汽车发动机直喷稀燃技术应用分析

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:4

本田、三菱、雷诺的稀薄燃烧技术详解本田飞度1.3匹配的发动机从结构上看起来没有什么亮点,甚至有些落后――每缸两气阀设计,单顶置凸轮轴。

但是本田却宣称它的这款发动机的技术是世界同步的,甚至比它1.5的4气阀VTEC发动机还要先进,这是为什么呢?熟悉飞度的都知道,飞度1.3的这款发动机被本田称作i-DSI发动机,之所以先进,也就是这个i-DSI。

那这个i-DSI有什么特殊呢?是不是本田在搞噱头?从参数看,60千瓦的功率也却是没有什么值得夸耀的,这款发动机显然注重的不是高功率输出。

从本田的宣传来看,i-DSI就是双火花塞点火,它可以提高燃烧效率。

其实,这款发动机真正的核心技术是“稀薄燃烧”技术,双火花塞的设计只是为了实现这种“稀薄燃烧”所采用的手段而已。

这篇文章,我们就来重点讨论一下“稀薄燃烧”技术。

这种技术的最大特点就是燃烧效率高,经济、环保,同时还可以提升发动机的功率输出。

因为在稀薄燃烧的条件下,由于混合气点火比理论空燃比条件下困难,暴燃也就更不容易发生,因此可以采用较高的压缩比设计提高热能转换效率,再加上汽油能在过量的空气里充分燃烧,所以在这些条件的支持下能榨取每滴汽油的所有能量。

本田的i-DSI发动机的稀燃技术。

本田这款发动机采用的是比较少见的缸外稀薄燃烧技术,虽然没有缸内直喷先进,但是相对于直喷发动机而言成本低廉。

我们还是先来说说什么叫做稀薄燃烧吧。

所谓稀薄燃烧,是指通过提高发动机内混合气的空燃比,让混合气在空燃比大于理论空燃比数值的状态下燃烧。

说得直白一些,就是让汽油在很稀的混合状态下燃烧。

我们知道,理论空燃比是发动机的一个基本参数,普通发动机是不能随便改变空燃比的,那如果要让发动机实现稀薄燃烧,就必须具备两个条件:首先,稀薄燃烧技术需要很强的点火能量。

这一点很好理解,混合气里面汽油的比例小了,混合气被点燃就需要更大的能量,而i-DSI发动机采用双火花塞设计,就能很好的满足这一需求。

其次,稀薄燃烧技术需要空气能跟汽油充分混合。

发动机稀燃技术稀燃是稀薄燃烧的简称,指发动机在实际空燃比大于理论空燃比的情况下的燃烧,空燃比可达25:1,甚至更高。

稀薄燃烧不仅使燃料的燃烧更加完全,而且也减少了换气损失,同时辅以相应的排放控制措施,大大降低了汽油机的有害排放物,因此具有良好的经济性和排放性能。

稀薄燃烧可以提高发动机燃料经济性的主要原因是,由于稀混合气中的汽油分子有更多的机会与空气中氧分子接触,燃烧完全。

采用稀混合气,由于气缸内压力低、温度低,不易发生爆燃,则可以提高热效率。

燃用稀混合气,由于其燃烧后最高温度降低,一方面使通过汽缸壁的传热损失较小,另一方面燃烧产物的离解损失减少,使热效率得以提高。

且当采用稀薄混合气燃烧时,由于进入缸内空气的量增加,减小了泵吸损失,这对汽油机部分负荷经济性的改善非常有利。

另外,稀薄燃烧时燃烧室内的主要成分O2和N2的比热容较小,多变指数K 较高,因为发动机的热效率高,燃油经济性好。

从理论上讲,混合气越稀,热效率越高。

但就普通发动机来说,当过量空气系数α>1.05~1.15后,油耗反而增加。

这是由于混合气过稀时,发动机混合气分配的均匀性变得更加敏感,循环变动率增加,个别缸失火的概率增加;等等,如果不解决这些问题,盲目地调稀混合气,不但不能发挥稀混合气理论上的优势,反而会费油。

燃用混合气的技术途径1)使汽油充分雾化,对均质燃烧要保证混合气均匀及各缸混合气分配均匀。

消除局部区域混合气偏稀的现象,避免电喷发动机调整时的有意加浓;同时,使缸内混合气的实际含量有所增加,失火及不稳定现象就会大大减少,发动机便可以在较稀混合气含量的条件下工作。

要是汽油充分雾化,可以在预热、增加进气流的速度、增强进气流的扰动、增加汽油的乳化度以及使汽油分子磁化等方面采取措施。

2)采用结构紧凑的燃烧室。

使压缩时形成挤流,以提高燃烧速度,从而提高燃烧效率,减少热损失。

一般采用火花塞放在正中的半球形或蓬顶形燃烧室,或其他紧凑型的燃烧室。

汽车燃油喷射技术的性能分析近年来,随着汽车行业的不断发展,汽车燃油喷射技术成为了汽车发动机领域内不可或缺的一环。

相比传统的喷油器系统,燃油喷射技术有着更高的燃油利用率、更低的排放、更高的动力表现等优势,因此已成为大多数汽车品牌必备的技术之一。

本文将就汽车燃油喷射技术的性能进行分析。

一、燃油喷射技术的优势在传统的汽油发动机中,采用的是化油器供油系统。

化油器会根据发动机负荷情况来调整燃油与空气的混合比,从而保证发动机的正常运转。

但由于化油器的调整采用机械方式,难以适应急剧变化的道路环境,从而导致了燃油利用率不高、排放不纯等问题。

相比之下,燃油喷射技术就能弥补这些短板,带来更多的优势。

首先,燃油喷射技术能够精准地按需注入汽油,从而使燃油完全燃烧,提高燃油利用率,减少了碳氢化合物的排放。

这种技术比传统的化油器供油方式,能够更准确的控制混合气的比例,从而降低了废气排放的量,同时也保证了车辆的动力性能。

其次,燃油喷射技术比传统供油方式更加适应高海拔和恶劣道路状况。

由于空气稀薄,而燃油氧化组分则不变,因此在高海拔条件下使用传统的供油方式会导致发动机燃烧不充分,功率下降。

而燃油喷射技术采用的是电控方式,可以准确地根据海拔高度自动调节空气和燃油的比例,使得发动机的动力表现更加优越。

最后,燃油喷射技术的燃油喷射系统采用电控方式,可以根据不同的转速、负荷情况实现喷射量的精准调整,从而大大提高动力性,还可以降低油耗。

二、燃油喷射技术存在的问题虽然燃油喷射技术为汽车带来了很多优势,但它也存在一些问题。

首先,燃油喷射器的沉积问题。

燃油喷射器在长期使用过程中会产生积碳和沉淀物,导致燃油量不准确,从而影响到发动机的正常运转。

为此,需要定期清洗燃油喷射器。

其次,燃油喷射系统工作过程中需要精准的电控方式,系统故障容易导致燃油喷射量不准,甚至无法喷射,从而影响到汽车性能。

因此,建议定期进行系统维护,保持电控系统的正常运行。

最后,燃油喷射技术成本较高。

燃油喷射系统优化技术解析燃油喷射系统是现代内燃机的重要组成部分,其功能是将燃油有效地喷射到发动机的燃烧室中,以实现燃烧反应,并驱动汽车运行。

随着对汽车性能和环保要求的不断提高,燃油喷射系统优化技术也越来越受关注。

本文将对燃油喷射系统优化技术进行详细解析,包括喷油器优化、喷油策略改进以及燃油供给系统的优化等方面。

一、喷油器优化喷油器是燃油喷射系统中最关键的部件之一,它直接影响燃油喷射的效率和稳定性。

在喷油器的优化方面,可以采用以下几种技术来提高其性能。

首先,喷油器的设计和制造要精确。

喷油器的喷孔大小、喷油角度和喷油速度等参数需要根据不同的发动机工况来进行优化。

此外,喷油器的结构要稳定牢固,以避免喷油不匀或者堵塞等问题。

其次,喷油器的喷射控制要准确。

通过改进喷油器的电控系统,可以实现更精确的喷油控制。

例如,可以采用电磁阀控制喷油量和喷油时间,使喷油过程更加稳定和可控。

再次,喷油器的清洁和维护要得到重视。

喷油器需要定期进行清洁和维护,以确保其正常工作。

同时,还可以采用喷油器清洗剂等辅助手段,帮助清除喷油器内部的积碳和杂质。

二、喷油策略改进喷油策略是指根据发动机工况和车辆需求来调整喷油参数的方法。

通过改进喷油策略,可以提高燃油利用率、降低排放物的生成,并提升发动机的性能。

首先,可以根据发动机的负荷和转速来合理调整喷油量和喷油时机。

在高负荷和高转速状态下,需要增加喷油量和提前喷油时机,以保证充分燃烧。

而在低负荷和低转速状态下,可以适当减少喷油量和延迟喷油时机,以降低燃油消耗。

其次,可以采用分段喷射技术。

分段喷射是指将喷油过程分为几个小段进行,以提高燃油和空气的混合效果。

通过在不同的喷油阶段控制不同的喷油量和喷油时机,可以使燃油更好地与空气混合,从而实现更充分的燃烧。

另外,可以利用喷油策略来实现启停功能。

在无动力需求时,可以通过停止喷油来实现发动机的停止。

当需要启动时,再恢复喷油。

这种启停技术可以有效降低燃油消耗和排放。

谈发动机稀薄燃烧技术作者:普忠正来源:《读写算·素质教育论坛》2016年第04期中图分类号:G718.1 文献标识码:A 文章编号:1002-7661(2016)04-0114-02稀薄燃烧是提高燃油经济性的重要手段,发动机稀薄燃烧技术是为了让混合气得到更加充分的燃烧,达到减低油耗和排放的目的。

稀薄燃烧应用于汽油机缸内直接喷射技术,因此,要实现分层燃烧必须基于缸内直喷。

近些年来,对以分层稀薄燃烧缸内直喷汽油机为代表的新型稀薄燃烧模式的研究和应用极大地提高了汽油机的燃油经济性。

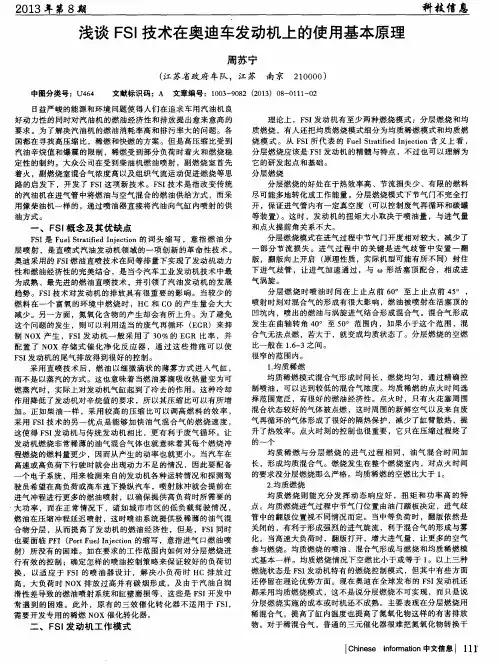

一、稀薄燃烧的概述稀薄燃烧FSI是Fuel Stratified Injection的英文缩写,意指燃油分层喷射。

什么叫稀燃?顾名思义就是发动机混合气中的汽油含量低,空燃比可达30~40∶1。

理论上,一份汽油完全燃烧需14.7份空气。

即理论空燃比为14.7。

一般发动机只有在中等负荷时以稍稀的经济混合气,空燃比在16~18∶1范围内运转,完全混合时,40∶1的混合气是无法点燃的。

稀薄燃烧技术的最大特点就是燃烧效率高,经济、环保,同时还可以提升发动机的功率输出。

因为在稀薄燃烧的条件下,由于混合气点火比理论空燃条件下困难,爆燃也就更不容易发生。

因此,可以采用较高的压缩比设计提高热能转换效率,再加上汽油能在过量的空气里充分燃烧,所以在这些条件的支持下能榨取每滴汽油的所有能量。

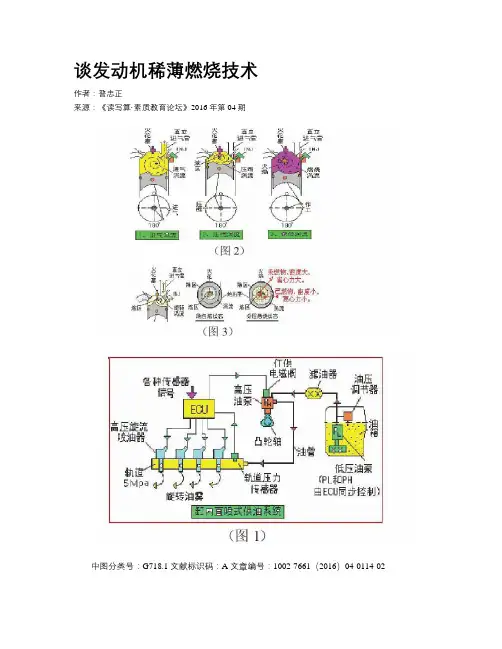

二、稀薄燃烧发动机的特点1.缸内直喷实现分层燃烧的前提是缸内直喷(又叫GDI),喷油器安装在汽缸盖上,将汽油直接喷入气缸。

且喷油压力可达5Mpa(缸外喷射方式汽油的喷油压力0.1~ 0.5Mpa),这归功于一个高压油泵的作用。

与传统汽油机不同,缸内直喷发动机类似柴油机高压共轨系统,汽油泵从油箱吸出燃油,经过高压泵加压,存在高压分配管(共轨),再送至各缸喷油器。

喷油器接收ECU信号将高压汽油喷入气缸,如图1所示。

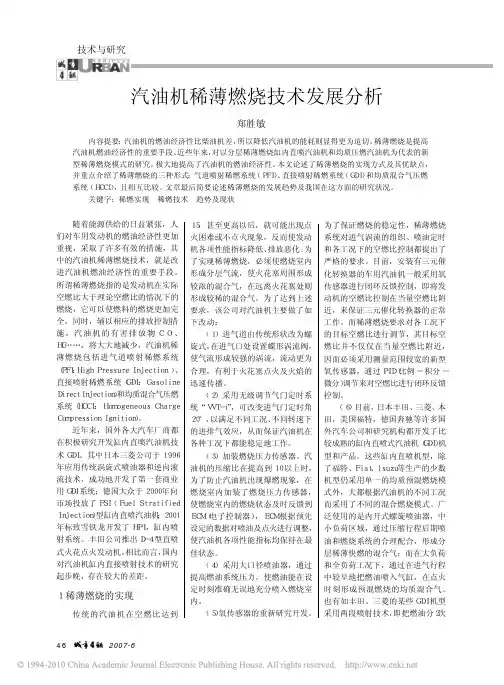

(图1)2.涡流的形成和分层燃烧涡流的形成的实现分层燃烧的关键。

汽车“稀薄燃烧技术”解析汽车“稀薄燃烧技术”解析2020-07-11 11:27:0什么是稀薄燃烧?稀薄燃烧是指空燃比大于理论空燃比(14.7∶1)时的燃烧。

这是提高燃油经济性的重要手段,发动机稀薄燃烧技术是为了让混合气得到更加充分的燃烧,达到降低油耗和排放的目的。

稀薄燃烧应用于汽油机缸内直接喷射技术。

因此要实现分层燃烧,必须基于缸内直喷,缸内直喷汽油机稀薄燃烧技术可以分为均质稀燃和分层燃烧两种燃烧模式。

2怎样实现稀薄燃烧?① 进气道的形状改变,即传统的进气道改为螺旋式进气道,使气流流动更为合理,有利于火花塞及火焰的迅速传递。

② 采用无级调节气门正时系统VVT-i,改变进气门定时角度以满足不同工况、不同转速下的进、排气效应,从而保证发动机的工作稳定。

③ 采用大口径喷油器,通过提高燃油压力,使燃油能准时准确充分地喷入汽缸内。

④采用宽带氧传感器。

3稀薄燃烧有什么优点?稀薄燃烧系统能使燃油发挥出最大的效率,使汽油机燃烧室内的燃烧更加安全,不但大大地降低了汽油机的燃油消耗率,也大大地改善了汽油机的尾气排放。

缸内直喷使汽油机(GDI)超稀薄空燃比的利用和工作方式的改变有了不少的优点,如取消节流降低了泵气损失,燃油蒸发引起了缸内温度的降低,提高了汽油机可工作的压缩比;燃油在进气行程中对进气的冷却,提高了充气效率等。

这些优点可以使发动机燃油经济性提高25%左右,动力输出也比进气道喷射的汽油机增加了将近10%。

GDI发动机除了温室气体排放较少外,由于其冷却启动迅速快捷,很少需要冷启动加浓,因而可以大幅度降低冷启动时未燃碳氢化合物的排放。

4稀薄燃烧原理是什么?简单来说,就是用增加发动机进气系数的方式达到完善的燃油燃烧环境。

一般发动机节气门设计的开启角度以及开启时间都无法达到“微调”的工作状态,例如发动机1000r/min和1100r/min时所需要的空气进气量不同,而通过传统的发动机各个感应器无法侦测这么细微的差距,节气门的工作方式不会随着发动机工作“随时”调整开启角度,而是根据各个传感器传送来的信息于下次工作时修改指令,因此有一些燃油是被迫压入发动机机室,然后随尾气排出车外,造成燃油浪费,同时尾气排放含有过多的未充分燃烧的碳氢化合物。

现代汽油机缸内直喷技术发展现状与未来发展趋势

现代汽油机缸内直喷技术是一种先进的燃油喷射技术,它通过将燃油直接喷入汽缸内部,实现更高效的燃油燃烧和动力输出。

与传统的多点喷射技术相比,缸内直喷技术具有更高的燃油利用率和更低的排放。

目前,缸内直喷技术已经广泛应用于许多汽车制造商的发动机中。

通过缸内直喷技术,汽车发动机的燃油效率可以提高约

10-15%,同时减少约20%的尾气排放。

此外,缸内直喷技术

还可以提高发动机的功率密度和马力输出。

未来,缸内直喷技术有以下几个发展趋势:

1. 发动机的进一步优化:通过采用更高的压缩比和更高的喷油压力,进一步提高缸内直喷技术的燃烧效率和动力性能。

2. 兼容新型燃料:随着可再生能源和新型燃料的发展,缸内直喷技术将逐渐适应更多种类的燃料,如生物燃料、合成燃料和氢燃料。

3. 与电动车技术的结合:缸内直喷技术可以与电动车技术相结合,实现更高效的混合动力系统。

例如,通过将缸内直喷技术与电动机相结合,可以实现更高的燃油经济性和更低的排放。

4. 智能化和自适应控制:未来的缸内直喷系统将更智能化和自适应,通过采用先进的传感器和控制算法,实现更精准的燃油喷射和燃烧控制。

综上所述,缸内直喷技术在现代汽油发动机中的应用已经非常广泛,并且未来还有很大的发展空间。

通过进一步优化和与其他技术的结合,缸内直喷技术将继续为汽车提供更高效、更环保的动力系统。

汽车发动机的燃油喷射与点火系统优化技术在现代汽车技术中,发动机的燃油喷射与点火系统是决定其性能、燃油经济性和排放水平的关键因素。

随着科技的不断进步,这两个系统的优化技术也在持续发展,为汽车带来更出色的动力表现、更低的油耗和更环保的排放。

燃油喷射系统的发展经历了从传统的化油器到电子燃油喷射(EFI)的重大转变。

化油器在过去的汽车中被广泛使用,但它存在着燃油分配不均匀、响应速度慢以及难以精确控制燃油量等问题。

而电子燃油喷射系统则通过电子控制单元(ECU)根据发动机的运行工况实时精确地控制燃油喷射量和喷射时间,大大提高了燃油的利用效率和燃烧质量。

在电子燃油喷射系统中,又分为单点喷射和多点喷射两种类型。

单点喷射系统是将燃油喷射器安装在进气总管上,燃油被喷入进气总管后与空气混合,然后再分配到各个气缸。

这种系统结构相对简单,但燃油分配的均匀性和精确性不如多点喷射系统。

多点喷射系统则是在每个气缸的进气歧管上都安装了一个燃油喷射器,能够更加精确地控制每个气缸的燃油喷射量,从而实现更好的燃烧效果和动力输出。

除了喷射方式的改进,燃油喷射压力的提高也是优化燃油喷射系统的一个重要方向。

更高的喷射压力可以使燃油雾化得更加细小,增加燃油与空气的接触面积,从而提高燃烧效率。

此外,采用缸内直喷技术将燃油直接喷射到气缸内,可以进一步提高燃油的利用效率,尤其是在发动机高负荷工况下。

与燃油喷射系统密切相关的是点火系统。

点火系统的作用是在适当的时刻为气缸内的混合气提供足够强度的电火花,以引发燃烧。

传统的点火系统通常采用机械分电器来分配点火信号,但这种方式存在着点火正时不准确、点火能量不稳定等问题。

现代汽车普遍采用电子点火系统,由 ECU 根据发动机的各种传感器信号精确控制点火时刻和点火能量。

其中,无分电器点火系统(DIS)消除了机械分电器带来的误差,通过独立的点火线圈为每个气缸提供点火信号,提高了点火的准确性和可靠性。

点火系统的优化还包括火花塞的选择和设计。

浅谈基于汽油机缸内直喷技术的发展与排放研究论文浅谈基于汽油机缸内直喷技术的发展与排放研究论文随着石油资源越来越紧缺和近年来全球汽车总保有量日益增多,环境污染加剧,所以G D I技术的发展就是对排放控制必然的结果。

因为汽油的燃烧效率低,所以各大汽车制造企业都在研究, 采用不同途径来改进汽油的作功效率。

经过4 0多年的发展, 喷油器位于进气岐管内的汽油喷射(PFI)发动机现被广泛使用,其特点是:利用三效催化器的化学反应,稀有金属铂、钯、铑等与CO、HC和NOx等进行氧化、还原作用,变成无害的H 2O 、CO2、N2气体,排放到大气中,从而达到降低污染的目的,该汽油喷射缺点是:燃油经济性较差。

针对上述技术的限制,工程师开发出GD I技术,该技术的优势在于:在PFI技术的低排放基础上, 同时兼备有柴油喷射的负荷高时,燃油经济优良的特点;因此,近些年来,G D I发动机在高、中档轿车上逐渐使用,随装车数量的增加,制造成本的下降,G D I发动机会成为主流技术的代表,得以广泛应用。

1 GDI发动机特点与传统P F I的区别是:G D I发动机在压缩冲程中,通过安装在汽缸顶部的喷油器,将高压的汽油喷人气缸中, 汽油分子与缸内空气充分接触, 通过吸收进入空气的热量,得以蒸发;与P F I发动机的汽缸壁面吸热相比,混合气的温度大为下降,因此,GDI发动机进气状况明显改善, 发动机燃烧时的爆震现象也大为降低。

GDI发动机在传统P FI发动机基础之上,在控制原理和发动机构造都采取方案优化, 从而实现了燃烧机理和混合方式得以改进,达到节能和减排。

2 缸内直喷发动机分类及混合气原理( 1 )分层燃油喷射汽油机。

G D I系统,因为燃油是分层燃烧( F u e lStratified Injection)故又称为FSI系统。

FSI系统的诞生, 实现了汽油机能像柴油机一样直接喷射燃油,并迅速混合点火燃烧。

分层燃烧比传统的P F I发动机的燃烧效率高,由于取消了传统的节气门, 实现了电子控制,节流损失也减少、发动机的升功率也得以提高。

发动机排放控制技术在汽车中的应用随着汽车行业的快速发展,发动机排放问题日益引起广泛关注。

为了满足日益严格的环保法规和降低对环境的影响,汽车制造商不断提高发动机排放控制技术水平。

本文将详细介绍发动机排放控制技术在汽车中的应用。

1. 发动机排放控制技术概述发动机排放控制技术主要包括废气再循环(EGR)、燃油喷射控制、进气歧管喷射、涡轮增压等技术。

这些技术的主要目的是降低发动机排放中的氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)等有害物质的含量。

2. 废气再循环(EGR)技术废气再循环(EGR)技术通过将部分废气引入燃烧室,与新鲜空气混合后参与燃烧过程,从而降低燃烧室内氮气的浓度,减少NOx的生成。

EGR技术的优点是降低NOx效果显著,且不需要额外能源消耗。

但EGR技术也会降低发动机的燃油经济性,增加磨损和腐蚀。

3. 燃油喷射控制技术燃油喷射控制技术是根据发动机的运行状态和负荷,精确控制燃油的喷射量和喷射时机。

通过优化燃油喷射,可以降低发动机排放中的HC和CO含量。

燃油喷射控制技术包括节气门控制、多点燃油喷射、直接燃油喷射等。

4. 进气歧管喷射技术进气歧管喷射技术是将燃油喷射到进气歧管中,与空气混合后进入燃烧室。

这种技术的优点是燃油分布均匀,燃烧效率高,能有效降低排放。

进气歧管喷射技术适用于多种发动机类型,如汽油机、柴油机等。

5. 涡轮增压技术涡轮增压技术是通过涡轮压缩进气,提高发动机进气量,从而提高燃烧效率和功率。

涡轮增压技术可以降低发动机排放中的CO和HC含量,同时提高燃油经济性。

但涡轮增压技术会增加发动机的负担,可能导致磨损和腐蚀。

6. 结论发动机排放控制技术在汽车中的应用对于降低排放、保护环境具有重要意义。

各种排放控制技术在实际应用中具有一定的优势和局限性,因此汽车制造商需要根据实际情况选择合适的排放控制技术,实现发动机排放的优化。

在未来,随着排放法规的进一步严格,发动机排放控制技术将不断发展和完善,为汽车行业可持续发展做出贡献。

汽车发动机直喷稀燃技术应用分析

摘要:随着车辆运输量的不断上升,每年都有着大批的新车辆投入应用,这样车辆的汽车发动机直喷稀燃技术就不断地需要更新,为了使得车辆的发动机直喷稀燃技术能够满足运输任务的需求,在对车辆进行安装和建造时,需要进一步的提高车辆的使用效率和质量。

本文通过对汽车发动机直喷稀燃技术的应用进行分析,以期为我国的车辆研究工艺带来一些参考帮助,为我国车辆汽车发动机直喷稀燃技术发展贡献出一份力量。

关键词:缸内直喷;稀薄燃烧;分层燃烧;高能点火;FSI

前言

汽车发动机直喷稀燃技术是一门综合性很强的技术,随着汽车发动机直喷稀燃技术在汽车机械生产的广泛应用,进一步使汽车生产企业的生产汽车的质量和使用效果得到了提高,大幅度的增加了企业综合竞争能力,但是由于中国在汽车生产制造方面的汽车发动机直喷稀燃技术研究措施起步与发达国家相比还比较晚,与国际水平还具有着相当的差距。

汽车发动机直喷稀燃技术的研究探讨与应用,是阻挡现今国内汽车制造业发展的主要问题。

1.汽车发动机直喷稀燃技术概念和在汽车制造中的应用价值分析

1.1对汽车发动机直喷稀燃技术概念的分析及几种稀薄燃烧发动机装车实验结果

FSI是FuelStratifiedInjection的英文缩写,其主要指的使燃油分层喷射,是直喷式汽油发动机领域的一项创新型的汽车发动机系统的革命性技术,FSI技术是指改变老式的汽油机通过从进气管中将空气与燃油混合的燃油供给系统的供油方式,而采用类似于柴油机供油原理一样的,通过喷油器直接往气缸内喷射汽油的供油方式,分层燃烧的主要目的是能够实现较稀混合气的点火燃烧,而缸内直喷设计的根本目的就是为了使得稀薄燃烧能够顺利进行,缸内直喷技术与稀燃技术存在着密不可分、相辅相成的关系[1]。

不仅如此,汽车发动机直喷稀燃技术指的是机械设备、点火设备以及软件进行合理的有机结合,通过车内软件和科学技术有效的实现汽车发动机的数控化的点火方式以及运行方式,进一步的提高汽车设备的智能性以及功能性水平。

在结构上来分析,汽车发动机直喷稀燃技术具有自动化、智能化以及功能化等特性。

通过汽车发动机直喷稀燃技术的应用,有效地实现汽车发动机的点火自动、运行流畅以及缩短起步时间。

几种稀薄燃烧发动机装车试验的结果:

排放物

波舍尔SKS

大众PCI

福特PROCO

HC

CO

NOX

消耗

0.64-1.61

0.32-2.09

0.45-1.13

10.3-11.3

0.97-1.45

0.48-0.96

1.93-

2.57

9.8-11.2

0.56

1.63

0.56

11.04

1.2发动机直喷稀燃技术在汽车制造中的应用与价值分析

随着世界经济的飞速发展以及汽车制造行业的深化改革,发动机直喷稀燃技术在汽车制造中的应用,也成为了时代发展的趋势。

在其他一些发达国家,发动机直喷稀燃技术已经相对成熟,广泛应用于汽车制造企业之中,并且更是加强了

汽车企业的发动机系统研究水平和直喷稀燃技术水平。

2.分层稀燃系统研究

在本文中,作者列举了涡流分层稀燃系统的例子,对分层稀燃系统进行了研究:

这种燃烧方式一般是通过合理配置的进气系统,令缸内生成较为强烈的涡流运动。

该涡流的轴线应当气缸中心线在某种程度上保持一致,形成涡流要沿着气缸轴线运动。

在进气冲程初初始阶段,活塞逐渐向下运动,在缸内形成的涡流强度较大。

通过控制喷油系统喷射汽油的时刻令喷油器在进气系统进气后期喷油,喷入气缸的燃油大部分都处于气缸的上部分,气缸内的强涡流能够起到将混合气分层的维持作用,气缸内会形成下稀上浓的分层效果,保证火花塞周围有比较浓的混合油气。

只有这样,才能使得形成的涡流在压缩后期尽管随着活塞的上行运动呈现逐渐衰减效果,但涡流的实际分层效果仍旧可以始终保持到压缩的上止点,对缸内的点火燃烧更加有利[2]。

相对来说,涡流的强度越弱,缸内混合气上下混合的趋势就越强,缸内油气的分层效果保持得就越差。

喷油速率和喷油定时在一定程度上决定了缸内混合气在流场中的浓度梯度和分层效果。

喷油定时与稀燃极限之间存在着很大的关系,只有在进气过程中的某一特定区间内结束汽油的喷射,才能得到发动机运作的标准混合气分层。

3.高能点火的研究

发动机的点火系统自从首次应用于汽车直到今天,主要经过传统触点式点火系统、半导体辅助点火系统、普通电子式点火系统、微机控制电子点火系统、无分电器点火系统的发展过程,这些过程中对于缸内火核的形成,高能点火和宽间隙火花塞都起着非常重要作用,其能够缩短火焰传播距离,增快燃烧速度,令稀燃极限加大[3]。

有些稀燃发动机通过双火花塞或者多极火花塞装置来达实现上述目的。

4.结论

由于汽车发动机直喷稀燃技术在汽车应用中的重要性,所以根据现场实际工作情况采取有效的汽车发动机直喷稀燃技术应用研究措施是必不可少的,只有对汽车发动机直喷稀燃技术进行主动地讨论和分析,才能使汽车设备的健康得到保证,降低汽车发动机系统的故障,进而提高汽车的使用效率以及汽车的使用寿命,保证汽车能够更好更快的为我国的建设贡献力量。

参考文献:

[1]黄喜鸣.浅谈汽油机稀燃层燃技术[J].装备制造技术,2012(4):174-175.

[2]蒋坚,高希彦.汽油缸内直喷式技术的研究与应用[J].内燃机工程,2011(5):39-44.

[3]王志,张志福,杨俊伟等.均质压燃发动机研究开发进展车用发动机,2011(3):1-7.。