物种是生物分类的基本单位

- 格式:ppt

- 大小:3.19 MB

- 文档页数:36

第一章:绪论一、名词解释1.物种species:具一定的形态和生理特征以及一定的自然分布区的生物类群,是生物分类的基本单位.是有实际或潜在繁殖能力的种群所组成,而且与其它这样的类群在生殖上是隔离的,或者交配后一般不能产生有生殖能力的后代。

2.亚种subspecies:是一个种内的地理种群或生态种群与同类任何其它种群有别。

亚种用于表示动物,变种用于表示植物。

3.双名法binomial nomenclature:是国际上对神统-采用的命名法,它规定每种动物都仃一个学名(science name),其学名是由拉丁文或拉丁化文字组成,主要由属名(第一个字母大写)、种名(第一个字母小写)构成,有时加上定名人姓氏、时间等,用斜体写属和种。

4.三名法trinomial nomenclature: Vulpes vulpes schiliensis属名种名亚种名入二、填空1.关于生物的分界有多种方法,其中五界分类系统是将生物分为植物界、原核生物界、原生生物界、真菌界、、动物界2.动物学的研究方法--般有:1.描述法2.比较法3.实验法3.动物的主要分类阶元由大到小依次是界、门、纲、目、科、属、种4.三名法依次是由属名、种名、亚种名构成的。

三、简答(了解)1.动物学研究的目的意义有哪些?动物学的研究方法乂有哪些?意义:1.动物资源保护、开发和可持续发展方面2.农业和畜牧业发展方面3.医药卫生方面4.工业工程方面另:在了解个动物类群的进化历程和演变规律、形成保护动物多样性、自觉保护生态环境的良好素质、推动动物学的进-步发展为人类造福等方面具有重要意义。

动物学的研究方法:1.描述法2.比较法3.实验法2.动物分类的依据有哪些?以动物形态上或解剖上的相似性和差异性的总和为基础.3.为何生物分界的五界系统被广泛采用?考虑到了细胞结构的复杂程度和营养方式三,简答题1,动物学研究的目的意义有哪些?1.动物资源保护,开发,可持续发展方面2.农业和畜牧业发展方面3.医药卫生方面4.工业工程方面5.仿生学中的应用等2,动物分类的依据有哪些?细胞是否具有成型的细胞核.根据细胞结构的复杂程度和营养方式,动物生殖方式发育方式,呼吸方式等等原生动物门一、名词解释原生动物:是最原始和最低等的动物类群,包括一切单细胞和单细胞群体,细胞内有完成各种生理功能的胞器,是一个完整的,独立的有机体。

2011年普通生物学——植物学部分练习题第十章生物类群及其多样性一、名词解释物种概念(种的概念):是生物分类的基本单位。

即物种是具有一定的形态结构和生理特征,并能进行交配,产生能育的后代,有一定地理分布区的生物类群。

双名法:由林奈确定的生物命名法则,物种的正式名称必须由两个拉丁词构成,属名在前,种名在后,后面还常常附有定名人的姓名和定名年代等信息。

病毒: 是一类个体微小,结构简单,只含单一核酸(DNA/RNA),必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型微生物。

溶菌性(毒性)噬菌体;能在宿主菌细胞内复制增殖,产生许多子代噬菌体,并最终使细菌破裂死亡。

其增殖过程包括吸附、穿入、生物合成、成熟和释放几个阶段。

溶原性(温和)噬菌体;参加到寄主DNA中的噬菌体DNA称为原病毒。

溶原性病毒有时也能脱离寄主DNA 而进入溶菌周期。

质粒;存在于细菌细胞质中的小的环状DNA 分子,为染色体以外的遗传物质。

藻殖段:藻类分裂繁殖时由异形胞、隔离盘以及机械作用分离而成的生殖段。

核质体;核质体是原核生物所特有的无核膜结构的原始细胞核,又称核区、拟核或核基因组等。

原植体植物:植物体结构比较简单,为单细胞或者是多细胞的丝状体或叶状体,无根、茎、叶的分化,称为原植体。

低等植物也叫原植体植物;菌丝体:真菌中单一丝网状细胞称为菌丝,由许多菌丝连结在一起组成的营养体类型叫菌丝体。

精子器:雄性生殖器官外形多呈棒状或球状,其壁由一层细胞构成,内有多数精子,精子长而卷曲,具2条等长的鞭毛,是颈卵器植物的雄性生殖器官。

颈卵器:外形如瓶状,由细长的颈部(1层颈壁细胞和1列颈沟细胞)和膨大的腹部(多层壁细胞、1个腹沟细胞和1个卵细胞)组成,是颈卵器植物的雌性生殖器官。

原丝体:苔藓植物的孢子在适宜的环境下萌发成丝状体,形如丝状绿藻,叫原丝体。

原叶体:蕨类植物的配子体叫原叶体。

(原始类群的配子体为块状或圆柱状,埋于或半埋于土中,通过菌根获取营养;多数蕨类植物的配子体为扁平的叶状体,具叶绿体,能独立生活,)有假根,其贴地一面生有颈卵器和精子器。

隔离与物种的形成共同进化与生物多样性的形成(20分钟·70分)一、选择题(共8小题,每小题5分,共40分)1.(2020·杭州高一检测)任何生物都可以被归到物种中,物种是生物 ( )A.分类的基本单位B.进化的基本单位C.繁殖的基本单位D.存在的基本单位【解析】选A。

物种是生物分类的基本单位,也是一种自然的类群,A正确。

种群是生物进化、繁殖和存在的基本单位,B、C、D错误。

2.(2020·天津高一检测)下列对生物多样性的理解正确的是( )A.生物多样性的丰富程度与自然选择无关B.外来物种入侵一定使生物多样性增加C.丝兰蛾细长的吸管似的口器与丝兰的细长花距是它们长期共同进化形成的D.遗传多样性较低的种群适应环境的能力强【解析】选C。

生物多样性的丰富程度与自然选择有关,A错误。

外来物种入侵一般会破坏生态平衡,降低本地的生物多样性,B错误。

丝兰蛾细长的吸管似的口器与丝兰的细长花距是它们长期共同进化、相互适应的结果,C正确。

遗传多样性较低的种群适应环境的能力低,D错误。

3.如图是物种形成的一种模式。

物种a因为地理障碍分隔为两个种群a1和a2,经过漫长的进化,分别形成新物种b和c。

在此进程中的某一时刻,a1种群的部分群体越过障碍外迁与a2同域分布,向d方向进化。

下列有关叙述正确的是( )A.b和d存在地理隔离,所以一定存在生殖隔离B.c和d不存在地理隔离,却可能存在生殖隔离C.a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,则b和d是同一物种D.a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,则c和d是不同物种【解析】选B。

本题考查物种形成的知识。

a因为地理障碍分隔为两个种群a1和a2,又分别进化出b、d、c,b、d虽然有地理隔离,但是不一定会产生生殖隔离,故A错误;由于d由a1进化而来,所以c与d之间可能存在生殖隔离,故B正确;a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,但是b和d由于地理隔离存在,基因频率可能产生差异,所以可能不是同一物种,故C 错误;即使a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,只要c和d不存在生殖隔离,它们仍是同一物种,故D错误。

育种学一、名词解释物种:生物分类系统的基本单位,指具有一定形态、生理特征和自然分布区域的生物类群。

品种:家畜物种在长期的人工干预,如饲养、选种选配等条件下发生的内部分化,形成表型一致并具有稳定遗传的生态、生理特征,在产量和品质上比较符合人类要求的群体。

家畜的体型:指个体发育过程中,其结构形态的变化变现,通常也称体格类型,主要由体长、胸围、胸宽、肢高等体尺的比例关系决定。

家畜的体质:指有机体执行本身的重要生命机能与执行对人类经济活动有益的机能之间的协调性表现。

选择反应:后代生产力等方面的变化形成了亲代和子代群体之间的差异,并且这种差异是由于人们对亲体实施了选择所造成的,所以人们把通过选择在下一代得到的遗传改进量称为一代遗传进展或选择反应。

改良速度:又称遗传进展,指单位时间内的遗传改进量。

种畜测定:指在相对一致的条件下观测、度量供选群各个体的主测性状,主要是经济性状或生产性状,为后续遗传评估与留种工作创造必要前提和奠定坚实基础。

估计遗传力:对常染色体来说,一个亲本只有一半的基因遗传给下一代,从数量性状来说个体育种值的一半能够传递给下一代的现象在遗传评估中定义为估计遗传力。

相对育种值:指个体育种值相对于所在群体均值的百分比。

质量性状:指同一种性状的不同表型之间不存在连续性的数量变化,而呈现质的中断性变化的那种性状。

阈性状:介于数量性状与质量性状之间,不同于数量性状或质量性状,表型呈非连续型变异,与质量性状类似,但遗传基础又与数量性状类似,受多基因制约的特殊性状。

同质选配:指选择表型相似的优良公畜进行交配,以期获得与亲本相似的优良后代。

异质选配:指选取表型不相似的公畜进行交配,分选择具有不同优异性状的公母畜进行交配和选择在同一性状上优劣程度不同的公母畜相交配。

杂交繁育:指不同品种以致不同种属个体之间进行交配繁殖,同时进行选育提高的办法。

杂交利用:通过杂交的方法利用杂种优势和亲本性状的互补性,旨在提高商品畜禽的商业价值,提高商品生产水平。

1、物种:具有一定的形态和生理特征以及一定的自然分布区的生物类群,是生物分类的基本单位.是由有实际或潜在繁殖能力的种群组成,而且与其它这样的类群在生殖上是隔离的,或者交配后一般不能产生有生殖能力的后代.2、亚种:是种内由于地理上充分隔离后所形成的形态特征上有一定差别的群体.3、双名法:由瑞典的分类学家林奈于1758年首创的双名法.学名由二部分组成 ,属名(主格名词、单数)+种名(形容词或定名人或者说地方名) ,属名的首字母大写,种本名的首字母不大写,双名制所用文字为拉丁文,学名后加定名人姓氏或其缩写,第一个字母大写1、细胞周期是指具有增殖能力且处于连续分裂的细胞由前次分裂结束开始到下次分裂结束为止之间的期限.包括分裂间期和分裂期.2、组织是由一些形态类似、机能相同的细胞群及非细胞结构的间质结合在一起,共同完成一定机能的集体.3、器官:由几种不同类型的组织联合形成的,具有一定的形态特征和一定生理机能的结构4、系统:各种不同的器官按照一定的顺序排列起来共同完成某些生理功能的结构1、细胞类器官:类器官是原生动物特有的构造,它是由细胞中的部分细胞质分化成的若干特殊的结构,执行着类似于高等动物某些器官的功能,故叫类器官。

2、单细胞动物:既具有一般细胞的基本结构: 细胞膜、细胞质、细胞核等;又具有一般动物的各种生理机能: 运动、营养、呼吸、排泄、繁殖、应激等赤潮是海洋中某些微小生物的爆发性繁殖或高密度聚集而引起的海水变色现象的总称.植鞭亚纲中的夜光虫、沟腰鞭虫、裸甲腰鞭虫等都是能引起赤潮的赤潮生物. 水花是由淡水生活的某些植鞭虫如钟罩虫、尾窝虫、合尾滴虫大量繁殖形成的. 使淡水发生恶臭或鱼腥味,污染水源.5、伪足是变形虫在运动时,其体表任何部位都可形成暂时性的细胞质突起.6、滋养体是指原生动物摄取营养的阶段,能活动、摄取养料、生长和繁殖,是寄生原虫的寄生阶段.7、中间宿主:寄生虫进行无性生殖的寄主.8、终末宿主:寄生虫进行有性生殖的寄主.1.芽球:又叫内出芽,多孔动物在不良的环境下,中胶层中的许多变形细胞聚集成堆,外面分泌一层角质膜和一层双盘头或短柱状的小骨针而形成芽球.当成体死亡后,芽球沉入水底。

名词解释第一部分生物学物种:生物学物种是生物分类的基本单位。

即物种是具有一定的形态结构和生理特征,并能进行交配,产生能育的后代,有一定的地理分布区的生物类群。

双名法:由林奈确定的生物命名法则。

物种的正式名称必须由两个拉丁词构成,属名在前,种名在后,后面还常常附有定名人的姓名和定名年代等信息。

病毒:是一类形体极其微小,结构十分简单,能侵染特定活细胞的遗传因子。

溶菌性噬菌体:也称毒性噬菌体,能在寄主菌细胞内复制增殖,产生许多子代噬菌体,最终裂解细菌,使细菌破裂死亡。

溶原性噬菌体:参加到寄主D NA中的噬菌体DNA称为原病毒。

溶原性病毒有时也能脱离寄主DNA而进入溶菌周期。

质粒:是较核质体小的共价闭合环状,双链互补的超螺旋结构的D NA。

能独立复制,也能插入细菌染色体中或从中脱出。

也可携带外源D NA片段共同复制。

藻殖段:藻类分裂繁殖时由异形胞、隔离盘以及机械作用分离而成的生殖段。

核质体:是原核生物细胞内,无核膜、核仁,不与组蛋白结合,无定形,大型闭合环状,超螺旋的双链D NA分子。

植物体结构比较简单,为单细胞或者是多细胞的丝状体或叶状体,无根、茎、原植体植物:叶的分化,称为原植体。

低等植物也叫做原植体植物。

精子器:雄性生殖器官外形多呈棒状或球状,其壁由一层细胞构成,内有多数精子,精子长而卷曲,具2条等长的鞭毛。

颈卵器:外形如瓶状,由细长的颈部(1层颈壁细胞和1列颈沟细胞)和膨大的腹部(多层壁细胞、1个腹沟细胞和1个卵细胞)组成。

原丝体:苔藓植物的孢子在适宜的环境下萌发成丝状体,形如丝状绿藻,称为原丝体。

原叶体:蕨类植物的配子体叫原叶体,有假根,其贴地一面生有颈卵器和精子器。

世代交替:在植物的生活史中,双倍体的孢子体世代与单倍体的配子体世代相互更替的现象。

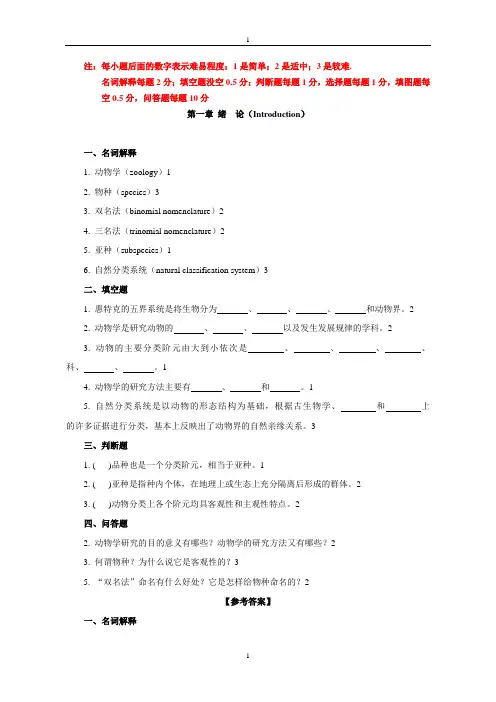

注:每小题后面的数字表示难易程度:1是简单;2是适中;3是较难.名词解释每题2分;填空题没空0.5分;判断题每题1分,选择题每题1分,填图题每空0.5分,问答题每题10分第一章绪论(Introduction)一、名词解释1. 动物学(zoology)12. 物种(species)33. 双名法(binomial nomenclature)24. 三名法(trinomial nomenclature)25. 亚种(subspecies)16. 自然分类系统(natural classification system)3二、填空题1. 惠特克的五界系统是将生物分为、、、和动物界。

22. 动物学是研究动物的、、以及发生发展规律的学科。

23. 动物的主要分类阶元由大到小依次是、、、、科、、。

14. 动物学的研究方法主要有、和。

15. 自然分类系统是以动物的形态结构为基础,根据古生物学、和上的许多证据进行分类,基本上反映出了动物界的自然亲缘关系。

3三、判断题1. ( )品种也是一个分类阶元,相当于亚种。

12. ( )亚种是指种内个体,在地理上或生态上充分隔离后形成的群体。

23. ( )动物分类上各个阶元均具客观性和主观性特点。

2四、问答题2. 动物学研究的目的意义有哪些?动物学的研究方法又有哪些?23. 何谓物种?为什么说它是客观性的?35. “双名法”命名有什么好处?它是怎样给物种命名的?2【参考答案】一、名词解释1. 动物学:是生命科学研究的一大分支,以动物为研究对象,研究其生命现象及其发生发展规律的科学。

具体地讲是研究动物的形态结构、生理、生态、分类、进化、与环境和人类的关系的科学。

其分支学科有:动物形态学、动物解剖学、动物分类学、动物生理学、动物胚胎学、动物遗传学、动物生态学、动物地理学;按其研究对象可分为无脊椎动物学、脊椎动物学、原生动物学、寄生动物学、软体动物学、甲壳动物学、蛛形学、昆虫学、鱼类学、鸟类学、哺乳动物学等。

生物的多样性、统一性和进化【基础知识】一、生物体既相似又相异1.物种是生物分类的基本单位,同种个体之间能互相交配并产生有生育能力的后代,即同种生物间没有生殖隔离。

2.生殖隔离不同种的个体之间不能相互交配,或交配后不能产生有生育能力的后代。

3.多样性和统一性(1)已知现存物种的总数在200万以上。

(2)生物界在类型上具有巨大的多样性,在模式上具有高度的统一性。

(3)关系比较近的生物,在生物体层次上存在着某种结构和功能的统一模式。

(4)统一的细胞模式将动物、植物、真菌和众多的原生生物联系在一起。

(5)真核生物和原核生物之间在分子层次上存在着高度的统一性。

不管什么生物,DNA、RNA、蛋白质等生物大分子各自的单体是相同的,连接方式也相同,作用也类似。

包括人在内的所有生物共用一套遗传密码。

二、进化论对生物的统一性和多样性的解释1.随着时间的推移,一个物种在自然选择等因素作用下,能演变成另一个物种,同一物种的不同种群生活在不同的环境中,可以发生不同的变化来适应各自的环境。

2.一个物种可以发展出多个物种,一种类型可以发展出多种类型。

3.彼此不同而又相似的物种,由一个祖先物种发展而来,遗传的力量使它们保持某种结构和功能的统一模式。

4.整个生物界有一个共同由来,生物界既存在着巨大的多样性,又在不同层次上存在着高度的统一性。

【问题研讨】一、生物既相似又相异1.如何理解物种这个概念?试举例说明。

【答案】物种是生物分类的基本单位,也是一种自然的类群。

同种个体之间能互相交配并产生有生育能力的后代。

不同种生物个体之间不能交配或者即使交配也不能产生有生育能力的后代。

如甜玉米与非甜玉米能互相交配,并能产生可育后代,就是同一物种。

而马和驴尽管可以交配,并能产下后代骡,但骡不能生育,马和驴不是同一物种。

2.如何理解生物的多样性?【答案】地球上有生物200多万种,不同的生物在形态、结构、功能、行为、生活方式等方面都有各自的特点。

3.生物界的某些生物在生物体层次上具有统一性,你是怎样理解的?试举例说明。

植物分类学知识普及植物分类学植物分类学是植物学科中最古老和最具综合性的一门分支学科。

过去的经典分类大多依据外部形态和内部解剖特征去分,后来把孢粉形态、地理分布和古生物学等方面的内容结合进去后,有助于进一步对种类的鉴定和植物演化关系的探讨。

背景知识现在生存在地球上的生物估计有50万种以上(种子植物250000种左右)。

要对数目如此众多,彼此又千差万别的植物进行研究,第一步必须先根据它们的自然性质,由粗到细、由表及里地进行分门别类,否则便无从下手。

植物分类学内容由三方面组成,它的研究对象为全世界生活的植物。

分类(Classification)鉴定(Identification determination)命名(nomenclature)植物分类学是发展较早的一门学科,它的任务不仅要识别物种、鉴定名称,而且还要阐明物种之间的亲缘关系和分类系统,进而研究物种的起源、分布中心、演化过程和演化趋势。

因此,它是一门既有实用价值又富有理论意义的学科。

为了分类各个植物类群,人们根据植物类群范围大小和等级高低给它一定的名称,这就是分类的等级单位。

了解和掌握分类的等级单位(阶层)是分类学必须具备的基本知识。

12个主要等级(阶元)按照国际植物命名法规(ICBN)为(The International Code Of Botanical Nomenclature)的缩写。

有关绿色植物命名(包括真菌)共包括12个主要等级(阶元)(Category)。

主要分类阶元如下:门 Divisio或(Phylum)纲 Classis (class)目Ordo (order)科 Familia (Family)族Tribus(Tribe)哈钦松被子植物系统图属 Genus (Genus)组 Sectio(Section)系Series(Series)种Species(Species)变种Varietas(Variety)变型Forma(Form)(一) 植物分类学思想植物分类学思想的三次飞跃:人为分类,自然分类,系统分类三种不同的分类系统:人为分类系统,自然系统,系统发育系统分类学史三个时期:人为分类系统时期(——1830) (李时珍、林奈)进化论发表前的自然系统时期(1763——1920) (亚当森、裕苏、拉马克、德堪多、本瑟姆、虎克)系统发育系统时期(1883——) (艾希勒、恩格勒、哈钦松、塔赫他间、克朗奎斯特、佐恩、诺·达格瑞、斯特宾斯、田村道夫)四个最引人注目的系统:1. Cronquist系统(1968,1979,1981)2. Takhtajan系统(1953,1966,1969,1980)3. Hutchison系统(1926,1934,1948,1959,1973)4. 田村道夫系统(1974)哈钦松被子植物分类系统:将双子叶植物分为草本支和木本支,分别以木兰目和毛茛目为原始起点,平行进化。

1.自然分类法:依据动物的各种特征所表现出来的综合特点作为分类依据对动物进行分类的方法。

2.人为分类法:是以动物形态结构或生活习性上一个或几个特点作为分类依据对动物进行分类的方法。

3.物种:物种是分类的基本单位,有一群又共同的祖先,形态结构,生理功能相似或相同,能够互相繁殖并产生可育后代的个体的总称。

4.亚种:种内一部分个体,由于长期的自然或地理隔离,使它们在形态和性状上与原种或分布在其它地区的同种动物发生了一些差异,将这部分个体称为亚种。

5.品种:种内一部分个体,经过长期的人工选择和定向培育,使这一部分个体在形态或形状上与原种发生了一些差异。

种内的由人工选择产生了新形态或新形状的群体,即为品种。

6.有性生殖:由2个亲体,各自产生生殖细胞,2种生殖细胞结合形成合子,再由合子发育成幼体的过程。

7.无性生殖:不经过两性生殖细胞的结合,由1个亲体直接产生后代的过程。

8.系统发育:是指在动物界中,动物由低等到高等、由简单到复杂进化发展的全过程。

9.个体发育:指动物从受精卵开始,经一系列过程形成幼体,再由幼体生长发育至成熟直到衰老死亡的全过程。

我们通常所指的发育是个体发育。

10.胚前发育:亲体生殖细胞的发生与成熟过程以及精、卵相互接触到雌雄原核完全融合的过程。

11.胚胎发育:从受精卵开始,经卵裂、囊胚期、原胚期、三胚层期直至新个体孵出或从母体产出的全过程。

12.胚后发育:指新个体生长发育至成熟直到衰老死亡的全过程。

13.完全变态:是指昆虫在发育过程中经过受精卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段,幼虫和成虫在形态和生态习性上有显著差别,还需经过蛹期,如蚂蚁、金龟子、蜜蜂、蚊、蝇等。

14.不完全变态:是指昆虫在发育过程中经过受精卵、幼虫和成虫三个阶段,幼虫和成虫在形态和生态习性上不尽相同或不同,如蝗虫、蝼蛄、蜻蜓等。

15.直接发育:又称无变态发育,指幼体与成体在外部形态和内部结构上没有太大差别,只是性成熟和体成熟的程度不同。

1. 物种——“种”,具有一定形态特征和生理特性以及一定的自然分布区的生物类群。

是生物分类的基本单位,位于属之下。

一个物种中的个体一般不与其他物种中的个体交配,或交配后一般不能产生有生殖能力的后代(生殖隔离)。

2. 亚种——生物分类学上种以下的分类单位,是种内的一些群体,但彼此形态特征或生理特性,染色体结构等方面存在差异,且有不同的地理分布,不同亚种间的个体可以互相交配,产生具有生育能力的后代(地理隔离)。

3. 品种——指来自同一祖先,具有为人类需要的某种经济性状,基本遗传性稳定一致,能满足人类生产物质资料及科学研究目的的一种栽培植物或家养动物的群体,品种是人类干预自然的产物。

4. 类器官——原生动物的细胞质分化形成的特殊结构,执行着类似高等动物的某些器官的功能,如:鞭毛、纤毛、伪等都是运动的类器官。

5.包囊——原生动物在休止状态或外界环境条件改变时,自体外围分泌一种蛋白质的膜,度过恶劣环境,称包囊或“胞囊”,后生动物如某些原环虫,也能形成包囊,度过干、寒等逆境。

6.生物重演律——动物在个体发育过程中,按顺序重现其种族的系统发生所经历的各个阶段,即由简单到复杂、由低等到高等的一引起状况特征的现象。

例如:哺乳类的怪胎,在一定时期出现相当于鱼类的鳃裂。

这一现场是由德国博物学家弥勒和海克尔提出。

7.系统发育——亦称“种系发生”。

生物种族的发展史。

可以指整个生物界的演变和发展的历史,即生命在地球上起源以后演变至今的整个进化过程;也可指一个类群(如各个科、属、种)的产生和发展的历史。

8.个体发育——指多细胞生物体从受精卵开始,经过细胞分裂、组织分化、器官形成,直到性成熟等过程。

个体发育除了包括胚胎期的发育以外,还包括胚后发育。

在个体发育过程中,个体的生理功能、组织结构、器官形态发生一系列的变化。

9.网状神经系统——“散漫神经系”:神经系统的原始阶段,属于腔肠动物,全身只有神经细胞的突起互相交结成网状,没有主干神经部分,身体任何部分受外来刺激,全体都起反应。

《普通动物学》名词解释名词解释2012/12/231.物种:具有一定形态特征和生理特性以及一定的自然分布区的生物类群的总称,是生物分类的基本单位,位于属之下。

一个物种中的个体不与其它种的个体交配或交配后产生的子代不育。

2.孤雌生殖:无性生殖方式之一。

卵不经过受精也能发育成正常的新个体。

如轮虫。

3.担轮幼虫:某些海产无脊椎动物的幼体似陀螺,圆锥形。

在赤道附近具两圈纤毛环,口前纤毛环和口后纤毛环,口在其中。

具顶毛束,肛门在后端,具原体腔,原肾管,不分节。

经变态发育后形成真体腔,后肾管,真分节。

很多在外观和分类上不同的动物都可以通过它联系起来。

4.世代交替:某些动物的生理现象之一。

在动物的生殖过程中,有性生殖(世代)和无性生殖(世代)交替出现的现象。

如薮枝螅。

5.外套膜:软体动物的特殊结构。

外套膜是由内脏团背侧的皮肤褶向下延伸而成,像外衣一样包在内脏团外面。

如乌贼。

6.马氏管:节肢动物的排泄器官。

马氏管来源于内胚层,是中肠后部伸出的一对或两对向前伸并且分支的细管,浸泡在血液中,吸收血液中的代谢废物排入肠内,经肛门排出体外。

如蝗虫。

7.刺细胞:腔肠动物特有。

形成刺丝囊,由间细胞形成,具刺丝,位于刺丝囊中。

如穿刺刺丝囊、卷缠刺丝囊、粘性刺丝囊。

8.饱饮作用:某些细胞摄食的方式之一。

在液体环境中的一些分子或离子吸附到质膜表面,使膜发生反应凹陷下去形成管道,然后在管道内端断下来形成一些液泡,移到细胞质中,与溶酶体结合形成多泡小体,经消化后营养物质进入细胞质中。

如变形虫。

9.吞噬作用:某些细胞摄食的方式之一。

当细胞碰到食物,细胞膜包围食物,随着食物也带进一些水分,形成食物泡,与质膜脱离,进入质中。

如变形虫。

10.生物发生律:生物发展史可以分为两个相互密切联系的部分,即个体发育和系统发育。

个体发育史是系统发展史的简单而迅速的重演。

11.接合生殖:有性生殖方式之一。

两个体接合,细胞膜愈合,细胞质形成原生质桥,彼此互换小核的一部分,然后分成两个小体。

动物学名词解释答案名词解释答案1、物种——分类基本单位,种是具有一定的形态结构和生理特性以及一定自然分布区的生物种群,种内个体间可以彼此交配和产生具有生殖能力的后代,不同种之间存在生殖隔离。

2、双名法——对每种生物采用两个拉丁词或拉丁化的词的方法进行命名,第一个词为属名,第二个词为种加词。

3、组织——由一些形态相同或类似的细胞,加上非细胞形态的细胞间质,彼此组合在一起,共同担负一定机能的结构。

4、器官——由几种不同的组织有机联系起来,形成具有一定形态,并担负一定机能的结构。

5、系统——在机能上密切相关的器官联合起来,共同完成一种或几种生理机能的结构。

6、出芽生殖——在亲体的一定部位长出与自身体形相似的个体,称为芽体。

以后芽体可以脱离亲体发育成新个体或不脱离亲体而形成群体的生殖方式。

7、裂体生殖(又叫复分裂和多分裂)——细胞核首先分裂成很多个,称为裂殖体,然后一些细胞质包在每个核的外边,形成很多的小个体,称为裂殖子。

是一种高效的分裂生殖方式。

8、幼体生殖——某些昆虫如瘿蚊,其幼虫卵巢内的卵提前发育为幼虫取食母体组织并破母体而出行自由生活的生殖方式。

9、孤雌生殖——某些昆虫如蚜虫,其不经过雌雄交配而由卵细胞直接产生后代的生殖方式。

10、接合生殖——草履虫等原生动物特有的一种有性生殖方式。

生殖时两个虫体口沟贴合,表膜溶解,通过小核的分裂和部分交换,最终产生8个新个体的复杂过程。

11、配子生殖——原生动物虫体经减数分裂形成两性配子,配子融合或受精发育为新个体。

12、再生——动物身体一部分损伤或切除后能重新长出的现象。

13、卵生——由母体产出的是受精卵或未受精卵,未受精卵则需在体外受精(孤雌生殖除外)。

子代的胚胎发育在外界环境条件下进行,胚胎发育时所需营养物质由卵内所贮存的卵黄供给。

14、胎生——从母体内产出的是幼体。

子代胚胎发育时所需的营养物质由母体供给。

15、卵胎生——从母体内产出的也是幼体。

幼体寄生的寄主。

植物生态学:狭义,研究植物个体与各种环境因子之间相互关系的科学。

广义,研究植物个体、种群、群 落与环境之间的相互关系的学科。

区域环境:指占有某一特定地域空间的自然环境。

微环境:广义,指区域环境中,由于某一(或几个)圈层的细微变化而产生的环境差异所形成的小环境。

狭义,指接近植物个体表面或个体表面不同部位的环境。

内环境:指生物体内组织或细胞间的环境,对生物体的生长和繁育具有直接的影响。

生境:植物或群落生长的具体地段的环境因子的综合。

生态因子:环境中对生物个体或群体的生活或分布起着影响作用的因素,称为生态因子。

通常分为五类: 气候、土壤、地形、生物、人为因子。

环境因子:生物有机体以外的所有环境要素,它具有综合性和可调剂性。

限制因子7生物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的综合作用,其中限制生物生存和繁殖的关键性因子就 是限制因子。

主导因子:对生物起决定性作用的生态因子称为主导因子。

内稳态:即生物控制体内环境使其保持相对稳定的机制,它能减少生物对外界条件的依赖性,从而大大提 高生物对外界环境的适应能力。

驯化:如果一个物种长期生活在最适生存范围的某一侧,将逐渐导致该物种耐性限度的改变,适宜生存范 围的上下限会发生移动,并形成一个新的最适点。

这个过程称为驯化。

Liebig 最小因子定律|:低于某种生物需要的最小量的任何特定因子是决定该种生物生存和分布的根本元 素。

Shelford 耐受定律~|:任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的 耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存。

高斯假说(竞争排斥原理)|:由于竞争的结果,两个相似的物种不能占有相似的生态位,而是以某种 方式彼此取代,使每一物种具有食性或其他生活方式上的特点,从而在生态位上发生分离的现象, 这一假说称为高斯假说。

生态幅:每一个种对环境因子适应范围的大小即生态幅。

生态位]:指在自然生态系统中一个种群在时间、空间上的位置及其与相关种群之间的功能关系。