云南省岩石地层序列表

- 格式:pdf

- 大小:1.51 MB

- 文档页数:1

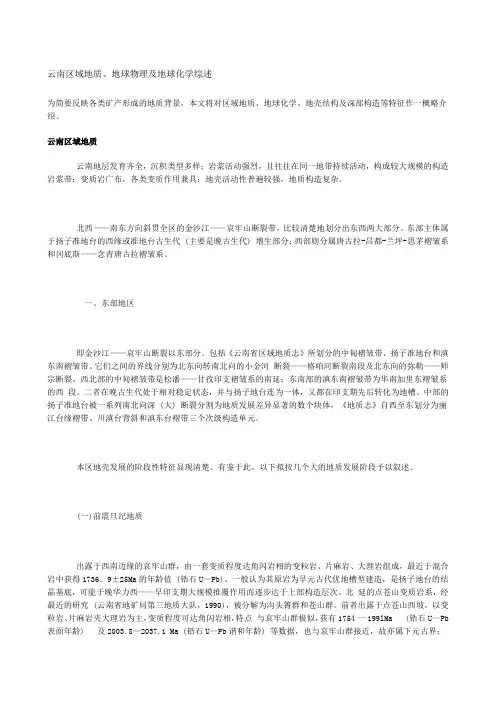

云南区域地质、地球物理及地球化学综述为简要反映各类矿产形成的地质背景,本文将对区域地质、地球化学、地壳结构及深部构造等特征作一概略介绍。

云南区域地质云南地层发育齐全,沉积类型多样;岩浆活动强烈,且往往在同一地带持续活动,构成较大规模的构造岩浆带;变质岩广布,各类变质作用兼具;地壳活动性普遍较强,地质构造复杂。

北西——南东方向斜贯全区的金沙江——哀牢山断裂带,比较清楚地划分出东西两大部分。

东部主体属于扬子准地台的西缘或准地台古生代(主要是晚古生代)增生部分;西部则分属唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系和冈底斯——念青唐古拉褶皱系。

一、东部地区即金沙江——哀牢山断裂以东部分。

包括《云南省区域地质志》所划分的中甸褶皱带、扬子准地台和滇东南褶皱带。

它们之间的界线分别为北东向转南北向的小金河断裂——格咱河断裂南段及北东向的弥勒——师宗断裂。

西北部的中甸褶皱带是松潘——甘孜印支褶皱系的南延;东南部的滇东南褶皱带为华南加里东褶皱系的西段。

二者在晚古生代处于相对稳定状态,并与扬子地台连为一体,又都在印支期先后转化为地槽。

中部的扬子准地台被一系列南北向深(大)断裂分割为地质发展差异显着的数个块体,《地质志》自西至东划分为丽江台缘褶带、川滇台背斜和滇东台褶带三个次级构造单元。

本区地壳发展的阶段性特征显现清楚。

有鉴于此,以下拟按几个大的地质发展阶段予以叙述。

(一)前震旦纪地质出露于西南边缘的哀牢山群,由一套变质程度达角闪岩相的变粒岩、片麻岩、大理岩组成,最近于混合岩中获得1736.9±25Ma的年龄值(锆石U—Pb)、一般认为其原岩为早元古代优地槽型建造,是扬子地台的结晶基底,可能于晚华力西——早印支期大规模推覆作用而逐步达于上部构造层次。

北延的点苍山变质岩系,经最近的研究(云南省地矿局第三地质大队,1990),被分解为沟头箐群和苍山群。

前者出露于点苍山西坡,以变粒岩、片麻岩夹大理岩为主,变质程度可达角闪岩相,特点与哀牢山群极似,获有1754一199lMa(锆石U—Pb表面年龄)及2003.8—2037.1Ma(锆石U—Pb谐和年龄)等数据,也与哀牢山群接近,故亦属下元古界;后者即点苍山东坡的一套片岩、大理岩,变质程度稍低(绿片岩相——低角闪岩相),普遍糜棱岩化,而实为一颇具规模的韧性剪切带,所获年龄数据一般偏新,工作者暂将之归人中元古界。

云南区域地质Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998云南区域地质、地球物理及地球化学综述为简要反映各类矿产形成的地质背景,本文将对区域地质、地球化学、地壳结构及深部构造等特征作一概略介绍。

云南区域地质云南地层发育齐全,沉积类型多样;岩浆活动强烈,且往往在同一地带持续活动,构成较大规模的构造岩浆带;变质岩广布,各类变质作用兼具;地壳活动性普遍较强,地质构造复杂。

北西——南东方向斜贯全区的金沙江——哀牢山断裂带,比较清楚地划分出东西两大部分。

东部主体属于扬子准地台的西缘或准地台古生代 (主要是晚古生代) 增生部分;西部则分属唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系和冈底斯——念青唐古拉褶皱系。

一、东部地区即金沙江——哀牢山断裂以东部分。

包括《云南省区域地质志》所划分的中甸褶皱带、扬子准地台和滇东南褶皱带。

它们之间的界线分别为北东向转南北向的小金河断裂——格咱河断裂南段及北东向的弥勒——师宗断裂。

西北部的中甸褶皱带是松潘——甘孜印支褶皱系的南延;东南部的滇东南褶皱带为华南加里东褶皱系的西段。

二者在晚古生代处于相对稳定状态,并与扬子地台连为一体,又都在印支期先后转化为地槽。

中部的扬子准地台被一系列南北向深 (大) 断裂分割为地质发展差异显着的数个块体,《地质志》自西至东划分为丽江台缘褶带、川滇台背斜和滇东台褶带三个次级构造单元。

本区地壳发展的阶段性特征显现清楚。

有鉴于此,以下拟按几个大的地质发展阶段予以叙述。

(一)前震旦纪地质出露于西南边缘的哀牢山群,由一套变质程度达角闪岩相的变粒岩、片麻岩、大理岩组成,最近于混合岩中获得1736.9±25Ma的年龄值 (锆石U—Pb)、一般认为其原岩为早元古代优地槽型建造,是扬子地台的结晶基底,可能于晚华力西——早印支期大规模推覆作用而逐步达于上部构造层次。

北延的点苍山变质岩系,经最近的研究 (云南省地矿局第三地质大队,1990),被分解为沟头箐群和苍山群。

云南区域地质精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-云南区域地质、地球物理及地球化学综述为简要反映各类矿产形成的地质背景,本文将对区域地质、地球化学、地壳结构及深部构造等特征作一概略介绍。

云南区域地质云南地层发育齐全,沉积类型多样;岩浆活动强烈,且往往在同一地带持续活动,构成较大规模的构造岩浆带;变质岩广布,各类变质作用兼具;地壳活动性普遍较强,地质构造复杂。

北西——南东方向斜贯全区的金沙江——哀牢山断裂带,比较清楚地划分出东西两大部分。

东部主体属于扬子准地台的西缘或准地台古生代 (主要是晚古生代) 增生部分;西部则分属唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系和冈底斯——念青唐古拉褶皱系。

一、东部地区即金沙江——哀牢山断裂以东部分。

包括《云南省区域地质志》所划分的中甸褶皱带、扬子准地台和滇东南褶皱带。

它们之间的界线分别为北东向转南北向的小金河断裂——格咱河断裂南段及北东向的弥勒——师宗断裂。

西北部的中甸褶皱带是松潘——甘孜印支褶皱系的南延;东南部的滇东南褶皱带为华南加里东褶皱系的西段。

二者在晚古生代处于相对稳定状态,并与扬子地台连为一体,又都在印支期先后转化为地槽。

中部的扬子准地台被一系列南北向深 (大) 断裂分割为地质发展差异显着的数个块体,《地质志》自西至东划分为丽江台缘褶带、川滇台背斜和滇东台褶带三个次级构造单元。

本区地壳发展的阶段性特征显现清楚。

有鉴于此,以下拟按几个大的地质发展阶段予以叙述。

(一)前震旦纪地质出露于西南边缘的哀牢山群,由一套变质程度达角闪岩相的变粒岩、片麻岩、大理岩组成,最近于混合岩中获得1736.9±25Ma的年龄值 (锆石U—Pb)、一般认为其原岩为早元古代优地槽型建造,是扬子地台的结晶基底,可能于晚华力西——早印支期大规模推覆作用而逐步达于上部构造层次。

北延的点苍山变质岩系,经最近的研究 (云南省地矿局第三地质大队,1990),被分解为沟头箐群和苍山群。

1、前震旦系大红山群(Pt1):昆阳群(Pt2k):昆阳群集中分布在两个地区:一是由武定县向南经昆阳、玉溪至元江、石屏一带,南北长约230km,北端宽约20km,向南宽度增大,在昆阳以西一带宽75km,至元江、石屏一带宽达100km;二是由东川向北至四川境内,云南境内南北长50km,东西宽75km。

赋存有重要的矿产资源。

昆阳群 Pt2k〖创名及原始定义〗朱庭祜(1926)命名于晋宁县昆阳镇。

原始定义:昆阳附近为含矽质及泥质经变质作用的板岩、千枚岩、石英岩,呈黄、棕、黑色,褶曲之多尤为显著,昆阳区外为紫或绿色具有各色条纹颇为美观的板岩,厚1200m。

〖沿革〗创名时朱庭祜称昆阳层,划属寒武系。

1942年P Misch将不整合于澄江砂岩之下的这套浅变质岩层改称昆阳系,划属下震旦系。

1944年孟宪民等将东川矿区含矿浅变质岩地层亦称昆阳系,认为其时代属下震旦系。

1959年花友仁将东川矿区含矿浅变质岩地层划属前震旦系。

全国地层委员会(1962)将易门、昆阳地区和东川地区不整合于澄江砂岩之下的这套浅变质岩层统称为昆阳群,划属前震旦系。

【现在定义】以板岩、千枚状板岩、变质石英砂岩、粉砂岩、碳酸盐岩、硅质岩等为主,局部夹有海相火山岩、火山碎屑岩及砾岩、角砾岩,构成三个较完整的由粗碎屑岩—泥岩—碳酸盐岩沉积旋回。

未见底,顶被震旦系或更新地层不整合覆盖。

该群自下而上包括有黄草岭组、黑山头组、富良棚组(限于滇中地区)、大龙口组、美党组、因民组、落雪组、鹅头厂组、绿汁江组、柳坝塘组(限于滇中地区)、大营盘组、小河口组、麻地组(后三个组限于东川地区)13个组级岩石地层单位。

〖地质特征〗岩石普遍遭受浅变质作用,变质程度比较均一。

经受多次构造运动,其内褶皱、断裂相当发育,但地层叠置关系基本清楚。

其中赋存有铜、铁、非金属等多种矿产资源。

黄草岭组 Pt2h〖创名及原始定义〗温杰史(1961)创名于峨山县城西北18.5km黄草岭村。

云南区域地质Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020云南区域地质、地球物理及地球化学综述为简要反映各类矿产形成的地质背景,本文将对区域地质、地球化学、地壳结构及深部构造等特征作一概略介绍。

云南区域地质云南地层发育齐全,沉积类型多样;岩浆活动强烈,且往往在同一地带持续活动,构成较大规模的构造岩浆带;变质岩广布,各类变质作用兼具;地壳活动性普遍较强,地质构造复杂。

北西——南东方向斜贯全区的金沙江——哀牢山断裂带,比较清楚地划分出东西两大部分。

东部主体属于扬子准地台的西缘或准地台古生代 (主要是晚古生代) 增生部分;西部则分属唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系和冈底斯——念青唐古拉褶皱系。

一、东部地区即金沙江——哀牢山断裂以东部分。

包括《云南省区域地质志》所划分的中甸褶皱带、扬子准地台和滇东南褶皱带。

它们之间的界线分别为北东向转南北向的小金河断裂——格咱河断裂南段及北东向的弥勒——师宗断裂。

西北部的中甸褶皱带是松潘——甘孜印支褶皱系的南延;东南部的滇东南褶皱带为华南加里东褶皱系的西段。

二者在晚古生代处于相对稳定状态,并与扬子地台连为一体,又都在印支期先后转化为地槽。

中部的扬子准地台被一系列南北向深 (大) 断裂分割为地质发展差异显着的数个块体,《地质志》自西至东划分为丽江台缘褶带、川滇台背斜和滇东台褶带三个次级构造单元。

本区地壳发展的阶段性特征显现清楚。

有鉴于此,以下拟按几个大的地质发展阶段予以叙述。

(一)前震旦纪地质出露于西南边缘的哀牢山群,由一套变质程度达角闪岩相的变粒岩、片麻岩、大理岩组成,最近于混合岩中获得1736.9±25Ma的年龄值 (锆石U—Pb)、一般认为其原岩为早元古代优地槽型建造,是扬子地台的结晶基底,可能于晚华力西——早印支期大规模推覆作用而逐步达于上部构造层次。

北延的点苍山变质岩系,经最近的研究 (云南省地矿局第三地质大队,1990),被分解为沟头箐群和苍山群。

云南地质构造背景

2011年3月8日在盈江(24.717 N,97.917 E,h=10km)发生了M5.8级地震。

据安晓文等(2009)研究认为大盈江断裂北端始于腾冲以西,沿梁河盆地、盈江盆地边缘延伸,经曼线街、芭蕉寨、卡隆卡、桑刚、西帕河,止于八莫盆地,全长约140 km。

断裂走向NE40 ~75 ,倾向NW 或SE,倾角较陡。

断裂在航、卫片上线性清晰,呈直线状延伸。

梁河、盈江新生代盆地明显受此断裂控制,延伸方向与断裂走向一致。

断裂带由3条次级断层组成,彼此呈左阶羽列式排列(图1)。

大盈江断裂西南段为盈江盆地的东南边界,形成于加里东时期,新构造运动期有强烈活动,特别是晚第四纪仍有着明显的活动迹象,主要表现为沿断裂发育一系列新生代盆地,对盈江、桑刚、西帕河等第四纪盆地有明显的控制,沿断裂有6级左右地震发生。

断裂早期具挤压性质,第四纪以来表现为左旋滑动。

断层错断了晚更新统地层,断裂地貌清晰,卫片线性特征明显,为晚更新世活动断裂。

沿断裂水系左旋水平滑动迹象明显,断距80~100m、350m、1 200m不等。

根据阶地年龄计算,其水平滑动速率为 1.2~2.2 mm/a,断层以水平滑动为主。

来源:云南地质2007年02期《云南省岩溶水系统特征及调查要点》王宇袁道先杨世瑜云南省岩溶分布面积110 875.7km2,占全省面积的28.14%。

主要分布于东经102°以东、元江以北的滇东片区,以及滇西北、滇西保山至沧源片区。

滇西北岩溶区,纵谷深切,岩溶水快补速排,是以江河汇水区为主的岩溶流域。

滇西北东部和滇西岩溶区则山间盆地也较发育,也形成以盆地为汇流中心的岩溶流域,岩溶水在盆地中排泄到地表之后再向大江大河汇聚。

滇东岩溶区则以山间盆地及河谷汇水区为主要的岩溶流域。

云南岩溶区,由于强烈构造运动,断裂交错发育,各时代地层被切割成不同形态的断块或条带,错落分布于不同高程上,加之岩溶含水层与非岩溶相对隔水层在垂向上的间隔分布,从而形成诸多水文地质特征不同、相对独立、不同等级的岩溶水系统。

本文岩溶水系统分类分级以岩溶水循环特征为纲,根据水文地质条件及其基本特征差异性进行分类;按照从上到下、由一般到具体的次序进行分级。

分类力求反映各类型的基本特征和共性,便于剖析和归纳总结岩溶水的运动和赋存规律。

一级:研究对象———岩溶水。

二级:根据岩溶水循环深度和周期长短,划分为浅循环和深循环两类岩溶水系统。

1浅循环岩溶水系统是指岩溶水循环深度较浅,循环周期在一个水文年内,受降水的季节变化影响明显的岩溶水系统。

2深循环岩溶水系统是指岩溶水循环深度大,循环周期长达数年或数十年以上,受降水的季节变化影响微弱或不受其影响的岩溶水系统。

三级:具体的补给、迳流、排泄系统(称水文地质单元),多以地下分水岭、透水性弱的岩土体、断裂以及河流等构成其边界。

对于浅循环岩溶水系统,岩溶导水、赋水空间的发育和空间分布受碳酸盐岩的成层性特征控制明显,在勘查和开发实践中,往往将其视为层状含水层组。

对于岩溶水的形成、运动、赋存特征,含水层组的埋藏条件起着突出的作用。

因而,根据岩溶含水层组埋藏条件的差异,进一步划分为:裸露型、裸露-覆盖型、裸露-埋藏型三类岩溶水系统;对于深循环岩溶水系统,岩溶水的运动和赋存受地质构造控制,主要存在两种类型:一是深埋藏层控型,另一类为断裂带型。

云南区域地质、地球物理及地球化学综述为简要反映各类矿产形成的地质背景,本文将对区域地质、地球化学、地壳结构及深部构造等特征作一概略介绍。

云南区域地质云南地层发育齐全,沉积类型多样;岩浆活动强烈,且往往在同一地带持续活动,构成较大规模的构造岩浆带;变质岩广布,各类变质作用兼具;地壳活动性普遍较强,地质构造复杂。

北西——南东方向斜贯全区的金沙江——哀牢山断裂带,比较清楚地划分出东西两大部分。

东部主体属于扬子准地台的西缘或准地台古生代 (主要是晚古生代) 增生部分;西部则分属唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系和冈底斯——念青唐古拉褶皱系。

一、东部地区即金沙江——哀牢山断裂以东部分。

包括《云南省区域地质志》所划分的中甸褶皱带、扬子准地台和滇东南褶皱带。

它们之间的界线分别为北东向转南北向的小金河断裂——格咱河断裂南段及北东向的弥勒——师宗断裂。

西北部的中甸褶皱带是松潘——甘孜印支褶皱系的南延;东南部的滇东南褶皱带为华南加里东褶皱系的西段。

二者在晚古生代处于相对稳定状态,并与扬子地台连为一体,又都在印支期先后转化为地槽。

中部的扬子准地台被一系列南北向深(大) 断裂分割为地质发展差异显著的数个块体,《地质志》自西至东划分为丽江台缘褶带、川滇台背斜和滇东台褶带三个次级构造单元。

本区地壳发展的阶段性特征显现清楚。

有鉴于此,以下拟按几个大的地质发展阶段予以叙述。

(一)前震旦纪地质出露于西南边缘的哀牢山群,由一套变质程度达角闪岩相的变粒岩、片麻岩、大理岩组成,最近于混合岩中获得1736.9±25Ma的年龄值 (锆石U—Pb)、一般认为其原岩为早元古代优地槽型建造,是扬子地台的结晶基底,可能于晚华力西——早印支期大规模推覆作用而逐步达于上部构造层次。

北延的点苍山变质岩系,经最近的研究 (云南省地矿局第三地质大队,1990),被分解为沟头箐群和苍山群。

前者出露于点苍山西坡,以变粒岩、片麻岩夹大理岩为主,变质程度可达角闪岩相,特点与哀牢山群极似,获有1754一199lMa (锆石U—Pb表面年龄) 及2003.8—2037.1 Ma (锆石U—Pb谐和年龄) 等数据,也与哀牢山群接近,故亦属下元古界;后者即点苍山东坡的一套片岩、大理岩,变质程度稍低(绿片岩相——低角闪岩相),普遍糜棱岩化,而实为一颇具规模的韧性剪切带,所获年龄数据一般偏新,工作者暂将之归人中元古界。

云南区域地质、地球物理及地球化学综述为简要反映各类矿产形成的地质背景,本文将对区域地质、地球化学、地壳结构及深部构造等特征作一概略介绍。

云南区域地质云南地层发育齐全,沉积类型多样;岩浆活动强烈,且往往在同一地带持续活动,构成较大规模的构造岩浆带;变质岩广布,各类变质作用兼具;地壳活动性普遍较强,地质构造复杂。

北西——南东方向斜贯全区的金沙江——哀牢山断裂带,比较清楚地划分出东西两大部分。

东部主体属于扬子准地台的西缘或准地台古生代 (主要是晚古生代) 增生部分;西部则分属唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系和冈底斯——念青唐古拉褶皱系。

一、东部地区即金沙江——哀牢山断裂以东部分。

包括《云南省区域地质志》所划分的中甸褶皱带、扬子准地台和滇东南褶皱带。

它们之间的界线分别为北东向转南北向的小金河断裂——格咱河断裂南段及北东向的弥勒——师宗断裂。

西北部的中甸褶皱带是松潘——甘孜印支褶皱系的南延;东南部的滇东南褶皱带为华南加里东褶皱系的西段。

二者在晚古生代处于相对稳定状态,并与扬子地台连为一体,又都在印支期先后转化为地槽。

中部的扬子准地台被一系列南北向深 (大) 断裂分割为地质发展差异显著的数个块体,《地质志》自西至东划分为丽江台缘褶带、川滇台背斜和滇东台褶带三个次级构造单元。

本区地壳发展的阶段性特征显现清楚。

有鉴于此,以下拟按几个大的地质发展阶段予以叙述。

(一)前震旦纪地质出露于西南边缘的哀牢山群,由一套变质程度达角闪岩相的变粒岩、片麻岩、大理岩组成,最近于混合岩中获得1736.9±25Ma的年龄值 (锆石U—Pb)、一般认为其原岩为早元古代优地槽型建造,是扬子地台的结晶基底,可能于晚华力西——早印支期大规模推覆作用而逐步达于上部构造层次。

北延的点苍山变质岩系,经最近的研究 (云南省地矿局第三地质大队,1990),被分解为沟头箐群和苍山群。

前者出露于点苍山西坡,以变粒岩、片麻岩夹大理岩为主,变质程度可达角闪岩相,特点与哀牢山群极似,获有1754一199lMa (锆石U—Pb表面年龄) 及2003.8—2037.1 Ma (锆石U—Pb谐和年龄) 等数据,也与哀牢山群接近,故亦属下元古界;后者即点苍山东坡的一套片岩、大理岩,变质程度稍低(绿片岩相——低角闪岩相),普遍糜棱岩化,而实为一颇具规模的韧性剪切带,所获年龄数据一般偏新,工作者暂将之归人中元古界。

云南区域地质、地球物理及地球化学综述为简要反映各类矿产形成的地质背景,本文将对区域地质、地球化学、地壳结构及深部构造等特征作一概略介绍。

云南区域地质云南地层发育齐全,沉积类型多样;岩浆活动强烈,且往往在同一地带持续活动,构成较大规模的构造岩浆带;变质岩广布,各类变质作用兼具;地壳活动性普遍较强,地质构造复杂。

北西——南东方向斜贯全区的金沙江——哀牢山断裂带,比较清楚地划分出东西两大部分。

东部主体属于扬子准地台的西缘或准地台古生代 (主要是晚古生代) 增生部分;西部则分属唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系和冈底斯——念青唐古拉褶皱系。

一、东部地区即金沙江——哀牢山断裂以东部分。

包括《云南省区域地质志》所划分的中甸褶皱带、扬子准地台和滇东南褶皱带。

它们之间的界线分别为北东向转南北向的小金河断裂——格咱河断裂南段及北东向的弥勒——师宗断裂。

西北部的中甸褶皱带是松潘——甘孜印支褶皱系的南延;东南部的滇东南褶皱带为华南加里东褶皱系的西段。

二者在晚古生代处于相对稳定状态,并与扬子地台连为一体,又都在印支期先后转化为地槽。

中部的扬子准地台被一系列南北向深 (大) 断裂分割为地质发展差异显著的数个块体,《地质志》自西至东划分为丽江台缘褶带、川滇台背斜和滇东台褶带三个次级构造单元。

本区地壳发展的阶段性特征显现清楚。

有鉴于此,以下拟按几个大的地质发展阶段予以叙述。

(一)前震旦纪地质出露于西南边缘的哀牢山群,由一套变质程度达角闪岩相的变粒岩、片麻岩、大理岩组成,最近于混合岩中获得1736.9±25Ma的年龄值 (锆石U—Pb)、一般认为其原岩为早元古代优地槽型建造,是扬子地台的结晶基底,可能于晚华力西——早印支期大规模推覆作用而逐步达于上部构造层次。

北延的点苍山变质岩系,经最近的研究 (云南省地矿局第三地质大队,1990),被分解为沟头箐群和苍山群。

前者出露于点苍山西坡,以变粒岩、片麻岩夹大理岩为主,变质程度可达角闪岩相,特点与哀牢山群极似,获有1754一199lMa (锆石U—Pb表面年龄) 及2003.8—2037.1 Ma (锆石U—Pb谐和年龄) 等数据,也与哀牢山群接近,故亦属下元古界;后者即点苍山东坡的一套片岩、大理岩,变质程度稍低(绿片岩相——低角闪岩相),普遍糜棱岩化,而实为一颇具规模的韧性剪切带,所获年龄数据一般偏新,工作者暂将之归人中元古界。

收稿日期:2019-05-07 基金项目:云南1∶5万五德、芒部、镇雄县、周骥站4幅区域地质调查。

(编码:121201010000150002-10) 作者简介:杨成忠(1992~),男,云南省保山市人,助理工程师,长期从事地质矿产调查。

滇东镇雄地区梁山组岩石组合与基本层序杨成忠,吕 俊(云南地矿国际矿业股份有限公司 云南 昆明 650051) 摘 要:通过1∶5万区域地质填图,滇东北镇雄地区的下二叠统梁山组(P1l)整体显示为一套灰色含煤陆源粗碎屑沉积。

其主体部分基本层序为灰、深灰色石英岩(A)→灰绿色泥岩(B),基本层序厚2 90m~5 90m,重复出现3~4次,形成于潮上—潮间带;次要部分的基本层序由灰绿色泥(页)岩或粉砂岩与灰黑、深黑色煤层组成韵律性基本层序,基本层序厚约1m,重复出现4~7次,形成于沼泽环境。

关键词:梁山组;岩石组合;基本层序;云南镇雄中图分类号:P534 46 文献标识码:A 文章编号:1004-1885(2020)3-343-6云南镇雄地区早二叠世初期发生大规模海侵,形成了一套深灰色含煤陆源碎屑沉积。

此套沉积岩系称为梁山组(P1l)。

研究梁山组(P1l)与下伏地层的接触关系、岩石组合、基本层序、沉积环境,有助于进一步查明这次海侵和构造运动的规模与特点。

在1∶5万五德幅、芒部幅的区域地质调查中,通过剖面测制和系统的路线地质调查,对该区下二叠统梁山组(P1l)的地层层序、厚度、岩石组合、基本层序等方面,获得了新的认识。

下二叠统梁山组(P1l)最早由赵亚曾、黄汲清(1931)创名于陕西省南郑县(原汉中县)农丰乡梁山中梁寺。

1965年以前,谢家荣、陈根宝、金玉龙、盛金章等对此地层进行研究,分别将这套岩系称栖霞底部煤系、倒石头组、梁山组。

云南省地质矿产局(1990)[1]沿用梁山组。

指含煤碎屑岩,以黑色含铁质页岩为主,含劣质煤及泥岩、砂岩及植物化石。

据《云南省岩石地层》(云南省地质矿产局,1996)[2],梁山组分布于滇东地区,假整合于马平组(C2m)之上,一般厚度为10m~30m。

云南省华宁县老熊箐中谊村段(Z∈∧z)地层层序及磷矿沉积特征摘要:中谊村段地层为穿时岩石地层单位,震旦系—寒武系整合地质界线位于中谊村段中上部。

中谊村段为云南“昆阳式磷矿”的赋存层位,可采磷矿层为中谊村段中上部,磷块岩主要为含铁锰质砂屑磷块岩,次为硅质粉砂质磷块岩、硅质磷块岩及硅质白云质磷块岩。

为浅海海槽(台沟)相沉积环境,以生物化学沉积为主。

关键词:岩石地层、穿时、地层层序、沉积体系、沉积环境、磷块岩华宁县老熊箐磷矿区大地构造位于扬子准地台滇东台褶带之昆明台褶束构造区,并位于扬子准地台滇东台褶带与华南褶皱系滇东南褶皱带的过渡区域。

位于近南北向小江断裂构造带南段,行政区划分华宁县通红甸乡。

1区域地质背景矿区位于小江断裂构造带南端,受小江断裂构造带的应力作用,近南北向主断裂构造发育,次为北东向后期断裂构造。

矿区下寒武统地层为近南北走向,北部有郭家沟磷矿,南有火特磷矿(为沿抚仙湖东侧向南延伸的沉积磷矿带)。

是我省科研、磷矿勘查开发的又一重要地带。

矿区出露最老地层为下震旦统澄江组(Z1c),之上依次为下震旦统南沱组(Z1n),上震旦统陡山沱组(Z2d)、震旦系—寒武系穿时岩石地层单位灯影组(Z∈d)及穿时岩石地层单位中谊村段(Z∈∧z),下寒武统筇竹寺组(∈1q)、沧浪铺租(∈1c)、龙王庙组(∈1l)及中寒武统陡坡寺组(∈2d)、双龙潭组(∈2s)。

矿区中谊村段(Z∈∧z)地层划分见表1。

2矿区中谊村段(Z∈∧z)地层层序据《云南省岩石地层》1996划分方案,本文结合野外地质调查工作实际(矿区1:10000地质填图及地层剖面实测),将中谊村段划分为灯影组上部层位,震旦系—寒武系整合地质界线位于中谊村段中上部。

这样中谊村段(Z∈∧z)及灯影组(Z∈d)均为穿时岩石地层单位,灯影组从下至上划分为灯影组第一段(Z ∈d1)、灯影组第二段(Z∈d2)及中谊村段(Z∈∧z)。

中谊村段(Z∈∧z)地层剖面层序结构特征见图1。