《小石城山记》..

- 格式:docx

- 大小:19.31 KB

- 文档页数:4

小石城山记文言文【题解】本文是“永州八记”中的最后一篇。

文章的前半段描写小石城山的奇异景色,后半段借景抒情,以佳胜之地被埋没不彰比喻自己徒有经邦济世之才却横遭斥逐,蛰居蛮荒,英雄无用武之地。

字里行间,隐隐含有对当时最高统治者昏瞆不明的强烈讥刺。

自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠[1]。

其上为睥睨梁刂形[2],其旁出堡坞,有若门焉。

窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

环之可上,望甚远。

无土壤而生嘉树美箭,益奇而坚,其疏数偃仰[3],类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣[4],及是愈以为诚有。

有怪其不为之于中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎[5],是固劳而无用,神者傥不宜如是。

则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。

”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。

”是二者余未信之。

——选自中华书局校点本《柳宗元集》从西山路口一直向北走,越过黄茅岭往下走,有两条路:一条向西,走过去寻找风景却毫无所得;另一条稍为偏北又折向东去,只走了四十丈,路就被一条河流截断了,有一座石山横挡在这条路的尽头。

石山顶部天然生成女墙和栋梁的形状,旁边又凸出一块好象堡垒,有一个洞象门。

从洞往里探望一片漆黑,丢一块小石子进去,咚地一下有水响声,那声音很宏亮,好久才消失。

石山可以盘绕着登到山顶,站在上面望得很远。

山上没有泥土却长着很好的树木和竹子,而且更显得形状奇特质地坚硬,竹木分布疏密有致、高低参差,好象是人工特意布置的。

唉!我怀疑上帝的有无已很久了,到了这儿更以为上帝确实是有的。

但又奇怪他不把这小石城山安放到人烟辐凑的中原地区去,却把它摆在这荒僻遥远的蛮夷之地,即使经过千百年也没有一次可以显示自己奇异景色的机会,这简直是白耗力气而毫无用处,神灵的上帝似乎不会这样做的。

那么上帝果真没有的吧?有人说:“上帝之所以这样安排是用这佳胜景色来安慰那些被贬逐在此地的贤人的。

柳宗元《小石城山记》原文及参考翻译2008-09-25 19:56小石城山记原文:自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠。

其上为睥睨,梁欐之形;其旁出堡坞,有若门焉,窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已,环之可上,望甚远。

无封土壤而生嘉树美箭,益奇而坚,其疏数偃仰,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣,及是,愈以为诚有。

又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用,神者傥不宜如是,则其果无乎?或曰:以慰夫贤而辱于此者。

或曰:其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。

是二者,余未信之。

参考译文:从西山路口一直向北走,越过黄茅岭往下走,有两条路:一条向西走,走过去寻找风景却毫无所得;另一条稍为偏北又折向东去,只走了四十丈,路就被一条河流截断了,有一座石山横挡在这条路的尽头。

石山顶部天然生成女墙和栋梁的形状,旁边又凸出一块好像堡垒,有一个洞象门。

从洞往里探望一片漆黑,丢一块小石子进去,咚地一下有水响声,那声音很宏亮,好久才消失。

石山可以盘绕着登到山顶,站在上面望得很远。

山上没有泥土却长着很好的树木和竹子,而且更显得形状奇特质地坚硬,竹木分布疏密有致、高低参差,好像是人工特意布置的。

唉!我怀疑上帝①的有无已很久了,到了这儿更以为上帝确实是有的。

但又奇怪他不把这小石城山安放到人烟辐凑的中原地区去,却把它摆在这荒僻遥远的蛮夷之地,即使经过千百年也没有一次可以显示自己奇异景色的机会,这简直是白耗力气而毫无用处,神灵的上帝似乎不会这样做的。

那么上帝果真没有的吧?有人说:“上帝之所以这样安排是用这佳胜景色来安慰那些被贬逐在此地的贤人的。

”也有人说:“这地方山川钟灵之气不孕育伟人,而唯独凝聚成这奇山胜景,所以楚地的南部少出人材而多产奇峰怪石。

”这二种说法,我都不信。

题记:“永州八记”已成为我国古代山水游记名作。

【诗歌鉴赏】柳宗元《小石城山记》原文及翻译赏析柳宗元《小石城山记》原文自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠。

其上为睥睨、梁?之形,其旁出堡坞,有若门焉。

窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭,益奇而坚,其疏数偃仰,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣。

及是,愈以为诚有。

又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。

神者傥不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。

”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。

”是二者,余未信之。

柳宗元《小石城山记》注释、径北:一直往北。

2、逾:越过。

3、黄茅岭:在今湖南省零陵县城西面。

4、西出:路向西伸去。

5、少(shāo)北而东:稍向北又向东去。

少,通“稍”。

6、土断而川分:土路中断,出现分流的河水。

7、横当其垠(yín):横着挡在路的尽头。

8、睥睨(pì nì):城墙上如齿状的矮墙。

9、梁?(lì):栋梁,这里指架支着的梁栋。

?,栋,正梁。

0、堡坞(wù):小城堡,此处是指由山石天然形成的。

因此作者称其“小石城山”。

、窥:注意,留心。

2、洞然:深深的样子。

3、激越:声音高亢清远。

4、已:停止。

5、环:绕道而行。

6、望甚远:“望之甚远”的意思。

7、箭:指竹子。

8、益:特别。

9、“其疏数”二句:意思是,那些嘉树美箭,疏密相宜,起伏有致,好像是聪明人精心设置的。

数(cù),密。

堰(yàn),倒伏。

类:好像。

20、造物者:指创世上帝。

2、愈:更是。

22、诚:确实是,的确是。

23、“又怪其”四句:意思是说,又奇怪“造物者”不把小石城山安排在中原,反而陈设在这偏僻的蛮夷地区,经历千百年也不能够一展,它的风采,这当然是徒劳而无功用的。

《小石城山记》阅读练习及答案小石城山记/柳宗元自西山道口径①北,逾黄茅岭而下,有二道。

其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠②。

其上为睥睨③梁俪④之形,其旁出堡坞,有若门焉。

窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭⑤,益奇而坚,其疏数⑥偃仰,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣。

及是,愈以为诚有。

又怪其不为之中州,而列是夷狄⑦,更⑧千百年不得一售其伎⑨,是固⑩劳而无用。

神者倘不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。

”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物。

故楚之南少人而多石。

”是二者,予未信之。

注释:①径:直往。

②垠:yín,边;界限。

③睥睨:女墙,城墙上如齿状的矮墙。

④俪:lì,栋梁。

⑤箭:箭竹,竹子的一种。

⑥数:cù,密,与“疏”相对。

⑦夷狄:我国古代对少数民族的蔑称。

⑧更:经过。

⑨售其伎:施展它的技能。

⑩固:通“故”。

1、下面方框中的文字出自《古汉语常用字字典》。

结合语境,“及是,愈以为诚有”中的“诚”,应解释为:_____________________。

诚chéng⑴真心,不虚伪。

《列子·汤问》:“帝感其~。

”(上帝被愚公的真诚精神感动了。

)⑴确实,的确。

《史记·留侯世家》:“沛公~与倍项羽邪?”⑴表示假设,相当于现代汉语“果真”。

王安石《上皇帝万言书》:“~贤能也,然后随其德之大小,才之高下而官使之。

”2、结合语境,解释词语:⑴逾黄茅岭而下(逾:________)⑴其一少北而东(少:________)⑴窥之正黑(窥:________)⑴良久乃已(已:________)⑴益奇而坚(益:________)⑴愈以为诚有(愈:________)⑴则其果无乎(果:________)⑴而独为是物(是:________)3、用现代汉语说说下列句子的意思:⑴其疏数偃仰,类智者所施设也。

《小石城山记》原文及翻译导读:一、《小石城山记》原文自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠。

其上为睥睨、梁欐之形,其旁出堡坞,有若门焉。

窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭,益奇而坚,其疏数偃仰,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣。

及是,愈以为诚有。

又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。

神者傥不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。

”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。

”是二者,余未信之。

二、《小石城山记》原文翻译从西山路口一直向北走,越过黄茅岭往下走,有两条路:一条向西走,沿着它走过去什么也得不到;另一条稍微偏北而后向东,走了不到四十丈,路就被一条河流截断了,有积石横挡在这条路的尽头。

石山顶部天然生成矮墙和栋梁的形状,旁边又凸出一块好像堡垒,有一个像门的洞。

从洞往里探望一片漆黑,丢一块小石子进去,咚地一下有水响声,那声音很洪亮,好久才消失。

石山可以盘绕着登到山顶,站在上面望得很远。

山上没有泥土却长着很好的树木和竹子,而且更显得形状奇特质地坚硬。

竹木分布疏密有致、高低参差,好像是有智慧的人特意布置的。

唉!我怀疑造物者的有无已很久了,到了这儿更以为造物者确实是有的。

但又奇怪他不把这小石城山安放到人烟辐辏的中原地区去,却把它摆在这荒僻遥远的蛮夷之地,即使经过千百年也没有一次可以显示自己奇异景色的机会,这简直是白耗力气而毫无用处,神灵的造物者似乎不会这样做的。

那么造物者果真没有的吧?有人说:“造物者之所以这样安排是用这佳胜景色来安慰那些被贬逐在此地的贤人的。

”也有人说:“这地方山川钟灵之气不孕育伟人,而唯独凝聚成这奇山胜景,所以楚地的南部少出人才而多产奇峰怪石。

”这二种说法,我都不信。

三、《小石城山记》作者介绍柳宗元(公元773年—公元819年11月28日),字子厚,汉族,河东(现山西运城永济一带)人,唐宋八大家之一,唐代文学家、哲学家、散文家和思想家世称“柳河东”、“河东先生”,因官终柳州刺史,又称“柳柳州”。

古文鉴赏《小石城山记》原文及翻译《小石城山记》“永州八记”中的最后一篇。

文章的前半段描写小石城山的奇异景色,后半段借景抒情,以佳胜之地被埋没不彰比喻自己徒有经邦济世之才却横遭斥逐,蛰居蛮荒,英雄无用武之地。

字里行间,隐隐含有对当时最高统治者昏瞆不明的强烈讥刺。

【原文】小石城山记作者:[唐]柳宗元自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠[1]。

[2],其旁出堡坞,有若门焉。

窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

环之可上,望甚远。

无土壤而生嘉树美箭,益奇而坚,其疏数偃仰[3],类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣[4],及是愈以为诚有。

有怪其不为之于中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎[5],是固劳而无用,神者傥不宜如是。

则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。

”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。

”是二者余未信之。

——选自中华书局校点本《柳宗元集》【注释】[1]垠(yín银):边界。

[2]睥睨(pìnì避逆):(lì丽):栋。

[3]数(cù醋):密。

[4]造物者:指创造万物的上帝。

[5]更(gēng耕):经历、经过。

伎:同“技”;技艺、长处。

【译文】从西山路口一直向北走,越过黄茅岭往下走,有两条路:一条向西,走过去寻找风景却毫无所得;另一条稍为偏北又折向东去,只走了四十丈,路就被一条河流截断了,有一座石山横挡在这条路的尽头。

石山顶部天然生成女墙和栋梁的形状,旁边又凸出一块好象堡垒,有一个洞象门。

从洞往里探望一片漆黑,丢一块小石子进去,咚地一下有水响声,那声音很宏亮,好久才消失。

石山可以盘绕着登到山顶,站在上面望得很远。

山上没有泥土却长着很好的树木和竹子,而且更显得形状奇特质地坚硬,竹木分布疏密有致、高低参差,好象是人工特意布置的。

唉!我怀疑上帝的有无已很久了,到了这儿更以为上帝确实是有的。

1小石城山记柳宗元【自主预习作家作品柳宗元(773年-819年),字子厚,河东(今山西永济)人。

贞元九年(793年)进士。

又中博学鸿辞科,调蓝田尉,拜监察御史。

他和刘禹锡等人参加了王叔文集团革新政治的活动,官礼部员外郎。

王叔文失败后,他被贬为永州司马,十年后调任柳州刺史,死于贬所。

世称柳柳州或柳河东。

有《柳河东全集》。

柳宗元是中唐杰出的诗人,散文与韩愈齐名,均被列入唐宋八大家,同为唐代古文运动的倡导者。

韩愈称他为“雄深雅健,似司马子长”。

文题背景唐代的永州,僻远荒凉,素为谪官贬居之地。

柳宗元自贞元二十一年(805)起,在永州谪居十年,作为一个有远大政治抱负的革新家,在这样的处境里,还时刻担心受到更重的迫害,心情十分抑郁苦闷。

于是,他写诗抒发自己的孤寂苦闷之情,如《江雪》;还写文揭露社会的黑暗,反映人民的疾苦,如《三戒》、《捕蛇者说》、《童区寄传》等;其间最为出色的是寓居愚溪五年中所写的《永州八记》,《小石城山记》是其中之一。

【自主咀嚼】自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;【自:从。

西山:在永州城西,自朝阳岩起,至黄茅岭北,长亘数里,都属西山。

径:一直。

北:名词作动词,向北走。

逾:越过。

而:连词,表顺接,不译。

下:名词作动词,往下走。

道:道路。

其:其中的。

西:名词作状语,向西。

寻:寻找。

得:得到,收获。

】其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠。

【少:通“稍”,稍微。

北:名词作动词,偏向北。

东:名词活用为动词,向东去。

不过:不超过。

土:土层。

断:断裂。

而:连词,表并列,可不译。

川:河流。

分:分开。

积石:堆积的石头。

当(dang):阻挡。

垠(yin):边,界。

】其上为睥睨、梁欐之形;其旁出堡坞,有若门焉。

【其:代词,指石山。

为:构成,形成。

睥睨(pì nì):城墙上的女墙。

梁欐(lì):栋梁。

形:形状。

出:凸出。

堡坞(wu):土堡。

若:好像。

《小石城山记》原文及【作品介绍】《小石城山记》“永州八记”中的最后一篇。

文章的前半段描写小石城山的奇异景色,后半段借景抒情,以佳胜之地被埋没不彰比喻自己徒有经邦济世之才却横遭斥逐,蛰居蛮荒,英雄无用武之地。

字里行间,隐隐含有对当时最高统治者昏瞆不明的强烈讥刺。

【原文】小石城山记自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠[1]。

其上为睥睨梁之形[2],其旁出堡坞,有若门焉。

窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

环之可上,望甚远。

无土壤而生嘉树美箭,益奇而坚,其疏数偃仰[3],类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣[4],及是愈以为诚有。

有怪其不为之于中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎[5],是固劳而无用,神者傥不宜如是。

则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。

”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。

”是二者余未信之。

——选自中华书局校点本《柳宗元集》【注释】[1]垠(yín银):边界。

[2]睥睨(pìnì避逆):城墙上的小墙,亦称女墙。

(lì丽):栋。

[3]数(cù醋):密。

[4]造物者:指创造万物的上帝。

[5]更(gēng耕):经历、经过。

伎:同“技”;技艺、长处。

【译文】从西山路口一直向北走,越过黄茅岭往下走,有两条路:一条向西,走过去寻找风景却毫无所得;另一条稍为偏北又折向东去,只走了四十丈,路就被一条河流截断了,有一座石山横挡在这条路的尽头。

石山顶部天然生成女墙和栋梁的形状,旁边又凸出一块好象堡垒,有一个洞象门。

从洞往里探望一片漆黑,丢一块小石子进去,咚地一下有水响声,那声音很宏亮,好久才消失。

石山可以盘绕着登到山顶,站在上面望得很远。

山上没有泥土却长着很好的树木和竹子,而且更显得形状奇特质地坚硬,竹木分布疏密有致、高低参差,好象是人工特意布置的。

教案:《小石城山记》

一、教学目标:

1.通过阅读《小石城山记》,了解小石城山的自然风景和历史文化;

2.培养学生的阅读理解能力和语言表达能力;

3.提高学生的观察、思维和表达能力;

4.培养学生的爱国主义情感。

二、教学重点:

1.理解记叙文的内容,抓住主要事件和关键词;

2.借助图片、视频等多媒体资料,帮助学生更好地理解文章。

三、教学难点:

1.理解文章中的词语和句子,提高语言表达能力;

2.培养学生的观察能力和思维能力,发展学生的想象力。

四、教学准备:

1.教学资料:《小石城山记》课文;

2.多媒体设备:投影仪、电脑;

3.图片和视频资料:小石城山的风景照片和历史文物图片。

五、教学过程:

第一步,导入新课

1.通过展示小石城山的美丽风景照片,引起学生的兴趣;

2.询问学生对小石城山的了解和想法,激发学生对这座山的探索和了解的欲望;

3.介绍课文《小石城山记》的背景和内容,告诉学生今天要学习关于小石城山的一篇文章。

第二步,阅读课文。

辞赋《小石城山记》原文及赏析《小石城山记》是唐代文学家柳宗元于唐宪宗元和元年(806年)被贬到永州担任司马后而作,是《永州八记》最后一篇。

下面一起来赏析下!【原文】石渠之事既穷,上由桥西北下土山之陰,民又桥焉。

其水之大,倍石渠三之一,亘石为底,达于两涯。

若床若堂,若陈筳席,若限阃奥。

水平布其上,流若织文,响若操琴。

揭跣而往,折竹扫陈叶,排腐木,可罗胡床十八九居之。

交络之流,触激之音,皆在床下;翠羽之水,龙鳞之石,均荫其上。

古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?得之日,与石渠同。

由渴而来者,先石渠,后石涧;由百家濑上而来者,先石涧,后石渠。

涧之可穷者,皆出石城村东南,其间可乐者数焉。

其上深山幽林逾峭险,道狭不可穷也。

【译文】从石渠的桥上向西北走,一去到土山的北坡,百姓又架了一座桥。

比石渠的水量大三倍。

巨大的石头作为水的底部,宽达到水的两岸。

石头有的像床,有的像桌子,有的像门堂的基石像筵席上摆满菜肴,有的像用门槛隔开的内外屋,水流像纺织物的花纹,水泉咚响声像是弹琴声,赤脚而往,折竹箭,扫陈叶,排腐木,清出一块可排十八九张交椅的空地。

交织的流水,指激撞的水声,皆在床下;像翠鸟羽毛般的树木,像鱼龙麟甲般的石块,都遮蔽在交椅之上。

古时候的人有谁曾在这里找到这种快乐的吗?以后的人,有谁能追随我的足迹来此吗?到石涧的日子,与石渠相同。

从袁家渴来的人,先到石渠后到石涧;从百家濑上山到这里的人,先到石涧后到石渠。

石涧的源头,在石城村的东南,路中间可以游览的地方还有好几个。

那上面的深山老林更加险峻,道路狭窄不能走到尽头。

【赏析】《小石城山记》也是“永州八记”之一。

小石城山位于永州城西北。

柳宗元以欣赏的目光描绘了小石城山的美好景致,同时借景抒情,慨叹美好的自然景物“不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎”,这些为景物鸣不平的语言,不正是为自己长期被贬荒远地区,不得施展政治才能而发出的愤激语吗?文章写景形象生动,有声有色,议论曲折有致,含不尽之意见于言外。

《小石城山记》原文及【作品介绍】《小石城山记》“永州八记”中的最后一篇。

文章的前半段描写小石城山的奇异景色,后半段借景抒情,以佳胜之地被埋没不彰比喻自己徒有经邦济世之才却横遭斥逐,蛰居蛮荒,英雄无用武之地。

字里行间,隐隐含有对当时最高统治者昏瞆不明的强烈讥刺。

【原文】小石城山记自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠[1]。

其上为睥睨梁之形[2],其旁出堡坞,有若门焉。

窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

环之可上,望甚远。

无土壤而生嘉树美箭,益奇而坚,其疏数偃仰[3],类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣[4],及是愈以为诚有。

有怪其不为之于中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎[5],是固劳而无用,神者傥不宜如是。

则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。

”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。

”是二者余未信之。

——选自中华书局校点本《柳宗元集》【注释】[1]垠(yín银):边界。

[2]睥睨(pì nì避逆):城墙上的小墙,亦称女墙。

(lì丽):栋。

[3]数(cù醋):密。

[4]造物者:指创造万物的上帝。

[5]更(gēng耕):经历、经过。

伎:同“技”;技艺、长处。

【译文】从西山路口一直向北走,越过黄茅岭往下走,有两条路:一条向西,走过去寻找风景却毫无所得;另一条稍为偏北又折向东去,只走了四十丈,路就被一条河流截断了,有一座石山横挡在这条路的尽头。

石山顶部天然生成女墙和栋梁的形状,旁边又凸出一块好象堡垒,有一个洞象门。

从洞往里探望一片漆黑,丢一块小石子进去,咚地一下有水响声,那声音很宏亮,好久才消失。

石山可以盘绕着登到山顶,站在上面望得很远。

山上没有泥土却长着很好的树木和竹子,而且更显得形状奇特质地坚硬,竹木分布疏密有致、高低参差,好象是人工特意布置的。

古诗小石城山记翻译赏析【小石城山记前言】《小石城山记》是唐代文学家柳宗元于唐宪宗元和元年(806年)被贬到永州担任司马后游行而作,是《永州八记》最后一篇。

作者先详细描绘了小石城山的形状、布局,突出其酷似石城。

赞叹山石树木的疏密仰伏,好像高明者有意设计、布置的,然后自然转入关于“造物主之有无”这一重大哲学命题的议论。

作者用欲擒先纵的笔法,批判了唯心主义的天命论,发泄了自己屈遭贬谪,横受压抑的不平。

【小石城山记原文】自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠。

其上为睥睨、梁欐之形,其旁出堡坞,有若门焉。

窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭,益奇而坚,其疏数偃仰,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣。

及是,愈以为诚有。

又怪其不为之中州,而列是夷狄,千百年不得一售其伎,是固劳而无用。

神者傥不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。

”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。

”是二者,余未信之。

【小石城山记注释】径北:一直往北。

逾:越过。

黄茅岭:在今湖南省零陵县城西面。

西出:路向西伸去。

少(hāo)北而东:稍向北又向东去。

少,通“稍”。

土断而川分:土路中断,出现分流的河水。

横当其垠(yín):横着挡在路的尽头。

睥睨(pì nì):城墙上如齿状的矮墙。

梁欐(ì):栋梁,这里指架支着的梁栋。

欐,栋,正梁。

堡坞(ù):小城堡,此处是指由山石天然形成的。

因此作者称其“小石城山”。

窥:注意,留心。

洞然:深深的样子。

激越:声音高亢清远。

已:停止。

环:绕道而行。

望甚远:“望之甚远”的意思。

箭:指竹子。

益:特别。

“其疏数”二句:意思是,那些嘉树美箭,疏密相宜,起伏有致,好像是聪明人精心设置的。

数(cù),密。

堰(yàn),倒伏。

《小石城山记》阅读答案《小石城山记》是唐代文学家柳宗元被贬到永州担任司马后游行而作,是《永州八记》最后一篇。

作者先详细描绘了小石城山的形状、布局,突出其酷似石城。

今天我们一起来赏析一下。

【原文】自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少①北而东,不过四十丈,土断②而川分,有积石横当其垠③。

其上为睥睨梁欐④之形;其旁出堡坞⑤,有若门焉,窥之正黑,投以小石,洞然⑥有水声,其响之激越⑦,良久乃已,环之可上,望甚远。

无土壤而生嘉树美箭⑧,益奇而坚,其疏数偃仰⑨,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者⑩之有无久矣,及是,愈以为诚有。

又怪其不为之中州⑾,而列是夷狄⑿,更千百年不得一售其伎⒀,是固⒁劳而无用,神者傥不宜如是⒂,则其果无乎?或曰:以慰夫贤而辱于此者。

或曰:其气之灵⒃,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。

是二者,余未信之。

(选自唐·柳宗元《柳河东集》第二十九卷《记》)【注释】①少:稍、略。

②土断:山势突然断落,形成峭壁。

③垠:边、岸。

④睥睨(pì nì):城上短墙,又称女墙;梁欐(lì),房屋的大梁。

⑤堡坞:像小城堡的石头。

⑥洞然:石子击水声。

⑦激越:声音响亮清脆。

⑧美箭:美竹。

⑨疏数(cù)偃仰:疏密起伏。

数(cù):密。

偃:仰卧,引申为倒下、卧倒。

仰:抬头。

⑩造物者:指天。

古人认为万物都是天创造的,故称天为“造物者”。

⑾中州:中原地区。

⑿夷狄:指偏远的永州。

⒀更千百年句:经历千百年而不能一献其优美景致而被人们所赏识、承认。

⒁固:真的。

⒂不宜如是:不应这样做,即徒劳的把小石城山安排在荒僻的永州。

⒃气之灵:地气的灵秀。

【译文】从西山道口一直往北,翻越黄茅岭往下走,有两条路:一条路向西伸展,沿这条路寻找风景,没有发现好的景;另一条稍稍向北又望东,走了不到四十丈的路程,只见地层断裂,河道分差,有一大堆积聚的山石形成的山冈横挡在路端。

文言文《小石城山记》原文及翻译《小石城山记》唐代:柳宗元自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠。

其上为睥睨、梁欐之形,其旁出堡坞,有若门焉。

窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭,益奇而坚,其疏数偃仰,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣。

及是,愈以为诚有。

又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。

神者傥不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。

”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。

”是二者,余未信之。

【翻译】从西山路口一直向北走,越过黄茅岭往下走,有两条路:一条向西走,沿着它走过去什么也得不到;另一条稍微偏北而后向东,走了不到四十丈,路就被一条河流截断了,有积石横挡在这条路的尽头。

石山顶部天然生成矮墙和栋梁的形状,旁边又凸出一块好像堡垒,有一个像门的洞。

从洞往里探望一片漆黑,丢一块小石子进去,咚地一下有水响声,那声音很洪亮,好久才消失。

石山可以盘绕着登到山顶,站在上面望得很远。

山上没有泥土却长着很好的树木和竹子,而且更显得形状奇特质地坚硬。

竹木分布疏密有致、高低参差,好像是有智慧的人特意布置的。

唉!我怀疑造物者的有无已很久了,到了这儿更以为造物者确实是有的。

但又奇怪他不把这小石城山安放到人烟辐辏的中原地区去,却把它摆在这荒僻遥远的蛮夷之地,即使经过千百年也没有一次可以显示自己奇异景色的机会,这简直是白耗力气而毫无用处,神灵的造物者似乎不会这样做的。

那么造物者果真没有的吧?有人说:“造物者之所以这样安排是用这佳胜景色来安慰那些被贬逐在此地的贤人的。

”也有人说:“这地方山川钟灵之气不孕育伟人,而唯独凝聚成这奇山胜景,所以楚地的南部少出人才而多产奇峰怪石。

”这二种说法,我都不信。

扩展阅读:柳宗元哲学思想柳宗元是一个政治革新的人,推崇“古文”运动。

《小石城山记》阅读答案(附翻译)小石城山记自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少①北而东,不过四十丈,土断②而川分,有积石横当其垠③。

其上为睥睨梁欐④之形;其旁出堡坞⑤,有若门焉,窥之正黑,投以小石,洞然⑥有水声,其响之激越⑦,良久乃已,环之可上,望甚远。

无土壤而生嘉树美箭⑧,益奇而坚,其疏数偃仰⑨,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者⑩之有无久矣,及是,愈以为诚有。

又怪其不为之中州⑾,而列是夷狄⑿,更千百年不得一售其伎⒀,是固⒁劳而无用,神者傥不宜如是⒂,则其果无乎?或曰:以慰夫贤而辱于此者。

或曰:其气之灵⒃,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。

是二者,余未信之。

(选自唐·柳宗元《柳河东集》第二十九卷《记》)【注释】①少:稍、略。

②土断:山势突然断落,形成峭壁。

③垠:边、岸。

④睥睨(pìnì):城上短墙,又称女墙;梁欐(lì),房屋的大梁。

⑤堡坞:像小城堡的石头。

⑥洞然:石子击水声。

⑦激越:声音响亮清脆。

⑧美箭:美竹。

⑨疏数(cù)偃仰:疏密起伏。

数(cù):密。

偃:仰卧,引申为倒下、卧倒。

仰:抬头。

⑩造物者:指天。

古人认为万物都是天创造的,故称天为“造物者”。

⑾中州:中原地区。

⑿夷狄:指偏远的永州。

⒀更千百年句:经历千百年而不能一献其优美景致而被人们所赏识、承认。

⒁固:真的。

⒂不宜如是:不应这样做,即徒劳的把小石城山安排在荒僻的永州。

⒃气之灵:地气的灵秀。

【译文】从西山道口一直往北,翻越黄茅岭往下走,有两条路:一条路向西伸展,沿这条路寻找风景,没有发现好的景;另一条稍稍向北又望东,走了不到四十丈的路程,只见地层断裂,河道分差,有一大堆积聚的山石形成的山冈横挡在路端。

积石上面,构成垛墙望楼的形状;它的旁边矗立着一座天然的堡垒,有一个像门一样的洞穴。

往里看去,一片漆黑,把一块小石头投进去,发出咚咚的回声,仿佛激荡的水声,那声音红亮回旋,过了很久才消逝。

《小石城山记》..

曾贵柳

教学目标:

1、借助注解,能翻译浅易文言文。

2、体会作者屡遭贬谪、怀才不遇而渴望改变的情怀。

3、学习本文物我相融的意境、象征手法和言志载道的风格。

教学重点:

1、唐宋山水游记散文的艺术特点。

2、象征手法的运用。

教学难点:

理解作者对“造物者之有无”的讨论。

教学过程:

(一)导入。

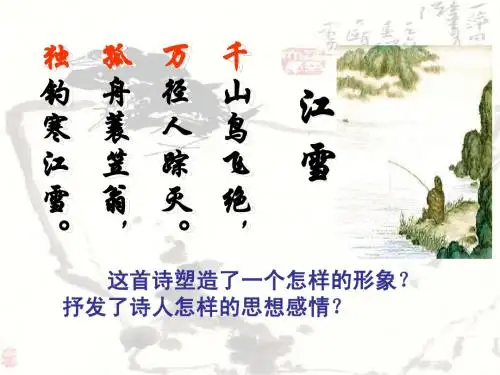

投影柳宗元的《江雪》诗。

问:这首诗塑造了一个怎样的形象?抒发了诗人怎样的思想感情?

师生讨论后明确:这首诗塑造了一个形体孤独寂寞、性格清高孤傲的老渔翁的形象。

老渔翁的形象是诗人自我形象的写照。

诗人借歌咏隐居在山水之间的渔翁,来寄托自己清高而孤傲的情感,抒发自己政治上失意的郁闷苦恼。

《江雪》诗正是柳宗元在永州写的。

在永州的十年,是柳宗元生平最为困厄,最为艰难,心情也最为孤独寂寞郁闷的十年,但正所谓“祸兮福所倚,福兮祸所伏”,这十年,却造就了一个古文大家的绝世风范,柳宗元的文学才华得到了强烈的激发,取得了整个一生中最光辉最杰出的成就。

“永州八记”就作于永州。

“永州八记”是我国古代山水游记名作。

依次包括《始得西山宴游记》、《钴姆潭记》、《钴姆潭西小丘记》、《至小丘西小石潭记》、《袁家渴记》、《石渠记》、《石涧记》、《小石城山记》等,这些作品把一山、一水、一石、一草、一木都摄入笔端。

作者那生花妙笔使这些无情之物变得有性有灵。

在中国古典文学的发展中,山水诗始于谢灵运,山水游记的散文应该说始于柳宗元。

(二)初读课文,整体感知。

(要读出语文味)

1、正音。

少北而东shāo睥睨pini堡坞wu疏数cu偃仰yǎn

更千百年不得一售其伎gēngji傥tǎng

2、概括大意,并指出:两段文字在表达方式上有何不同?

——第一段以写景为主,第二段以议论与抒情为主。

写景为议论抒情做铺垫,而议论抒情是对写景的点化。

这种描摹山水与抒情言志相结合的手法开创了唐宋游记散文即事入理、物我相融的风气,成为后代作家学习的典范。

从《岳阳楼记》到《醉翁亭记》,从《游褒禅山记》到《石钟山记》,都从柳宗元那里汲取了营养。

(三)再读课文,重点研讨。

1、研读第一段,完成下列问题:

①作者主要抓住小石城山的什么特点来写?试用一个字概括。

——奇

②小石城山之“奇”表现在哪些方面?(请在课本上找出并划下)。

③翻译下列句子:

a其上为睥睨、梁欐之形,其旁出堡坞,有若门焉。

b投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

c无土壤而生嘉树美箭。

d其疏数偃仰,类智者所施设也。

2、研读第二段,讨论下列问题:

①如何理解作者关于“造物者之有无”的讨论?

②第二段抒发了作者怎样的思想感情?

——抒发了自己怀才不遇的愤懑以及渴求摆脱现状以施展才能的心态。

③翻译下列句子:

a噫!吾疑造物者之有无久矣。

b又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是故劳而无用。

c神者傥不如是,则其果无乎?

d或曰:“以慰夫贤而辱于此者。

”

e是二者,余未信之。

(四)三读课文,合作探究。

1、分析本文的象征写法。

(即“物我相融”的具体表现)。

①小石城山被冷落象征着什么?(象征柳宗元遭贬不遇的处境)

②小石城山上的幽景奇石象征着什么?(象征柳宗元峻洁孤高的人格)作者借景抒情,借题发挥,“借石之瑰玮,以吐胸中之气”,抒发了自己怀才不遇的愤懑以及渴求摆脱现状以施展才能的心态。

2、解读“贬官文化”。

余秋雨先生曾经在《文化苦旅》中提到“贬官文化”一词。

“中国文化中极其夺目的一个部分可称之为‘贬官文化’。

随之而来,许多文化遗迹也就是贬官行迹。

贬官失了宠,摔了跤,孤零零的,悲剧意识也就爬上了心头;贬到了外头,这里走走,那里看看,只好与山水亲热。

这一来,文章有了,诗词也有了,而且往往写得不坏。

”如果柳宗元不是被贬到永州,就不会有“永州八记”的问世。

你能否再举一例,并谈谈你对“贬官文化”的看法。

(五)布置作业。

1、仿照本课的写法,以“树”为题,写一段“物我相融”的文字。

2、现代文阅读练习。

作者邮箱:yingjckong@

1]。