地震资料解释 第一章

- 格式:ppt

- 大小:2.59 MB

- 文档页数:45

第一章引言地震和刮风、下雨一样,是一种常见的自然现象。

全球每天发生50次左右的局部有感地震,几天有一次能使建筑物遭受破坏的地震。

全世界6亿多人生活在强震带上,20世纪约有200万人死于地震,随着人口密度的增大,预计21世纪将有1500万人死于地震。

我国是一个多地震的国家,地震活跃区的居民一般都有切身体验,甚至是出生入死的亲历险境。

20世纪以来,我国发生了800多次6级以上的地震,平均每年约8次;历史记载全球死亡超过20万人的地震有6次,其中在中国就有4次。

强烈的地震会直接或间接造成破坏。

然而任何事物都有两面性,地震虽然是一种自然灾害,但迄今为止,人们对地球内部的了解主要来自地震给我们带来的信息,因为地球的不可入性,我们不可能在地球内部进行直接的观测,其内部结构只能靠地震激发的地震波来研究,地震相当于一盏照亮地球内部的明灯。

它使我们发现了我们所居住的行星的许多性质。

地震学是关于地震的一门科学,其英语单词seismology是由希腊语seimos(地震)和logos(科学)两个词组成的。

地震学在地球物理和地球科学的更广阔领域里占有显著的位置。

它涉及了许多有趣的理论问题,包括分析弹性波在复杂介质里传播的问题,但它又可以作为一种工具被简单地用于对所感兴趣的不同区域进行探查。

应用范围从地下几千公里的地核的研究,到为寻找石油所进行的浅层地壳结构的勘测。

许多基本的物理过程没有超出牛顿定律(F=ma),但实际的震源和结构的复杂性使得必须做很复杂的数学处理和广泛使用高性能的计算机。

观测及仪器的改进促进了地震学的发展,数据的获取已经使我们在地震学理论及对地球结构的认识上都有了突破性进展。

地震学所提供的信息正广泛地改变不确定性的程度。

有些参数如经过地幔的压缩波的平均走时,可能百分百地得知。

而另一些参数如在地核里能量的耗损,我们的了解则是相当粗略的。

在过去50年里,对地球的平均的径向速度结构已有了相当好的了解。

现在,地震定位和地震辐射图像已经作为日常的测定工作,但对地震物理过程本身的许多重要方面,仍然没有搞清楚。

第一章 地震基本知识1.地震按其成因分为几种类型?按其震源深浅又分为哪几种类型?我国发生的地震大部分是浅源地震。

答:地震按其成因可分为:1.火山地震2.陷落地震3.诱发地震4.构造地震震源的深浅可分为:1.源地震—震源深度小于60km ,85% 2.中源地震—震源深度60~300km ,12% 3.深源地震—震源深度大于300km ,3% 2.几个概念:震中、震源深度、震中距、震源距答:1.震中:震源在地面上的投影点 2.震源深度:从震中到震源的垂直距离 3.震中距:建筑物与震中的距离 4.震源距:建筑物与震源的距离 3.什么是地震震级?什么是地震烈度?两者有何关联? 答:1.地震震级:一次地震释放能量大小的度量2.地震烈度:地震对地表及工程结构影响的强弱程度3.两者关联:a.地震震级与地震烈度是完全不同的两个概念。

b.从震中往外,烈度逐渐衰减。

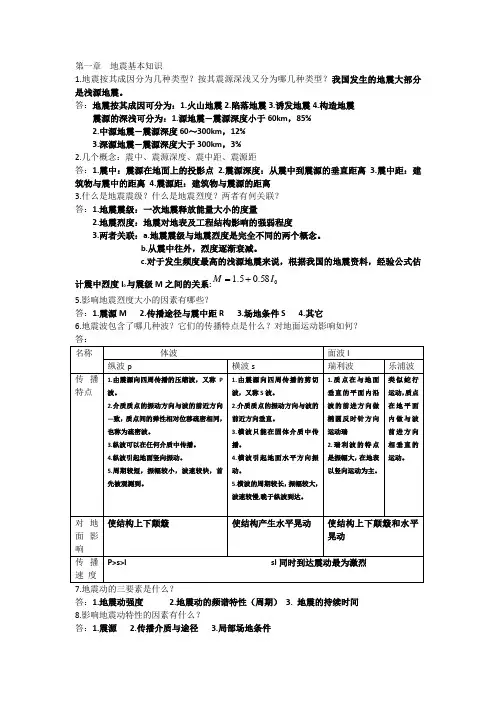

c.对于发生频度最高的浅源地震来说,根据我国的地震资料,经验公式估计震中烈度I 0与震级M 之间的关系:58.05.1I M +=5.影响地震烈度大小的因素有哪些?答:1.震源M 2.传播途径与震中距R 3.场地条件S 4.其它6.地震波包含了哪几种波?它们的传播特点是什么?对地面运动影响如何?7.地震动的三要素是什么?答:1.地震动强度 2.地震动的频谱特性(周期) 3. 地震的持续时间 8.影响地震动特性的因素有什么?答:1.震源 2.传播介质与途径 3.局部场地条件9.世界的主要地震分布带。

答:1.环太平洋地震带2.欧亚地震带10.我国的主要地震分布带。

答:在这6个区域:1.台湾及附近海域2.东南沿海地带(福建、广东、浙江、江苏)3.华北地区(沿着太行山两侧经京津到冀东延伸到辽西)4.新疆的天山地区5.西藏喜马拉雅区主要(一直延伸到云南横断山)6.南北地震带(银川-兰州-成都-昆明)我国地震活动的基本特征:1.频次高、强度大2.起伏式发展强烈地震的发生具有偶然性、突发性。

《地震勘探原理与解释》复习要点第一章绪论(不作为考试内容)第二章地震波运动学理论§2.1 几何地震学基本概念1、掌握基本概念,如地震子波、波面、射线、振动图、波剖面、视速度、视波长、全反射、雷克子波。

2、掌握基本原理,如反射定律、透射定律、Snell定律、惠更斯原理、费马原理等。

3、地震波的分类。

§2.2 常速单界面的反射波特征及时距关系1、基本概念:时距曲线、时距曲面、时间场、自激自收、共激发点、偏移距、初至时间、纵测线、同相轴、正常时差、倾角时差、动校正等。

2、基本原理:虚震源原理、讨论时距曲线的实际意义、直达波时距曲线及方程、反射波时距曲线及方程、反射波时距曲线的主要特点。

§2.3 变速多界面的反射波特征及时距关系1、基本概念:均匀介质、层状介质、连续介质、参数方程、平均速度、射线方程、等时线方程、回折波、最大穿透深度等。

2、基本原理:水平层状介质和连续介质情况下讨论反射波时距曲线的基本思路;水平层状介质和连续介质情况下反射波时距曲线的主要特点。

§2.4 地震折射波运动学1、基本概念:折射波盲区、初至波、续至波、交叉时、信噪比等。

2、基本原理:产生折射波的条件;利用折射波法研究地下地层起伏的基本依据;折射波与反射波的主要差异。

3、分析理解:单界面(水平和倾斜)直达波、反射波与折射波时距曲线之间的关系;三层介质情况下折射波的时距曲线及其特点;折射波法在地震勘探中的应用。

§2.5 地震波动力学理论及应用本节不作为考试内容。

第三章地震资料采集方法与技术§3.1 野外工作概述1、掌握基本概念:低(降)速带、频散、群速度、相速度、多次波、虚反射、鸣震、交混回响。

2、掌握基本内容:试验工作内容、生产工作过程、激发条件、接收条件、调查干扰波的方法、干扰波的类型、各种干扰波的主要特点、面波特点、压制面波的方法、海上地震勘探的特点与特殊性、海上特殊干扰波、海上震源等。

第一章 地震勘探的理论基础1、各向同性介质:弹性与空间方向无明确关系的介质称各向同性介质,否则是各向异性介质。

2、泊松比σ:弹性体受力纵向伸长(缩短)与横向收缩(膨胀)的比值。

L L d d //∆∆=σ3、对于大多数沉积岩石,σ=0.25,∴V P =1.73V S 。

4、瑞雷面波(R 波)特点:(1) 波的能量分布在地表附近的介质中并随深度迅速衰减。

(2) 质点振动方向分上、下、坐、右,合成的振幅轨迹是椭圆(逆时针方向),长轴垂直地面,长短轴比值是2/3。

(3) 当σ=0.25时,V R = 0.92V S =0.54V P ,速度低、频率低(10~30Hz),波形宽。

(4) 有频散(波散)现象,不同频率的成分传播速度(相速度)不同,即群速度不等于相速度。

5、拉夫面波(L 波) 特点:能量沿地震界面分布,振动方向与传播方向垂直,振动平面平行界面,即为SH 波,由于水平振动,检波器接收不到。

6、地震波的特征:运动学特征——研究波在地层中传播的空间位置与传播时间的关系。

动力学特征——研究波在地层中传播的能量(振幅)变化和波形特征(频谱)。

7、惠更斯原理(1690)也叫波前原理,说明波向前传播的规律。

在弹性介质中,任意时刻波前面上的每一点,都可看作是一个新的波源(子波)而产生二次扰动,新波前的位置可认为是该时刻各子波波前的包络。

惠更斯原理只给出了波传播的空间位置,而不能给出波传播的物理状态。

菲涅尔(1814)对惠更斯原理进行了补充:波在传播时,任意点处的振动,相当于上一时刻波前面上全部新震源产生的子波在该点处相互干涉的合成波。

8、视速度定理地震波的传播是沿射线方向进行的,而观测地震波是沿测线方向进行的,其方向和射线方向不一致。

波前沿测线传播的速度不是真速度V ,而是视速度*V 。

αsin //=∆∆=∆∆∆∆=*xs t x t s V V βαcos sin V V V ==* 式中 α——射线与地面法线的夹角,称入射角;β——波前与地面法线的夹角,称出射角。

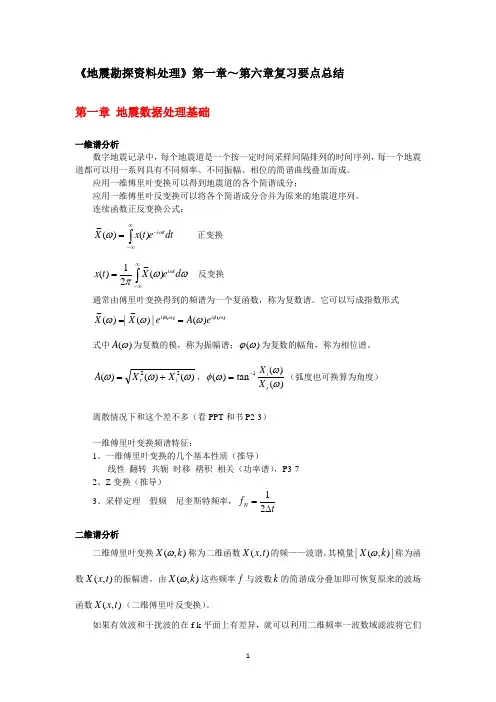

《地震勘探资料处理》第一章~第六章复习要点总结第一章 地震数据处理基础一维谱分析数字地震记录中,每个地震道是一个按一定时间采样间隔排列的时间序列,每一个地震道都可以用一系列具有不同频率、不同振幅、相位的简谐曲线叠加而成。

应用一维傅里叶变换可以得到地震道的各个简谐成分;应用一维傅里叶反变换可以将各个简谐成分合并为原来的地震道序列。

连续函数正反变换公式:dt et x X t i ωω-∞∞-⎰=)()(~ 正变换 ωωπωd e X t x t i ⎰∞∞-=)(~21)( 反变换 通常由傅里叶变换得到的频谱为一个复函数,称为复数谱。

它可以写成指数形式 )()()(|)(~|)(~ωφωφωωωi i e A e X X ==式中)(ωA 为复数的模,称为振幅谱;)(ωϕ为复数的幅角,称为相位谱。

)()()(22ωωωi r X X A +=,)()(tan )(1ωωωφr i X X -=(弧度也可换算为角度)离散情况下和这个差不多(看PPT 和书P2-3)一维傅里叶变换频谱特征:1、一维傅里叶变换的几个基本性质(推导)线性 翻转 共轭 时移 褶积 相关(功率谱),P3-72、Z 变换(推导)3、采样定理 假频 尼奎斯特频率,tf N ∆=21二维谱分析二维傅里叶变换),(k X ω称为二维函数),(t x X 的频——波谱。

其模量|),(|k X ω称为函数),(t x X 的振幅谱。

由),(k X ω这些频率f 与波数k 的简谐成分叠加即可恢复原来的波场函数),(t x X (二维傅里叶反变换)。

如果有效波和干扰波的在f-k 平面上有差异,就可以利用二维频率一波数域滤波将它们分开,达到压制干扰波,提高性噪比的目的。

二维频谱产生空间假频的原因数字滤波在地震勘探中,用数字仪器记录地震波时,为了保持更多的波的特征,通常利用宽频带进行记录,因此在宽频带范围内记录了各种反射波的同时,也记录了各种干扰波。

本章学习内容:1、地震是如何发生的2、什么是震级3、震前有哪些预兆4、地震的破坏力5、中国是发生地震较多的国家一、地震是如何发生的地球的表面是一层岩石薄壳,叫做地壳。

地壳不断受到来自地球内部的压力,当压力达到足够大时,会使地壳中的岩层发生倾斜、弯曲,甚至断裂,把长期积累的能量急剧释放出来,以地震波的形式向四面八方传播出去,引起大地的强烈震动,就形成了地震。

绝大多数地震都是由这种原因引起的。

有时火山喷发、岩洞崩塌、大陨石冲击地面等特殊情况,以及工业爆破、地下核爆炸等人类活动也会引发地震。

地震波发源的地方,叫做震源,一般震源离地面越近,破坏性越大。

二、什么是震级震级表示地震本身的大小和等级,它与震源释放的能量有关,能量越大,震级就越高。

震级是通过地震仪器记录后计算出来的,目前国际能用的震级标准是里氏震级表,共分为9个等级,每相差1级,能量相差30倍。

震级相同的地震,造成的破坏不一定相同,一般震源越浅,破坏性越强。

汶川大地震就是震源较浅的地震。

弱震M <3基本没有感觉有感地震 3≤M≤4.5 大部分人有感觉,门窗颤动作响,水缸里的水会溢出中强震 4.5<M <6 墙壁开裂,建筑物中等破坏 强震 M ≥6人无法站立,房屋倒塌,山崩地裂三、震前有哪些预兆大地震来临前,如果留意身边自然环境和事物的变化,就会发现很多异常现象,这可能就是地震的前兆。

比如:出现暴雨、大旱、大涝、大雪。

地下水位突然升高或降低,井水干枯、发浑、发响或变色变味。

动物行为反常,出现骡马逃跑、狗咬主人、兔子发疯、鱼群自动浮出水面等现象。

大地震来临时,还会出现地声和地光。

地声就是地下传出强烈而怪异的声音,有的像雷鸣炮响、飞机或大货车经过,有的像刮大风等。

地光是自地面上升起各色各样的光亮,颜色有红、白或其他混合色,常见的形状有带状、球状、柱状或弥漫的形态。

多在震前几小时或几分钟出现,一般持续几秒钟。

比如1975年辽宁海城7.3级地震前夕,很多地方出现白色地光,还有人被地光烧伤。

第一章:抗震设计原则1.构造地震:由于地壳构造运动使深部岩石的应变超过容许值,岩层发生断裂、错动而引起的地面振动。

2.震源:地壳深处发生岩层断裂、错动的地方。

震源深度:震源至地面的距离。

<60km,浅源地震;60~300km,中源地;>300km,深源。

我国绝大部分为浅源地震,一般5~40km。

震中:震源正上方的地面。

震中区:震中邻近地区。

震中距:地面上某点至震中的距离3.地震波:地震发生时,变形能以波的形式从震源向四周传播。

8.纵波(压缩波,又称P波) :振动方向与波的传播方向一致。

周期短,振幅小,波速快,一般200~1400m/s,纵波引起地面垂直方向的振动。

9.横波(剪切波,又称S波) :振动方向与波的传播方向垂直。

周期长,振幅大,波速慢,一般100~800m/s。

横波引起地面水平方向的振动。

8.震级:衡量一次地震释放能量大小的等级(M)。

M=lgA 震级增加一级,振幅(amplitude)增加10倍,释放的能量增加32倍。

一般来说,M<2的地震,人们感觉不到,称为微震;M=2~4的地震称为有感地震;M>5的地震,对建筑物就要引起不同程度的破坏,统称为破坏性地震;M>7的地震称为强烈地震或大地震;M>8的地震称为特大地震。

9.地震烈度:地震时在一定地点引起的地面震动及其影响的强弱程度10.地震基本烈度:一个地区的基本烈度是指该地区在今后50年期限内,在一般场地条件下可能遭遇超越概率为10%的地震烈度。

11. 建筑抗震设防分类(使用功能的重要性和地震灾害后果的严重性)甲类建筑(特殊设防类):属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑。

乙类建筑(重点设防类):属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑。

丙类建筑(标准设防类):属于甲、乙、丁类建筑以外的一般建筑。

丁类建筑(适度设防类):属于抗震次要建筑。

12. 抗震设防烈度:是指按国家规定的权限作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

第一章地震与抗震的一般知识本章重点关键词——震级、烈度(多遇烈度、基本烈度、罕遇烈度)、设防类别、设防目标、概念设计掌握以上关键词的定义;了解地震成因、地震波;了解设计基本地震加速度、设计地震分组;了解震害规律:烈度相同,震中距大的对自振周期大的高柔结构的破坏比震中距小的影大;相反,震中距小的对自振周期小的刚性大的结构破坏比震中距大的影响大。

一、名词解释(1)地震波:地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量;(2) 地震震级:表示地震本身大小的尺度,是按一次地震本身强弱程度而定的等级;(3)地震烈度:表示地震时一定地点地面振动强弱程度;(4)基本烈度:在设计基准期(我国取50年)内在一般场地条件下,可能遭遇超越概率(10%)的地震烈度。

(5)设防烈度:按国家规定权限批准的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

(6)震中:震源正上方在地表的投影(7)震中距:地面某处至震中的水平距离;(8)震源:发生地震的地方;(9)概念设计:是指在进行结构设计时,首先着眼于结构的整体地震反应,灵活运用抗震设计准则,合理选择结构方案等。

(10)非结构部件:指在结构分析中不考虑承受重力荷载以及风、地震等侧向力的部件二、填空题1.地震按其成因可划分为(构造地震)、(火山地震)、(塌陷地震)和(诱发地震)四种类型。

2..地震按震源深浅不同可分为(浅源地震)、(中源地震)、(深源地震)。

3.地震波可分为(体波)和(面波),造成建筑物和地表的破坏主要以(面波)为主。

4.地壳深处释放能量的地方称为( 震源)。

5.一次地震能量大小称为( 震级),地震对各地影响的强度称( 烈度)。

6.地震强度通常用(震级)和(烈度)等反映。

7.一般来说,离震中愈近,地震影响愈(大),地震烈度愈(高)。

8.建筑的设计特征周期应根据其所在地的(设计地震分组)和(场地类别)来确定。

9.设计地震分组共分(三)组,用以体现(震级)和(震中距)的影响。