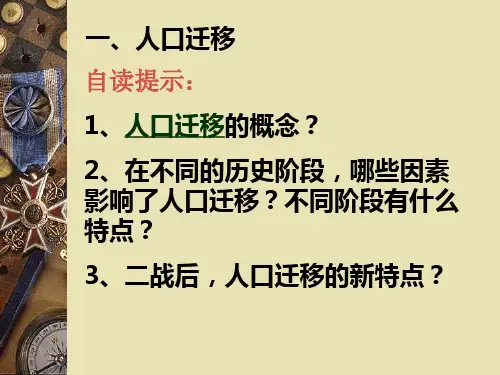

人口迁移与人口流动

- 格式:ppt

- 大小:12.41 MB

- 文档页数:50

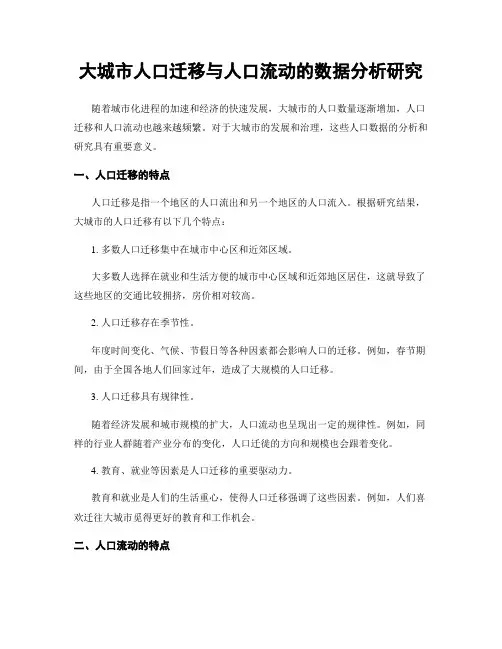

大城市人口迁移与人口流动的数据分析研究随着城市化进程的加速和经济的快速发展,大城市的人口数量逐渐增加,人口迁移和人口流动也越来越频繁。

对于大城市的发展和治理,这些人口数据的分析和研究具有重要意义。

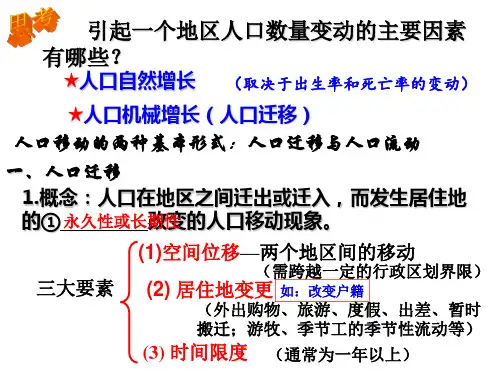

一、人口迁移的特点人口迁移是指一个地区的人口流出和另一个地区的人口流入。

根据研究结果,大城市的人口迁移有以下几个特点:1. 多数人口迁移集中在城市中心区和近郊区域。

大多数人选择在就业和生活方便的城市中心区域和近郊地区居住,这就导致了这些地区的交通比较拥挤,房价相对较高。

2. 人口迁移存在季节性。

年度时间变化、气候、节假日等各种因素都会影响人口的迁移。

例如,春节期间,由于全国各地人们回家过年,造成了大规模的人口迁移。

3. 人口迁移具有规律性。

随着经济发展和城市规模的扩大,人口流动也呈现出一定的规律性。

例如,同样的行业人群随着产业分布的变化,人口迁徙的方向和规模也会跟着变化。

4. 教育、就业等因素是人口迁移的重要驱动力。

教育和就业是人们的生活重心,使得人口迁移强调了这些因素。

例如,人们喜欢迁往大城市觅得更好的教育和工作机会。

二、人口流动的特点人口流动是指人们在一段时间内频繁地从一个地方到另一个地方。

这种迁移是有目的性的,即为了改善生活、工作等原因。

在城市化中,人口流动已经成为一项重要的现象,其特点如下:1. 人口流动呈现分散化趋势。

现代社会的发展和交通运输的完善使得人们可以更加方便地迁徙。

随之而来的是人口流动的需求也呈现出分散化的趋势,也就是说把人口均匀地分布在城市的各个地方。

2. 人口流动存在城区内外方向性区别。

城区内外的人口流动方向也并不是一样的。

城区内人口流动多为短途的,比如说上下班、购物、看电影等;而迁往城外的人口流动则多涉及到生活、工作等更加长期的问题。

3. 手机定位技术可以有效解决人口流动问题。

现如今的手机技术可以通过APP软件实时记录人们所在的位置,这可以有效帮助政府部门更好地制定公共服务和交通安排。

人口迁移与人口流动随着全球化进程的不断深入,人口迁移与人口流动成为了一个全球性的热门话题。

人口迁移指的是人们从一个地区或国家迁移到另一个地区或国家,而人口流动则是相对较短期的人口迁移。

人口迁移和人口流动对社会、经济、文化和环境等方面都产生了深远影响。

一、人口迁移的原因人口迁移有多种原因,包括经济、教育、就业和社会等方面因素。

经济原因是人们迁移的主要驱动力之一。

当某个地区的经济条件好于其他地区时,人们倾向于迁移到经济更发达的地区,以谋求更好的就业机会和生活条件。

教育也是人口迁移的重要原因之一。

人们迁移到教育资源更丰富的地方,以接受更好的教育和培训。

此外,为了逃离战争、追求社会稳定和寻求政治自由等原因,人们也会选择迁移。

二、人口迁移的影响人口迁移对源地和目的地都产生了深远的影响。

对于源地来说,人口迁移可能导致人口减少和老龄化问题,进而影响经济发展和社会稳定。

同时,源地的人们也会面临社会连结断裂和文化传承的问题。

对于目的地来说,人口迁移可以带来就业机会增加、人力资源丰富等好处。

然而,大规模的人口迁移也可能给目的地带来社会融合和资源分配等方面的挑战。

三、人口流动的形式人口流动有多种不同的形式。

首先是城市化导致的农村到城市的人口流动。

城市提供了更多的机会和资源,吸引了大量农民工进城务工或定居。

其次是国际间的人口流动,即跨国人口迁移。

全球化的影响使得人们可以更容易地穿越国境线,寻求更好的生活条件和就业机会。

最后是内部人口流动,即在国家内部的人口迁移。

通常情况下,人们从经济不发达或灾区迁移到经济更发达和相对稳定的地区。

四、应对人口迁移的挑战人口迁移和人口流动给政府和相关组织提出了许多挑战。

首先是社会融合和文化适应问题。

来自不同地区和背景的人们聚集在一起,可能面临语言、宗教、习俗等方面的差异。

政府和社会需要采取措施来促进社会融合和文化适应。

其次是就业和社会保障问题。

人口迁移可能导致劳动力市场的不平衡,同时也增加了社会保障的压力。

人口流动与人口迁移的区别民工流动是高中地理(下册)第十章“人口与城市”第二节“人口的迁移”中的最后一个内容。

由于民工流动在“人口的迁移”一节中讲述,许多老师和学生认为民工流动是我国人口迁移的新形式。

实际上,民工流动不属于人口迁移,应属于人口流动。

在人文地理学中,人口流动和人口迁移是不同的两个概念。

人口流动一般指离家外出工作、读书、旅游、探亲和从军一段时间,未改变定居地的人口移动。

人口流动分为周期流动和往返流动。

周期流动,是指定期外出旅行后在新地点居住一定长的时间后返回居住地,又称季节流动。

如我国一些地区农民农闲时外出做临时工,农忙季节或春节前返回乡村;山区牧民在夏季把畜群放牧到草山草地,冬季带着畜群回山谷里越冬;大学生外出读书、旅游者外出旅游都可看作人口周期流动。

往返流动是指往返于工作场所和居住地点的人口流动,外出时间一般不超过一昼夜,又称每日流动。

如农民白天到田地里耕作,夜间回到村庄;渔民到海上捕鱼一天或几天,再回到渔港等等;更主要的是指居住在郊区的居民每天到市区里的工作地点上班。

例如1970年调查东京市中心地区夜间人口为42.3万,白天人口可达219.1万,说明有176.8万人口每日往返于市中心和郊区,作钟摆式的往返流动。

纽约、伦敦、巴黎、墨西哥城一些大都市也都有这种现象。

与此相反,另一种往返流动是工作者居住在市区,每天到位于郊区的工作场所去上班。

例如上海市在其卫星城兴建或迁去一些工厂,使得居住在市区的工作人员每天去郊区上班。

人口迁移一定时期内人口在地区之间永久或半永久的居住地的变动。

人口迁移的形式为移民。

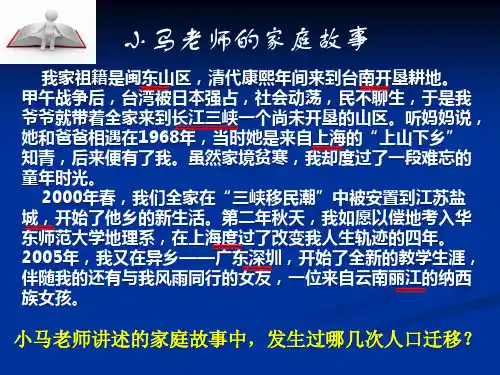

人口迁移有多种类型:从人口迁移的时间划分,有古代移民和现代移民。

如我国三峡地区的人口迁移就属于现代移民;从人口迁移的动力分,有自愿移民和强迫性移民。

如我国古代的充军,非洲黑人被贩买到美洲都属于强迫性移民;从人口迁移的范围划分,有国内人口迁移和国际人口迁移。

这一分类方法课本上介绍较详细,不再赘迷。

⼈⼝流动与⼈⼝迁移的区别⼈⼝流动与⼈⼝迁移的区别民⼯流动是⾼中地理(下册)第⼗章“⼈⼝与城市”第⼆节“⼈⼝的迁移”中的最后⼀个内容。

由于民⼯流动在“⼈⼝的迁移”⼀节中讲述,许多⽼师和学⽣认为民⼯流动是我国⼈⼝迁移的新形式。

实际上,民⼯流动不属于⼈⼝迁移,应属于⼈⼝流动。

在⼈⽂地理学中,⼈⼝流动和⼈⼝迁移是不同的两个概念。

⼈⼝流动⼀般指离家外出⼯作、读书、旅游、探亲和从军⼀段时间,未改变定居地的⼈⼝移动。

⼈⼝流动分为周期流动和往返流动。

周期流动,是指定期外出旅⾏后在新地点居住⼀定长的时间后返回居住地,⼜称季节流动。

如我国⼀些地区农民农闲时外出做临时⼯,农忙季节或春节前返回乡村;⼭区牧民在夏季把畜群放牧到草⼭草地,冬季带着畜群回⼭⾕⾥越冬;⼤学⽣外出读书、旅游者外出旅游都可看作⼈⼝周期流动。

往返流动是指往返于⼯作场所和居住地点的⼈⼝流动,外出时间⼀般不超过⼀昼夜,⼜称每⽇流动。

如农民⽩天到⽥地⾥耕作,夜间回到村庄;渔民到海上捕鱼⼀天或⼏天,再回到渔港等等;更主要的是指居住在郊区的居民每天到市区⾥的⼯作地点上班。

例如1970年调查东京市中⼼地区夜间⼈⼝为42.3万,⽩天⼈⼝可达219.1万,说明有176.8万⼈⼝每⽇往返于市中⼼和郊区,作钟摆式的往返流动。

纽约、伦敦、巴黎、墨西哥城⼀些⼤都市也都有这种现象。

与此相反,另⼀种往返流动是⼯作者居住在市区,每天到位于郊区的⼯作场所去上班。

例如上海市在其卫星城兴建或迁去⼀些⼯⼚,使得居住在市区的⼯作⼈员每天去郊区上班。

⼈⼝迁移⼀定时期内⼈⼝在地区之间永久或半永久的居住地的变动。

⼈⼝迁移的形式为移民。

⼈⼝迁移有多种类型:从⼈⼝迁移的时间划分,有古代移民和现代移民。

如我国三峡地区的⼈⼝迁移就属于现代移民;从⼈⼝迁移的动⼒分,有⾃愿移民和强迫性移民。

如我国古代的充军,⾮洲⿊⼈被贩买到美洲都属于强迫性移民;从⼈⼝迁移的范围划分,有国内⼈⼝迁移和国际⼈⼝迁移。

这⼀分类⽅法课本上介绍较详细,不再赘迷。

人口的迁移与流动人口的迁移与流动是人类社会发展的重要现象之一。

人口的流动涉及到社会、经济、政治等多方面的因素。

在人口的流动中,有迁移、迁徙、流浪等不同方式。

本文将就人口的迁移与流动这一话题进行探讨。

人口的迁移原因人口的迁移主要是由于一些社会、经济和政治的原因所导致的。

以下是一些常见的人口迁移的原因:就业与工作许多人移居或迁移到其他地方是因为工作或就业机会。

某些地区的工作机会不太好,而其他地区的工作机会则较好。

因此,许多人将搬迁到这些地方以寻求更好的机会。

生活方式与环境某些人可能因为对其他地区的环境、文化或气候更加接近,而选择离开他们目前所处的地区。

通过迁移到新的地方,这些人可以获得更适合自己生活方式的环境和气候条件。

家庭或个人因素某些人可能因为家庭或个人因素而迁移。

例如,某些人可能因为家庭成员更倾向于生活在不同的地区,或者个人想要获得更高的教育或健康护理资源而搬迁到其他地方。

人口的迁移对社会的影响人口的迁移对社会和经济都有重要影响。

以下是一些可能影响的方面:人口结构的变化人口流动会导致不同的地区和社区的年龄结构、性别比例和家庭结构发生变化。

例如,当一个地区的年轻人和有能力的劳动力小于老年人和已退休的人数时,这个地区的社会和经济下滑可能会发生。

经济和就业状况重要的是要注意到,当大量人口从一个地区迁移到另一个地区时,这种迁移可能会在经济和就业状态上产生显著影响。

例如,当一个地区的人口流失很多时,这个地区的经济和就业可能随之衰退,而当另一个地区的人口增加时,那儿的社会和经济可能会获得提升。

文化和社会变化人口迁移有时会在文化和社会方面带来变化。

当许多不同文化背景的人口聚集在一个地区时,这种多样性可能会导致语言、价值观和行为方式的多样性。

这种多样性既是一种优势,也是一种挑战,需要我们适应。

环境与资源人口的迁移和流动可能会对环境和资源的使用和消耗产生影响。

随着不断增长的人口,对水资源、自然资源和其他环境影响的需求和影响也会增加。

人口迁移和人口流动人口迁移和人口流动是指人们从一个区域向另一个区域移动的现象。

这些移动可以是暂时性的,也可以是长期的。

人口迁移和人口流动对社会和经济发展产生了深远的影响,了解这些影响是非常重要的。

人口流动的原因人口流动的原因很多,包括经济、政治、社会和文化等方面。

下面是一些可能的原因:就业机会因为就业机会的差异,人们可能会在不同的城市或地区寻找更好的工作机会。

同时,一些地区可能比其他地区更适合特定类型的工作。

教育和培训为了获得更好的教育或职业培训,人们可能会移动到不同的地区。

家庭关系人们有时也会因为家庭关系而搬家。

例如,出于工作或家庭原因,人们可能需要移动到离亲人更近的地方。

环境和气候气候或环境问题也可能成为人们选择迁移的原因。

例如,自然灾害或气候变化可能会影响人们定居的地方。

人口流动的影响人口迁移和流动对社会和经济的影响非常大。

下面是一些可能的影响:社会影响人口流动对社会关系和文化传承产生深远影响。

例如,当不同的文化和价值观在一起时,会出现各种文化和种族的冲突。

此外,流动性可能会导致家庭破裂和亲人之间的疏离。

经济影响人口流动对经济也有很大的影响。

当人口流动越多时,城市的经济活动会变得更加活跃。

同时,人口流动也可能会导致一些地区的人口不断减少,这可能会影响那些地区的社会和经济发展。

城市化和人口流动随着人们更多地靠近城市,城市化现象越来越普遍。

城市化对周围地区的人口流动产生了非常重要的影响。

城市化的影响城市化通常会导致许多就业机会,并吸引更多的人口迁移到那里。

这种现象对经济发展非常有利。

然而,城市化也会带来其他问题,如交通拥堵、环境污染和资源消耗。

人口流动对城市化的影响人口流动通常会随着城市化而增加。

当人们移动到城市,他们需要居住、工作和消费等。

这些需要会对城市的资源和基础设施产生影响。

此外,大量的人口流动还可能改变城市的文化和社会结构等。

人口迁移和人口流动是人类社会中普遍存在的现象。

了解人口流动对社会和经济的影响非常重要。

人口流动与人口迁移人口流动与人口迁移是当代社会不可忽视的重要现象,它们对于社会、经济和文化产生了深远的影响。

本文将探讨人口流动与人口迁移的原因、影响以及应对措施,旨在深化对这一问题的理解。

一、人口流动的原因1.经济机会:人们追求更好的经济机会是人口流动的主要原因之一。

在经济发展不平衡的地区,人们会流动到经济发达地区寻找更好的就业和生活条件。

2.教育需求:教育资源的不均衡分布也会导致人口流动。

家长为了给子女更好的教育机会,会选择将他们送往教育资源更丰富的地方,从而引发人口流动。

3.自然灾害:自然灾害的发生,如地震、洪水等,常常迫使人们离开原居住地寻找更安全的地方。

这种自然灾害引发的人口流动被称为“灾难流动”。

二、人口迁移的分类根据不同的流动目的和方式,人口迁移可以分为内部迁移和国际迁移两种。

1.内部迁移:内部迁移是指人口在一个国家或地区内的流动。

内部迁移常见于城市与农村之间、发达省份与欠发达省份之间的人口流动。

2.国际迁移:国际迁移是指人口跨越国界的流动,通常包括移民和难民。

移民是自愿离开原居住国,在其他国家定居的人群,而难民是因为战争、政治迫害等原因不得不离开原国家的人群。

三、人口流动与社会经济影响1.社会多元化:人口流动带来了不同地区和文化背景的人们相互交流和融合,使社会变得多元化。

多元化的社会能够促进文化的交流和创新,并增强社会整体的包容性。

2.经济发展:人口流动提供了劳动力资源流动的渠道,促进了经济的发展。

移民和务工人员的到来,可以填补劳动力短缺的空缺,推动社会的发展和繁荣。

3.社会压力:人口流动也会带来一定的社会压力。

大规模的人口流入可能导致城市资源紧张、社会秩序紊乱等问题。

如何平衡人口流动带来的压力,是一个需要认真思考和解决的问题。

四、应对人口流动的措施1.制定政策:政府应制定相应的人口流动政策,引导和管理人口流动,促进资源的合理配置和区域协调发展。

政策的制定应基于对人口流动规律的深入研究和了解。