小儿消化系统解剖生理特点

- 格式:pptx

- 大小:969.41 KB

- 文档页数:18

小儿消化系统解剖生理特点小儿消化系统是指婴幼儿和儿童的消化系统,包括口腔、食道、胃、小肠、大肠和肛门等器官。

与成人相比,小儿消化系统具有一些特点,下面将从解剖结构、生理功能和生理调节三个方面进行详细描述。

一、解剖结构特点1. 口腔:小儿口腔较小,牙齿尚未完全发育,唾液分泌相对较少。

此外,婴幼儿的口腔有乳牙期和恒牙期的转换,因此口腔的结构和牙齿的数量会发生改变。

2. 食道:婴幼儿的食道较短且较窄,食物通过食道的速度较快。

此外,食道的括约肌功能尚未完全发育,食物容易反流,导致婴儿出现吐奶现象。

3. 胃:婴幼儿的胃相对较小,容积较小。

胃酸分泌较少,胃内酸度较低,对蛋白质的消化能力较弱。

此外,胃壁的黏膜层较薄,容易受到刺激而引起胃炎等胃病。

4. 小肠:婴幼儿的小肠较长,约占整个消化道长度的3/5。

此外,小肠绒毛发育不完全,消化酶的分泌和吸收功能尚未完全发育,因此对脂肪和蛋白质的消化和吸收能力较差。

5. 大肠:婴幼儿的大肠相对较短,肠腔较窄,直肠括约肌功能尚未完全发育,容易导致便秘和排便困难。

二、生理功能特点1. 食物消化:婴幼儿的消化功能尚未完全发育,消化酶的分泌较少,消化能力较弱。

尤其是对脂肪和蛋白质的消化能力较差,消化吸收率较低。

因此,婴幼儿需要依靠母乳或配方奶来提供充足的营养。

2. 营养吸收:婴幼儿的小肠绒毛发育不完全,吸收功能较弱,特别是对脂溶性维生素和微量元素的吸收能力较低。

此外,婴幼儿的肠道菌群尚未建立,对食物中的纤维素等难以消化的物质的吸收能力也较差。

3. 免疫功能:婴幼儿的免疫系统尚未完全发育,抵抗力相对较弱。

母乳中含有丰富的抗体和免疫因子,可以提高婴儿的免疫能力,预防感染和过敏等疾病。

4. 肠道蠕动:婴幼儿的肠道蠕动频率较高,肠道传输时间较短。

这有助于减少细菌滋生的机会,减少肠道感染的风险。

三、生理调节特点1. 饮食调节:婴幼儿的饮食需求较高,需要频繁进食。

此外,婴幼儿对食物的味道和温度敏感,容易产生偏好和厌恶。

婴儿消化系统解剖生理特点

婴儿的消化系统在解剖和生理上有以下特点:

1. 肠道发育:婴儿出生时,消化系统的各个部位都还未完全发育成熟。

胃的容量较小,肠道长度较短,消化酶的分泌也较少。

肠道发育需要一定的时间才能完全成熟。

2. 免疫系统:婴儿的消化系统免疫功能不完全,容易受到食物中的微生物和抗原的侵袭。

以及婴儿的肠黏膜对外界刺激比较敏感,易受到损伤。

3. 食物消化和吸收:婴儿的胃酸分泌较少,胃酸浓度低,消化能力相对较弱。

胃蛋白酶的产生也较少,对蛋白质的消化效率较低。

此外,胰腺的功能也有限,胰酶和胆汁分泌相对较少,对脂肪和碳水化合物的消化相对较弱。

婴儿的肠道对乳糖的分解酶乳糖酶的分泌也较少,对乳糖的消化能力较差。

4. 肠道菌群:婴儿的肠道菌群也需要时间逐渐建立完善。

新生儿的肠道内的菌群相对较少,主要以简单和未经发酵的食物为基础。

随着饮食的逐渐增加,肠道菌群也逐渐多样化。

总的来说,婴儿的消化系统在出生后需要经历一定时间的发育和适应过程,从而逐渐适应母乳或其他食物的消化和吸收。

了解婴儿消化系统的特点对于婴儿的喂养和营养摄入的规划非常重要。

今天介绍消化系统疾病。

本部分“腹泻病”中的液体疗法之前已有详述,链接如下,此处不再重复。

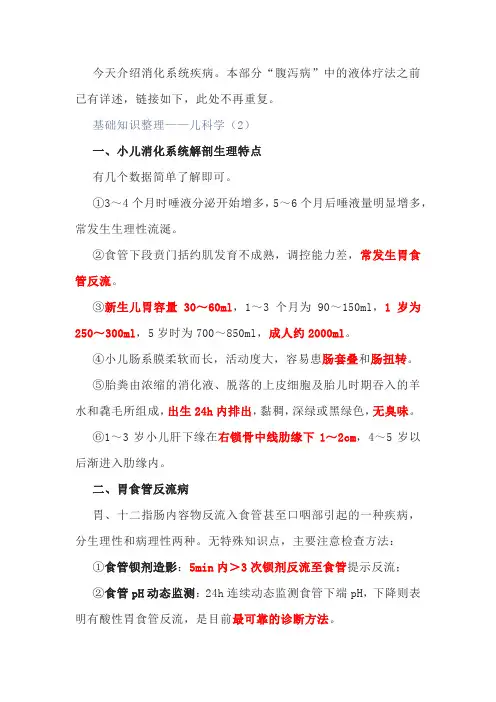

基础知识整理——儿科学(2)一、小儿消化系统解剖生理特点有几个数据简单了解即可。

①3~4个月时唾液分泌开始增多,5~6个月后唾液量明显增多,常发生生理性流涎。

②食管下段贲门括约肌发育不成熟,调控能力差,常发生胃食管反流。

③新生儿胃容量30~60ml,1~3个月为90~150ml,1岁为250~300ml,5岁时为700~850ml,成人约2000ml。

④小儿肠系膜柔软而长,活动度大,容易患肠套叠和肠扭转。

⑤胎粪由浓缩的消化液、脱落的上皮细胞及胎儿时期吞入的羊水和毳毛所组成,出生24h内排出,黏稠,深绿或黑绿色,无臭味。

⑥1~3岁小儿肝下缘在右锁骨中线肋缘下1~2cm,4~5岁以后渐进入肋缘内。

二、胃食管反流病胃、十二指肠内容物反流入食管甚至口咽部引起的一种疾病,分生理性和病理性两种。

无特殊知识点,主要注意检查方法:①食管钡剂造影:5min内>3次钡剂反流至食管提示反流;②食管pH动态监测:24h连续动态监测食管下端pH,下降则表明有酸性胃食管反流,是目前最可靠的诊断方法。

治疗方法可参见内科学的相关内容。

三、先天性肥厚性幽门狭窄由于先天性的幽门环状括约肌增生、肥厚,使幽门管腔狭窄而引起的上消化道不完全梗阻性疾病。

病理表现为幽门肌全层增生、肥厚,环肌更为明显。

临床表现有:①呕吐:首发症状和特征性表现。

出生后吃奶与大小便均正常,多于2~4周开始出现喂奶后呕吐,渐加重,呕吐奶汁,不含胆汁。

②右上腹肿块:本病特有体征。

右上腹肋缘下与右侧腹直肌间可扪及橄榄形、光滑、质稍硬、可移动的实质性包块。

③胃蠕动波:不是特有体征。

在喂奶时或呕吐前容易见到,轻拍上腹部常可引出,方向自左季肋下向右上腹部。

④其他:黄疸(不常见),消瘦、脱水与电解质紊乱,可有低钾低氯性碱中毒,循环衰竭时发生代谢性酸中毒。

腹部B超可诊断本病,标准为幽门肌厚度≥4mm、幽门前后径≥13mm、幽门管长≥17mm。

小儿消化系统解剖生理特点小儿消化系统是指儿童的消化器官系统,包括口腔、食管、胃、小肠、大肠和肛门等器官。

与成人相比,小儿消化系统具有一些独特的解剖和生理特点。

小儿消化系统的器官大小和结构与成人不同。

儿童的口腔较小,牙齿数量较少,牙齿的排列也不完全规则。

儿童的食管较短且较窄,胃的容量较小。

此外,儿童的小肠相对较长,与体重的相对比例也较大。

儿童的大肠和肛门发育尚不完全,肠腔较小,肛门括约肌控制功能较差,导致儿童更容易患有便秘等消化问题。

小儿消化系统的功能发育尚不完全。

在出生前,婴儿主要通过胎盘获得营养,而出生后需要逐渐适应吞咽、吸收和消化食物。

小儿的胃酸分泌较弱,胃蠕动和胃排空功能也不完善,导致小儿消化较慢,容易产生胀气和反酸等问题。

此外,小儿的胰腺和肝脏功能也尚未完全发育,胰酶和胆汁的分泌量较少,影响了脂肪和蛋白质的消化和吸收。

小儿消化系统对食物成分的消化和吸收有一些特殊要求。

小儿的消化酶活性较低,对复杂的碳水化合物和蛋白质的消化能力较差。

婴儿在出生后的一段时间内,乳糖酶活性较高,可以消化乳糖,但随着年龄的增长,乳糖酶活性逐渐降低,导致乳糖不耐受。

小儿对脂肪的消化和吸收能力也较差,脂肪需要胆汁和胰酶的辅助才能被充分吸收。

小儿消化系统对外界刺激的反应更为敏感。

儿童的胃酸分泌和胃肠道的蠕动活动容易受到情绪和疼痛等因素的影响,导致消化不良和腹痛等症状。

小儿还对食物的口味偏好有较强的个体差异,喜欢的食物可能会因为味道、颜色或质地而影响消化和吸收。

总的来说,小儿消化系统在解剖和生理上与成人有一些明显的差异。

这些差异使得小儿在消化和吸收食物时更加容易出现问题,因此在儿童的饮食和生活中需要特别关注消化系统的特点,合理安排饮食,注意饮食习惯的培养,保持消化系统的健康。

幼儿消化系统的特点及保健一、小儿消化系统的特点婴幼儿正处在生长发育的时期,新陈代谢旺盛,对营养物质的需要相对较成人多,但是他们的消化器官还没有发育完善,消化机能比较差。

为保证供给小儿生长发育所需要的营养,就必须掌握他们消化器官的解剖生理特点,以便根据其特点,采取有效的卫生保健措施来促进幼儿的生长发育。

(一)消化道的特点1. 口腔(1)口腔小,粘膜柔嫩,血管丰富,容易损伤和感染。

(2)舌宽而短,灵活度较差,因此,发音不很准确,协助吞咽的能力也比较差。

(3)牙齿主要是乳牙,乳牙的总体特征是牙体小、数目少、咀嚼功能较差。

新生儿有20个乳牙的牙胚,牙胚在胎儿5个月时钙化,一般在生后6~8个月时开始萌出(有的在4、5个月时就开始长牙,有的则推迟到1岁后才开始长),约在2岁半出齐,共20颗。

出牙的顺序为下中切牙、上中切牙、上侧切牙、下侧切牙、第一乳磨牙、尖牙、第二乳磨牙。

乳牙萌出时一般无痛苦,但个别小儿有短暂的睡眠不安、烦躁、流涎、喜欢咬硬物或手指等,此时可让小儿吃饼干或烤馒头等手拿食,以帮助牙齿的萌出。

(4)6岁左右开始萌出的恒牙是第一恒磨牙,共有4个,又称六龄齿。

六龄齿萌出后,乳牙开始松动先后脱落,逐渐换上恒牙。

所换的恒牙形状与原先的乳牙相似,但个头要比原来的大一些,颜色要黄一些,更有光泽。

12岁左右出第二恒磨牙,第三恒磨牙又叫智齿,一般在18岁以后才长出,有的人终生不出。

因此,人的恒牙28~32个均为正常。

换牙的顺序与乳牙萌出的顺序基本上是一致的。

孩子一般从六岁开始换牙,前后相差一年左右,到十二三岁时乳牙会全部被替换掉。

(5)乳牙的牙根浅,牙釉质薄,牙本质较松脆,牙髓腔较大,咬合面的窝沟较多,易生龋齿。

龋齿在幼儿当中是常见的。

有人认为乳牙坏了没关系过几年就换新牙了,因而不重视龋齿病,这是很不对的。

龋齿会引起剧痛,影响咀嚼,加重胃的负担引起消化不良;还能引起其他组织器官如心脏、关节、肾等疾病;引起牙髓炎和牙周炎;影响换牙的正常进行(晚出或错位)。

小儿消化系统的生理特点

小儿消化系统是指婴幼儿时期的消化系统,其生理特点与成人的消化系统有一定差异。

小儿消化系统的生理特点主要包括消化器官结构、功能发育、饮食习惯等方面。

小儿消化系统的结构相对不够完善,消化器官尚未完全发育。

婴幼儿时期的消化系统包括口腔、食道、胃、肠道等器官,但这些器官的功能和结构与成人相比还不够健全。

例如,婴儿出生时,胃的容量相对较小,不能一次性摄入太多食物,需要频繁进食。

此外,儿童的胰腺和肝脏功能也尚未完全发育,消化酶和胆汁分泌相对不足,影响了食物的消化和吸收。

小儿消化系统的功能发育需要时间,逐步完善。

随着年龄的增长,儿童的消化系统会逐渐发育成熟,消化酶和胆汁分泌会逐渐增多,消化吸收功能也会逐渐提高。

在这个过程中,儿童需要适当的营养支持,以促进消化系统的发育和功能的完善。

因此,儿童的饮食应该根据年龄阶段和消化系统的生理特点来合理搭配,避免过多油腻、刺激性食物,保证营养的均衡和易于消化吸收。

小儿消化系统的饮食习惯也与成人有所不同。

儿童对食物的口味、质地、颜色等有着特殊的偏好,婴幼儿时期的饮食也需要特别注意,避免过硬、过咸、过甜等不适宜的食物。

同时,儿童的饮食应该多样化,包括各种蔬菜、水果、谷类、蛋白质食物等,以保证各种营养素的摄入,促进消化系统的健康发育。

小儿消化系统的生理特点包括消化器官结构不完善、功能发育逐步完善、饮食习惯特殊等方面。

了解小儿消化系统的生理特点有助于家长和医护人员更好地照顾儿童的健康,合理安排饮食,促进消化系统的健康发育。

希望家长和社会各界能够重视儿童的消化系统健康,为他们提供良好的饮食环境和营养支持,帮助他们健康成长。

消化系统包括消化管和消化腺两⼤部分。

⾷物经过消化管的蠕动和消化液的作⽤,分解成可吸收成分并将其残渣排出体外的过程称为消化。

(⼀)消化管(⼝腔、⾷道、胃、肠)⼝腔:消化道的起始部。

⽛齿是重要的消化器官之⼀。

在⼈的⼀⽣中,先后有两组⽛齿⽣出。

出⽣6个⽉后萌出乳⽛,于2~3年内出齐,乳⽛共20个。

6~7岁开始出恒⽛并逐步取代乳⽛。

12~14岁时,恒⽛基本出全。

恒⽛中有20个和乳⽛替换,另外12个磨⽛是在乳⽛的后⽅续⽣出来的,恒⽛全都出齐约18~25岁。

因个别⼈可终⾝不出第三磨⽛(⼜称智⽛),所以恒⽛在28~32个之间均为正常。

⾷道:上端与咽相接,下端和胃相连。

⾷道有三处⽣理性狭窄:第⼀个狭窄位于起始部;第⼆个狭窄在⾷道与左⽀⽓管交叉处;第三个狭窄在⾷道穿过膈肌⾷道裂孔处。

与成⼈相⽐,⼩学⽣⾷道短⽽窄,管壁较薄,黏膜细嫩,因此容易损伤。

胃:⼀个肌性囊袋,也是消化管的部分。

⼀般情况下,胃⼤部分位于左肋区,⼩部分位于上腹部。

其功能是容纳⾷物,调和⾷糜,分泌胃液。

⼩学⽣的胃壁较薄,⾎管丰富,胃黏膜柔软;肌⾁层及神经的发育较差,胃容积⼩;胃腺分泌的消化液酸度低,胃蛋⽩酶和黏蛋⽩等含量也较少,因此,消化能⼒⽐成⼈差。

肠:消化管中最长的⼀部分,充满腹腔,可分为⼩肠(⼗⼆指肠、空肠、回肠)、⼤肠(升结肠、横结肠、降结肠)、⼄状结肠和直肠。

9岁以前⼩肠和⼤肠均衡地⽣长,以后⼩肠的⽣长落后于⼤肠。

⼩学⽣肠管肌⾁及组织发育虽然不够完善,但肠黏膜发育良好,有丰富的⾎管和淋巴,容易吸收营养素。

因此,⼀般⼩学⽣肠道的吸收能⼒⽐成⼈强。

(⼆)消化腺(唾液腺、肝脏、胰腺)唾液腺:⼀种消化腺,位于⼈的⼝腔周围,较⼤的有三对,即腮腺、下颌下腺和⾆下腺。

混合唾液为五⾊⽆味,近于中性(pH 值为6.6~7.1)的黏稠液体。

唾液中⽔分约99%;有机物主要为唾液淀粉酶、黏蛋⽩、溶菌酶;⽆机物有钠、钾、钙、镁、氯等。

淀粉酶可对⾷物中的淀粉进⾏初步消化,溶菌酶有杀灭细菌的作⽤,黏蛋⽩有中和胃酸、减低胃液酸度的作⽤。

请阐述儿童消化系统的结构功能和生理特点儿童消化系统是指儿童身体内负责消化食物、吸收营养物质并排出垃圾的一系列器官和组织。

它由口腔、食管、胃、小肠、大肠、肝脏、胆囊和胰腺等器官组成。

儿童消化系统的结构和功能的特点如下:一、口腔:口腔是消化系统的起始部分,它包括牙齿、舌头和唾液腺。

牙齿用于咀嚼食物,使食物变得更容易咽下。

舌头帮助推动食物进入食管。

唾液腺分泌唾液,其中含有消化酶,如淀粉酶,可以将淀粉分解为糖类。

二、食管:食管是连接口腔和胃的管道。

它的主要功能是将咀嚼过的食物推送到胃部。

食管的内壁有平滑肌,可以通过蠕动的运动将食物推送到胃部。

三、胃:胃是一个位于腹部的袋状器官,它有强大的肌肉壁。

胃的主要功能是通过混合、酸化和消化食物。

胃壁分泌胃酸和消化酶,如胃蛋白酶,可以将蛋白质分解为氨基酸。

胃酸还可以杀死细菌,防止食物中的细菌感染身体。

四、小肠:小肠是一个长而弯曲的管道,分为十二指肠、空肠和回肠。

小肠的主要功能是吸收营养物质。

它的内壁有许多细小的绒毛,称为肠绒毛,可以增加吸收表面积。

小肠壁分泌肠液,其中含有多种消化酶,如脂肪酶、蛋白酶和淀粉酶,可以将食物分解为更小的分子,以便吸收。

五、大肠:大肠是一个较粗的管道,分为盲肠、结肠和直肠。

大肠的主要功能是吸收水分和电解质,并将未消化的食物残渣转化为固体粪便。

大肠内还生活着许多有益的细菌,它们可以帮助分解食物残渣,并合成维生素K和维生素B12等。

六、肝脏:肝脏是人体最大的内脏器官,位于腹部右上方。

肝脏有许多重要的功能,包括产生胆汁、分解脂肪、代谢蛋白质和糖类、储存维生素和矿物质、解毒和排泄废物等。

七、胆囊:胆囊是一个小袋状器官,位于肝脏下方。

胆囊的主要功能是储存和浓缩肝脏分泌的胆汁。

当食物进入小肠时,胆囊会收缩,释放胆汁帮助消化脂肪。

八、胰腺:胰腺是一个位于腹部的长而扁平的腺体。

它分泌胰液,其中含有多种消化酶,如胰蛋白酶、胰脂肪酶和胰淀粉酶,可以帮助消化蛋白质、脂肪和碳水化合物。