善琏湖笔小镇研学营地简介

- 格式:docx

- 大小:12.73 KB

- 文档页数:2

南浔区善琏镇:首设非遗传承服务队作者:陆丹凤,尹力来源:《浙江人大》 2019年第11期陆丹凤,尹力湖州产的毛笔,简称“湖笔”,有着2000多年历史,其制作技艺被列为国家级非物质文化遗产。

南浔区善琏镇是有名的“ 湖笔之都”,2015 年,以打造“笔尖上的善琏”为理念,成功入选浙江省首批特色小镇。

为了保护好、传承好、发扬好湖笔文化,南浔区善琏镇人大成立了一支由18 名人大代表组成的非遗传承服务队,他们经常深入校园、社区开展公益宣讲、技能结对、调研督办等活动,以特有的形式传承、发扬湖笔文化。

以行动践初心,让湖笔文化代代相传“湖颖之技甲天下……”6 月19 日,善琏镇人大代表、善琏镇宣传文化中心主任沈虹正在向一群孩子讲解湖笔的结构以及湖笔文化的由来,并引领孩子们一起吟诵。

“一支湖笔从原料采购到出厂,一般需要经过择料、水盆、装套、结头等8 道大工序,120 多道小工序。

每一道工序看似简单,实则关系这支笔最终的优劣。

”与此同时,南浔区人大代表、善琏四德笔庄庄主慎鹤云在善琏镇湖笔厂内,正向年轻学徒们传授制笔技艺。

面对湖笔制作后继乏人、传统工艺面临失传危险,身为湖笔之乡的人大代表忧心忡忡,非遗传承服务队的代表们各显神通弘扬湖笔文化。

浙江省工艺美术大师马志良、钱建梁等代表,召集国家级湖笔制作技艺非遗传承人邱昌明等大师,组建了湖笔制作大师工作室群落,为全镇湖笔制作和产品研发提供学术支持,通过开展师徒结对的方式,力行“传、帮、带”之责。

同时,他们还组织实施了善琏学校本土教材的资源开发,向在校学生传授简单的制笔技艺,把湖笔文化通过实践和艺术的形式带到学校,培育传承和发展的土壤。

在非遗传承服务队的推动下,从2009 年起,善琏镇每年举办湖笔制作技艺培训班,不仅提升了现有笔工的制作技艺,还吸收了大量有志于湖笔文化传承的青年加入,10 年来累计培训3842 人次,有近400 人通过培训考证,其中获得中级职称的有152 人,9 人获得一级技师职称。

善琏湖笔的传说与现实作者:刘阳来源:《市场周刊》2010年第10期善琏镇西有一处废弃的码头。

碎裂的条状石阶上,不时会有女子洗衣的身影。

用来栓船的铁环一动不动地吊在石壁上,几只鸭子从布满水草的河道游过,在黄昏的余晖里漾出一圈又一圈波纹。

水草爬满一条废弃船舶的半个身子,露出的一边船头静默在那里。

对于镇上的笔工来说,这个码头曾经很重要。

上世纪80年代,小镇通车前,这里一直是小镇通往外界的主要渡口,沿水路往北,到历史名镇南浔,经大运河去往湖州、苏杭和上海。

一把雨伞、一个笔袋,是当年笔工们外出卖笔的随身之物。

早上五六点从码头摇船出发,不眠不休,到上海也要整整两天。

辗转于湖州王一品、苏州贝松泉、杭州邵芝岩、上海周虎臣、李鼎和、茅春堂等笔庄,一趟下来,基本上划出了湖笔流布的轨迹……传说中的永欣寺善琏的起源建立在一个传说之上:秦将蒙恬被秦始皇遣往江南购置珍玩,私自将银两用于赈灾而不敢回朝,在善琏西堡村的永欣寺小住。

其间,蒙恬偶然救下西堡村的溺水女子卜香莲,两人互生情愫。

一次打猎归来途中,蒙恬发现山兔毛可供制笔,将兔毛纳入竹管,卜香莲又在无意间用石灰水将兔毛脱脂,制成毛笔。

从此,在蒙恬夫妇的传授下,西堡村民世代以制笔为业,并祀蒙恬为“笔祖”。

这个传说至少包含了永欣寺这个可信的要素。

外人很难了解永欣寺对于善琏镇的意义。

在涉及湖笔为数不多的方志、掌故中,它是善琏唯一可以被指认的历史地标,而不是善琏人更为熟悉的蒙公祠。

据考证,关于永欣寺的信史,最早可以追溯到唐代何延之的《兰亭记》。

现在坐落在镇东的永欣寺正在翻修,外表红墙绿瓦,雕廊画柱。

专程来买笔的外地人并不知道,这个永欣寺以前一直是当地的“土祖殿”,并非历史上的永欣寺。

事实上,即便是镇上最年长的老人,也没见过历史上的永欣寺。

唯一能证明永欣寺存在的实物,只剩下镇上荒坟村金济仁家的一篇遗文《善琏乡土地历史》。

每年农历九月十六,蒙公生日的“游神”传统被保留下来。

最近的一次“游神”是3年前——背着笔袋、胸前插几支毛笔的笔工们,抬着小号的蒙恬像在镇上游行,晚上请越剧班子来蒙公祠前的空地上演戏。

龙源期刊网

湖笔之都

作者:

来源:《七彩语文·写字与书法》2014年第02期

位于浙江湖州南浔区的善琏镇是毛笔的发源地,据史书记载,这个古朴的小镇几乎家家都有笔工,户户都出湖笔,工艺非常精湛,被誉为“湖笔之都”。

让我们一起去那儿探访一下吧!

善琏是江南重镇之一,风景优美,处处都能体会到悠久的湖笔文化历史。

蒙公祠是笔工们为了纪念制笔始祖蒙恬所建,每逢农历三月十六日和九月十六日,各地制笔人士都会聚集到这里举行隆重的祭祀活动。

其实早在元代就有了这种祭祀活动,如今这种民间习俗演变成了湖笔文化节,吸引了四面八方的书画家、湖笔制作艺人前来参加。

瞧,湖笔的魅力还真不小呢,可是湖笔到底是怎么制作出来的呢?上一期中同学们已经了解到羊毫毛笔选料上的高要求,其实整个湖笔制作的工艺更加复杂,大约有笔头、笔杆、笔头与笔杆的装配这三大部分,每个部分都有许多小工序,加起来算一算,哇,竟然有一百二十余道工序之多!

注意:在装套之后,还有关键的一步叫择笔,是对前面工序形成的半成品毛笔进行最后检验并修整的工序。

笔工要将影响内在和外观质量的笔毛剔除,并将笔头整形,最终达到尖、齐、圆、健的品质要求。

最后刻上标识性文字,精致的湖笔就诞生啦!

善琏的制笔历史,已经传承了两千多年,凝结了无数笔工的心血和智慧,真是了不起!

同学们,和毛笔一样,文房四宝中的其他三宝也充满了有意思的故事,我们下期一起去看看墨吧!。

风情小镇——善琏善琏——这个幽静的小镇,多少年来,不知是湖笔赋予了她特殊的内涵,还是她给了湖笔氤氲的灵气,让那么多人记住了她。

而我们一直就枕着清清的蒙溪,喜欢聆听着船桨吱呀,喜欢在那条麻石铺成的小街朝前走,鞋掌落在麻石条上,回声便传到青砖黑瓦的最深处……听奶奶说,在她奶奶跟我们一般大的时候,这条青石巷连接着四座桥,而这四座桥的桥名分别为“福善、宝善、庆善、宜善”,因为都有一个“善”字连接,所以这个小镇就叫做“善连”,后又不知是谁改成了“善琏”。

而如今这四座桥仅剩下一座了,它的名字也改成了“东桥”,桥不大,是个单孔桥,桥的栏杆也没有什么装饰,质朴得如老农一般,不会拐弯抹角。

从晨曦刚露,到夕阳西下,他留给我们最多的是“安静”。

小镇是宁静的,然而,小镇又是热闹的。

清晨,朝霞将光彩毫不吝啬地洒在湖笔一条街的红柱上,屋顶琉璃瓦上跳跃着点点金光,跳跃的还有马头墙上那欢快的鸟儿,鸟鸣是这个小镇热闹乐曲的第一段音符。

于是,那湖笔街上店家相继推开了铺门,那酱红色的木门吱呀作响,一声连着一声……这一条街,东西共长900米,最多的是各家笔庄,前店后舍:沿街的是每家的笔庄,各类湖笔陈列在店堂的橱窗里,往里穿过自家花园便是湖笔的作坊,水盆,刻字,装套……各道工序一应俱全,工人们每天在这里劳作着,骨梳梳理羊毛敲打水盆时“砰砰”作响;刻字师傅手中,刻刀在青竹笔杆上随意滑动,“吱吱”之间“善琏湖笔”四字油然而生……店堂里,常常会迎来远方的顾客,或书法爱好者,或买笔赠人者,皆为慕名而来。

作坊间里的“咚咚”、“吱吱”,店堂里顾客们说着的各种方言,汇成了一曲古老而又现代的乐曲,要是在傍晚路过,你还会听到古筝弹奏,悠扬的琴声仿佛给这个小镇又笼上了一层神秘的面纱,仿佛在告诉所有来过这个小镇的人“这个小镇是水晶晶的”。

小镇是欢乐的。

小镇的人们,一边是捋颖制笔,传承着这古老的文化,一边是乡村田园生活的有条不紊,这一张一驰却这么完美的结合在一起,曾多少次让我沉醉其中……小镇虽小,但在东南面有一座孤立的小山,名曰“含山”。

Her风物志善琏湖笔文I 林苏图iwilla g e ▲善琏湖笔发源于浙江省湖州市善琏镇,古镇流传着蒙恬造笔的说法,人们将蒙恬奉为笔祖,并建有蒙公祠,每当蒙恬生曰,当地笔工就会举行盛大的迎神庙会,以示纪念。

“湖笔” “徽墨”“宣纸”“端砚”是文 房四宝中的上品,其中“湖笔”又为文房 四宝之首。

“中国湖笔出湖州,湖州湖笔出善琏”,善琏镇是湖笔之乡,在《湖州 府志》里有记载:“湖州出笔,工遍海内,制笔者皆湖州人,其地名善琏村”。

善琏湖笔兴起于元代。

当时钱舜举的画、赵孟頫的字、冯应科的笔被并称为吴兴三绝,《西吴枝乘》里有记载,“吴 兴(即湖州)毛颖之技甲天下,元时冯应科者擅长,至与子昂、舜举并名,今世犹相沿尚之。

”子昂即赵孟頫,舜举即钱选。

冯应科制作的湖笔“曰书万字而不败”,因此成为书画大家赵孟頫的专用制笔师,在两位名家的影响下,湖笔备受推崇,再加上当时湖州制笔能工迭出,自此湖笔开 始享誉四海。

善琏湖笔之所以能名满天下,离不开笔工对湖笔制作过程和书写效果的极 致追求,湖笔讲究“三义四德”。

“三义”是指技术上的精、纯、美:“精”是指在 对待工序上的一丝不苟,拣、浸、拨、梳、结、配、择、装等72道工序,都马虎不得;“纯”是指选料严格细腻,做到了 “千万毛中选一毫”的细致;“美”是指笔头的 形、色统一,配合的笔管、刻书富有美感。

而善琏湖笔的“四德”是扌旨尖、齐、圆、 健:笔锋尖如锥状不开叉,笔毛散开顶端平齐无参差,笔头正圆内里饱满,笔毛健挺不脱不败。

善琏湖笔取材严谨,选料精细。

从原 料到出品,必须经过笔料、水盆、结头、装套、择笔、蒲墩、镶嵌、刻字等12道 大工序,在大工序中又有许多小工序,所以湖笔制作步骤多达120余道,异常繁琐。

正所谓“笔之所贵在于毫”,善琏湖笔尤其注重笔毛料的选择,对于笔毛料的产地、采集季节、选取部位的把控非常严格。

从“锋颖”就可以看出毛笔料对善琏 湖笔的重要性。

“颖”是指笔锋尖端一段整齐透亮的部分,笔工们称为“黑子”。

善琏湖笔起源湖笔的产地在湖州市善琏镇。

善琏,是湖州七大古镇之一。

镇区小桥流水、石砌河岸,尽显江南水乡风韵。

据《湖州府志》记载:“湖州出笔,工通海内,制笔者皆湖人,其地名善琏村,村有含山,山巅浮屠,其卓如笔。

善琏湖笔威❤:xiamimuyu ”作为湖笔的发源地和主要产地,小小的善琏,几乎家家户户会制笔,被人们形象的称为“笔都”。

善琏湖笔地标:善琏湖笔的兴盛善琏湖笔开始兴盛,应该是元朝以后。

元朝之前的毛笔主要是宣笔,也就是安徽宣城一带生产的笔,它的出名要比湖笔早。

到元朝,江浙地区尤其是湖州经济发展起来,地方富裕,湖笔慢慢产量就高过宣笔,名声也慢慢起来了。

善琏最大的优势就是有原材料。

湖笔的笔料主要是山羊毛,当时杭嘉湖一带都有养山羊,这就解决了笔料的问题。

再加上当时余杭一带的小山包上,种满了山竹,非常适合做笔杆。

所以毛笔的材料价格非常低,当时江浙一带又聚居了不少文人墨客,湖笔经过书法家的不断改造,也就越来越适合书写了。

解放前,善琏镇上有将近2000人,几乎家家户户都在做毛笔。

都是家庭小作坊的类型,女的做笔头,男的修笔。

周边的农村也都在做,善琏有座万安桥,每到赶集的时候,乡下人就把自己家里做的湖笔摆在万安桥附近卖,非常热闹。

善琏湖笔为什么好?善琏湖笔主要还是工艺上的区别。

其他毛笔都是混做,把长羊毛做成一个宝塔形状,拼上来做个笔头,笔就做好了。

湖笔不这样,它要先把笔芯做好,然后再把毛一层层贴上去,同时还要分锋颖的深浅。

一般毛笔17道工艺就可以了,湖笔算下来一共有120道工艺,非常繁琐。

看一支毛笔的好坏,关键就是看毛笔的锋颖。

一般毛笔是看不出锋颖的,它有锋,但是参差不齐,有深有浅,这样的毛笔很容易开叉,不好写。

湖笔不一样,如果一支笔的锋颖是1公分,那你所有毛的锋颖都要是1公分,一层一层地填上去,一般有3层。

这样做出来的毛笔,很紧很密,既有弹性又不会开叉,非常好写。

这项技术是非常难掌握的。

听老师傅说,最早的时候,做出来的笔都是要送去给书法家试用的,书法家把不完善的地方指出来,笔工再拿回去纠正,直到书法家完全满意了才能正式生产。

南浔湖笔小镇:千年文宝一脉承作者:孟琳来源:《文化交流》2017年第11期湖笔与徽墨、宣纸、端砚并称为“文房四宝”,是中华文明光辉灿烂的重要象征之一。

湖州市南浔区善琏镇是典型的江南小镇,因产湖笔而闻名,“中国湖笔之都”享誉中外,其湖笔制作技艺已入选国家非物质文化遗产名录。

善琏小桥流水、石砌河岸,尽显水乡风韵,这里几乎是家家出笔工,人人会制笔……毛笔起源甚早,历史上有蒙恬造笔之说。

相传当年秦朝著名将领蒙恬将军跟随秦始皇东巡经过善琏,与当地女子卜香莲相恋。

后蒙恬曾居湖州善琏改良毛笔,“用枯木为管,鹿毛为柱,羊毛为被(外衣)”,采兔羊之毫,“纳颖于管”,制成后人所称之“湖笔”。

夫妻俩共同制笔,将技艺传给善琏百姓,于是善琏世代以制笔为业,奉蒙恬为“笔祖”。

当地几乎家家出笔工,户户会制笔。

湖笔被誉为“笔中之冠”,而它真正蜚声四海,是从元代开始的。

元代以前,我国以宣笔最为有名。

南宋时期,湖州是士大夫们栖隐山林的首选之地,他们及附庸文士们书风的流变和泼洒写意的文人画影响了毛笔的笔料由以兔毫为主转向以羊毫为主。

元代,宣笔逐渐式微,湖笔取而代之。

湖州制笔能工冯应科、沈日新、温生、杨显均、陆颖等十余人留名史卷。

据《湖州府志》记载:“笔,名品,最多出归安善琏村。

相传元时冯应科、陆文宝善制笔,其乡专习而精之,故湖笔名于世。

”“湖州冯笔妙无伦,还有能工沈日新。

倘遇玉堂挥翰手,不嫌索价如珍珠。

”当时人们愿以千金重价求买湖笔,足见其声誉卓著。

离人文胜地苏杭都不远的善琏,享有得天独厚的地理优势,无论取杭嘉湖一带的山羊毛做笔尖,还是用余杭一带的山竹做笔杆,都很便捷,且质量有保证。

当时在湖州有不少文人墨客都特别钟意字画,包括大书法家赵孟在内喜欢执手湖笔挥斥方遒,也进一步完善了湖笔工艺,使得它更适合书写、绘画。

明成祖朱棣迁都北京,文化中心北移。

湖笔工匠们驾一叶扁舟,入京售笔。

当时主修《永乐大典》的解缙等人,对陆颖、陆文宝、徐原珪、施廷用等人的佳制激赏不已,纷纷赋诗作文加以咏赞。

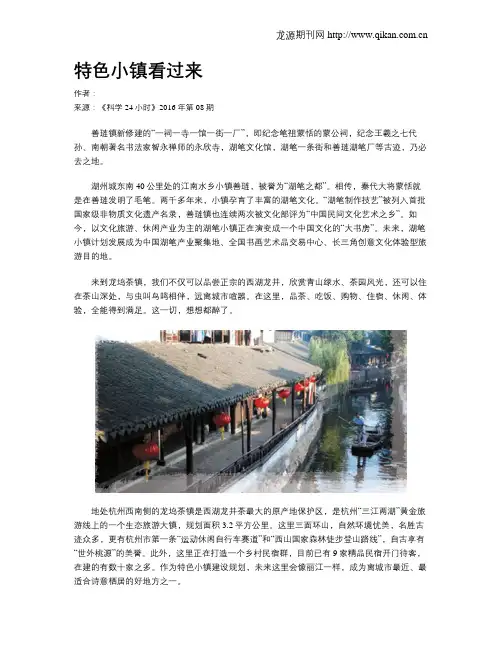

特色小镇看过来作者:来源:《科学24小时》2016年第08期善琏镇新修建的“一祠一寺一馆一街一厂”,即纪念笔祖蒙恬的蒙公祠,纪念王羲之七代孙、南朝著名书法家智永禅师的永欣寺,湖笔文化馆,湖笔一条街和善琏湖笔厂等古迹,乃必去之地。

湖州城东南40公里处的江南水乡小镇善琏,被誉为“湖笔之都”。

相传,秦代大将蒙恬就是在善琏发明了毛笔。

两千多年来,小镇孕育了丰富的湖笔文化。

“湖笔制作技艺”被列入首批国家级非物质文化遗产名录,善琏镇也连续两次被文化部评为“中国民间文化艺术之乡”。

如今,以文化旅游、休闲产业为主的湖笔小镇正在演变成一个中国文化的“大书房”。

未来,湖笔小镇计划发展成为中国湖笔产业聚集地、全国书画艺术品交易中心、长三角创意文化体验型旅游目的地。

来到龙坞茶镇,我们不仅可以品尝正宗的西湖龙井,欣赏青山绿水、茶园风光,还可以住在茶山深处,与虫叫鸟鸣相伴,远离城市喧嚣。

在这里,品茶、吃饭、购物、住宿、休闲、体验,全能得到满足。

这一切,想想都醉了。

地处杭州西南侧的龙坞茶镇是西湖龙井茶最大的原产地保护区,是杭州“三江两湖”黄金旅游线上的一个生态旅游大镇,规划面积3.2平方公里。

这里三面环山,自然环境优美,名胜古迹众多,更有杭州市第一条“运动休闲自行车赛道”和“西山国家森林徒步登山路线”,自古享有“世外桃源”的美誉。

此外,这里正在打造一个乡村民宿群,目前已有9家精品民宿开门待客,在建的有数十家之多。

作为特色小镇建设规划,未来这里会像丽江一样,成为离城市最近、最适合诗意栖居的好地方之一。

海宁能出个特色小镇,皮革是一个绕不开的因素。

位于海宁市区西侧的皮革时尚小镇,规划面积3.5平方公里,由皮革城市场区、经济开发区时尚产业园区及连接地带组成。

小镇先后启动了海皮城PC平台、电商创业园区、智慧市场、O2O移动平台、互联网金融平台和大数据中心等“互联网+”产业服务项目,与多家设计院校建立了战略合作。

未来,皮革时尚小镇计划打造成为集产业、文化、旅游“三位一体”的中国皮革时尚之都、国际知名的时尚皮革产业基地。

善琏湖笔小镇简介

善琏湖笔是中国四大名笔之一,产于浙江省湖州市善琏镇。

湖笔是一种珍贵的木料,其特点是:笔锋不枯,毫锋不散,色泽鲜艳。

善琏镇被称为“湖笔之乡”,这里制笔已有800多年的历史,是中国最大的湖笔生产基地。

善琏有一批技艺精湛、经验丰富的制笔大师,他们是善琏湖笔业的中流砥柱。

这里还是一座充满浓郁文化气息的小镇,湖笔博物馆、湖笔街、湖笔交易市场……都让人感受到浓郁的湖笔之乡气息。

善琏小镇始建于明清时期,历经多次变迁与扩建。

现在善琏制笔业依然保持着传统的制笔工艺:择材、开料、雕刻、打磨、上杆……其中,笔工们通过对笔杆上的多个部位进行打磨和雕刻,使每一支湖笔都成为艺术品。

湖笔道具有极高的工艺价值和艺术价值,它不仅是中国传统制笔工艺中最具代表性的代表,也是我国历史上唯一一种以镇为单位进行管理的官方贡品。

随着时代的发展,善琏湖笔产业已走上转型升级之路。

—— 1 —1 —。

“湖颖之技甲天下”━善琏湖笔资料“湖颖之技甲天下”━善琏湖笔资料南浔区善琏镇地处杭嘉湖平原中心,距湖州市区约30公里,全镇区域面积55平方公里,总人口3.2万,镇区小桥流水,石砌河岸,尽显江南水乡风韵。

据《中国古今地名大辞典》记载:“善琏,在浙江吴兴府城东南七十里,又名善练。

以市有四桥,曰:福善、宝善、庆善、宜善,联络市廛,形如束练故名。

”善琏是湖州七大古镇之一,镇上居民几乎是家家出笔工,人人会制笔。

撰写于明孝宗弘治年间的《弘治湖州府志》记载:“湖州出笔,工遍海内,制笔者皆湖人,其地名善琏村……。

”善琏因此素享“湖笔之都”之美称。

毛笔的历史可上溯到新石器时代,最早的毛笔是在枝条上扎一束兽毛,到战国时期,演化成为将兔毛制成笔头,纳入劈开的竹杆中。

到秦朝时的“秦笔”,才奠定了后来毛笔的基本形状。

因善琏属湖州管辖,所以其制作的毛笔称为“湖笔”。

湖笔与徽墨、端砚、宣纸一起被称为“文房四宝”的珍品,是中国毛笔发展到最高水平的产物。

一善琏制笔业大约始于晋代。

相传秦代大将蒙恬创毫于世,善琏人便以笔业为生,几乎是家家出笔工,人人会制笔。

撰写于明孝宗弘治年间的《弘治湖州府志》记载:“湖州出笔,工遍海内,制笔者皆湖人,其地名善琏村……。

”善琏因此素享“湖笔之都”之美称。

在善琏,人们根据西晋崔豹所撰的《古今注》中,关于“蒙恬始造,即秦笔耳。

以柘木为管,鹿毛为柱,羊毛为披……”的说法,以及《湖州府志》上记载的:“博物志云舜造笔,小博物志云蒙恬造笔,古非无笔,但也用兔毫,自恬而且制法较胜于故,至今善琏者必祀恬为笔祖耳。

”等史料记载,历代尊奉蒙恬为笔祖,其湖笔制作工艺,也一直禀承恬之制法,且延续至今。

为了纪念笔祖蒙恬,善琏笔工在镇上建造了“蒙公祠”,每年的农历九月十六,都要举行盛大的笔祖庙会,以祭拜恩祖,企盼笔业兴旺。

自秦至唐,安徽的宣州成为全国的毛笔主产地,所产毛笔也称为“宣笔”。

南宋建朝后,宋、元在江淮之间四十多年的争战,使宣城逐渐凋敝,笔工走避江南,部分笔工徙居湖州。

善琏镇景区景点的介绍

善琏镇,那可是个宝藏地儿啊!这里充满着让人着迷的魅力。

走进善琏镇,就好像走进了一个时光的宝盒。

那古色古香的街道,石板路蜿蜒曲折,仿佛在诉说着过去的故事。

你看那街边的老房子,斑驳的墙壁不就像岁月留下的痕迹吗?

善琏可是湖笔的故乡啊!那制作湖笔的技艺,那可是传承了好久好久。

想象一下,一支支精致的湖笔就是从这里诞生,然后走向全国各地,被无数文人墨客握在手中,书写出一篇篇锦绣文章,这是多么了不起的事情呀!在那些湖笔作坊里,你能看到师傅们专注的神情,他们就像对待宝贝一样对待每一支笔,这可不是一般的手艺活,这是艺术啊!

还有那小镇上的人们,一个个都那么热情好客。

你随便找个街边的小店坐下,老板都会热情地给你推荐好吃的。

那味道,啧啧,真是绝了!就说那碗馄饨吧,皮薄馅大,汤鲜味美,吃了一碗还想再来一碗呢!这感觉,不就像是在家里吃饭一样自在嘛!

善琏镇还有很多好玩的地方呢!比如说那个小公园,里面绿树成荫,是个乘凉的好地方。

在那里坐一坐,听听鸟儿的叫声,感受一下微风的吹拂,哎呀,真是惬意极了!还有那个小广场,晚上可热闹了,大家都在那里跳舞、聊天,充满了生活的气息。

对了,别忘了去看看那座古老的石桥。

它横跨在小河上,虽然已经历经了风雨的洗礼,但依然坚固如初。

站在桥上,看着河水缓缓流淌,你会不会有一种穿越时空的感觉呢?

善琏镇啊,就是这样一个充满魅力的地方。

它既有历史的底蕴,又有生活的气息;既有传统的技艺,又有现代的活力。

来这里走一走,看一看,感受一下它的独特魅力吧!你难道不想来体验体验吗?你肯定会爱上这里的!。

善琏湖笔写丹青作者:寇洵来源:《莫愁·天下男人》 2013年第8期◎名笔之乡,震古烁今湖笔是毛笔中的佼佼者。

地处浙江湖州的善琏镇,是湖笔的发源地,也是我国主要的湖笔产地。

在这个古老的小镇上,几乎家家户户出笔工,更有不少湖笔世家。

古籍中也不乏对善琏出名笔的考据——撰写于明孝宗弘治年间的《弘治湖州府志》中记载:“湖州出笔,工遍海内,制笔者皆湖人也,其地名善琏村,村有含山,山巅浮屠,其卓如笔。

”位于善琏镇东南五公里处的含山之巅矗立着的七层宝塔,外形刚劲挺拔,仿佛一支精雕细刻的湖笔,呼应古人之言。

相传,秦朝大将蒙恬是毛笔的发明人,他曾在善琏村用羊毫和兔毫制笔,并将此种技艺一一传授给村民,因善琏隶属湖州,所以善琏产出的毛笔通称为湖笔。

为纪念蒙恬,善琏村西建有“蒙公祠”,每逢农历九月十六日蒙恬诞辰纪念日,当地都会举行大型祭祀活动,并沿续至今。

善琏制笔两千多年来,制笔工艺日趋完善。

◎锋颖神瀚,笔锋之髓湖笔选料极其精细,配以精湛的制作,形成尖、齐、圆、健四大特色,大致分为羊毫、紫毫、狼毫、兼毫四类,共280多个品种。

善琏湖笔厂生产的湖笔,以其独特的工艺、高雅的品位而深受书坛乃至社会各界名人的青睐。

善琏湖笔制作工艺相当复杂,从选料到成品,要经过120多道工序,大致分为水盆工和旱作工两部分。

做水盆工的笔工需各守在一个水盆旁,把千万根原毫放入水中,精挑细选,再依照笔头锋颖长短加以分类,这道工序叫“齐毫”,笔工要从千万根原毫中剔除断头的,无锋的,曲而不直的,扁而不圆的杂毛,再按毛的软硬程度进行笔头造型,到此步方成半成品。

然后旱作工还要经过扎头、装笔、择笔、刻字等工序才能最终制成成品。

众多工序中,择笔是相对难度较大的一项工艺,笔工左手握笔,右手拿一把小刀修削笔头,修去笔头中的劣毛和表层的杂毛,使笔头锋颖圆润,达到湖笔尖、齐、圆、健的标准。

一些高档湖笔,还需要以红木、湘妃竹、白瓷等为笔杆,在浑然天成中彰显华贵。

湖笔制作最能体现其工艺特色的当数传统品种——羊毫笔。

善琏湖笔文化博物馆善琏去过几次,后来虽然有了湖笔一条街,但冷清的场景让人颇为失望,以至于忽视湖笔博物馆的存在。

最近对毛笔越来越感兴趣,不是现在毛笔有多好,而是毛笔渐渐将成为历史,如果现在再不关注,将来蓦然回首,它已成为遗产!国庆即将结束,我在参观完文港邹农耕的毛笔博物馆后直奔善琏而来。

从湖州汽车东站公交转运中心坐含山方向的公交车一个小时左右来到善琏。

湖笔街看不到人,博物馆大门紧闭,我和老婆两人拎着行李暴露在空旷的湖笔街上,气氛非常尴尬。

终于在博物馆东侧的办公室里找到值班的,得以买票进馆。

湖笔文化馆的门票是20元,只有我们两人等于包场。

先是毛笔的历史有关毛笔知识的几个关键名词作了简单介绍湖笔因何崛起,是必须交代的接着展示善琏具有代表性的湖笔品种很多是新笔,有点带有广告性质,每个品种标有名称厂家,获得什么荣誉等等。

善琏湖笔厂双羊牌作为龙头老大,自然出镜频率最高。

顶峰、豹狼毫、紫毫等等个个都是拿手菜。

玉兰蕊则是湖笔最具代表性的品种。

其他厂家,也各显神通,知名的有王一品笔庄天官牌、含山湖笔厂囍牌、千金湖笔厂千金牌、石淙湖笔厂(湖笔四厂)玉兰牌。

终于在一个角落看到了古代毛笔实物,可惜陈列过于拥挤,看不清楚。

相对于更多仿制品占据大幅空间,而真正的宝贝却被冷落,有本木倒置,喧宾夺主之感。

这是非常遗憾的地方。

其他有关湖笔历史传承、制作技艺的图片和实物,程建中在他的《湖笔制作技艺》一书中叙述比较详尽,所以我基本也是走马观花,没有过多浏览。

拍下一点图片,供大家参考湖笔制作简单流程湖笔笔头制作选用的毛料湖笔制作所用的工具主要笔工传承人总体来说,善琏湖笔博物馆的规模要比文港的强很多,这不仅是湖笔书写的历史非常辉煌,更重要的是它是举全镇之力,又有处于长三角发达地区的优势。

即便如此,湖笔的衰落是一个不争的现实。

南浔善琏湖笔小镇笔尖上的江南

冯旭文

【期刊名称】《浙江画报》

【年(卷),期】2015(000)011

【摘要】<正>湖州城东南40公里处有小镇名善琏,在中国文人的心目中,这个占镇地位特珠,千百年来,此处一直被誉为"湖笔之都"。

占老的湖笔,悠长的文脉。

在时代的漩涡当中,一支湖笔究竟能生发出怎样的万千变幻?在家家制笔的善琏镇,正在徐徐展开的"湖笔小镇"——这幅历久弥新的画卷,将是由每一个善琏人共同绘制的在善琏,中国湖笔文化馆、湖笔一条街、蒙公祠,善琏湖笔厂、永欣寺以及湖笔文化主题公园等,都浓浓

【总页数】2页(P18-19)

【作者】冯旭文

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】J42

【相关文献】

1.善琏湖笔制作工艺的田野调查

2.善琏湖笔的喜与忧

3.笔中之冠:善琏湖笔传奇

4.笔中之冠:善琏湖笔传奇

5.善琏湖笔

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

湖笔的产地在浙江吴兴县善琏镇。

湖笔选料讲究,工艺精细,品种繁多,粗的有碗口大,细的如绣花针,具有尖、齐、圆、健四大特点。

尖:指笔锋尖如锥状;齐:笔锋撮平后,齐如刀切;圆:笔头圆浑饱满;健:笔锋挺立,富有弹性。

湖笔分羊毫、狼毫、兼毫、紫毫四大类;按大小规格,又可分为大楷、寸楷、中楷、小楷四种。

湖笔,又称“湖颖”。

颖是指笔锋尖端一段整齐透亮的部分,笔工们称为“黑子”,这是湖笔最大的特点。

这种笔蘸黑后,笔锋仍是尖形,把它铺开,内外之毛整齐而无短长。

这一带的山羊,每只平均只出三两笔料毛,有锋颖的也只有六钱。

一支湖笔,笔头上的每一根具有锋颖的毛都是在无数粗细、长短、软硬、曲直、圆扁的羊毛中挑选出来,具有尖圆齐健,毫细出锋,毛纯耐用的优点。

“黑子”的深浅,体现锋颖的长短。

湖笔一般都是用上等山羊毛经过浸、拔、梳、连、合等近百道工序精制而成。

善琏湖笔的成名,与元代大书画家赵孟頫有密切关系。

号称“日书万字”的湖州人赵孟頫,他对当地湖笔制作技艺,十分关心和重视。

据《湖州府志》载:他曾要人制笔,一管不如意,即令拆裂重制。

这种严格的质量要求,一直流传至今。

白居易曾以“千万毛中拣一笔”和“毫虽轻,功甚重”来形容制笔技艺之精细和繁复。

湖笔具备尖、齐、圆、健的特点,称为湖笔的“四德”,所以有“毛颖之技甲天下”之说。

徽墨产于徽州地区的屯溪、歙县、绩溪等地。

距今已有千年历史。

徽墨以松为基本原料,渗入20多种其他原料,精制而成。

成品具有色泽黑润、坚而有光、入纸不晕、经久不褪、馨香浓郁及防腐防蛀等特点,宜书宜画。

高档徽墨有超顶漆烟、桐油烟、特级松烟等。

徽墨的生产始于南唐。

创制人是奚超、奚廷父子。

唐中叶至唐未,由于藩镇之乱,连年征战,大量的人口和经济重心南移,奚氏一家由河北易水(今易县)南迁,为黄山白岳之奇和练溪、新安之妙所吸引,遂定居歙州。

奚氏父子本是制墨能工,此时得皖南的古松为原料,又改进了捣松、和胶等技术,终于创制出“丰肌腻理,光泽如漆”,经久不褪,香味浓郁的佳墨。

我的家乡

我的家乡在湖笔之都——善琏镇。

那里充满了浓浓的湖笔文化气息,是个旅游的好地方。

蒙公祠是为纪念笔祖蒙恬将军而建立的。

门前有一对威武的石狮子,迎接四方宾客。

正殿的神台上安放着三尊塑像。

居中的蒙恬将军身着战袍,安详端坐;他右边站着的蒙夫人微露笑容,左边立着的蒙公子天真可爱。

神台背后是一幅巨大的制笔图,描绘了蒙恬夫妇和笔工们辛勤劳动的场景。

湖笔文化馆里陈列着从古到今的制笔工具,各种各样的毛笔。

家乡的湖笔品质优良,不仅受到国内书画家的喜爱,就是在海外,也是非常有名的。

我的家乡真是个好地方。

我爱我的家乡。

善琏湖笔小镇研学营地简介

善琏湖笔小镇研学营地位于中国浙江省湖州市南浔区善琏镇,是一个集文化传承、教育研学、旅游观光为一体的特色小镇。

善琏镇被誉为“中国湖笔之都”,拥有悠久的湖笔制作历史和丰富的湖笔文化底蕴。

研学营地的核心区域规划面积为1.34平方公里,旨在打造一个以湖笔为主线,融合传统文化、艺术创作、工艺体验、学术研究等多种功能于一体的综合性研学基地。

研学营地坚持“无特色不小镇”的理念,通过湖笔这一传统特色产业的传承与发展,推动湖笔产业做大做强,湖笔技艺传承发扬,湖笔文化做精做优。

研学营地的主要内容包括:

1.湖笔文化展示:通过建设湖笔博物馆、文化展览馆等设施,展示湖笔的历史、制作工艺和文化价值。

2.湖笔工艺体验:设立湖笔制作工坊,供游客和研学团队体验湖笔制作的各个环节,从原材料的选择到成品的制作。

3.艺术创作与交流:吸引艺术家和学者前来进行艺术创作和学术研究,举办各类文化交流活动。

4.教育研学课程:开发与湖笔相关的研学课程,结合当地教育资源,为中小学生提供实践和体验式学习的机会。

5.旅游观光服务:提供旅游咨询服务,规划旅游路线,

开发特色旅游产品,吸引游客体验善琏湖笔文化。

通过研学营地的建设和发展,善琏湖笔小镇不仅成为湖笔文化的传承地,也成为了国内外游客了解和学习中国传统文化的目的地。