气象学复习资料

- 格式:docx

- 大小:75.65 KB

- 文档页数:7

作业1.大气的上界有多高?在此高度内分为哪几层?对流层的主要特点有哪些? 答:由于着眼点不同,大气上界有两种分法(普遍),一是着眼于大气中出现的某些物理现象,按此,大气上界大约为1200km ;二是着眼于大气密度,按此大气上界大约为2000~3000km 。

大气圈可分为对流层、平流层、中间层、热层和散逸层。

对流层的特点:①气温随高度升高而降低;②垂直对流运动显著;③气象要素水平分布不均。

2.高山常年积雪、云峰高耸,反映了哪一层的特点?为什么?答:反映了对流层的特点。

在对流层中,气温随高度的增加而递减。

高山常年积雪,是因为其高度已达到或低于积雪存在的温度,云峰耸立是因为随高度的升高,气流中的水汽不断凝结,产生云雾。

3.已知10℃时,E 为12.3hpa ;18℃时,E 为20.6hpa 。

某地上午8时气温为23℃,e 为12.3hpa ;次日8时气温为23℃,e 为20.6hpa 。

求两天8时的Td ,用此说明Td 的高低直接与什么因子有关。

答:d T (露点)是指在空气中水汽含量,气压一定下,使空气冷却达到饱和时的温度。

第一天上午8时e 为12.3hpa,而10时E 为12.3hpa ,所以第一天8时的Td 为10℃。

第二天上午8时e 为20.6hpa,而18时E 为20.6hpa ,所以次日8时的Td 为18℃。

Td 的高低直接与空气中的水汽含量有关,水汽含量越多,露点越高(露点也是反映空气中水汽含量的物理量)。

4.比较干、湿空气状态方程说明: (1)在同温同压下,干、湿空气的密度谁大谁小?(2)在同压下,空气愈潮湿、温度愈高,其密度将会减小还是增大? 答:干空气状态方程P=ρd R T ,湿空气状态方程为P=ρd R T (1+Pe 0.378) (1)同温同压下,湿空气密度为ρ=)Pe0.378(1+T R Pd干空气密度为ρ=TR Pd ,由于)e 378.01(P T R T R d d +<所以干空气密度大于湿空气密度(2)空气中水汽压愈大,e 越大 P=ρ)e378.01(PT R d +,空气越潮湿,e 越大,其密度越小。

题型:填空、判断、选择、名词解释、简答、计算、画图、叙述。

第一章引论1.名词解释:1)气象学:研究大气现象和过程,探讨其演变规律和变化,并直接或间接用之于指导生产实践为人类服务的科学。

2)天气:某一地区,在某一瞬时或某一短时间内大气中的大气状态(如气温、气压、湿度)和大气现象(风、云、雾、降水等)的综合。

是瞬时的、多变的、不稳定的。

3)气候:在太阳辐射、大气环流(自身运动)、下垫面性质(海陆、平原、高山)和人类活动在长时间相互作用下,在某一时段内大量天气过程的综合。

4)气候系统:一个包括大气圈、水圈、陆地表面、冰雪圈和生物圈在内的,能够决定气候形成、分布、变化的统一的物理系统。

其中大气圈是主体部分,最活跃、变化最大的组成部分。

5)气候学:研究太阳辐射、大气环流(自身运动)、下垫面性质(海陆、平原、高山)和人类活动四种关系多年作用下的天气统计状态。

或研究气候的形成、分布和变化规律的科学。

2.天气与气候的联系以及区别:联系:①二者存在着统计上的联系。

②气候不仅包括多年来经常发生的天气状况,而且也包括某些年份偶尔出现的极端天气状况。

区别:天气:周期短、天气系统单纯(气旋、反气旋)、不稳定气候:周期长、气候系统庞大(一个能源、五个子系统)、稳定所以说,不能单纯将气候作为天气资料的多年统计的累积,他更强调它的成因,即大气环流、下垫面性质、人类活动长期作用下的某一时段内大量天气过程的总和。

3.大气的结构包括:对流层、平流层、中间层、热层、散逸层4.对流层是地球大气中最低的一层,云雾雨雪等主要天气现象都出现在此层。

5.对流层的特征(以及原因):1)气温随海拔高度增加而降低(由于对流层主要是从地面得到热量,因此气温随高度的增加而降低)2)空气对流运动显著,天气现象复杂多变(由于地表面的不均匀加热,产生垂直对流运动)3)温、湿度水平分布不均匀(由于对流层收地表的影响最大,而地表面有海陆分异、地形起伏等差异)6.平流层的特征:1)平流层下层气温受地面影响很小,在25km处形成高空暖区。

空⽓污染⽓象学复习资料名词解释:1、空⽓污染⽓象学:是近代⼤⽓科学研究的⼀个新的分⽀学科,研究⼤⽓运动同⼤⽓中污染物相互作⽤的学科,它作为⼤⽓环境问题研究与应⽤的⼀个重要领域,研究排放进⼊⼤⽓层的空⽓污染物的扩散稀释、转化、迁移和清楚的规律,模拟并预测空⽓污染物的浓度分布及其对环境空⽓质量的影响。

2、⽓象要素:构成和反映⼤⽓状态和⼤⽓现象的基本因素,简称为⼤⽓状态的物理现象和物理量。

3、风:空⽓相对于地⾯的⽔平运动成为风,它有⽅向和⼤⼩,是⽮量。

4、湍流:是⼀种不规则运动,其特征是时空随机变量,包括机械因素和热⼒因素,由机械或动⼒作⽤⽣成的是机械湍流,地表⾮均⼀性和粗糙度均可产⽣这种机械湍流活动。

由各种热⼒因⼦的热⼒作⽤诱发形成的湍流称热⼒湍流,⼀般情况下,⼤⽓湍流的强弱取决于热⼒和动⼒两种因⼦。

在⽓温垂直分布呈强递减时,热⼒因⼦起主要作⽤,⽽在中性层结情况下,动⼒因⼦往往起主要作⽤。

5、⼤⽓温度:指1.5⽶的百叶箱温度。

6、⼲绝热递减率:绝热垂直递减率(绝热直减率):⽓块在绝热过程中,垂直⽅向上每升降单位距离时的温度变化值。

(通常取100m ),单位:℃/100m 。

7、⼲绝热垂直递减率γd (⼲绝热直减率): ⼲⽓块(包括未饱和湿空⽓)在绝热过程中,垂直⽅向上每升降单位距离的温度变化值。

(通常取100⽶),根据计算,得到γd 约为0.98℃/100m ,近似1℃/100m 。

8、混合层⾼度:在实践中,经常会出现这样的温度层结:低层是不稳定的⼤⽓,在离地⾯⼏百到上千⽶⾼空存在⼀个明显的逆温层,即通常所说的上部逆温的情况,它使污染物的垂直扩散受到限制,实际上只能在地⾯⾄逆温的扩散叫“封闭型”扩散。

存在封闭型扩散的空⽓层称混合层。

上部稳定层结的底部的⾼度称为混合层⾼度。

9、地⾯绝对最⼤浓度:两种作⽤的结果:定会在某⼀风速下出现地⾯最⼤浓度的极⼤值,称为地⾯绝对最⼤浓度,⽤Cabsm ,出现最⼤浓度的风速称为危险风速10、烟⽓抬升⾼度:烟囱⾼度He 为烟囱的有效⾼度.这个⾼度就是烟流中⼼线完全变成⽔平时的⾼度.它等于烟囱的实际⾼度Hs 和烟⽓的抬升⾼度△H 之和.He= Hs+ △H11、烟流宽度2y0(或2z0)定义为烟流中⼼线⾄等于烟流中⼼线浓度⼗分之⼀处的距离的⼆倍。

气象学复习模拟练习题气象学复习模拟练习题第一节大气的组成和热能1、什么是干洁空气?(P82)通常把除水汽、液体和固体杂质外的整个混合气体称为干洁空气,简称干空气。

2、什么是一个大气压?(P86)气象学把温度为0℃、纬度为45°的海平面气压作为标准大气压,称为1个大气压,相当于1013.25 hPa。

3、气压随高度的变化与气温和气压条件的关系。

(P87)气压随高度的实际变化与气温和气压条件有关。

从下表3-3可以看出:①在气压相同条件下,气柱温度愈高单位气压高度差愈大,气压垂直梯度愈小,即暖区气压垂直梯度比冷区小;②在相同气温下,气压愈高单位气压高度差愈小,气压垂直梯度愈大。

因此,地面高气压区,气压随海拔上升而很快降低,上空往往出现高空低压。

地面暖区气压常比周围低,而高空气压往往比同高度的邻区高;地面冷区气压常比周围高,而高空气压往往比周围低。

内容需要下载文档才能查看内容需要下载文档才能查看4、什么是“标准大气”?(P90)人们根据高空探测数据和理论,规定了一种特性随高度平均分布的大气模式,称为“标准大气”或“参考大气”。

标准大气模式假定空气是干燥的,在86km以下是均匀混合物,平均摩尔质量为28.9644kg/kmol,且处于静力学平衡和水平成层分布。

5、太阳辐射能由哪些组成?(P91)太阳辐射能主要是波长在0.4一0. 76 um的可见光,约占总能量的50%;其次是波长大于0.76 um的红外辐射,约占总辐射能的43%;波长小于0.4 um的紫外辐射约占7%。

6、什么是太阳辐射强度?(P91)表示太阳辐射能强弱的物理量,即单位时间内垂直投射在单位面积上的太阳辐射能,称为太阳辐射强度。

7、什么是太阳常数?(P91)在日地平均距离(D= 1.496×108 km)上,大气顶界垂直于太阳光线的单位面积上每分钟接受的太阳辐射称为太阳常数(用S0表示)。

8、为什么天空有时候是蔚蓝色的,有时候又是灰白色的?(必考)(P91-92)散射和反射作用受云层厚度、水汽含量、大气悬浮微粒粒径和含量的影响很大。

《气象学与气候学》复习要点第一章研究对象、任务和发展简史1.气象、天气和气候的含义气象:大气中发生的物理现象和过程,称为气象。

天气:短时间内大气状态和大气现象的综合。

气候:长时间内,大气状态和现象的的平均状况和极端状态。

2.广义的气象学和狭义的气象学:广义的气象学:所有研究大气现象和过程的学科统称为气象学。

狭义的气象学:仅研究大气中大气现象的学科称为狭义气象学。

3.大气的主要组成成份氮、氧、氩、 CO2、氖、氦、甲烷、氪、氧化氮、氙、臭氧、氡等。

前四个的含量分别是78.08、20.95、0.93、0.03,累加值 99.03、99.96、99.99。

大气气溶胶粒子:大气中悬浮的多种固体和液体微粒,统称为大气气溶胶粒子。

4.大气的质量随高度的变化大气总质量约5.3×1015吨。

50%在5.5公里以下;75%在11公里以下;25%在11公里—100公里;1% 在36公里—100公里;5. 大气上界有两种划分方法一是大气中出现物理现象的最高高度:极光,1200千米,大气的物理上界;另一种着眼于大气密度与星际气体密度接近的高度:大约2000—3000千米。

6. 大气的垂直分层⑴对流层高度:平均高度10—12公里,赤道平均高17—18公里,极地平均高8—9公里。

特征:①气温随高度升高而降低;平均而言:气温直减率γ=0.65℃/100米②盛行垂直对流运动;③气象要素分布不均;⑵平流层自对流层顶—55km。

温度最初随高度增加不显著,30 km以上显著升高。

气流比较平稳,空气的对流运动很弱。

对流层中水汽含量少,大多数时间天空是晴朗的。

在20 km以上高空,可在早晚观测到贝母云。

⑶中间层自平流层顶到85 km左右为中间层。

温度随高度升高而降低。

有强烈的对流运动。

几乎无云出现,有时能看到薄、银白色的夜光云。

有一个白天出现的电离层,叫做D层。

高度60—90公里。

⑷暖层高度自85公里到250或500 km。

又称热成层或暖层。

一、名词解释范围(共计20分)(1)冷暖平流:由温度的个别变化与局地变化的关系:或 33dT T V T dt t ∂=+⋅∇∂ dT T T V T w dt t t∂∂=+⋅∇+∂∂ 移项后,有:T dT T V T w t dt t∂∂=-⋅∇-∂∂ 设,则有0,0dT w dt == ( s 方向即水平速度的方向。

空气微团做水平运动T T V T V t s∂∂=-⋅∇=-∂∂ 时,即使为微团本身的温度保持不变,也会引起温度场的局地变化。

) 当,即沿着水平速度方向温度是升高的,风由冷区吹向暖区,这时0T s∂>∂0T V s ∂-<∂(即),会引起局地温度降低,我们便说有冷平流。

0T t∂<∂ 当,即沿着水平速度方向温度是降低的,风由暖区吹向冷区,这时0T s ∂<∂0T V s ∂->∂(即),会引起局地温度升高,我们便说有暖平流。

0T t ∂>∂总之温度平流是通过水平气流引起温度的重新分布而使局地温度发生变化的。

(2)罗斯贝数:水平惯性力与水平科氏力之比,即:,表示大气运动的准地转程00U R f L=度,也可用来判别大气运动的类型(大、中、小尺度)和特性(线性或非线性)。

(3)梯度风:水平科氏力、离心力和水平气压梯度力三力达成的平衡。

此时的空气运动称为梯度风,即。

21V p fV R nρ∂+=-∂(4)地转风:对于中纬度天气尺度的扰动,水平科氏力与水平气压梯度力接近平衡。

这时的空气作水平直线运动,称为地转风,表达式为: 。

1g V p k f ρ=-∇⨯ (5)平面近似:中高纬地区,对大尺度运动,,则,其中β/1y a <0f f y β=+002cos 2sin ,f const const aϕϕβ=Ω===具体做法:不被微分时,令。

在平流项中被微分时,令f 0f f const ==f 。

f const yβ∂==∂实质:利用纬度处某点的切平面代替该点附近的地球球面(即取局地切平面近似),0ϕ只考虑地球球面性最主要的影响—科氏参数随纬度的变化。

![[理学]气象与气候学复习资料](https://uimg.taocdn.com/b8ad5c50326c1eb91a37f111f18583d049640fa0.webp)

[理学]⽓象与⽓候学复习资料第⼀章:引论1.⽓象:⼤⽓中的物理现象2.⽓候:多年天⽓综合的表现,包括某地地区多年的⼤⽓平均状况和极端状况3.天⽓:⼀定区域短期天⽓状况及其变化的总称4.⽓温垂直递减率:⼜叫绝热率,是表征⽓体随着⾼度的增加⽽其⽓温的变化程度的物理量。

⼜指在对流层主要从地⾯的到热量,因此⽓温随着⾼度的增加⽽降低。

⼀般⽽⾔,⾼度每增加100⽶,⽓温就下降约0.65,通常⽤r表⽰。

5.⼤⽓污染:是指由于⼈类活动或者⾃然过程引起某些物质进⼊⼤⽓中,呈现出⾜够的浓度,达到⾜够长的时间,并因此危害了⼈体的舒适,健康,福利和环境污染的现象(⼤⽓中某些⽓体和尘埃的增多导致⽓体⽓候发上改变)6.标准⼤⽓压:在摄⽒温度0℃,纬度45°,晴天时海平⾯上的⼤⽓压强为标准⼤⽓压,其值⼤约相当于760mm汞柱⾼7.饱和⽔汽压:在温度⼀定情况下,单位体积空⽓中⽔汽量有⼀定限度,⽔汽含量达到限度时饱和空⽓的⽔汽压。

(温度:指数曲线;形状:凸凹⽔平;性质:溶液⾯)8.饱和差:在⼀定温度下,饱和⽔汽压与实际空⽓中的⽔汽压之差9.相对湿度:空⽓中的实际⽔汽压与同温度下的饱和⽔汽压的⽐值10.当⽔汽压不变时,⽓温升⾼,饱和⽔汽压增⼤,相对湿度会减⼩11.⽓象学:是把⼤⽓当作研究的客体,从定性和定量两⽅⾯来说明⼤⽓特征的学科,集中研究⼤⽓的天⽓情况和演变规律和对天⽓的预报12.⽓候学:是研究⽓候特征,形成,形成,分布和演变规律,以及⽓候与其他⾃然因⼦和⼈类活动关系的学科13.天⽓学:是研究天⽓现象和天⽓过程的物理本质以及规律,并⽤以制作天⽓预报的学科1.⽓候和天⽓的区别:⼀,从定义上,天⽓是指某⼀地区在某⼀瞬间或某⼀短时间内⼤⽓状态(温度,湿度,压强)和⼤⽓现象(风⾬雷电)的综合。

⽓候是指在太阳辐射,⼤⽓环流,下垫⾯性质和⼈类活动在长时间相互作⽤下,在某⼀时段内⼤量天⽓过程的综合。

⼆,从形成机制上:天⽓是指⼀般在单⼀天⽓系统的控制和影响下形成的,⽓候则复杂得多,⾄少是天⽓系统共同作⽤所致。

1、气候学的发展大致经历了哪几个阶段?气候学在国民经济中的重要作用主要表现在那些方面?2、什么是气候系统? 它由哪些因子组成?列出四个与大气相关的环境问题,并说明哪些是全球性的,哪些属于区域性或地方性的。

3、大气中二氧化碳成分增加的原因及其可能的后果是什么?4、臭氧的分布特点是什么? 大气中的臭氧在气象学和生物生命活动中有什么意义?5、什么是大气气溶胶粒子?它在哪些大气过程中有重要作用?假如大气中完全不存在大气气溶胶,地球大气环境回有什么变化?6、对流层的主要特点及其成因是什么?7、试导出等温大气和多元大气中空气密度随高度分布的表达式,画出均质大气、等温大气和多元大气的温度、压强、密度的垂直变化曲线示意图,并分析比较。

8、气压系统主要有哪几种基本形式?什么是深厚系统和浅薄系统?怎样的温压配置有利于上述系统的形成?第二章复习思考题1、何为辐射? 辐射遵循哪些基本定律?2、太阳辐射光谱可分为哪三部分? 各占太阳辐射总能量的多少? 太阳辐射穿过大气时起了什么变化?3、为什么大气在比较干洁时,天空呈蔚蓝色?而浑浊时天空呈灰白色?并解释早晚的红日。

4、到达地面的太阳总辐射由哪两部分组成? 试比较二者的不同?5、太阳辐射随太阳高度角、大气透明度、纬度、海拔高度是如何变化的?6、地面有效辐射的大小与地面和大气的哪些性质有关?7、地气系统的辐射差额随纬度如何变化?8、什么是干绝热过程,什么是湿绝热过程?在干湿绝热过程中分别有哪些保守量?写出露点温度直减率的表达式。

9、为何湿绝热直减率( )小于干绝热直减率( )?的大小与什么有关? 如何通过,,判断大气的层结稳定度?第三章复习思考题1、饱和水汽压的大小决定于哪些因素?它们如何影响饱和水汽压?2、大气中水汽凝结的条件是什么?达到凝结的途径通常有哪些?3、根据上升运动的特点,云可分为哪几类?了解各类云的主要特征。

各类云与什么样的降水相联系?4简要说明云滴增长为雨滴的物理过程。

Part1第一章地球大气〔6 分〕重点:大气成分中的臭氧、二氧化碳、气溶胶粒子和大气构造中的对流层。

1、大气是由干洁大气、水汽和液态和固态微粒组成的混合物。

2、什么是干洁大气?干洁大气的主要成分是氮、氧和氩。

干洁大气是指出去水汽和悬浮在大气中的固态液态微粒以外的整个混合气体。

3、高层大气中的臭氧主要是在太阳紫外辐射作用下形成的,大气中臭氧浓度最大的高度是20~30km 。

4、大气中的臭氧具有什么作用?P11(1)吸取紫外线,保护地面的生物免受过多紫外线的损害(2)对紫外线有着极其重要的调控作用,保存对地面生物有利的紫外线A(3)臭氧吸取太阳紫外辐射对高层大气有明显增温作用5、大气中二氧化碳浓度白天、晴天、夏季比黑夜、阴天、冬季小,城市比郊区大。

大气中的二氧化碳具有什么作用?P11(1)绿色植物进展光合作用不行或缺的原料(2)重要温室气体,猛烈吸取和放射长波辐射,对地面和近地气层具有保温、增温效应6、列举大气中气溶胶粒子的重要影响。

什么是霾?雾和霾有何区分P12气溶胶例子的影响:(1)吸取太阳辐射,使空气温度增高,减弱到达地面的太阳辐射(2)阻挡地面辐射,减缓地面的辐射冷却(3)降低大气透亮度,影响能见度(4)充当水汽的分散核,对成云致雨有重要作用。

霾是指空气中的灰尘、硫酸、有机碳氢化合物等气溶胶粒子组成的大气混浊现象,是水平能见度小于10km。

雾与霾的区分雾霾水平能见度范围小于1km小于10km厚度几十米至200 米左右1-3 千米相对湿度大于90%小于80%边界特征边界很清楚与晴空区之间无明显边界颜色乳白色,青白色黄色,橙黄色7、依据大气物理性质的垂直分布,可将大气从低到高依次分为对流层、平流层、中间层、热成层和散逸层。

大气中的臭氧主要分布在平流层,热成层对无线电波的远距离传播具有重要作用。

8、对流层大气有哪些主要特点?P13(1)对流层大气的温度随高度的上升而降低(2)对流层大气具有猛烈的铅直方向上的对流运动和不规章的乱流运动(3)大气中的云、雾、雨、雪等主要天气现象都发生在对流层中(4)对流层各种气象要素水平分布不均匀,对流层集中了3/4 以上的大气质量和几乎全部水汽,是天气变化最为简单的层次。

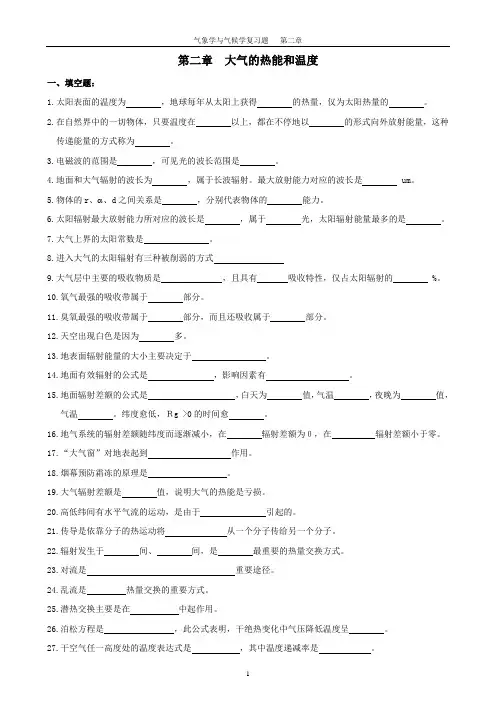

第二章大气的热能和温度一、填空题:1.太阳表面的温度为,地球每年从太阳上获得的热量,仅为太阳热量的。

2.在自然界中的一切物体,只要温度在以上,都在不停地以的形式向外放射能量,这种传递能量的方式称为。

3.电磁波的范围是,可见光的波长范围是。

4.地面和大气辐射的波长为,属于长波辐射。

最大放射能力对应的波长是 um。

5.物体的r、 、d之间关系是,分别代表物体的能力。

6.太阳辐射最大放射能力所对应的波长是,属于光,太阳辐射能量最多的是。

7.大气上界的太阳常数是。

8.进入大气的太阳辐射有三种被削弱的方式9.大气层中主要的吸收物质是,且具有吸收特性,仅占太阳辐射的 %。

10.氧气最强的吸收带属于部分。

11.臭氧最强的吸收带属于部分,而且还吸收属于部分。

12.天空出现白色是因为多。

13.地表面辐射能量的大小主要决定于。

14.地面有效辐射的公式是,影响因素有。

15.地面辐射差额的公式是,白天为值,气温,夜晚为值,气温。

纬度愈低,Rg >0的时间愈。

16.地气系统的辐射差额随纬度而逐渐减小,在辐射差额为0,在辐射差额小于零。

17.“大气窗”对地表起到作用。

18.烟幕预防霜冻的原理是。

19.大气辐射差额是值,说明大气的热能是亏损。

20.高低纬间有水平气流的运动,是由于引起的。

21.传导是依靠分子的热运动将从一个分子传给另一个分子。

22.辐射发生于间、间,是最重要的热量交换方式。

23.对流是重要途径。

24.乱流是热量交换的重要方式。

25.潜热交换主要是在中起作用。

26.泊松方程是,此公式表明,干绝热变化中气压降低温度呈。

27.干空气任一高度处的温度表达式是,其中温度递减率是。

28.大气稳定度是指使具有或返回原来位置的或。

29..当γ<0时称,γ=0称,这样的大气层结是。

30.条件性不稳定的大气层结条件是,对于干空气和未饱和湿空气是,对于饱和空气则是。

31..不稳定能量的类型有。

32.气温随时间的变化主要有两种方式即,其中周期性变化有。

气象学复习资料一、名词解释气象学:气象学是研究大气中各种现象(包括各种物理的、化学的以及人类活动对大气的影响)的成因和演变规律及如何利用这些规律为人类服务的科学。

大气污染:由于人类活动或自然过程,使局部、甚至全球范围的大气成分发生对生物有害的变化称为大气污染。

照度:单位面积上接受的光通量称照度。

太阳常数:当地球位于日地平均距离时(约为1.496⨯108km),在地球大气上界投射到垂直于太阳光线平面上的太阳辐射强度则称为太阳常数,以S0表示。

地面有效辐射:地面辐射(Ee)与被地面吸收的大气逆辐射(δEa)之差,称为地面有效辐射(也称净红外辐射)以E0表示,即E0=Ee—δEa地面辐射差额:在单位时间内,单位面积地面所吸收的辐射与放出的辐射之差,称为地面辐射差额(R),也称地面净辐射。

容积热容量:单位体积的物质,温度变化10C所需吸收或放出的热量,称为容积热容量。

导温率:单位容积的物质,通过热传导,由垂直方向获得或失去λ焦耳(J)的热量时,温度升高或降低的数值称为导温率(导温系数),也称热扩散率。

干绝热直减率:在大气静力条件下(即气块的气压时时都与周围大气的气压处于平衡),干空气和未饱和湿空气的这种作干绝热升降运动而引起气块的温度随高度的变化率(γd=—dT/dZ),称为干绝热直减率。

湿绝热直减率:湿绝热过程中的温度变化率,称为湿绝热直减率。

相对湿度:传统上,把空气中的实际水汽压与同温下饱和水汽压的比值,用百分数来表示,称为相对湿度。

露点温度:在空气中水汽含量不变和气压一定的条件下,通过降低温度而使空气达到饱和时的温度称为露点温度,简称露点。

干燥度:一地某时段内水面可能蒸发量与同期内降水量之比值,称为干燥度或干燥系数。

地转风:地转风是指自由大气中空气作等速、直线的水平运动。

当地转偏向力增大到与气压梯度力大小相等,方向相反时,空气就沿着等压线作等速直线水平运动,这种水平运动称为地转风。

季风:①认为一年内随季节有规律转变风向的风称季风;②认为并不是一切盛行风向的明显季节变化都能叫做季风,只有那些盛行风向有明显的季节变化,且这两种风向性质(主要是潮湿程度)和它们所带来的天气现象都有明显差别的风,才称季风。

卫星气象学期末复习重点 Jenny was compiled in January 2021倾角:这是指卫星轨道平面与赤道平面之间的夹角,单位度。

轨道周期:指卫星绕地球运行一周的时间。

星下点:指卫星与地球中心的连线在地球表面上的交点,用地理坐标的经纬度表示。

太阳同步卫星轨道:卫星的轨道平面与太阳始终保持固定的取向。

由于这一种卫星轨道的倾角接近900,卫星近乎通过极地,所以又称它为近极地太阳同步卫星轨道,有时简称极地轨道。

为保持卫星的轨道平面始终与太阳保持固定的取向,必须使卫星的轨道平面每天自西向东旋转10(相对于太阳)。

截距:由于卫星绕地球公转的同时,地球不停地自西向东旋转,所以当卫星绕地球转一周后,地球相对卫星转过的度数,这个度数称之截距。

可见截距是两个升交点之间的经度差。

卫星的姿态:卫星的姿态是指卫星在空间相对于轨道平面、地球表面或任何坐标系的固定取向。

行星反照率:地球-大气系统的反照率称为行星反照率,它表示射入地球的太阳辐射被大气、云及地面反射回宇宙空间的总百分数。

亮度温度(Tb):在给定波长处,如果物体的辐射亮度Lλ(T)与温度为Tb的黑体辐射亮度相等,即Lλ(T)=Bλ(Tb)则称Tb为该物体的亮度温度。

亮度温度又称等效黑体温度或辐射温度。

空间分辨率:指卫星在某一时刻观测地球的最小面积。

相函数:综合方向上每单位立体角内的粒子散射能量与粒子所有方向平均的每单位立体角内的散射能量之比,记为p(θ),θ为散射角。

云带:带状云系宽度大于一个纬距称做云带。

纹理:纹理是指云顶表面或其它物像表面光滑程度的判据。

涡旋云系:涡旋云系是一条或多条不同云量和云类的螺旋云带朝着一个公共中心辐合形成的,与大尺度涡旋相联系。

色调:也称亮度或灰度,指卫星云图上物像的明暗程度。

结构形式:指目标物对光的不同强弱的反射或其辐射的发射所形成的不同明暗程度物像点的分布式样。

单次反照率:表示在消光衰减中纯散射占的那部分。

表1可见光云图与红外云图的比较雹暴云团与暴雨云团的特点:雹暴云团特点:1.云团初生时表现为边界十分光滑的具有明显的长轴椭圆型,表明出现在强风垂直切变下,长轴与风垂直切变走向基本一致;在雹暴云团成熟时,云团的上风边界十分整齐光滑,下风边界出现长的卷云砧,拉长的卷云砧从活跃的风暴核的前部流出,强天气通常出现于云团西南方向的上风一侧,可见光云图上出现穿透云顶区(风暴核),红外云图上有一个伴有下风方增暖的冷v型。

农业气象学试题(有答案)第一章大气一、名词解释题: 1. 干洁大气:除去了水汽和各种悬浮的固体与液体微粒的纯净大气,称为干洁大气。

2. 下垫面:指与大气底部相接触的地球表面,或垫在空气层之下的界面。

如地表面、海面与其它各种水面、植被表面等。

3. 气象要素:构成和反映大气状态的物理量和物理现象,称气象要素。

主要包括气压、气温、湿度、风、云、能见度、降水、辐射、日照和各种天气现象等二、填空题: (说明:在有底线的数字处填上适当内容)1. 干洁大气中,按容积计算含量最多的四种气体是:(1)、(2)、氩和(3)。

2. 大气中臭氧主要吸收太阳辐射中的 (4)。

3. 大气中二氧化碳和水汽主要吸收 (5)辐射。

4. 近地气层空气中二氧化碳的浓度一般白天比晚上(6),夏天比冬天 (7) 。

5. (8) 是大气中唯一能在自然条件下发生三相变化的成分,是天气演变的重要角色。

6. 根据大气中 (9) 的铅直分布,可以把大气在铅直方向上分为五个层次。

7. 在对流层中,温度一般随高度升高而 (10) 。

8. 大气中对流层之上的一层称为(11) 层,这一层上部气温随高度增高而 (12) 。

9. 根据大气中极光出现的最大高度作为判断大气上界的标准,大气顶约高 (13) 千米。

答案: (1)氮 (2)氧 (3)二氧化碳 (4)紫外线 (5)长波 (6)低 (7)低 (8)水汽 (9)温度 (10)降低 (11)平流 (12)升高 (13)1200三、判断题: (说明:正确的打“√”,错误的打“×”)1. 臭氧主要集中在平流层与其以上的大气层中,它可以吸收太阳辐射中的紫外线。

2. 二氧化碳可以强烈吸收太阳辐射中的紫外线,使地面空气升温,产生“温室效应”。

3. 由于植物大量吸收二氧化碳用于光合作用,使地球上二氧化碳含量逐年减少。

4. 地球大气中水汽含量一般来说是低纬多于高纬,下层多于上层,夏季多于冬季。

5. 大气在铅直方向上按从下到上的顺序,分别为对流层、热成层、中间层、平流层和散逸层。

气象学与气候学复习重点第一章绪论1.天气与气候的区别(时间、空间尺度)2.气象学发展历程:气象仪器、无线电报、无线电探空仪、遥感探测、自动气象站第二章大气的基本情况1.大气组成:干洁空气(N2、O2、CO2、O3)、水分、悬浮杂质2.大气的垂直结构(温度、成分、电荷、大气垂直运动)a.对流层:①气温随高度增加而降低②垂直对流运动③气象要素水平分布不均匀④主要大气现象发生在此层分层:贴地层、摩擦层、对流中层、对流上层、对流层顶b.平流层:①25km(臭氧层)以下,气温保持不变;25km以上,气温随高度增加而显着升高。

(臭氧层能大量吸收太阳辐射热而使空气温度大大升高)②空气运动以水平运动为主,无明显的垂直运动。

③水汽和尘埃含量极少,晴朗少云,大气透明度好,气流比较平稳,适宜飞机航行。

c.中间层:温随高度增加而迅速下降,并有强烈的垂直运动。

d.热层:气温随温度的增加而迅速增高;电离现象e.散逸层3. 气象要素:气温、气压、湿度、风向、风速、云量、降水量、能见度a.比湿:一团湿空气中,水汽质量与该团空气总质量(水汽与干空气的质量)的比值;b.露点:空气水汽含量不变,气压一定时,使空气达到饱和时的温度,称露点温度气压一定时,露点的高低只与空气中水汽含量有关,水汽含量高,露点高;实际大气中,空气经常处于未饱和状态,露点温度比气温低第三章辐射系统1.辐射通量及辐射通量密度定义辐射通量:单位时间通过任意面积上的辐射能量辐射通量密度:单位面积上的辐射通量2.辐射规律(选择)a.基尔荷夫定律(选择吸收定律)黑体吸收(放射)能力最强同一物体,温度T时它放射某一波长的辐射,同一温度下也吸收这一波长的辐射。

b.斯蒂芬—波尔兹曼定律:物体温度越高,放射能力越强c.维恩位移定律:物体的温度愈高,放射能量最大值的波长愈短,随着物体温度不断增高,最大辐射波长向短位移。

太阳辐射是短波辐射;地面、大气辐射是长波辐射。

3.太阳辐射◆太阳辐射光谱:可见光(50%)、红外区(43%)、紫外区(7%)◆太阳常数:指在日地平均距离条件下,在大气上界,垂直于太阳光线的单位面积,单位时间内获得的太阳辐射能量。

气象学复习资料一.名词解释:1.干空气:大气中除了固,液微粒及水汽以外的空气湿空气:含有水汽的空气2.对流层:从地面至约12km高的大气层。

其下垫面为地面,上界高度随纬度和季节而变。

集中了大气质量的80%和全部水汽,云、雾、雨、雪等也都发生于其中。

平流层:自对流层顶到大约55Km左右的大气层;3.虚温:在气压相等的条件下,具有和湿空气相等的密度时的干空气具有的温度。

4.单位气压高度差:指在垂直空气柱中气压相差一个单位值(通常指1百帕)所对应的高度差。

用它来表示气压随高度增加而降低的快慢程度5.位势高度:动力计算中由某参考[零]面(重力位势零面)至计算等压面之间的位势差6.等压面:空间各气压相等的点组成的面等高线:等高线是某一特定等压面(850hPa、700hPa、500hPa等)上高度相等的点的连线7.等高面:高度相等的点所组成的面等压线:等压线是同高度的水平面上气压相等的点的连线8.水汽压:大气中的水汽所产生的那部分压力称水汽压(e)。

单位也用hPa;饱和水汽压:一定温度、体积空气中的水汽含量达到最大时的水汽压称饱和水汽压(E),其大小随温度的升高而增大9.绝对湿度:单位体积空气中所含的水汽质量,即水汽密度相对湿度:实际水汽压(e)与同温度下的饱和水汽压(E)的比值(用百分数表示),10.比湿:在一团湿空气中,水汽的质量与该团空气总质量的比值。

其单位是g/g或g/kg混合比:一团湿空气中,水汽质量与干空气质量的比值即单位为g/g11.露点:在空气中水汽含量不变,气压一定下,使空气冷却达到饱和时的温度,称露点温度,简称露点(t d)。

其单位与气温相同12.风、风向、风速:空气的水平运动称为风;风向是指风的来向。

地面用16方位、高空用方位度表示,即0°(或360°)表示正北,90°表示正东,180°表示正南,270°表示正西等。

单位时间内空气在水平方向流动的距离就是风速。

动力气象学复习题地球大气的动力学和热力学特征大气是重力场中的旋转流体、大气是层结流体、大气中含有水分、大气的下边界是不均匀的描写大气运动的方程组个别变化与局地变化个别空气微团的温度在运动中随时间的变化率,称为温度的个别变化。

大气运动空间中固定点上温度随时间的变化率,称为温度的局地变化。

绝对坐标系与相对坐标系作用于大气上的各种作用力及其特性真实力气压梯度力:方向与气压梯度相同,垂直于等压面;大小与气压梯度的大小成正比,与密度成反比。

地球引力:方向为高值等重力位势面指向低值等重力位势面的方向,大小由等重力位势面的疏密程度来决定。

摩擦力视示力科里奥利力:在北半球,科里奥利力指向速度的右方,南半球指向左方。

对空气微团不做功。

惯性离心力:运动方程、连续方程、状态方程、热力学方程、水汽方程质量守恒定律的数学表达式称为连续方程。

连续方程:干空气的状态方程:pRT,其中R为干空气比气体常数引入虚温Tv,湿空气状态方程为:pRTv热力学方程:水汽方程:初始条件及边界条件下边界条件:z=0时,00上边界条件:尺度分析和基本方程组的简化尺度的概念各物理场变量“具有代表意义的量值”称之为物理场变量的特征值,某一物理场变量的“尺度”正是指它的特征值。

大气运动的尺度分类大尺度、中尺度、小尺度尺度分析方法尺度分析法是依据表征某类运动系统的运动状态和热力状态各物理量的特征值,估计大气运动方程中各项量级大小的一种方法。

中高纬度中尺度及大尺度大气运动各自的特性中纬度大尺度运动是准水平、准地转平衡、准静力平衡、准水平无辐散、缓慢变化的涡旋运动。

重要的特征参数R0数、Ri数等定义:N2D2Ri,是一个与大气层结稳定度和风的铅直切变有关的动力学参数。

U2平面近似P坐标,铅值坐标变换静力平衡对于静止大气,重力和铅直气压梯度力相平衡,即dpg。

实际大气也满足静力平dz衡条件,静止大气的气压场结构是实际大气极好的近似。

P坐标将z坐标系的铅直坐标变量z被物理场变量p替换,称由某、y、p 作为独立坐标变量的坐标系称为p坐标系。

气象学复习资料————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ气象学复习资料一.名词解释干洁大气:除去了水汽和各种悬浮的固体与液体微粒的纯净大气,称为干洁大气。

下垫面:指与大气底部相接触的地球表面,或垫在空气层之下的界面。

如地表面、海面及其它各种水面、植被表面等。

气象要素:构成和反映大气状态的物理量和物理现象,称气象要素。

主要包括气压、气温、湿度、风、云、能见度、降水、辐射、日照和各种天气现象等。

辐射:物体以发射电磁波或粒子的形成向外放射能量的方式。

由辐射所传输的能量称为辐射能,有时把辐射能也简称为辐射。

太阳高度角:太阳光线与地平面的交角。

是决定地面太阳辐射通量密度的重要因素。

在一天中,太阳高度角在日出日落时为0,正午时达最大值。

太阳方位角:太阳光线在地平面上的投影与当地子午线的交角。

以正南为0,从正南顺时钟向变化为正,逆时针向变化为负,如正东方为-90°,正西方为90°。

可照时间:从日出到日落之间的时间。

光照时间:可照时间与因大气散射作用而产生的曙暮光照射的时间之和。

太阳常数:当地球距太阳为日地平均距离时,大气上界垂直于太阳光线平面上的太阳辐射能通量密度。

其值为1367瓦•米-2。

大气质量数:太阳辐射在大气中通过的路径长度与大气铅直厚度的比值。

直接辐射:以平行光线的形式直接投射到地面上的太阳辐射。

总辐射:太阳直接辐射和散射辐射之和。

光合有效辐射:绿色植物进行光合作用时,能被叶绿素吸收并参与光化学反应的太阳辐射光谱成分。

大气逆辐射:大气每时每刻都在向各个方向放射长波辐射,投向地面的大气辐射,称为大气逆辐射。

. 地面有效辐射:地面辐射与地面吸收的大气逆辐射之差,即地面净损失的长波辐射。

地面辐射差额:某时段内,地面吸收的总辐射与放出的有效辐射之差。

温度(气温)日较差:一日中最高温度(气温)与最低温度(气温)之差。

温度(气温)年较差:一年中最热月平均温度(气温)与最冷月平均温度(气温)之差。

日平均温度:为一日中四次观测温度值之平均。

即T平均= (T02+T08+T14+T20)÷4。

候平均温度:为五日平均温度的平均值。

活动温度:高于生物学下限温度的温度。

活动积温:生物在某一生育期(或全生育期)中,高于生物学下限温度的日平均气温的总和。

有效温度:活动温度与生物学下限温度之差。

有效积温:生物在某一生育期(或全生育期)中,有效温度的总和。

逆温:气温随高度升高而升高的现象。

辐射逆温:晴朗小风的夜间,地面因强烈有效辐射而很快冷却,从而形成气温随高度升高而升高的逆温。

活动面(作用面):凡是辐射能、热能和水分交换最活跃,从而能调节邻近气层和土层温度或湿度状况的物质面。

容积热容量:单位容积的物质,升温1℃,所需要的热量。

农耕期:通常把日平均温度稳定在0℃以上所持续的时期,称为农耕期。

逆温层:气温随高度升高而升高的现象,称为逆温现象。

发生逆温现象的气层,称为逆温层。

三基点温度:是指生物维持生长发育的生物学下限温度、上限温度和最适温度。

饱和水汽压(E):空气中水汽达到饱和时的水汽压。

相对湿度(U):空气中的实际水汽压与同温度下的饱和水汽压的百分比。

饱和差(d):同温度下饱和水汽压与实际水汽压之差。

):在气压和水汽含量不变时,降低温度使空气达到饱和时的温度。

露点温度(td降水量:从大气中降落到地面,未经蒸发、渗透和流失而在水平面上积累的水层厚度。

干燥度:为水面可能蒸发量与同期内降水量之比。

农田蒸散:为植物蒸腾与株间土壤蒸发的综合过程。

降水距平:是指某地实际降水量与多年同期平均降水量之差。

降水变率=降水距平/多年平均降水量×100%辐射雾:夜间由于地面和近地气层辐射冷却,致使空气温度降低至露点以下所形成的雾。

低气压:又称气旋,是中心气压低,四周气压高的闭合气压系统。

ﻫ高气压:又称反气旋,是中心气压高,四周气压低的闭合气压系统。

地转风:当地转偏向力与气压梯度力大小相等,方向相反达到平衡时,空气沿等压线作直线运动所形成的风。

ﻫ季风:大范围地区的盛行风向随季节而改变的风,其中1月和7月风向变换需在120°以上。

海陆风:在沿海地区,由于海陆热力差异,形成白天由海洋吹向陆地,夜间风由陆地吹向海洋,这样一种昼夜风向转变的现象。

山谷风:在山区,白天风从谷地吹向山坡,夜间由山坡吹向山谷这样一种以日为周期的地方性风。

ﻫ焚风:气流越山后在山的背风坡绝热下沉而形成的干而热的风。

标准大气压:温度为0℃,在纬度45°的海平面上的大气压力,其值为1013.2hPa。

ﻫ气:一定地区短时间内各种气象要素的综合所决定的大气状态。

天气过程:各种天气系统随时间和空间的变化过程。

气团:大范围内水平方向上各种物理属性比较均匀,铅直方向上变化比较一致的大块空气。

暖锋:由暖气团推动冷气团并向冷气团一方移动的锋。

冷锋:由冷气团推动暖气团并向暖气团一方移动的锋。

静止锋:当冷暖气团相遇时,势均力敌,或由于地形的阻滞作用,移动缓慢或在原地来回摆动的锋。

气旋:又称低压,是一个中心气压低,四周气压高的空气涡旋。

在北半球,气旋内气流反时针自外向内辐合。

反气旋:又称高压,是一个中心气压高,四周气压低的空气涡旋。

在北半球,反气旋内气流顺时针自内向外辐散。

霜冻:在作物生长季节里,由于土壤表面、植物表面以及近地表气层的温度降低到0℃以下,引起作物遭受的冻害。

平流霜冻:由于寒潮或较强冷空气入侵而出现的霜冻。

.寒露风:我国南方双季晚稻抽穗开花时所遇到的低温冷害天气。

寒潮:是指势力强大的冷高压南下,使所到之处产生剧烈降温、冻害和偏北大风的天气过程。

国家气象局对寒潮的一般定量标准:一次冷空气入侵,使该地气温在24小时内下降10℃以上,同时最低温度在5℃以下。

干旱:是指在农业技术水平不高的条件下,作物需水量与土壤供水量在相当长时间内失去平衡,使作物生长发育受到危害,造成产量下降的灾害性天气。

干热风:是指高温、低湿,并伴有一定风力的大气干旱。

梅雨:平均每年6月上旬至7月中旬,我国宜昌以东的江淮地区,出现的阴雨连绵天气,此时正值江淮梅子成熟,故称这时期的降水为梅雨。

气候:是指一地多年时期内的大气统计状况。

大气统计状况是用气候要素(温度、降水、风等)的平均值或统计量来表示。

气候相似:是德国学者马依尔为了充分利用气候资源提出的学说,即将植物从一地区移植到另一地区,需要严格遵守地区之间的气候相似。

天文四季:是根据地球环绕太阳公转的位置而划分的四季。

如农历以“四立”为四季之始,“两分两至”为四季之中。

阳历以“两分两至”为四季之始,春分~夏至为春季,夏至~秋分为夏季,秋分~冬至为秋季,冬至~春分为冬季。

气候四季:又称温度四季。

是以候平均温度为划分指标,候均温低于10℃为冬季,高于22℃为夏季,介于10~22℃之间为春季或秋季。

气候异常:是指某些气候要素偏离气候常年平均而出现的极端值。

如某年的某时段内降水量超出多年同期内平均降水量,出现降水量异常,而发生水涝灾害。

"农业气候相似”原则:是指将作物(或牲畜)从一地区引进到另一地区,必须考虑满足其生长发育和产量形成的气候条件相似。

小气候:在局部地区内,由于下垫面性质和状况的不同而引起近地气层与土壤上层小范围的特殊气候。

农田小气候:是以农作物为下垫面的小气候。

它是农田贴地气层、土壤耕作层同作物群体之间物理与生物过程相互作用的结果。

坡地小气候:由于坡向坡度的不同,坡地上的可照时间和太阳辐射强度差别很大,因而获得太阳辐射总量也不同所形成的小气候。

非独立小气候:既受到本身下垫面影响又受到周围下垫面条件影响的小气候二.计算题任意时刻太阳高度角的计算根据公式Sinh=sinφsinδ+cosφcosδcosω大致分三步进行:(1)计算时角ω,以正午时为0°,上午为负,下午为正,每小时15°;如以“度”为单位,其计算式是ω=(t-12)×15°其中t为以小时为单位的时间;如以“弧度”为单位,则ω=(t-12)×2π/24建议计算时以角度为单位。

(2) 计算sinh值(所需的δ值可从教材附表3中查到,考试时一般作为已知条件给出)。

(3) 求反正弦函数值h,即为所求太阳高度角。

正午太阳高度角的计算ﻫ根据公式:h=90°-φ+δ进行计算;特别应注意当计算结果h>90°时,应取补角(即用180°-h作为太阳高度角)。

也可根据h=90°-|φ-δ|进行计算,就不需考虑取补角的问题(建议用后一公式计算)。

还应注意对南半球任何地区,φ应取负值;在北半球为冬半年(秋分至春分)时,δ也取负值。

ﻫ例计算当太阳直射20°S时(约11月25日)在40°S 的正午太阳高度角。

ﻫ解:已知φ= -40°(在南半球) δ=-20°ﻫ∴h=90°-(-40°)+(-20°)=110°ﻫ计算结果大于90°,故取补角, 太阳高度角为:h=180°-110°=70°ﻫ也可用上述后一公式直接得ﻫ计算水平面上的太阳直接辐射通量密度根据公式: Rsb=R sc •a m si nh 大致分三步进行计算:ﻫ(1) 计算太阳高度角的正弦si nh (参看第1,2两部分)。

(2) 计算大气质量数,一般用公式 m =1/sinh ﻫ(3) 计算R sb 例1 计算北京(取φ=40°N)冬至日上午10时水平面上的太阳直接辐射通量密度(设Rsc=1367瓦•米-2 ,a =0.8)。

解:已知φ=40°,δ=-23°27'(冬至日),ω=-30°ﻫsinh=sin40°sin (-23°27') + co s40°co s(-23°27') cos(-30°)=0.352825 m=1/s inh =1/0.352825=2.8343ﻫ∴Rsb =R sc •am si nh =1367×0.82.8343×0.352825=256.25 (瓦•米-2 )例2 计算武汉(φ为30°N)在夏至日正午时的太阳直接辐射通量密度(已知a=0.8)。

ﻫ解:已知φ=30°,δ=23°27',正午太阳高度角为h=90°-φ-δ=90°-30°-23°27'=83°27'm=1/sin h=1.00657R sb =Rsc •a m si nh=1367×0.81.00657 ×sin83°27'=1084.87 (瓦•米-2) 例3 当太阳直射南半球纬度18°时,试求我国纬度42°处地面上正午时的直接辐射通量密度(已知大气透明系数为0.7,太阳常数为1367瓦•米-2)。