互助问答第161问 安慰剂问题

- 格式:docx

- 大小:64.08 KB

- 文档页数:2

临床实验中是否允许使用安慰剂?近年来,临床实验中是否允许使用安慰剂引起了广泛的争议。

安慰剂是一种看似治疗效果的药物或物质,但实际上并不含有任何有效成分。

它在临床试验中起到了一种对照组的作用,被用来评估新药物或治疗方法的疗效。

然而,是否应该继续允许使用安慰剂仍是一个备受关注的问题。

本文将从不同的角度讨论这一争议的焦点。

一、伦理问题伦理问题是使用安慰剂争议的核心。

一方面,安慰剂组可以帮助确保试验的科学性和对象性,使研究结果更具可靠性。

然而,另一方面,安慰剂组也会给患者带来一定的伦理问题。

例如,在治疗期间,患者可能会面临心理压力,因为他们不知道自己是否正在接受真正的治疗。

这可能会对患者的心理和身体健康产生一定的影响。

二、安慰剂效应安慰剂效应是指患者在接受安慰剂治疗时产生的一种期望效应。

一些研究表明,安慰剂治疗可以对患者产生积极的健康效果。

这可能是因为患者对治疗的期望导致了身体自身的反应。

然而,安慰剂效应也可能误导研究人员,使他们错误地认为某种治疗方法具有疗效。

因此,是否应继续使用安慰剂需要谨慎权衡。

三、伦理审查的重要性在临床实验中使用安慰剂时,伦理审查扮演着重要的角色。

伦理审查机构需要确保研究的科学性和伦理性,并根据真实情况和临床需求,决定是否适当使用安慰剂。

此外,伦理审查机构还应对安慰剂组的风险和责任进行评估,保障患者的权益和安全。

四、风险与利益的平衡在决定是否使用安慰剂时,需要平衡风险与利益。

一方面,安慰剂可以帮助科学家评估新治疗方法的疗效,为患者提供更好的治疗选择。

另一方面,安慰剂可能会对患者的心理和身体健康产生一定的负面影响。

因此,我们必须谨慎地权衡安慰剂的使用与患者的利益。

综上所述,临床实验中是否允许使用安慰剂是一个备受争议的问题。

伦理问题、安慰剂效应、伦理审查和风险与利益的平衡都是需要考虑的关键因素。

为了保护患者的权益和确保研究的科学性,使用安慰剂要经过严格的伦理审查和权衡利弊的过程。

只有在确保患者安全和研究可信性的前提下,才能允许使用安慰剂。

有趣的“安慰剂效应”所谓“安慰剂效应”,指的是在不让病人知情的情况下服用完全没有药效的假药,但病人却得到了和真药一样甚至更好的效果。

这种似是而非的现象在医学和心理学研究中都并不鲜见。

由此,不少医生在对病人进行治疗时,不得不将这种“安慰剂效应”考虑进去。

美国牙医约翰·杜斯在其27年行医生涯中,就常常遇到这种情况:一些牙痛患者在来到杜斯的诊所后便说:“一来这里我的感觉就好多了。

”其实他们并未说假话———可能他们觉得马上会有人来处理他们的牙病了,从而情绪便放松了下来;也可能像参加了宗教仪式一样,当他们接触到医生的手时,病痛便得以缓解了……实际上,这和安慰剂所起的作用大同小异。

作为全美医疗作假委员会的创始人,杜斯医生对安慰剂研究的兴趣始于其对医疗作假案件的调查。

他指出,牙医和其他医生一样,有时用误导或夸大医疗需求的办法来引诱病人买药或接受较费钱的手术。

为了具体说明“安慰剂效应”究竟是怎么回事,他援引了美国医疗协会期刊刊登的有关末梢神经痛的研究成果。

据悉,接受试验的人员分为4组:A组服用一种温和的镇痛药;B组服用色泽形状相似的假药;C组接受针灸治疗;而D组接受的是假装的针灸治疗。

试验结果显示:4组人员的痛感均得以减轻,4种不同方法的镇痛效果并无明显差异。

这说明,镇痛药和针灸的效果并不见得一定比安慰剂或安慰行为更为奏效。

实际上,人类使用安慰剂的历史已相当悠久。

早在抗菌素发明以前,医生们便常常给病人服用一些明知无用的粉末,而病人还满以为有了希望。

不过最后,在其中某些病例中,病人果真奇迹般地康复了,有的甚至还平安地度过了诸如鼠疫、猩红热等“鬼门关”。

安慰剂研究专家罗莎认为,能给病人服用价格低廉又并无任何副作用的安慰剂而又能起到疗效自然是美事一桩,但遗憾的是,在大多数情况下,安慰剂未必能起到真正又持久的疗效,而真正意义上的治疗却被耽搁了。

今天,有关“安慰剂效应”的心理和生理上的原因仍然是一个难解的谜,新的发现还有待于进一步的深入研究。

问题2:

您好!我想询问一下多期DID的平行趋势检验的做法。

我研究的是某项政策对经济发展的影响,数据跨度为00至15年,比如08年时该政策开始在某地施行,06年时该政策在另一地开始施行。

关于DID的回归已经跑出结果,目前想进行相关的检验。

有几个问题想请教您一下:

(1)能否使用安慰剂检验?多期DID的安慰剂检验具体要如何操作?因为政策施行时间相同的DID检验时,只需要设置一个虚拟的政策干预时点,然后再进行回归以验证共同趋势假设。

但是多期DID情况下应该如何设置呢?是将每一次政策的时间点都向前调整吗?比如原政策分别在06、08年施行,则虚拟成04、06年施行这样吗?但是之前有试过这种做法,感觉存在一些问题。

所以特向你们请教!

答:可以进行安慰剂检验,如果想将政策的时间点提前一年或者滞后一年,可以用F.和L.生成新的DID变量。

(2)如果使用平行趋势检验,应该怎么操作。

有一篇经典文章《big bad Banks》有提及相关做法,在其他论坛上上讨论也十分激烈,但是目前没有看到明确的答案。

答:最近,Stata出了一个新命令tvdiff,应该可以帮你解决这个问题。

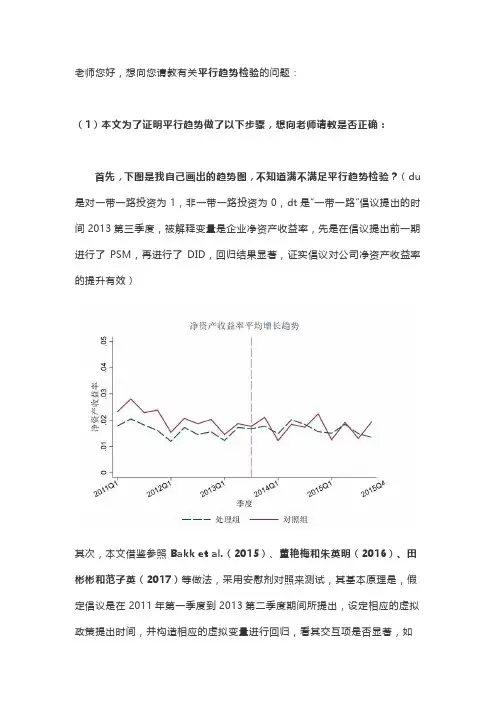

老师您好,想向您请教有关平行趋势检验的问题:(1)本文为了证明平行趋势做了以下步骤,想向老师请教是否正确:首先,下图是我自己画出的趋势图,不知道满不满足平行趋势检验?(du 是对一带一路投资为1,非一带一路投资为0,dt是“一带一路”倡议提出的时间2013第三季度,被解释变量是企业净资产收益率,先是在倡议提出前一期进行了PSM,再进行了DID,回归结果显著,证实倡议对公司净资产收益率的提升有效)其次,本文借鉴参照Bakk et al.(2015)、董艳梅和朱英明(2016)、田彬彬和范子英(2017)等做法,采用安慰剂对照来测试,其基本原理是,假定倡议是在2011年第一季度到2013第二季度期间所提出,设定相应的虚拟政策提出时间,并构造相应的虚拟变量进行回归,看其交互项是否显著,如果不显著则说明倡议提出前存在固定差异对本文结论的影响较小,结果稳健。

为避免真实倡议提出后的干扰,我们将样本控制在2011第一季度到2013年第二季度之间。

其回归结果如下表3所示,其中Bi 表示将虚拟政策设定为2013年第三季度的前i期。

从表中的结果可以看出,在不同虚拟政策下,交互项的系数均不显著,说明“一带一路”倡议提出之前实验组和对照组存在的差异对本文研究结论干扰较小,实证结果稳健。

(2)有关其他平行性检验的方法,是通过设定虚拟政策来代替dt(即假设倡议是2013第三季度以前提出)再进行回归看是否显著?还是把2013年之前所有年份都设置一个虚拟变量与du相乘,然后在回归看交叉项是否显著?老师是否还有更好的方法进行检验?期待老师的回答,麻烦老师了!(1)首先,从图上可以看出,政策实施前,对照组与处理组的差距在缩小,并不能很好的看出是否满足共同趋势假说。

而政策实证之后,两个组的变化呈现波动,一会处理组大小于控制组,一会控制组大小处理组。

很难判断政策实施后处理效应是正的还是负。

可能的原因是,采用季度数据,受季节性因素,所以数据呈现波动性比较大,你是否做过季节调整?建议做一下。

(七)灵活运用“安慰剂效应”帮助律师谈判成交在执业活动中,经常接到电话或者微信、QQ咨询,一般来说不少咨询者都是简单的给你说几句就会问你“张律师,这个官司打得赢吗?你有多大把握?”。

面对这样的问题,遇到这样的情况我们应该如何应对呢?其实他们不知道判断一个案子的胜诉与否需要大量的时间和精力,要根据案件的事实和证据,结合法律法规的规定,还得参考一些必要的案例,不是一件简单的事情。

而且,案件的审理过程中还会出现一些意料不到的问题发生,最终的裁判结果律师根本没有办法准确的掌握。

从律师行业管理的角度,也是不允许律师对案件的结果进行承诺或者保证的,否则就是违反执业纪律,可能会受到行业处分。

但是,如果你电话里告诉他,这个案子你没有把握或者根本打不赢,他就不会再来找你,或许你跟咨询者面都见不到,继续谈判的机会就丧失了。

要是你草率的回答没问题,官司打得赢,要是最终案子他们不满意,你就会引起投诉。

因此,在对咨询者问到我们这个官司打不打得赢,胜诉把握时,我们不要直接、正面的回答,要引导咨询者提供完整的证据材料、争取当面咨询以便详细了解案情,再做出客观、理性的分析、判断。

当事人因某个法律问题或者纠纷咨询律师,应该跟患者生病去看医生的道理是一样的。

患者到了医院首先得根据自己的病情选择科室、初步筛选自己认为合适的医师、排队、挂号、缴费,到了医生办公室根据的挂号的情况,要是专家号呢,你花的钱多,专家望、闻、问、切,既听你介绍病情,又告诉你这可能是怎么回事儿,再根据你的具体情况安排你是否进行必要的检查、化验;要是你花钱少,挂的是普通号呢,一般的医生简单的问你几句就会给你开出一大堆单子,让你检查这样、检查那样,又是化验、又是抽血,经过一系列检查后才会给你一个不一定确定的结果,你想多问几句吧,因为大家都图便宜,挂普通号的患者多,后面的早就等得不耐烦了,一直在催快点儿,有的患者直接跑进医生办公室,患者想多问几句都没了机会。

因此,经常看到当事人拿来一大堆病历,结果诊断结论后面全部是“?”。

2022年公务员行测考试安慰剂知识在行测论证推理类的题目中,我们经常会看到题干用对照实验的方式进行推理。

而在对照实验中,有一类概念经常出现:安慰剂。

很多同学对这个概念不太了解,也不知道怎么应对这样的题目。

下面小编给大家带来关于公务员行测考试安慰剂知识,希望会对大家的工作与学习有所帮助。

公务员行测考试安慰剂知识安慰剂是指没有药物治疗作用的片、丸、针剂。

对长期服用某种药物引起不良后果的人具有替代和安慰作用。

本身没有任何治疗作用。

但因患者对医生信任、患者叫自我暗示以及对某种药物疗效的期望等而起到镇痛、镇蘸或缓解症状的作用。

在我们考试的对照实验中,经常设置一个实验组吃目标药物,另一个对照组吃这种药物的安慰剂。

如果一段时间后,我们发现两组人的身体情况没有区别,我们就会认为,真正发挥效果的不是目标药物,而是人的心理作用发挥了效果。

这就是所谓的安慰剂效应。

而其实安慰剂效应的关键就是,在一段时间后,被试的情况是真的没有区别吗?这个结果的对比有没有问题呢?往往我们的削弱和加强就从结果切入。

比如以下这个题目:胎儿大脑发育需要一种重要的营养物质w-3脂防酸即二十二碳六烯酸(DHA)。

有人建议,孕妇在孕期服用富含DHA的鱼油补充剂有利于胎儿的大脑发育。

临床试验中,两组孕妇每日服用含有800毫克DHA的补充剂或安慰剂。

两组孩子在18个月大时,其平均的认知、语言及运动评分之间没有差别。

此后,研究人员对这些孩子在4岁时的表现进行了跟踪评估,大多数(91.9%)家庭参与了该研究。

研究人员发现,对认知、从事复杂思维处理、语言及执行功能(如记忆、推理、解决问题)的检测结果在两组间没有显著差异。

研究者认为,母亲妊娠期补充DHA不能使孩子更聪明。

以下哪项如果为真,最能驳斥研究者观点?A.胎儿的DHA来自母亲的饮食,但母亲需要摄入的DHA的确切数量目前难以确定B.DHA补充剂可能降低早产的风险,也可能降低那些有家族过敏史的孩子患过敏的风险C.7岁才是能够预测智力的最早年龄,4岁时各种因素对发育的影响尚未充分表现,不能可靠评估D.研究证明,孩子出生后补充DHA有益于认知能力发展,该国婴儿出生后常规服用富含DHA的补充剂解析:这道题中,实验者就设计了两组对象,一组吃DHA补充剂,另一组只是吃安慰剂。

临床实验安慰剂在临床试验中,安慰剂被广泛用于对照组,以评估新药物或治疗方法的疗效。

安慰剂本身是一种无效治疗,通常是一个看似真实的药物或治疗,但其成分并无实际药效。

本文将探讨临床实验中安慰剂的角色、原理以及对研究结果的影响。

一、安慰剂在临床实验中的作用安慰剂在临床试验中扮演着重要的对照组的角色。

研究人员将患者随机分为治疗组和安慰剂组,治疗组接受新药物或治疗,而安慰剂组接受安慰剂。

通过对比两组的治疗效果,研究人员可以评估新药物或治疗方法的真实疗效。

二、安慰剂效应的原理安慰剂效应是指患者对安慰剂的治疗产生的真实感受与对治疗的效果之间的联系。

这种效应往往表现为患者对安慰剂治疗产生了预期的疗效,实际上是由于患者对治疗的期望以及心理和生理的自我调节机制产生的。

三、安慰剂对临床研究结果的影响安慰剂对临床研究结果有着重要的影响。

首先,安慰剂可以模拟真实治疗的效果,而且往往可以带来一定的疗效。

这就使得在对照组中使用安慰剂,可以避免了对新药物或治疗方法过于乐观的评估,从而更加客观地评估其疗效。

其次,安慰剂对患者的心理状态和信任也起到了重要的作用。

在实验中,患者对于研究人员和医生的信任是非常重要的,而安慰剂的使用可以提高患者的信任感,使其更加配合研究的要求,进而提高研究结果的可靠性。

四、安慰剂效应的限制尽管安慰剂在临床实验中具有一定的功效和作用,但是安慰剂效应也存在一定的限制。

首先,安慰剂效应对不同的疾病和患者有着不同的影响。

比如在一些疾病中,安慰剂效应可能会更加显著,而在一些慢性病患者中,安慰剂效应可能较为有限。

其次,安慰剂效应很大程度上依赖于患者的期望和信念。

如果患者对治疗没有期望或者怀有负面情绪,安慰剂的效应可能会减弱或失效。

五、伦理问题与安慰剂的使用安慰剂在临床实验中的使用也有其伦理问题。

一方面,安慰剂可能会对患者的治疗产生一定的虚假效果,这使得患者过度依赖安慰剂而忽视了真实的治疗。

另一方面,如果治疗组接受了新药物或治疗方法,而对照组仍然接受安慰剂,这可能会引起对照组患者的不公平待遇。

关于保健品与安慰剂,你真的了解吗?“信仰是人类最古老的医药。

讲个英国笑话,女儿:妈,这是您要的咳嗽药。

妈妈:这药太厉害了。

一看到这药盒,我就不咳了。

虽是个笑话,但有8分真,为什么?请看详解。

1写此文的起因是,昨晚看到群里有位同学在推荐一款保健品:笔者自己也曾吃过很长时间的某品牌的“全营养素”等保健品。

但我的医学和统计学背景让我在吃的同时一直在寻找铁的证据——科学的临床验证。

我没有找到。

正如群里另一位同学(一位站在医学科研第一线的大拿科学家)所说:据我所知,第一位同学推荐的这款保健品,所有试图验证其成分有效的临床试验都以失败告终。

失败的临床试验并不耽误这些保健品打着治病救人的旗号宣扬。

这些保健品的用户也信誓旦旦,他们亲眼见到,亲身感受到了奇效。

我相信我的同学是真诚推荐,句句掏心窝子。

可是,这些用户的感受和没有科学证据之间的矛盾,从何而来呢?答案存在于自古就有的现象,它的科学名词叫“安慰剂”效应。

2安慰剂的英文是placebo,来源于拉丁文,最早出现于拉丁文《圣经·诗篇》的第114篇,'Placebo Domino in regione vivorum',译成英文是'I shall please the Lord in the land of the living'。

安慰剂的意思就是'I shall please',“我会讨好”。

早在16世纪,现代外科奠基人,法国的理发师兼外科医生巴雷(那个年代外科医生都是剃头匠),说,“医生的任务是偶尔治愈,经常减痛,总要安慰。

”独立宣言起草人托马斯·杰弗逊清楚地解释了安慰剂,“我认识的最成功的医生告诉我,他经常用面包做的药丸,染色的水和胡桃木烧的灰给病人治病,比用真正的药,多的多了。

”说白了,安慰剂就是这些面包丸、碳灰之类的,好像是糊弄人的,不能算药,但很多病人用了会觉得自己好多了。

直到1922年,葛瑞夫兹在《柳叶刀》发表了文章,列举了一些用“假药”取得显著疗效的病例。

安慰剂效应:身心联系,让心灵治愈疾病“安慰剂效应”为精神对身体的治疗力量提供了最有力、最令人信服的证据。

在为确定药物的有效性而进行的研究中,患有同一种疾病的患者被分成两组,一组得到的是测试药物,另一组得到的是假药丸——安慰剂,通常是糖丸。

每一组都不知道自己服用的是真药还是安慰剂,如果服用真药的一组相比服用安慰剂的一组病情有显著改善,那么就认定药物有效。

但是,一次又一次反复出现的情况是,对某些人来说,安慰剂同药物一样有效。

当然,并非每个人都有这种反应,一般来说30%~60%服用安慰剂的人会报告疼痛缓解,甚至非常剧烈的疼痛也不例外。

换句话说,相信某种药物或手术有效,确实能够帮助病人康复,增加他们康复的概率;反之,在同样的情况下,如果心存疑虑,就会带来相反的结果,降低康复的概率。

几百年前,人们就已经注意到这一现象。

20世纪初,威廉·奥斯勒博士作为一名妙手回春的医生享有崇高声誉,他曾经告诉他的学生,病人能够康复往往不是因为治疗本身,而是因为他们对接受的治疗深信不疑。

詹宁斯博士的“精湛医术”历史上,精神医治身体的最著名事例发生在19世纪初期,说的是艾萨克·詹宁斯博士在行医数年后,对于给病人用药和开刀的效果非常失望,于是他不再进行这种治疗。

为了满足病人求“药”的意愿,他准备了用面包做成的各种药丸,用面粉做成的各种气味和颜色的粉末,以及用小瓶装的各种颜色的纯净水。

令他非常惊讶的是,病人比吃真药时康复得更快。

此后不久,詹宁斯博士就声名远播,他行医的范围也随之扩大,抢走了那些用药的医生的生意。

在用安慰剂代替药物15~20年后,詹宁斯博士才向医学界的同行和社会公开了他的做法,有些同行对此很感兴趣,另一些则很生气。

一些病人说不在乎他给的是不是真药,因为不管那是什么都治好了他们的病,另一些病人则很生气,骂他是冒牌货,不愿意再找他看病,虽然他们吃了他的药以后康复得快多了,但是并不感激他,因为他们付钱买药,就应该买到真正的药。

安慰剂对照的名词解释引言当我们感到不适时,可能会寻求医生的帮助。

医生常常会为我们开具处方药,但有时他们也可能建议我们服用安慰剂,这是一种看似药物但并无实质疗效的物质。

那么,安慰剂对照是什么意思呢?本文将对这一概念进行详细解释,以便我们更好地理解其作用和用途。

安慰剂的定义安慰剂,又称为安慰药或安慰品,是指在临床试验或医学实践中,给予研究对象或患者的一种看似治疗药物的物质,但其实并不含有对所治疾病具有治疗作用的药物成分。

安慰剂通常是由无活性成分制成,以避免对被试者或患者产生任何实质性的影响。

它们的主要作用是通过心理作用来对比评估实际药物的疗效。

安慰剂对照的含义安慰剂对照是进行临床试验时使用的一种研究设计。

它的主要目的是用来区分治疗药物的真实疗效和患者心理因素的影响。

在这种设计中,患者被随机分配到两个或更多组,其中一组接受治疗药物,而其他组接受安慰剂,作为对照组。

通过与安慰剂组进行对比,研究者可以更准确地评估治疗药物的疗效。

安慰剂对照的作用安慰剂对照在医学研究中扮演着重要的角色。

首先,它可以帮助研究者确定一种治疗药物是否具有真正的治疗效果,而不仅仅是由于心理效应导致的暂时改善。

其次,安慰剂对照可以帮助研究者去除偶然误差和心理期望带来的结果偏差。

通过与安慰剂组进行对比,可以更准确地评估治疗药物的效果,从而提高研究结果的可靠性。

安慰剂效应的解释安慰剂效应是指在接受安慰剂治疗时患者出现了真实的症状改善,这是因为患者对治疗的期望和信念产生了积极的心理影响。

尽管安慰剂本身并不具备治疗作用,但它可以通过激发患者的自愈机制和心理积极影响而产生一定的效果。

这种效应的产生可能是由于患者对医务人员的信任、对治疗成功的期望以及对自身能力和身体状态的积极态度等因素所致。

安慰剂对照的伦理问题尽管安慰剂对照在医学研究中具有重要意义,但也引发了一些伦理问题。

一方面,安慰剂组患者可能无法获得真实治疗,而仅仅以为自己正在接受治疗,这可能对他们的健康造成潜在风险。

临床医生应如何正确使用安慰剂?此安慰剂并非指临床试验中没有药物成分的对照用安慰剂。

至于为什么称其为安慰剂,是因为实在没有一个准确的定义给它——若说它是临床辅助用药、营养用药,不完全正确;若说它疗效没有明确的针对性,却也在市场上占有很重要的比重。

确切地说,应该是指有安慰剂效应的药。

临床医生会开一些安慰剂临床上确有不少药物具有安慰剂的效应。

安慰剂效应是指,当患者服用实际上并没有确切药理作用且无毒副作用的药物时,症状会有所改善的现象。

这些药不能作为有效的治疗药物,即它们没有经过大规模的临床试验,未通过“金标准”验证。

所谓金标准,就是经过大规模的循证医学验证的,比如证明氯吡格雷在ACS中抗血小板作用的CURE研究,再如证明替格雷罗抗血小板作用的PLATO研究。

据研究报道,美国曾对芝加哥地区3个医学院的内科医师进行匿名调查,结果显示,使用安慰剂最常见的理由是作为补充治疗,以使病人安静。

96%的医师认为安慰剂可能有治疗作用。

关于安慰剂效应治疗,48%的医师报告,在没有临床疗效证据的情况下,至少用一种有安慰剂效应的药治疗。

其中34%的医师给患者介绍安慰剂为“可能有益但是无害的物质”,19%的医师介绍安慰剂为“这是辅助药物”,9%的医师介绍为“这是无特异性疗效的药物”,仅有4%的医师明确告诉患者“这是安慰剂”。

但安慰剂的安慰作用有时是相对而言,比如常用的维生素,是否就一定是安慰剂呢?对并不缺乏维生素的患者,在给予其基础规范治疗的前提下加用维生素,可能会有助于患者缓解症状;而对于维生素缺乏的患者,比如夜盲症、脚气病患者,就必须用维生素治疗,这就不是安慰剂了。

在心血管领域,大多数有安慰剂效应的药适应证广泛,反而客观上使得其应用缺乏规范性。

如有些病人特别是中年围绝经期女性,主诉长时间有胸痛、胸闷、手脚冰凉等症状,但超声心动图、冠脉CT甚至冠脉造影结果均正常。

对这些人医生会适当对症治疗,开一些中成药物,常常能够起到出其不意的缓解症状的作用。

什么是安慰剂效应?你知道什么是安慰剂效应吗?安慰剂效应又叫伪药效应,指病人虽然获得无效的治疗,但却“预料”或“相信”治疗有效,而让病患症状得到舒缓的现象。

下面是店铺为大家收集整理的管理知识,一起来看看吧!安慰剂效应的概述安慰剂效应,又名伪药效应、假药效应、代设剂效应(英文:Placebo Effect,源自拉丁文placebo,含义为“我愿意”,理解为“我将受到安慰”)指病人虽然获得无效的治疗,但却“预料”或“相信”治疗有效,而让病患症状得到舒缓的现象。

有人认为这是一个值得注意的人类心理-生理反应,但亦有人认为这是医学实验设计所产生的错觉。

这个现象是否真的存在,科学家至今仍未能完全破解。

安慰剂效应于1955年由毕阙博士 (Henry K. Beecher)提出,亦理解为“非特定效应” (non-specific effects)或受试者期望效应。

一个性质完全相反的效应亦同时存在——反安慰剂效应(Nocebo effect):病人不相信治疗有效,可能会令病情恶化。

反安慰剂效应(拉丁文nocebo理解为“我将受到伤害”)可以使用检测安慰剂效应相同的方法检测出来。

例如一组服用无效药物的对照群组(control group),会出现病情恶化的现象。

这个现象被认为是由于接受药物的人士对于药物的效力抱有负面的态度,因而抵销了安慰剂效应,出现了反安慰剂效应。

这个效应并不是由所服用的药物引起,而是基于病人心理上对康复的期望。

安慰剂对照研究毕阙博士的研究 (1955年)有报告纪录到大约四分之一服用安慰剂的病人,例如声称可以医治背痛的安慰剂,表示有关痛症得到舒缓。

而触目的是,这些痛症的舒缓,不单是靠病人报称,而是可以利用客观的方法检测得到。

这个痛症改善的现象,并没有出现于非接受安慰剂的病人身上。

由于发现了这个效应,政府管制机关规定新药必须通过临床的安慰剂对照(placebo-controlled)测试,方能获得认可。

阅读下面文字,完成各题。

①安慰剂就是没有有效药物(食品、化学)成分的一种制剂,对于病人和受试者只起一种心理作用。

安慰剂有没有作用,作用有多大,能不能对病人使用安慰剂,怎样使用等,便涉及到对人道和是否合乎生命伦理的评价。

医学和心理学的试验和临床结果表明,安慰剂是有一定作用的,可以稳定病人的情绪,使其心态平和,衣食起居正常,从而调动身体潜在的免疫功能,抗御病魔。

使用安慰剂争论的焦点是,安慰剂的作用是有限的,它是虚拟的,是无源之水,无本之木,只是给人一种假的第二信号的作用,这种没有实质内容的刺激当然无论怎样也不可能起到与真正药物相同的作用。

所以,在临床治疗中一般这是在各种药物和治疗手段都不起作用后,才使用安慰剂,对病人说只是一种最新最好的药物,起到调节心理稳定情绪的作用。

使用安慰剂是为了试验一种药物是否管用。

但是当安慰剂并不能治疗疾病而病人的病情在恶化时,是否还使用安慰剂,这就涉及科学试验第一还是人的生命安全第一的问题。

②从2000年初到年底,北京协和医院和上海几家医院对病人进行了一种治疗心衰的药物――达利全的疗效试验,其中就涉及到对一些病人使用安慰剂。

所有病人都是在签署了“知情同意书”后才进行双盲试验的。

试验分为服用达利全的治疗组和服用传统药物的对照组。

但是在试验进行到一大半时出现了另一种结果,治疗组的死亡率比对照组的死亡率降低了35%这时就把一个尖锐的问题摆到了研究人员面前,继续试验,当然能获得达利全这一药物的所有基本数据和疗效结论,为以后大规模投入临床使用获得详实的指标。

但也就意味着对照组的病人不能获得有效治疗的机会,最后产生更多的死亡。

而停止试验则可以挽救病人生命,但却得不到这一药物的完整试验资料。

在生命和健康重要还是获得技术和知识重要面前,指导北京和上海各家医院进行药物试验的临床伦理委员会经过几年讨论后,最后作出了符合伦理的选择,终止试验,让对照组病人也服用疗效好的达利全,以挽救病人生命和保证病人的健康。

老师您好:

安慰剂检验一定要不显著吗?以下文章,一个不显著(常规),一个仍显著

Abadie and Dermisi ( 2008 ) 利用回归DID方法考察了恐怖袭击对CBD 经济的影响。

以2001.9.11为干预“政策”研究芝加哥办公写字楼租赁市场的影响,干预组为“芝加哥最高建筑为中心,半径为500米范围内的办公写字楼”,控制组为“半径500米之外的写字楼”。

结果显示,911事件后显著增加了半径内CBD的空置率。

然后进行安慰剂检验,作者以1998年第四季度作为虚拟“政策”干预点,重复之前DID操作,结果显示,911事件之前就没有显著的政策影响。

思路大致相同,《自贸区设立能够有效促进经济增长吗》在利用多期DID建模后得到上海,广东等自贸区的建立可以促进经济增长。

随后进行反事实检验(安慰剂),将自贸区设定时间提前1-3年,再重复操作步骤,结果如下

安慰剂检验仍然是显著的,文章以“提前时间越长,效应递减”说明了通过安慰剂检验

问题:两篇文章的安慰剂检验,一个不显著;一个显著(但远离政策年,效应逐年递减)。

所以想问老师,安慰剂检验不一定必须是“不显著”的,也可以显著时比较效应系数就行?

安慰剂检验通常是在treatment没有实际发生的情况下,估计一个虚拟的treatment的影响,这种情况下如果发现存在显著的treatment effect,就意味着方程的识别假设可能有问题。

自贸区这个例子属于没有通过安慰剂检验。

学术指导:张晓峒老师

本期解答人:张川川

统筹:易仰楠

编辑:李宁

技术:林毅。