心理学效应趣谈系列② 安慰剂效应

- 格式:doc

- 大小:15.17 KB

- 文档页数:4

安慰剂效应名词解释心理学安慰剂效应是心理学中一个重要的概念,指的是一种心理学现象,即给一个人提供了外部的支持或安慰,能够消除他的心理压力,使他的焦虑情绪减轻,给他带来一种积极的情绪体验。

在实际中,安慰剂效应可以从政治、社会、伦理等多方面可以看出其作用,其中可以包括以下几个方面:一、政治方面:安慰剂效应在政治上可以作为一种政治文化,它可以在政治行为当中发挥作用,被用作一种政治交流或安慰的手段。

它可以消除平民间的紧张压力,减轻政治紧张局势,从而保持社会的和谐,凝聚民心。

二、社会方面:在社会生活中,安慰剂效应可以起到一定的作用,可以给人们带来新的生活观念,促进社会的发展,开拓人们的思维,让他们能够从挫折中走出来,积极面对生活。

三、伦理方面:安慰剂效应可以帮助人们摆脱伦理困境,可以使人们之间建立良好的互动关系,减轻彼此之间的矛盾,拉近彼此之间的亲密度,为人们带来更多的和谐与幸福的体验。

安慰剂效应的核心思想是提供给他人一种心理上的安全感,让他们能够放松心情,树立信心,积极面对生活,不再陷入无尽的痛苦中。

安慰剂效应对人们的心理健康、社会和谐、政治安定以及伦理价值运用都有重要的意义。

安慰剂效应是一种强大的心理动力,它可以帮助人们处理焦虑和抑郁,同时也可以消除孤独感,建立良好的情感互动,提升个人自我价值,有效地控制积极情绪。

在实际的应用中,安慰剂效应可以对身体的发育、心理的发展和终极的决定产生决定性的影响。

此外,安慰剂效应还可以带来很多积极的作用,比如改善情绪体验、减少攻击性行为、提升自信心、抑制病症并促进健康等。

它还可以丰富社会性交往体验和改善人际关系,在人际关系中起到一定的调节作用;可以被用作一种情绪救济,减轻情绪,消除欲望和焦虑等。

总而言之,安慰剂效应是心理学中一个重要的概念,其理论在几个方面可以深入地发挥作用,在人们的生活中可以产生重要的影响,帮助改善他们的心理健康,让他们从苦难中解放出来,获得心理的安全感和轻松愉悦的体验。

安慰剂效应安慰剂效应的概述安慰剂效应,又名伪药效应、假药效应、代设剂效应(英文:Placebo Effect,源自拉丁文placebo解“我将安慰”)指病人虽然获得无效的治疗,但却“预料”或“相信”治疗有效,而让病患症状得到舒缓的现象。

有人认为这是一个值得注意的人类生理反应,但亦有人认为这是医学实验设计所产生的错觉。

这个现象是否真的存在,科学家至今仍未能完全破解。

[1]安慰剂效应于1955年由毕阙博士(Henry K. Beecher)提出[2],亦理解为“非特定效应” (non-specific effects)或受试者期望效应。

一个性质完全相反的效应亦同时存在——反安慰剂效应(Nocebo effect):病人不相信治疗有效,可能会令病情恶化。

反安慰剂效应(拉丁文nocebo解“我将伤害”)可以使用检测安慰剂效应相同的方法检测出来。

例如一组服用无效药物的对照群组(control group),会出现病情恶化的现象。

这个现象相信是由于接受药物的人士对于药物的效力抱有负面的态度,因而抵销了安慰剂效应,出现了反安慰剂效应。

这个效应并不是由所服用的药物引起,而是基于病人心理上对康复的期望。

安慰剂对照研究毕阙博士的研究(1955年)有报告[3]纪录到大约四分之一服用安慰剂的病人,例如声称可以医治背痛的安慰剂,表示有关痛症得到舒缓。

而触目的是,这些痛症的舒缓,不单是靠病人报称,而是可以利用客观的方法检测得到。

这个痛症改善的现象,并没有出现于非接受安慰剂的病人身上。

由于发现了这个效应,政府管制机关规定新药必须通过临床的安慰剂对照(placebo-controlled)测试,方能获得认可。

测试结果不单要証明患者对药物有反应,而且测试结果要与服用安慰剂的对照群组作比较,証明该药物比安慰剂更为有效(“有效”是指以下2项或其中1项:1)该药物比安慰剂能影响更多病人,2)病人对该药物比安慰剂有更强反应)。

由于医生对有关疗程实用性的观感会影响其表现,亦可影响病人对疗程的观感。

药物治疗的效应并非完全由药物本身单一因素引起,一个病人服药后的效应实际是由多种因素引起的,包括药理学效应、非特异性药物效应、非特异性医疗效应和疾病的自然恢复4个因素。

非特异性药物作用和非特异性医疗效应是安慰剂的绝对效应,加上疾病的自然恢复。

则是安慰剂效应。

因此安慰剂效应是导致药物治疗发生效果的重要影响因素之一。

安慰剂效应主要由病人的心理因素引起,它来自病人对药物和医生的信赖,病人在经医生给予药物后,会发生一系列的精神和生理上的变化,这些变化不仅包括病人的主观感觉,而且包括许多客观指标。

当医生对疾病的解释及预后的推测给病人带来乐观的消息时,病人的紧张情绪可大大缓解,安慰剂作用会比较明显。

由于安慰剂效应的广泛存在,在评价药物的临床疗效时,应考虑这一因素的影响。

实际上在临床有不少药物或其他手段的治疗效果往往不是药物本身的作用,只是安慰剂效应。

阿伦森效应&暗示效应&安泰效应&安慰剂效应阿伦森效应是指人们最喜欢那些对自己的喜欢、奖励、赞扬不断增加的人或物,最不喜欢那些显得不断减少的人或物。

【实验】分4组人对某一人给予不同的评价,借以观察某人对哪一组最具好感。

第一组始终对之褒扬有加,第二组始终对之贬损否定,第三组先褒后贬,第四组先贬后褒。

【结果】此实验对数十人进行过后,发现绝大部分人对第四组最具好感,而对第三组最为反感。

【应用】阿伦森效应提醒人们,在日常工作与生活中,应该尽力避免由于自己的表现不当所造成的他人对自己印象不良方向的逆转。

同样,它也提醒我们在形成对别人的印象过程中,要避免受它的影响而形成错误的态度。

【实例】1、有效利用在宿舍楼的后面,停放着一部烂汽车,大院里的孩子们每当晚上7点时,便攀上车厢蹦跳,嘭嘭之声震耳欲聋,大人们越管,众孩童蹦得越欢,见者无奈。

这天,一个人对孩子们说:“小朋友们,今**们比赛,蹦得最响的奖玩具手枪一支。

”众童呜呼雀跃,争相蹦跳,优者果然得奖。

次日,这位朋友又来到车前,说:“今天继续比赛,奖品为两粒奶糖。

”众童见奖品直线下跌,纷纷不悦,无人卖力蹦跳,声音疏稀而弱小。

第三天,朋友又对孩子们言:“今日奖品为花生米二粒。

”众童纷纷跳下汽车,皆说:“不蹦了,不蹦了,真没意思,回家看电视了。

”分析:“正面难攻”的情况下,采用“奖励递减法”可起到奇妙心理效应。

2、反例小刚大学毕业后分到一个单位工作,刚一进单位,他决心好好地积极表现一番,以给领导和同事们留下非常好的第一印象。

于是,他每天提前到单位打水扫地,节假日主动要求加班,领导布置的任务有些他明明有很大的困难,也硬着头皮一概承揽下来。

本来,刚刚走上工作岗位的青年人积极表现一下自我是无可厚议的。

但问题是小刚的此时表现与其真正的思想觉悟、为人处世的一贯态度和行为模式相差甚远,夹杂着“过分表演”的成分。

因而就难以有长久的坚持性。

没过多久,小刚水也不打了,地也不拖了,还经常迟到,对领导布置的任务更是挑肥拣瘦。

安慰劑效應(Placebo Effect)安慰劑效應的概述 安慰劑效應,又名偽藥效應、假藥效應、代設劑效應(英文:Placebo Effect,源自拉丁文placebo解「我將安慰」)指病人雖然獲得無效的治療,但卻「預料」或「相信」治療有效,而讓病患症狀得到舒緩的現象。

有人認為這是一個值得注意的人類生理反應,但亦有人認為這是醫學實驗設計所產生的錯覺。

這個現象是否真的存在,科學家至今仍未能完全破解。

[1] 安慰劑效應於1955年由畢闕博士(Henry K. Beecher)提出[2],亦理解為「非特定效應」(non-specific effects)或受試者期望效應。

一個性質完全相反的效應亦同時存在——反安慰劑效應(Nocebo effect):病人不相信治療有效,可能會令病情惡化。

反安慰劑效應(拉丁文nocebo解「我將傷害」)可以使用檢測安慰劑效應相同的方法檢測出來。

例如一組服用無效藥物的對照群組(control group),會出現病情惡化的現象。

這個現象相信是由於接受藥物的人士對於藥物的效力抱有負面的態度,因而抵銷了安慰劑效應,出現了反安慰劑效應。

這個效應並不是由所服用的藥物引起,而是基於病人心理上對康復的期望。

安慰劑對照研究畢闕博士的研究(1955年) 有報告[3]紀錄到大約四分之一服用安慰劑的病人,例如聲稱可以醫治背痛的安慰劑,表示有關痛症得到舒緩。

而觸目的是,這些痛症的舒緩,不單是靠病人報稱,而是可以利用客觀的方法檢測得到。

這個痛症改善的現象,並沒有出現於非接受安慰劑的病人身上。

由於發現了這個效應,政府管制機關規定新藥必須通過臨床的安慰劑對照(placebo-controlled)測試,方能獲得認可。

測試結果不單要證明患者對藥物有反應,而且測試結果要與服用安慰劑的對照群組作比較,證明該藥物比安慰劑更為有效(「有效」是指以下2項或其中1項:1)該藥物比安慰劑能影響更多病人,2)病人對該藥物比安慰劑有更強反應)。

安慰剂效应所谓“安慰剂效应”,指的是在不让病人知情的情况下服用完全没有对应药效的药物,但病人却得到了较好的效果。

“安稳剂效应”在临床实践中普遍存在,例如人们崇拜专家、名医,信赖所谓的好药、贵药、进口药等也是“安慰剂效应”在起作怪。

1 概念安慰剂效应(Placebo Effect)于1955年由毕阙博士提出,指病人虽然获得无效的治疗,但却“预料”或“相信”治疗有效,而让病患症状得到舒缓的现象。

安慰剂效应是一种非常强有力的现象,能使至少1/3甚至更多的患者病症显著改善。

科学家在实验对象身上制造疼痛,然后使用吗啡控制这种疼痛。

一天这样做几次,连续进行几天,直到实验的最后一天,用生理盐水取代吗啡溶液。

像吗啡一样,生理盐水也有效地抑制了实验对象的疼痛。

一个性质完全相反的效应亦同时存在——反安慰剂效应(Nocebo effect):病人不相信治疗有效,可能会令病情恶化。

反安慰剂效应是由于接受药物的人士对于药物的效力抱有负面的态度,因而抵销了安慰剂效应,出现了反安慰剂效应。

这个效应并不是由所服用的药物引起,而是基于病人心理上对康复的期望。

当患者对某种药坚信不移时,就可增强该药物的治疗效果,提高医疗质量。

当某种新药问世,评价其疗效价值时,要把药物的安慰剂效应估计进去。

如果某种新药的疗效与安慰剂的疗效经双盲法试用后,相差不大,没有显著的差异时,这种新药的临床使用价值就不大。

这也就是为什么一些新药刚刚问世时,人们往往把它们当作灵丹妙药,而经过一段时间的使用后,其热潮消失、身价下降的原因。

安慰剂效应在药物使用过程中比比皆是。

甚至如心绞痛这样严重的器质性疾病,使用安慰剂也有1/3以上的患者获得症状的改善,许多镇痛剂都具有明显的安慰剂效应。

还有一些病人,在使用安慰剂时,也可出现恶心、头痛、头晕及嗜睡的药物副反应,这也属于安慰剂效应。

2.反应人群使用安慰剂时容易出现相应的心理和生理效应的人,被称为安慰剂反应者。

这种人的人格特点是:好与交往、有依赖性、易受暗示、自信心不足、好注意自身的各种生理变化和不适感、有疑病倾向和神经质。

安慰剂效应

这一现象最初是在医学研究中发现的。

在对病人进行某一种药物处理后,病人就报告病情有所好转,但这种药并不能医治病人的病,如告知某病人注射的是葡萄糖,病人反映精神好些了,其实注射的只是蒸馏水。

这是由于病人的自我暗示的心理作用产生的一种效应。

安慰剂效应在心理学实验中作为一种被试变量出现往往会影响实验的真实结果。

控制安慰剂效应的方法是建立一个控制组。

此外,还可采用“盲被试”,使被试不知道自己在做实验,就能避免被试因心理上的原因而使反应改变。

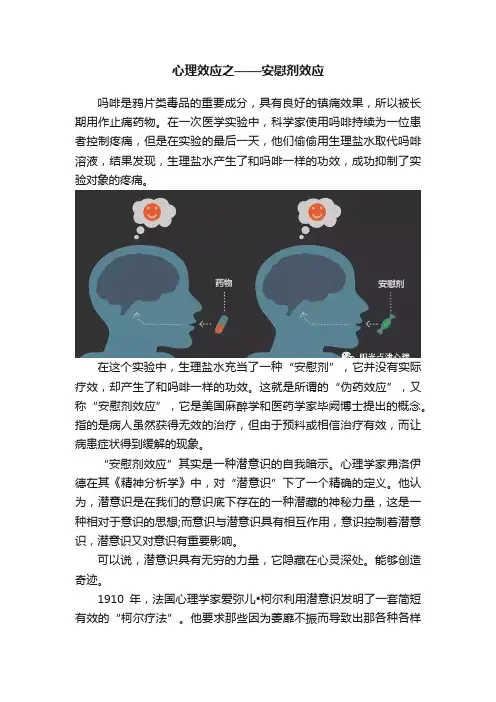

心理效应之——安慰剂效应吗啡是鸦片类毒品的重要成分,具有良好的镇痛效果,所以被长期用作止痛药物。

在一次医学实验中,科学家使用吗啡持续为一位患者控制疼痛,但是在实验的最后一天,他们偷偷用生理盐水取代吗啡溶液,结果发现,生理盐水产生了和吗啡一样的功效,成功抑制了实验对象的疼痛。

在这个实验中,生理盐水充当了一种“安慰剂”,它并没有实际疗效,却产生了和吗啡一样的功效。

这就是所谓的“伪药效应”,又称“安慰剂效应”,它是美国麻醉学和医药学家毕阙博士提出的概念。

指的是病人虽然获得无效的治疗,但由于预料或相信治疗有效,而让病患症状得到缓解的现象。

“安慰剂效应”其实是一种潜意识的自我暗示。

心理学家弗洛伊德在其《精神分析学》中,对“潜意识”下了一个精确的定义。

他认为,潜意识是在我们的意识底下存在的一种潜藏的神秘力量,这是一种相对于意识的思想;而意识与潜意识具有相互作用,意识控制着潜意识,潜意识又对意识有重要影响。

可以说,潜意识具有无穷的力量,它隐藏在心灵深处。

能够创造奇迹。

1910年,法国心理学家爱弥儿▪柯尔利用潜意识发明了一套简短有效的“柯尔疗法”。

他要求那些因为萎靡不振而导致出那各种各样身体状况的患者,每天早晚闭上眼睛坐在(或躺在)安乐椅上,让全身肌肉放松,然后小声地念出一句话:“每一天,我生活的各个方面都变得越来越好。

”这段话必须早晚重复二十遍。

柯尔指出,在说出这这段话的时候,人们的潜意识会把它们记录下来。

这时,不要让任何具体的事情侵扰自己的思想一一不论是疾病还是生活中的麻烦,它们必须变成一个被动的受体。

只保留这个“一切都变得越来越好”的愿望,从而让身体真的慢慢接近最好的状态。

柯尔的这种治疗方法,其实就是对“安慰剂效应”的一种现实运用。

在日常生活中,心理暗示所拥有的力量,有时大到超乎我们的想象。

在心理学中,“暗示”指的是人或环境以自然的方式向个体发出信息,个体无意中接收了这种信息,从而做出相应反应的一种心理现象。

安慰剂效应安慰剂效应的概述安慰剂效应,又名伪药效应、假药效应、代设剂效应(英文:Placebo Effect,源自拉丁文placebo解“我将安慰”)指病人虽然获得无效的治疗,但却“预料”或“相信”治疗有效,而让病患症状得到舒缓的现象。

有人认为这是一个值得注意的人类生理反应,但亦有人认为这是医学实验设计所产生的错觉。

这个现象是否真的存在,科学家至今仍未能完全理解。

[1]安慰剂效应于1955年由毕阙博士(Henry K. Beecher)提出[2],亦理解为“非特定效应” (non-specific effects)或受试者期望效应。

一个性质完全相反的效应亦同时存在——反安慰剂效应(Nocebo effect):病人不相信治疗有效,可能会令病情恶化。

反安慰剂效应(拉丁文nocebo解“我将伤害”)可以使用检测安慰剂效应相同的方法检测出来。

例如一组服用无效药物的对照群组(control group),会出现病情恶化的现象。

这个现象相信是由于接受药物的人士对于药物的效力抱有负面的态度,因而抵销了安慰剂效应,出现了反安慰剂效应。

这个效应并不是由所服用的药物引起,而是基于病人心理上对康复的期望。

安慰剂对照研究毕阙博士的研究(1955年)有报告[3]纪录到大约四分之一服用安慰剂的病人,例如声称可以医治背痛的安慰剂,表示有关痛症得到舒缓。

而触目的是,这些痛症的舒缓,不单是靠病人报称,而是可以利用客观的方法检测得到。

这个痛症改善的现象,并没有出现于非接受安慰剂的病人身上。

由于发现了这个效应,政府管制机关规定新药必须通过临床的安慰剂对照(placebo-controlled)测试,方能获得认可。

测试结果不单要証明患者对药物有反应,而且测试结果要与服用安慰剂的对照群组作比较,証明该药物比安慰剂更为有效(“有效”是指以下2项或其中1项:1)该药物比安慰剂能影响更多病人,2)病人对该药物比安慰剂有更强反应)。

由于医生对有关疗程实用性的观感会影响其表现,亦可影响病人对疗程的观感。

安慰劑效應(Placebo Effect)安慰劑效應的概述安慰劑效應,又名偽藥效應、假藥效應、代設劑效應(英文:Placebo Effect,源自拉丁文placebo解「我將安慰」)指病人雖然獲得無效的治療,但卻「預料」或「相信」治療有效,而讓病患症狀得到舒緩的現象。

有人認為這是一個值得注意的人類生理反應,但亦有人認為這是醫學實驗設計所產生的錯覺。

這個現象是否真的存在,科學家至今仍未能完全破解。

[1]安慰劑效應於1955年由畢闕博士(Henry K. Beecher)提出[2],亦理解為「非特定效應」(non-specific effects)或受試者期望效應。

一個性質完全相反的效應亦同時存在——反安慰劑效應(Nocebo effect):病人不相信治療有效,可能會令病情惡化。

反安慰劑效應(拉丁文nocebo解「我將傷害」)可以使用檢測安慰劑效應相同的方法檢測出來。

例如一組服用無效藥物的對照群組(control group),會出現病情惡化的現象。

這個現象相信是由於接受藥物的人士對於藥物的效力抱有負面的態度,因而抵銷了安慰劑效應,出現了反安慰劑效應。

這個效應並不是由所服用的藥物引起,而是基於病人心理上對康復的期望。

安慰劑對照研究畢闕博士的研究(1955年)有報告[3]紀錄到大約四分之一服用安慰劑的病人,例如聲稱可以醫治背痛的安慰劑,表示有關痛症得到舒緩。

而觸目的是,這些痛症的舒緩,不單是靠病人報稱,而是可以利用客觀的方法檢測得到。

這個痛症改善的現象,並沒有出現於非接受安慰劑的病人身上。

由於發現了這個效應,政府管制機關規定新藥必須通過臨床的安慰劑對照(placebo-controlled)測試,方能獲得認可。

測試結果不單要證明患者對藥物有反應,而且測試結果要與服用安慰劑的對照群組作比較,證明該藥物比安慰劑更為有效(「有效」是指以下2項或其中1項:1)該藥物比安慰劑能影響更多病人,2)病人對該藥物比安慰劑有更強反應)。

26种心理效应:很多事取决于你自己选什么心理学效应来应用于日常生活中?本期选择的多是经过大量的研究证实的,但必须强调,这些心理效应实际上也是基于一些研究数据的统计结果,并不是说100%在该情况下就会发生这种现象。

在不同的情景或条件下,这些效应也不一定能成立。

另一方面,人类的社会行为实际上是个由多种因素引起的复杂过程,这个原理可能可以适用于大部分人,但是对个体或者环境条件不同,可能都会失效,所以在应用上并不能生搬硬套。

1、安慰剂效应:假药也会让人有心理安慰功能又称假药效应,指的是在不让病人知情的情况下服用完全没有药效的假药,但病人却得到了和真药一样甚至更好的效果。

启示:心理学家给记者举了例子,几个城里人到野外郊游,到达山腰时,他们为眼前清澈的泉水、碧绿的草地和迷人的风景所深深吸引。

休息时,其中一人很高兴地接过同伴递过来的水壶喝了一口水,情不自禁地感叹道:山里的水真甜,城里的水跟这儿真是没法比。

水壶的主人听罢笑了起来,他说,壶里的水是城市里最普通的水,是出发前从家里的自来水管接的。

这说明我们在对现实进行分析的时候,很明显地搀杂了很多个人因素,包括我们的期望、经验和信念等。

2、韦奇定理:10个人跟你意见相反,就会动摇?即使你已有了主见,已经认为自己的想法和做法是完全正确的,但如果身边有10个朋友看法和你相反,你就很难不动摇。

启示:人的一生,其实就是个不断地做出各种选择的过程。

在这个过程中,听取他人意见,是必不可少的一个环节。

但只听取他人意见却没有主见的人,不能根据众人的意见做出真正有效的判断。

要想克服韦奇定理的消极作用,就得有自己的主见,这不是盲目自信,而是准确把握客观情况,用自己的观念和思维方式来选择什么是自己想要做的,什么是自己认为做好的办法,才能做到“自信而不自大,听从而不盲从”。

3、破窗效应:落井下石是天性,你要怎么绕开?对于完美的东西,人们总是抱着推崇和观赏的态度,希望它一直保持着这样的完美,从而下意识地去保护它的完美;而对于破损的东西,人们往往存有一种“反正都这样了,再破点也无所谓”的态度,自觉不自觉地对它进行更大的破坏。

安慰剂效应:身心联系,让心灵治愈疾病“安慰剂效应”为精神对身体的治疗力量提供了最有力、最令人信服的证据。

在为确定药物的有效性而进行的研究中,患有同一种疾病的患者被分成两组,一组得到的是测试药物,另一组得到的是假药丸——安慰剂,通常是糖丸。

每一组都不知道自己服用的是真药还是安慰剂,如果服用真药的一组相比服用安慰剂的一组病情有显著改善,那么就认定药物有效。

但是,一次又一次反复出现的情况是,对某些人来说,安慰剂同药物一样有效。

当然,并非每个人都有这种反应,一般来说30%~60%服用安慰剂的人会报告疼痛缓解,甚至非常剧烈的疼痛也不例外。

换句话说,相信某种药物或手术有效,确实能够帮助病人康复,增加他们康复的概率;反之,在同样的情况下,如果心存疑虑,就会带来相反的结果,降低康复的概率。

几百年前,人们就已经注意到这一现象。

20世纪初,威廉·奥斯勒博士作为一名妙手回春的医生享有崇高声誉,他曾经告诉他的学生,病人能够康复往往不是因为治疗本身,而是因为他们对接受的治疗深信不疑。

詹宁斯博士的“精湛医术”历史上,精神医治身体的最著名事例发生在19世纪初期,说的是艾萨克·詹宁斯博士在行医数年后,对于给病人用药和开刀的效果非常失望,于是他不再进行这种治疗。

为了满足病人求“药”的意愿,他准备了用面包做成的各种药丸,用面粉做成的各种气味和颜色的粉末,以及用小瓶装的各种颜色的纯净水。

令他非常惊讶的是,病人比吃真药时康复得更快。

此后不久,詹宁斯博士就声名远播,他行医的范围也随之扩大,抢走了那些用药的医生的生意。

在用安慰剂代替药物15~20年后,詹宁斯博士才向医学界的同行和社会公开了他的做法,有些同行对此很感兴趣,另一些则很生气。

一些病人说不在乎他给的是不是真药,因为不管那是什么都治好了他们的病,另一些病人则很生气,骂他是冒牌货,不愿意再找他看病,虽然他们吃了他的药以后康复得快多了,但是并不感激他,因为他们付钱买药,就应该买到真正的药。

医学的真相——神奇的安慰剂效应本文共计3424字,建议阅读时间15分钟。

1、什么是安慰剂效应安慰剂效应很多人都应该听说过,指的是病人虽然接受的是一种无效的治疗,但却因为病人相信治疗有效,而让病情真的发生改善的现象。

二战期间,美军在攻占意大利南部海滩的战斗中,镇痛剂很快就用完。

当不断增加的伤兵痛苦的嚎叫着要镇痛剂时,当时的军医H. K. Beecher在万般无奈之下只能让护士给他们注射生理盐水并骗他们说里面加了强力镇痛剂。

结果神奇的一幕发生了,这些注射了生理盐水后的伤兵,居然真的停止了哀嚎,疼痛止住了。

Beecher医生战后回到美国哈佛,开始了一系列新的测试药物疗效的实验。

1955年,他在《美国医学会杂志》(JAMA)上发表了著名的论文“The Powerful Placebo”(强力的安慰剂),描述了数十个常规药物的效果其实来自安慰剂效应。

他第一次指出吃药这个动作本身就有一定的治疗作用。

起初医学界认为安慰剂效应只是一种心理作用,影响的只是人们的主观感受,并不会真正影响身体上的生理指标。

但随着后续研究的进展,科学家们逐渐发现了大脑的神经元活动和免疫系统有着一些很密切的关联,这个关联最直接的证据就是在胸腺和骨髓中都发现了有神经递质的受体,而这两处是免疫系统非常重要的部分,这就证明大脑神经元的活动确实会影响免疫系统的工作。

安慰剂对于缓解疼痛的效果是最明显的,如果我们从生物演化的角度来看,这种现象其实是挺合理的。

疼痛对动物的生存至关重要,如果没有痛觉,那么受到的伤害就不能及时发现,这是很致命的。

比如如果你脚上扎了一个钉子你还不知道,还在继续行走,那伤口就会越来越严重,伤口不能及时愈合,时间长了也会导致失血过多,而且也会引发严重的感染,本来很小的一个伤口可能就会变成致命的伤害。

所以当身体组织受到伤害的时候,用痛感提醒人的主观意识,以便及时采取相应的措施,是非常必要的。

当一个人切菜不小心切到手指的时候,马上会有一种钻心的疼痛,而当他把伤口处理好贴一个创可贴,痛感就会大幅减弱并逐渐消失。

安慰剂是指没有药物治疗作用的安慰剂效应说明

安慰剂是指在医学治疗过程中,以不具有特定药效的物质或手段起到安慰或改善症状的作用。

它不包含任何治疗成分,但由于受到患者对治疗的期待以及心理因素的影响,患者仍然能够感受到一定的症状改善和舒适感,这就是安慰剂效应。

安慰剂效应是指人们在接受安慰剂或无效治疗时的治疗效果。

尽管没有真正的治疗作用,但安慰剂效应仍能使患者报告症状改善,并表示舒适感。

这种效应不仅存在于临床试验中,也常常在日常医疗实践中发现。

心理学效应趣谈系列② 安慰剂效应

在这个系列中,我会和大家分享一系列有科学实验支持的心理学效应。

这些心理学效应通常都有一个故事背景,而且不但很有趣,也很有用,它可能正好可以揭开你生活中经常遇到却不明所以的某些现象的谜底。

今天是本系列的第二篇:安慰剂效应。

什么是安慰剂效应安慰剂效应(placebo effect),又名伪药效应、代设剂效应,指病人虽然获得无效的治疗,但却“预料”或“相信”治疗有效,而让病患症状得到舒缓的现象。

一个性质完全相反的效应是——反安慰剂效应(nocebo effect):病人不相信治疗有效,可能会令病情恶化。

这两种效应并不是由所服用的药物引起,而是基于病人心理上对药物疗效的期望。

总结一下,在药物本身对病情毫无影响的前提下(既无益也无害),病人的期望积极,则会缓解病情;病人的期望消极,不但没疗效,还会加重病情。

安慰剂效应小故事安慰剂进入现代医学视野通常认为最初

始于美国的毕阙医生。

毕阙是一个二战战场麻醉师。

在攻占意大利南部海滩战斗中,镇痛剂很快用完。

当伤兵嚎叫着要镇痛剂时,万般无奈的护士告诉他现在给他注射的是强力镇痛剂,但实际注射的是盐水。

让毕阙医生震惊的是,注射盐水后,伤兵居然真的停止了哀嚎,疼痛止住了。

对这一情形印象深刻的毕阙战后回到美国哈佛,开始了一系列新的测试

药物疗效的实验。

安慰剂效应和皮格马利翁效应在上一篇文章中(《心理学效应趣谈系列① | 皮格马利翁效应》,欢迎订阅我的头条号「心理学时代」查看之),我们提到皮格马利翁效应是指学生在被老师付予更高期望以后,学生会表现得更好,这是一种典型的「观察者期望效应」。

而安慰剂效应则是指病人自身对治疗动作的积极期望对病情产生了影响,属于「受试者期望效应」。

这两种心理学效应都是有科学实验证据支持的。

不得不感叹,人的心理状态实在是太神妙了。

无论是这种期望是源自观察者还是受试者,心理上的期望效应为什么会对现实产生如此明显的影响呢?一种被广泛接

受的心理学观点就是人的无意识(又称潜意识)起了巨大作用。

无意识发挥作用的主要途径是心理暗示。

心理暗示的在人类社会中的影响之广,远远超乎了我们的想象。

几乎所有心理学效应都暗藏着无意识的身影。

我将在「心理学效应趣谈系列」中从更丰富的角度展示无意识的巨大魅力。

(如果你对有关安慰剂效应的科学研究及理论探讨不感兴趣,以下内容概览即可)有关安慰剂效应的实验研究安慰剂效应于1955年由毕阙博士(Henry K. Beecher)提出,是最为典型的「受试者期望效应」。

他第一次指出,吃药这个动作本身就有一定的治疗作用,只有强于安慰剂的药物作用才能认定为有效药物。

此后,临床试验中,与安慰剂组对照成为开发新的药物或疗法的不二规则。

有报告纪录,大约四分之一服

用安慰剂的病人,例如声称可以医治背痛的安慰剂,表示有关痛症得到舒缓。

而更引人注目的是,这些痛症的舒缓,不单是靠病人的自我叙述,而是可以利用客观的方法检测得到。

甚至有研究称,患有慢性疼痛、抑郁、某些心脏疾病、胃溃疡或某些胃炎,以及很多功能性疾病的病人,高达50%-60%的患者可以仅仅因安慰剂得到症状缓解。

由于发现了这个效应,医药管制机关规定新药必须通过临床的安慰剂对照测试,方能获得认可。

测试结果不单要证明患者对药物有反应,而且测试结果要与服用安慰剂的对照群组作比较,证明该药物比安慰剂更为有效才行。

由于医生对有关疗程实用性的观感会影响其表现,亦可影响病人对疗程的观感(观察者期望效应),因此,此药物测试必须以双盲实验进行:医生及病人

都不知道哪组使用的是安慰剂,哪组使用的是真药。

另有研究结果显示,安慰剂效应的形成多为主观因素。

这有助于解释为何安慰剂效应在一些偏重主观性质的病患(例如头痛、胃痛、哮喘、敏感、压力、痛症)中较容易发挥作用。

有关安慰剂效应的生理解释:内生性鸦片内生性鸦片是脑部释出的化学物质,可产生镇痛、麻醉的效果,亦可引起快乐的感觉。

含有鸦片剂的鸦片或药物,能够如同内生性鸦片一样,刺激同一个脑部受体,引起兴奋的感觉。

增加释放内生性鸦片,如脑内啡,可引起快乐感觉,例如性交及运动(例如跑者愉悦感)。

当病人服用安慰剂后表示痛苦得到舒缓,此时

给病人注射纳洛酮(一种可以对抗鸦片剂的药物),痛楚就会再次出现,这意味着安慰剂效应是由体内释放的鸦片剂所引起。

不要过分夸大安慰剂效应因为查找以下原因有一定困难度,很多现象在统计时被错误地归纳入安慰剂效应。

疾病自然地消失。

疾病本有的临床表现。

错误诊断或预测(prognosis)。

病患暂时性改善被混淆为痊愈。

安慰剂效应和中医前文提到,安慰剂效应由美国毕阙医生于1955年正式提出,但实际上安慰剂效应在人类的整个医学史上都产生了极大的影响。

在这里我先澄清一下,笔者曾研读过一段时间的中医书籍,对我国传统中医理论整体上持中立偏于肯定的态度。

但必须理性的指出,从西方中世纪盛行的放血疗法,到中国传统的中医系统中的某些疗法,都潜藏着安慰剂效应的身影。

安慰剂效应对医药科学的渐进式发展造成了不小的干扰,与此同时在减轻甚至消除人们诸多病痛方面也发挥了正面的作用。

上一小节提到,安慰剂效应发挥作用的生理证据是其可以激发人体产生「内生性鸦片」,从而达到改善病患的效果。

内生性鸦片就是某些可检测到的化学物质,那么我们同样可以推断出,安慰剂效应可以调动人体免疫系统的某些潜能,从而提高了人体对于疾病的抵抗能力。

从这个角度说,我认为安慰剂效应和我们中医所倡导的“激发身体自身的抗病能力”这一出发点是吻合的。