九年级语文下册《中国的土地》知识点复习鲁教版

- 格式:docx

- 大小:20.13 KB

- 文档页数:5

九年级语文下册《中国的土地》知识点复习鲁教版九年级语文下册《中国的土地》知识点复习鲁教版一、原文你可知道这块神奇的土地埋藏着黄金般的相思一串串杜鹃花姹紫嫣红激流的三峡传来神女的叹息冬天从冻土层到绿色的椰子林蔷薇色的海浪抚爱着沙粒你可知道这块神奇的土地黄皮肤、黑头发是那样的美丽敦厚的性格像微风下的湖水顽强勇敢又如长江一泻千里挂霜的葡萄下跃动着欢乐坚硬的核里已绽开复兴的契机二、文学常识刘湛秋,男,1935年出生,安徽芜湖人,当代著名诗人,翻译家,评论家,《诗刊》前副主编,中国散文诗学会副会长。

早在八十年代中期,他就被一代大学生誉为“抒情诗之王。

”他结集出版有诗歌、散文、评论、翻译、小说等三十余种,其诗集《无题抒情诗》获过中国新诗奖。

他译的《普希金抒情诗选》、《叶赛宁抒情诗选》为广大读者喜爱,并一度成为畅销书。

其作品清新空灵,富有现代意识,手法新颖洒脱,立足表现感觉与情绪,既面对生活,又超越时空。

三、赏析歌颂祖国,礼赞人民,这是重大题材和古老主题,在一首十二行的抒情小诗中予以容纳,并且翻旧为新,难度极大,需要很高的艺术功力。

诗人知难而进,努力创造,不懈耕耘,终于在这片感情的沃土上,培植出一枝独秀的心灵之花。

作品先写中国这块土地的“神奇”――“埋藏着黄金般的相思”。

凡是华夏人民,无论久居故土,还是云游他乡,都永远思恋着这块土地。

它之所以牵动着炎黄子孙的“相思”,是因为它拥有壮丽的山川、广阔的沃土、悠久的文化、丰富的物产、绵长的海岸线……这是中华民族得以繁衍生息的发祥之地,也是他们大展身手的用武之地。

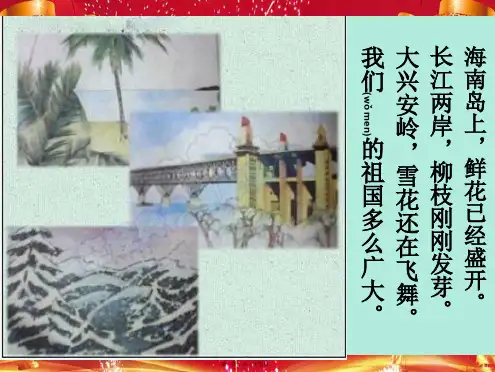

杜鹃花、三峡、神女峰、冻土层、椰子林、海浪……。

这些细节,可以视之为写实,也可以视之为写意,把中国的东西南北、古往今来全都概括进去。

似乎随意拈来,其实经过精心选择,内涵丰富,诱人遐想。

正是所谓“信手新诗落珠贝”。

作品后写中国土地上人民的“美丽”。

神奇的土地固然动人相思,美丽的人民尤为惹人爱恋。

他们的外貌是美的:“黄皮肤、黑头发”;他们的性格也是美的:“敦厚”温柔、“顽强勇敢”,他们的思想更是美的:葡萄挂霜,并且核里“绽开复兴的契机”,表明已经成熟;犹如中国人民饱经风雨的洗礼,摆脱了幼稚和愚昧,走向了改革与开放。

《中国的土地》教案教学目的:1.了解诗人刘湛秋,理解诗人的爱国情感2.感受诗歌的节奏,理解诗歌的意象教学重点:品味诗中具有表现力的诗句,理解诗歌巧妙的抒情方式教学方法:朗读—想象—品味—创造课时安排:一课时教学过程:一、询问上世纪80年代的背景,导入新课:记得有一个笑话,有个学生历史考试不及格,回家后,他委屈地对父亲说:“老师尽考一些我出生以前的事,我怎么知道呢?”同学们,你们都出生于20世纪90年代,那么,有谁能说说20世纪80年代的事情吗?(要求能答出“改革开放”)是啊!20世纪80年代初,在党的十一届三中全会精神的鼓舞下,祖国迎来了改革开放的新时代,在人生的征途上,历经了坎坷的诗人焕发了青春,写下了这首赞美祖国,赞美人民的诗篇。

二、简介写作背景和诗人生平这首诗写于20世纪80年代,当时中国人民正从文化大革命的噩梦中醒来,挣脱了各种有形和无形的枷锁,在党的十一届三中全会精神的鼓舞下,迎来了改革开放的新时代。

刘湛秋(1935——)当代诗人。

中学时代就在《进步青年》杂志上发表过诗作。

他曾当过工人、编辑、翻译。

50年代末60年代初曾在报刊发表过诗、散文、评论、小说及报告文学等。

现为《诗刊》社副编审。

三、反复朗读这首诗,注意朗读节奏,体味诗歌的音乐美。

四、寻英咀华,品味诗中的意境美(1)诗人通过哪些具体的形象表现“中国的土地”是“神奇”的?(明确:诗人通过杜鹃花、三峡、神女峰、冻土层、椰子林、海浪等意象,从山川的壮丽、沃土的广阔、文化的悠久、物产的富饶等方面来表现。

)(2)诗歌的第二节,怎样写出了中国人民的“美丽”?(明确:先写外貌之美、次写性格之美,再写思想之美,这里运用了比喻、拟人、夸张的修辞手法充分表现了中国人民的美。

)五、寻找美词、美句,体味诗歌的人格美(1)如何理解“黄金般的相思”的含义?(明确:“黄金”,色彩鲜艳,分量沉重,永不褪色,不易改变。

用“黄金”修饰“相思情”,形象地表现了华夏子孙对祖国深沉凝重的眷念之情。

《中国的土地》说课稿李茹尊敬的名位评委老师:你们好!我是号,今天我说课的题目是《中国的土地》,作者,刘湛秋(板书:题目、作者)下面我将从说教材、说教法学法、说教学过程、说板书设计、教学反思四个方面来对本课进行说明。

一、说教材《中国的土地》是鲁教版初中语文九年级下册第一单元的第二课,该单元以“爱国与思乡”为主题展开,所选的诗歌蕴涵着诗人深沉而炽烈的情感,诵读这些诗歌,可以陶冶情操,净化心灵,加深对祖国与家乡的感情。

《中国的土地》这首诗是一首现代诗,写于20世纪80年代,当时中国人民正从文化大革命的噩梦中醒来,挣脱了各种有形和无形的枷锁,在党的十一届三中全会精神的鼓舞下,迎来了改革开放的新时代。

这首诗主要通过对中国土地的神奇与土地上人民的美丽两个方面来歌颂我们伟大的祖国,伟大的人民,伟大的中华民族以及热烈欢呼充满希望的未来的思想情感。

注重感人至深的意象的运用和自然景观与人文景观的有机结合是本文最大的特色。

根据新课程标准,结合单元教学要求和本课特点,并依据本年级学生特点,我确定本节课的教学目标为:1.有感情地朗读诗歌,体会诗人的爱国情感。

2. 理解诗歌的内容与主旨。

3.把握诗歌的意象,领会其象征意义。

4.品味诗歌富有表现力的语言。

5.培养学生爱国的思想情感。

这5个教学目标的设置符合学生的认知规律,即整体感知——局部思维——迁移拓展。

根据本课的一些特点,再结合近几年来中考的一些情况,我将本课的教学重点确定为:1.把握诗歌的意象,领会其象征意义。

结合学生的实际情况,我将本课的教学难点确定为:1.品味诗歌富有表现力的语言。

2.把握诗歌的主题。

二、说教法和学法(3分钟)科学合理的教学方法能使教学效果事半功倍,达到教与学的和谐完美统一。

基于此,我准备采用的教法是讲授法,点拨法。

讲授法教师可以系统的传授知识,充分发挥教师的主导作用。

点拨法,是以学生自主探究为主,教师点拨为辅的方式进行的,便于调动学生的积极性,并帮助学生解决疑难。

《中国的土地》【导学目标】1.把握诗歌的意象,理解意象的深刻含义。

2.理解诗中的爱国情感。

【课前预习】1.作者简介:刘湛秋,1935年出生,安徽芜湖人,当代诗人,一直被大学生誉为“抒情诗之王”,其作品清新空灵,富有现代意识,手法新颖洒脱,立足表现感觉和情绪,既面对生活,又超越时空。

他认为现代生活,使人们“活得很累”,他提倡“轻诗歌”、“轻松散文”、“轻松的生活方式,”主张“以轻对重,以轻对累,”于己“既不受名利之累,也不为劣境所苦,”也就是以平常心看待荣华富贵与利害得失,心如明镜如水。

淡化貌似严肃、正经的说教所带来的僵化、刻板、不近人情的生活方式。

他的散文《雨的四季》、《伞》、《卖菱角的小女孩》等都曾被收录中学语文课本。

2.写作背景《中国的土地》写于20世纪80年代初期,当时的中国人民正从文化大革命的恶梦中醒来,改革开放后,中国面临着由计划经济转向市场经济,中国人民的思想由保守落后逐渐开放成熟,它们原有的顽强勇敢的性格由于改革的春风吹拂而重新复苏了。

诗人刘湛秋以特有的灵感把准了时代的脉搏,赞美神奇的土地,歌颂美丽的人民,写下了这首《中国的土地》。

【教学过程】(一)结合“十注”,带疑初读。

1.结合“十注”和注释初读课文后,在小组中通过“小组合作学习五步法”(分工、自学、传递、整合、表述)探究下面的问题,形成小组解读结果。

(1)在课文中勾画出你没有掌握的或重要的字词(含注音)。

①我勾画出的字词是:②小组解读后补充的字词是:③小组内矫正性领读、自由读、齐读所勾画的字词。

2.课文整体感知探究分小组按“小组合作学习五步法”探究下面问题后,自由展示结果,其他组自由矫正评价,教师作随机的矫正评价并评选出最具阅读潜力的学习小组(员)。

诗歌是从哪两个方面来表现主题的?列举出诗人所凭借的意象。

3.朗读品鉴分小组运用多种形式朗读课文(自由读、领读、齐读、组合读、情境读、角色读),然后小组自由展示,其他小组自由矫正评价,教师作最后矫正评价并评选出最具有朗读才能的组(员)。

教学构想] 《土地情诗》是本单元唯一用诗歌形式来表达对土地、对祖国深情热爱的一课,形式简洁,寓意深厚,情深意长,十分具有教育意义,尤其是其中艾青的《我爱这土地》更是感人心魄、久唱不衰的经典名篇。

对于这样的当代诗歌作品,大多数学生的感觉是“听一听,有所耳闻;看一看,字都认得;读一读,不知其可〞.都知道好,却不知道好在哪里,如何欣赏。

有鉴于此,我在本课的设计上确定了两个重点:一是深入领会第一首诗《我爱这土地》本身的巨大艺术魅力;二是引导学生掌握现代诗歌的欣赏技巧与方法;在用浓烈的爱国情感冲击他们的灵魂的同时,也交给学生们走进现当代诗歌艺术品味之门的钥匙。

在本节课的设计中力图展现三个亮点: 1.营造严肃、动人、投入的课堂氛围。

教师在引导学生进入诗歌情境、示X诵读和拓展深化诗歌主题这些环节中力争把学生带人特定的历史背景和情境中,以自身严肃的态度引导学生向诗人、向作品致敬;同时X读应具有一定的艺术感染力,才会收到预期的课堂效果。

2.设计简单、明确,操作方便有效的诗歌欣赏环节。

这一部分设计很重要,不仅带领学生学习、欣赏“这一首〞,也应该可以帮助他们欣赏今后遇到的许多首现代诗歌,所以设计上应简洁便于操作。

《我爱这土地》贯穿始终的就是四大环节“读〞、“想〞、“品〞、“提〞,以此来指导本课另一首诗《中国的土地》的欣赏。

3.注重深化拓展,多媒体的利用绝不可小视。

多媒体课件的使用在这节课中发挥了很大的作用,是本课设计的一个亮点。

尤其是最后一个环节中用多组图片来展现一百年来中国的历史,配之以教师简洁扼要的讲解,让学生对本课诗歌所展现的深刻情感有了一个具象的认识和提高,这是老师单纯的语音表述所达不到的。

总之,诗歌教学的设计要力图靠近诗歌本身,不要把作品放在一边空谈技巧与媒介的运用,教师本身要深入理解作品,在贯穿整节课的吟诵中带领学生走向诗歌艺术的殿堂,向大师们致敬。

[教学设计][教学步骤] 一、导入 PPTl(地球卫星图)放课前音乐。

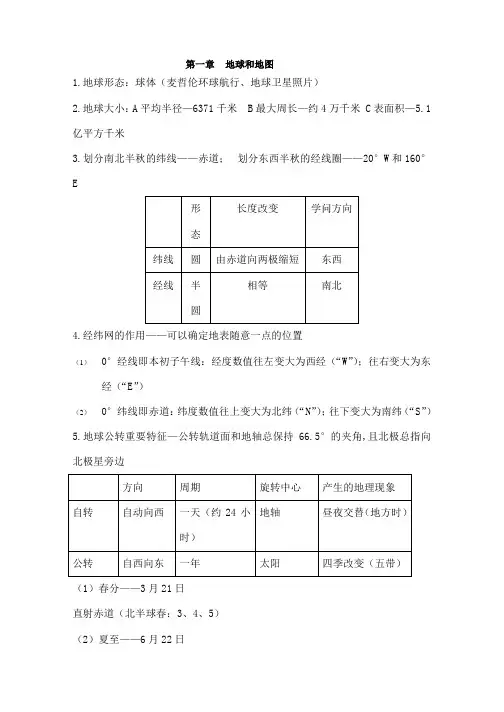

第一章地球和地图1.地球形态:球体(麦哲伦环球航行、地球卫星照片)2.地球大小:A平均半径—6371千米 B最大周长—约4万千米 C表面积—5.1亿平方千米3.划分南北半秋的纬线——赤道;划分东西半秋的经线圈——20°W和160°E4.经纬网的作用——可以确定地表随意一点的位置(1)0°经线即本初子午线:经度数值往左变大为西经(“W”);往右变大为东经(“E”)(2)0°纬线即赤道:纬度数值往上变大为北纬(“N”);往下变大为南纬(“S”)5.地球公转重要特征—公转轨道面和地轴总保持66.5°的夹角,且北极总指向北极星旁边(1)春分——3月21日直射赤道(北半球春:3、4、5)(2)夏至——6月22日直射北回来线(北半球夏:6、7、8)(3)秋分——9月23日直射赤道(北半球秋:9、10、11)(4)冬至——12月22日直射南回来线(北半球冬:12、1、2)6.五带:【A热带—太阳直射】【B北温带C南温带—四季明显】【D北寒带E南寒带—极昼、极夜】7.地图三要素——比例尺、方向和图例(1)比例尺=图上距离/实际距离【相除时单位都是“厘米”:1千米=1*105厘米】①见类型:A直线比例尺()B数字比例尺(1/4000000或1:4000000)C文字比例尺:图上1厘米代表实地距离40千米②比例大小:犹如比较数字大小,数字比例尺主要看分母—分母越大,比例尺越小(2)基本方向:“上北下南,左西右东”、“东北、西北、东南、西南”指向标定方向——箭头所指为北方(3)图例:居民点();铁路();高速马路();山峰();长城();水电站();洲界();未定国界();省级行政区界();水库();沙漠();瀑布();常年河湖();时令河湖()8.在等高线地形图上:等高线密集——坡陡难怕;等高线稀疏——坡缓易爬9.世界五种基本地形:(1)高原(四周陡峭,内部平坦) (2)山地(500米以上,相对高度大)(3)丘陵(200米以上500米以下,坡度和缓) (4)盆地(四周高,中间低)(5)平原(地面平坦)其次章陆地和海洋1.地球上海洋面积占71%,陆地面积占29%2.(1)世界最大洲—亚洲世界最小洲—大洋洲(2)跨经度最大洲—南极洲跨经度最大洋—北冰洋(3)四大洋面积由大到小:太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋(4)A亚欧:【乌拉尔山—乌拉尔河—里海—大高加索山—黑海—土耳其海峡】B亚非:苏伊士运输河C亚洲和北美洲:白令海峡D南北美洲:巴拿马运输河3.海陆变迁的主要缘由:“地壳的变动”和“海平面的升降”4.魏格纳[德]——大陆漂移假说;在此基础上形成“板块学说”——地表岩石由六大板块组成;各板块不断运动;板块内部较稳定,板块交界地带地壳较活跃,火山、地震集中分布在板块交界地带。

九年级语文下册《中国的土地》知识点复

习鲁教版

九年级语文下册《中国的土地》知识点复习鲁教版

一、原文

你可知道这块神奇的土地

埋藏着黄金般的相思

一串串杜鹃花姹紫嫣红

激流的三峡传来神女的叹息

冬天从冻土层到绿色的椰子林

蔷薇色的海浪抚爱着沙粒

你可知道这块神奇的土地

黄皮肤、黑头发是那样的美丽

敦厚的性格像微风下的湖水

顽强勇敢又如长江一泻千里

挂霜的葡萄下跃动着欢乐

坚硬的核里已绽开复兴的契机

二、文学常识

刘湛秋,男,1935年出生,安徽芜湖人,当代著名诗人,翻译家,评论家,《诗刊》前副主编,中国散文诗学会副会长。

早在八十年代中期,他就被一代大学生誉

为“抒情诗之王。

”他结集出版有诗歌、散文、评论、

翻译、小说等三十余种,其诗集《无题抒情诗》获过中国

新诗奖。

他译的《普希金抒情诗选》、《叶赛宁抒情诗选》为广大读者喜爱,并一度成为畅销书。

其作品清新空灵,富有现代意识,手法新颖洒脱,立足表现感觉与情绪,

既面对生活,又超越时空。

三、赏析

歌颂祖国,礼赞人民,这是重大题材和古老主题,

在一首十二行的抒情小诗中予以容纳,并且翻旧为新,

难度极大,需要很高的艺术功力。

诗人知难而进,努力

创造,不懈耕耘,终于在这片感情的沃土上,培植出一

枝独秀的心灵之花。

作品先写中国这块土地的“神奇”——“埋藏着黄

金般的相思”。

凡是华夏人民,无论久居故土,还是云

游他乡,都永远思恋着这块土地。

它之所以牵动着炎黄

子孙的“相思”,是因为它拥有壮丽的山川、广阔的沃土、悠久的文化、丰富的物产、绵长的海岸线……这是

中华民族得以繁衍生息的发祥之地,也是他们大展身手

的用武之地。

杜鹃花、三峡、神女峰、冻土层、椰子林、海浪……。

这些细节,可以视之为写实,也可以视

之为写意,把中国的东西南北、古往今来全都概括进去。

似乎随意拈来,其实经过精心选择,内涵丰富,诱人遐想。

正是所谓“信手新诗落珠贝”。

作品后写中国土地上人民的“美丽”。

神奇的土地

固然动人相思,美丽的人民尤为惹人爱恋。

他们的外貌

是美的:“黄皮肤、黑头发”;他们的性格也是美的:“敦厚”温柔、“顽强勇敢”,他们的思想更是美的:

葡萄挂霜,并且核里“绽开复兴的契机”,表明已经成熟;犹如中国人民饱经风雨的洗礼,摆脱了幼稚和愚昧,走向了改革与开放。

而戚熟意味着新的生长与繁荣,亦

如中国的复兴与昌盛。

作品由外貌写到性格,再写到内心。

层次井然有序,思想逐步加深。

直把抒情推向高潮,作品便戛然而止。

这首诗的前一节写土地,后一节写人民,结构完整,艺术浑成。

中国的神奇,不止在于地大物博、人口众多,更在于人民已经成熟,挣脱了有形的和无形的各种枷锁,思想解放,勇于开拓。

地灵由于人杰,天宝基于物华。

因此,中华神龙腾飞在即,复兴有望。

而这,更加使人

思恋。

刘湛秋十分注重意象的创造,把对中国土地的讴歌、对

中国人民的礼赞寄寓在典型新颖的意象之中,避免了这

类诗作最易出现的弊病:空泛抽象,大而无当。

如“激

流的三峡传来神女的叹息”,由长江三峡中巫峡的神女

峰而联想到帮助大禹治水的神女传说,既写出了祖国山

川的神奇秀,又自然而然地暗示出中华民族的悠久历史

和古老文化,使作品具有横的地域感和纵的历史感。

再

如,“微风下的湖水”和“一泻千里”的“长江”,是喻体,也是意象,概括出中国人民性格中敦厚的一面和顽强的另一面,有柔有刚,具体地传达出民族性格的突出特征。

以“挂霜的葡萄”象征中国人民的思想成熟更属典型的意象手法。

四、课后练习

1、诗歌的第一小节主要写了什么内容?诗人选择了哪些有代表性的事物来寄托寓意?

2、如何理解“黄金般的相思”的含意?

3、诗歌的第二小节主要写了什么?诗人主要抓住哪些具体内容从而使层次井然有序、逐层推进的?

4、诗人以“微风下的湖水”比喻中国人民“敦厚的性格”,以“长江一泻千里”比喻中国人民“顽强勇敢”,这样写的好处是什么?

5、比较阅读本诗和艾青的《我爱这土地》,简要说说有什么相同点与不同点。

答案:

1、写“中国的土地”是“神奇”的。

诗人通过杜鹃花、三峡、神女、冻土层、椰子林、海浪等意象,从山川的壮丽、沃土的广阔、文化的悠久、物产的富饶等方面来表现。

2、“黄金”,色彩鲜艳,分量沉重,永不褪色,不

易改变。

用“黄金”修饰“相思”,形象地表现了华夏子孙对祖国深沉凝重的眷念之情。

3、写出了中国人民的“美丽”。

先写外貌之美,次写性格之美,再写思想之美,层次井然有序,思想逐步加深。

4、化抽象为具体,给人留下深刻的印象。

5、相同点:都借助具体意象,抒发对土地(祖国)的真擎情感。

不同点:本诗除表达对祖国土地的热爱,还歌颂了这片土地上的人民,同时,饱含了诗人对未来的期待,以及对充满希望的未来的热烈欢呼。

(意思对即可)。