《幽径悲剧》课分析

- 格式:ppt

- 大小:1.62 MB

- 文档页数:39

《幽径悲剧》教学教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解《幽径悲剧》的故事情节和人物关系。

(2)能够分析作品中的象征意义和主题思想。

(3)能够运用文学手法进行创作和表达。

2. 过程与方法:(1)通过阅读和讨论,深入理解作品的内容和意义。

(2)通过分析和创作,提高学生的文学鉴赏能力和创作能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对文学作品的兴趣和爱好。

(2)培养学生对人生、社会和自然的思考和关注。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)理解《幽径悲剧》的故事情节和人物关系。

(2)分析作品中的象征意义和主题思想。

2. 教学难点:(1)作品中的象征意义和主题思想的深入理解。

(2)学生创作能力的培养和提高。

三、教学过程1. 导入:(1)教师简要介绍《幽径悲剧》的作者和作品背景。

(2)激发学生对作品的兴趣和好奇心。

2. 阅读与讨论:(1)学生自主阅读《幽径悲剧》。

(2)教师组织学生进行讨论,理解故事情节和人物关系。

3. 分析与鉴赏:(1)教师引导学生分析作品中的象征意义和主题思想。

(2)学生通过小组讨论和分享,深入理解作品的意义。

四、教学评价1. 课堂参与度:学生参与课堂讨论和分享的积极程度。

2. 阅读理解能力:学生对《幽径悲剧》故事情节和人物关系的理解程度。

3. 分析与鉴赏能力:学生对作品中的象征意义和主题思想的分析和鉴赏能力。

五、教学延伸1. 学生进行文学创作:以《幽径悲剧》为灵感,进行短篇故事的创作。

2. 学生进行角色扮演:选取《幽径悲剧》中的场景,进行角色扮演,体验作品中的情感和氛围。

3. 学生进行小组讨论:讨论《幽径悲剧》对现实生活的启示和影响,分享自己的感悟和思考。

六、教学资源1. 教材:《幽径悲剧》原著文本2. 参考资料:相关文学评论、作者访谈、背景资料等3. 教学工具:投影仪、白板、教学PPT等七、教学方法1. 讲授法:教师对《幽径悲剧》的故事情节、人物关系和象征意义进行讲解和分析。

《幽径悲剧》教学教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解课文《幽径悲剧》的基本情节和人物关系。

(2)能够分析课文中的象征意义和主题思想。

(3)能够运用课文中的词汇和句型进行口语表达和写作。

2. 过程与方法:(1)通过阅读课文,培养学生的阅读理解和分析能力。

(2)通过讨论和小组合作,培养学生的思考和合作能力。

(3)通过写作和口语表达,提高学生的语言运用能力。

3. 情感态度与价值观:(1)引导学生关注和思考人与自然的关系,培养学生的环保意识。

(2)培养学生对文学作品的欣赏能力,提高学生的审美情趣。

(3)培养学生热爱生活、积极向上的态度。

二、教学内容1. 课文《幽径悲剧》的阅读与理解。

2. 分析课文中的象征意义和主题思想。

3. 运用课文中的词汇和句型进行口语表达和写作。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)课文《幽径悲剧》的基本情节和人物关系。

(2)课文中的象征意义和主题思想的分析。

(3)课文词汇和句型的运用。

2. 教学难点:(1)课文中的象征意义和主题思想的深入理解。

(2)课文词汇和句型的灵活运用。

四、教学过程1. 导入:(1)引导学生回顾课文《幽径悲剧》的基本情节和人物关系。

(2)提问学生对课文中的象征意义和主题思想的理解。

2. 自主学习:(1)学生自主阅读课文,理解课文内容。

(2)学生结合课下注释和工具书,自主学习课文中的生词和短语。

3. 课堂讨论:(1)分组讨论课文中的象征意义和主题思想。

(2)各小组汇报讨论结果,进行全班交流。

4. 写作练习:(1)根据课文内容,运用课文中的词汇和句型,写一篇小短文。

(2)学生互相交换作文,进行评价和修改。

五、课后作业1. 复习课文《幽径悲剧》,巩固所学内容。

2. 完成课后练习题,加深对课文内容的理解。

3. 预习下一节课的内容,准备进行课堂讨论和活动。

六、教学评价1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答情况以及小组合作表现,评价学生的学习态度和合作能力。

![《幽径悲剧》说课稿[大全五篇][修改版]](https://uimg.taocdn.com/b889803358f5f61fb6366652.webp)

第一篇:《幽径悲剧》说课稿《幽径悲剧》说课稿1一、说教材【本课的地位及作用】本课是苏教版初中《语文》教材八年级(上)第五单元第二十三课,是著名学者季羡林先生所写的一篇散文。

文章内涵丰富而深邃,语言精练、通俗而又雅致。

本课所处单元的主题是:人与自然,单元要点是引导学生正确理解人与自然的关系,懂得人与自然应该和谐相处的道理和意义,学习在记叙和说明中结合抒情和议论的写法。

《幽径悲剧》通过渲染浓烈的悲剧色彩,引发人们对时代和人性的反思,从另一个层面诠释人与自然的关系,颇有曲径之感,文本内容显得别具一格,相对单元中的其他四篇选文,既是一种视觉的冲击,更是一种认识的补充。

学生通过本课的学习对单元主题——人与自然的认识会更深刻而全面。

【本课与《课标》的关系】从“课标”提出的三个纬度要求来审视,本课无疑是一个合适的文本范例。

特别是“情感、态度价值观”这一纬度上体现的十分突出,文本所传达出的对“真、善、美”矢志不移的情感契合了《课标》提出的“初步理解、鉴赏文学作品,受到高尚的情操与趣味的熏陶,丰富自己的精神世界”。

通过本课基本问题的提出使学生“能有自己的情感体验,从中获得对自然、社会、人生的有益启示”,同时达到“对作品的思想感情倾向,能联系文化背景作出自己的评价”的训练要求。

另外,课文通俗而又雅致的语言特色也为课标提出的“品味作品中富于表现力的语言”提供了范本。

【教学目标】1、掌握生字词,重点理解文本中的文言词汇。

2、指导学生通过朗读理清文章思路,理解文章内容。

3、品味语言,学习反复、拟人修辞手法的运用及作用。

4、学习层层铺笔的描写手法及作用。

5、通过品读、美读把握文章情感,学习作者矢志不移地维护真、善、美的精神。

6、引导学生理解善待环境就是善待自己的道理,树立维护真、善、美的精神。

[说明]教学目标1、2、3属于新课标“知识与能力纬度”范畴;4属于“过程与方法纬度”范畴;5、6属于“情感、态度与价值观纬度”范畴。

《幽径悲剧》的教案第一章:剧本背景及主题分析1.1 剧本背景作家、年代及文学地位剧本创作的背景和历史情境当时社会、文化和政治环境对剧本的影响1.2 主题分析剧本的核心主题对人性的探讨对社会现象的反映和批判第二章:角色分析2.1 主要角色角色的性格特点角色的动机和目标角色之间的关系2.2 次要角色角色在剧情中的作用角色与主要角色之间的关系角色对剧情发展的影响第三章:剧情梗概与分析3.1 剧情梗概简要介绍剧情发展的主要事件重要转折点和冲突3.2 剧情分析对剧情发展的深入解读探讨剧本中的象征和隐喻分析剧本中的矛盾和冲突第四章:表演技巧指导4.1 演员准备演员对角色的理解和塑造演员的自我修养和角色带入4.2 表演技巧语音、语调、肢体语言的运用情感的表达和控制角色内心的展现4.3 角色间的互动演员之间的默契和配合角色间的冲突和沟通第五章:导演理念与排练策略5.1 导演理念导演对剧本的理解和解读导演的创作目标和理念5.2 排练策略排练计划的制定和执行角色分配和演员调度排练中的问题解决和调整第六章:舞台设计及道具配置6.1 舞台设计舞台布局和空间利用布景、灯光和音响的运用舞台美术与剧本主题的关联6.2 道具配置道具的作用和象征意义道具与角色和剧情的关联道具的选材和制作要求第七章:化妆与服装设计7.1 化妆设计角色形象和性格的体现年代的特征和审美趋势化妆技巧和材料的选择7.2 服装设计角色身份、地位和性格的展现服装风格与剧本背景的契合服装面料、款式和配饰的选择第八章:演出与观众互动8.1 演出组织与管理演出流程和时间表的制定演员、道具和场地的协调演出宣传和票务管理8.2 观众互动观众引导和氛围营造互动环节的设计和实施观众反馈和意见收集第九章:演出评价与反思9.1 演出评价评价演出的成功之处分析演出的不足和需要改进的地方评价演员、导演和制作团队的表现从中得到的经验和教训对未来演出的期待和展望第十章:经典台词与感悟10.1 经典台词挑选具有代表性和启示性的台词解释台词的内涵和作用分析台词对角色和剧情的影响10.2 感悟与启示从剧本和演出中汲取的感悟对人生、社会和人性的思考对未来舞台创作的启示重点和难点解析重点一:剧本背景及主题分析解析:深入了解剧本创作的背景和历史情境对于把握剧本的整体风格和深层含义至关重要。

幽径悲剧说课稿一、选题背景《幽径悲剧》是中国文化名城承德市崇明街道文化居委会的话剧作品,该作品讲述了一个班级的学生因为一次突然来世的意外,展开了对生命的思考和对人性的探索。

这部作品通过深刻的思想、真实的表演,让人们更深刻地认识到珍视生命的重要性,也表达了对年轻一代的教育与关爱。

作为一位教育工作者,选取此话剧作为说课题目,希望能够通过自己的解读,让更多人了解这部作品,从而进一步推广其价值。

二、剧本解析1. 剧本简介话剧《幽径悲剧》讲述了在人性本质和社会现实之间的一段心灵之旅。

剧中主要人物是高一班的学生,以及一些与他们相关的老师、家长等人。

故事由一件事情引发:一个年轻的女孩——夏莉,在学校里猝然去世。

这个事件颠覆了所有人的生活轨迹,使他们对生命和自己的处境产生了大量的思考和质疑。

在探索过程中,剧中人物从不同的角度阐述了对知识、尊重、爱、和谐等重要事情的理解和追求。

2. 剧本主题剧本主要围绕着生命和人性展开,其中包含了一些根本性的问题:包括人生的意义、存在的挑战、自我确定和选择、改造环境、教育以及我们对他人财产的态度。

作者通过刻画孩子们心灵的情感变化,揭示了他们将来面对的社会生活的许多困难和挑战。

作品的主题是关于人类自身的悲剧特征,描述了人们生活的悲惨和不安。

剧本通过真实的人物情感表演,深刻地揭示了我们人类存在的本质问题——对生命的认识有很大的盲区,我们往往在生命的庞大压力下失去自我,并不知道该如何去理解和应对生活所给我们带来的种种困境。

3. 剧本分析(1)情节:故事分为五个部分,通过这些部分可以感知到作者对生命的思考,每个部分之间的转换都跟着主题进行展开。

(2)剧本体例:话剧《幽径悲剧》主要采用的是对话的形式表达剧情,通过角色之间的对话和互动,呈现出生命的真实面貌。

(3)剧本结构:话剧《幽径悲剧》由一个孩子的意外死亡引起,构筑了学生、家长、老师等不同群体中的多种情况。

故事在这些情况中展开,通过角色之间的互动来揭示人们平凡而生动的现实和他们所面临的内心冲突。

最新《幽径悲剧》的高中语文教案一、教学目标1. 让学生理解《幽径悲剧》的主题思想和艺术特色。

2. 提高学生对散文的阅读兴趣,培养学生的文学鉴赏能力。

3. 通过分析文章中的修辞手法,提升学生的写作技巧。

4. 引导学生关注自然环境,提高环保意识。

二、教学内容1. 课文背景及作者介绍介绍课文作者、作品背景,帮助学生更好地理解文章。

2. 词语解释解释文中的生僻词语,帮助学生顺畅阅读。

3. 文章结构分析分析文章的结构,引导学生了解文章的层次和主旨。

4. 主题思想探讨引导学生探讨文章的主题思想,理解作者对自然环境的关爱。

5. 艺术特色分析分析文章的艺术特色,如修辞手法、表达方式等,提高学生的文学鉴赏能力。

三、教学重点、难点1. 教学重点:理解《幽径悲剧》的主题思想和艺术特色。

2. 教学难点:分析文章中的修辞手法和表达技巧。

四、教学方法1. 讲授法:讲解课文背景、词语解释、文章结构分析等。

2. 讨论法:引导学生探讨文章主题思想,提高学生的参与度。

3. 鉴赏法:分析文章艺术特色,培养学生的文学鉴赏能力。

五、教学步骤1. 导入新课,介绍课文背景及作者。

2. 讲解课文,分析词语含义、文章结构。

3. 引导学生探讨文章主题思想,讨论文章的主旨。

4. 分析文章艺术特色,讲解修辞手法和表达技巧。

六、教学活动设计1. 课前准备:让学生收集有关自然环境保护的资料,了解现实中的环境问题。

2. 课堂活动:a. 学生分享收集到的资料,共同探讨环境问题。

b. 教师引导students to analyze the causes and consequences of environmental problems, and discuss possible solutions.c. 结合课文内容,让学生思考如何从自身做起,关爱自然环境。

七、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在讨论、分享中的积极性,评价学生的参与度。

2. 课后作业:检查学生完成的课后作业,评价学生对课文内容的理解和掌握程度。

《幽径悲剧》优秀教案1教学目标:1、通过对课文标题的评论,理解“幽径悲剧”的含义。

2、圈点批注课文,理解作者的观点和态度,学习作者的写作方法3、能像作者一样,说出自己眼中所见,心中所想。

教学重点、难点:理解作者的观点和态度,学习作者的写作方法能像作者一样,说出自己眼中所见,心中所想。

教学过程:一、导入:1、老师讲述一个真实的故事:有一个秋天,北大新学期开始了,一个外地来的学子背着大包小包走进了校园,实在太累了,就把包放在路边。

这时正好一位老人走来,年轻学子就拜托老人替自己看一下包,而自己则轻装去办理手续。

老人爽快地答应了。

近一个小时过去了,学子归来,老人还在尽职尽责地看守。

谢过老人,两人分别。

几天后是北大的开学典礼,这位年轻的学子惊讶地发现,主席台上就坐的北大副校长季羡林正是那一天替自己看行李的老人。

《幽径悲剧》这篇课文就很好地展示了北大教授季羡林先生真诚丰富的情感世界。

2、介绍课堂环节:走近名人,成为名人我当评论家我当文学欣赏家我来寄语二、我当评论家你觉得课文的标题《幽径悲剧》好吗?如果你觉得好,请你结合课文内容谈谈你的理由。

如果你觉得自己有一个更合适的标题,请你写下来,也要结合课文内容说说你的理由。

评论家标准1、敢于大胆发表自己的观点,声音响亮。

2、能对作者的观点和同学的看法,有针对性地说出自己的看法。

三、我当文学欣赏家1、出示要求:(1)选择文中最能打动你的一处,并圈点勾划加批注。

(2)结合你的批注说说这一处为什么打动了你。

阅读一篇文章,可以边读边勾画出一些精彩的词语和句子,然后在旁边写下自己的理解,这就是圈点批注的阅读方法。

●关键字词__有感想处2、教师出示范例。

3、学生批注后交流。

四、我来寄语1、观看短片2、结合课文和短片谈感受。

3、请你对悲剧的制造者们说一句哲理性的话。

五、作业:(任选一题完成)1、请爱护你身边的小生灵,如果发现有人伤害他们,请及时伸出你的援助之手。

2、现在,我们常州市正在创建全国园林城市。

《幽径悲剧》教案教学设计一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解《幽径悲剧》的故事情节和人物形象。

(2)分析作品中的象征意义和主题思想。

(3)掌握文学鉴赏的基本方法,提高文学素养。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读文本。

(2)学会从不同角度审视文学作品,培养批判性思维。

(3)运用想象和联想,感受作品的审美魅力。

3. 情感态度与价值观:(1)体会作品对人性的探讨,认识悲剧的意义。

(2)培养学生关爱他人、珍惜生命的价值观。

(3)提高学生对文学作品的审美鉴赏能力,培养文学兴趣。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)故事情节和人物形象的把握。

(2)作品中的象征意义和主题思想的分析。

(3)文学鉴赏基本方法的运用。

2. 教学难点:(1)作品深层含义的解读。

(2)象征手法的识别和分析。

(3)批判性思维的培养。

三、教学方法1. 讲授法:引导学生了解故事背景、分析人物形象、解读象征意义。

2. 自主学习法:鼓励学生自主阅读、思考、总结。

3. 合作探讨法:组织学生分组讨论,分享心得体会。

4. 案例分析法:选取典型片段进行分析,提高学生的文本解读能力。

四、教学准备1. 教材:《幽径悲剧》文本。

2. 参考资料:相关评论、解读文章。

3. 教学设施:投影仪、电脑、黑板。

五、教学过程1. 导入:简要介绍作者及作品背景,激发学生兴趣。

2. 阅读与鉴赏:学生自主阅读文本,教师引导学生关注关键情节和人物形象。

3. 分析与讨论:分组讨论,分享对文本的理解和感悟。

4. 讲解与解读:教师针对学生讨论中的重点、难点问题进行讲解,深入剖析作品的主题思想和象征意义。

6. 总结与反思:教师总结课堂教学,布置课后作业。

六、教学评价1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答、合作讨论等情况,了解学生的学习态度和效果。

2. 文本解读评价:通过课后作业、心得体会等,评估学生对文本的理解深度和分析能力。

3. 综合素质评价:结合学生的课堂表现、作业完成情况、合作交流等方面,全面评价学生的综合素质。

季羡林《幽径悲剧》赏析(2)季羡林《幽径悲剧》赏析然而,我快乐得太早了,人生毕竟还是一个荆棘丛,决不是到处都盛开着玫瑰花。

……因为“悲剧是将美好的东西毁灭了给人看”,所以作者觉得虽有“幽径翠色”、“众藤千紫”、“浩劫幸运”的衬托还不够,于是他推波助澜,尽情地铺陈其心中的“快乐”,赞“古藤”为燕园的“鲁殿灵光”,称其为自己悲愤惆怅时惟一的安慰,并由其淡淡的幽香、的蜂声羽化出对人世、人生美好的留恋。

显然,在作者心中,“这一棵藤萝”已不只是一种植物,而是一种美的化生,是对生活的一种信赖和寄托。

可就在此时,“然而”一折,南柯梦醒,现实的荆棘深深地刺痛了作者的心,幽径的这棵古藤下面已被砍断,成了“吊死鬼”在风中摇曳,更可怜的是它那初绽的淡紫的花朵还浑然不知,“还在绿丛中微笑”。

可见,这处“波折”可谓天上人间,大喜大悲。

强烈的对比,突现了作品的悲剧效果,增强了作品对人们的警示教育作用。

4. 从此以后,我最爱的这一条幽径,我真有点怕走了。

我不敢再看那一段悬在空中的古藤枯干,它真像吊死鬼一般,让我毛骨悚然。

非走不可的时候,我就紧闭双眼,疾驰而过。

心里数着数:一,二,三,四,一直数到十,我估摸已经走到了小桥的桥头上,吊死鬼不会看到了,才睁开眼走向前去。

此时,我简直是悲哀至极,哪里还有什么闲情逸致来欣赏幽径的情趣呢?但是,这也不行。

眼睛虽闭,但耳朵是关不住的。

我隐隐约约听到古藤的哭泣声,细如蚊蝇,却依稀可辨。

它在控诉无端被人杀害。

……作者不愧为著名的教授和学者,具有深的哲理,并没有将笔触止于“美”的毁灭,而是通过对自己在古藤被毁后的内心世界的描写,渲染了“悲哀至极”的心情,进一步加重作品的悲剧色彩。

再用“但是”一转,诉说了自己“剪不断,理还乱”的思绪,并为“无端被人杀害”的古藤进行申诉,点明了自然万物的无奈和人们“争名于朝,争利于市”的漠然,及古藤“只有哭泣,哭泣,哭泣”的结局。

这就是使古藤的悲剧上升到了理性的高度,丰富了古藤“美”的内涵,它是“真”、“善”、“美”的集合体,它被“愚氓之手”所毁,说明我们国民的素质急待提高,从而使古藤的悲剧演化成幽径的悲剧、燕园的悲剧、时代的悲剧,深化了作品的主题。

初中课文《幽径悲剧》教学反思一、引言《幽径悲剧》是一篇初中课文,主要讲述了一个年轻人为了实现自己的梦想而经历的艰辛和挫折。

在教学过程中,我发现学生对于这篇课文的理解和应用存在一些困难。

因此,本文将对我在教学过程中的经验和反思进行总结,以期能够更好地帮助学生理解和应用这篇课文。

二、问题分析在教学《幽径悲剧》时,我注意到学生对于课文的主题和情节理解不够深刻。

他们往往只停留在表面的文字理解上,而没有深入挖掘其中的内涵和寓意。

此外,学生在阅读理解和写作方面的能力也有待提高。

因此,在进一步的教学中,我需要针对上述问题采取相应的措施。

三、教学策略为了提高学生对于课文的理解和应用能力,我提出以下教学策略:1. 激发学生的兴趣在引入这篇课文时,我可以通过介绍课文的背景和主题来激发学生的兴趣。

同时,我还可以使用图片、视频等多媒体资源来帮助学生更加直观地理解课文。

2. 引导学生进行深入思考在学生阅读课文时,我可以提出一些思考问题,引导学生深入思考课文中的细节和隐含意义。

同时,我也可以设计一些小组讨论或个人思考的活动,让学生有机会表达自己的观点和理解。

3. 提升学生的写作能力为了提升学生的写作能力,我可以设定一些与课文相关的写作任务,例如让学生写一篇读后感或改写课文的结局。

在写作过程中,我可以提供一些写作指导和范例,帮助学生更好地表达自己的思想和观点。

四、教学实施1. 激发学生的兴趣在引入课文时,我为学生展示了一些与课文相关的图片和视频,让学生更加直观地了解课文的背景和情节。

同时,我还向学生介绍了课文的主题和思想内涵,以激发他们的学习兴趣。

2. 引导学生进行深入思考在学生阅读课文的过程中,我提出了一些思考问题,例如“主人公为什么要选择这条幽径?”、“主人公经历了哪些困难和挫折?”等。

通过这些问题,我引导学生思考课文中的细节和隐含意义,提高他们的阅读和思考能力。

3. 提升学生的写作能力为了提升学生的写作能力,我给学生布置了一些与课文相关的写作任务。

《幽径悲剧》优秀教案一、教学目标1. 让学生理解《幽径悲剧》的故事情节,把握主要人物形象和性格特点。

2. 引导学生分析小说中的象征意义和主题思想。

二、教学内容1. 课文内容:熟记《幽径悲剧》的故事情节,了解主要人物及相关事件。

2. 人物分析:分析小说中的主人公及其他人物的性格特点,理解人物之间的关系。

3. 象征意义:探讨小说中象征手法的运用,如幽径的象征意义。

4. 主题思想:引导学生深入思考小说的主题思想,如对人生、命运的反思。

三、教学重点、难点1. 教学重点:熟记故事情节,分析人物形象和性格特点,理解象征意义和主题思想。

2. 教学难点:深入分析和探讨小说的象征意义和主题思想。

四、教学方法1. 讲授法:讲解课文内容,分析人物形象和性格特点。

2. 谈话法:引导学生主动思考,探讨小说的象征意义和主题思想。

3. 案例分析法:选取典型片段,进行深入分析。

五、教学步骤1. 导入新课,简介《幽径悲剧》的作者及作品背景。

2. 熟记课文内容,梳理故事情节,概括主要人物关系。

3. 分析人物形象和性格特点,如主人公的性格特点及其在故事中的表现。

4. 探讨小说的象征意义,如幽径的象征意义及其在故事中的体现。

5. 引导学生深入思考小说的主题思想,如对人生、命运的反思。

6. 总结本节课的学习内容,布置课后作业。

课后作业:1. 熟记《幽径悲剧》的故事情节,概括主要人物关系。

2. 分析小说中的人物形象和性格特点,写一篇短文。

3. 深入思考小说的象征意义和主题思想,写一篇读后感。

六、教学评价1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答情况,评价学生的学习态度和积极性。

2. 作业完成评价:评估学生课后作业的完成质量,包括故事情节概括、人物分析、象征意义探讨和主题思想思考等方面。

3. 小组讨论评价:在小组讨论环节,评价学生的合作意识和交流表达能力。

七、教学拓展1. 推荐学生阅读其他涉及象征意义和主题思想的文学作品,如《百年孤独》、《麦田里的守望者》等,拓宽阅读视野。

《幽径悲剧》的教案(3篇)幽径悲剧教案设计篇一学习目标1.感知课文,了解谋篇布局的特点;层层铺垫。

2.揣摩重点词语的含义,理解拟人手法的作用。

3.理解“幽径悲剧”的含义,领会作者的思想感情和矢志不移地维护真善美的决心。

学习重点1.谋篇布局的特点。

2.重点词语的含义,拟人手法的作用。

3.作者的思想感情,幽径“悲剧”的内涵,藤萝的不幸遭遇以及所反映的社会问题。

一、导入:人物有悲有喜,故事有悲有喜,一条小路还会有什么样的悲剧呢?让我们一起去读一读季羡林的《幽径悲剧》,从中去感受这些吧。

二、初读课文,扫除字词障碍,整体感知内容。

朗读形式:找几位学生分别读文章画出下列词语并听准读音。

蜿蜒懦者萧条浩劫诛伐惆怅渺小虬干毛骨悚然愚氓摇曳绽开万斛潋滟三、再(默)读课文,理清文章思路,感知文章结构。

Q:题目为“幽径悲剧”,那么文章的哪几节文字是在整体上写“幽径”呢?A:1—6节。

引导学生认识“幽径”的还突出体现在“藤萝”上。

Q:文章的哪几节文字是在写“藤萝”呢?A:7—16节。

Q:那么文章的哪几节文字是在写“藤萝”的“悲剧”呢?A:11—16节。

请同学们据此把文章分成三部分,研读每部分并内容,各拟一个尽可能简洁的小标题。

第一部分(1—6)幽径四季美景。

第二部分(7—10)幽径藤萝之美。

第三部分(11—16)藤萝悲剧。

四、研读课文第一部分是从哪两个方面来写幽径的?作者是怎样写幽径美景的?1、两个方面:一是写幽径有来头,不可等闲视之。

二是写幽径四季的美景。

2、从“山上”“湖中”两个方面写景物之美。

写山上之美,是按时间顺序,从“春天”写到“夏天”,再写到“秋天”,突出“总有翠色在目”。

写湖中之美,着重表现夏天“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,充满了一股无比强烈的生命力。

最后又以一段文字合写冬天景象,意在表明虽是隆冬却并无“萧条”之感。

总之,作者写幽径之美,更注重表现的是浓烈勃发的生机。

Q:幽经之美,美在何处?请找出这些景色描写的句子,反复朗读,用心体会。

季羡林《幽径悲剧》赏析《幽径悲剧》是著名语言学家季羡林先生的一篇生活随笔。

先生在文中将自家附近一条幽径上一株古藤的悲剧,视为整个幽径的悲剧,燕园的悲剧,一个时代的悲剧,从而表明他将矢志不渝地维护真、善、美的决心。

文章将浓墨重彩的描写与酣畅淋漓的抒情、精辟深刻的议论相结合,语言精炼、纯粹,通俗而又雅致,特别是文中那几处“波折”的设计,更是匠心独运,值得我们细琢深玩。

1.出家门,向右转,只有二三十步,就走进一条曲径。

有二三十年之久,我天天走过这一条路,到办公室去。

因为天天见面,也就司空见惯,对它有点漠然了。

然而,这一条幽径却是大大有名的。

……这处“波折”看似漫不经心,随意而为,实则精心设计。

文章以纯口语唠家常的方式开篇,显得十分简洁、亲切、自然,一下子就拉近了与读者的距离。

紧接着用“然而”一转,点明这条幽径“是大大有名的”,使悬念顿生,并自然地引出了关于这条“幽径”的掌故,及对其“无论春夏秋冬,总有翠色在目”的美丽景色的描绘,突出了这一条幽径的神奇,为“古藤”的出场作了充分的铺垫。

2.藤萝是一种受人喜爱的植物。

清代笔记中有不少关于北京藤萝的记述。

在古庙中,在名园中,往往都有几棵寿达数百年的藤萝。

北大现在的燕园,是清代名园,有几棵古老的藤萝,自是意中事。

我们最初从城里搬来的时候,还能看到几棵据说是明代传下来的藤萝。

每到春天,紫色的花朵开得满棚满架,引得游人和蜜蜂猬集其间,成为春天一景。

但是,根据我个人的评价,在众多的藤萝中,最有特色的还是幽径的这一棵。

……这处“波折”是在作者介绍了“这一条神奇的幽径”,并点明其中“给我印象最深、让我最留恋难忘的是一株古藤萝”之后,荡开一笔,叙写了有关藤萝的历史记载,还特意交代了北大燕园是一座清代的名园,那里有“几棵古老的藤萝”,且每到春天都把紫色的花“开得满棚满架”,不用说游人喜爱,连蜜蜂也“猬集其间”,至此,读者自然也为这“紫色”所沉醉了。

而作者却众人皆醉而吾独醒,将笔锋又一转,突出了自己最钟爱的“幽径的这一棵”古藤。

幽径悲剧课文解析一、作者及背景。

1. 作者。

- 季羡林,著名学者、翻译家、作家。

他学贯中西,在梵学、佛学、吐火罗文研究等诸多领域取得了非凡成就。

他的散文作品往往蕴含着深刻的人生哲理和浓郁的文化气息。

2. 背景。

- 这篇文章写于上个世纪九十年代,当时社会处于快速发展变革时期,人们在追求物质进步的同时,对自然和传统文化中的美好事物的保护意识还不够强。

季羡林先生通过这篇文章表达了对美好事物被破坏的痛惜之情,也反映了他对人与自然关系的深刻思考。

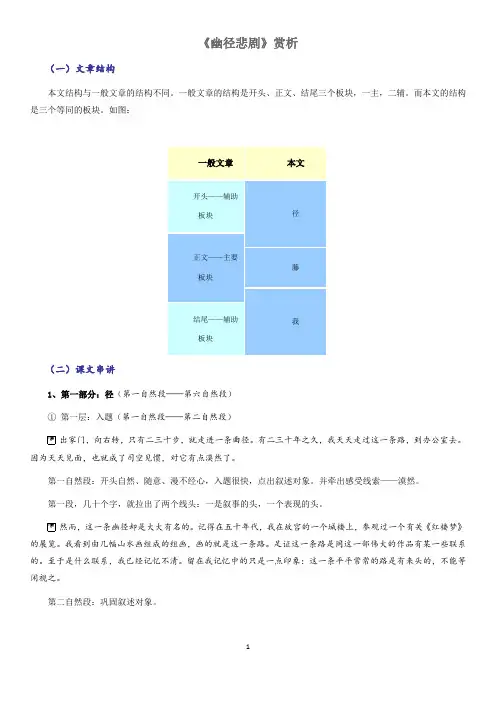

二、文章结构。

1. 第一部分(1 - 6段):幽径之美。

- 第1段开篇点题,用“曲径通幽处”引出北大燕园内的幽径。

- 第2 - 3段描写幽径的环境,如“一面傍湖,一面靠山,蜿蜒曲折,实有曲径通幽之趣”,写出了幽径的幽静、自然之美。

- 第4 - 6段重点写幽径中的藤萝,从不同季节来描绘藤萝的美。

春天,藤萝“紫色的花朵开得满棚满架”,夏天则“满耳是蝉声,满目的是浓浓的绿影”,秋天虽无花朵,但藤萝的叶子也别有一番风味。

这部分为下文藤萝的悲剧做铺垫,越是描写藤萝的美,越能凸显悲剧的惨烈。

2. 第二部分(7 - 10段):藤萝悲剧。

- 第7段“我快乐得太早了”是一个转折句,引出藤萝的悲剧。

原来藤萝被无端砍伐,只剩下了“古藤的残株”。

- 第8 - 9段作者详细描述了自己看到藤萝被砍伐后的震惊、悲哀之情。

“我简直是悲哀至极,哪里还有什么闲情逸致来欣赏幽径的情趣呢?”表达了作者内心的痛苦。

- 第10段作者点明这是“愚氓灭美”的悲剧,将批判的矛头指向那些破坏美好事物的人。

3. 第三部分(11 - 12段):悲剧的深层思考。

- 第11段作者从藤萝的悲剧联想到其他美好事物的命运,如“茫茫燕园中,只剩下了幽径的这一棵藤萝了。

它成了燕园中藤萝界的鲁殿灵光。

每到春天,我在悲愤、惆怅之余,唯一的一点安慰就是幽径中这一棵古藤。

每次走在它下面,嗅到淡淡的幽香,听到嗡嗡的蜂声,顿觉这个世界还是值得留恋的,人生还不全是荆棘丛。

《幽径悲剧》高中语文教案一、教学目标:1. 理解文章的主题和背景,分析文章中的隐喻和象征手法。

2. 提高学生的文学鉴赏能力,培养他们的审美情趣。

3. 通过讨论和写作,让学生思考人与自然的关系,提高他们的环保意识。

二、教学内容:1. 课文朗读:让学生朗读课文,感受语言的美感和情感的表达。

2. 课文解析:分析课文的结构,讲解隐喻和象征手法,帮助学生理解课文的主题和深层含义。

3. 文学鉴赏:讨论课文的文学价值,培养学生的文学鉴赏能力。

三、教学步骤:1. 引入新课:通过展示相关的图片或视频,引导学生进入课文的情境。

2. 课文朗读:让学生朗读课文,注意语音语调和情感的把握。

3. 课文解析:分析课文的结构,讲解隐喻和象征手法,帮助学生理解课文的主题和深层含义。

4. 文学鉴赏:讨论课文的文学价值,培养学生的文学鉴赏能力。

四、教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估他们的参与度。

2. 课文解析:通过作业和小测验,检查学生对课文的理解和分析能力。

3. 文学鉴赏:通过写作和讨论,评估学生的文学鉴赏能力和思考能力。

五、教学资源:1. 课文文本:《幽径悲剧》的原文。

2. 多媒体设备:用于展示图片和视频。

3. 作业纸:用于学生写作和做练习。

4. 讨论指南:用于引导学生进行文学鉴赏和思考。

六、教学拓展:1. 比较阅读:推荐学生阅读其他关于自然和人的关系的作品,如《瓦尔登湖》、《自然》等,让学生比较不同作家的表现手法和思想内容。

2. 实地考察:组织学生进行户外自然考察,让他们亲身体验自然环境,从而加深对人与自然关系的理解。

七、教学难点:1. 隐喻和象征手法的理解:学生可能对隐喻和象征手法有一定的陌生感,需要通过具体的例子和讲解帮助他们理解和掌握。

2. 课文深层含义的解读:学生可能对课文的深层含义难以理解,需要通过深入的讨论和讲解帮助他们把握。

八、教学准备:1. 课文文本:《幽径悲剧》的原文。

2. 相关阅读材料:其他关于自然和人的关系的作品。

《幽径悲剧》教学设计《幽径悲剧》教案【教学目标】1、指导学生通过朗读理清文章思路,理解文章内容2、品味语言,学习反复、拟人修辞手法的运用及作用。

3、学习层层铺笔的描写手法及作用。

4、通过品读、美读把握文章情感,学习作者矢志不移地维护真、善、美的精神。

【教学重、难点】教学重点:学会通过读、品、悟理解文本所蕴含的情感。

教学难点:体会作品强烈的悲剧效果。

【课时安排】三课时【预习安排】1、借助工具书,解决文中字词,做到读通、读懂课文、了解课文的主要内容。

2、查找有关季羡林的知识。

【教学过程】第一课时教学内容:感受幽径之美,古藤萝之美。

一.导入老师讲一个真实的小故事:北大新学伊始,一位外地学子背着大包小包进入校园,实在太累了,就把包放在路边。

这时正好一位老人走来,年轻学子就拜托老人替自己看一下包,而自己则轻装去办理手续,老人爽快答应了。

近一个小时过去了,学子归来,老人还在尽职尽责地看守。

谢过老人,两人分别。

几天是北大的开学典礼,这位年轻的学子惊讶地发现,主席台上就坐的北大副校长季羡林正是那天替自己看行李的老人。

从这个小故事中我们看到了一个大学者令人钦佩的人格魅力。

今天我们将通过《幽径悲剧》走进这位文化巨匠的精神世界,聆听他诉说的智慧,智慧地诉说。

二.介绍作者季羡林,北京大学教授、作家,学生介绍之后老师补充。

中学毕业后,他和80多个高中同学北上京城考大学。

结果,只有3个人考中,而他一人同时考取了北大和清华。

入学之后,学业出色,成为当时清华佼佼者,为清华“四剑客”之一。

季老学识渊博,学富五年,精通六七种语言,致力于研究“东方学”,是享誉海内外的“东方学大师”,学识了得,是当代中国的一位文化巨匠,深受世人的钦佩和敬仰。

三.了解文章主要内容,理清思路1.有感情朗读课文。

2.学生回顾课文,用一句话概括主要内容:本文主要写了北大燕园内,作者自家住处附近一条幽径上的一株古藤萝的悲剧。

3.按照“幽径”、“藤萝”、“藤萝被毁”的思路,理出文章的结构,并为每一部分概括一个小标题。