半导体超晶格

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:2

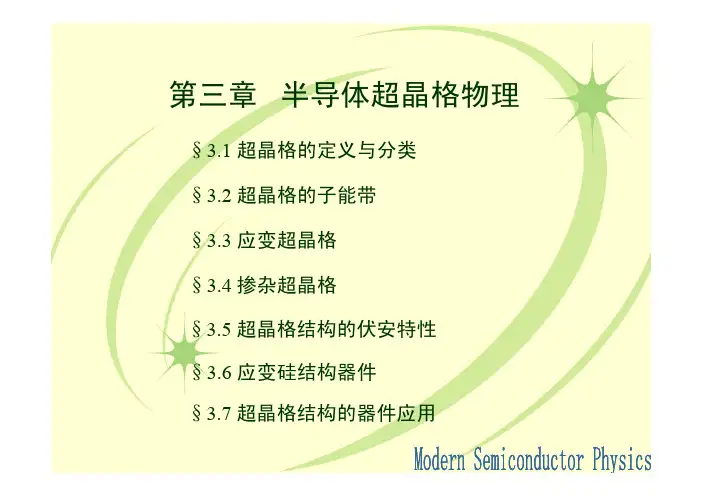

第三章半导体超晶格物理§3.1 超晶格的定义与分类32§3.2 超晶格的子能带§应变超晶格3.3§3.4 掺杂超晶格§3.5 超晶格结构的伏安特性§3.6 应变硅结构器件§3.7 超晶格结构的器件应用37第三章半导体超晶格物理§3.1 超晶格的定义与分类32§3.2 超晶格的子能带§应变超晶格3.3§3.4 掺杂超晶格§3.5 超晶格结构的伏安特性§3.6 应变硅结构器件§3.7 超晶格结构的器件应用37§3.1 超晶格的定义与分类3.1.1超晶格结构的提出3113.1.2超晶格结构的定义3.1.3超晶格结构的分类3.1.1超晶格结构的提出¾1970年,日本科学家江崎和华裔科学家朱兆祥在寻找具有微分电阻的新器件时,提出了一个全新的革命性概念:半导体超晶格。

他们设想,如果器件时提出了个全新的革命性概念他们设想如果用两种晶格匹配很好的半导体材料A和B交替生长周期性的半导体结构,则子沿长轴方向的连续能带将分裂成几个子带在波矢空间中子沿布电子沿生长轴方向的连续能带将分裂成几个子带,在波矢空间中电子沿布里渊区边缘运动,出现负阻。

这种运动在实空间中表现为来回振荡,这将大大提高器件的工作能力。

¾与此同时,分子束外延技术也在美国贝尔实验室和IBM公司开发成功.新Ga1-x As/GaAs 思想和新技术的巧妙结合,制成了第一类晶格匹配的组分型Alx 超晶格,标志着半导体材料的发展开始进入人工设计的新时代.分子束外延是目前薄膜生长技术中最先进的技术这种技术利用定¾分子束外延是目前薄膜生长技术中最先进的技术。

这种技术利用定向分子束流在单晶衬底上淀积,所以能够精确地控制薄层的厚度,其精度可以达到单原子层的程度。

半导体超晶格结构的优点¾半导体中的自由电子局限在一个平面内运动,成为准二维电子气。

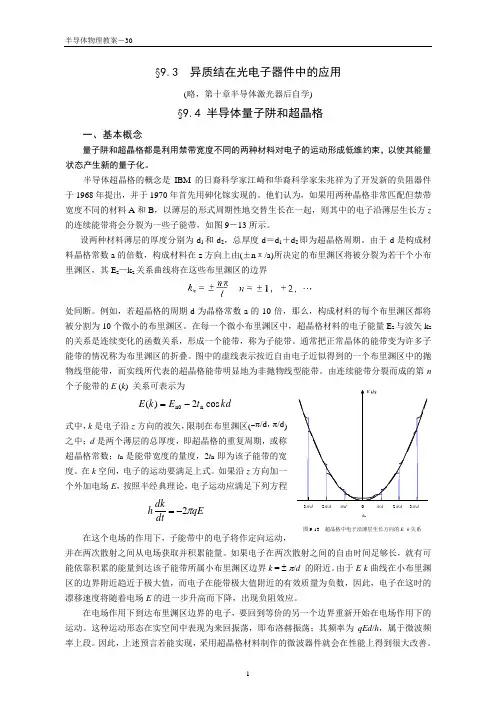

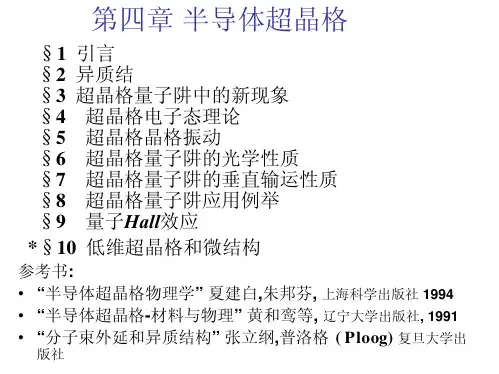

§9.3 异质结在光电子器件中的应用(略,第十章半导体激光器后自学) §9.4 半导体量子阱和超晶格一、基本概念量子阱和超晶格都是利用禁带宽度不同的两种材料对电子的运动形成低维约束,以使其能量状态产生新的量子化。

半导体超晶格的概念是IBM 的日裔科学家江崎和华裔科学家朱兆祥为了开发新的负阻器件于1968年提出,并于1970年首先用砷化镓实现的。

他们认为,如果用两种晶格非常匹配但禁带宽度不同的材料A 和B ,以薄层的形式周期性地交替生长在一起,则其中的电子沿薄层生长方z 的连续能带将会分裂为一些子能带,如图9-13所示。

设两种材料薄层的厚度分别为d 1和d 2,总厚度d =d 1+d 2即为超晶格周期。

由于d 是构成材料晶格常数a 的倍数,构成材料在z 方向上由(±n π/a)所决定的布里渊区将被分裂为若干个小布里渊区,其E z —k z 关系曲线将在这些布里渊区的边界处间断。

例如,若超晶格的周期d 为晶格常数a 的10倍,那么,构成材料的每个布里渊区都将被分割为10个微小的布里渊区。

在每一个微小布里渊区中,超晶格材料的电子能量E z 与波矢k z 的关系是连续变化的函数关系,形成一个能带,称为子能带。

通常把正常晶体的能带变为许多子能带的情况称为布里渊区的折叠。

图中的虚线表示按近自由电子近似得到的一个布里渊区中的抛物线型能带,而实线所代表的超晶格能带明显地为非抛物线型能带。

由连续能带分裂而成的第n 个子能带的E (k ) 关系可表示为kd t E k E cos 2)(n n0-=式中,k 是电子沿z 方向的波矢,限制在布里渊区(-π/d ,π/d )之中;d 是两个薄层的总厚度,即超晶格的重复周期,或称超晶格常数;t n 是能带宽度的量度,2t n 即为该子能带的宽度。

在k 空间,电子的运动要满足上式。

如果沿z 方向加一个外加电场E ,按照半经典理论,电子运动应满足下列方程qE dtdkhπ2-= 在这个电场的作用下,子能带中的电子将作定向运动,并在两次散射之间从电场获取并积累能量。

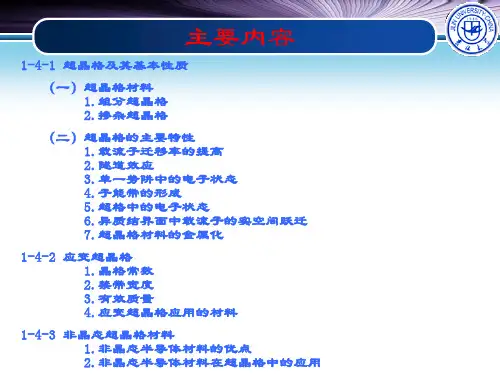

第3章 半导体超晶格3.1 半导体超晶格基本结构3.2 超晶格的应用举例3.1 半导体超晶格基本结构所谓的超晶格,是由几种成分不同或掺杂不同的超薄层周期性地堆叠起来而构成地一种特殊晶体。

超薄层堆叠地周期(称为超晶格地周期)要小于电子的平均自由程,各超薄层的宽度要与电子的德布罗意波长相当。

其特点为在晶体原来的周期性势场之上又附加了一个可以人为控制的超晶格周期势场,是一种新型的人造晶体。

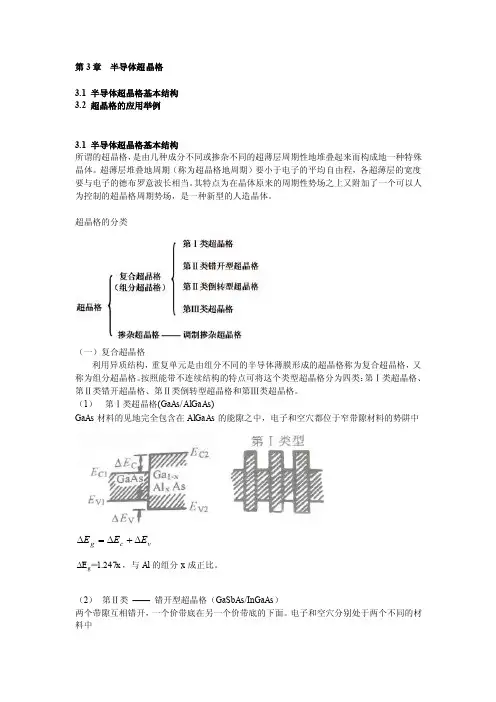

超晶格的分类(一)复合超晶格利用异质结构,重复单元是由组分不同的半导体薄膜形成的超晶格称为复合超晶格,又称为组分超晶格。

按照能带不连续结构的特点可将这个类型超晶格分为四类:第Ⅰ类超晶格、第Ⅱ类错开超晶格、第Ⅱ类倒转型超晶格和第Ⅲ类超晶格。

(1) 第Ⅰ类超晶格(GaAs/AlGaAs)GaAs 材料的见地完全包含在AlGaAs 的能隙之中,电子和空穴都位于窄带隙材料的势阱中v c g E E E ∆+∆=∆x 247.1E g =∆,与Al 的组分x 成正比。

(2) 第Ⅱ类 —— 错开型超晶格(GaSbAs/InGaAs )两个带隙互相错开,一个价带底在另一个价带底的下面。

电子和空穴分别处于两个不同的材料中形成了真实空间的间接带隙半导体(3) 第Ⅱ类 —— 倒转型超晶格(InAs/GaSb )一个导带底下降到另一个价带底之下。

电子和空穴可能并存于同一个能区中,形成电子-空穴系统Ec1与Ec2能量相差一个Es ,前者的导带与后者的价带部分重叠,从而可能发生从半导体到金属的转变(4) 第Ⅲ类超晶格(HgTe/CdTe)宽带隙半导体CdTe 和零带隙半导体HgTe 构成的超晶格。

只有当超晶格的周期小于某一定值时才具有半导体特性,否则具有半金属特性。

超晶格能隙差由最低导带子能带和价带子能带的间距决定,价带能量不连续值近似为零,导带能量不连续值近似等于两种材料能隙之差。

(二)掺杂超晶格利用超薄层材料外延技术(MBE 或MOCVD )生长具有量子尺寸效应的同一种半导体材料时,交替地改变掺杂类型的方法(即一层掺入N 型杂质,一层掺入P 型杂质),即可得到掺杂超晶格,又称为调制惨杂超晶格。

半导体超晶格中负微分电导及其非线性特性的研究共3篇半导体超晶格中负微分电导及其非线性特性的研究1半导体超晶格中负微分电导及其非线性特性的研究半导体超晶格是一种具有特殊晶体结构和性质的形式,其性能比普通半导体更为优异。

在半导体超晶格中,一些特殊的电学现象受到了研究者们的广泛关注。

其中,负微分电导现象引起了极大的兴趣。

负微分电导现象是指在某些材料中,随着电压的加大,电流并不像正常情况下那样增大,反而出现减小的现象。

这种电流随电压下降的现象被称为负微分电导(NDC),是一种负导数现象。

负微分电导的出现为新型电子器件的制备和应用提供了新的思路和可能性。

半导体超晶格材料中负微分电导现象的研究和应用也成为了当前新兴材料研究的热点。

半导体超晶格中的负微分电导现象主要是由其非线性特性引起的。

在正常情况下,电势差和电流之间的关系可以通过欧姆定律来描述,即I=U/R,其中I表示电流,U表示电势差,R表示电阻。

然而在半导体超晶格中,这种关系并不适用。

随着电压加大,电子被加速到高速运动,当电压达到一定程度后,电子将在深度周期结构中被扭曲和折射。

这些被扭曲的电子不仅导致电流的减小,还能够在结构周期内相互干涉,增强量子隧穿效应,造成电阻率的变化。

针对半导体超晶格中负微分电导现象,许多学者进行了大量的研究。

他们通过研究材料的微观结构和表征,以及研究材料的输运特性和非线性关系,加深了人们对半导体超晶格负微分电导现象的理解,为实现其应用提供了新的思路。

除了理论研究外,半导体超晶格负微分电导现象的应用也正在快速发展。

例如,该现象可用于设计新型电荷放大器、微波信号放大器、偏置稳压器件和高性能传感器等。

此外,对于新型太阳能电池和热电器件等光、热转化的能量转换领域也有广泛的应用前景。

这些应用拓展了半导体超晶格负微分电导现象的应用,提高了其应用价值和实用性。

总之,半导体超晶格中负微分电导及其非线性特性的研究,为光、电子学和信息技术领域带来了巨大的贡献。

半导体超晶格中的调控电子结构研究介绍半导体超晶格是由不同的半导体材料交替排列而成,在其中会产生许多有趣的物理现象。

利用超晶格结构,可以调节材料的基态和激发态的能级,同时有效地控制电荷的输运和激子的重组。

因此,半导体超晶格已成为材料科学和器件学中的研究热点。

我将在本文中介绍半导体超晶格中的电子结构调控研究进展,包括如何通过超晶格的设计来调整电子能级和能带的形态,以及如何通过表面修饰、缺陷工程等手段来进一步调控电子结构。

超晶格设计半导体超晶格中,周期性的电势场会影响电子的行为。

通过改变超晶格的周期、形状和组成,可以调节电子结构。

其中最为常用的手段是调节超晶格的周期。

因为超晶格的周期与材料的基本晶格有相互关系,例如将不同半导体材料堆叠成超晶格,就可以调节基本晶格中禁带宽度的大小。

另外,通过调节超晶格中元胞数目的增加或减少,可以进一步分裂或扩张电子能级,同时也能够影响材料的输运性质。

调节电子能带超晶格中的电子波函数会产生布拉格反射,对于与布拉格波矢匹配的波矢,能级出现拓扑变化。

这种拓扑结构在半导体超晶格中被称为远程布拉格反射(remote Bragg reflection)。

许多研究表明,远程布拉格反射可以有效增强材料的光电转换效率,改善器件的响应和灵敏度。

同时,超晶格结构中存在的多个布拉格点可以扩张材料的禁带宽度,使其跨越光电响应的范围,具有广阔的应用前景。

不仅可以扩展禁带宽度,超晶格的结构还可以进一步调节材料的能带结构。

例如线性超晶格结构可以改变传统材料中的能带偏移现象,线性的能带结构也是在有机太阳能电池中被广泛采用的,来调节载流子的运动。

另外,超晶格材料的电子倒转效应也被广泛研究。

这种效应意味着畸变的晶格结构可以产生倒转能带结构,从而大大提高材料的光电能量收集效率和半导体激光的效率。

调控表面态超晶格中的表面态是调节材料电子结构的强有力方法之一。

在表面密度较高的超晶格中,质子将被分布在不同的材料中,从而形成一些新的表面态。

半导体超晶格材料的制造、设计是以固体能带结构的量子力学理论为基础的,也就是说,人为地改变晶体的周期势,做出具有新功能的人工超晶格结构材料。

半导体超晶格材料具有一般半导体材料不能实现的许多新现象,可以说是超薄膜晶体制备技术,量子物理和材料设计理论相结合而出现的第三种类的半导体材料。

利用这种材料,不仅可以显著提高场效应晶体管和半导体激光器等的性能,也可以制备至今还没有的功能更优异的新器件和发现更多的新物理现象,使半导体器件的设计和制造由原来的“杂质工程”发展到“能带工程”。

因此,半导体超晶格是属于高科技范畴的新型功能材料。

电子亲和势是指元素的气态原子得到一个电子时放出的能量,叫做电子亲和势。

(曾用名:电子亲和能EA)单位是kJ/mol或eV。

电子亲和势的常用符号恰好同热力学惯用符号相反。

热力学上把放出能量取为负值,例如,氟原子F(g)+e→F-(g),△H=-322kJ/mol。

而氟的电子亲和势(EA)被定义为322kJ/mol。

为此,有人建议元素的电子亲和势是指从它的气态阴离子分离出一个电子所吸收的能量。

于是,氟离子F-(g)-e→F(g),△H=322kJ/mol。

两者所用符号就趋于统一。

可以认为,原子的电子亲和势在数值上跟它的阴离子的电离能相同。

根据电子亲和势数据可以判断原子得失电子的难易。

非金属元素一般具有较大的电子亲合势,它比金属元素容易得到电子。

电子亲和势由实验测定,但目前还不能精确地测得大多数元素的电子亲和势。

元素的电子亲和势变化的一般规律是:在同一周期中,随着原子序数的增大,元素的电子亲和势一般趋于增大,即原子结合电子的倾向增强,或它的阴离子失去电子的能力减弱。

在同一族中,元素的电子亲合势没有明显的变化规律。

当元素原子的电子排布呈现稳定的s2、p3、p6构型时,EA值趋于减小,甚至ⅡA族和零族元素的EA都是负值,这表明它们结合电子十分困难。

在常见氧化物和硫化物中含有-2价阴离子。

从O-(g)或S-(g)结合第二个电子而变成O2-(g)或S2-(g)时,要受到明显的斥力,所以这类变化是吸热的。

半导体超晶格

材料的制造、设计是以固体能带结构的量子力学理论为基础的,也

就是说,人为地改变晶体的周期势,做出具有新功能的人工超晶格

结构材料。

半导体超晶格材料具有一般半导体材料不能实现的许

多新现象,可以说是超薄膜晶体制备技术,量子物理和材料设计理

论相结合而出现的第三种类的半导体材料。

利用这种材料,不仅可

以显著提高场效应晶体管和半导体激光器等的性能,也可以制备

至今还没有的功能更优异的新器件和发现更多的新物理现象,使

半导体器件的设计和制造由原来的“杂质工程”发展到“能带工

程”。

因此,半导体超晶格是属于高科技范畴的新型功能材料。

电子亲和势是指元素的气态原子得到一个电子时放出的能量,叫做电子亲和势。

(曾用名:电子亲和能EA)单位是kJ/mol或eV。

电子亲和势的常用符号恰好同热力学惯用符号相反。

热力学上把放出能量取为负值,例如,氟原子F(g)+e→F-(g),△H=-322kJ/mol。

而氟的电子亲和势(EA)被定义为322kJ/mol。

为此,有人建议元素的电子亲和势是指从它的气态阴离子分离出一个电子所吸收的能量。

于是,氟离子F-(g)-e→F(g),△H=322kJ/mol。

两者所用符号就趋于统一。

可以认为,原子的电子亲和势在数值上跟它的阴离子的电离能相同。

根据电子亲和势数据可以判断原子得失电子的难易。

非金属元素一般具有较大的电子亲合势,它比金属元素容易得到电子。

电子亲和势由实验测定,但目前还不能精确地测得大多数元素的电子亲和势。

元素的电子亲和势变化的一般规律是:在同一周期中,随着原子序数的增大,元素的电子亲和势一般趋于增大,即原子结合电子的倾向增强,或它的阴离子失去电子的能力减弱。

在同一族中,元素的电子亲合势没有明显的变化规律。

当元素原子的电子排布呈现稳定的s2、p3、p6构型时,EA值趋于减小,甚至ⅡA族和零族元素的EA都是负值,这表明它们结合电子十分困难。

在常见氧化物和硫化物中含有-2价阴离子。

从O-(g)或S-(g)结合第二个电子而变成O2-(g)或S2-(g)时,要受到明显的斥力,所以这类变化是吸热的。

即O-(g)+e→O2-(g),△H=780kJ/mol;S-(g)+e→S2-(g),△H=590kJ/mol。

这些能量能从形成氧化物或硫化物晶体时放出的晶格能得到补偿。

电子亲和势与原子失去电子需消耗一定的能量正好相反,电子亲和势是指原子获得电子所放出的能量。

元素的一个气态原子在基态时获得一个电子成为气态的负一价离子所放出的能量,称为该元素的第一电子亲和势(First electron affinity)。

与此类推,也可得到第二、第三电子亲和

势。

第一电子亲和势用符号“E”表示,单位为kJ·mol·L,如:

Cl(g) +e → Cl(g)E= +348.7 kJ·mol·L

大多数元素的第一电子亲和势都是正值(放出能量),也有的元素为负值(吸收能量)。

这说明这种元素的原子获得电子成为负离子时比较困难,如:

O(g) +e → O(g)E= +141 kJ·mol·L

O(g) +e → O(g)E= -780 kJ·mol·L

这是因为,负离子获得电子是一个强制过程,很困难须消耗很大能量。

应该注意的是,超晶格和多量子阱都是周期排列的超薄层异

质结构,人们有时将它们混为一谈,但由于它们的势垒高度和厚度不同,其物理特性还是有区别的,当势垒足够厚(如>2}nm)和高}}};>}}* }e)时,相邻阱中的电子波函数不发生交叠,则这种结

构材料中的电子行为如同单个阱中电子行为的简单的总和,这种材料通常称之为多量子阱材料。

这种材料适于制作低阈值,窄谱线的发光器件。

如果势垒比较薄高度比较低时,由于隧道共振效应,使阱中的龟子隧穿势垒,势阱中的分立的电于能级形成了具有一定宽度的子能带,这种材料称为超晶格,它适于制备大功率的发光器件。