认识的辩证运动发展过程--马原

- 格式:ppt

- 大小:2.78 MB

- 文档页数:25

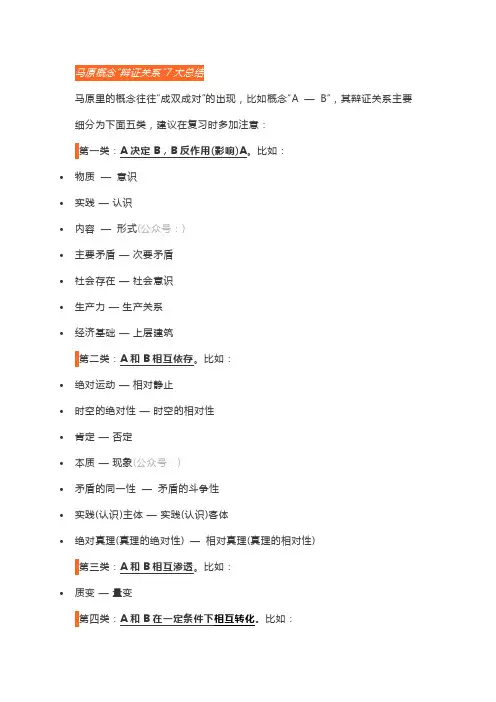

7马原里的概念往往“成双成对”的出现,比如概念“A —B”,其辩证关系主要细分为下面五类,建议在复习时多加注意:/第一类:A决定B,B反作用(影响)A。

比如:•物质—意识•实践—认识•内容—形式(公众号:)•主要矛盾—次要矛盾•社会存在—社会意识•生产力—生产关系•经济基础—上层建筑/第二类:A和B相互依存。

比如:•绝对运动—相对静止•时空的绝对性—时空的相对性•肯定—否定•本质—现象(公众号:)•矛盾的同一性—矛盾的斗争性•实践(认识)主体—实践(认识)客体•绝对真理(真理的绝对性) —相对真理(真理的相对性)/第三类:A和B相互渗透。

比如:•质变—量变•主要矛盾—次要矛盾•矛盾的主要方面—矛盾的次要方面•矛盾斗争性—矛盾同一性•矛盾特殊性(个性) —矛盾普遍性(共性)•质变—量变(公众号:)•原因—结果•整体—局部•必然—偶然•可能—现实•内容—形式(公众号:)•真理的绝对性—真理的相对性•真理—谬误•成功—失败/第五类:A包含B。

比如:•时空的有限性—时空的无限性:有限包含无限(公众号:)•矛盾特殊性(个性) —矛盾普遍性(共性):个性包含共性/第六类:A中有B,B中有A。

比如:•原因—结果•必然—偶然•感性认识—理性认识(公众号:)•绝对真理(真理的绝对性) —相对真理(真理的相对性)/第七类:AB之间不能调和。

比如:•辩证法(全面、联系、发展地看问题) —形而上学(孤立、片面、静止地看问题)。

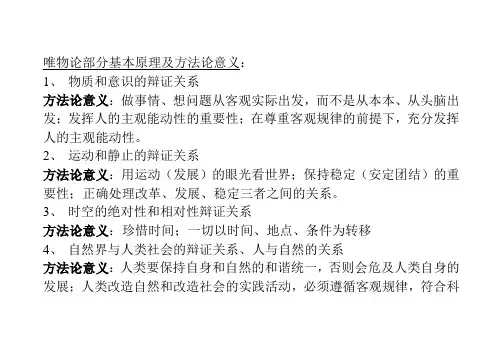

唯物论部分基本原理及方法论意义:1、物质和意识的辩证关系方法论意义:做事情、想问题从客观实际出发,而不是从本本、从头脑出发;发挥人的主观能动性的重要性;在尊重客观规律的前提下,充分发挥人的主观能动性。

2、运动和静止的辩证关系方法论意义:用运动(发展)的眼光看世界;保持稳定(安定团结)的重要性;正确处理改革、发展、稳定三者之间的关系。

3、时空的绝对性和相对性辩证关系方法论意义:珍惜时间;一切以时间、地点、条件为转移4、自然界与人类社会的辩证关系、人与自然的关系方法论意义:人类要保持自身和自然的和谐统一,否则会危及人类自身的发展;人类改造自然和改造社会的实践活动,必须遵循客观规律,符合科学发展的要求,走可持续发展道路;解决“全球问题”(生态环境问题)的根本途径是形成正确的实践观和实践方式,提高实践水平。

5、世界的物质统一性原理方法论意义:一切从实际出发,实事求是,按照客观规律办事。

辩证法部分基本原理及其方法论意义:1、事物的普遍联系和永恒发展方法论意义:用联系的眼光看世界,确立整体性、开放性的观念,善于分析事物的具体联系,从动态中把握事物的普遍联系。

用发展、过程的眼光看世界,一切事物只有经过一定的过程,才能实现自身的发展。

2、对立统一规律方法论意义:承认矛盾、正视矛盾、分析矛盾、解决矛盾;具体问题具体分析;“两点论”基础上的“重点论”;在对立中把握同一,在同一中把握对立的方法;抓关键、看主流的方法;共性和个性相结合的方法。

矛盾的普遍性与特殊性辩证关系的原理是建设中国特色社会主义的哲学基础。

3、质量互变规律方法论意义:重视量变,勇于质变;不以善小而不为,不以恶小而为之。

4、否定之否定规律方法论意义:既看到光明的前景,坚定必胜的信念,又要有脚踏实地的工作作风,要准备走曲折的道路。

5、五对范畴方法论意义:现象和本质:透过现象抓本质,通过对事物现象去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的认识过程,深化对事物本质的认识。

考研政治:马原第四章重点知识解答(一)1.为什么马克思主义认识论与唯心主义认识论的区别不是是否承认“世界的可知性”、“认识起源于经验”、“认识发展的辩证过程”?(1)马克思主义认识论与唯心主义认识论的区别在于是否承认认识是以实践为基础的主体对客体的能动反映。

马克思主义认识论是以实践为基础的能动的反映论。

唯心主义认识论则认为意识先天就有,是意识先于物质、先于实践的先验论。

简单地说,马克思主义认识论认为认识来源于实践,而唯心主义认识论认为认识先天就有。

(2)关于“世界的可知性”命题,唯物主义者和部分唯心主义者都承认世界的可知性。

但马克思主义认识论坚持社会实践是认识的基础,认识是对客观事物的反映,承认世界的可知性。

虽然比较彻底的唯心主义者,如黑格尔也承认世界的可知性,但唯心主义者把认识看作是精神活动,使认识脱离了客观现实。

例如,认为知识是先天就有的,是上帝赋予的观点,虽然也承认世界是可知的,但是这种认识是脱离客观现实的。

(3)对于“认识起源于经验”这一命题,唯物主义和唯心主义都可以接受。

但对于经验来自何方,唯物主义同唯心主义存在着根本对立。

马克思主义认识论认为认识来源于实践,在实践中首先产生的是感性经验。

在此意义上,也可以说认识起源于经验。

唯心主义则认为经验是主观自生的,是内心的经验和感受,或是上帝赋予的,否认经验的客观来源。

(4)“认识是辩证发展的过程”也是马克思主义者与部分唯心主义者都承认的。

马克思主义认识论认为,人的认识是一个在实践基础上由不知到知、由感性认识上升到理性认识,又由理性认识回到实践的辩证发展过程。

有些唯心主义者如黑格尔在唯心主义基础上也论述了思维运动的辩证过程。

(5)也就是说,马克思主义和一部分唯心主义者都承认世界的可知,都接受“认识起源于经验”,也都认为“认识是辩证发展的过程”,所以,以上三方面不能作为马克思主义认识论和唯心主义认识论的区别。

2.主体和客体是指什么?主体指在一定社会中的、从事着实践活动和认识活动的人。

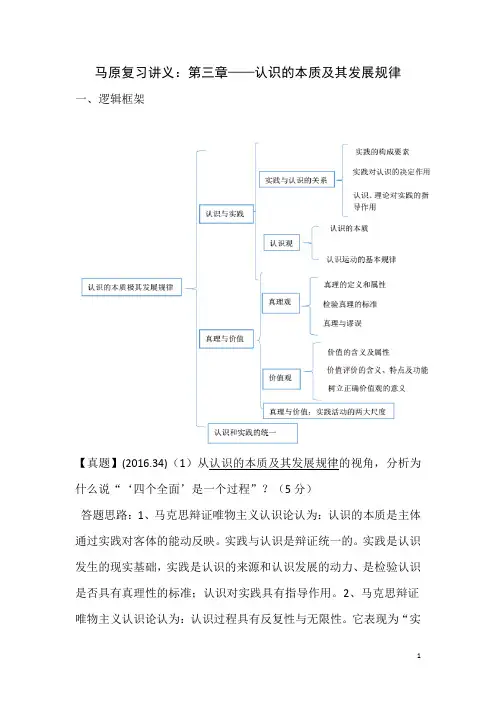

马原复习讲义:第三章——认识的本质及其发展规律一、逻辑框架【真题】(2016.34)(1)从认识的本质及其发展规律的视角,分析为什么说“‘四个全面’是一个过程”?(5分)答题思路:1、马克思辩证唯物主义认识论认为:认识的本质是主体通过实践对客体的能动反映。

实践与认识是辩证统一的。

实践是认识发生的现实基础,实践是认识的来源和认识发展的动力、是检验认识是否具有真理性的标准;认识对实践具有指导作用。

2、马克思辩证唯物主义认识论认为:认识过程具有反复性与无限性。

它表现为“实践、认识、再实践、再认识”的无限循环。

3、四个全面”战略思想还体现了感性认识和理性认识的辩证关系原理,实践和认识具体的历史的统一原理。

(全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党)【真题】(2010、34)(1)为什么“无论是大师还是普通人,失误和错误是难免的”?答题思路:上述材料讲述的梅兰芳能“把险些造成舞台事故的错误”变为成功的“经典之作”的小故事告诉我们“无论是大师还是普通人,失误和错误是难免的”,其哲学依据是:实践和认识的辩证关系原理;人类的认识和实践是一个复杂的过程。

由于主客观条件的限制和制约,任何人发生错误都是难免的。

此外,上述故事还能体现理性认识和感性认识的辩证关系原理;认识过程的反复性与无限性的原理;实践和认识的具体的历史的统一的原理。

所以,认识过程的复杂性导致无论是大师还是普通人,失误和错误是难免的。

二、考点讲解(一)认识与实践1、实践与认识的关系(1)实践的构成要素(历年无考察):总:实践活动是以改造客观世界为目的、主体与客体之间通过一定的中介发生相互作用的结果。

构成要素:1)主体是指具有思维能力、从事社会实践和认识活动的人;2)客体是指实践和认识活动所指向的对象;3)中介是指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具的程序和方法。

※认识的主体与客体的关系,从根本上说是认识关系和实践关系。

有两方面的内容:其一,认识和被认识的关系即认识关系;其二,改造和被改造的关系即实践关系。

马原知识点整理绪论1.马克思一生所做的两个理论发现剩余价值理论,辩证唯物主义历史观2.马克思主义理论的三个部分和三个思想理论来源①马克思主义的主体部分是:马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义②来源:德国的古典哲学、英国的古典政治经济学、法国的空想社会主义。

3.马克思主义诞生的标志1848年2月《共产党宣言》的发表4.马克思主义的理论特征科学性,革命性,实践性,人民性,发展性马克思主义的根本理论特征,是辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论。

马克思主义理论体系覆盖了马克思本人,关于未来社会形态与科学社会主义的全部观点和全部学说。

5.学好马克思主义理论的正确态度和科学方法①努力学习和掌握马克思主义的基本立场、观点、方法。

②坚持理论联系实际的马克思主义学风。

③自觉将马克思主义内化于心、外化于行。

第一章1.哲学所研究的的基本问题是什么思维与存在、物质和精神的关系问题2.如何理解马克思主义的物质观所谓物质,就是不依赖于人类的意识而存在,并能为人类的意识所反映的客观存在;所谓物质范畴,就是标志客观实在的哲学范畴。

⑴坚持了唯物主义一元论,同唯心主义一元论和二元论划清了界限。

⑵坚持了能动的反映论和可知论,批判了不可知论。

⑶体现了唯物论和辩证法的统一,克服了形而上学唯物主义的缺陷。

⑷体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一,为彻底的唯物主义奠定了理论基础。

3.物质的根本属性和存在方式是怎样的根本属性:运动存在方式:时间和空间4.怎样理解物质的运动与静止的关系运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含,“动中有静、静中有动”。

物质世界的运动是绝对的,而物质在运动过程中又有某种相对的静止。

相对静止是物质运动在一定条件下的稳定状态。

运动的绝对性体现了物质运动的变动性、无条件性,静止的相对性体现了物质运动的稳定性、有条件性。

运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含,“动中有静,静中有动”。

无条件的绝对运动和有条件的相对静止构成了对立统的关系。

导论1.什么是马克思主义?马克思主义具有哪些鲜明的特征?(教材第18页思考题第1题)⻢克思主义是由⻢克思和恩格斯创⽴并为后继者所不断发展的科学理论体系,是关于⾃然、社会和⼈类思维发展⼀般规律的学说,是关于社会主义必然代替资本主义、最终实现共产主义的学说,是关于⽆产阶级解放、全⼈类解放和每个⼈⾃由⽽全⾯发展的学说,是指引⼈⺠创造美好⽣活的⾏动指南。

特征:科学性、革命性、实践性、人民性和发展性。

2.结合当代世界所面临的课题和当代青年所肩负的使命,谈谈马克思主义的当代价值和指导意义。

13-16页(教材第18页思考题第3题)(1)观察当代世界变化的认识⼯具(2)指引当代中国发展的⾏动指南(3)引领⼈类社会进步的科学真理第一章世界的物质性及发展规律1.在人工智能飞速发展的条件下,如何认识物质与意识的关系?25-27页(参考2018年版教材第54页思考题第2题)(1)物质决定意识。

(2)意识对物质具有反作⽤。

(3)主观能动性和客观规律性的统⼀。

2.运用矛盾的普遍性和特殊性辩证关系原理,说明把马克思主义普遍真理与中国具体实际相结合的重要性。

38-40页(教材54页思考题第3题)(1)矛盾的普遍性,矛盾的特殊性(2)矛盾的普遍性和特殊性是辩证统一的关系。

(3)“中国特色”是中国不同于其他国家的特殊性、个性;“社会主义”则是共性、普遍性。

3.量变和质变的辩证关系。

40-41页第⼀,量变是质变的必要准备。

第⼆,质变是量变的必然结果。

第三,量变和质变是相互渗透的。

4.人类社会的物质性的主要表现是什么?29页第⼀,⼈类社会是物质世界的组成部分。

第⼆,⼈类获取⽣活资料的活动是物质性的活动。

第三,⼈类社会存在和发展的基础是物质资料的⽣产⽅式5.辩证否定观的基本内容。

41页第⼀,否定是事物的⾃我否定,是事物内部⽭盾运动的结果。

第⼆,否定是事物发展的环节。

第三,否定是新旧事物联系的环节。

第四,辩证否定的实质是“扬弃”,既克服其消极因素⼜保留其积极因素。

马原第二章之世界的普遍联系与发展(辩证法)对于马原的复习,除了全面铺开了解基本知识点,还要加强对框架结构的理解和把握。

下面考研政治辅导名师针对马原中的考点和历年所考题型等进行分析,各位考生可以把这个内容当做复习的参考资料,提高政治成绩!二、世界的普遍联系与发展(辩证法)考点20 联系的内涵和特点1.联系的内涵联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约和相互作用的关系。

2.联系的特点(1)客观性。

事物的联系是事物本身所固有的,不是主观臆想的。

(2)普遍性。

①任何事物内部的不同部分和要素是相互联系的。

②任何事物都同其他事物处于一定的相互联系之中。

③整个世界是相互联系的统一整体。

(3)多样性。

内部联系和外部联系、直接联系和间接联系、必然联系和偶然联系、本质联系和非本质联系等。

考点21 事物普遍联系原理的方法论意义要求人们要善于分析事物的具体联系,确立整体性、开放性的观念,从动态中考察事物的普遍联系。

考点22 联系与运动、变化、发展(2015考研新增考点)事物的相互联系包含事物的相互作用,相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。

事物之间相互作用的结果,使事物原有的状态或性质发生不同程度的变化。

概括一切形式的变化就是运动,运动变化的基本趋势是发展。

考点23 发展的实质1.发展的实质发展是前进上升的运动。

发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。

新事物是指合乎历史前进方向、具有远大前途的东西;旧事物是指丧失历史必然性、日趋灭亡的东西。

2.新生事物不可战胜原理(本考点在2012年考研政治真题中的第17题考过)(1)就新生事物与环境的关系而言,新事物有新的结构和功能,适应已经变化了的环境和条件:旧事物的各种要素和功能不适应环境和客观条件的变化。

(2)就新事物与旧事物的关系而言,新事物在旧事物的“母体”中孕育成熟,否定了旧事物中消极腐朽的东西,保留了旧事物中合理的、仍然适合新的条件的因素,添加了旧事物所不能容纳的新内容。

马哲包括辨证唯物主义和历史唯物主义。

辩证唯物主义包括唯物论(也叫辨证唯物论)、认识论、辩证法(也叫唯物辩证法)。

历史唯物主义包括历史观(也叫唯物史观)、人生观和价值观(也叫人生价值观)。

(1)唯物论原理:物质和意识的辨证关系;规律的客观性和普遍性。

方法论:一切从实际出发,实事求是;尊重客观规律和发挥人的主观能动性相结合。

(2)辩证法的核心概念:联系、发展、矛盾。

1.联系的原理:联系的普遍性、联系的客观性、联系的多样性、整体和部分的关系。

2.发展的原理:发展的实质、发展的普遍性、发展是前进性和曲折性的统一、发展的状态(即量变和质变)。

3.矛盾的原理:矛盾的基本属性、矛盾的普遍性和特殊性、主次矛盾和主次方面、辨证否定观。

(3)历史观的原理:社会存在和社会意识的辨证关系;人类社会的基本矛盾和基本规律;社会历史发展的总趋势及其实现方式;人民群众的历史地位和作用。

(4)人生价值观的原理:人生价值的内容;价值观的导向作用;价值判断和价值选择正误的判断标准;实现人生价值的途径和条件。

辩证唯物主义:(1)辨证唯物论、(2)唯物辩证论、(3)认识论(1)辨证唯物论 --物质与意识的关系原理--主观能动性与客观规律性的关系原理(2)唯物辩证法 --联系的观点-联系的普遍性客观性多样性-因果联系-整体与部分的联系—矛盾的观点-主矛次矛关系原理-矛主矛次关系原理-矛盾的普遍性与特殊性原理—发展的观点 -发展的前进性与曲折性-万事万物不断变化发展(3)认识论—实践与认识关系原理—理论与实践关系原理(一)辩证的唯物论1.唯物主义和唯心主义世界观和哲学。

哲学的基本问题及其两个方面。

唯物主义和唯心主义的对立。

唯物主义的基本观点及历史形态。

唯心主义的根源、基本观点及主要形态。

旧唯物主义的成就和缺陷。

马克思主义哲学是辩证唯物主义和历史唯物主义,它把实践作为考察精神和物质关系问题的基础,实现了唯物主义和辩证法、唯物辩证的自然观和唯物辩证的历史观的高度统一,是唯物主义发展的最高形态。

马原知识点1、马克思主义基本原理是什么?P3是马克思主义理论体系中最基本、最核心的内容,是对马克思主义的立场、观点和方法的集中概括。

它体现马克思主义的根本性质和整体特征,体现马克思主义科学性和革命性的统一。

2、哲学的基本问题和基本内容?P29哲学的基本问题内容是指思维和存在、意识和物质的关系问题,哲学基本问题有两方面的内容:第一方面是思维和存在、意识和物质何者为本原的问题,另一个方面是思维和存在的同一性问题。

3、辩证唯物主义认识首要的和基本观点?P35实践的观点4、马克思主义认为世界真正的统一性在于它的物质性。

P32-34运动:运动是一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。

标志物质的存在方式和根本属性。

静止:是物质运动在一定条件下的稳定状态,包括空间的相对位置和事物的根本性质暂时未变这样两种运动的特殊状态。

运动与静止的原理:运动是绝对的、无条件的,静止是相对的、有条件的;运动是物质的存在方式和根本属性;“动中有静、静中有动”。

方法论:要用运动的观点看问题社会的物质性主要表现在:第一,人类社会依赖于自然界,是整个物质世界的组成部分;第二,人们谋取物质生活资料的实践活动虽然有意识作指导,但仍然是以物质力量的活动,仍然是物质性的活动;第三,物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础,集中体现着人类社会的物质性。

5、矛盾的斗争性和同一性及其辩证关系。

P471、矛盾同一性的定义:是指矛盾双方相互吸引、相互联结的性质和趋势。

2、矛盾斗争性的定义:是指矛盾双方相互离异,相互排斥的性质和趋势。

3、矛盾同一性和斗争性的关系:二者相互联结,相辅相成。

同一性以差别和对立为前提,没有斗争性,就没有矛盾双方的相互依寸和相互贯通,事物就不能寸在和发展;斗争性寓于同一性之中,并为同一性所制约,没有同一性,就没有矛盾统一体的存在,事物同样不能存在和发展。

矛盾双方既对立又统一,由此推动事物的运动、变化和发展。

6、矛盾的普遍性和特殊性及其辩证关系。

马克思主义原理复习一、题型两道大题,一道论述题(论述一个学过的知识点并简单分析,40分)一道材料分析题(综合性、开放性题目,仔细阅读材料,结合材料和所学进行分析)二、知识点1、物质与意识的辩证关系,三大点(1)物质决定意识:意识是人脑的机能和属性,是客观世界的主观映像。

物质对意识的决定作用表现在意识的起源、本质和作用上。

意识不仅是自然界长期发展的产物,而且是社会历史发展的产物。

因此,意识在内容上是客观的,在形式上是主观的,是客观内容和主观形式的统一,意识是物质的产物,但又不是物质本身。

(2)意识对物质具有反作用:第一,意识活动具有目的性和计划性。

人的整个实践过程,就是围绕意识活动所构建的目标和蓝图来进行的。

第二,意识活动具有创造性。

人的意识运用概念、判断、推理等形式,对感性材料进行加工制作和选择构建,在思维中构造一个现实中所没有的理想世界。

第三,意识具有指导实践改造客观世界的作用。

意识的能动作用不限于从实践中形成一定的思想,更重要的在于以这些观念的东西为指导,通过实践使之一步步变为客观现实。

第四,意识具有调控人的行为和生理活动的作用。

意识,心理因素能够对人的行为选择和健康状况产生重要影响。

(3)主观能动性和客观规律性的统一第一,尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提。

人们只有在认识和掌握客观规律的基础上,才能正确的认识世界,有效地改造世界。

第二,只有充分发挥主观能动性,才能正确认识和利用客观规律。

人能通过自觉活动去认识规律,并按照客观规律去改造世界,以满足自身的需要。

因此,尊重事物发展的客观规律性与发挥人的主观能动性是辩证统一的。

2、事物的普遍联系、事物的变化发展(1)事物的普遍联系第一,联系具有客观性。

联系的客观性要求我们从客观事物本身所固有的联系出发去认识事物。

坚持联系的客观性,就是在联系的观点上坚持了唯物论。

第二,联系具有普遍性。

三层含义:其一,任何事物内部的不同部分和要素之间都是相互联系的,任何事物都具有内在的结构性。

辩证运动认识过程原理-回复标题:辩证运动认识过程原理一、引言辩证运动认识过程原理是马克思主义哲学的重要组成部分,它揭示了人类认识活动的规律性。

在这一过程中,认识主体与认识客体相互作用,通过实践和思考,使认识不断深化和完善。

二、辩证运动的认识论含义1. 辩证运动是指事物的发展变化是一个矛盾斗争的过程,这个过程包括肯定、否定、否定之否定三个阶段。

在这个过程中,事物的本质和规律得以显现。

2. 辩证运动的认识论含义是指,人的认识过程也是一个辩证运动的过程。

人在认识客观事物时,会经历从表面现象到本质规律,从片面到全面,从错误到正确的过程。

三、认识过程中的辩证法1. 认识的主体和客体的辩证关系:认识的主体是人,认识的客体是外部世界。

主体和客体的关系不是静止不变的,而是在实践中相互作用、相互影响。

主体通过实践活动改变客体,同时客体也反作用于主体,促使主体提高认识能力。

2. 认识的辩证发展过程:认识的发展是一个螺旋式上升的过程,包含着肯定、否定、否定之否定三个阶段。

这个过程并不是直线前进的,而是曲折的,需要经过不断的实践和反思才能达到真理。

四、实践在认识过程中的作用实践是认识的基础,也是认识的动力。

只有通过实践,人们才能接触和了解外部世界,才能获取认识的素材;同时,实践也是检验认识正确与否的唯一标准。

因此,实践对于认识的发展起着决定性的作用。

五、认识过程中的思维方法在认识过程中,人们需要运用科学的思维方法,如分析与综合、归纳与演绎、抽象与具体等。

这些思维方法可以帮助人们从复杂的现象中发现事物的本质和规律,从而提高认识的准确性。

六、结论综上所述,辩证运动认识过程原理揭示了人类认识活动的规律性。

在认识过程中,人们需要遵循辩证法,通过实践来获取和检验认识,同时运用科学的思维方法,以实现对事物的深入理解和准确把握。