腧穴的诊断方法和临床应用

- 格式:doc

- 大小:63.00 KB

- 文档页数:13

本文极具参考价值,如若有用请打赏支持我们!不胜感激! 【推荐】推拿与腧穴

腧穴是在中医长期医疗实践中逐步发现和形成的。最初人们是在病痛的局部以痛为腧进行按摩、捶击或针灸,发现了特定的治疗部位,随着对体表施术部位及其治疗作用认识的深入,逐渐形成了分属于各经络的腧穴。以《针灸甲乙经》为标志,针灸学形成了较完善的理论体系,掌握了腧穴的基本规律,不断指导针灸学的临床应用。 早在《素问》和《灵枢》就有在背俞之脉和侠脊之脉用按法的记载,但无具体推拿用穴。《肘后备急方》较早记载了具体的穴位的推拿应用,医|学教育网搜集整理在人中穴、龟尾穴和脐上三寸(建里穴)等处进行推拿,治疗卒中恶死和卒腹痛等症。其中,人中穴和脐上三寸(建里穴)分属任督二脉,而龟尾穴则是推拿特定穴位。可以说,腧穴的应用一直存在于推拿临床实践中,遵循传统腧穴的基本规律,同时由于治疗手段有别于针刺,推拿用穴有其自身的特点,长期以来缺乏系统的理论整理和总结。近年来,随着推拿学理论体系的不断完善,人们对推拿用穴特点的认识逐渐走向完善。 传统腧穴分为十四经穴、奇穴、阿是穴三类,推拿临床应用广泛。此外,尚有推拿特定穴的应用。推拿特定穴是在漫长的手法临床实践过程中逐步形成的,是传统经穴理论在推拿学科中的具体应用,其定位、归经和作用有别于传统经穴理论。推拿特定穴的形成是以小儿推拿特定穴体系形成为标志的,目前小儿推拿特定穴构成了推拿特定穴理论的主体,其形成距今已有五个多世纪,《小儿按摩经》较全面地论述本文极具参考价值,如若有用请打赏支持我们!不胜感激! 了小儿推拿特定穴的定位、适用手法和功用主治,形成了独特的小儿推拿特定穴理论。后世小儿推拿特定穴在此基础上有了进一步的发展。 传统腧穴理论中,穴位的定位同针刺治疗手段相适应,精细、准确,穴位的表面形态呈点状。推拿临床,手法在施治部位(穴位)上的不断运动造成了穴位表面形态的多样化,不同推拿手法的实施,使推拿用穴具有了点、线、面甚至立体状的表面形态。穴位的表面形态实质上是手法在穴位上的运动轨迹。用接触面积较小的手法如掐法、点法等操作,穴位表面形态呈点状,是点状操作穴;用接触面积相对较大的手法如旋推法、揉法等操作,穴位表面形态呈面状,是面状操作穴;用做相对较长距离移动(直线或弧线)的手法如直推法、分推法等操作,穴位表面形态呈线状,是线状操作穴;少数穴位可用拿法等非平面运动手法操作,穴位表面形态呈立体状,是立体状操作穴。 穴位的表面形态随着适用推拿手法的不同而有变化。如在合谷穴用掐法,此时该穴位的表面形态就是点状,如果在合谷穴用按揉法,此时合谷的表面形态就变成了面状;医|学教育网搜集整理印堂、神庭穴本是点状或面状操作穴,推法应用则使印堂至神庭一线变成线状操作穴天门穴;点肩井穴是点状操作穴,按揉肩井穴则使其变为面状操作穴,拿肩井穴就使其变成立体状操作穴位。 腧穴具有诊断功用,穴位触诊在推拿临床占有重要的地位,手摸心会是推拿医生临证的基本要求。《医宗金鉴。正骨心法要旨》中摸法位居首位,突出说明了触诊的重要性。穴位触诊是推拿触诊的重要内容,通过穴位触诊可反映相关脏腑组织的病变证象。穴位触诊非常重视压痛点即阿是穴的触诊,痛点、结节、条索状反应物常是推拿手法施治的重点部位。 腧穴具有近治作用、远治作用和特殊治疗作用。推拿遵循这一基本规律,但在应用本文极具参考价值,如若有用请打赏支持我们!不胜感激! 上又具有自身的特点。 近治作用是一切腧穴主治作用的共性,所有腧穴均能治疗其穴位所在部位及其邻近组织、器官的病症。推拿临床重视腧穴的近治作用,病变部位局部取穴常是推拿选穴的首选。如颈项痛取风池穴,腹痛取天枢穴等。同时推拿局部取穴时常用特定的推拿套路操作使邻近的局部穴位协同使用,组成了不同部位的常规套路操作。如《小儿推拿广义。推拿面部次第》载:一推坎宫,二推攒竹,三运太阳,四运耳背高骨,医|学教育网搜集整理五掐承浆,六掐两颊车,七掐两听会,八掐两太阳,九掐眉心,十掐人中。后世头面部的常规操作多依此变化。一指禅推拿流派的眼眶周围∞和面部大∞推,是用一指禅推法将眼眶周围、面部腧穴分别连结起来,协同使用治疗眼部和头面疾病。同时,局部取穴在治疗内妇科杂病时,常依据脏腑在体表部位的投影区相关穴位施治,近代脏腑推拿流派是其代表。 远治作用体现了十四经腧穴主治作用的基本规律,体现了中医辨证论治的思想。推拿在治疗内外妇儿伤各科疾病时均强调循经取穴,著名的一指禅推拿流派明确提出,推经络,走穴道,充分反映了这一思想。 某些腧穴对机体状态有着双向调整的特殊作用,如天枢穴既能通便,又能止泻,在治疗胃肠系统疾病时常用。穴位的双向调节性在推拿临床可通过在穴位表面所施手法的不同(轻重、缓急、方向等)体现出来。独特的捏脊疗法,将脊作为一推拿特定穴,可改善全身机能状态,在儿科推拿、成人推拿中经常使用。 同针灸一样,推拿手法也强调得气,对穴位的刺激强调气至而有效。临床得气与否是通过医生手指来感触的。《脏腑图点穴法》认为,指下气通是治疗的关键,其感觉是绵绵悠悠,不疾不徐,柔和通顺。指下气通的感觉在腹部较易触知,其他肌肉较丰厚的部位较困难,每个穴位手法操作的时间应以指下气通为度,不必拘泥定数。 本文极具参考价值,如若有用请打赏支持我们!不胜感激!

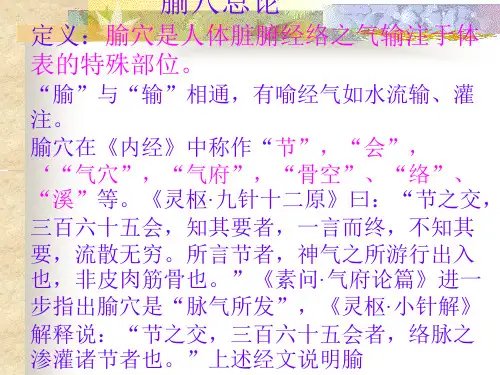

腧穴总论详解腧穴总论【掌握】、腧穴的概念、腧穴的分类、腧穴的主治特点、特定穴的概念和分类、腧穴的定位方法一、腧穴的概念腧穴是人体脏腑经络气血输注出入体表的特殊部位。

既是疾病的反应点又是针灸的施治部位。

“腧”本写作“输”或从简作“俞”有转输、输注之意喻脉气如流水输转、灌注。

“穴”为“土室”引申为“空隙”、“孔窍”、“凹陷”喻脉气至此如居空洞之室。

一、腧穴的概念虽然“腧”、“输”、“俞”三者均指腧穴但在具体应用是却各有所指。

腧穴是对穴位的统称腧穴是对五腧穴中的第三个穴位的专称俞穴专指特定学中的背俞穴。

一、腧穴的概念别名《内经》“节”、“会”、“空”、“气穴”、“气府”、“骨空”《针灸甲乙经》称“孔穴”《太平圣惠方》称“穴道”《铜人腧穴针灸图经》通称“腧穴”《神灸经纶》则称为“穴位”一、腧穴的概念《素问·气府论篇》解释腧穴是“脉气所发”《灵枢·九针十二原》讲“节之交,三百六十五会……所言节者神气所游行出入也非皮肉筋骨也”《灵枢·小针解》“节之交三百六十五会者络脉之渗灌诸节者也”说明腧穴不是一个孤立的点是与内部组织有密切关系、互相输通的特殊部位。

从内向外反应病痛从外通内接受刺激防治疾病。

因此腧穴既是疾病的反应点又是针灸的施治部位。

二、腧穴的发展腧穴的最初阶段既无定位有无定名以痛为腧腧穴发展的第二阶段定位、定名阶段有些腧穴有确定的位置和主治病症并予位置的描述和命名腧穴发展的成熟阶段定位、定名、归经阶段对腧穴的主治作用进行了归类并与经络相联系。

二、腧穴的发展从十四经穴总数看腧穴的发展《内经》论及学名约个晋代皇甫谧《针灸甲乙经》载周身穴名个北宋王惟一对腧穴重新进行了考订撰写《铜人腧穴针灸图经》详载了个腧穴元代滑伯仁《十四经发挥》记载经穴个明代杨继洲《针灸大成》记载经穴个清代李学川《针灸逢源》定经穴个二、腧穴的发展从古医籍看针灸腧穴的发展《内经》首次论及腧穴名称、位置、归属、主治、刺灸法等但不够完善。

课题研究报告 ——有关腧穴的诊断方法和临床应用

小组成员:金义羚、吴潇雅、 季静、江轶伦

2011年12月7号 (一)、题目: 腧穴的诊断方法和临床应用 (二)、研究成员: 09针灸推拿七年制 金义羚、吴潇雅、季静、江轶伦 (三)、摘要: 从各种诊断方法中探讨临床应用,所以主要是讲腧穴的不同的诊断方法。从传统中医诊断法和现代仪器检测法两个方面阐述,结合中医的望、问、切诊、八廓诊法,重点分析体表穴位压痛的诊断方法和临床治疗。在现代仪器检查方法及临床应用方面,主要讨论经穴电阻探测仪的应用机制,诊断机理。 (五)、研究方法和步骤: 在研究过程中主要采取图书馆资料收集、临床案例的搜查、网络期刊资源的搜集以及后期小组的分析整理和讨论交流。 (六)、研究内容的分析、整理: 从传统中医诊断法和现代仪器检测法两个方面阐述: 一、 传统中医诊断方面: 腧穴诊断法含义:是指主要运用针灸学中的经络、腧穴理论结合中医五脏六腑、病因病机等理论,以从传统四诊方法及现代科技方法为手段,全面细致地收集病人资料,特别是经络、腧穴上的各种生理、病理反应、对人体四肢百骸、皮毛肌肉、五脏六腑,特别是经络系统的生理、病理状态作出准确判断。-----《现代中医穴位诊断学》盖国才 腧穴诊断方法内容主要有两方面:望、(闻)问、切三种传统中医诊断方法和现代仪器诊断。(闻诊包括听声音和嗅气味两个方面,在腧穴诊断中一般用不到)。 诊断方法的分类: 1.腧穴望诊:通过对腧穴部位皮肤进行细致观察,以其病理形态诊断疾病的方法。 1.1 望诊的准备 ① 腧穴望诊时要求室内光线充足,室温适宜,环境安静,并充分暴露检查 部位。 ② 望诊前注意不要用手触按腧穴部位,也就是要先望诊,再切诊。以免引起血管扩张而变色,或把阳性反应物擦掉。 1.2 望诊的内容 ① 穴位皮肤色泽的异常变化,包括红晕、苍白、灰黑、暗紫、瘀点等 ② 穴位皮肤形态的改变,包括丘疹、脱屑、凹陷、隆起、皱折、增厚等 1.3望诊的临床意义: 1.3.1. 变色:腧穴部位出现点状或结状红晕、充血、并有光泽者多属实证、热证或急性病;苍白色或暗灰色,晦暗无光者多属虚证、寒证或慢性病变。若边缘有红色光晕则多为慢性病的急性发作;瘀斑说明气滞血瘀或热毒炽盛。皮肤片状干黄者多属阴虚内燥。 1.3.2.变形:常见的变形有结节状隆起、凹陷、条索状隆起、皱折等。一般来说,皮肤隆起、皱折或皮肤增厚多见于脏腑疾病以及某些器官肿瘤,肿大、结核、组织增生或慢性病。皮肤凹陷、塌陷则多见于正气虚损,精血亏耗之体。 1.3.3丘疹:有类似鸡皮疙瘩样血疹、红色或白色丘疹,多见于湿热凝滞为患之疾病。 1.3.4脱屑:多为糖皮样皮屑,不易擦去。多与阴虚内燥疾病有关。 2.腧穴问诊:主要通过患者穴位处的特殊感觉,这些感觉包括疼痛、麻木、酸重、肿胀、过敏凉热等,以此测知相应脏腑的病变。医生分析判断时常和切诊联系起来,所以我在这里就不做具体介绍了,大家着重看切诊即可。 3.腧穴切诊:主要通过对腧穴部位的皮肤进行点压、推寻,以其病理形态改变来诊断疾病。 3.1切诊的手法: 3.1.1. 测试患者的肌张力:即用食指指腹轻轻触压,观察患者肌张力高、中、低。此法适用于项肌,关元穴、脾腧穴、肾腧穴,要注意双穴对比。 3.1.2. 滑动法:是用拇指指腹沿经络线,轻轻滑动,便于发现表层的“阳性反应物”。适用于四肢穴位的检查。 3.1.3. 按揉法:是较滑动法用力稍重,便于发现皮下组织的“阳性反应物”。 3.1.4. 移压法:是以拇指侧腹沿经络,穴位推察,适用于胸背部、腰部和郄穴的检查。 体表穴位压痛:(包含在切诊里,但是其临床意义重大,所以单独详细介绍) 经络学说阐述了人体内部特殊的规律。首先,它论述了人体周身上下,左右,前后及偏侧各部分之间在一定部位都有特定的联系;其次,论述了某些内脏和一些内脏之间有特殊影响和联系;第三它论述了体表的一定部位和体内不同脏器之间的内体外统一的特殊关系。这些基本观点,就是中医所说整体观点,能动观点和权衡观点,它是中医辨证论治最基本的理论基础。 1.体表压痛的表现形式 体表压痛是内脏病理反射而引起的,但由于病因不同和疾病性质的不同或因发病部位的深浅以及病程的长短不一,所以压痛反应也是不一样的。关于穴位“阳性反应物”,在急性病期常常是压痛与“圆形反应物”并存;慢性病则由部分吸收而变为粗条索,细条索等不同形状。一般表现形式大致有以下四种: 1.1皮肤痛:患者主诉有疼痛症状,并能指出哪里最明显。一般来说其疼痛范围较大,常因肌肉纤维组织炎,关节炎或外伤性疾病引起等。 1.2动痛点:患者常主诉其疼痛或不适是在做某动作或姿势时疼痛最明显。这种“动痛点”,常见于软组织损伤引起的。 1.3穴位压痛:患者没有疼痛的主诉,在检查穴位时才能发现穴位存在着客观压痛反应。这种穴位压痛反应就是内脏病变引起的体表“穴位病理信息”反应,也是穴位诊断的主要依据。 1.4穴位快点:所谓穴位快点反应,是指当检查到穴位快点反应时,患者往往是长出一口气立即赶到全身轻松有舒适感。这种穴位快点反应,常常是由于功能性疾病所引起的。 2.穴位阳性反应物 穴位阳性反应物,是指在穴位上出现人可以摸得到的“物体”。如:梭状形粗条索,细条索,扁圆形结节等等。这些都可以因病因不同而出现在不同部位上,代表着不同的疾病。 2.1梭状形粗条索阳性反应物出现表示为急性病,也表示是中医的“实证”。 2.2扁圆形和细条索阳性反应物的出现,表示为慢性病,也是中医的“虚 证”。 2.3穴位处,肌张力增强,如关元穴表示“元气足”,体质好;肌张力低,表示“元气不足”,体质弱。 2.4在同一个穴位上出现不同形状的反应物时,则是表示着不同的疾病:如:肺腧穴,出现梭形结节,表示肺炎,实证;出现条索则是慢性气管炎;如果出现扁平或椭圆形结节,则表示为肺结核。 3.压诊与疾病: 3.1头项部压诊:天柱和完骨穴出现硬结或压痛,多为高血压,偏头痛,眼鼻咽喉及甲状腺疾病。百会出现压痛并有鼓起感时多为高血压,而睡眠不足,神经衰弱,脑萎缩及脑软化等证时,百会穴指压偶软而下陷的感觉。副鼻窦炎时囟会和上星有压痛,鼻窦炎在迎香穴出有压痛。偏头痛和癫痫病人的左侧正营或通天穴有压痛。 3.2脊椎压诊:脊椎上出现自觉痛或压痛时,如果怀疑是骨疽,应首先在头顶部的百会压诊,如百会也出现明显的压痛时,则在百会穴施针或施灸,针灸后,脊椎上的压痛消失或减半时,则可排除骨疽的诊断,多数为神经衰弱或脑过度兴奋所致。 3.3胸部压诊:腧府穴在锁骨下,正中线旁开两寸,在肺结核,气管炎,哮喘,扁桃腺炎,咽喉炎,甲状腺病时,患侧穴位出现压痛。 第二肋间的神藏穴,在高血压伴有大动脉炎以及心脏神经官能症,心动过速时,有压痛出现。中府压痛常可作为哮喘的诊断依据。膻中有压痛,一般见于抑郁症,情绪变动较剧烈以及冠心病,心绞痛等疾病。乳根压痛,特别是左侧,应该怀疑有心脏疾病存在的可能。期门部的压痛,右侧的多见于肝胆疾患,而左侧的则多见于胃和胰脏病变。 3.4腹部压痛:中脘穴在胃病患者常出现压痛,实证者穴位肌肉硬而压痛明显,虚证多为钝痛,而且压痛多出现在穴位的深层。胃炎,胃酸过多时,不容穴出现压痛。而右侧不容压痛,常提示病人有胆石症或幽门部溃疡。梁门的压痛,以胃病多见,一般胆石症右侧有压痛,糖尿病则是左侧梁门出现压痛。肓腧有压痛时,病人可能患肾疾患,糖尿病或急性肠炎。神经官能症的病人,左侧肓腧有压痛。大巨穴的压痛,多见于肠疾患及子宫疾患,痛经的病人大巨穴压痛明显。 大赫压痛,一般见于膀胱尿道疾病。 3.5背腰部压痛:扁桃腺炎及肠炎时,在大杼和脊椎之间有压痛。天宗压痛右侧为肝脏疾患,左侧为心脏疾患。胃酸过多和食道狭窄时,至阳和膈腧有压痛。胃痉挛时,胃仓穴压痛最明显。 胃溃疡时,脾腧,胃腧及膈腧部出现压痛。 坐骨神经痛,次髎有压痛并向下肢放散,患侧的大肠腧也出现明显压痛。 痔疾中髎压痛最显著,其次是次髎和阳关穴。 3.6四肢压诊:心脏病人郄门部有压痛,如果少海穴也出现压痛,多提示病人有冠心病。单纯的少海压痛,常见于耳鸣,鼻窦炎等症。孔最穴压痛多见于痔疾。外丘或阳交压痛,常见于胸膜炎的病人。胃肠疾患在足三里和地机处有反应点。阑尾炎在足三里下有压痛,胆囊炎及胆石症则在阳陵泉下有压痛出现。胆石症在足临泣压痛反应剧烈。 4.穴位诊断法三大要素 穴位诊断法是一项新的诊断技术,虽然简便易行,但是有着严格的法度,否则就达不到正确诊断的目的。在应用本法时,必须掌握三大要素: 4.1着眼于穴位,熟记穴位,掌握取穴法和穴位主病。 4.2关键是压痛。穴位压痛和阳性反应物是表示着内脏病理变化,而穴位反应程度则是表明疾病的轻重缓急及表里虚实。因此,必须认真检查,审定和正确评定,准确记录。 4.3落实在辨病。取准穴位,审查穴位反应的目的核心是位辨病。 5.穴位诊断检查姿式: 5.1. 患者一般先取仰卧位。医生站在检查床的右侧,适用于:头部前面、胸、腹部及上肢和下肢的穴位检查。 5.2. 患者可取骑椅坐位或面向里坐在床上。医生站在患者背后,面向病人,适用于头顶部、项部、背部的穴位检查。 5.3. 患者取俯卧位,医生站在床的右侧,适用于臀部和下肢后侧的穴位检查。 6.穴位诊断的优点: