浅谈五腧穴1

- 格式:doc

- 大小:114.00 KB

- 文档页数:10

五输穴的内容和应用五输穴的内容和应用特定穴是指十四经穴中具有某种特殊治疗作用和特定名称的腧穴,因分布、特性和作用的不同,特定穴各有不同含义和命名。

特定穴的临床应用范围较广,在选穴配伍上也有一定的特点。

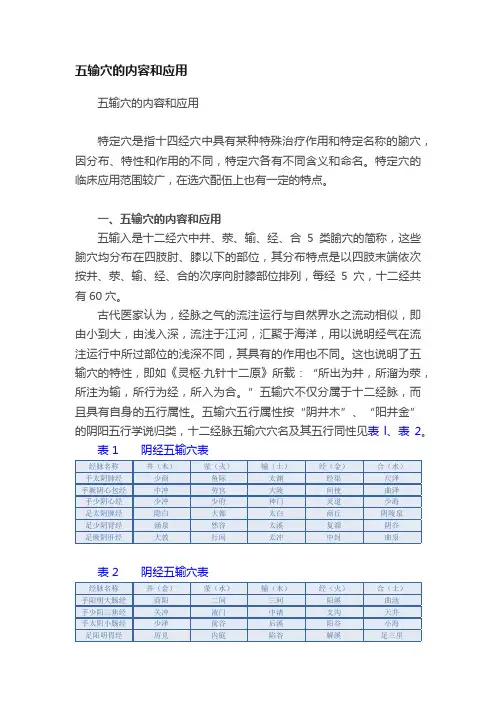

一、五输穴的内容和应用五输入是十二经穴中井、荥、输、经、合5类腧穴的简称,这些腧穴均分布在四肢肘、膝以下的部位,其分布特点是以四肢末端依次按井、荥、输、经、合的次序向肘膝部位排列,每经5穴,十二经共有60穴。

古代医家认为,经脉之气的流注运行与自然界水之流动相似,即由小到大,由浅入深,流注于江河,汇聚于海洋,用以说明经气在流注运行中所过部位的浅深不同,其具有的作用也不同。

这也说明了五输穴的特性,即如《灵枢·九针十二原》所载:“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合。

”五输穴不仅分属于十二经脉,而且具有自身的五行属性。

五输穴五行属性按“阴井木”、“阳井金”的阴阳五行学说归类,十二经脉五输穴穴名及其五行同性见表l、表2。

表 1 阴经五输穴表表 2 阴经五输穴表五输穴是十二经脉之气出入之所,具有治疗十二经脉、五脏六腑病变的作用,古代文献对五输穴主治作用的记载不尽相同。

《灵枢·顺气一日分为四时》载:“病在脏者、取之井;病变于色者,取之荥;病时间时甚者,取之输;病变于音者,取之经:经满而血者,病在胃及以饮食不节得病者,取之于合。

”《灵枢·邪气脏腑病形》载;“荥输治外经,合治内腑。

”其总的思想是指井穴适用于与脏有关的病证,荥、输及经穴适用于与经脉有关的病证,合穴适用于与腑有关的病证。

《难经·六十八难》说:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”其主要是从阴经五输穴五行属性与五脏属性相关的角度,说明五输穴主治作用的。

阴经井穴治疗肝的病变,荥穴治疗心的病变,输穴治疗脾的病变,经穴治疗肺的病变,合穴治疗肾的病变。

五输穴的五行属性与脏腑的五行属性相合,五行之间存在“生我”、“我生”的母子关系。

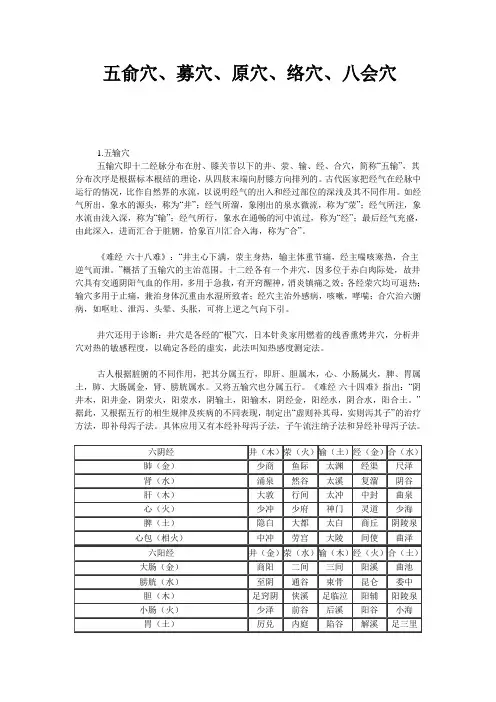

五俞穴、募穴、原穴、络穴、八会穴1.五输穴五输穴即十二经脉分布在肘、膝关节以下的井、荥、输、经、合穴,简称“五输”,其分布次序是根据标本根结的理论,从四肢末端向肘膝方向排列的。

古代医家把经气在经脉中运行的情况,比作自然界的水流,以说明经气的出入和经过部位的深浅及其不同作用。

如经气所出,象水的源头,称为“井”;经气所溜,象刚出的泉水微流,称为“荥”;经气所注,象水流由浅入深,称为“输”;经气所行,象水在通畅的河中流过,称为“经”;最后经气充盛,由此深入,进而汇合于脏腑,恰象百川汇合入海,称为“合”。

《难经·六十八难》:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”概括了五输穴的主治范围。

十二经各有一个井穴,因多位于赤白肉际处,故井穴具有交通阴阳气血的作用,多用于急救,有开窍醒神,消炎镇痛之效;各经荥穴均可退热;输穴多用于止痛,兼治身体沉重由水湿所致者;经穴主治外感病,咳嗽,哮喘;合穴治六腑病,如呕吐、泄泻、头晕、头胀,可将上逆之气向下引。

井穴还用于诊断:井穴是各经的“根”穴,日本针灸家用燃着的线香熏烤井穴,分析井穴对热的敏感程度,以确定各经的虚实,此法叫知热感度测定法。

古人根据脏腑的不同作用,把其分属五行,即肝、胆属木,心、小肠属火,脾、胃属土,肺、大肠属金,肾、膀胱属水。

又将五输穴也分属五行。

《难经·六十四难》指出:“阴井木,阳井金,阴荥火,阳荥水,阴输土,阳输木,阴经金,阳经水,阴合水,阳合土。

”据此,又根据五行的相生规律及疾病的不同表现,制定出“虚则补其母,实则泻其子”的治疗方法,即补母泻子法。

具体应用又有本经补母泻子法,子午流注纳子法和异经补母泻子法。

2.原穴、络穴“原”即本源,原气之意。

原穴是脏腑原气经过和留止的部位。

十二经脉在四肢各有一个原穴,又名“十二原”。

在六阳经,原穴单独存在,排列在腧穴之后,六阴经则以输为原。

“络”即联络之意,络脉从经脉分出的部位各有一个腧穴叫络穴。

五俞穴的介绍五脏六腑的经脉分别有“井、荥、俞、经、合”五个俞穴,有些时候也把五俞穴的“俞”字也写成了“输”或“腧”,但意思都不变,都是运输气血的含义。

那么五俞穴对应的五行是什么呢?五脏的“五俞穴”即“井、荥、俞、经、合”对应的就是“木、火、土、金、水”。

比如有时候提到肺经的“井”穴是“少商”穴(大拇指端外侧),属木,说的就是“井”对应的是“木”这个意思,同样,在五脏别的经络“井”穴也都属“木”。

六腑的五俞穴即“井、荥、俞、经、合” 对应的五行是从“金”开始的,也就是“金、水、木、火、土”。

比如:膀胱经的“井”是“至阴”穴(足小趾外端),属“金”,这个“金”对应的就是所有六腑的“井”穴,依此类推。

只要把这些字的顺序背下来就会在看中医书籍时不会一头雾水了。

“五输穴”是一些位于四肢远端(上肢在肘部以下,下肢在膝部以下)常用穴位的总称,其中属于五脏(五条阴经:肝心脾肺肾)的穴位各有五个俞穴,即井(木)、荣(火)、俞(土)、经(金)、合(水),每条经络五个所属俞穴,五条阴经共二十五穴。

如加上左、右两侧共五十穴。

中医上也叫“脏俞五十穴”。

听起来很多,其实有一半是左右重复的,记住二十五个就等于记住五十个了。

实际上用于六腑(六条阳经:膀胱、胆、胃、大肠、小肠、三焦)的穴位各有六个俞穴,除在“井、荣、俞、经,合”穴之外,在“俞”穴与“经穴”之间又加一个“原穴”,六条经脉共三十六穴。

左、右侧共七十二穴,也叫“腑俞七十二穴”。

看起来很吓人,也就是记住一半就全记住了,爱好中医的朋友只要经常对着经络图看,有几天就全记住了。

现在我说起来简单,可当时没有老师告诉我这些规律,也是自己看多了琢磨出来的。

所以,中医理论就是一层窗户纸,捅破了一个洞就能顺着洞眼看到屋里面的很多东西,关键在于你自己敢不敢去尝试,你要是总认为它很神秘,它就会永远神秘下去。

下面说说“五俞穴”的含义。

人体脏腑共十二条经脉,十五条别络共二十七条经络在体内循环。

五腧穴理论及其运用“五腧穴”就是四肢肘膝以下,十二经脉所属的“井、荥、俞、原、经、合”等六十六只“五行穴”。

此六十六只腧穴在临床上应用非常广泛,若能配合恰当,确实能发挥更好的疗效。

本文拟就古人文献中的记载,将其意义和应用规律提出来和大家商榷。

下面分三个方面来讨论:一、有关灵枢福寿夭刚柔篇“病在阴之阴者”四句的探讨灵枢寿夭刚柔篇说:'内有阴阳,外亦有阴阳;在内者,五臟为阴,六腑为阳;在外者,筋骨为阴,皮肤为阳。

”又说:“病在阴之阴者,刺阴之荥输;病在阳之阳者,刺阳之合;病在阳之阴者,刺阴之经;病在阴之阳者,刺络脉。

'这二段引文中,前面一段文意即是用阴阳学说的对立统性来分别五臟和六腑、筋骨和皮肤的不同性,后一段就指出了治疗的原则。

这段文字中的“阴阳”二字,查考了甲乙、类经等书均是一样,似无讹误可寻。

但是为了这倒错却使原文上下之意不能相接,历代注家也因不敢擅改,以致所註内容多与内经其他各篇的取穴规律自相矛盾,令人费解,难以适从。

兹举三家的注释如下:(1)明、马元台灵枢注证发微:“病有在阴之阴者,即五藏有病而在于筋骨,当刺阴之荥腧;病有在阳之阳者,即六腑有病而在皮肤,当刺阳之合;病有在阳之阴者,即六腑有病而予筋骨,当刺阴经之经;病有在阴之阳者,即五藏有病而在于皮肤,当刺阳经之络”。

(2)明、张介宾类注:“阴之阴者,阴病在于阴分也,当刺其荥腧,以诸经荥腧气微;阳之阳者,阳病在阳分也,当刺其合穴,盖所入为合,犹在阳分,刺此以防深入;阳之阴者,阳病在阴也,当刺阴之经穴,盖所行为经,其气正盛,即阴中之阳;阴之阳者,阴病在阳也,当刺诸络脉,盖络脉浮浅,皆在阳分”。

3)清、张志聪灵枢集注:“病在阴之阴者,病内之五藏,故当刺荥腧;病在阳之阳者,病在外之皮肤,故当刺阳之合,谓六腑外合于皮肤,故当取腑经之合穴也;病在阳之阴者,病在外之筋骨,故当刺阴之经,谓五藏外合于筋骨,故当取阴之经也;病在朗之阳者,病在内之六腑,故当刺络脉“。

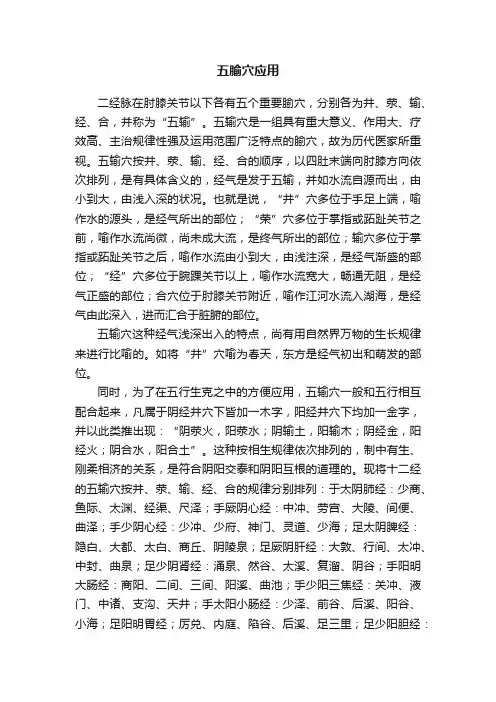

五腧穴应用二经脉在肘膝关节以下各有五个重要腧穴,分别各为井、荥、输、经、合,并称为“五输”。

五输穴是一组具有重大意义、作用大、疗效高、主治规律性强及运用范围广泛特点的腧穴,故为历代医家所重视。

五输穴按井、荥、输、经、合的顺序,以四肚末端向肘膝方向依次排列,是有具体含义的,经气是发于五输,并如水流自源而出,由小到大,由浅入深的状况。

也就是说,“井”穴多位于手足上端,喻作水的源头,是经气所出的部位;“荣”穴多位于掌指或跖趾关节之前,喻作水流尚微,尚未成大流,是终气所出的部位;输穴多位于掌指或跖趾关节之后,喻作水流由小到大,由浅注深,是经气渐盛的部位;“经”穴多位于腕踝关节以上,喻作水流宽大,畅通无阻,是经气正盛的部位;合穴位于肘膝关节附近,喻作江河水流入湖海,是经气由此深入,进而汇合于脏腑的部位。

五输穴这种经气浅深出入的特点,尚有用自然界万物的生长规律来进行比喻的。

如将“井”穴喻为春天,东方是经气初出和萌发的部位。

同时,为了在五行生克之中的方便应用,五输穴一般和五行相互配合起来,凡属于阴经井穴下皆加一木字,阳经井穴下均加一金字,并以此类推出现:“阴荥火,阳荥水;阴输土,阳输木;阴经金,阳经火;阴合水,阳合土”。

这种按相生规律依次排列的,制中有生、刚柔相济的关系,是符合阴阳交泰和阴阳互根的道理的。

现将十二经的五输穴按井、荥、输、经、合的规律分别排列:于太阴肺经:少商、鱼际、太渊、经渠、尺泽;手厥阴心经:中冲、劳宫、大陵、间便、曲泽;手少阴心经:少冲、少府、神门、灵道、少海;足太阴脾经:隐白、大都、太白、商丘、阴陵泉;足厥阴肝经:大敦、行间、太冲、中封、曲泉;足少阴肾经:涌泉、然谷、太溪、复溜、阴谷;手阳明大肠经:商阳、二间、三间、阳溪、曲池;手少阳三焦经:关冲、液门、中诸、支沟、天井;手太阳小肠经:少泽、前谷、后溪、阳谷、小海;足阳明胃经;厉兑、内庭、陷谷、后溪、足三里;足少阳胆经:足窍阴、侠溪、足临泣、阳辅、阳陵泉;足太阳膀胱经:至阴、通谷、束骨、昆仑、委中。

五腧穴的主治及临床应用五腧穴是中医学里的重要穴位之一,主要包括太阳穴、耳尖、人中、足三里和合谷。

太阳穴位于额部两眉中央,是阳明经的起始穴,主治头痛、口眼歪斜、癫痫等病症。

临床应用中,太阳穴可用于缓解偏头痛、牙痛、鼻炎等疼痛症状,并在心脑血管疾病中起到辅助治疗的作用。

耳尖位于耳廓尖部,是全身其他部位的反射区域,主治眩晕、面瘫、耳鸣等病症。

临床应用中,耳尖可以通过针灸、穴位按摩等方法,起到调理内分泌、提高免疫力、舒缓压力的作用,并可用于治疗失眠、焦虑等神经系统相关疾病。

人中位于上唇与下唇之间的深沟中,是任脉的起始穴,主治中风、抽搐、口臭等病症。

临床应用中,人中穴可用于治疗中风后的肌肉萎缩、口臭以及改善面容神情等方面。

足三里位于小腿前外侧,是阳明经的经络关键穴位,主治腹痛、腹泻、食欲不振等病症。

临床应用中,足三里穴可用于调理消化系统功能,改善胃腹部不适,而且对于失眠、疲劳、腹部肥胖等问题也有一定疗效。

合谷位于第一掌骨和第二掌骨的连线处,是手阳明经的起始穴,主治头痛、口干舌燥、高血压等病症。

临床应用中,合谷穴是治疗头痛、偏头痛的重要穴位,通过针刺或按摩合谷穴可以缓解头部疼痛,并具有调节血压、舒缓紧张情绪的效果。

除了以上的主治病症之外,五腧穴还具有其他广泛的临床应用。

例如,五腧穴可以用于调理气血循环,改善血液循环问题,起到增强免疫力、抗疲劳、提高记忆力的作用。

此外,五腧穴也可以用于美容护肤,通过刺激穴位来改善肌肤问题,如祛斑、减少细纹等。

总的来说,五腧穴在中医学中具有重要的地位和作用,临床应用广泛。

但需要注意的是,在针灸或按摩过程中,应选择合适的治疗方法和技巧,并由专业的医师指导和监护下进行,以确保安全有效地发挥五腧穴的作用。

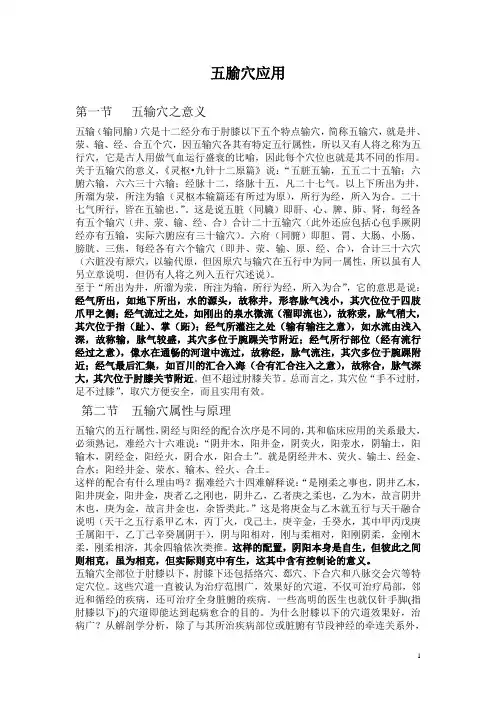

五腧穴应用第一节五输穴之意义五输(输同腧)穴是十二经分布于肘膝以下五个特点输穴,简称五输穴,就是井、荥、输、经、合五个穴,因五输穴各其有特定五行属性,所以又有人将之称为五行穴,它是古人用做气血运行盛衰的比喻,因此每个穴位也就是其不同的作用。

关于五输穴的意义,《灵枢•九针十二原篇》说:“五脏五输,五五二十五输;六腑六输,六六三十六输;经脉十二,络脉十五,凡二十七气。

以上下所出为井,所溜为荥,所注为输(灵枢本输篇还有所过为原),所行为经,所入为合。

二十七气所行,皆在五输也。

”。

这是说五脏(同臓)即肝、心、脾、肺、肾,每经各有五个输穴(井、荥、输、经、合)合计二十五输穴(此外还应包括心包手厥阴经亦有五输,实际六腑应有三十输穴)。

六府(同腑)即胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦,每经各有六个输穴(即井、荥、输、原、经、合),合计三十六穴(六脏没有原穴,以输代原,但因原穴与输穴在五行中为同一属性,所以虽有人另立章说明,但仍有人将之列入五行穴述说)。

至于“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合”,它的意思是说:经气所出,如地下所出,水的源头,故称井,形容脉气浅小,其穴位位于四肢爪甲之侧;经气流过之处,如刚出的泉水微流(溜即流也),故称荥,脉气稍大,其穴位于指(趾)、掌(跖);经气所灌注之处(输有输注之意),如水流由浅入深,故称输,脉气较盛,其穴多位于腕踝关节附近;经气所行部位(经有流行经过之意),像水在通畅的河道中流过,故称经,脉气流注,其穴多位于腕踝附近;经气最后汇集,如百川的汇合入海(合有汇合注入之意),故称合,脉气深大,其穴位于肘膝关节附近。

但不超过肘膝关节。

总而言之,其穴位“手不过肘,足不过膝”,取穴方便安全,而且实用有效。

第二节五输穴属性与原理五输穴的五行属性,阴经与阳经的配合次序是不同的,其和临床应用的关系最大,必须熟记,难经六十六难说:“阴井木,阳井金,阴荧火,阳荥水,阴输土,阳输木,阴经金,阳经火,阴合水,阳合土”。

对针灸五腧穴的认识

针灸的五腧穴是指针灸治疗中特别重要的五个穴位,分别是太阳穴、迎香穴、风池穴、印堂穴和百会穴。

1. 太阳穴:太阳穴位于太阳神经和颞动脉交叉处,是头部重要的穴位之一。

针灸太阳穴可以缓解头痛、眼痛、牙痛等症状,还可以改善睡眠质量。

2. 迎香穴:迎香穴位于鼻唇沟外侧凹陷处,是头部重要的穴位之一。

针灸迎香穴可以缓解鼻腔充血、鼻窦炎等鼻部问题,还可以舒缓头晕和精神压力。

3. 风池穴:风池穴位于颈椎两侧的肌肉凹陷处,是颈部重要的穴位之一。

针灸风池穴可以舒缓颈部紧张及疼痛,改善头痛、眩晕等症状。

4. 印堂穴:印堂穴位于眉毛中央与前发际线交点处,是头部重要的穴位之一。

针灸印堂穴可以缓解头痛、眼眶疼痛、失眠等症状,还可以促进血液循环。

5. 百会穴:百会穴位于脑后枕骨最高点的凹陷处,是头部重要的穴位之一。

针灸百会穴可以缓解头痛、眼疲劳、高血压等症状,还可以改善记忆力和集中注意力。

需要注意的是,针灸治疗应由专业的针灸师进行,根据具体情况选取适当的穴位进行治疗。

此外,针灸虽有一定的疗效,但并非适用于所有人,患者应在医生指导下进行治疗。

五腧穴应用第一节五输穴之意义五输(输同腧)穴是十二经分布于肘膝以下五个特点输穴,简称五输穴,就是井、荥、输、经、合五个穴,因五输穴各其有特定五行属性,所以又有人将之称为五行穴,它是古人用做气血运行盛衰的比喻,因此每个穴位也就是其不同的作用。

关于五输穴的意义,《灵枢?九针十二原篇》说:“五脏五输,五五二十五输;六腑六输,六六三十六输;经脉十二,络脉十五,凡二十七气。

以上下所出为井,所溜为荥,所注为输(灵枢本输篇还有所过为原),所行为经,所入为合。

二十七气所行,皆在五输也。

”。

这是说五脏(同臓)即肝、心、脾、肺、肾,每经各有五个输穴(井、荥、输、经、合)合计二十五输穴(此外还应包括心包手厥阴经亦有五输,实际六腑应有三十输穴)。

六府(同腑)即胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦,每经各有六个输穴(即井、荥、输、原、经、合),合计三十六穴(六脏没有原穴,以输代原,但因原穴与输穴在五行中为同一属性,所以虽有人另立章说明,但仍有人将之列入五行穴述说)。

至于“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合”,它的意思是说:经气所出,如地下所出,水的源头,故称井,形容脉气浅小,其穴位位于四肢爪甲之侧;经气流过之处,如刚出的泉水微流(溜即流也),故称荥,脉气稍大,其穴位于指(趾)、掌(跖);经气所灌注之处(输有输注之意),如水流由浅入深,故称输,脉气较盛,其穴多位于腕踝关节附近;经气所行部位(经有流行经过之意),像水在通畅的河道中流过,故称经,脉气流注,其穴多位于腕踝附近;经气最后汇集,如百川的汇合入海(合有汇合注入之意),故称合,脉气深大,其穴位于肘膝关节附近。

但不超过肘膝关节。

总而言之,其穴位“手不过肘,足不过膝”,取穴方便安全,而且实用有效。

第二节五输穴属性与原理五输穴的五行属性,阴经与阳经的配合次序是不同的,其和临床应用的关系最大,必须熟记,难经六十六难说:“阴井木,阳井金,阴荧火,阳荥水,阴输土,阳输木,阴经金,阳经火,阴合水,阳合土”。

五输⽳(最详细的五腧⽳介绍)五输⽳即⼗⼆经脉分布在肘、膝关节以下的井、荥、输、经、合⽳,简称“五输”,其分布次序是根据标本根结的理论,从四肢末端向肘膝⽅向排列的。

古代医家把经⽓在经脉中运⾏的情况,⽐作⾃然界的⽔流,以说明经⽓的出⼊和经过部位的深浅及其不同作⽤。

如经⽓所出,象⽔的源头,称为“井”;经⽓所溜,象刚出的泉⽔微流,称为“荥”;经⽓所注,象⽔流由浅⼊深,称为“输”;经⽓所⾏,象⽔在通畅的河中流过,称为“经”;最后经⽓充盛,由此深⼊,进⽽汇合于脏腑,恰象百川汇合⼊海,称为“合”。

《难经·六⼗⼋难》:“井主⼼下满,荥主⾝热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆⽓⽽泄。

”概括了五输⽳的主治范围。

⼗⼆经各有⼀个井⽳,因多位于⾚⽩⾁际处,故井⽳具有交通阴阳⽓⾎的作⽤,多⽤于急救,有开窍醒神,消炎镇痛之效;荥⽳均可退热;输⽳多⽤于⽌痛,兼治⾝体沉重由⽔湿所致者;经⽳主治外感病,咳嗽,哮喘;合⽳治六腑病,如呕吐、泄泻、头晕、头胀,可将上逆之⽓向下引。

井⽳还⽤于诊断:井⽳是各经的“根”⽳,⽇本针灸家⽤燃着的线⾹熏烤井⽳,分析井⽳对热的敏感程度,以确定各经的虚实,此法叫知热感度测定法。

古⼈根据脏腑的不同作⽤,把其分属五⾏,即肝、胆属⽊,⼼、⼩肠属⽕,脾、胃属⼟,肺、⼤肠属⾦,肾、膀胱属⽔。

⼜将五输⽳也分属五⾏。

《难经·六⼗四难》指出:“阴井⽊,阳井⾦,阴荥⽕,阳荥⽔,阴输⼟,阳输⽊,阴经⾦,阳经⽔,阴合⽔,阳合⼟。

”据此,⼜根据五⾏的相⽣规律及疾病的不同表现,制定出“虚则补其母,实则泻其⼦”的治疗⽅法,即补母泻⼦法。

具体应⽤⼜有本经补母泻⼦法,⼦午流注纳⼦法和异经补母泻⼦法。

六阴经井(⽊)荥(⽕)输(⼟)经(⾦)合(⽔)肺(⾦)少商鱼际太渊经渠尺泽肾(⽔)涌泉然⾕太溪复溜阴⾕肝(⽊)⼤敦⾏间太冲中封曲泉⼼(⽕)少冲少府神门灵道少海脾(⼟)隐⽩⼤都太⽩商丘阴陵泉⼼包(相⽕)中冲劳宫⼤陵间使曲泽六阳经井(⾦)荥(⽔)输(⽊)经(⽕)合(⼟)⼤肠(⾦)商阳⼆间三间阳溪曲池膀胱(⽔)⾄阴通⾕束⾻昆仑委中胆(⽊)⾜窍阴侠溪⾜临泣阳辅阳陵泉⼩肠(⽕)少泽前⾕后溪阳⾕⼩海胃(⼟)厉兑内庭陷⾕解溪⾜三⾥三焦(相⽕)关冲液门中渚⾄沟天井五输⽳表肺⼤肠胃脾⼼⼩肠膀胱肾⼼包三焦胆肝井少商商阳厉兑隐⽩少冲少泽⾄阴涌泉中冲关冲窍阴⼤敦荥鱼际⼆间内庭⼤都少府前⾕通⾕然⾕劳宫液门侠溪⾏间输太渊三间陷⾕太⽩神门后溪束⾻太溪⼤陵中渚⾜临泣太冲经经渠阳溪解溪商丘灵道阳⾕昆仑复溜间使⽀沟阳辅中封合尺泽曲池⾜三⾥阴陵泉少海⼩海委中阴⾕曲泽天井阳陵泉曲泉有朋友问:你总是说这个⽳属⽕,那个⽳属⽔,这是什么意思呢?这属⽔属⽕的究竟是怎么规定的?“⾦、⽊、⽔、⽕、⼟”,这是中医的五⾏学说。

王老师讲五腧穴之合穴

五俞穴之一。

《灵枢·九针十二原》:“所入为合。

”意为脉气自四肢末端至此,最为盛大,犹如水流合入大海。

合穴位于肘膝关节附近,是经气由此深入,进而会合于脏腑的部位。

其临床应用,《灵枢·顺气一日分为四时》曰:“经满而血者,病在胃及以饮食不节得病者,取之于合。

”《难经·六十八难》又曰:“合主逆气而泄。

”指合穴主要用于六腑病症。

根据季节有“冬刺合”。

十二经的合穴分别为:手太阴肺经-尺泽,手阳明大肠经-曲池,足阳明胃经-足三里,足太阴脾经-阴陵泉,手少阴心经-少海,手太阳小肠经-小海穴,足太阳膀胱经-委中,足少阴肾经-阴谷,手厥阴心包经-曲泽,手少阳三焦经-天井,足少阳胆经-阳陵泉,足厥阴肝经-曲泉。

王老师讲五腧穴也到了合穴,让我们一起听听王老师对合穴的理解。

(1)五腧穴、原穴的含义[转]五腧穴指十二经脉在四肢肘、膝关节以下的井、荥、输、经、合穴,其分布次序是从四肢末端向肘、膝方向排列的。

《灵枢·九针十二原》说:“经脉十二,络脉十五,凡二十七气,以上下,所出为井,所溜为荥,所注为俞,所行为经,所入为合,二十七气所行,皆在五输也。

”这是古人用自然界的水流由小到大,由浅入深的变化,来比喻经气在经脉中运行的特点(注:手和足的尖端对应场强比较高而且非线性变化比较大的区域,但气流较小,类似高电压低电流,其经气肢端阴阳经转换及循环的动力乃基于所谓的磁镜效应——肢端都相当于反相装置,其对应波节位置,丹区也对应波节部位——故可等效为某种正负源,故阴阳经井穴都在靠近肢端的位置)。

即井为初出之意,象水的源头,比喻脉气运行起始的部位;荥为小水流之意,象水流刚形成小流而未成大流,比喻脉气运行稍大的部位;输为灌注、输送之意,象水流由浅向较深处灌注,比喻脉气运行较盛的部位;经同径,为直行道路之意,象水在河道中畅行流过一样,比喻脉气运行通畅的部位;合为汇集之意,如江河水归入大海,比喻脉气运行汇集的部位。

原为原气之意。

十二经脉在四肢腕、踝关节附近各有一个原穴,六阳经的原穴单独存在,六阴经则以五腧穴中的输穴作为原穴。

《难经·六十六难》说:“脐下肾间动气者,人之生命也,十二经之根本也,故名曰原。

三焦者,原气之别使也,主通行三气,经历于五脏六腑,原者,三焦之尊号也,故所止辄为原。

”说明了原气来源于肾间动气,其通过三焦运行于五脏六腑,是十二经的根本,原穴就是原气流聚于四肢部位的腧穴(注:在原穴位置上存在脏五和腑六的划分,是由于脏之输穴和原穴重合,且都关乎脐下动气,而就脏腑而言,五脏五腑之外,多了三焦和心包,恰好当也对应原气,这样可以推测脐下动气、原穴、三焦和心包的关系应该非常密切,如三焦为原气之别使之论,三焦色气为玄紫也是三焦特殊性的显现,心包和心位置重合正类似阴经原穴和输穴的关系。

五腧穴究竟怎么用《1》——(很强大)第一节五输穴之意义五输(输同腧)穴是十二经分布于肘膝以下五个特点输穴,简称五输穴,就是井、荥、输、经、合五个穴,因五输穴各其有特定五行属性,所以又有人将之称为五行穴,它是古人用做气血运行盛衰的比喻,因此每个穴位也就是其不同的作用。

关于五输穴的意义,《灵枢·九针十二原篇》说:“五脏五输,五五二十五输;六腑六输,六六三十六输;经脉十二,络脉十五,凡二十七气。

以上下所出为井,所溜为荥,所注为输(灵枢本输篇还有所过为原),所行为经,所入为合。

二十七气所行,皆在五输也。

”。

这是说五脏(同臓)即肝、心、脾、肺、肾,每经各有五个输穴(井、荥、输、经、合)合计二十五输穴(此外还应包括心包手厥阴经亦有五输,实际六腑应有三十输穴)。

六府(同腑)即胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦,每经各有六个输穴(即井、荥、输、原、经、合),合计三十六穴(六脏没有原穴,以输代原,但因原穴与输穴在五行中为同一属性,所以虽有人另立章说明,但仍有人将之列入五行穴述说)。

至于“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合”,它的意思是说:经气所出,如地下所出,水的源头,故称井,形容脉气浅小,其穴位位于四肢爪甲之侧;经气流过之处,如刚出的泉水微流(溜即流也),故称荥,脉气稍大,其穴位于指(趾)、掌(跖);经气所灌注之处(输有输注之意),如水流由浅入深,故称输,脉气较盛,其穴多位于腕踝关节附近;经气所行部位(经有流行经过之意),像水在通畅的河道中流过,故称经,脉气流注,其穴多位于腕踝附近;经气最后汇集,如百川的汇合入海(合有汇合注入之意),故称合,脉气深大,其穴位于肘膝关节附近。

但不超过肘膝关节。

总而言之,其穴位“手不过肘,足不过膝”,取穴方便安全,而且实用有效。

第二节五输穴属性与原理五输穴的五行属性,阴经与阳经的配合次序是不同的,其和临床应用的关系最大,必须熟记,难经六十六难说:“阴井木,阳井金,阴荧火,阳荥水,阴输土,阳输木,阴经金,阳经火,阴合水,阳合土”。

五腧穴治疗法这里开始介绍五俞穴的治疗法。

五俞穴,井荣俞经合,在这里提到“井主心下满”、“荣主身热”、“俞主体重节痛”、“经主喘咳寒热”、“合主逆气而泻”,五俞穴的治疗是每一条经,不管是阴经、阳经,都有井荣俞经合。

井荣俞经合本身的穴性,就是这五个。

举例,有的人是心下满。

而心下正好在乳房这边,如果乳房痛,硬块正好在胸口这边,心下满,有胀满的症状,你可以下井。

过去,我们在临床上,井跟荣大部分是冬天下针。

因为在末梢嘛!天气冷最容易受伤的地方就是在脚趾头边或手指头旁边。

春夏秋大部分是在俞、经、合上面下针,冬天在井荣穴上下针。

这是一般我们的取穴。

但是取穴主要看症,比如说,现在有一个人来了,发高烧,头好昏,这是太阳症,我们就下太阳经的荣穴通谷,因为荣主身热。

所以说,所谓的五俞穴也要看当经的病变,而不是任何的身热都可下。

我们有十二个经,有十二个荣穴,你不能十二个荣穴都下,你要看是在哪个位置上来下针。

比如说,这个女人乳癌,有乳房硬块、乳头溃烂流脓、身热。

我们不管身热是发炎、溃烂,还是高烧的热,都没有关系,一样取胃经的荣穴内庭穴,就这个意思。

所以,这五个穴道本身的穴性你要知道。

比如说有人关节疼痛,我是感冒了关节疼痛,在后项的地方,后项是膀胱经络到,最大的就是膀胱经,再来胆经也有络过。

这个时候,我们就下膀胱经的俞穴跟胆经的俞穴,专门治疗体重节痛。

还有一种,比如说关节痛,关节肿起来,这肿正好在关节上,很多风湿性关节痛正好在指头关节这边,整个指头肿起来,很痛,或是痛风。

那你怎么下?一看是肺经,你下肺经的俞穴。

针下去以后,无所谓补泻。

因为它的穴性就是这样子。

针下去平补平泻,平补平泻就是撚针嘛,撚法。

就是针下去,捻转一下,就结束了。

这是利用它的穴性来做取舍。

经主咳喘寒热,那咳嗽,喘咳寒热、气喘就用经穴。

合主逆气而泻,逆气而泻就是有人嗝逆、上吐下泻、打嗝不断、放屁都可以用合穴。

五腧穴的功能主治1. 风池•功能:通宣头部,开窍醒神•主治:头痛、眩晕、失眠,突发性感冒、鼻塞、嗓子哑2. 天柱穴•功能:消除痰湿,开窍醒神•主治:头痛、咽喉肿痛、喉咙炎,声音嘶哑、慢性咳嗽、气喘3. 颈根穴•功能:灸治风痹,肩颈疼痛•主治:肩颈疼痛、肩周炎、颈椎病,头痛、眩晕、鼻塞、嗓子哑4. 膻中穴•功能:舒肺降气,开窍醒神•主治:咳嗽、痰多、气喘,胸闷、心悸、失眠,胸腹胀满、腹痛、嗳气5. 心俞穴•功能:行心活血,舒缓心绞痛•主治:心绞痛、心悸、胸闷,失眠、健忘、咬牙,心胸郁滞、胸痛、心悸6. 肩井穴•功能:舒肝理气,消除寒湿•主治:肩背酸痛、风湿痹痛,头痛、眩晕、失眠,胸腹胀满、腹痛、嗳气7. 劳宫穴•功能:补肝益脾,舒筋活络•主治:舒肩颈、眩晕、失眠,健忘、腹胀、腰酸背痛,月经不调、经痛、遗精8. 大椎穴•功能:通阳明头面,舒颈肩•主治:偏头痛、眩晕,失眠、口眼歪斜、齿痛,颈肩疼痛、颈椎病•功能:舒肝行气,消除湿热•主治:肝郁气滞、胸胁胀痛,偏头痛、眩晕,胸膈胀满、腹胀、嗳气10. 肩外俞穴•功能:舒肝理气,活血止痛•主治:肩颈痛、偏头痛,目痛、目赤肿痛,胸胁胀满、腹腸痛、胃酸倒流11. 厉兑穴•功能:行气理血、平肝潜阳•主治:心胸郁滞、烦燥、眩晕,心悸、心痛、失眠,肝病、头痛、偏头痛12. 神门穴•功能:舒心血,安神定惊•主治:心绞痛、胸闷、心悸,失眠、健忘、咬牙,昏厥、眩晕13. 后顶穴•功能:通阳明头面,舒头颅•主治:头痛、偏头痛、眩晕,失眠、口眼歪斜,颅痛、颈椎病、脑神经衰弱14. 百会穴•功能:开窍明目,舒筋活络•主治:头痛、失眠、目眩,腰酸背痛、遗尿,目赤肿痛、眼干涩15. 头临泣穴•功能:舒肝益肾,明目安神•主治:肝郁气滞、内分泌紊乱,失眠、健忘,近视、远视、眼干涩16. 耳门穴•功能:通阳明头面,明目醒脑•主治:头痛、失眠、偏头痛,目眩、耳鸣、耳聋,鼻塞、嗅觉减退17. 头维穴•功能:通阳明头面,头面祛风湿•主治:头痛、眩晕、失眠,目赤肿痛、颧骨痛,鼻窦炎、鼻痛•功能:舒肝平痛,舒筋活络•主治:头痛、偏头痛、五雷轰顶,眉棱骨痛、面痛,胃痛、胃酸倒流、呕吐19. 心包俞穴•功能:调节心脏,舒心肺•主治:心悸、胸闷、心绞痛,失眠、健忘、咬牙,胸胁胀满、气喘、嗳气20. 脾俞穴•功能:调节脾胃,活血化瘀•主治:胃痛、消化不良,食欲不振、腹胀,面色暗黄、心悸、疲乏以上是关于五腧穴的功能主治的介绍。

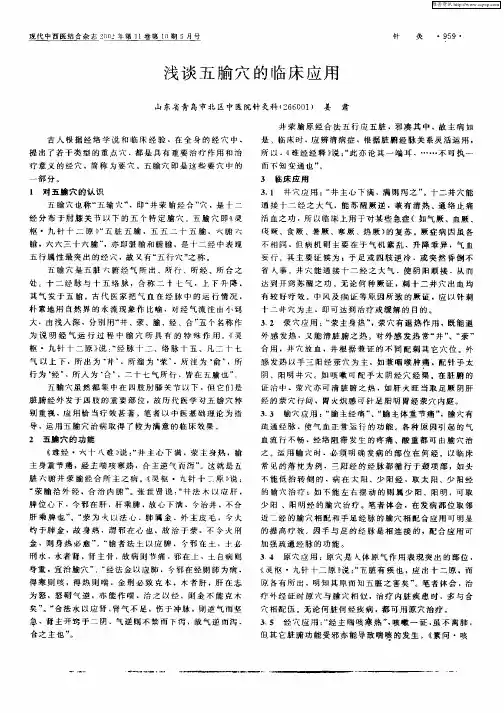

浅谈五腧穴(一)

作者:申永寿讲师

申永寿医师益源健康

中医执业医师主治中医师国家高级按摩师

长春中医药大学针灸推拿学专业(硕士研究生)

担任职务延边中医院门诊主治中医师

益源健康培训机构培训讲师

医师履历吉林省中医院针灸科通化市中医院专家门诊长春中医药大学附属医院针灸科延吉市现通医院骨伤科浙江省中西医结合医院针灸康复科病房龙井市医院康复科

房大海老师深入研究内经—灵枢,结合易经深入体会的“、【太极脉针】系统是一种疗效惊人且省时省力的神奇针法,其基础的基础便是五腧穴。

五腧穴各有其所属经络,每穴都有其自己的穴性。

用针之法,含在其中,必须重视,否则不得其法。

下面我们学习一下有关五腧穴的内容。

五输穴,也称五腧穴,顾名思义则是五个输穴,是十二经脉各经分布于肘膝关节以下的五个重要腧穴,即井、荥、输、经、合。

简称“五腧”。

《灵枢九针十二原》指出:“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合。

”

上面这段话是五腧穴的从一个经气的角度上的深入概括,学习针灸之人必须懂得,针灸高手更应该随手启用。

这句话是对五腧穴经气流注特点的概括。

简单来说用水的源流来比喻各经脉运行从小到大,水就分泉眼、小溪、小川、河流、最后融入大海,由浅入深,自远而近的特点。

“井”穴多位于手足之端,喻作水的源头,是经气所出的部位,即“所出为井”。

“荥”穴多位于掌指或跖趾关节之前,喻作水流尚微,萦迂未成大流,是经气流行的部位,即“所溜为荥”。

“输”穴多位于掌指或跖趾关节之后,喻作水流由小而大,由浅注深,是经气渐盛,由此注彼的部位,即“所注为输”。

“经”穴多位于腕踝关节以上,喻作水流变大,畅通无阻,是经气正盛运行经过的部位,即“所行为经”。

“合”穴位于肘膝关节附近,喻作江河水流汇入湖海,是经气由此深入,进而会合于脏腑的部位,即“所入为合”。

寥寥几句就把身上最重要的五腧穴特性解释的活灵活现,在下非常佩服古人的智慧。

其临床应用,《难经·六十八难》曰:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”这个留在下期给大家讲解。

————延边益源健康培训机构。