文言虚词“以”的意义和用法讲述

- 格式:ppt

- 大小:1.14 MB

- 文档页数:22

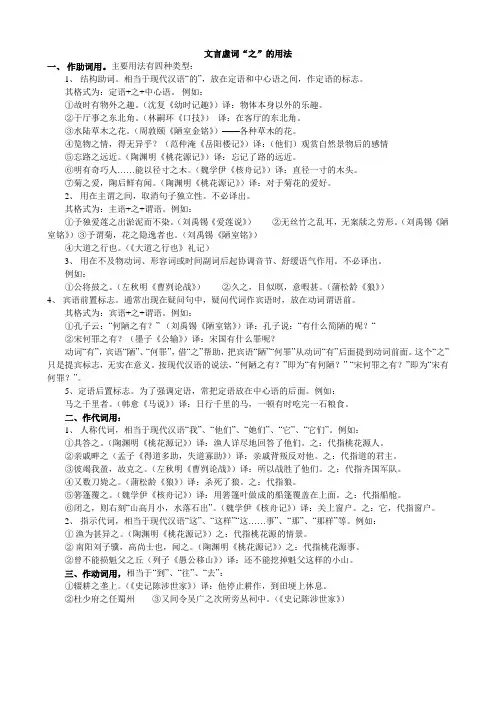

一、作助词用。

主要用法有四种类型:1、结构助词。

相当于现代汉语“的”,放在定语和中心语之间,作定语的标志。

其格式为:定语+之+中心语。

例如:①故时有物外之趣。

(沈复《幼时记趣》)译:物体本身以外的乐趣。

②于厅事之东北角。

(林嗣环《口技》)译:在客厅的东北角。

③水陆草木之花。

(周敦颐《陋室金铭》)——各种草木的花。

④览物之情,得无异乎?(范仲淹《岳阳楼记》)译:(他们)观赏自然景物后的感情⑤忘路之远近。

(陱渊明《桃花源记》)译:忘记了路的远近。

⑥明有奇巧人……能以径寸之木。

(魏学伊《核舟记》)译:直径一寸的木头。

⑦菊之爱,陱后鲜有闻。

(陱渊明《桃花源记》)译:对于菊花的爱好。

2、用在主谓之间,取消句子独立性。

不必译出。

其格式为:主语+之+谓语。

例如:①予独爱莲之出淤泥而不染。

(刘禹锡《爱莲说》)②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(刘禹锡《陋室铭》)③予谓菊,花之隐逸者也。

(刘禹锡《陋室铭》)④大道之行也。

(《大道之行也》礼记)3、用在不及物动词、形容词或时间副词后起协调音节、舒缓语气作用。

不必译出。

例如:①公将鼓之。

(左秋明《曹刿论战》)②久之,目似暝,意暇甚。

(蒲松龄《狼》)4、宾语前置标志。

通常出现在疑问句中,疑问代词作宾语时,放在动词谓语前。

其格式为:宾语+之+谓语。

例如:①孔子云:“何陋之有?”(刘禹锡《陋室铭》)译:孔子说:“有什么简陋的呢?“②宋何罪之有?(墨子《公输》)译:宋国有什么罪呢?动词“有”,宾语“陋”、“何罪”,借“之”帮助,把宾语“陋”“何罪”从动词“有”后面提到动词前面。

这个“之”只是提宾标志,无实在意义。

按现代汉语的说法,“何陋之有?”即为“有何陋?”“宋何罪之有?”即为“宋有何罪?”。

5、定语后置标志。

为了强调定语,常把定语放在中心语的后面。

例如:马之千里者。

(韩愈《马说》)译:日行千里的马,一顿有时吃完一石粮食。

二、作代词用:1、人称代词,相当于现代汉语“我”、“他们”、“她们”、“它”、“它们”。

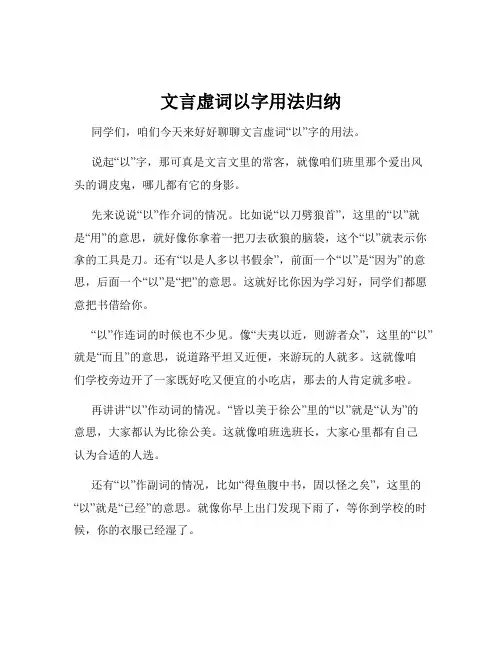

文言虚词以字用法归纳同学们,咱们今天来好好聊聊文言虚词“以”字的用法。

说起“以”字,那可真是文言文里的常客,就像咱们班里那个爱出风头的调皮鬼,哪儿都有它的身影。

先来说说“以”作介词的情况。

比如说“以刀劈狼首”,这里的“以”就是“用”的意思,就好像你拿着一把刀去砍狼的脑袋,这个“以”就表示你拿的工具是刀。

还有“以是人多以书假余”,前面一个“以”是“因为”的意思,后面一个“以”是“把”的意思。

这就好比你因为学习好,同学们都愿意把书借给你。

“以”作连词的时候也不少见。

像“夫夷以近,则游者众”,这里的“以”就是“而且”的意思,说道路平坦又近便,来游玩的人就多。

这就像咱们学校旁边开了一家既好吃又便宜的小吃店,那去的人肯定就多啦。

再讲讲“以”作动词的情况。

“皆以美于徐公”里的“以”就是“认为”的意思,大家都认为比徐公美。

这就像咱班选班长,大家心里都有自己认为合适的人选。

还有“以”作副词的情况,比如“得鱼腹中书,固以怪之矣”,这里的“以”就是“已经”的意思。

就像你早上出门发现下雨了,等你到学校的时候,你的衣服已经湿了。

我记得有一次,我去参加一个古文朗诵会。

有个小朋友朗诵了一篇文言文,里面好几个“以”字,他读得磕磕绊绊,完全没搞清楚“以”的用法。

我当时就在想,这孩子要是能把“以”字的用法弄明白,这朗诵肯定精彩多啦。

咱们学习“以”字的用法,就像是在古文中探险,每搞清楚一个用法,就像找到了一个宝藏。

大家可别小看这一个小小的“以”字,它能让咱们更好地理解古人的智慧和想法。

所以呀,同学们要多做练习,多去古文中找找“以”字,把它的用法牢牢掌握住,这样咱们就能在文言文的世界里畅游无阻啦!。

文言虚词“之、其、而、以、于”的用法在初中阶段最常用、最重要的文言虚词有“之、其、而、以、于”。

为便于同学们复习,现结合具体实例对其用法作简要分析。

希望同学们课后去识记它们的用法,考场上必将如鱼得水。

一、“之”的用法:1、代词①代词,代人,译为:他(她),他(她)们。

例:愿陛下亲之信之。

杀之以应陈涉。

二世杀之。

楚人怜之。

陈胜佐之。

长跪而谢之曰。

将军岂愿见之乎?将军宜枉驾顾之。

②代词,代事,译为:这件事,它。

例:肉食者谋之。

然足下卜之鬼乎?时人莫之许也。

③代词,代物,译为:它,它们。

例:太医以王命聚之。

④指示代词,译为:这。

例:有良田、美池、桑竹之属。

2、助词①助词,用于定语和中心语之间,译为:的。

例:燕雀安知鸿鹄之志哉。

禽兽之变诈。

箕畚运于渤海之尾。

复立楚国之社稷。

五十里之地。

皆布衣之士也。

用武之国。

天府之土。

此诚危急存亡之秋也。

②助词,用于主谓结构之间,无实在意义,不译。

例:虽我之死,有子存焉。

孤之有孔明,犹鱼之有水也。

天子之怒。

聂政之刺韩傀也。

③助词,作宾语倒装标志,无实在意义,不译。

例:何陋之有。

宋何罪之有?小大之狱。

④助词,用于凑足音节,无实意,不译。

例:公将鼓之。

怅恨久之。

久之,目似瞑。

顷之,一狼径去。

3、动词,作谓语,译为:去,往。

例:吾欲之南海。

送孟浩然之广陵。

辍耕之垄上。

又间令吴广之次所旁丛祠中。

注:此处作实词记忆顺口溜:“之”字可代人事物,通常都是三人称,定名之间可译“的”;用作动词“去、往、到”,用作助词可不译。

二、“以”的用法:1、介词,与后面的词或短语一起构成介宾短语,充当状语或补语,其意义较多。

①译为:把。

例:医之好治不病以为功。

故临崩寄臣以大事也。

以虫草为林。

以君为长者。

今诚以吾众诈……以头抢地耳。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效。

②译为:用,拿。

例:以刀劈狼首。

以五十里之地易安陵。

屠惧,投以骨。

以大易小。

今吾用十倍之地。

咨臣以当世之事。

祭以尉首。

③译为:凭,靠。

例:何以战。

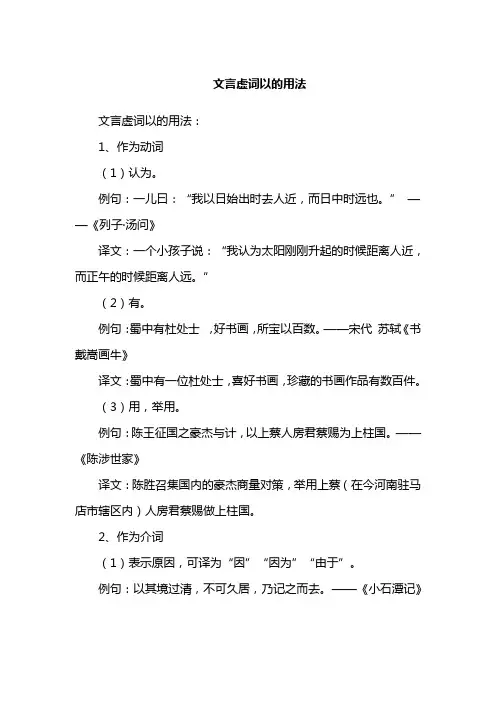

文言虚词以的用法文言虚词以的用法:1、作为动词(1)认为。

例句:一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。

”——《列子·汤问》译文:一个小孩子说:“我认为太阳刚刚升起的时候距离人近,而正午的时候距离人远。

”(2)有。

例句:蜀中有杜处士,好书画,所宝以百数。

——宋代苏轼《书戴嵩画牛》译文:蜀中有一位杜处士,喜好书画,珍藏的书画作品有数百件。

(3)用,举用。

例句:陈王征国之豪杰与计,以上蔡人房君蔡赐为上柱国。

——《陈涉世家》译文:陈胜召集国内的豪杰商量对策,举用上蔡(在今河南驻马店市辖区内)人房君蔡赐做上柱国。

2、作为介词(1)表示原因,可译为“因”“因为”“由于”。

例句:以其境过清,不可久居,乃记之而去。

——《小石潭记》译文:因为这里的环境太凄清,不可长久停留,于是记下了这里的情景就离开了。

(2)介绍动作行为赖以实现的工具、手段、材料。

可译为“用”“拿”。

例句:或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”——先秦韩非子《自相矛盾》译文:有人问他:“如果用您的矛刺您的盾,结果会怎么样呢?”(3)表示动作行为的方式、依凭,可译为“依”“按”“凭”“顺”“按照”。

例句:翁曰:“以我酌油知之。

”——《卖油翁》译文:老翁说:“凭我倒油的经验就可以懂得这个道理。

”(4)表示时间和处所,可译为"在""从"。

例句:自康乐以来,未复有能与其奇者。

——《答谢中书书》译文:自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。

(5)介绍对象,可译为“把"。

例句:以是人多以书假余,余因得遍观群书。

——《送东阳马生序》译文:因此有很多人都愿意把书借给我,于是我能够遍观群书。

3、作为连词(1)连接词与词,表示并列关系,可译为“和”。

例句:挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

——《赤壁赋》译文:想要携同仙人携手遨游各地,与明月相拥而永存世间。

(2)连接分句,表示顺承关系,可译为“就”。

高中文言虚词以的用法文言文,也就是用文言写成的文章,即上古的文言作品以及历代模仿它的作品。

高中文言文虚词以的用法有哪些呢?下面是店铺整理的高中文言文虚词以的用法,欢迎阅读高中文言虚词以作为助词的用法作语气助词,起调整音节作用。

逆以煎我怀。

(《孔雀东南飞》)高中文言虚词以作为名词的用法可译为“缘由”“原因”。

古人秉烛游,良有以也!(李白《春夜宴桃李园序》)高中文言虚词以作为动词的用法1.以为,认为。

老臣以媪为长安君计短也。

(《触龙说赵太后》)2.用,任用。

忠不必用兮,贤不必以。

(《涉江》)高中文言虚词以作为通假字的用法通“已”,止。

无以,则王乎?(《齐桓晋文之事》)高中文言虚词以作为介词的用法1.表示工具,可译为“拿”“用”“凭着”。

愿以十五城请易璧。

(《廉颇蔺相如列传》)2.表示凭借,可译为“凭”“靠”。

以勇气闻于诸侯。

(《廉颇蔺相如列传》)3.表示所处置的对象,可译为“把”。

操当以肃还付乡党。

(《赤壁之战》)4.表示原因,可译为“因为”“由于”。

赵王岂以一璧之故欺秦邪?(《廉颇蔺相如列传》)5.表示依据,可译为“按照”“依照”“根据”。

今以实校之。

(《赤壁之战》)高中文言虚词以作为连词的用法1.表示并列或递进关系,可译为“而”“又”“而且”“并且”等。

夫夷以近,则游者众。

(《游褒禅山记》)2.表示承接关系,可不译。

余与四人拥火以入。

(《游褒禅山记》)3.表示目的关系,可译为“来”“用来”“以致”等。

则请立太子为王,以绝秦望。

(《廉颇蔺相如列传》)4.表示因果关系,常用在表原因的分句前,可译为“因为”。

不赂者以赂者丧。

(《六国论》)5.表示修饰关系,连接状语和中心语,可译为“而”,或省去。

木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

(《归去来辞》)连接上、下、东、西、往、来等字,表示时间、方位、数量等界限。

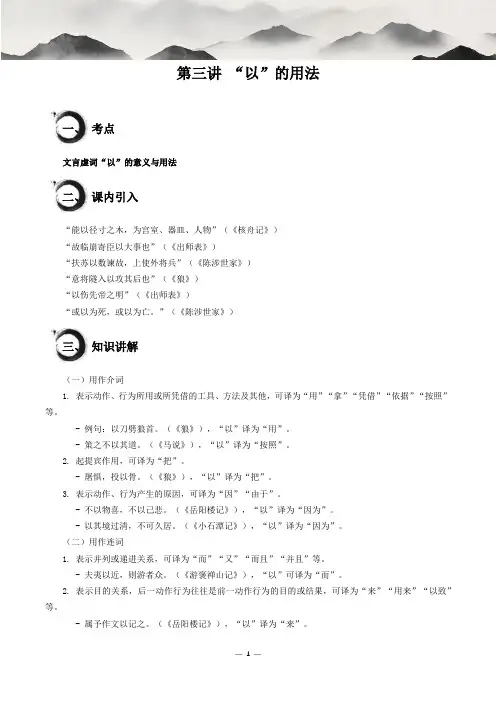

第三讲“以”的用法一、考点文言虚词“以”的意义与用法二、课内引入“能以径寸之木,为宫室、器皿、人物”(《核舟记》)“故临崩寄臣以大事也”(《出师表》)“扶苏以数谏故,上使外将兵”(《陈涉世家》)“意将隧入以攻其后也”(《狼》)“以伤先帝之明”(《出师表》)“或以为死,或以为亡。

”(《陈涉世家》)三、知识讲解(一)用作介词1. 表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可译为“用”“拿”“凭借”“依据”“按照”等。

- 例句:以刀劈狼首。

(《狼》),“以”译为“用”。

- 策之不以其道。

(《马说》),“以”译为“按照”。

2. 起提宾作用,可译为“把”。

- 屠惧,投以骨。

(《狼》),“以”译为“把”。

3. 表示动作、行为产生的原因,可译为“因”“由于”。

- 不以物喜,不以己悲。

(《岳阳楼记》),“以”译为“因为”。

- 以其境过清,不可久居。

(《小石潭记》),“以”译为“因为”。

(二)用作连词1. 表示并列或递进关系,可译为“而”“又”“而且”“并且”等。

- 夫夷以近,则游者众。

(《游褒禅山记》),“以”可译为“而”。

2. 表示目的关系,后一动作行为往往是前一动作行为的目的或结果,可译为“来”“用来”“以致”等。

- 属予作文以记之。

(《岳阳楼记》),“以”译为“来”。

- 诚宜开张圣听,以光先帝遗德。

(《出师表》),“以”译为“来”。

3. 表示因果关系,常用在表原因的分句前,可译为“因为”。

- 以是人多以书假余。

(《送东阳马生序》),第一个“以”译为“因为”。

(三)用作动词1. 以为,认为。

- 皆以美于徐公。

(《邹忌讽齐王纳谏》),“以”译为“认为”。

(四)通假字1. 通“已”,已经。

- 固以怪之矣。

(《陈涉世家》),“以”通“已”,译为“已经”。

四、例题解析1.下列句中“以”的意义和用法与其他三项不同的是()A. 属予作文以记之B. 以是人多以书假余C. 不以物喜,不以己悲D. 策之不以其道2.与“以君之力,曾不能损魁父之丘”中“以”的意义和用法相同的一项是()A. 域民不以封疆之界B. 扶苏以数谏故C. 以中有足乐者D. 全石以为底3.下列各组句子中,“以”的意义和用法相同的一组是()A. 何以战 / 可以为师矣B. 先帝不以臣卑鄙 / 俯身倾耳以请C. 则何以哉 / 以刀劈狼首D. 以其境过清 / 以塞忠谏之路【答案】1.B(A、C、D 中的“以”都是“因为”的意思,B 项第一个“以”是“因为”,第二个“以”是“把”)2.A(例句和 A 项中的“以”都是“凭借”的意思;B 项“以”是“因为”;C 项“以”是“因为”;D 项“以”是“把”)3.A(A 项“以”都是“凭借”的意思;B 项“以”分别是“因为”“来”;C 项“以”分别是“用”“凭借”;D 项“以”分别是“因为”“以致”)五、自主练习(一)绩,字无功,绛州龙门人……贞观初,以疾罢归。

高考复习——文言虚词:其、以、之、为字的用法“其”“以”“之”“为”是文言文阅读中的四个重点虚词,用法整理如下:一、其1、代词(1)第三人称代词,作定语,相当于“他(们)的”“她(们)的”“它(们)的”。

例1.郯子之徒,其贤不及孔子。

(《师说》)例2.秦贪,负其强。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)第三人称代词,作主语,相当于“他”“她”“它”。

例3.秦王恐其破璧,乃辞谢。

(《廉颇蔺相如列传》)例4.其闻道也固先乎吾。

(《师说》)(3)第一人称代词,相当于“我”“自己”“我的”。

例5.余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(《游褒禅山记》)例6.寡人不知其力之不足也。

(《勾践灭吴》)(4)指示代词,表近指,相当于“这”“这个”。

例7.有蒋氏者,专其利三世矣。

(《捕蛇者说》)(5)指示代词,表远指,相当于“那”“那个”。

例8.则或咎其欲出者。

(《游褒禅山记》)(6)指示代词,相当于“其中”“其中的”,后多为数词。

例9.于乱石间择其一二扣之。

(《石钟山记》)2、副词。

(1)表测度,相当于“恐怕”“或许”“大概”。

例10.其皆出于此乎?(《师说》)(2)表反诘,相当于“难道”“怎么”。

例11.其孰能讥之乎?(《游褒禅山记》)(3)表婉商、祈使,相当于“还是”“可要”。

例12.尔其无忘乃父之志。

(《伶官传序》)例13.吾其还也。

(《烛之武退秦师》)3、连词。

(1)表选择,用在句首,相当于“是……还是……”。

例14.其梦邪?其传之非其真邪?(《祭十二郎文》)(2)表假设,用在句首,相当于“如果”。

例15.其若是,孰能御之?(《齐桓晋文之事》)4、助词,补充音节。

例16.既其出。

(《游褒禅山记》例17.实迷途其未远,觉今是而昨非。

(《归去来兮辞》)二.以1、介词(1)表动作行为的处置,相当于“把”。

例1.秦亦不以城予赵。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)表动作行为所凭借的工具,相当于“按照”“凭借”“凭什么身份”。

例2.士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下。

文言虚词“以”和“与”的用法以一、 '以'用作介词1.表示工具。

译为:拿,用,凭着。

愿以十五城请易璧。

(《廉颇蔺相如列传》)士大夫终不肯以小舟夜泊绝璧之下。

(《石钟山记》)2.表示凭借。

译为:凭,靠。

以勇气闻于诸侯。

(《廉颇蔺相如列传》) 久之,能以足音辨人。

(《项脊轩志》)皆好辞而以赋见称。

(《屈原列传》)3.表示所处置的对象。

译为:把。

操当以肃还付乡党。

(《赤壁之战》)4.表示时间、处所。

译为:于,在,从。

以八月十三斩于市。

以崇祯十七年夏,自京师徒步入华山为黄冠。

果予以未时还家,而汝以辰时气绝。

5.表示原因。

译为:因为,由于。

赵王岂以一璧之故欺秦邪?(《廉颇蔺相如列传》)卒以吾郡这发愤一击,不敢复有株治。

(《五人墓碑记》)怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪。

(《屈原列传》)6.表示依据。

译为:按照,依照,根据。

今以实校之。

(《赤壁之战》)余船以次俱进。

(《赤壁之战》)说明:“以”字的宾语有时可以前置,有时可以省略。

以一当十(成语) 夜以继日(成语) 秋以为期(《诗经·氓》)7、“以”后接名词或代词构成介宾短语,常译作“把、用、在、凭借、因为、按照等”例:虽董之以严刑。

(表手段、工具,用)8、“以”后接名词性短语构成介宾短语例:农人告余以春及。

(“春及”意即春天到来后的农事,是主谓式名词性短语)长八尺,多辩,常以谈笑讽谏。

(“谈笑”,动词活用作名词,属名词性短语,谈笑的方式)9、与疑问词“何、奚等”连用,构成倒装式介宾短语例:不然,籍何以至此?(“何以”即“以何”,表依据,凭什么)奚以知其然也?(“奚以”即“以奚”,表依据,凭什么)10、“以”后省略“之”字,“以”常译作“把”;“之”作代词,共同构成介宾短语例:引(之)以(之)为流觞曲水。

(“之”代上文的“清流激湍”)二、 '以'用作动词1、“以”后接主谓式短语,常译作“认为”例:成以其小,劣之。

文言虚词以用法的解释文言翻译(1)<动词>用;使用。

《涉江》里:“忠不必用兮,贤不必~。

”(2)<动词>做。

《子路、曾晳、冉有、公西华侍坐》:“如或知尔,则何~哉?”(3)<动词>认为。

《邹忌讽齐王纳谏》:“皆~美于徐公。

”(4)<介>表示动作行为所用或所凭借的工具、方法,可视情况译为“拿”、“用”、“凭”、“把”等。

《廉颇蔺相如列传》:“愿~十五城请易璧。

”(5)<介>起提宾作用,可译为“把”。

《廉颇蔺相如列传》:“秦亦不~城予赵,赵亦终不予秦璧。

”(6)<介>表示动作行为产生的原因,可译为“因为”、“由于”等。

《捕蛇者说》:“而吾~捕蛇独存。

”《廉颇蔺相如列传》:“且~强秦之故逆强秦之欢,不可。

”(7)<介>表示动作行为发生的时间、地点,可译为“在”、“从”。

《苏武传》:“武~始元六年春至京师。

”(8)<介>表示动作、行为的对象,用法同“与”,可译为“和”、“跟”;有时可译为“率领、带领”。

《战国策—周策》:“天下有变,王割汉中~楚和。

”《信陵君窃符救赵》:“(公子)欲~客往赴秦军,与赵俱死。

”(9)<连>表示并列或递进关系,可译为“而”、“又”、“并且”等,也可省去。

《游褒禅山记》:“夫夷~近,则游者众;险~远,则至者少。

”(10)<连>表示承接关系,“以”前的动作行为,往往是后一动作行为的`手段和方式,可译为“而”,也可省去。

《游褒禅山记》:“予与四人拥火~入。

”(11)<连>表示因果关系,常用在表原因的分句前,可译为“因为”、“由于”。

《廉颇蔺相如列传》:“吾所以为此者,~先国家之急而后私仇也。

”(12)<连>表修饰和被修饰关系。

《归去来辞》:“木欣欣~向荣,泉涓涓而始流。

”(13)<连>表目的关系,可译为“而”“来”“用来”等。

《师说》:“作《师说》~贻之。

理解常见文言虚词在文中的意义和用法(若、所、为、焉、也、以)七、若ruò(一)连词(1)表另提一事。

至,至于。

若民,则无恒产,因无恒心。

(《齐桓晋文之事》)至于一般老百姓,如果没有固定的产业收入,也就没有固定的道德观念。

(2)表假设,相当于“如果”“假设”①今若遣此妇,终老不复取。

译文:今天如果休了她我就以后终身不再娶了②若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

(《烛之武退秦师》)如果灭掉郑国对您有好处,怎么敢拿(灭郑)这件事情来麻烦您。

③若不能,何不按兵束甲,北面而事之!(《赤壁之战》)译文:如果不能,为什么不放下武器、捆起铠甲,向他面北朝拜称臣呢!④若据而有之,此帝王之资也。

(《赤壁之战》)译文:如果能占为已有,这是开创帝王之业的凭借。

(3)表选择,相当于"或"、"或者"。

以万人若一郡降者,封万户(《汉书高帝纪》带领一万人或者一个郡投降的,封为万户侯)(4)和,与愿取吴王若将军头,以报父仇(《史记魏其武安侯列传》)希望斩取吴王和吴国将军的头,以替父亲报仇。

(二)代词1. 第二人称。

相当于"你""你们";作定语时则译为"你的"、你们的。

①若入前为寿,寿毕,请以剑舞。

译文:你进去上前去祝寿,祝贺完毕之后,请求舞剑②久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也。

译文:好久没有见到你的身影了,为什么整天默默地呆在这里,真像个女孩子呀③不者,若属皆且为所虏!(《鸿门宴》若属:你们这些)译文:不然的话,你们都将被他所俘虏!④更若役,复若赋,则何如?(《捕蛇者说》你的)译文:更换你的差事,恢复你的赋税,那怎么样呢?2.表近指,相当于"这""这样""如此"。

①以若所为,求若所欲,犹缘木求鱼也。

译文:以这样的做法,去谋求这样的理想,就象爬到树上去抓鱼一样。

②王曰:“舍之!吾不忍其觳觫hú sù,若无罪而就死地。

“以”表目的和结果的用法辨析“以”这个文言虚词是个高频使用的词,仅2009年全国高考,9套试卷考虚词,就有6套考了“以”这个虚词,居考频之首,次之的是“而”。

在6套试卷中,“以”作为连词,表目的的用法,就考了3次。

有时,表目的、表结果不好区分,我们不妨用下面的方法辨析。

(1)用问答法辨析“以”后面的动作、行为往往是前一动作、行为的目的或结果,表目的时,可译为“而”“来”;表结果时,可译为“以致”。

这说明“以”表目的、表结果时,前后连接的都是动作、行为,只是表示的意义有一定的区别,那么我们就可以试着用提问的方式加以辨别。

先看两个句子:(1)余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

(《师说》)(2)为秦人积威之所劫哉,日削月割,以趋于亡。

(《六国论》)句(1),可以针对“以”前面的动作、行为提问,“‘作《师说》’干什么?”,看“以”后面的动作、行为,能不能回答所提出的问题,如果能回答出前面所提出的问题,那这个“以”就是表目的关系。

这样,用“以”后面部分的内容回答,答话可以是这样的“来赠给他”,这样前面的“问”与后面的“答”正好相合,并且将“以”译为“来”,可以断定,这个“以”是表目的关系。

句(2),如果用上述问答法,“问”与“答”不相合,可以断定,句(2)的“以”不是表目的关系。

可以用另一种问答方式来确定它的用法:可以针对“以”前面的动作、行为提问,“‘日削月割’的结果怎么样?”,用“以”后面的内容来回答,“结果‘趋于灭亡’”,这样前面的“问”与后面的“答”正好相合,可以判断这个“以”是表结果。

(2)用代入法辨析因为“以”表目的时,可译为“而”“来”,表结果时,可译为“以致”,所以我们就可以将“来”或“以致”代入原文翻译,如果翻译通顺,文意合理,那么就可以确定其用法。

如上面的例子,句(1)可以用代入法翻译为“写(这篇)《师说》来赠给他”,翻译后文句通顺,句意合理,可以断定,其“以”,表目的。

句(2)可以用代入法翻译为“天天割地,月月割地,以致于走向灭亡”,翻译后文句通顺,句意合理,可以断定,其“以”,表结果。