五年级语文黄河象1

- 格式:pdf

- 大小:1.44 MB

- 文档页数:8

《黄河象》说课教案一、教材分析1.1 教材信息•课文名称:《黄河象》•课文作者:马陆•课文出处:小学语文五年级上册(人教版)•课文类型:散文•预计教学时间:2课时1.2 教材内容本文主要讲述了黄河的形成、路线以及黄河流域的发展情况。

全文共分为四个部分,具体内容如下:•第一部分:从何处流出上游描述了黄河的起源,提到了部分流经的省份。

•第二部分:画个句号讲述了黄河经历的历史和如今的路线。

•第三部分:黄河流域经济状况列举了黄河流域的主要经济产业,以及对当地发展的推动作用。

•第四部分:黄河之咽介绍了黄河的险峻之处,以及人们在黄河流域生活的艰辛。

1.3 教学背景本文是小学语文五年级第一单元的散文。

该单元的主要任务是使学生对自然有一定的认知,了解大自然给人类带来的巨大贡献,树立保护大自然的意识。

本文与单元主题密切相关,可以帮助学生对黄河有更深刻的认识。

二、教学目标2.1 教学内容•掌握课文的大意和基本知识;•学习黄河的起源、路线和流域的发展;•提高学生对自然的认识和保护意识;•培养学生的阅读品味和文学素养。

2.2 教学重点•掌握黄河的基本知识和流域的经济状况;•培养学生的阅读理解能力。

2.3 教学难点•学生对黄河本身的认知相对欠缺;•学生的阅读理解能力需要提高。

三、教学过程3.1 导入活动出示一张描绘黄河风光的图片,让学生简单描述一下图片中表现的地理景观,并介绍自己曾经去过的旅游景点。

3.2 阅读活动学生自主阅读散文《黄河象》,并利用阅读策略快速浏览文本,找出文中的关键信息,价值立意和文学特点等内容。

3.3 分组讨论将学生分为若干组,让每个组长展示自己所阅读的文章内容,提出问题并讨论相关内容。

3.4 教师指导教师结合学生自主阅读和分组讨论的情况,帮助学生解决存在的问题,引导学生深入理解文章,并对文章的主题和意义进行探究。

3.5 小结活动教师根据学生展示和班内讨论情况,对整个课堂的任务完成情况进行总结,为下一课的教学作巩固和提升。

小学五年级语文《黄河象》精选教案及反思《黄河象》文章首先介绍了大象骨架的外观形态,叙述了科学家对大象化石来历的假想,最后交代了大象化石的发掘过程。

下面就是小编给大家带来的小学五年级语文《黄河象》精选教案及反思,希望能帮助到大家!小学五年级语文《黄河象》精选教案范文一1.教学设计学科名称:黄河象教学设计2.所在班级情况,学生特点分析本班学生已具备了一定的朗读能力与语言感悟能力,同时也掌握了一定的识字方法,并且初步具备了与他人合作识字的能力,但也有个别学困生,学习能力弱,需进一步加强。

3.教学内容分析今天我们学习了一篇有关黄河象的文章。

科学家们即生动又合理的想象,给我们留下了深刻的印象。

可以说每一个古生物化石中,都蕴含着深奥的科学道理。

4.教学目标1了解科学家假想的黄河象骨骼化石的来历及假想的依据,培养学生的想象力和学习科学知识的兴趣。

2朗读课文,练习复述假想部分。

3训练学生思维想象能力。

5.教学难点分析课文第二段,积累语言,体会语言,复述课文。

6.教学课时 2课时7.教学过程师:今天我们来继续学习21课黄河象。

初读课文时同学们对课文内容就产生了浓厚的兴趣,现在谁来说说课文向我们介绍了哪几部分内容。

请同学们打开书。

三部分内容。

师:首先讲了什么?生:课文讲了在北京自然博物馆的古生物大厅陈设着一具黄河象的骨骼,它高大完整(这具骨骼有什么特征?)-高大完整打出投影:谁能看着投影再结合书上内容向大家描述一下黄河象怎样高大完整?生:说或读第一自然段。

师:古代黄河象的骨架能够这样完整地保存下来,在象化石发现是很少见的,你知道为什么能完整地保存下来吗?生:从它各部分骨头相关联的情况可以推想出它死后没有被移动过。

另外当地农民保护文物的意识很强,发现后马上报告,在上级的指挥下进行挖掘。

师:课文还讲了些什么?生:还讲了科学家假想了黄河象成为化石的情景。

师:那么科学家的假想是以什么为依据的?发掘时我们看到了怎样的情景?找出来读给大家听。

![五年级语文黄河象[人教版]](https://uimg.taocdn.com/c5250b72af1ffc4ffe47ac33.webp)

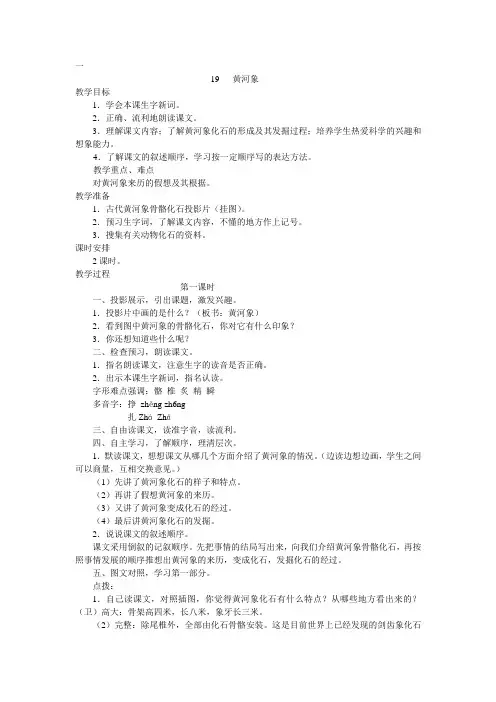

一 19 黄河象 教学目标 1.学会本课生字新词。 2.正确、流利地朗读课文。 3.理解课文内容;了解黄河象化石的形成及其发掘过程;培养学生热爱科学的兴趣和想象能力。 4.了解课文的叙述顺序,学习按一定顺序写的表达方法。 教学重点、难点 对黄河象来历的假想及其根据。 教学准备 1.古代黄河象骨骼化石投影片(挂图)。 2.预习生字词,了解课文内容,不懂的地方作上记号。 3.搜集有关动物化石的资料。 课时安排 2课时。 教学过程 第一课时 一、投影展示,引出课题,激发兴趣。 1.投影片中画的是什么?(板书:黄河象) 2.看到图中黄河象的骨骼化石,你对它有什么印象? 3.你还想知道些什么呢? 二、检查预习,朗读课文。 1.指名朗读课文,注意生字的读音是否正确。 2.出示本课生字新词,指名认读。 字形难点强调:骼 椎 炙 精 瞬 多音字:挣 zhēng zh6ng 扎Zhá Zhā 三、自由读课文,读准字音,读流利。 四、自主学习,了解顺序,理清层次。 1.默读课文,想想课文从哪几个方面介绍了黄河象的情况。(边读边想边画,学生之间可以商量,互相交换意见。) (1)先讲了黄河象化石的样子和特点。 (2)再讲了假想黄河象的来历。 (3)又讲了黄河象变成化石的经过。 (4)最后讲黄河象化石的发掘。 2.说说课文的叙述顺序。 课文采用倒叙的记叙顺序。先把事情的结局写出来,向我们介绍黄河象骨骼化石,再按照事情发展的顺序推想出黄河象的来历,变成化石,发掘化石的经过。 五、图文对照,学习第一部分。 点拨: 1.自己读课文,对照插图,你觉得黄河象化石有什么特点?从哪些地方看出来的? (卫)高大:骨架高四米,长八米,象牙长三米。 (2)完整:除尾椎外,全部由化石骨骼安装。这是目前世界上已经发现的剑齿象化石中体格最大、保存最完整的一具。(指出图上各部位。) 2.根据黄河象化石的特点,你能推想到什么? 高大的身材可以推想这是头老象。根据骨骼保存完好可以推想到这头老象死后没有被移动过。 六、通过填空练习小结。 1.科学家们()了这头黄河象的来历。 2.从它各部分骨头互相关联的情况可以()出它死后没有被移动过。 3.从它站立的姿势可以()出它失足落水那一瞬间的情景。 第二课时 一、复习旧知,引入新课。 1.听写本课的生字新词。 2.说说文中所说的黄河象是什么样的。 二、自读课文,思考讨论,理解内容。 1.指名读课文,大家想象黄河象失足落水的情景。 2.默读第四自然段,找出科学家假想的根据。“一头大象的骨架,斜斜地插在沙土里,脚踩着石头。……” 点拨: 依据这些可以假想什么? “~个老象”,假想:领头的老公象。 “斜插沙土”,假想:倒在河里,有河才有沙土淤泥,才会陷入。 “踩石头”,假想:河水流过。为什么会倒在河里?推想是“口渴了”,进而推想“天很热”;还可推想小河必是弯曲的,水流缓缓的,才会有淤泥沉积。 3.自读第二、三自然段,说说科学家从哪几步假想了黄河象的来历。讨论得出三层: (1)当时的时间、气候和地理环境。 (2)黄河象怎样来到小河边。 (3)老象失足落水的情景。 板书:气候环境来到河边失足落水 指名讲述黄河象的来历。 4.朗读第六、七自然段,说说黄河象是怎样变成化石的。 条件:泥沙掩盖、大地巨变、时间漫长。 三、复述课文。 提示: 1.按课文的叙述顺序。 2.按事情发展的先后顺序:黄河象喝水失足——变成化石——发掘化石——展出化石。 四、引导学生交流,搜集记载动物或植物化石的文字、图片资料。

《黄河象》教学设计一、教材依据《黄河象》是北师大新教材五年级上册的一篇课文,它是小学语文教材中的一篇传统课文。

文章介绍了由骨骼化石安装起来的黄河象的骨架的形态,及这具大象化石的发掘过程,并从科学家假想的角度说明了黄河象化石的来历。

文中假想的大象化石的形成故事,想象细致合理,描写生动形象,读后可以使我们思接千古,不仅增长关于化石的科学知识,而且激发起热爱科学探索的兴趣。

二、设计思想文章介绍了一具高大、完整的黄河象化石的情况,对化石的形成缘起进行了推想,并交待了发现化石的经过。

很明显,这不是一篇“文学味”很浓的课文,教学本课抓住课文中“假想”和“推想”两个关键词,采用角色转换的形式引领学生与文本展开对话。

1、教学课文是由图入手,引出课题,询问学生这头大象为什么叫黄河象?由这个问题引出课文的最后一段。

通读课文,了解课文主要内容,通过读课文让学生了解课文的主要内容。

课文讲了骨架的样子、科学家的推测和化石的挖掘。

在初读课文的基础上帮助学生理解黄河象骨架的高大。

虽然学生对“高大”这个词语的意思都知道,但只是停留在抽象概念的理解。

于是在这里设计了骨架与教师比较,通过比较了解到我们的教室还放不下一头黄河象,化抽象为具体,化枯燥为生动,使学生对词语有了具体形象的认识。

2、教学此课我并没有按照课文顺序按部就班的学习,而是根据课文调换了顺序,认识了黄河象的骨架后,接着学习黄河象化石的挖掘,然后根据骨架出土的样子学习科学家的推测。

学习科学家的推测抓住炎热、干渴、陷阱,为了让学生了解推测的合理性,我设计了问题:1、一条弯弯的小河缓缓地向东南流去。

(为什么推测是一条小河、缓缓地向东南流去?)2、远处,几棵栎树呆立不动,一群一群的羚羊和鸵鸟走来走去。

(为什么要描写栎树、羚羊、鸵鸟?)3、为什么推测是一头老年大象?通过这些问题的设计,体会作者的想象不仅合理,而且想象十分细致。

3、在训练学生整体把握课文内容的基础上,再培养学生的“自主学习”,假设自己是一位科学家,看到化石出土的样子,让学生展开想象推测,黄河象如果不是失足落水,还可能是什么样?这种角色转换使学生由“旁观者”变成了“当事人”,在不知不觉中开始自主学习,让课堂学习不再局限课文。

小学五年级语文《黄河象》精选教案三篇《黄河象》介绍了由骨骼化石安装起来的黄河象的骨架的形态,及这具大象化石的发掘过程,并从科学家假想的角度说明了黄河象化石的来历。

下面就是小编给大家带来的小学五年级语文《黄河象》精选教案三篇,希望能帮助到大家!教学目标:1、感受黄河象骨骼化石“高大完整”的特点,理解作者的写作方法及目的。

2、评价科学家的假想,渗透科学的态度及思维方式。

3、归纳科学小品文的特点,拓展《我是电》和《尘埃的自述》,使学生在读法和写法上有所提高。

教学重点:1、重点感受黄河象骨骼化石“高大完整”的特点,理解作者的写作方法及目的。

2、评价科学家的假想,渗透科学的态度及思维方式。

教学过程:一、在比较中体会黄河象的“完整”1、在比较中找到两文结构的不同(1)回顾第一课时的内容,完成表格的填写。

题目《黄河象》《奇异的琥珀》体裁科学小品科学小品提纲1、化石的样子2、假想化石的形成3、化石的发掘1、假想琥珀的形成2、琥珀的发现3、琥珀的样子预设:《黄河象》先写了骨骼化石的样子,而《奇异的琥珀》在最后一段才写了琥珀的样子。

(3)为什么《黄河象》在第一自然段就比较具体地写黄河象骨骼化石的样子?2、要想知道为什么这样写,我们就要先来看看课文是怎样写的?(1)出示自学提示1、默读第一自然段,画出描写黄河象骨骼化石样子的句子。

2、黄河象骨骼化石有怎样的特点?(特点:高大、完整)课文是怎样把这个特点写出来的呢?(2)学生自学画批(3) 交流中,有重点地引导体会出示:这具大象骨架高4米,长8米,除了尾椎以外,全部是由化石骨骼安装起来的。

看,前端是3米多长的大象牙,接着是头骨和下颌,甚至很难发现的舌骨也保存着。

在100多块脚趾骨中,连三四厘米长的末端趾骨也没有失掉。

“这句骨架高4米,长8米,除了尾椎以外,全部是由化石骨骼安装起来的”运用数字说明的方法说明黄河象骨骼化石高大,它是我国目前为止发现的的一具黄河象骨骼化石,越大越不容易保存完整,可是除了尾椎骨以外,其它全部是由化石骨骼安装起来的,由此可见其完整程度。