哲学常识事物运动是有规律的

- 格式:pptx

- 大小:2.35 MB

- 文档页数:25

事物发展的根本规律范畴

事物发展的根本规律涉及多个范畴,包括但不限于以下几个方面:

1. 辩证法,辩证法是马克思主义哲学的重要组成部分,它强调事物的发展是由矛盾的斗争推动的。

事物内部存在着矛盾,这种矛盾推动事物的发展和变化。

辩证法提出了对立统一、否定之否定等基本范畴,揭示了事物发展的内在规律。

2. 生产力和生产关系,马克思主义认为,生产力和生产关系是决定一个社会发展的根本力量。

生产力的发展会引起生产关系的变化,而生产关系的变化又会促进生产力的发展,这种相互作用推动了社会的发展。

3. 社会意识和社会存在,马克思主义强调社会意识和社会存在之间的相互作用。

社会存在决定社会意识,而社会意识又反作用于社会存在。

这种相互作用推动了社会的发展和变化。

4. 统一普遍和个别,事物的发展既有其普遍性规律,又有其个别性特点。

普遍性规律是事物发展的基本规律,而个别性特点则表

现为事物发展的多样性和复杂性。

5. 永恒性和暂时性,事物发展的规律既有其永恒性,又有其暂时性。

永恒性表现为事物发展的一贯性和延续性,而暂时性则表现为事物发展的阶段性和特定性。

总的来说,事物发展的根本规律涉及了辩证法、生产力和生产关系、社会意识和社会存在、统一普遍和个别、永恒性和暂时性等多个范畴,这些范畴相互作用、相互促进,共同决定了事物发展的全面规律。

诗词典故哲理选择题专练1.下列与“兼听则明,偏听则暗”包含相同哲理的是A.金无足赤,人无完人B.千里之行,始于足下C.艰难困苦,玉汝于成D.前事不忘,后事之师2、下列与“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”所体现的哲理相一致的是A.天不变,道亦不变B.理生万物C.心外无物D.气者,理之依也3、有志在各领域成大器的人必须具备一些基本人文素质。

下列能体现基本人文素质的有①海纳百川,有容乃大②人皆可以为尧舜③厚德载物,自强不息④君子一言,驷马难追A.①③④B.②③④C.①②③D.①②④4、“穷且益坚,不坠青云之志。

”唐代诗人王勃的这句名言体现的民族精神是A.团结统一B.爱好和平C.勤劳勇敢D.自强不息5、“徜徉于山林泉石之间,而尘心渐息;夷犹予诗书图画之内,而俗气潜消。

”这告诉我们A.要积极参加各种文化活动B.文化对人的影响是潜移默化的C.文化活动使人高雅D.文化能够促进人的全面发展6、对“前贤”的文章,杜甫主张既要兼取众长,加以继承(“转益多师是汝师”);又要区别真伪(“别裁伪体亲风雅”)。

反对一味因袭(“递相祖述复先谁?”)。

这对我们进行创新的启示是:A.亲自实践是创新的根本途径B.人民群众是创新的主力军C.创新是继承与发展的统一D.科技是创新的重要工具7、2007年12月29 日,温家宝总理吟诵了自己创作的俳句“常忆融冰旅,梅花瑞雪兆新岁,明年春更好”送给到访的福田康夫首相,表达了中日领导人和中日人民对中日关系的美好期盼。

下列名句与该俳句蕴涵相同哲理的是A.试玉要烧三Et满,辨才须待七年期B.两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天C.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知D.千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始到金8、“气者,理之依也”,“阴阳二气,充满太虚,此外更无他物”。

这一说法属于A.古代朴素唯物主义B.近代形而上学唯物主义C.主观唯心主义D.客观唯心主义9、今朝踏浪书海豪情盛,来年题名金榜笑颜开,这是一位老师送给高三学子的一副对联。

运动规律的客观性和人的主观能动性教学目标:(1)使学生懂得事物运动都是有规律的,规律是客观的;了解人的主观能动性含义,重视发挥主观能动性的原因及正确发挥主观能动性的方法。

(2)明确主观能动性与客观规律的关系,能够正确地充分发挥主观能动性。

(3)引导学生树立辩证唯物主义的世界观,培养学生良好的科学精神和科学素养。

教学重点(1)规律的客观性(2)正确发挥人的主观能动性;教学难点尊重客观规律和发挥主观能动性的关系教学方法:比较分析法,推演归纳法教学过程:一、事物运动是有规律的1、基本内容:物质世界的运动、变化、发展不是杂乱无章的,而是有确定不移的基本秩序,有其无法违背的客观规律的,并且规律是客观的。

(1)自然界的运动是有规律的。

无论是无机物,还是有机物,无论是生物,还是非生物其运动都是有规律的。

(2)人类社会的运动是有规律的。

在生产关系一定要适应生产力状况规律的支配下,人类社会由低级阶段向高级阶段发展。

(3)人类认识的发展是有规律的。

实践、认识、再实践、再认识这种形式循环往复以至无穷的发展,就是人类认识发展的道路和规律。

由以上的分析可以看出,一切事物的运动都是有规律的。

2、基本方法:遵循客观规律、按客观规律办事。

二、规律的含义及其特征1、规律的含义:规律是指事物运动过程中固有的、本质的、必然的联系。

2、规律的特性:固有联系、本质联系、必然联系(1)、关于规律的特性:任何规律都是事物运动过程本身所固有的联系,而不是人的主观意识赋予的联系,更不是上帝创造的联系。

任何规律都是隐藏在事物运动过程中的本质联系,而不是浮现在事物表面的现象的联系。

任何规律都是事物变化发展中的确定不移联系,而不是偶然的不确定的联系。

(2)关于规律的概念和各种具体规律的区别和联系。

区别:各种具体规律只是在自然界、人类社会和思维中某一领域、某一方面起作用的规律。

哲学上所讲的规律,是各种具体规律的共性;联系:哲学上所讲的规律是对各种具体规律共同特性的概括和总结,二者是共性与个性的关系。

《哲学常识》速记口诀第一课天地合气物自生,不以人意为转移,物在先来意在后,承认客观是前提。

人类本从自然生,社会发展有规律,五大形态相更替,生力生关应统一。

如实虚歪三反映,正确错误要分清,神鬼观念把人骗,释疑解惑科昌明。

意识包括感思测,从外到内不会错,预测成功范例多,不可知论没处搁。

提升认知正确率,主客两面做分析,知识构成很重要,立场相左结论异。

两观一思各不同,社会条件限制你。

意能作用两方面,一反映来二反观,对社会来对自然,积极消极很明显。

主观客观相统一,物质意识辩关系,前左后右主客离,经验教条来代替。

了解国情多实践,学好历史是根基。

哲基问题是物意,唯物唯心相对立,唯物三段仍发展,唯心两种分仔细。

学好哲学讲实际,从实出发两统一,坚持唯物反唯心,四个方面去努力。

第二课事物普联三方面,内部周围纵横联,普联固有又客观,主观臆造不能算。

联系种类有很多,把握部整和因果,哲学运动变和过,物质运动撕不破,哲学静止两不变,特殊状态有条件。

变化发展永不息,社会认识和自然,无数有限成无限,发展实质新出现,区分新旧有标准,主要有三符强远。

一成不变应抛弃,三日不见寡目看,发展观点共有三,过程创新和阶段。

事物运动有规律,固有本质和必然,规律客观四方面,“四不”定要记心间。

实事求是有作为,拨乱反正搞现建,解放思想破两凡,创造条件谋发展。

第三课对立统一是矛盾,事物都是相反成,相互依存各逆转,互排斥来互斗争。

理解矛盾需注意,不分内外辨逻辑,矛普表现时处有,承认揭露别忌医。

全面分析两分法,一心两点都要抓,矛特表现三方面,不同事物及阶段。

矛盾双方有特点,具体分析是关键,一刀切来一风吹,不看时地条件变。

矛普矛特互包含,普特区分相对间,普特原理导实践,四个方法记心间。

普特原理哲基础,马义中革结社建,邓理毛思继发展,当代马义新阶段。

办事善于抓要点,主要矛盾是咽喉,主次矛盾相互联,双向转化看条件。

学会统筹弹钢琴,经社协调持发展,看待事物分主支,矛主决定物性质,评价会清功和过,两点重点都要知。

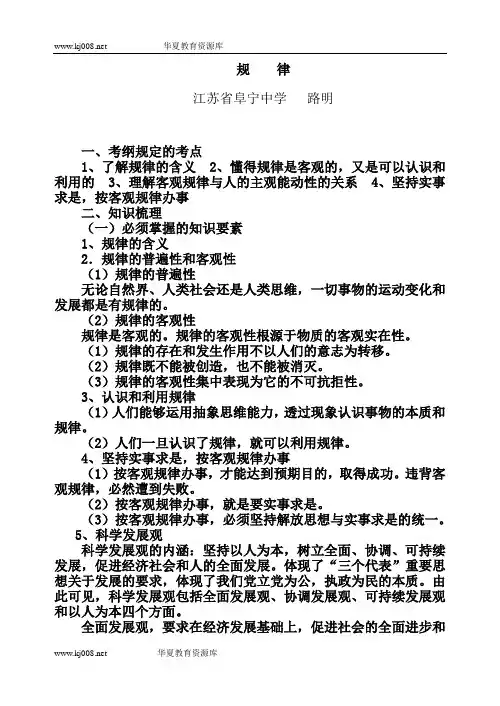

规律江苏省阜宁中学路明一、考纲规定的考点1、了解规律的含义2、懂得规律是客观的,又是可以认识和利用的3、理解客观规律与人的主观能动性的关系4、坚持实事求是,按客观规律办事二、知识梳理(一)必须掌握的知识要素1、规律的含义2.规律的普遍性和客观性(1)规律的普遍性无论自然界、人类社会还是人类思维,一切事物的运动变化和发展都是有规律的。

(2)规律的客观性规律是客观的。

规律的客观性根源于物质的客观实在性。

(1)规律的存在和发生作用不以人们的意志为转移。

(2)规律既不能被创造,也不能被消灭。

(3)规律的客观性集中表现为它的不可抗拒性。

3、认识和利用规律(1)人们能够运用抽象思维能力,透过现象认识事物的本质和规律。

(2)人们一旦认识了规律,就可以利用规律。

4、坚持实事求是,按客观规律办事(1)按客观规律办事,才能达到预期目的,取得成功。

违背客观规律,必然遭到失败。

(2)按客观规律办事,就是要实事求是。

(3)按客观规律办事,必须坚持解放思想与实事求是的统一。

5、科学发展观科学发展观的内涵:坚持以人为本,树立全面、协调、可持续发展,促进经济社会和人的全面发展。

体现了“三个代表”重要思想关于发展的要求,体现了我们党立党为公,执政为民的本质。

由此可见,科学发展观包括全面发展观、协调发展观、可持续发展观和以人为本四个方面。

全面发展观,要求在经济发展基础上,促进社会的全面进步和人的全面发展。

协调发展观,主要是要求社会主义物质文明、政治文明、精神文明的协调发展。

可持续发展观,要求在开发和利用自然的实践中不仅要尊重价值规律等社会规律,更要尊重气候变化规律、生态平衡规律、某些自然资源不可再生等自然规律,实现人与自然的和谐发展。

以人为本,是科学发展观的本质和核心。

全面、协调、可持续发展,归要到底是为了人,为了人的全面发展。

科学发展观的根本要求是:“五个统筹”。

即按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求,推进改革和发展。

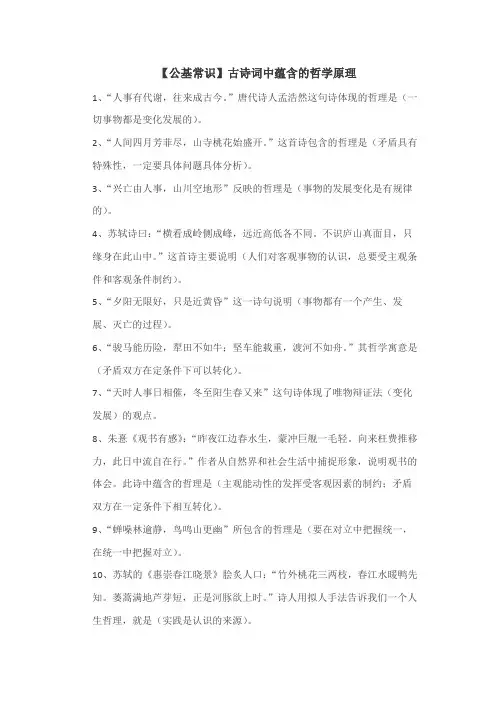

【公基常识】古诗词中蕴含的哲学原理1、“人事有代谢,往来成古今。

”唐代诗人孟浩然这句诗体现的哲理是(一切事物都是变化发展的)。

2、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

”这首诗包含的哲理是(矛盾具有特殊性,一定要具体问题具体分析)。

3、“兴亡由人事,山川空地形”反映的哲理是(事物的发展变化是有规律的)。

4、苏轼诗曰:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”这首诗主要说明(人们对客观事物的认识,总要受主观条件和客观条件制约)。

5、“夕阳无限好,只是近黄昏”这一诗句说明(事物都有一个产生、发展、灭亡的过程)。

6、“骏马能历险,犁田不如牛;坚车能载重,渡河不如舟。

”其哲学寓意是(矛盾双方在定条件下可以转化)。

7、“天时人事日相催,冬至阳生春又来”这句诗体现了唯物辩证法(变化发展)的观点。

8、朱憙《观书有感》:“昨夜江边春水生,蒙冲巨舰一毛轻。

向来枉费推移力,此日中流自在行。

”作者从自然界和社会生活中捕捉形象,说明观书的体会。

此诗中蕴含的哲理是(主观能动性的发挥受客观因素的制约;矛盾双方在一定条件下相互转化)。

9、“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”所包含的哲理是(要在对立中把握统一,在统一中把握对立)。

10、苏轼的《惠崇春江晓景》脍炙人口:“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

萎蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

”诗人用拟人手法告诉我们一个人生哲理,就是(实践是认识的来源)。

11、“家国兴亡自有时,关人何苦怒西施。

西施若解倾关国,城国之来又是谁?”罗隐的《西施》告诉我们,看待一个事物应该(透过现象看本质)。

12、陆游《冬夜读书示子半》:“古人学问无遗力,少壮功夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

”诗中蕴含的哲理是(实践是认识的唯一来源)。

13、“古歌旧曲君休听,听取新翻《杨柳枝》”。

“请君莫奏前朝曲,听唱新翻杨柳枝。

”这两句唐诗蕴涵哲理(事物是变化发展的,要创新不可守旧)。

14、“豪化尽出成功后,逸乐安知与祸双。

哲学总结规律

一切存在皆为运动中之物。

没有任何事物是静止的,一切都在不断变化,发展和演进的。

矛盾是事物发展的动力。

变化仅仅是同一个事物内部的矛盾得到解决后的表现形式。

新的矛盾又在新的格局下产生,这就是事物发展的常态。

过程比结果更重要。

任何事物都不能跳脱进程地演化和发展,结果是过程的必然产物。

我们应致力于理解并掌握事物演化的规律性过程,而非盲目追求结果。

相对性是认识论的基石。

任何问题都不能独立地存在,都与周围环境和条件相联系。

我们必须憧憬不同的视角来理解问题,避免武断的结论。

质量是形态变化的源泉。

一切表象背后都隐藏着实质,我们应探求事物本质的内在联系,才能真正掌握其演化规律。

以上五条观点可以说是哲学思考的基本规律。

它们强调运动、变化、过程、相对性以及实质,从根本上展示出事物演化的法则性。

当然,这只是初步总结,还需要不断完善。

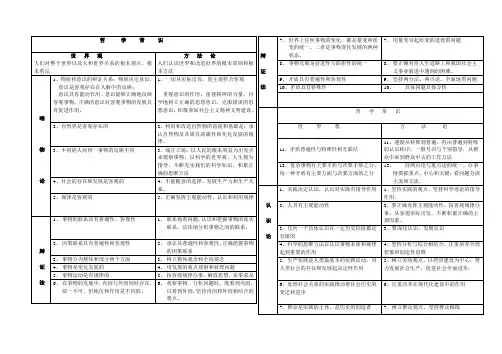

一、自然界的存在与发展是客观的。

1.自然界先于人和人的意识而存在;2.人类产生之后,自然界的存在与发展也不以人的意识为转移;二、社会的存在与发展是客观的。

1.社会是客观世界发展的必然结果。

2.社会存在和发展的基础是客观的。

3.支配社会发展的规律是客观的。

总之,整个世界是不依赖于人的意识而客观存在的物质世界,世界的本原是物质。

2.物质和意识关系(理解)·物质是不依赖于人的意识并能为人的意识所反映的客观实在。

·意识是物质世界发展到一定阶段的产物,意识是人脑特有的机能,意识是客观存在在人脑中的反映。

一:物质决定意识:世界的本质是物质,世界上先有物质,后有意识,意识依赖于物质,意识是物质世界发展到一定阶段的产物,是人脑这一物质器官特有的机能,是客观存在在人脑中的反映;二:意识对物质有能动作用:正确反映客观事物及其发展规律的意识,能够推动人的实践活动顺利开展,从而促进客观事物的发展;歪曲地反映客观事物及其发展规律的意识,则会把人的活动引入歧途,阻碍事物的发展。

3、意识是客观存在在人脑中的反映(理解)(1)正确的思想意识与错误的思想意识都是客观存在在人脑中的反映。

(2)无论是人的具体感觉还是人的抽象思维,都是人脑对客观事物的反映。

(3)无论是人们对现状的感受与认识,还是人们对过去的思考和总结,以至人们对未来的预测,都是人脑对客观事物的反映。

总之,任何意识都根源于物质,其内容归根到底来自于客观事物,是客观事物在人脑中的反映。

4、对同一事物有不同反映的根源(理解)产生正确认识与错误认识的主观原因:(l)立场不同。

(2)世界观不同,人生观不同,思维方法不同。

(3)知识构成不同。

5、唯物主义和唯心主义的分歧(理解)物质和意识哪个是世界的本原,即那个是第一性,哪个是第二性,对这个题的不同回答是唯物主义和唯心主义的根本分歧。

6.精神文明建设的重要性(方法论)(运用)不同的意识对客观事物起着不同的反作用,因此,我们一定要重视意识的作用,重视精神的力量,树立正确的思想意识,克服错误的思想意识。

第四单元人生观本部分内容还包括价值观。

人们正确认识世界和改造世界,不仅要有正确的世界观做指导,还需注意做到世界观同人生观、价值观结合,这也是哲学常识教育的一个落脚点。

哲学从总体上讲是研究人和世界的关系,不能不注意人和物的区别,注意主观能动性的发挥,而这受到客观因素和主观因素的制约,在各种主观因素中,人的价值观、人生观、理想是十分重要的。

要正确发挥主观能动性,就必须树立正确的世界观、价值观、人生观崇高的理想。

人们发挥主观能动性去认识世界和改造世界,首先碰到一个问题就是认识什么和改造什么的问题,为什么要去认识这个而不去认识那个,为什么要去改造这个而不去改造那个。

这就是价值观的导向在起作用。

换言之,人们在自己的行动中总是自觉或不自觉地体现着一定的价值观,可见坚持正确的“价值观、人生观、崇高理想”是对人如何正确认识世界、改造世界的深化。

价值观是一种社会意识形式,要确切地说明价值观,那就要从意识形态的角度进行研究,即要涉及社会存在和社会意识的关系。

社会存在决定社会意识,作为社会意识的价值观,根源于社会存在,是一定社会存在的反映,同社会的物质生产方式紧密相关,人们判断事物有价值及价值大小,总是同他们的利益相关的,而人们的利益归根到底是人们在生产关系所体现出来的物质利益,那么究意应该以谁的利益作为科学合理的价值评价的最高标准。

在历史唯物主义看来。

凡是符合事物发展的规律,符合人类根本利益的价值观才是正确的。

在我国现阶段,坚持党的基本路线,坚持“三个有利于”具体标准与坚持符合事物发展的规律性和人类的根本利益为最高标准是完全一致的。

当前,我们要建立并完善社会主义市场经济体制时,多种价值观并存,只有集体主义才是正确的价值观,社会主义市场经济与集体主义在根本上是一致的,在新的历史条件下,我们强调集体主义价值取向,就是在发挥它对推动社会发展的积极作用。

人生观是世界观在人生问题上的运用,也是价值观问题的延伸。

哲学从总体上研究人和世界的关系,不仅体现在人对外部世界的根本看法,而且体现在对人生的根本看法上,形成一定的人生观;不仅包括客观世界对人有什么意义、价值的根本观点,而且包括关于人生有什么意义、价值的根本观点,形成一定的人生价值观。

事物矛盾运动的根本规律事物矛盾运动的根本规律涉及到辩证唯物主义的根本原理,即对立统一规律。

这个规律认为,在事物内部存在着相互对立的两个方面,这两个方面又相互联系、相互作用、相互制约,通过对立统一的斗争来推动事物的发展和运动。

本文将从矛盾与对立的关系、事物发展的矛盾规律、矛盾转化与事物质量变化、矛盾发展规律四个方面进行阐述,总结事物矛盾运动的根本规律。

一、矛盾与对立的关系矛盾是事物内外部存在着的相互对立的两个方面。

对立是矛盾的一种表现形式。

事物内部存在着内在矛盾和外在矛盾两种形式。

内在矛盾是事物内部矛盾的表现,体现为事物内部不同方面之间的矛盾,如生产力与生产关系之间的矛盾、上层建筑与经济基础之间的矛盾等。

外在矛盾是事物和事物之间的矛盾,体现为事物与事物之间的矛盾关系,如阶级与阶级之间的矛盾、国家与国家之间的矛盾等。

二、事物发展的矛盾规律发展是矛盾的运动和斗争的结果。

事物发展过程中,矛盾会不断地产生、变化和解决。

这种过程称为矛盾运动。

矛盾运动是推动事物发展的动力,也是事物发展的内在规律。

在矛盾运动中,主要存在着两种基本形式:一是逐渐推移的量变形式,二是突变的质变形式。

量变与质变是矛盾运动和事物发展的基本方式。

矛盾的量变形式是指事物在一定变化范围内的渐进性变化、定量变化的过程。

矛盾的质变形式是指事物在一定程度上达到了突变,从而引起事物的性质和状态的根本改变。

三、矛盾转化与事物质量变化矛盾的转化是事物发展过程中一个重要的环节。

矛盾在事物发展过程中会经历由量变到质变的转化过程。

矛盾转化是指在一定条件下,矛盾的一方或两方胜过另一方或两方,导致矛盾的性质和状态发生根本改变。

矛盾的转化是事物质量变化的根本动力和根本规律。

事物的质量变化是指事物在发展过程中,由一种质量转化为另一种质量的过程。

矛盾的转化是事物质量变化的根本动力和根本规律。

四、矛盾发展规律矛盾发展规律是事物矛盾运动的重要规律。

矛盾的发展规律包括以下几个方面:首先,事物中的矛盾是普遍存在的。

高三哲学常识知识结构图

1.哲学是关于世界观和方法论的学说

2.世界的本质是物质的

3.意识的本质和作用

4.正确认识物质和意识的关系

5.划分唯物主义和唯心主义的标准

6.坚持一切从实际出发

7.运动是物质的根本属性

8.

物质运动是有规律的 9.

认识的任务是揭示事物运动的规律 10.一切真知来源于实践 11.寻求真知有一个过程 12.实践对认识的决定作用 13.尊重客观规律和发挥主观能动性的关系 14.坚持实事求是的科学态度和作风 1.联系的普遍性、客观性和多样性 2.用联系的观点看问题 3.世界的一切事物都是变化发展的 4.量变、质变及其关系 5.事物的发展是前进性和曲折性的统一 6.用发展的观点观察问题 7.矛盾是事物发展的动力和源泉 8.内因和外因在事物发展中的作用 9.矛盾的普遍性、特殊性及其关系 10.主要矛盾和矛盾的主要方面 11

.用矛盾的观点观察和分析问题 12

.唯物辩证法与形而上学的区别 13

.把握科学的思维方法 14

.增强创新意识

1.改造客观世界和改造主观世界的关系 2.理论与实践的辩证关系 3.科学理论对实践的指导作用 4.真理是客观的,又是发展的 5.实践是检验真理的唯一标准 6.人民群众是社会实践的主体,是历史的创造者

7.科学精神与追求真理

1.社会主义核心价值体系 2.人生价值的内涵 3.创造有价值人生的根本途径

4.做一个有理想的人 5.正确选择人生道路 6.当代青年的时代使命 (一)

前言与唯物论 (二) 辩证法

哲 学

(三) 认识论 (四) 人生价值观

2。

事物运动是有规律的教学目标知识方面识记:规律的概念。

理解:①规律的含义。

②一切事物的运动、变化、发展都是有规律的。

③规律与规律的表现之间的区别与联系,规律与规则之间的区别与联系。

运用:运用规律的客观性原理,批驳“人不为已,天诛地灭”的剥削阶级人生观。

因为天和地是自然界变化发展的结果,决不是为了“人要为已”才产生的。

能力方面①本框讲了大量的现象和规律的联系,通过学习,培养学生透过现象认识规律的认识能力。

②本框涉及了客观联系与主观联系、现象联系与本质联系、偶然联系与必然联系、规律与规则的比较,通过学习,培养学生的比较能力。

觉悟方面①通过本框内容的学习,使学生树立马克思主义科学的规律观。

②通过社会规律的学习,了解人类社会发展的必然趋势,从而坚定学生走社会主义道路的信心。

教学重点事物运动是有规律的。

教学难点规律的概念。

教学方法纲要信号图示法,教师边讲边板书,教学完成,本框内容就可以用图示形式勾画出来。

教学过程复习提问①前两节我们学习的主要哲学观点有哪些?(目的一是从已学过的知识引出新知识,二是弄清前两节和第三节知识的内在联系。

)②英国天文学家哈雷,对1682年出现的彗星进行了研究和计算指出:这一颗彗星是以76年左右的时间为一周期,沿着一个很扁长的椭圆轨道绕日而行。

而且正如哈雷所言,76年后,彗星又光临了地球。

这个事例说明了什么?(设此问的目的是引出物质运动具有规律性。

)导入新课通过前两节的学习我们知道了:世界是普遍联系的,事物普遍联系的相互作用构成事物的变化和发展,而事物的变化和发展不是杂乱无章的,是有着确定不移的基本秩序的,是有规律可循的。

如哈雷彗星的例子就说明了这一点,它还说明了人们也是能够发现、认识和利用客观规律的,而且必须按照客观规律办事。

这就是一、二、三节内容的内在联系,这节课我们就来具体了解第三节的内容。

第三节按客观规律办事一、事物运动是有规律的这个问题不仅是本框题的中心内容,而且也是按客观规律办事的前提,也是使学生树立马克思主义科学的规律观的基础。

事物运动的规律性与人的主观能动性专题一、知识解读(一)、事物运动是有规律的1、正确理解一切事物的运动、变化和发展都是有规律的世界上万事万物是运动、变化、发展的,但是,事物的变化和发展不是杂乱无章、毫无秩序的,而是有着确定不移的基本秩序,都有其无法违背的客观规律。

无论自然界,人类社会还是人类的思维,一切事物的运动变化和发展都是有规律的。

这就要反对那种把规律看成是外部力量强加给事物的唯心主义观点。

2、正确理解哲学上所讲的规律?规律不是主观想象的联系,而是事物本身固有的联系;不是现象的联系,而是本质的联系;不是偶然的联系,而是必然的联系。

规律就是事物运动过程中固有的本质的必然的联系。

3、正确认识规律与规则的关系(1)区别:一是含义不同。

规则是人们规定出来供大家共同遵守的制度或章程,规律是事物运动过程中固有的本质的必然的联系。

二是性质不同。

规则是人们制定的、可以修补、补充或废除,它是主观的;规律则不能被制定、修改、废除,它是客观的。

(2)联系:一个正确的、合理的规则总是根据客观事物的属性和规律制定的,是对客观规律的一种反映形式。

(二)、按客观规律办事1、怎样认识规律是客观的?规律是事物运动过程中固有的本质的必然的联系。

这表明它具有客观性。

(1)规律是客观的,指的是它的存在和发生作用不以人的意志为转移。

(2)规律是客观的,意味着规律既不能被创造,也不能被消灭。

(3)规律是客观的,集中表现为它的不可抗拒性。

(4)规律是客观的,不等于说人们在客观规律面前无能为力。

人们能够认识规律并能利用规律。

具体表现在,一人们能够利用对规律的认识,预见事物发展的趋势和方向,指导实践活动改造客观世界;二人们可以改变或创造条件,限制某些规律发生破坏作用的范围,使人们少受其害或免受其害,直到变害为利,为人类造福。

(5)按规律办事,才能达到预期的目的;蔑视客观规律,违背客观规律,不仅办不好事情,而且必然遭到失败。

2、什么是实事求是,解放思想,它们的哲学依据是什么?二者的关系怎样?(1)实事求是:“实事”就是客观存在着的一切事物,“是”就是事物的内部联系,即规律性,“求”就我们去研究。

学业考试基本知识点(哲学常识)前言生活与哲学1.哲学是关于世界观的学说,哲学又是关于方法论的学说。

2.马克思主义哲学具有高度的科学性和实践性。

所谓科学性,在于它正确地阐明了整个世界发展的最普遍规律,给人们提供了正确地认识客观事物及其规律和有效地改造客观世界的观点和方法。

所谓实践性,在于它是以改造客观世界为目的。

第一课认识世界尊重实际1.世界的本质是物质的2.客观实在性是物质的唯一特性。

物质具有可知性。

3.意识的本质是人脑对客观世界的能动反映。

就其起源来说,它是物质世界发展到一定阶段的产物;就其说理基础来说,它是人脑的机能和属性;就其内容来说,它是客观存在的主观映象。

因此,意识就其形式来说是主观的,就其来源和内容来说是客观的,意识是客观内容和主观形式的统一。

4.意识具有能动地认识世界和改造世界的能力和作用。

不同的意识对事物的发展所起的作用是不同的。

正确的意识对事物的发展起促进作用,错误的意识对事物的发展起阻碍作用。

5.物质和意识的关系问题是哲学的基本问题。

对物质和意识何者为第一性的问题的不同回答,是划分唯物主义和唯心主义的唯一标准。

6.正确把握物质与意识的辩证关系。

首先,坚持物质第一性,意识第二性,;同时,在坚持物质决定意识的前提下,充分肯定意识对物质的能动作用。

7.物质决定意识,要求我们想问题、办事情都要从实际出发,努力做到使自己的思想符合客观实际。

第二课探索规律事实求实1.运动是物质的根本属性,是物质的存在方式。

2.运动的形式是多样的。

宇宙中各种运动形式按照从低级到高级、从简单到复杂,大体可分为机械运动、物理运动、化学运动、生物运动、社会运动、思维运动等基本形式。

2.物质运动是有规律的。

规律是事物发展中本身所固有的本质的、必然的、稳定的联系。

规律的客观性是规律最重要的特点。

3.科学认识的任务是揭示事物运动的规律。

探索规律是一个透过现象抓住本质的过程。

规律是事物本质的联系,是深藏其内的,而现象是事物外在的表现,任何本质都要通过一定的现象表现出来,任何现象也都是本质在某一方面的表现。