植物雄性不育系的观察与利用

- 格式:ppt

- 大小:58.50 KB

- 文档页数:3

油菜生态雄性不育的研究与应用初探摘要综述了油菜生态雄性不育系的研究进展、育性变化机理,初步探讨了利用油菜生态雄性不育系存在的问题及应用前景。

关键词油菜;生态雄性不育系;研究进展;应用前景目前,利用油菜杂种优势的方法主要有细胞质雄性不育、细胞核雄性不育、自交不亲和性、化学杀雄。

细胞质雄性不育以其制种产量高、繁殖系数大利用得最广泛,但细胞质雄性不育系在制种时育性不稳定影响种子质量;细胞核雄性不育系不育彻底,但制种时须拔除50%可育株,费工费时,由于其制种难度大,在发达国家一直不受重视,目前我国只有少数地区和单位利用并配制了杂交组合;自交不亲和性亲本繁殖困难,化学杀雄难以掌握药剂浓度及喷施时间,目前后两种方法均无大面积推广,但也配制了杂交组合。

自石明松(1973)发现水稻光温敏不育现象以来,生态雄性不育现象引起了育种界的普遍兴趣和重视。

何觉民等(1994)提出生态雄性不育理论,认为植物雄性育性作为一个性状,必然同时受基因影响和环境制约。

所谓雄性不育,不过是不育基因在特定生态下的表达。

到目前为止,在水稻、小麦、棉花、油菜等作物上均发现了生态雄性不育现象并加以利用,取得了巨大的经济效益。

在油菜上利用生态雄性不育现象,可简化育种程序,提高制种纯度,有效降低制种风险,其利用前景是可观的。

本文综述了油菜生态雄性不育系的发现、选育、利用,随着进一步的研究,生态两系油菜也将成为油菜杂种优势利用的一个重要途径。

1油菜生态雄性不育系研究进展1.1油菜生态雄性不育系的选育杨光圣等(1987)于昆明油菜夏繁期间,在2个甘蓝型油菜品系杂交(84-1×84-2)后代中发现一个F3株系表现雄性不育、雌性可育,经3年连续选择自交(F5)、鉴定和选择,选育出甘蓝型油菜雄性不育两用系AB1,表现为在武昌秋播,春天开花表现雄性可育;在昆明或西宁夏播开花表现雄性不育。

袁美等报道了双低生态不育两用系8-8112AB,该不育系由生态雄性不育两用系AB1与双低甘蓝型油菜品种杂交选育而成。

雄性不育系几乎所有的二倍体植物,不论是野生或栽培的,都可以找到导致雄性不育的核基因。

据不完全统计,现已发现近200种植物存在着核质互作型的雄性不育性,其不育程度和遗传稳定性颇不相同。

育种上需要的是对环境条件不敏感,能够稳定遗传的雄性不育系。

雄性不育系主要在杂种优势利用(植物)上作母本,可以省去去雄工作,便于杂交制种,为生产上大规模利用杂种一代优势创造条件。

核、质互作型不育系的种子繁殖,须靠一个花粉正常而又能保持不育系不育特性的雄性不育保持系授粉。

杂交制种则须有一个花粉可育,并能使杂种恢复育性的育性恢复系。

这样,不育系、保持系和恢复系(分别简称A、B和R 系)三系配套,就成为利用不育系以大量配制杂交种子的重要前提。

雄性不育系主要可分两类:一、细胞核雄性不育系即由控制花粉正常育性的核基因发生突变而形成的不育系。

1、不育机制:一般由1对隐性基因控制,但也有由2~3 对隐性基因互作而产生的雄性不育性(如莴苣)。

假如控制花粉正常育性是一对显性基因RfRf,则由于隐性突变,杂合体Rfrf自交后将会分离出纯合基因型rfrf,表现为雄性不育。

大麦、玉米、高粱、大豆、番茄、棉花等很多作物都有这样的突变体。

但偶尔还发现有杂合的显性核不育现象。

其正常可育的基因型为msms,而经显性突变后产生的杂合基因型Msms会由于Ms的显性作用表现为雄性不育,当它被正常育性植株msms授粉结实时,其子代按1:1比例分离出显性不育株和隐性可育株,并依此方法代代相传。

1972年中国在山西省发现的由显性单基因控制的太谷核不育小麦就属于此类。

2、利用:因隐性核不育系难以找到有效的保持系,故不能大量产生不育系种子供制种用;但可用杂合可育株给不育株授粉,在正常育性受 1对显性基因控制的情况下,其子代将按1:1比例分离出纯合不育株和杂合可育株。

用杂合可育株对不育株授粉,下一代育性分离仍是1:1的比例。

采用这种作法可以较大量地繁殖不育株与可育株的混合群体。

对植物雄性不育性问题的几点认识的报告,600字

植物雄性不育性是一种由基因引起的植物繁殖异常,它可以阻碍花粉的发育和花药内孢子的受精,从而使植物不能正常繁殖。

本报告旨在简要介绍植物雄性不育性的几个重要方面,对其对农业生产的影响及其可能的去解决办法。

首先,植物雄性不育性是由于植物基因突变所造成的,这种突变可能是来自外界的致病因素,也可能是由于遗传因素。

其次,这种病变会导致花粉的不发育,从而影响植物的正常繁殖。

花粉变性或枯萎、未能萌发,会导致花粉的正常发育、花药内孢子的受精,从而使植物不能正常繁殖。

同时,植物雄性不育性在农业生产中也起到了十分重要的作用。

由于雄性不育可以阻碍植物的正常繁殖,因此可以有效地防止杂草种植和农作物物种混合,保证农业生产产品的质量。

此外,可以通过改变植物的生殖性状,例如增加营养价值以及抗逆性,更好地控制和开发现代农业。

最后,为了解决植物雄性不育性问题,研究人员正在研究可以改变植物性状的转基因技术和植物杂交育种技术,以解决植物的雄性不育症状,也为更有效的农作物繁殖提供了可能性。

总之,植物雄性不育性是一种由于基因突变而引起的植物繁殖异常,它可以阻碍花粉发育及花药内孢子受精,从而使植物不能正常繁殖,并且在农业生产中也起到了十分重要的作用。

研究人员正在研究可以改变植物性状的转基因技术和植物杂交育

种技术,以解决植物的雄性不育症状,也为更有效的农作物繁殖提供了可能性。

植物及其雄性不育性研究及其在育种中的应用植物是人类生活的重要组成部分,从粮食作物到药用植物,均为人类提供了极为重要的生活资源。

如今,随着人口的增加和生活水平的提高,对植物的需求越来越大。

因此,如何有效地利用植物资源,提高植物的产量和品质,成为了植物育种领域中的关键问题之一。

在这方面,雄性不育性是一种常用的育种技术,也是当前研究的热点之一。

一、雄性不育性的定义和分类雄性不育性是指植物花粉形成异常,不能成熟、不能释放或者不能与雌蕊结合,最终导致种子无法结实的一种遗传特性。

根据其发生的原因,雄性不育性可以分为自然雄性不育性和人工雄性不育性两种类型。

自然雄性不育性是指由于植物染色体的基因突变或基因组组合变异而导致的雄性不育性现象。

这种类型的雄性不育性不会受到环境因素的影响,遗传性稳定。

人工雄性不育性是指通过人工手段诱导植物的雄性不育性,主要包括化学诱导、物理诱导和遗传诱导等方法。

这种类型的雄性不育性受到环境因素的影响较大,遗传性相对不稳定。

二、雄性不育性在育种中的应用雄性不育性技术是目前应用最广泛的一种育种技术之一,主要应用于杂种优势的利用和固定、纯系品种的选育以及遗传分析等方面。

1. 杂种优势的利用和固定利用杂种优势是提高植物种质利用率和生产力的有效途径之一。

但是,常规的种子杂交法存在以下问题:①杂交后代的杂种优势不一定能得到保留或遗传稳定;②有些杂交植物还会产生不育性后代,影响了产量和品质。

而使用雄性不育性材料进行杂交,则可以显著提高杂交植物的产量和品质稳定性,同时保证后代的杂种优势能够固定传承。

2. 纯系品种的选育纯系品种的选育是指通过长期的选择和筛选,培育出具有一定特征的产业品种。

如果这些纯系品种具有显著的优势特征,可以进一步进行基因纯化。

而使用雄性不育性的植物材料,则可以在不同自交代之间,减少亲缘关系的重叠,从而提高基因纯化的效率。

3. 遗传分析雄性不育性子代与正常子代的比较,可以从遗传学的角度研究雄性不育性的发生机制,进而为育种提供理论指导。

雄性不育的利用

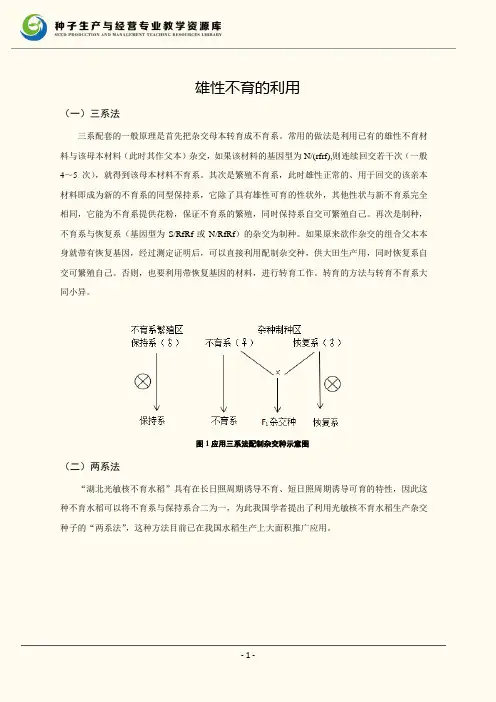

(一)三系法

三系配套的一般原理是首先把杂交母本转育成不育系。

常用的做法是利用已有的雄性不育材料与该母本材料(此时其作父本)杂交,如果该材料的基因型为N/(rfrf),则连续回交若干次(一般4~5次),就得到该母本材料不育系。

其次是繁殖不育系,此时雄性正常的、用于回交的该亲本材料即成为新的不育系的同型保持系,它除了具有雄性可育的性状外,其他性状与新不育系完全相同,它能为不育系提供花粉,保证不育系的繁殖,同时保持系自交可繁殖自己。

再次是制种,不育系与恢复系(基因型为S/RfRf或N/RfRf)的杂交为制种。

如果原来欲作杂交的组合父本本身就带有恢复基因,经过测定证明后,可以直接利用配制杂交种,供大田生产用,同时恢复系自交可繁殖自己。

否则,也要利用带恢复基因的材料,进行转育工作。

转育的方法与转育不育系大同小异。

图1应用三系法配制杂交种示意图

(二)两系法

“湖北光敏核不育水稻”具有在长日照周期诱导不育、短日照周期诱导可育的特性,因此这种不育水稻可以将不育系与保持系合二为一,为此我国学者提出了利用光敏核不育水稻生产杂交种子的“两系法”,这种方法目前已在我国水稻生产上大面积推广应用。

图2基于光敏核不育水稻的杂交制种示意图。

•2023年高考语文考前冲刺专项训练(全国通用)专题二实用类文本阅读(含解析)【真题回顾】(2022·全国乙卷·高考真题)阅读下面的文字,完成各题。

材料一:雪花是六瓣的这一事实是什么人最先在文献上发表的呢?是中国人。

西汉人韩婴在《韩诗外传》中就指出“凡草木花多五出,雪花独六出”。

这比西方早了1000多年。

可是在其后的古文献中,却没有人去研究雪花为何是六瓣的。

开普勒出于对几何、对称的兴趣,写了一本小书专门来研究雪花为何是六瓣的,尽管他当时所掌握的知识是不足以解释其成因的,但是,他这个方向是很有意思的。

(摘编自杨振宁《对称与物理》)材料二:17世纪初,雪花吸引了德国天文学家开普勒的眼光。

当穿过布拉格的一座大桥时,他注意到落在衣服上的一片雪花,并因此思考它六角形的几何形状。

开普勒认为雪花呈六角形的原因不能通过“材质”寻找,因为水汽是无形且流动的,原因只能存在于某种机制中。

进而,他猜想这个机制可能是冰“球”的有序堆积过程。

显微镜发明之后,雪花成了大受欢迎的观察对象。

英国物理学家罗伯特胡克在1665年出版的《显微术》一书中,展现了他借助显微镜画出的雪花图片,并对雪花晶体结构进行了阐述,这被看作是人类首次具体记录雪花的形态。

(摘编自尹传红《由雪引发的科学实验》)材料三:雪晶会根据其形成的云层中的温度和过饱和度的不同而生成不同的形状,在一些温度范围内雪晶呈柱状,在另一些温度范围内则呈板状。

随着过饱和度的升高,雪晶变得越来越大,形状也越来越复杂。

雪晶的基本形状主要取决于温度:在-2℃左右时呈板状,在-5℃左右时呈柱状,在-15℃左右时又呈板状,在低于-25℃时呈柱状或板状。

雪晶的结构更多地取决于过饱和度,即取决于生成速度:当湿度高时,快速生成的柱状晶体会变成轻软的针状晶体,而六角形板状晶体会变成星状的枝蔓晶体。

随着温度的下降,雪晶的形状会在板状和柱状之间来回变化好几次,而且变化很大:在几度温差范围内,雪晶会从又细又长的针状晶体(-5℃)变为薄而平的板状晶体(-15℃)。

2022年普通高等学校招生全国统一考试(甲卷)语文一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成下面小题。

《中国金银器》是第一部中国古代金银器通史,囊括了器皿与首饰,着眼于造型与纹饰,究心于美术与工艺、审美与生活的关系。

本书的研究旨趣,不在金银器的科学技术发展史,而在与社会生活史密切相关的造型、纹饰、风格的演变史,也可以说,它不是穷尽式的历史资料汇编,也不是用考古学的方法对器物分型、分式以划分时代,而是以目验实物为前提,从名物学入手,通过定名,以器物描述的方法,来展示工艺美术史与社会生活史中的金银器。

中国古代金银器研究,是伴随现代考古学而生的一门新兴学问。

传世文献展示的金银器史和出土文物呈现出来的金银器史,是不一样的。

前者显示了数量颇多的名目和使用甚巨的数目,但提供具体形象的材料很少。

考古发现的实物,就名目和数量而言,虽只是载籍的冰山一角,却是以形象示人;对于工艺美术要讨论的核心问题,即造型与纹饰,它提供了最为直观的实例。

金银器兼具富与丽的双重品质。

首先它是财富,其次它是一种艺术形态,然而通过销溶的办法又可使之反复改变样态以跟从时代风尚。

相对于可入鉴藏的书画、金石、玉器、瓷器之雅,金银器可谓一俗到骨。

它以它的俗,传播时代风尚。

与其他门类相比,金银器皿和首饰的制作工艺都算不得复杂,这里便格外显示出设计的重要。

从造型设计的角度来看,工艺美术是共性多、个性少、最为贴近生活的艺术。

无论哪同时代表现的形式多有不同,亦即选择与创造的艺术形象不同,这也正是工艺美术史所要展示的一个主要内容。

这里“史”的概念是指以贴近设计者和制作者装饰用心的感知,展示没有文字或鲜有文字却只是以成品来显示的设计史脉络,而不是贴着历史编年来勾画发展的线索。

小说家说:“语言是我们的思维方式,是我们最基础、最直接的表达方式。

语言也是一种建筑材料,许多意想不到的建筑物都是靠了语言一砖一瓦地搭建起来的。

植物雄性不育与杂种优势利用研究杂交是植物育种领域中的重要一个方向,也是植物进化中最常见的现象之一。

杂交可以增加植物种群的遗传多样性,增强植物的适应性和抗性,从而提高植物的产量和品质,在农业生产中具有重要的意义。

但是,由于杂交机制的特殊性,杂交种的质量和数量也受到着最大限度的限制。

为了克服这些限制,人们将目光投向了植物雄性不育与杂种优势利用研究。

一、植物雄性不育植物雄性不育是指植物只有雄性器官不育,而具有正常的雌性器官和繁殖能力。

这种特性在植物杂交中是非常有用的,因为在杂交中,可以利用不育的雄性亲本与正常的雌性亲本杂交,从而制作出杂交种,这种杂交种可以长时间保持种质的纯度,方便再次杂交。

当前,人们已经对植物雄性不育有了深入的研究,发现其机制与植物的生长发育过程密切相关,因此研究植物生长发育对于理解植物雄性不育机制具有重要意义。

通过对相关基因的克隆和表达分析,人们已经找到了很多影响植物雄性不育的关键基因,并对这些基因进行了深入研究,从而为育种提供了理论依据。

二、杂种优势杂种优势是指杂交后代相比单亲本或双亲本具有更强的生长力、适应性和抗病性等特点的现象。

这种优势通常被称为“杂种优势”或“杂种增效”。

目前,关于杂种优势的机制,主要有基因互补假说、杂合优势假说和外界环境假说等。

其中,杂合优势假说是最广泛接受的,它认为杂交后代具有更多的遗传变异和随机交配优势,从而导致其表现出更强的生长能力和适应性。

这种杂种优势在农业生产中广泛应用。

例如,在水稻育种中,杂交优势可以增加产量和品质,因此被广泛用于水稻育种。

此外,杂交优势还可以用于农业生产中种植密度管理,通过对植株密度的控制,在不影响产量的情况下提高产量和品质。

三、植物雄性不育与杂种优势的结合利用植物雄性不育可以构建纯合杂交品系,并将其与外界环境进行合理的控制,从而促进杂种优势的发挥。

这种手段在普通杂交之外提供了一种新的育种选择,也为农业生产提供了新的契机。

植物雄性不育与杂种优势的结合利用可以提高杂交种的优势、稳定性和经济效益,从而为现代化农业提供强有力的支撑。

植物雄性不育基因在育种中的应用研究随着科技的发展和对农作物品质和产量要求的提高,育种成为现代农业发展的必然选择。

而其中的一个重要方向便是利用遗传学原理和技术手段,通过选育含有优异基因的新品种,来适应不同的种植环境。

在育种过程中,雄性不育基因是一个非常重要的研究方向,它可以实现育种效率的大幅提升。

本文将对植物雄性不育基因在育种中的应用研究进行探究。

植物雄性不育基因的研究进展植物雄性不育基因是指能够使植物花药变成不育状态的基因。

在育种中,利用雄性不育基因可以达到以下目的:1.提高杂交制种的效率利用雄性不育基因可以制备F1杂种,由于F1杂种具有强大的杂种优势,因此可以让育种的效率大大提高。

2.利用杂交优势提高产量和质量通过选择高产、高品质的优质亲本,利用雄性不育基因制备杂交种,可以利用杂种优势获得更高的产量和更好的品质。

3.提高新品种育种的效率雄性不育基因可以加速杂交组合并选择育种种质,也可以避免虽然雄性亲本有杂交优势,但育出的后代不理想的问题。

4.保存优良种质利用雄性不育基因可以保留或扩大杂交亲本的苗圃种质资源,这有助于避免优良杂交亲本的质量下降。

目前我们针对植物雄性不育基因的研究已有了很多突破,主要分为生理学和遗传学两方面。

在生理学方面,研究表明植物雄性不育基因是通过控制花药母细胞分裂、减数分裂或花粉发育过程中的某些关键步骤来发挥作用的。

而在遗传学方面,研究发现雄性不育基因的积累是由某个关键遗传因子的变异所导致的。

不同物种不同基因由于植物杂交制无法正常进行,使得育种难度增加和育种周期延长,进一步影响了粮食和经济作物的生产效率。

为了解决这一问题,人们试图利用雄性不育基因来提高育种效率。

然而,不同物种间甚至同一物种中不同的雄性不育基因对育种效应不同,也就是说不同的雄性不育基因的具体表现似乎并不相同。

以小麦为例,小麦中常用的雄性不育基因有三类:显性玉米雄性不育基因T (Terminator)、显性哥伦比亚雄性不育基因F(Fertility restoring)和隐形雄性不育基因ms(Male Sterile)。

雄性不育系:是一种雄性退化(主要是花粉退化)但雌蕊正常的母水稻,由于花粉无力生活,不能自花授粉结实,只有依靠外来花粉才能受精结实。

因此,借助这种母水稻作为遗传工具,通过人工辅助授粉的办法,就能大量生产杂交种子。

保持系:是一种正常的水稻品种,它的特殊功能是用它的花粉授给不育系后,所产生后代,仍然是雄性不育的。

因此,借助保持系,不育系就能一代一代地繁殖下去。

恢复系:是一种正常的水稻品种,它的特殊功能是用它的花粉授给不育系所产生的杂交种雄性恢复正常,能自交结实,如果该杂交种有优势的话,就可用于生产。

三系杂交水稻:是指雄性不育系、保持系和恢复系三系配套育种,不育系为生产大量杂交种子提供了可能性,借助保持系来繁殖不育系,用恢复系给不育系授粉来生产雄性恢复且有优势的杂交稻。

两系杂交稻:一种命名为光温敏不育系的水稻,其育性转换与日照长短和温度高低有密切关系,在长日高温条件下,它表现雄性不育;在短日平温条件下,恢复雄性可育。

利用光温敏不育系发展杂交水稻,在夏季长日照下可用来与恢复系制种,在秋季或在海南春季可以繁殖自身,不再需要借助保持系来繁殖不育系,因此用光温敏不育系配制的杂交稻叫做两系杂交稻。

超级杂交稻:水稻超高产育种,是近20多年来不少国家和研究单位的重点项目。

日本率先于1981年开展了水稻超高产育种,计划在15年内把水稻的产量提高50%。

国际水稻研究所1989年启动了“超级稻”育种计划,要求2000年育成产量比当时最高品种高20%-25%的超级稻。

但他们的计划至今未实现。

我国农业部于1996年立项中国超级稻育种计划,其中一季杂交稻的产量指标为,第一期(1996-2000年)亩产700公斤,第二期(2001-2005年)亩产800公斤。

三系杂交水稻三系杂交水稻是水稻育种和推广的一个巨大成就,所谓三系是:(1)雄性不育系。

雌蕊发育正常,而雄蕊的发育退化或败育,不能自花授粉结实。

(2)保持系。

雌雄蕊发育正常,将其花粉授予雄性不育系的雌蕊,不仅可结成对种子,而且播种后仍可获得雄性不育植株。

植物雄性不育加倍体育种利用及分子育种研究植物生殖的复杂性一直令人所触及,植物雄性不育是指在花药内的花粉可生长,但由于花粉中的某些基因发生突变,导致其无法进行准确的授粉作用。

这种情况需要借助外来花粉的授粉作用,才能使种子正常形成。

而植物的加倍体育种则是在植物育种领域中一个备受关注和充满潜力的技术。

一、植物雄性不育在育种中的应用植物雄性不育对育种具有重要的意义。

一方面,借助外来花粉授粉的方式,可以实现植物间不同种、不同亚种甚至不同属的杂交组合。

这种方式相对自然杂交而言是一种更加可控的育种手段,可以使育种人员在时空上实现更充分的组合。

例如,可以结合在早熟性、耐病性、抗逆性等方面具有巨大潜力的基因和基因组,实现优质高产新品种的培育。

另一方面,植物雄性不育技术也可以被用作杂交亲本的产生。

以玉米为例,选取一些具有不同千粒重、颖壳大小、种植面积等不同性状的玉米品种作为亲本,通过植物雄性不育技术,使得杂交后代成为一种新的、携带了亲本性状的玉米品种,具有更好的适应性和生产效果。

二、植物加倍体育种技术植物加倍体育种技术指的是通过人工方式将某个植物细胞的染色体数目翻倍,使其成为一种新的加倍体材料,这种材料通常具有比普通物种更宽广的基因多样性、更快的生长速度和更强的适应性。

在育种和农业生产中,植物加倍体技术的应用对于短期内获得更高的生产效益具有较高的潜力。

植物加倍体育种技术的应用通常包括合同加倍体杂交、纯系产生、基因转导、重组增生和抗逆性提升。

其中合同加倍体杂交指的是在同一个加倍体材料中杂交具有不同染色体数目的物种,以获得更加适应性较强的新品种。

纯系产生指的是产生一组某个父本的纯系物种,以确定其对后代的基因遗传方向。

基因转导涉及到外源基因的应用,可以将某种有价值的基因转移到加倍体物种中,以获得更好的农业生产效果。

重组增生则是指将两个加倍体亲本进行杂交,产生一种经过拮抗质量优化的产物。

抗逆性提升则是指对加倍体株系进行参数检测并提高其对环境逆境因素的抗性。

利用植物雄性不育性生产杂种种子雄性不育是指雄性器官发育不良,失去生殖功能,导致不育的特性。

雄性不育性在植物界普遍存在。

据Kaul(1988)报道,已经在43科162属617个物种及种间杂种中发现了雄性不育,其中包括玉米、水稻、小麦、高粱、油菜、棉花等主要农作物。

雄性不育可以作为重要工具用于各种作物的杂交育种和杂种优势利用,特别是自花授粉作物和常异花授粉作物的杂种优势利用,更是把雄性不育作为最重要的途径。

当杂交母本获得了雄性不育性,就可以免去大面积繁殖制种时的去雄劳动,降低生产成本,提高杂种种子质量,带来更大的经济效益。

一、植物雄性不育性的分类(一)质核互作雄性不育质核互作雄性不育是受细胞质不育基因和对应的细胞核不育基因共同控制的不育类型,常被简称为胞质不育(CMS)。

当胞质不育基因S存在时,核内必须有相对应的隐性不育基因rr,个体才表现不育。

在杂交或回交时,只要父本核内没有显性可育基因R,则杂交子代一直保持雄性不育,表现细胞质遗传的特征。

如果细胞质基因是正常可育基因N,即使核基因是rr,个体仍然正常可育;如果核内存在显性可育基因R,不论细胞质是S或N,个体均表现育性正常。

按照细胞质中有可育基因N或不育基因S,细胞核中有显性可育基因RR,隐性不育基因rr,杂合基因Rr,质核结合后将会组成6种基因型(表10-1)。

6种基因型中只有S(rr)一种不育,具有这种基因型的品系或自交系就称雄性不育系,简称不育系(A)。

它由于细胞质基因体内生理机能失调,以致雄性器官发育不良没有生殖能力,但它的雌蕊是正常的,可以接受外来花粉而受精结实。

其余5种基因型都是可育的,如果以不育型为母本,分别与5种可育型杂交将会出现以下三种情况:表10-1 质核互作的6种遗传结构细胞核基因细胞质基因RR Rr rr N(可育)N(RR)可育N(Rr)可育N(rr)可育S(不育)S(RR)可育S(Rr)可育S(rr)可育(1)S(rr)×N(rr)→S(rr),F l全部表现不育,说明N(rr)具有保持不育性在世代中稳定传递的能力,具有N(rr)基因型的品系或自交系称雄性不育保持系,简称保持系(B)。