八年级地理中国人口

- 格式:pdf

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:9

教学设计2024 秋季八年级地理上册第一章《从世界看中国:人口》一、教学目标(核心素养)1.人地协调观:认识人口与资源、环境的关系,树立可持续发展的观念。

2.综合思维:综合分析中国人口的数量、分布、增长特点及带来的影响。

3.区域认知:了解不同地区人口分布的差异,增强区域认知能力。

4.地理实践力:通过调查、数据分析等活动,提高学生对人口问题的认识和实践能力。

二、教学重点1.中国人口的数量和增长特点。

2.中国人口的分布特点。

三、教学难点1.分析中国人口问题及对策。

2.理解人口与资源、环境的关系。

四、教学资源1.教材、地图册。

2.多媒体课件,包括图片、视频、数据图表等。

3.新闻报道、案例资料。

五、教学方法1.讲授法:讲解中国人口的基本情况。

2.读图分析法:引导学生分析中国人口分布图,总结分布特点。

3.案例分析法:通过具体案例分析人口问题及对策。

4.小组讨论法:组织学生讨论人口与资源、环境的关系。

六、教学过程1.导入新课1.展示世界人口分布图和中国人口分布图。

2.提问:从这两幅图中你能看出中国人口在世界上的地位吗?中国人口分布有什么特点呢?引导学生思考中国人口问题。

3.引出课题:从世界看中国——人口。

2.新课教学1.中国人口的数量1.介绍中国是世界上人口最多的国家,目前人口数量超过14亿。

2.通过数据对比,让学生了解中国人口在世界人口中的比重。

2.中国人口的增长特点1.展示中国不同历史时期的人口增长曲线。

2.分析新中国成立以来人口增长的特点:增长速度快,特别是20 世纪50-70 年代;20 世纪80 年代以来,由于实行计划生育政策,人口增长速度有所减缓。

3.中国人口的分布特点1.展示中国人口分布图。

2.特点:东多西少。

结合地形、气候、经济发展等因素分析分布特点的成因。

3.东部地区自然条件优越,地形平坦、气候适宜、交通便利、经济发达,吸引了大量人口聚居;西部地区自然条件相对较差,人口较为稀少。

4.中国人口问题及对策1.人口问题:1.人口基数大,增长快,给资源、环境和社会经济带来巨大压力。

八年级地理《中国人口》的说课稿一、说教材今天我说课的内容是八年级地理上册第三章《中国的人口》的第一节《人口的基本国情》和第二节《我国人口的分布》。

二、说教学目标根据教学大纲的要求和学生已有的知识水平,确定本课的教学目标为:1.知识目标:了解我国人口增长的特点,理解人口增长与社会、经济发展的关系。

2.能力目标:通过读图分析,培养学生的观察、分析能力;通过小组讨论,培养学生的合作、探究能力。

3.情感、态度、价值观目标:通过学习,让学生认识到人口增长要与社会、经济发展相适应,树立正确的人口观。

三、说教学重难点根据本节课的教学内容和学生的实际情况,确定本节课的教学重难点为:1.教学重点:我国人口增长的特点及其对社会、经济发展的影响。

2.教学难点:如何理解人口增长与社会、经济发展的关系。

四、说教法与学法本节课我将采用多媒体辅助教学法、小组探究法、读图分析法等教学方法。

学生将采用小组合作学习法、读图分析法等学习方法。

五、说教学过程1.导入新课:通过展示一些我国的人口数据资料,让学生了解我国人口的基本情况,从而导入新课。

2.讲授新课:首先让学生了解我国人口增长的特点,然后通过多媒体展示一些图片和资料,让学生了解我国不同地区的人口分布情况。

在此基础上,让学生小组讨论,探究我国人口的分布特点及原因。

最后让学生阅读课文,了解我国人口增长对社会、经济发展的影响。

3.巩固练习:让学生完成课本上的练习题,并让学生举出一些我国人口增长对社会、经济发展产生影响的实例。

4.归纳小结:通过总结本节课的学习内容,让学生认识到人口增长要与社会、经济发展相适应,树立正确的人口观。

六、说板书设计本节课的板书设计将按照以下顺序进行:首先板书“中国的人口”,然后依次板书“人口的增长”、“人口的分布”、“人口的增长对社会、经济发展的影响”。

其中,“人口的增长”包括人口增长的特点和人口增长的原因两个部分,“人口的分布”包括人口的分布特点和影响人口分布的因素两个部分,“人口的增长对社会、经济发展的影响”包括积极影响和消极影响两个部分。

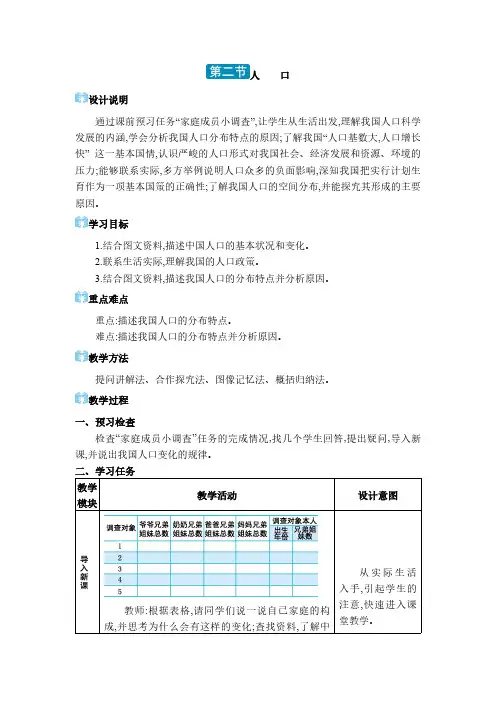

人口设计说明通过课前预习任务“家庭成员小调查”,让学生从生活出发,理解我国人口科学发展的内涵,学会分析我国人口分布特点的原因;了解我国“人口基数大,人口增长快”这一基本国情,认识严峻的人口形式对我国社会、经济发展和资源、环境的压力;能够联系实际,多方举例说明人口众多的负面影响,深知我国把实行计划生育作为一项基本国策的正确性;了解我国人口的空间分布,并能探究其形成的主要原因。

学习目标1.结合图文资料,描述中国人口的基本状况和变化。

2.联系生活实际,理解我国的人口政策。

3.结合图文资料,描述我国人口的分布特点并分析原因。

重点难点重点:描述我国人口的分布特点。

难点:描述我国人口的分布特点并分析原因。

教学方法提问讲解法、合作探究法、图像记忆法、概括归纳法。

教学过程一、预习检查检查“家庭成员小调查”任务的完成情况,找几个学生回答,提出疑问,导入新课,并说出我国人口变化的规律。

二、学习任务教学模块教学活动设计意图教师:根据表格,请同学们说一说自己家庭的构成,并思考为什么会有这样的变化;查找资料,了解中从实际生活入手,引起学生的注意,快速进入课堂教学。

国有多少人口。

引导学生了解我们最新统计的人口数量和我国人口占世界的比例。

我国人口总数为14.12亿(第七次全国人口普查),是世界上人口最多的国家。

教师,提问,学生回答。

1.我国人口数量是多少?引导学生读图1.10中国人口增长示意,说出中国目前人口情况、增长过程有何特点及其形成原因。

目前我国人口数量居世界第一。

培养学生使用“人口增长曲线图”等地理图表的能力,会读、会分析。

人口增长的特点:中华人民共和国成立前,人口增长较慢;中华人民共和国成立后,人口增长较快。

2.中华人民共和国成立后,我国人口增长迅速的原因及影响是什么?原因:社会稳定,经济发展快,医疗卫生条件改善。

影响:提供了充足的劳动力和消费市场;对食品、住房、教育、医疗、交通等的需求量巨大,给我国资源、环境和社会经济发展带来沉重的压力。

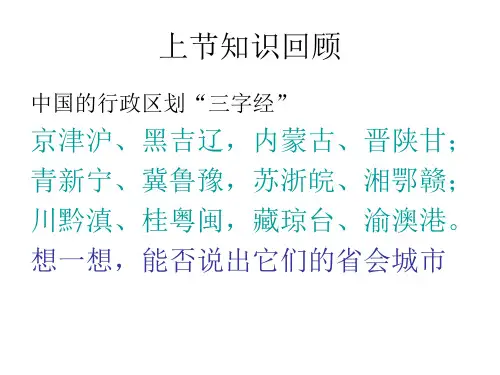

第一章中国的疆域与人口摘要第一节中国的疆域1.中国的疆域:我国东西横跨5200多千米,南北纵贯5500余千米,陆地面积960万平方千米,仅次于俄罗斯、加拿大,居世界第3位。

我国的领海宽度是12海里,按照《联合国海洋法公约》的规定,我国管辖的海域面积约300万平方千米。

2.中国的位置:从半球位置看,位于北半球和东半球。

从海陆位置看,位于亚洲东部,太平洋的西岸;自北向南临渤海黄海东海南海。

从地球五带位置看,绝大部分在北温带,少部分在热带,没有寒带。

从经度位置看,我国东西两端经度相差62度,跨5个时区(东5区,东6区,东7区,东8区,东9区),相差约5个小时。

从纬度位置看,我国南北两端跨约49度。

从相邻位置看,陆上边界线长 2万多千米,有陆上邻国14 个,与我国国界线最长的邻国是蒙古,与我国陆上国界线不连续的国家有俄罗斯、印度等,面积最大的临国是俄罗斯,面积最大的内陆临国是哈萨克斯坦。

大陆海岸线长18000千米,隔海相望的邻国 6 个,其中隔黄海相望的国家是韩国,隔东海相望的国家是日本。

3.最北端在黑龙江省漠河以北的黑龙江主航道中心线上(53°33.5′N)。

最南端在南海的南沙群岛中的曾母暗沙(3°51′N,112°16′E) 。

最东端在黑龙江省黑龙江与乌苏里江的汇合处——黑瞎子岛(48°27′N,135°05′E) 。

最西端在新疆帕米尔高原,约在中、塔、吉三国边界交点西南方约25公里处(39°15′N、73°33′E)。

4.我国是世界上海岸线最长的国家之一,长达18000多千米。

我国自北向南所临的海洋,依次是渤海、黄海、东海、南海,它们都是太平洋的边缘部分。

分界:渤海—渤海海峡以西;长江口北岸是黄海、东海;台湾海峡属东海;以南为南海。

渤海与黄海的大致分界线:以辽东半岛的老铁山角与蓬莱角之间的连线。

黄海与东海的大致分界线:以长江口北岸的启东岛与济州岛之间的连线。

八年级下册地理知识总结一、中国的人口和民族1. 中国的人口:(1)人口数量:中国是世界上人口最多的国家,2020年全国第七次人口普查数据显示,全国人口总数为亿。

(2)人口分布:中国的人口分布不均,主要集中在东部和中部地区,而西部和边远地区人口稀少。

2. 中国的民族:(1)民族构成:中国有56个民族,包括汉族和55个少数民族。

(2)民族分布:中国的少数民族主要分布在边远地区和西部地区。

二、中国的自然地理特征1. 地形地貌:中国地形多样,包括高原、山地、盆地、平原和丘陵等。

其中,高原和山地是主要的地形类型,占全国总面积的2/3以上。

2. 气候特点:中国气候复杂多样,包括热带、亚热带、温带和寒带等气候类型。

季风气候是中国最重要的气候类型,其特点是四季分明,雨热同期。

3. 水文地理:中国水资源丰富,但分布不均。

长江、黄河、珠江等大江大河发源于青藏高原,向东流向海洋。

三、中国的经济地理特征1. 农业:中国是世界上最大的农业生产国之一,主要农作物有水稻、小麦、玉米等。

同时,中国也是世界上最大的畜牧业生产国之一,主要畜种有猪、牛、羊等。

2. 工业:中国工业门类齐全,包括能源、机械、电子、纺织等众多领域。

近年来,中国的高新技术产业发展迅速,已经成为全球重要的高新技术产品生产和出口国之一。

3. 交通:中国的交通网络发达,包括铁路、公路、水路和航空等多种运输方式。

其中,高速铁路发展迅速,已经成为世界上高速铁路运营里程最长的国家。

四、中国的区域地理特征1. 东部沿海地区:包括东部沿海省份和直辖市,经济发达,人口密集,是中国最重要的工业、农业和交通中心。

2. 中部地区:包括中部平原和盆地地区,以农业为主导产业,是中国的重要粮食和棉花生产基地。

3. 西部地区:包括西部高原和山地地区,经济发展相对滞后,但资源丰富。

近年来,随着国家西部大开发战略的实施,西部地区经济得到快速发展。