瑷珲腾冲人口地理分界线

- 格式:docx

- 大小:20.87 KB

- 文档页数:2

重庆科技学院学报(社会科学版)2008年第4期JournalofChongqingUniversityofScienceandTechnology(SocialSciencesEdition)No.42008地理分界的意义至少有三重:其一为自然的或环境的;其二为政治的,或曰疆域的;其三为文化的,或曰观念的。

其中,文化边界是相对不确定的,一般由文化因素的综合来确定,具有感知的性质。

前人透过纷繁复杂的现象,向无字处读书,对隐藏的走线多有发现。

这里,仅就前人提出的三条分界线作介绍和分析。

一、三条分界线的提出第一条分界线是司马迁提出的。

司马迁在《史记・货殖列传》中指出:“夫山西饶材、竹、穀、纑、旄、玉石;山东多鱼、盐、漆、丝、声色;江南出棻、梓、姜、桂、金、锡、连、丹沙、犀、玳瑁、珠玑、齿革;龙门、碣石北多马、牛、羊、旃裘、筋角;铜、铁则千里往往山出釭置,此其较大也。

”把当时的经济区划分为山西区、山东区、江南区和龙门、碣石以北地区。

其中,龙门、碣石以北地区与其他经济区不同,它是司马迁规划的农枚分界线。

该线自山、陕之间的龙门起,由西南向东北将今山西省斜切为两半,又越过太行山继续向东北,至于今冀东北的碣石。

以龙门、碣石两个“点”标界,来说明这条农业区与游牧区的分界这“一线”,可谓司马迁的一大发现。

第二条分界线出自唐代僧一行提出的“天下山河两戒”观念。

《新唐书・天文志》载:“而一行以为,天下山河之象存乎两戒。

北戒自三危、积石,负终南地络之阴,东及太华,逾河,并雷首、底柱、王屋、太行,北抵常山之右,乃东循塞垣,至濊貊、朝鲜,是谓北纪,所以限戎狄也。

南戒自岷山、璠冢,负地络之阳,东及太华,连益山、熊耳、外方、桐柏,自上洛南逾江、汉,携武当、荆山,至于衡阳,乃东循岭徼,达东瓯、闽中,是谓南纪,所以限蛮夷也。

故《星传》谓北戒为‘胡门’,南戒为‘越门’。

河源自北纪之首,循雍州北徼,达华阴,而与地络相会,并行而东,至太行之曲,分而东流,与经、渭、济渎相为表里,谓之‘北河’。

“胡焕庸线”为何如此神奇作者:暂无来源:《读报参考》 2018年第20期在中国的人口地理版图上,有一条重要的分界线——“胡焕庸线”。

这条自黑龙江黑河至云南腾冲的直线,于83年前由中国人口地理学、人文地理学的扛鼎者胡焕庸先生提出,不但首次揭示了中国人口分布规律,在之后的几十年中,无论外部条件如何变化,“胡焕庸线”依然“岿然不动”。

甚至在今天的互联网时代,2亿人同时登录QQ的在线示意图也印证着这条神奇的分界线。

那么,“胡焕庸线”从何而来?奥妙在哪儿?它对中国乃至世界又有着怎样的影响?最早由“大数据”得来的中国人口地理大发现1935年,34岁的国立中央大学地理系主任胡焕庸在《地理学报》发表了他人生中最重要的论文:《中国之人口分布》。

在这篇文章的末尾,有一张中国人口分布地图,并提出了一条区分人口稀密程度的界线,一头是东北黑龙江的爱辉(旧名“瑷珲”,今黑河市北部),一头是云南的腾冲。

这条45度倾斜的直线把中国版图一分为二,线的东南侧,国土面积占当时版图的36%,人口却占96%,线的西北侧,面积占64%,人口只占4%,两侧人口密度相差了40多倍。

这就是著名的中国人口分界线:“爱辉—腾冲”线(1949年后称“黑河—腾冲线”),在国际上,命名为“胡焕庸线”。

2009年,中国地理学会发起“中国地理百年大发现”评选,“胡焕庸线”名列其中,被称为20世纪中国地理最重要发现之一。

“胡焕庸线”之所以著名,其中很重要一部分源于其绘制的科学性。

很难想象在战乱频起、民生凋敝的年代,完成这项工作要付出怎样的努力。

据胡焕庸的学生吴传均院士回忆,当时中国的总人口约为4.75亿人,胡焕庸以1个点表示1万人,将4万多个点落在地图上,再以等值线画出人口密度图。

在没有计算机的年代,用手工画2万多个点,再计算等值连线,耗费的功夫是惊人的。

可以说,“胡焕庸线”是中国地理学家第一次运用“大数据”做出的重大发现。

更令世人惊奇的是,80多年来,中国经历了无数变化,人口从4.7亿变成13.8亿,经济规模增量巨大,国家的区域发展规划和人口政策更是数度适时调整……然而,无论外部条件怎么变化,“胡焕庸线”却总能“岿然不动”。

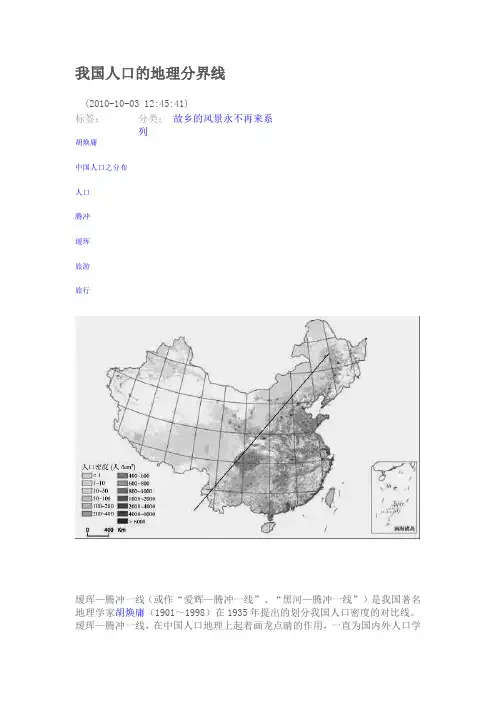

我国人口的地理分界线(2010-10-03 12:45:41)标签:胡焕庸中国人口之分布人口腾冲瑷珲旅游旅行分类:故乡的风景永不再来系列瑷珲—腾冲一线(或作“爱辉—腾冲一线”、“黑河—腾冲一线”)是我国著名地理学家胡焕庸(1901~1998)在1935年提出的划分我国人口密度的对比线。

瑷珲—腾冲一线,在中国人口地理上起着画龙点睛的作用,一直为国内外人口学者和地理学者所承认和引用,并且被美国俄亥俄州立大学田心源教授称为“胡焕庸线”。

在地理学(特别是人口地理学与人文地理学)以及人口学上,具有重大意义。

2009年,值新中国成立60周年、中国地理学会成立百年、我国近现代地理学创立和发展百周年之际,《中国国家地理》杂志社与中国地理学会共同发起了“中国地理百年大发现”的评选活动。

入选的就有:1935年,胡焕庸提出黑河(爱辉)—腾冲线即“胡焕庸线”,首次揭示了中国人口分布规律。

划分位置这条线从黑龙江省瑷珲(1956年改称爱珲,1983年改称黑河市,今黑河市爱辉区)到云南省腾冲,大致为倾斜45度基本直线。

线东南方36%国土居住着96%人口,以平原、水网、丘陵、喀斯特和丹霞地貌为主要地理结构,自古以农耕为经济基础;线西北方人口密度极低,是草原、沙漠和雪域高原的世界,自古游牧民族的天下。

因而划出两个迥然不同自然和人文地域。

划分意义地理学家胡焕庸(1901~1998)引进西方近代地理学理论和方法,从人地关系的角度研究我国人口问题和农业问题。

提出中国人口的地域分布以瑷珲—腾冲一线为界而划分为东南与西北两大基本差异区。

20世纪30年代,胡焕庸就在《地理学报》上发表了我国人口地理和农业地理方面第一批论文。

其中,最重要的论文包括《中国人口之分布》。

《中国人口之分布》里,第一次用等值线的方法,绘制《中国人口密度图》。

《中国人口之分布》一文着重分析我国不同地区的人口密度,特别是我国东南部和西北部在人口密度方面的鲜明对比。

我国东南部地狭人稠,而西北部地广人稀。

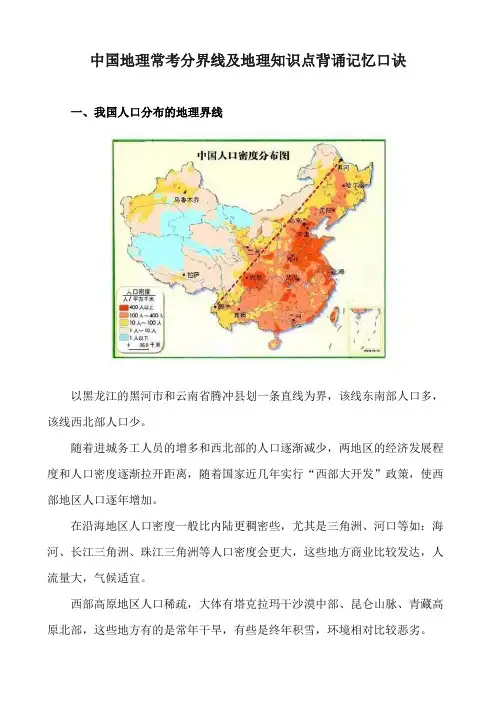

太全了!中国各种地理分界线汇总1.我国人口分布的地理界线:大体以黑龙江的黑河市和云南省腾冲市划一条直线为界,该线东南部人口多,该线西北部人口少。

2.地势阶梯界线(1)第一级阶梯和第二级阶梯的界线:西起昆仑山脉,经祁连山脉向东南到横断山脉东缘。

(2)第二级阶梯和第三级阶梯的界线:由东北向西南依次是大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山。

3.地形区界线(1)内蒙古高原和东北平原界线:大兴安岭。

(2)黄土高原和华北平原界线:太行山脉。

(3)四川盆地和长江中下游平原界线:巫山。

(4)云贵高原和青藏高原界线:横断山脉。

(5)准噶尔盆地和塔里木盆地界线:天山山脉。

(6)青藏高原和塔里木盆地界线:昆仑山脉。

(7)黄土高原和汉水谷地界线:秦岭。

(8)河西走廊和柴达木盆地界线:祁连山脉。

(9)四川盆地和汉水谷地界线:大巴山脉。

(10)内蒙古高原和黄土高原界线:古长城。

(l1)长江中下游平原和华北平原界线:淮河。

4.气候界线(1)1月0℃等温线(也是亚热带与暖温带及高原气候区分界线):大体沿着青藏高原东南边缘,向东经过秦岭一淮河一线。

(2)800毫米等降水量线(湿润区和半湿润区界线):沿着青藏高原东南边缘,向东经过秦岭一淮河一线。

(3)400毫米等降水量线(半湿润区和半干旱区界线):从大兴安岭西坡经过张家口、兰州、拉萨附近,到喜马拉雅山脉东部。

(4)200毫米等降水量线(半干旱区与干旱区界线):大致通过阴山、贺兰山、祁连山、巴颜喀拉山到冈底斯山一线。

(5)季风区与非季风区:大致通过大兴安岭、阴山、贺兰山、巴颜喀拉山、冈底斯山一线5.河流界线(1)外流区和内流区的界线:北段大体沿大兴安岭一阴山一贺兰山一祁连山(东端)一线,南段比较接近200毫米等降水量线。

(2)长江水系与黄河水系分水岭:巴颜喀拉山脉一秦岭。

(3)长江水系与珠江水系的分水岭:南岭。

(4)澜沧江与怒江的分水岭:怒山。

(5)长江流域与东南沿海诸河流域的分水岭:武夷山。

2020-2021学年新教材地理鲁教版必修第二册教案:第1单元第1节人口分布含解析第一节人口分布课程标准核心素养目标运用资料,描述人口分布的特点及影响因素1。

结合图表资料,掌握世界人口的分布特点和规律。

(综合思维、区域认知)2.结合案例,理解影响人口分布的地理因素。

(综合思维)3。

结合胡焕庸线,探究中国的人口分布特点及成因。

(综合思维、区域认知)一、人口分布特点1.世界人口分布的最显著特点具有不均衡性,形成明显的人口稠密区和人口稀疏区.2.世界人口分布的规律(1)主要集中在北半球中低纬度地带。

(2)主要集中在距海较近地带,目前世界人口约有一半分布在距离海岸200千米以内的地区。

(3)主要集中在海拔较低地带。

其中,海拔200米以下的平原地区,分布着世界一半以上的人口。

(4)主要趋向于城镇地区。

1.自然因素(基本因素)2。

社会经济因素(1)主要包括:经济发展水平、交通和通信条件、文化教育、政府政策和地方习俗等。

(2)影响最显著因素:经济发展水平.(3)可能在较短时间内改变一个国家或地区人口分布的因素:政府的政策以及战争等。

(4)历史因素:开发历史悠久的地区人口稠密,如亚洲和欧洲等开发历史悠久的地区。

[易误警示]非洲和南美洲热带地区的人口稠密区位于高原、山区,而不是分布于平原上。

主要是受气温、降水、疟蚊等因素的影响,说明了影响人口分布的自然环境因素是复杂的,应具体情况具体分析。

1.位置:从黑龙江瑷珲(今黑龙江省黑河市爱辉区)至云南腾冲之间的连线。

2.人口分布状况(1)此线东南部地区:人口约占全国96%,土地面积约占全国36%(1935年)。

(2)此线西北部地区:人口约占全国4%,土地面积约占全国64%(1935年)。

1.东亚、东南亚、南亚以及西欧和非洲等区域,都是人口稠密区。

()2.人口稠密区都在大河中下游平原和河口三角洲地区.()3.社会经济因素一直是影响人口分布的决定性因素。

()4.我国人口分布特点是东部地区多,西部地区少。

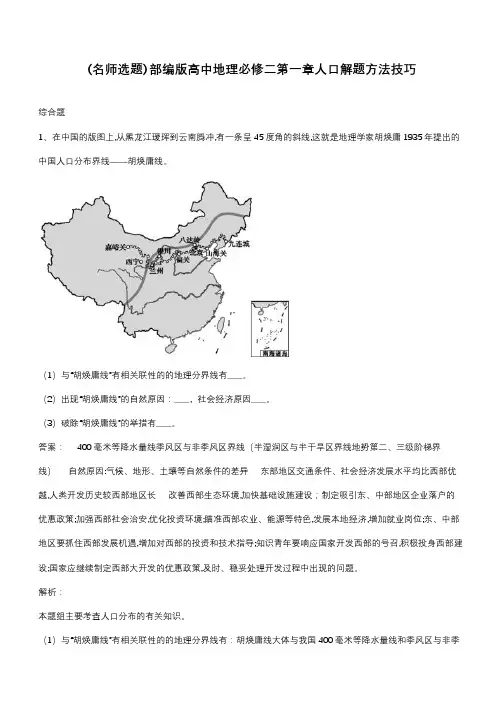

(名师选题)部编版高中地理必修二第一章人口解题方法技巧综合题1、在中国的版图上,从黑龙江瑷珲到云南腾冲,有一条呈45度角的斜线,这就是地理学家胡焕庸1935年提出的中国人口分布界线——胡焕庸线。

(1)与“胡焕庸线”有相关联性的的地理分界线有____。

(2)出现“胡焕庸线”的自然原因:____,社会经济原因____。

(3)破除“胡焕庸线”的举措有____。

答案: 400毫米等降水量线季风区与非季风区界线(半湿润区与半干旱区界线地势第二、三级阶梯界线)自然原因:气候、地形、土壤等自然条件的差异东部地区交通条件、社会经济发展水平均比西部优越,人类开发历史较西部地区长改善西部生态环境,加快基础设施建设;制定吸引东、中部地区企业落户的优惠政策;加强西部社会治安,优化投资环境;瞄准西部农业、能源等特色,发展本地经济,增加就业岗位;东、中部地区要抓住西部发展机遇,增加对西部的投资和技术指导;知识青年要响应国家开发西部的号召,积极投身西部建设;国家应继续制定西部大开发的优惠政策,及时、稳妥处理开发过程中出现的问题。

解析:本题组主要考查人口分布的有关知识。

(1)与“胡焕庸线”有相关联性的的地理分界线有:胡焕庸线大体与我国400毫米等降水量线和季风区与非季风区界线相关联。

(2)出现“胡焕庸线”的自然原因:两边的气候、地形、土壤等自然条件的差异,东部气候条件优越、地形平坦、土壤肥沃,西部气候条件较恶劣,地形崎岖、多荒漠化地区。

社会经济原因:东部地区交通比较便利、经济比较发达、开发历史悠久。

(3)破除“胡焕庸线”的举措主要围绕着吸引人口西移,促进西部经济发展方面:①加大投入,加快基础设施建设,改善西部生态环境;②政策倾斜,引导东、中部地区企业到西部落户;③加强西部治安管控,优化安全投资环境;④发展特色农业、开发西部丰富的能源资源,促进经济发展,提高就业水平;⑤东、中部地区要加大对西部的帮扶力度,共同走向富裕;⑥国家要加大西部人才队伍的培养,鼓励优秀的青年到西部就业;⑦国家及时、稳妥处理开发过程中出现的问题。

中国地理常考分界线及地理知识点背诵记忆口诀一、我国人口分布的地理界线以黑龙江的黑河市和云南省腾冲县划一条直线为界,该线东南部人口多,该线西北部人口少。

随着进城务工人员的增多和西北部的人口逐渐减少,两地区的经济发展程度和人口密度逐渐拉开距离,随着国家近几年实行“西部大开发”政策,使西部地区人口逐年增加。

在沿海地区人口密度一般比内陆更稠密些,尤其是三角洲、河口等如:海河、长江三角洲、珠江三角洲等人口密度会更大,这些地方商业比较发达,人流量大,气候适宜。

西部高原地区人口稀疏,大体有塔克拉玛干沙漠中部、昆仑山脉、青藏高原北部,这些地方有的是常年干旱,有些是终年积雪,环境相对比较恶劣。

二、地势阶梯界线1.第一级阶梯和第二级阶梯的界线:西起昆仑山脉,阿尔金山脉,经祁连山脉向东南到横断山脉东缘。

2.第二级阶梯和第三级阶梯的界线:由东北向西南依次是大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山。

三、地形区界线1.内蒙古高原和东北平原界线:大兴安岭。

2.黄土高原和华北平原界线:太行山脉。

3.四川盆地和长江中下游平原界线:巫山。

4.云贵高原和青藏高原界线、四川盆地与青藏高原界线:横断山脉。

5.准噶尔盆地和塔里木盆地界线:天山山脉。

6.青藏高原和塔里木盆地界线:昆仑山脉。

7.黄土高原和汉水谷地界线:秦岭。

8.河西走廊和柴达木盆地界线:祁连山脉。

9.四川盆地和汉水谷地界线:大巴山脉、米仓山脉。

10.内蒙古高原和黄土高原界线:古长城。

11.长江中下游平原和华北平原界线:淮河。

12.云贵高原与东南丘陵界线:雪峰山四、气候界线1.1月0℃等温线(也是亚热带与暖温带及高原气候区分界线):大体沿着青藏高原东南边缘,向东经过秦岭一淮河一线。

2.800毫米等降水量线(湿润区和半湿润区界线):沿着青藏高原东南边缘,向东经过秦岭一淮河一线。

3.400毫米等降水量线(半湿润区和半干旱区界线):从大兴安岭西坡经过张家口、兰州、拉萨附近,到喜马拉雅山脉东部。

我国人口地理分界线是哪条

人口分布是指人口在一定时间内的空间存在形式、分布状况,包括各类

地区总人口的分布,以及某些特定人口(如城市人口、特定的人口过程和构

成(如迁移、性别等)的分布等。

1人口地理从哪到哪进行划分我国着名的人口地理分界线是从黑河到腾冲。

我国人口分布的地理界线:大体以黑龙江的黑河市和云南省腾冲市划一条直

线为界,该线东南部人口多,该线西北部人口少.

分析:中华人民共和国成立后,由于人民生活水平的提高和医疗卫生条件

的改善,人口死亡率大幅度下降,中国人口快速增长.根据2010年全国第六次人口普查结果,中国总人口为13.7亿,约占世界人口总数的1/5,是世界

上人口最多的国家.

解:中国人口地区分布不均.一般来说,以黑龙江省的黑河-云南省的腾冲线为界,东部地区人口多(稠密),西部地区人口少(稀疏);此线以东人口

稠密,面积仅占全国总面积的43%,人口却占全国总人口的94%,此线以西人口稀疏,面积占全国总面积的57%,人口只占总人口的6%.

1人口分布特点有哪些世界人口分布具有以下特点:

不平衡性

人口分布的最大特征是不平衡性。

就全世界而言,当前地球上只占陆地面

积7%的地区,却居住着全球70%的人口;全球90%以上的人口集中在不到10%的陆地上;而大陆上有35%~40%的土地基本上无人居住。

就区域而言,各大洲和各国之间的人口分布也是不平衡的。

亚洲陆地面积占全球的。

《人文地理学》各章思考题及习题第一章1、说明人文地理学的研究对象,主要内容及主要特征。

2、什么是生产关系决定论?分析其产生的时代背景。

3、对人地相关论与人地协调论进行分析比较。

4、试举出具有代表性的地理环境决定论的观点,并对其进行分析和评价。

5、什么是人地相关论?详细阐述人地相关论的代表性观点,并加以分析和评价。

7、建国以来,我国人文地理学发展的阶段特征是什么?8、为什么说人地关系论是人类地理学的基本理论?人地关系有何特征?第二章1、什么是文化景观?详述文化景观的主要组成成份。

2、文化地理学研究的主要课题是什么?3、文化景观与自然景观有何联系?4、简述文化与地理环境的关系。

5、举例说明文化的迁移扩散与扩展扩散有何不同。

6、什么是环境感知?举例说明环境感知在人类活动中的具体表现。

7、举例说明形式文化区与功能文化区有什么区别。

第三章1、影响人口空间分布的因素是什么?2、世界人口分布特征及一般规律是什么?3、中国人口分布有什么特点?4、人口的空间移动有什么社会经济意义?5、现代国际人口迁移有什么特点?6、现代国内人口迁移的主要特点是什么?7、人口迁移的主要机制是什么?第四章1、人口增长有何地区差异?其所造成的后果是什么?2、试分析中国的人口增长转变模式有什么特点?为什么?3、试分析工业革命以来,世界人口迅速增长的具体表现及其引发的问题。

4、原始社会时期的人口发展有什么特征?5、农业社会时期的人口发展有什么特征?6、兰迪的人口转变模式的基本特点是什么?第五章1、分析农业起源对社会发展的影响。

2、分析比较世界五大古文明起源的地理环境条件。

3、阐述原始农业的特点及区域分布。

4、比较东西方传统农业的特点。

5、阐述现代农业的主要特点及其地域类型。

第六章1、分析现代工业产生的原因和条件。

2、说明现代工业的发展历程。

3、从影响工业分布的因素及其变化,分析现代工业的空间格局有什么特点。

4、工业发展对社会经济有什么影响?第七章1、比较分析东西方城市产生和发展的差异。

考试常会出现中国地理分界线!今天,老师整理了地理考试中经常出现的10条中国地理分界线!一、我国人口分布的地理界线以黑龙江的黑河市和云南省腾冲县划一条直线为界,该线东南部人口多,该线西北部人口少。

随着进城务工人员的增多和西北部的人口逐渐减少,两地区的经济发展程度和人口密度逐渐拉开距离,随着国家近几年实行“西部大开发”政策,使西部地区人口逐年增加。

在沿海地区人口密度一般比内陆更稠密些,尤其是三角洲、河口等如:海河、长江三角洲、珠江三角洲等人口密度会更大,这些地方商业比较发达,人流量大,气候适宜。

西部高原地区人口稀疏,大体有塔克拉玛干沙漠中部、昆仑山脉、青藏高原北部,这些地方有的是常年干旱,有些是终年积雪,环境相对比较恶劣。

二、地势阶梯界线1、第一级阶梯和第二级阶梯的界线:西起昆仑山脉,阿尔金山脉,经祁连山脉向东南到横断山脉东缘。

2、第二级阶梯和第三级阶梯的界线:由东北向西南依次是大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山。

三、地形区界线1、内蒙古高原和东北平原界线:大兴安岭。

2、黄土高原和华北平原界线:太行山脉。

3、四川盆地和长江中下游平原界线:巫山。

4、云贵高原和青藏高原界线、四川盆地与青藏高原界线:横断山脉。

5、准噶尔盆地和塔里木盆地界线:天山山脉。

6、青藏高原和塔里木盆地界线:昆仑山脉。

7、黄土高原和汉水谷地界线:秦岭。

8、河西走廊和柴达木盆地界线:祁连山脉。

9、四川盆地和汉水谷地界线:大巴山脉、米仓山脉。

10、内蒙古高原和黄土高原界线:古长城。

11、长江中下游平原和华北平原界线:淮河。

12、云贵高原与东南丘陵界线:雪峰山四、气候界线1、1月0℃等温线(也是亚热带与暖温带及高原气候区分界线):大体沿着青藏高原东南边缘,向东经过秦岭一淮河一线。

2、800毫米等降水量线(湿润区和半湿润区界线):沿着青藏高原东南边缘,向东经过秦岭一淮河一线。

3、400毫米等降水量线(半湿润区和半干旱区界线):从大兴安岭西坡经过张家口、兰州、拉萨附近,到喜马拉雅山脉东部。

中国地理常考分界线及地理知识点背诵记忆口诀一、我国人口分布的地理界线以黑龙江的黑河市和云南省腾冲县划一条直线为界,该线东南部人口多,该线西北部人口少。

随着进城务工人员的增多和西北部的人口逐渐减少,两地区的经济发展程度和人口密度逐渐拉开距离,随着国家近几年实行“西部大开发”政策,使西部地区人口逐年增加。

在沿海地区人口密度一般比内陆更稠密些,尤其是三角洲、河口等如:海河、长江三角洲、珠江三角洲等人口密度会更大,这些地方商业比较发达,人流量大,气候适宜。

西部高原地区人口稀疏,大体有塔克拉玛干沙漠中部、昆仑山脉、青藏高原北部,这些地方有的是常年干旱,有些是终年积雪,环境相对比较恶劣。

二、地势阶梯界线1.第一级阶梯和第二级阶梯的界线:西起昆仑山脉,阿尔金山脉,经祁连山脉向东南到横断山脉东缘。

2.第二级阶梯和第三级阶梯的界线:由东北向西南依次是大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山。

三、地形区界线1.内蒙古高原和东北平原界线:大兴安岭。

2.黄土高原和华北平原界线:太行山脉。

3.四川盆地和长江中下游平原界线:巫山。

4.云贵高原和青藏高原界线、四川盆地与青藏高原界线:横断山脉。

5.准噶尔盆地和塔里木盆地界线:天山山脉。

6.青藏高原和塔里木盆地界线:昆仑山脉。

7.黄土高原和汉水谷地界线:秦岭。

8.河西走廊和柴达木盆地界线:祁连山脉。

9.四川盆地和汉水谷地界线:大巴山脉、米仓山脉。

10.内蒙古高原和黄土高原界线:古长城。

11.长江中下游平原和华北平原界线:淮河。

12.云贵高原与东南丘陵界线:雪峰山四、气候界线1.1月0℃等温线(也是亚热带与暖温带及高原气候区分界线):大体沿着青藏高原东南边缘,向东经过秦岭一淮河一线。

2.800毫米等降水量线(湿润区和半湿润区界线):沿着青藏高原东南边缘,向东经过秦岭一淮河一线。

3.400毫米等降水量线(半湿润区和半干旱区界线):从大兴安岭西坡经过张家口、兰州、拉萨附近,到喜马拉雅山脉东部。

浅议瑷珲—腾冲线及当前中国西部大开发中应采取的鼓励人口向西部迁移的建议和对策金融学院08B 2020508B44 王雪领瑷珲—腾冲一线(或作“爱辉—腾冲一线”、“黑河—腾冲一线”)是我国著名地理学家胡焕庸(1901~1998)在1935年提出的划分我国人口密度的对比线。

瑷珲—腾冲一线,在中国人口地理上起着画龙点睛的作用,一直为国内外人口学者和地理学者所承认和引用,并且被美国俄亥俄州立大学田心源教授称为“胡焕庸线”。

在地理学(特别是人口地理学与人文地理学)以及人口学上,具有重大意义。

2009年,值新中国成立60周年、中国地理学会成立百年、我国近现代地理学创立和发展百周年之际,《中国国家地理》杂志社与中国地理学会共同发起了“中国地理百年大发现”的评选活动。

入选的就有:1935年,胡焕庸提出黑河(爱辉)—腾冲线即“胡焕庸线”,首次揭示了中国人口分布规律。

这条线从黑龙江省瑷珲(1956年改称爱珲,1983年改称黑河市,今黑河市爱辉区)到云南省腾冲,大致为倾斜45度基本直线。

线东南方36%国土居住着96%人口,以平原、水网、丘陵、喀斯特和丹霞地貌为主要地理结构,自古以农耕为经济基础;线西北方人口密度极低,是草原、沙漠和雪域高原的世界,自古游牧民族的天下。

因而划出两个迥然不同自然和人文地域。

观察胡焕庸的人口密度地图(1935),发现人口最稠密的地区是东南沿海,其中以长江三角洲为最大的人口稠密区。

其次的人口稠密区分布在华北平原、江淮、四川盆地和京广沿线。

那时,全国人口4.58亿。

中国正处于全面抗战前夜,东北已沦于敌手,随后的抗日战争中发生了大规模的人口西迁。

在抗日战争、解放战争中,人口稠密的东南半壁,大多为战火蹂躏。

建国后,鉴于当时的情势,政府发动过几次大规模的人口西移,如屯垦戍边、三线建设、上山下乡等。

大半个世纪过去后,中国发生了天翻地覆的变化,人口增长到13亿。

令人震惊的是,胡焕庸发现的人口分布结构竟“巍然不动”。

第一章1.人文地理学以人文现象为研究主体,侧重于揭示人类活动的空间结构及其地域分布的规律性。

2.人文地理研究的对象:人地关系的传统、区域研究的传统、空间分析的传统。

3.人文地理学科的特性:社会性、区域性、综合性、统一性、预测性。

4.埃拉托色尼首创了“地理学”这一名词。

洪堡、李特尔被尊为近代地理学的开山大师。

5.洪堡创立了:因果原则、综合原则、比较原则、范围原则等研究的基本方法。

6.白兰士提出了“人地相关论”,麦金德提出了“大陆腹地学说”。

7.当代西方人文地理学的主要特征:1、理论与哲学方法论的多元化2、研究方法的不断革新3、研究内容和方向的社会化、应用化趋向。

8.古代人文地理学《禹贡》划分九州,分为:冀兖青,徐扬荆,豫梁雍。

9.我国古代出现的四种人地思想的萌芽:环境决定论、人定胜天、天人相关、因地制宜。

10.张相文编著了我国第一批地理教科书,1909发起创办我国第一个地理学术团——中国地学会。

11.胡焕庸的瑷珲(黑河)——腾冲人口地理分界线12.人文地理学的研究任务和对社会的贡献:一是对科学认知的贡献(研究地球表面,研究人地关系,涉及面广),二是对社会实践方面对决策的贡献,三是文化教育方面的作用。

第二章13.人文地理学研究的五大主题:1、文化区——人文事象的空间表征2、文化扩散——文化的时间现象3、文化生态学——文化与环境的关系4、文化整合——文化各特质之间的协调5、文化景观14.文化区的分类:形式文化区,功能文化区,乡土文化区。

15.形式文化区:某种文化现象,或某些具有相互联系的文化现象在空间分布上具有集中的核心区与模糊的边界文化区。

16.功能文化区:是该文化特征受政治、经济或社会某种功能影响,其内部彼此之间有一种互相联系从而确定其分布区范围的文化区。

17.乡土文化区:是居住于某一地区的居民的思想感情上有一种共同的区域自我意识18.文化扩散的分类1.扩展扩散(1)接触扩散或传染扩散,如电视机的传播(2)等级扩散,如广西壮族普及汉语(3)刺激扩散,如电脑的汉化。

黑河腾冲一线是什么的分界限人口地理分界限。

这条线大致地划分出了中国人口在区域上的分布,表达了中国人口东南和西北的分布区域之悬殊差异。

瑷珲—腾冲一线,在中国人口地理上起着画龙点睛的作用。

黑河——腾冲一线是我国A.人口地理分界限人口地理分界限。

这条线大致地划分出了中国人口在区域上的分布,表达了中国人口东南和西北的分布区域之悬殊差异。

瑷珲—腾冲一线,在中国人口地理上起着画龙点睛的作用。

黑河——腾冲一线是我国A.人口地理分界限

B.亚热带和温带的分界限

C.东部和西部地区的分界限

D.地势第一和其次阶梯的分界限

答案:A。

黑河——腾冲一线是我国人口地理分界限,此线以东人口稠密,以西人口稀疏。

黑河—腾冲线黑河—腾冲线,即瑷珲-腾冲线,或胡焕庸线,是一条贯穿中国幅员的假想直线段。

是我国有名地理学家胡焕庸〔1901~1998〕在1935年提出的划分我国人口密度的比照线。

该线从中国东北边疆的黑龙江省黑河市〔原名“瑷珲〞〕始终延长到中国西南边疆的云南省腾冲市〔县级市〕,大致地划分出了中国人口在区域上的分布,表达了中国人口东南和西北的分布区域之悬殊差异。

瑷珲—腾冲一线,在中国人口地理上起着画龙点睛的作用,在地理学〔特殊是人口地理学与人文地理学〕以及人口学上,具有重大意义。

它是一条奇怪的线,也是中国历史与地理开展的一个分水岭。

xx人口地理分界线:

瑗珲—xx线

1935年,在中国的自然地图上,出现了一条人口地理的分界线:

瑗珲—xx线。

这条线是当时著名的人口地理学家胡焕庸教授在创制中国人口分布图和人口密度图的同时考定的。

它是一条在地图上看得见,但在当地考察时却找不到的线,但实际上是中国历史与地理发展的分水岭。

首先,它是一条人口地理的分界线。

由东北至西南,从黑龙江瑗珲(今黑河)到云南腾冲作一直线,就是我国的人口地理分界线。

以此线为界,约有94%的人口居住在约占全国土地面积42.9%的东南部地区,约6%的人口居住在约占全国土地面积57.1%的西北部地区。

其次,它是一条自然地理的分界线。

它基本上和我国400毫米等降水量线重合,两边地理、气候迥异,所以它不仅是我国人口民族地理分界线,也是我国的自然地理分界线。

再次,它是历史地理分界线。

从历史上看,这条线是中原王朝直接影响力和中央控制疆域的边界线,是汉民族和其他民族之间战争与和平的生命线,还是中国历史地理分界线。

从这条线的周边,可以清晰寻找中国的疆域、今天我们称之为中华文明的影响是如何从中原地带,一点点拓展到西部与北部的踪迹。

这条线穿越的省会及xx有:

(1)xx段

xx--xx--xx

(2)xx段

河北张家口--山西大同--朔州--忻州——太原——临汾(洪洞县)

(3)xx段

河南三门峡市——陕西西安——商洛——汉中

(4)xx段

绵阳(江油、北川)--成都——雅安——西昌——攀枝花

(5)云南段昆明——大理(巍山)--腾冲

后来在1984年,我国将这条线修订沿长至瑞丽。

这条线在人口地理学和历史地理学中如此重要。

后来人们就以它的考订者的名字命名为“胡焕庸线”。

72年之后,这条看不见的线仍然主宰着中国东、西部的人口地理分布,与72年前相比,西部有些地区的人口增加了,但东多西少的格局基本上没有什么太大的变化。