单细胞藻类

- 格式:doc

- 大小:593.00 KB

- 文档页数:23

、单细胞藻类单细胞藻是海洋植物中结构最简单、但在海洋生态系统中最具重要意义的一群生物,它们是许多水生动物的直接饵料。

而那些不是直接摄食单细胞藻类为生的动物,也大都是间接地以它们作饵料,经过一次或多次转换才成长起来的。

据初步估算,自然界要生产出一公斤的鱼肉,约需数百公斤至上千公斤的单细胞藻类。

因此,可以说:海域单细胞藻类的丰富程度是该海域渔业丰歉的一重要决定因素。

当然,这里也应指出,如果某海域有机污染严重,造成水体富营养化,那么,在温、盐等环境条件适宜的情况下,可能会形成‘赤潮’(有关‘赤潮’的问题将在第五章海洋灾害加以叙述)。

此外,有些单细胞藻类在研究海流与水团的动态方面有重要意义;有些种类可附着于大型海藻体表,成为藻类养殖的害藻;有些还附生于船底,能降低船的航速。

单细胞藻类在硅藻门、甲藻门、裸藻门、金藻门、黄藻门、蓝藻门、红藻门、绿藻门中都有它们的存在。

其中,种类最多、数量最大的是硅藻门和甲藻门。

福建海域地处台湾海峡西部,是东海和南海的过渡区,常年受南海暖流和闽浙沿岸流的交错影响,况且还接纳许多河川输入的大量营养盐,水体肥沃,单细胞藻类非常丰富,调查记载的种类近千种,数量常年平均每立方米水体有单细胞藻类1340万个左右。

近岸、港湾区的数量还要大得多,如:厦门西港区1987年调查时,年平均竟高达每立方米水体1.8亿个。

(一)硅藻门(Bacillariophyta)硅藻为单细胞生活或借助胶质连成群体。

细胞具有特殊的壳壁,壳壁主要成分是由果胶质和硅质组成。

壳壁由两瓣套合,分为上、下壳,上壳稍大、下壳较小。

壳面有各种花纹。

根据花纹排列,分为中心纲和羽纹纲。

福建省沿海(包括台湾海峡)共已记录了784种,其中,中心纲308种,羽纹纲476种。

现将最主要属种简介如下:1.中心纲(亦称辐射纲)(Centricae)细胞壳面圆形、多角形、椭圆形或不规则形状,一般都有辐射对称花纹,没有纵沟和拟纵沟,不能运动,色素体小而数目多。

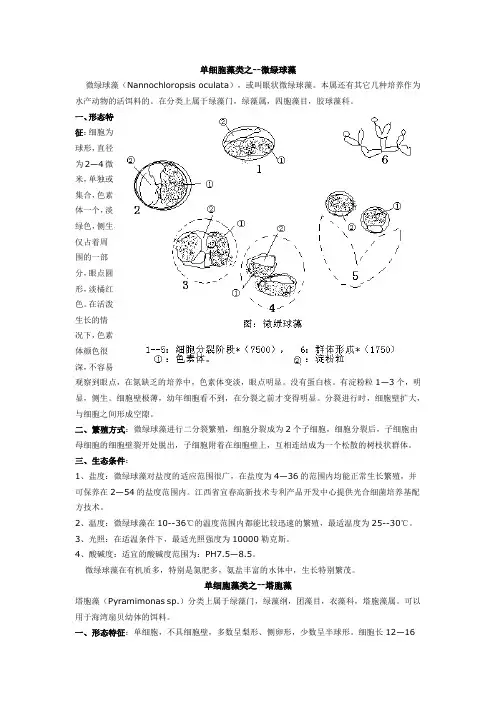

单细胞藻类之--微绿球藻微绿球藻(Nannochloropsis oculata),或叫眼状微绿球藻。

本属还有其它几种培养作为水产动物的活饵料的。

在分类上属于绿藻门,绿藻属,四胞藻目,胶球藻科。

一、形态特征:细胞为球形,直径为2—4微米,单独或集合,色素体一个,淡绿色,侧生,仅占着周围的一部分,眼点圆形,淡橘红色。

在活泼生长的情况下,色素体颜色很深,不容易观察到眼点,在氮缺乏的培养中,色素体变淡,眼点明显。

没有蛋白核。

有淀粉粒1—3个,明显,侧生。

细胞壁极薄,幼年细胞看不到,在分裂之前才变得明显。

分裂进行时,细胞壁扩大,与细胞之间形成空隙。

二、繁殖方式:微绿球藻进行二分裂繁殖,细胞分裂成为2个子细胞,细胞分裂后,子细胞由母细胞的细胞壁裂开处脱出,子细胞附着在细胞壁上,互相连结成为一个松散的树枝状群体。

三、生态条件:1、盐度:微绿球藻对盐度的适应范围很广,在盐度为4—36的范围内均能正常生长繁殖,并可保养在2—54的盐度范围内。

江西省宜春高新技术专利产品开发中心提供光合细菌培养基配方技术。

2、温度:微绿球藻在10--36℃的温度范围内都能比较迅速的繁殖,最适温度为25--30℃。

3、光照:在适温条件下,最适光照强度为10000勒克斯。

4、酸碱度:适宜的酸碱度范围为:PH7.5—8.5。

微绿球藻在有机质多,特别是氮肥多,氨盐丰富的水体中,生长特别繁茂。

单细胞藻类之--塔胞藻塔胞藻(Pyramimonas sp.)分类上属于绿藻门,绿藻纲,团藻目,衣藻科,塔胞藻属。

可以用于海湾扇贝幼体的饵料。

一、形态特征:单细胞,不具细胞壁,多数呈梨形、侧卵形,少数呈半球形。

细胞长12—16微米,宽8—12微米,前端具有一圆锥形凹陷,由凹陷处中央向前伸出4条鞭毛。

色素体杯状,少数呈网状,具一个蛋白核。

眼点位于细胞的一侧或无眼点。

细胞单核,位于细胞的中央偏前端。

塔胞藻易于培养,一般采用扁藻的培养条件及营养盐配方。

其耐温下限比较扁藻低,藻细胞生长良好时,集群上浮,形成如扁藻一般的水团。

第二章单细胞藻类培养第二章单细胞藻类培养* 一、单细胞藻类的种类与生物特性* (一)单细胞藻类培养的种类* 常用的饵料微藻主要有:* 牟氏角毛藻:虾、蟹、海参、海胆的幼体;* 三角褐指藻:虾、蟹、海参、海胆的幼体、种贝;* 中肋骨条藻:虾、蟹幼体;* 底栖舟形藻:鲍、海参、海胆、埋栖贝类、舔食螺类的附着幼体;* 底栖卵形藻:同上;* 等鞭金藻:贝、虾、蟹、海参、海胆的幼体;* 亚心形四片藻:轮虫、卤虫、种贝及虾的后期幼体;* 海水小球藻:同上;* 钝顶螺旋藻:虾、蟹幼体及配合饲料的添加剂;(二)单细胞藻类的生物学* 1、盐度:* 大多数单胞藻盐度适应范围很宽。

* 10-40大多数单胞藻能适应。

* 如扁藻、盐藻、小球藻在10-80的盐度中能正常生长。

2、温度* ①适温* 绿色巴夫藻10-35℃;* 扁藻7-30 ℃;* 盐藻4-40 ℃。

* 因此大多数单细胞藻类适合在20-25 ℃下培养。

* 一些单胞藻适合在较高温度下生存;如钝顶螺旋藻生存最适为28-34 ℃。

②低温* 单胞藻一般忍耐性较强,在一定的低温条件下产生的形态和生理变化是可逆的。

* 利用其在低温环境下呈休眠状态的特点,可较长时间保存单细胞藻类。

* 如在-20 ℃温度下,冰冻20d的三角褐指藻浓缩藻液,解冻后,培养2d即可恢复正常生长。

3、光照* 5000-10000lx,适合大多数单细胞藻类的培养。

* 某些藻类适合在弱光下培养:* 如中肋骨条藻:5000lx较适宜,而10000lx产生抑制作用);* 三角褐指藻:3000-5000lx* 某些单细胞藻适合较强的光照:* 等鞭藻:7000-9000lx* 角毛藻:10000-15000lx* 某些单细胞藻类适合在强光下培养:* 如钝顶螺旋藻:30000-35000lx4、pH* 7.5-8.5是大多数藻类的适宜范围。

* 也有一些藻类适合碱性条件:* 如钝顶螺旋藻8.6-9.5。

5、繁殖* 主要以二分裂繁殖为主。

小球藻培养方法小球藻是一种单细胞藻类,广泛存在于淡水和海水中。

它们具有较高的光合作用效率和快速生长速度,因此被广泛应用于生物燃料生产、生态环境修复等领域。

下面将介绍小球藻的培养方法。

1. 培养基的配制小球藻的培养基可以根据需要进行配制,一般包含以下主要成分:无机盐、有机碳源、氮源、磷源、微量元素和维生素。

其中,无机盐包括硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐等;有机碳源可以选择葡萄糖、乳糖等;氮源可以选择硝酸盐、铵盐等;磷源可以选择磷酸盐等;微量元素可以选择铁、锰、锌、铜等;维生素可以选择硫胺素、核黄素等。

根据不同的实验要求,可以对培养基的成分进行调整。

2. 培养条件的控制小球藻的培养需要一定的环境条件。

温度通常控制在20-30摄氏度之间,光照强度通常控制在4000-6000勒克斯。

此外,pH值也是一个重要的因素,一般控制在7.5-9.5之间。

为了保持培养液的通气性,可以通过搅拌或通气装置来提供氧气。

3. 培养容器的选择小球藻的培养可以选择不同的容器,如培养瓶、培养槽等。

培养瓶通常用于小规模培养,而培养槽适用于大规模培养。

无论选择何种容器,都需要保证容器的密封性和光透性。

4. 培养种源的选择小球藻的种源可以选择已经纯化的培养物或者采集自自然环境中的藻细胞。

如果选择采集自自然环境的藻细胞,需要进行预处理,如过滤、清洗等,以去除杂质。

纯化的培养物可以通过分离培养和筛选获得。

5. 培养过程的操作将培养基倒入培养容器中,加入合适浓度的培养物,然后在适宜的环境条件下进行培养。

在培养过程中,需要定期检测培养液中的生长状况,如细胞密度、生长速率等。

可以通过显微镜观察细胞形态和数量,并根据需要进行采样和分析。

6. 培养物的保持和传代为了保持小球藻的纯度和活力,需要定期进行传代。

传代时,可以选择将培养物移植到新的培养基中,或者分离出单个细胞进行单细胞培养。

传代后的培养物需要进行适当的保存,可以冷冻保存或制备培养物冻干粉。

小球藻的培养方法是一项复杂而细致的工作,需要严格控制培养条件和操作步骤。

海水单细胞藻类培养技术海水单细胞藻类是海洋及沿海水域中使用最广泛、生长最迅速的生物群落,在全球海洋生态系统中占据重要地位,而建立海水单细胞藻类稳定培养,对于进一步开发及利用这种有价值的海洋资源,如基因组学研究、海洋药物研究、生物制剂研究等具有重要意义。

本文将针对海水单细胞藻类的培养技术进行详细的论述,首先将介绍海水单细胞藻类的分类、生物学特性及研究价值;其次,将介绍培养海水单细胞藻类的基本要求、常用培养介质构制、饲料内容及添加方法;再次,重点介绍培养海水单细胞藻类的异种合子和活体突变的技术;最后将介绍培养海水单细胞藻类的应用与展望。

一、海水单细胞藻类的分类海水单细胞藻类是一类代表性的单细胞生物,是目前已知的最小的海洋生物,具有单细胞的细胞结构。

按体形大致可分为球形、棒状、螺旋形等三大类。

按其培养条件可分为嗜暖型、嗜凉型及复杂性类型。

按其功能基因及表达产物特征,可以分为高尔基体藻类、响应性藻类、共生性藻类及其他特殊功能藻类。

二、海水单细胞藻类的生物学特性及研究价值1.物学特性海水单细胞藻类是历史最悠久的海洋单细胞生物,具有独特的生物学特性,最大的特点是它的体形是细长的棒状细胞,其长度可达100微米,是一类可以活在非常低温极端环境的海洋微生物。

2.究价值由于它的生物学特性,海水单细胞藻类可以作为非常重要的生物模型,具有重要的研究价值,可供研究细胞凋亡、抗病毒、抗污染、互作关系等方面。

此外,海水单细胞藻类还可以作为潜在的医药材料,可以分离和制备有特殊活性的化合物,具有重要的药物开发前景。

三、培养海水单细胞藻类的基本要求1.择藻类首先要确定要培养的藻类,根据海水单细胞藻类的分类,可以选择不同的培养介质构制,以满足不同藻类的培养需要。

2.择培养介质构制在选择培养介质构制时,要根据藻类的嗜温性、抗药物性以及温度要求等不同因素,构建适当的培养介质,以确保藻类的生长及其工作成果。

3.择正确的饲料在培养海水单细胞藻类的过程中,饲料供给是非常重要的,必须选择适当的饲料添加,才能满足藻类的生长需求,使藻类获得良好的生长。

念珠藻的形态特征

念珠藻是一种单细胞的藻类,它的形态特征如下:

1. 念珠藻细胞通常呈球状或卵圆形,直径约为10-50微米。

它们是单细胞的,没有分枝或分叶。

2. 念珠藻的细胞壁由硅酸盐组成,呈现为透明或浅黄色,具有一定的坚硬性。

3. 细胞内部有一个明显的大型中央细胞核,包含细胞的遗传信息。

4. 念珠藻的细胞质内分布有许多叶绿体,用于光合作用,使其具备自养能力。

5. 在细胞内有许多纤细的细胞质连接物,将细胞连接在一起形成细胞链或细胞块状结构。

6. 有些念珠藻具有能够适应光照条件变化的能力,它们能够调节自身的形态和存活方式。

总的来说,念珠藻是一种单细胞的球形或卵圆形藻类,具有硅酸盐组成的细胞壁和大型的中央细胞核。

它们通过光合作用自养,通常以细胞链或细胞块状的形式存在。

、单细胞藻类单细胞藻是海洋植物中结构最简单、但在海洋生态系统中最具重要意义的一群生物,它们是许多水生动物的直接饵料。

而那些不是直接摄食单细胞藻类为生的动物,也大都是间接地以它们作饵料,经过一次或多次转换才成长起来的。

据初步估算,自然界要生产出一公斤的鱼肉,约需数百公斤至上千公斤的单细胞藻类。

因此,可以说:海域单细胞藻类的丰富程度是该海域渔业丰歉的一重要决定因素。

当然,这里也应指出,如果某海域有机污染严重,造成水体富营养化,那么,在温、盐等环境条件适宜的情况下,可能会形成‘赤潮'(有关‘赤潮'的问题将在第五章海洋灾害加以叙述)。

此外,有些单细胞藻类在研究海流与水团的动态方面有重要意义;有些种类可附着于大型海藻体表,成为藻类养殖的害藻;有些还附生于船底,能降低船的航速。

单细胞藻类在硅藻门、甲藻门、裸藻门、金藻门、黄藻门、蓝藻门、红藻门、绿藻门中都有它们的存在。

其中,种类最多、数量最大的是硅藻门和甲藻门。

福建海域地处台湾海峡西部,是东海和南海的过渡区,常年受南海暖流和闽浙沿岸流的交错影响,况且还接纳许多河川输入的大量营养盐,水体肥沃,单细胞藻类非常丰富,调查记载的种类近千种,数量常年平均每立方米水体有单细胞藻类1340万个左右。

近岸、港湾区的数量还要大得多,如:厦门西港区1987年调查时,年平均竟高达每立方米水体1.8亿个。

(一)硅藻门(Bacillariophyta)硅藻为单细胞生活或借助胶质连成群体。

细胞具有特殊的壳壁,壳壁主要成分是由果胶质和硅质组成。

壳壁由两瓣套合,分为上、下壳,上壳稍大、下壳较小。

壳面有各种花纹。

根据花纹排列,分为中心纲和羽纹纲。

福建省沿海(包括台湾海峡)共已记录了784种,其中,中心纲308种,羽纹纲476种。

现将最主要属种简介如下:1.中心纲(亦称辐射纲)(Centricae)细胞壳面圆形、多角形、椭圆形或不规则形状,一般都有辐射对称花纹,没有纵沟和拟纵沟,不能运动,色素体小而数目多。

实验一常用单细胞藻类的形态观察一、实验目的:观察并识别作为饵料生物的代表性单细胞藻类的种类,为后继单细胞藻类的分离和培养做准备。

二、实验器材:1、藻种绿藻门:Chlorophyta小球藻 Chlorella sp.盐藻 Dunaliella sp.青岛大扁藻Platymonas helgolandica var. tsingtaoensis亚心形扁藻 Platymonas subcodiformis微绿球藻 Nannochloropsis oculata硅藻门:Bacillariophyta三角褐指藻 Phaeodactylum tricornutum小新月菱形藻 Nitzschia closterium f. minutissima 中肋骨条藻 Skeletonema costatum牟氏角毛藻 Chaetoceros muelleri金藻门:Chrysophyta Pavlova viridis球等鞭金藻 Isochrysis galbana湛江等鞭金藻 Isochrysis zhanjiangensis蓝藻门:Cyanophyta钝顶螺旋藻 Spirulina platensis黄藻门:Xanthophyta异胶藻 Heterogloea sp.2、实验器材光学显微镜,载玻片,盖玻片,胶头滴管,鲁哥氏碘液,甲醛溶液,滴瓶,无菌水,擦镜纸,吸水纸三、操作步骤及要求:用胶头滴管吸取液体培养的各种藻类样品,滴到载玻片上(若藻种浓度大用无菌水稀释),用显微镜(低倍和高倍)观察细胞的形态大小,色素分布,运动方式,然后用碘液或甲醛固定样品,观察细胞的鞭毛着生情况(长度、数量),细胞的内部结构等。

四、结果与讨论:1、描绘5种藻类形态、构造图,描述各种藻类的特征颜色。

运动性的藻类,描述其细胞游动方式。

2、用甲醛固定样品与用碘液固定样品,在观察细胞结构上有何不同的效果?如何根据实验目的选择碘液或甲醛作为固定剂?※<标题二>实验二饵料生物个体及筛网孔径大小的测量一、实验目的:1、学会并掌握使用目测微尺和台测微尺在显微镜下测量物体大小。

单细胞藻类培养技术单细胞藻类培养技术是一种重要的生物技术,用于研究和利用微小藻类(如藻类、蓝藻、硅藻等)的生理、生态和产物。

以下是单细胞藻类培养技术的一些关键步骤和注意事项:1. 菌种选择:选择适合研究或应用目的的藻类菌种。

不同菌种在生长条件、生理特性以及产物产量等方面有差异。

2. 培养基配制:根据菌种的需求配制合适的培养基,提供适当的营养物质和生长条件。

常用的培养基有BG-11、F/2等。

3. 培养容器选择:可以使用培养瓶、培养槽、生物反应器等容器。

选择容器时要考虑气体交换、光照均匀性等因素。

4. 光照和温度控制:藻类对光照和温度非常敏感。

提供适宜的光照强度和温度有助于藻类的正常生长。

5. pH控制:维持培养液的pH在适宜范围内,可以通过添加缓冲液来控制pH值。

6. 搅拌:对于大规模培养,搅拌有助于保持培养液的均匀性,防止菌体沉积和气体分布不均。

7. 污染预防:严格注意无菌操作,以防止外源性污染。

对于连续培养,定期检查和清洁设备。

8. 收获和分离:根据需要,可以进行藻细胞的收获和分离。

这可能涉及离心、过滤、离子交换等步骤。

9. 产物提取:如果研究或应用的目的是藻类的代谢产物(如蛋白质、油脂、色素等),需要相应的提取方法。

10. 数据记录与分析:记录培养过程中的数据,如生长曲线、生物量、产物含量等。

分析这些数据有助于优化培养条件。

需要注意的是,不同的藻类菌种可能具有不同的生长要求,因此需要根据具体情况进行调整和优化培养条件。

同时,对于高密度培养、连续培养等大规模应用,还需要考虑一些工程技术和生产经济因素。

单细胞藻类培养技术单细胞藻类培养技术是一种重要的生物技术,它可以被应用于多个领域,如生物燃料、食品工业和生态保护等。

本文将从单细胞藻类的特点、培养条件、培养方法以及应用领域等方面进行阐述。

单细胞藻类是一类由单一细胞组成的微型藻类,它们可以在自然环境中广泛分布,包括海洋、淡水、土壤等。

单细胞藻类具有很高的生物多样性,包括绿藻、蓝藻、硅藻等。

与其他藻类相比,单细胞藻类具有生长快、容易培养、生长周期短等优点,因此在科学研究和工业应用中具有广泛的应用前景。

单细胞藻类的培养条件是关键的,它们需要适宜的光照、温度、营养物质等。

光照是单细胞藻类生长的重要因素,它们需要充足的光照才能进行光合作用。

通常情况下,单细胞藻类的光照强度应该在10000-20000勒克斯。

温度也是单细胞藻类生长的重要因素,不同种类的单细胞藻类对温度的适应性不同,但通常在20-30℃之间生长最佳。

此外,单细胞藻类还需要适宜的营养物质,如氮、磷、钾等。

这些营养物质可以通过添加富含这些元素的培养基来提供。

单细胞藻类的培养方法包括传统培养、自然培养和高密度培养等。

传统培养是指将单细胞藻类放置在含有足够营养物质的培养基中,通过适当的光照和温度来进行培养。

这种方法适用于小规模的实验室培养。

自然培养是指将单细胞藻类放置在自然环境中进行培养,通常用于单细胞藻类的采集和筛选。

高密度培养是指通过增加培养密度来提高单细胞藻类的生产效率。

这种方法通常需要使用封闭式光合反应器,并控制光照、温度、二氧化碳等因素。

单细胞藻类的应用领域广泛,其中最重要的应用领域之一是生物燃料。

单细胞藻类具有高效的光合作用和生长速度,可以生产出大量的油脂和碳水化合物,这些物质可以被用于生产生物柴油和生物乙醇等。

此外,单细胞藻类还可以被应用于食品工业,如螺旋藻、衣藻等可以被用于制作蛋白粉、饮料和健康食品。

另外,单细胞藻类还可以被用于生态保护,如蓝绿藻可以用于污水处理和环境修复。

单细胞藻类培养技术是一项重要的生物技术,可以被应用于多个领域。

藻类是一类广泛存在于水生环境中的植物,包括单细胞藻类和多细胞藻类。

它们的形态多样,可以是单细胞、菌丝状、片状、丝状或叶状等。

以下是一些常见的藻类形态:

单细胞藻类:最简单的藻类形态,由单个细胞组成。

常见的单细胞藻类包括蓝藻、绿藻和硅藻等。

菌丝状藻类:由一条或多条细胞组成的菌丝状结构,类似于真菌的菌丝。

常见的菌丝状藻类包括水蕨类藻、颤藻和眼虫藻等。

片状藻类:由多个细胞构成的平坦片状结构。

常见的片状藻类包括绿藻中的海带、褐藻中的裙带菜和红藻中的紫菜等。

丝状藻类:由多个细胞组成的长丝状结构。

常见的丝状藻类包括绿藻中的刺细胞藻、红藻中的丝状藻和角毛藻等。

叶状藻类:具有类似植物叶片的扁平结构。

常见的叶状藻类包括绿藻中的水蓼和水葫芦等。

除了上述形态外,藻类还可以呈现其他特殊的形态,例如球状藻类、链状藻类、分枝状藻类等,具体形态多样性取决于不同的藻类群和物种。

需要注意的是,藻类的形态可以受到环境条件的影响,例如光照、水温、营养物质等,因此在不同的环境中,同一种藻类可能会表现出不同的形态特征。

此外,藻类的形态研究对于分类、系统学和生态学等领域具有重要意义。

小球藻细胞结构

小球藻是一种单细胞藻类,其细胞结构包括细胞壁、细胞膜、细胞质、叶绿体、细胞核、高尔基体、内质网、线粒体等。

其细胞壁由纤维素、半纤维素和蛋白质构成,具有较高的弹性和韧性,可以保护细胞免受外界环境的损害。

细胞膜则由脂质双层构成,其内部包含多种蛋白质,起到维持细胞稳定性和调控物质进出的作用。

细胞质中含有多种细胞器,如叶绿体、高尔基体、内质网和线粒体等,这些细胞器分别承担着不同的功能,如光合作用、物质转运、蛋白质合成和能量供应等。

细胞核则是小球藻的遗传中心,其中包含DNA和RNA等遗传物质,控制细胞的生长和分裂等重要过程。

总体来说,小球藻的细胞结构复杂而精细,为其在不同环境中生存和繁衍提供了坚实的保障。

- 1 -。

、单细胞藻类单细胞藻是海洋植物中结构最简单、但在海洋生态系统中最具重要意义的一群生物,它们是许多水生动物的直接饵料。

而那些不是直接摄食单细胞藻类为生的动物,也大都是间接地以它们作饵料,经过一次或多次转换才成长起来的。

据初步估算,自然界要生产出一公斤的鱼肉,约需数百公斤至上千公斤的单细胞藻类。

因此,可以说:海域单细胞藻类的丰富程度是该海域渔业丰歉的一重要决定因素。

当然,这里也应指出,如果某海域有机污染严重,造成水体富营养化,那么,在温、盐等环境条件适宜的情况下,可能会形成‘赤潮’(有关‘赤潮’的问题将在第五章海洋灾害加以叙述)。

此外,有些单细胞藻类在研究海流与水团的动态方面有重要意义;有些种类可附着于大型海藻体表,成为藻类养殖的害藻;有些还附生于船底,能降低船的航速。

单细胞藻类在硅藻门、甲藻门、裸藻门、金藻门、黄藻门、蓝藻门、红藻门、绿藻门中都有它们的存在。

其中,种类最多、数量最大的是硅藻门和甲藻门。

福建海域地处台湾海峡西部,是东海和南海的过渡区,常年受南海暖流和闽浙沿岸流的交错影响,况且还接纳许多河川输入的大量营养盐,水体肥沃,单细胞藻类非常丰富,调查记载的种类近千种,数量常年平均每立方米水体有单细胞藻类1340万个左右。

近岸、港湾区的数量还要大得多,如:厦门西港区1987年调查时,年平均竟高达每立方米水体1.8亿个。

(一)硅藻门(Bacillariophyta)硅藻为单细胞生活或借助胶质连成群体。

细胞具有特殊的壳壁,壳壁主要成分是由果胶质和硅质组成。

壳壁由两瓣套合,分为上、下壳,上壳稍大、下壳较小。

壳面有各种花纹。

根据花纹排列,分为中心纲和羽纹纲。

福建省沿海(包括台湾海峡)共已记录了784种,其中,中心纲308种,羽纹纲476种。

现将最主要属种简介如下:1.中心纲(亦称辐射纲)(Centricae)细胞壳面圆形、多角形、椭圆形或不规则形状,一般都有辐射对称花纹,没有纵沟和拟纵沟,不能运动,色素体小而数目多。

(1)直链藻属(Melosira)细胞环面观圆柱形或球形,靠壳面相连成链珠状群体。

主要是底栖附着种类,但常在风浪作用下,混入浮游生物中。

福建沿海记录了6种,常见的有:念珠直链藻(Melosiramoniliformis)、具槽直链藻(M.sulcata)、朱吉直链藻(M.juergensi)、拟货币直链藻(M.nummuloides)。

图4-1 直链藻1.念珠直链藻2~3.具槽直链藻 4.朱吉直链藻 5.拟货币直链藻(2)骨条藻属(Skeletonema)细胞椭圆形或凸镜形,有时圆柱形。

壳缘着生一圈细刺与邻细胞的对应刺相连接成链状群体。

福建沿岸记录了4种,其中,最常见且常成为优势种的是广温、广盐、广分布的中肋骨条藻(Skeletonemacostatum)。

图4-2 中肋骨条藻(3)辐杆藻属(Bacteriastrum)细胞圆盘状至圆柱形,壳面周缘有许多排列规则的刺毛向四周射出,并在一定距离处与邻细胞的刺毛相连接,然后再分成两支。

但群体两端的细胞,刺毛不分支,常弯曲或呈螺旋形。

福建沿海记录了11种,具代表性的如广温性沿岸种——透明辐杆藻(Bacteriastrumhyalinum)。

图4-3 透明辐杆藻1.群体2.顶端细胞3.链内细胞(4)海链藻属(Thalassiosira)细胞圆盘状,以一条胶质线相连成串,或许多细胞共同埋于一胶质块中。

福建省沿海记录了17种,其中,细弱海链藻(Thalassiosirasubtilis)常成为福建海区的优势种;诺登海链藻(T.nordenskioldii)和圆海链藻(T.rotula)等也较常见。

图4-4 海链藻1.细弱海链藻2.诺登海链藻3.圆海链藻(5)圆筛藻属(Cosicinodiscus)细胞绝大多数为圆盘状,壳面有六角形或圆形孔纹,孔纹排列各种各样,它们是分类的主要依据。

福建沿海共记录了53种,浮游和底栖生活的都有。

常见的如:线形圆筛藻(Cosicinodiscuslineatus)、偏心圆筛藻(C.excentricus)、辐射圆筛藻(C.radiatus)等等。

图4-5 圆筛藻1.线形圆筛藻2.偏心圆筛藻3.辐射圆筛藻(6)双尾藻属(Ditylum)细胞通常单个生活,但有时也可数个连成群体。

壳面三角形,中央有一中空长刺,有的在长刺周围还有许多小刺。

福建沿海记录的两种——布氏双尾藻(Ditylumbrightwellii)和太阳双尾藻(D.sol)的主要区别就在于壳面中部有无小刺。

前一种适温范围广,属世界性种,后一种是偏暖性种类。

它们均营浮游生活。

图4-6 双尾藻1~2.布氏双尾藻3~4.太阳双尾藻(壳环面) 5.太阳双尾藻(壳面)(7)弯角藻属(Eucampia)细胞环面观为“工”字形,壳面观椭圆形,壳面长轴两极各有一个突起,借此与邻细胞的相对突起相连成扇形或螺旋状链状群体。

福建沿海记录了短角弯角藻(Eucampiazoodiacus)和长角弯角藻(E.cornuta)两种,其主要区别在于前者突起较短,细胞间隙小,节间带不易见到;后者突起较长,细胞间隙较大,节间带线纹极明显。

两者均营浮游生活。

短角弯角藻是沿岸广温性种类,而长角弯角藻是沿岸暖水性种。

图4-7 弯角藻1~4.短角弯角藻(1~2.群体,3.环面,4.壳面)5~6.长角弯角藻(5.环面,6.群体)(8)盒形藻属(Biddulphia)单细胞或成链状群体。

壳面两端有角状突起,突起的内侧还往往有特殊的刺毛状棘。

大多数种类是营附着生活,少数是真正浮游的。

福建沿海共记录了17种,常见的浮游性种类有:中华盒形藻(Biddulphia sinensis)、颗粒盒形藻(B.granulata)和活动盒形藻(B.mobiliensis)等。

图4-8 盒形藻1.中华盒形藻2~3.颗粒盒形藻 4.活动盒形藻(9)角毛藻属(Chaetoceros)细胞环面观方形至长方形,壳面一般为椭圆形或圆形,有两个突起并生有长角毛,通常借助角毛与邻细胞角毛相连成链状群体,只极少数是单细胞生活的。

它们均为浮游性种类。

福建沿海种类多、数量大,已记录了59种。

其中,洛氏角毛藻(Chaetoceros lorenzianus)、旋链角毛藻(C.curvisetus)、并基角毛藻(C.decipiens)、窄隙角毛藻(C.affinis)、扁面角毛藻(pressus)、聚生角毛藻(C.socialis)等等,常成为优势种。

图4-9 角毛藻1.洛氏角毛藻2.旋链角毛藻3.并基角毛藻4.扁面角毛藻5~6.聚生角毛藻(5.宽环面,6.狭环面)(10)根管藻属(Rhizosolenia)细胞单个或连成链状、弯曲形、螺旋状群体。

细胞多呈长管状,壳面突起呈半球形、锥形、斜锥形、鸭咀形等等,末端常生小刺。

壳环面有环形、半环形、鳞片状花纹。

该属大多是暖海性浮游种类。

福建沿海共记录了22种,常见的如:脆根管藻(Rhizosolenia fragilissima)、笔尖形根管藻(R.styliformis)、柔弱根管藻(R.delicatula)、斯托根管藻(R.stolterfothii)、翼根管藻(R.alata)等。

图4-10 根管藻1.脆根管藻2.笔尖形根管藻3.柔弱根管藻;4.斯托根管藻5.翼根管藻2.羽纹纲(Pennatae)细胞大多是长形至椭圆形,绝大部分种类有纵沟,能行动。

壳面花纹均向着一条中线(长轴)左右排列成羽纹状。

根据纵沟的构造可分为无纵沟(壳面无真正纵沟,只有拟纵沟)、单纵沟(仅一个壳面上有纵沟)和双纵沟(两个壳面均有纵沟)等三类。

图4-11 日本星杆藻(1)星杆藻属(Asterionella)细胞呈棒状,两端异形。

借壳面连结成链状、带状、螺旋状或星形群体。

具不明显的拟纵沟。

福建沿海记录了4种,均为浮游生活,以近海广温性的日本星杆藻(Asterionellajaponica)分布最为普遍,数量也大。

(2)海毛藻属(Thalassiothrix)细胞棒形至线状,直或略弯。

单个生活或借助胶质相连成锯齿状或星形群体。

壳面两端形状不同。

壳缘有小刺。

营浮游生活。

福建沿海记录了5种,最常见的是长海毛藻(Thalassiothrix longissima)和伏氏海毛藻(T.frauenfeldii)。

图4-12 海毛藻1~2.长海毛藻(1.壳面,2.壳环面)3~4.伏氏海毛藻(3.壳面,4.群体壳环面)(3)海线藻属(Thalassionema)细胞棒形,与海线藻极为相似,所不同的是壳面两端形状相似,壳缘没有小刺。

细胞常连成锯齿状群体。

福建沿海只记录了菱形海线藻(Thalassionema nitzschioides)一种,它是世界广分布的近岸性种类。

图4-13 菱形海线藻1.群体壳环面2.群体壳面(4)楔形藻属(Licmophora)细胞环面楔形,内有假隔片。

壳面棒形。

群体通常扇状,借胶质柄附着在大型藻类或其他物体上,但常混入浮游生物群中。

福建沿海共记录了6种,最常见的如:短楔形藻(Licmophoraabbreviata)。

图4-14 短楔形藻1.群体2.环面3~4.壳面(5)菱形藻属(Nitzschia)细胞梭形或棒形,断面菱形。

单独生活或成群体。

壳缘有管状纵沟。

无中结。

色素体一般两个。

福建沿海记录了60多种,常在浮游生物中成为优势种的有:尖刺菱形藻(Nitzschia pungens)、柔弱菱形藻(N.delicatissima)、奇异菱形藻(N.paradoxa)等。

其中,尖刺菱形藻是硅藻类中发现的唯一能引起毒性赤潮的种类。

该种是典型的近岸性种类,其适温、适盐范围广。

图4-15 菱形藻1.柔弱菱形藻2.尖刺菱形藻3.奇异菱形藻(二)甲藻门(Pyrrophyta)甲藻绝大多数是单细胞种类。

细胞有较厚的、由纤维素构成的外壳。

壳的结构比较复杂,有的分成两瓣,有的则由许多块小甲片组成,甲片的数目和排列模式是分类的主要依据。

细胞多数有两条鞭毛,有的生于细胞前端,有的生于细胞腹面,借助鞭毛摆动能游动。

根据壳壁结构及分裂情况,分为纵裂甲藻纲和横裂甲藻纲。

福建省沿海共记录了184种,其中,纵裂甲藻纲只记录3种,横裂甲藻纲181种。

1.纵裂甲藻纲(Desmophyceae)细胞壳壁由左右两瓣组成,两鞭毛生于细胞前端。

该纲的研究欠充分。

常见的有:(1)闪光原甲藻(Prorocentrum micans)细胞卵形或心形,形如瓜子(故又称瓜子虫),左右侧扁,后端尖,顶端有一刺状突起。

是赤潮生物种类之一。

赤潮时,夜晚海面有发光现象(参见图4-16之1~3)。

(2)海洋脱壳藻(Exuviaella marina)细胞椭圆形。

与前种的主要区别是细胞前端没有长的刺状突起,而只是在鞭毛孔周围有一圈很小的、不易见到的齿状突(参见图4-16之4)。