医学生理学期末重点笔记__第8章__尿的生成与排出

- 格式:doc

- 大小:540.00 KB

- 文档页数:5

⽣理学:第⼋章_尿的⽣成和排出第⼋章尿的⽣成和排出⼈体通过呼吸和消化系统,摄⼊代谢和所需的氧和营养物质。

在物质代谢过程中,氧和能源物质被不断地消耗,为各种⽣命活动提供所需的能量,同时产⽣对⼈体⽆⽤甚⾄有害的终产物。

排泄(excretion)……机体将代谢终产物和进⼊体内的异物及过剩不需要的物质经⾎液循环,通过某些器官排出体外的过程。

所以,排泄是体内物质代谢过程中的最后⼀个环节,是多系统功能互相协调才得以完成的⼀种重要⽣命活动。

⼈体主要的排泄途径:⽪肤:⽔、盐类、少量尿素、乳酸等。

肺:CO2、H2O、挥发性药物等。

消化道:排泄物混合在粪便中。

Ca、Mg、Fe、P 等电解质、胆⾊素、毒物等。

胆⾊素-肝脏排泄在肠中起变化的胆⾊素(尿胆素、粪胆素)。

⽆机盐-经⼤肠粘膜排出的,如钙、镁、铁等。

唾液腺:碘、铅等。

肾脏:最重要,以尿的形式由肾排出。

所含排泄物的种类最多、数量最⼤;并随机体的不同状态⽽改变尿量和尿中物质的含量。

有:⽔、尿素、尿酸、肌酐、盐类、药物、毒物等。

肾的功能:1) 排泄功能:排出机体的⼤部分代谢终产物及进⼊体内的异物。

2) 调节功能:调节⽔、电解质、渗透压及酸碱平衡--维持稳态。

调节细胞外液量和⾎液渗透压。

保留体液中的重要电解质,如:Na+、K+、Cl-等。

排出过剩 H+维持酸碱平衡。

3) 内分泌功能:产⽣肾素、促红细胞⽣成素等。

尿的⽣成包括肾⼩球的滤过、肾⼩管和集合管的重吸收及分泌三个基本过程。

本章主要讨论尿的⽣成过程及其调节机制、肾脏排泄功能的⽣理意义及输尿管和膀胱的排尿活动。

第⼀节肾的功能解剖和肾⾎流量⼀、肾的功能解剖:(⼀)肾单位和集合管:1.肾单位(nephron)是肾的基本单位,与集合管共同完成泌尿功能。

⼈两侧肾有170~240万个肾单位。

2.集合管(collecting duct)在胚胎发⽣中起源于尿道嵴,故不属于肾单位,但功能上与远端⼩管密切相关;在尿浓缩过程中起作⽤;每条集合管可收集多条远曲⼩管运来的液体;许多集合管汇⼊乳头管,最后形成尿液经肾盏、肾盂、输尿管⽽进⼊膀胱。

尿的生成和排出一、重点内容1.肾小球的滤过功能:①肾小球率过率和率过分数的概念;②影响肾小球率过的因素。

2.肾小管与集合管的物质转运功能:①近球小管对Na+、水、HCO3-与葡萄糖的重吸收;②远曲小管和集合管对Na+、Cl-与水的重吸收、对H+的分泌。

3.尿生成的调节:①肾内自身调节;②神经和体液调节:肾交感神经、抗利尿激素、醛固酮。

4.血浆清除率:测定清除率的意义。

5.尿的排放:排尿反射。

二、历年考点1.肾小球滤过率是指单位时间内(每分钟)两肾生成的超滤液(原尿)量。

滤过分数是指肾小球滤过率和每分钟肾血浆流量的比值。

正常为19%。

2.肾小球有效滤过压=肾小球毛细血管血压-(血浆胶体渗透压+肾小囊内压),是肾小球滤过的动力。

3.影响肾小球滤过的因素有有效滤过压、滤过膜的面积和通透性、肾血浆流量。

4.近球小管是重吸收的最主要部位,葡萄糖和氨基酸100%在近球小管重吸收。

HCO3-以CO2的形式重吸收,所以重吸收速度快。

5.酸中毒时,Na+-H+交换增强,K+-Na+交换减弱,导致肾脏排钾减少,出现高钾血症。

碱中毒时正好相反。

H+的分泌是肾脏排酸保碱的过程。

6.由于小管液中溶质浓度升高,小管液渗透压增大,使水的重吸收减少,导致尿量增多的现象,称为渗透性利尿。

例如,糖尿病人的多尿和甘露醇的利尿原理。

7.人体在进行剧烈劳动或发生大失血、严重缺氧等病理情况下,交感神经兴奋性增强,肾血管收缩,使肾血流量减少,引起肾小球率过率降低,尿量减少。

8.抗利尿激素的生理作用是促进远曲小管与集合管对水的重吸收。

血浆晶体渗透压升高和循环血量减少是引起抗利尿激素分泌的有效刺激。

9.大量饮入清水使血浆晶体渗透压降低,抗利尿激素分泌减少,使水的重吸收减少而尿量增多的现象称为水利尿。

10.醛固酮由肾上腺皮质球状带分泌,其生理作用是保Na+、水,排K+。

肾素-血管紧张素-醛固酮系统兴奋以及血[K+]升高或血[Na+]降低均可刺激醛固酮分泌。

第八章尿的生成和排出肾是机体主要的排泄器官。

通过尿的生成(urine formation) 和排出(excretion) ,肾实现排出机体代谢终产物以及进入机体过剩的物质和异物,调节水和电解质平衡,调节体液渗透压,体液量和电解质浓度,以及调节酸碱平衡等功能。

尿生成包括三个基本过程:①血浆在肾小球毛细血管处的滤过,形成超滤液(ultra —filtrate);②超滤液在流经肾小管和集合管的过程中经过选择性重吸收(selective reabsorp —tion);③肾小管和集合管的分泌,最后形成尿液。

肾也是一个内分泌器官,可合成和释放肾素,参与动脉血压的调节;可合成和释放促红细胞生成索等,调节骨髓红细胞的生成;肾的 1 仅一羟化酶可使25 一羟维生素D,转化为1, 25 一二羟胆骨化醇(1,25 一dihydroxycholecalcifer01) ,从而调节钙的吸收和血钙水平;肾脏还能生成激肽、前列腺素(PGEz,PGI。

),参与局部或全身血管活动和机体多种活动的调节。

此外,在长期饥饿时肾还是糖异生的场所之一。

可见,肾具有多种功能。

本章重点讨论尿的生成和排出。

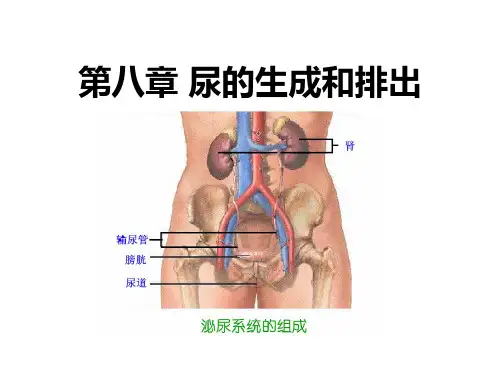

第一节肾的功能解剖和肾血流量肾为实质性器官,分为皮质和髓质两部分。

皮质位于髓质表层,富有血管,主要由肾小体和肾小管构成。

髓质位于皮质深部,血管较少,由15〜25个肾锥体(renal pyra —mid)构成。

锥体的底朝向皮质髓质交界,而顶部伸向肾窦,终止于肾乳头(renal papil 一1a)。

在肾单位和集合管生成的尿液,经集合管在肾乳头处开口进入肾小盏(minor ca-lyx) ,再进入肾大盏(mador calyx) 和肾孟(pelvis) ,最后经输尿管进入膀胱。

肾盏、肾盂和输尿管壁含有平滑肌,其收缩运动可将尿液驱向膀胱。

在排尿时,膀胱内的尿液经尿道排出体外。

一、肾的功能解剖( 一)肾单位的构成人类每个肾约有100万个肾单位(nephron)。

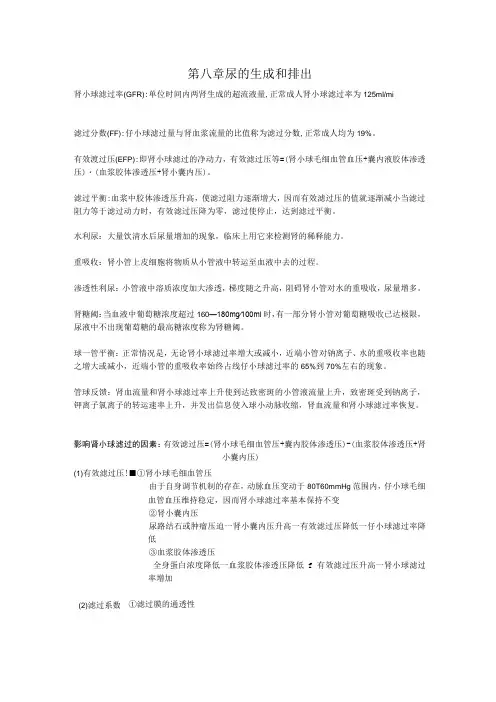

第八章尿的生成和排出肾小球滤过率(GFR):单位时间内两肾生成的超流液量,正常成人肾小球滤过率为125ml/mi滤过分数(FF):仔小球滤过量与肾血浆流量的比值称为滤过分数,正常成人均为19%。

有效渡过压(EFP):即肾小球滤过的净动力,有效滤过压等=(肾小球毛细血管血压+囊内液胶体渗透压)・(血浆胶体渗透压+肾小囊内压)。

滤过平衡:血浆中胶体渗透压升高,使滤过阻力逐渐增大,因而有效滤过压的值就逐渐减小当滤过阻力等于滤过动力时,有效滤过压降为零,滤过使停止,达到滤过平衡。

水利尿:大量饮清水后尿量增加的现象,临床上用它来检测肾的稀释能力。

重吸收:肾小管上皮细胞将物质从小管液中转运至血液中去的过程。

渗透性利尿:小管液中溶质浓度加大渗透,梯度随之升高,阻碍肾小管对水的重吸收,尿量增多。

肾糖阈:当血液中葡萄糖浓度超过160—180mg∕100ml时,有一部分肾小管对葡萄糖吸收已达极限,尿液中不出现葡萄糖的最高糖浓度称为肾糖阈。

球一管平衡:正常情况是,无论肾小球滤过率增大或减小,近端小管对钠离子、水的重吸收率也随之增大或减小,近端小管的重吸收率始终占线仔小球滤过率的65%到70%左右的现象。

管球反馈:肾血流量和肾小球滤过率上升使到达致密斑的小管液流量上升,致密斑受到钠离子,钾离子氯离子的转运速率上升,并发出信息使入球小动脉收缩,肾血流量和肾小球滤过率恢复。

影响肾小球滤过的因素:有效滤过压=(肾小球毛细血管压+囊内胶体渗透压)-(血浆胶体渗透压+肾小囊内压)(1)有效滤过压!■①肾小球毛细血管压由于自身调节机制的存在,动脉血压变动于80T60mmHg范围内,仔小球毛细血管血压维持稳定,因而肾小球滤过率基本保持不变②肾小囊内压尿路结石或肿瘤压迫一肾小囊内压升高一有效滤过压降低一仔小球滤过率降低③血浆胶体渗透压全身蛋白浓度降低一血浆胶体渗透压降低f有效滤过压升高一肾小球滤过率增加①滤过膜的通透性(2)滤过系数肾小球肾炎一滤过膜上带负电荷的糖蛋白减少或消失一滤过膜通透性上升f白蛋白滤过量上升~蛋白尿②滤过膜的面积急性肾小球肾炎一肾小球毛细血管管腔变窄或阻塞T有效滤过面积1.下降一肾小球滤过率下降一少尿或无尿(3)肾血浆流量PD肾小球血浆流量上升一肾小球毛细血管内血浆胶体渗透压上升速率下_降一滤过平衡靠近出球小动脉一滤过面积上升一肾小球滤过率上升②严重缺氧、中毒性休克:交感神经兴奋性胃血流量和肾血流量I L肾小球滤过率J。

第八章尿的生成与排出考查内容:1. 肾的功能解剖特点,肾血流量及其调节。

2. 肾小球的滤过功能及其影响因素。

3. 肾小管和集合管的物质转运功能及其影响因素。

4. 尿液的浓缩和稀释及其影响因素。

5. 尿生成的调节:神经调节和体液调节,尿生成调节的生理意义。

6. 肾清除率的概念及其意义。

7. 排尿反射。

知识点1:肾的生理功能和解剖一、肾的生理功能尿的生成:肾小球滤过;肾小管和集合管的重吸收、分泌内分泌功能:肾素;促红细胞生成素;活化Vit D3;激肽;前列腺素A型题1.(1994)有关肾脏分泌的生理活性物质及其产生部位,下列哪项不正确:A 肾素-肾小球旁器B 促红细胞生成素-肾小球旁器C 前列腺素-肾皮质和髓质D 激肽释放酶-肾髓质E 1-羟化酶-肾脏间质答案:D 层次:记忆考点:肾脏的内分泌功能解析:肾脏分泌的活性物质包括激肽,而非激肽释放酶。

2.(2004)下列选项中,不属于肾小球病性高血压发生机制的是:A 钠、水潴留B 血管内皮素分泌增多C 肾素分泌增多D 肾内激肽释放酶-激肽生成减少E 前列腺素生成减少答案:B 层次:应用考点:肾脏功能解析:肾小球性高血压主要是肾脏的尿生成功能(选项A正确)和内分泌功能(选项C、D、E正确)异常导致的血压升高。

而内皮素非肾脏合成的生物活性物质,不属于肾小球性高血压发生机制。

3.(2008)下列选项中,属于肾分泌的非血管活性激素是:A 红细胞生成素B 肾素C 前列腺素D 激肽类答案:A 层次:记忆考点:肾脏的内分泌功能解析:肾分泌的生物活性物质包括红细胞生成素、肾素、前列腺素和激肽,其中红细胞生成素主要作用于骨髓晚期红系祖细胞,促进红细胞的生成,属于非血管活性激素。

4.(2016)活性最高的1,25-二羟维生素D3的最终生成部位是:A 皮肤B 肠道C 肝脏D 肾脏答案:D 层次:记忆考点:维生素D3的活化解析:维生素D3的合成和活化依次发生于皮肤、肝脏和肾脏。

尿的生成和排除1.排泄是机体将新陈代谢过程中所产生的代谢终产物以及不需要或过剩的物质,经血液循环,由排泄器官向体外输送的生理过程。

排泄器官有肾脏、肺、皮肤、消化道等其中肾脏最为重要。

肾脏除具有排泄功能外,还可调节酸碱平衡,维持内环境稳态和内分泌的功能2.尿的生成包括三个基本过程: 肾小球的滤过,肾小管和集合管的重吸收,肾小管和集合管的分泌和排泄。

肾小球的滤过是血液流经肾小球时,血浆中成分滤入肾小囊的过程。

需要滤过膜结构和有效滤过压的动力驱动。

肾小球有效滤过压=肾小球毛细血管压-(血浆胶体渗透压+肾小囊内压)肾小球滤过率为单位时间内(每分钟钟)两侧肾小球滤出的原尿量。

滤过分数为肾小球滤过率与血浆流量的比值。

原尿流经肾小管时,其中某些成分被肾小管上皮细胞转运,重新进入血液:的过程,称为肾小管和集合管的重吸收。

重吸收方式; 有主动重吸收和被动重吸收两种,重吸收部位主要在近端小管。

Na+的主动重吸收非常重要,它关系到其他物质的被动重吸收和继发性主:动重吸;水的重吸收有两种情况,一为必需重吸收,是伴随溶质的强制吸收,与体内水分多少。

无关;二为调节性重吸收,受抗利尿激素影响,与体内内水分多少相关,因此决定尿量多少。

肾小管的重吸收是有一定限度的,当血浆浓度升高,超过肾小管重吸收限度时,尿中开始出现葡萄糖(尿糖),这一血特浓度即葡萄糖的肾阈值. 称为肾糖阈。

将肾小管和集合管上皮细胞新陈代谢所产生的物质和血浆中某些物质送入管腔的过程称为肾小管和集合管的分泌和排泄功能。

①H+的分泌通过与小管液的Na+交换,是Na+与HCO3,重吸收回血液;②NH3的分泌则与H+结合,促进H+排出和NaHCO,的重吸收;③K+的分泌也与小管液的Na+进行交换,与H+一Na+交换存在竞争抑制作用。

它们共同作用起到排酸保城、调节酸碱平衡的作用。

3.原尿生成的调节因滤过膜通透性及滤过面积、有效滤过压、肾小球血浆流量的改变而发生变化。

膜通透性减小、滤过面积减少、有效滤过压下降及肾小球血浆流量减少都将使尿量减少。

第八章尿的生成与排出(二)内分泌①肾素; ②促红细胞生成素; ③1α-羟化酶;④前列腺素等。

第一节概述一、肾的功能解剖(一)肾单位集合管:不包括在肾单位内,在尿液浓缩功能中起作用。

肾单位与集合管共同完成尿的生成(二)两种肾单位比较二、肾脏血流量及其调节(一)血液循环特点1. 血供丰富,肾内血流量分布不均匀:2. 两套毛细血管网:肾小球毛细血管血压高,有利于滤过;管周毛细血管血压低,利于重吸收。

3.肾血流的自身调节在没有外来神经支配的情况下,肾血流量在动脉血压一定的变动范围内(压80-180mmHg)能保持恒定的现象,称为肾血流量的自身调节。

机制:肌源学说——当肾灌注压升高→入球小A血管平滑肌牵张刺激↑→平滑肌紧张性↑→管径相应缩小→血流阻力↑→血流量变化不大4.肾血流的神经和体液调节肾N(发自T12—L2)属交感神经系统,N末梢分布于入球小A、近球细胞和肾小管;迷走N纤维对尿生成的影响尚未肯定。

体液因素:肾上腺素与去甲肾上腺素、升压素、血管紧张素——肾血管收缩肾血流量调节意义:安静正常:通过自身调节使肾血流量相对稳定,泌尿活动正常进行运动或异常如高温、出血缺氧时,保证重要器官的血流供应。

尿生成过程:1.肾小球的滤过作用2.肾小管和集合管的重吸收作用3.肾小管和集合管的分泌作用第二节肾小球的滤过作用指血液流过肾小球时,血浆中水和小分子物质通过滤过膜进入肾小囊形成原尿的过程。

原尿称为血浆的超滤液,原尿是没有蛋白质的血浆。

一、滤过膜及通透性(1)机械屏障由滤过膜的三层组织各种孔、裂构成。

毛细血管内皮细胞层基膜层肾小囊上皮细胞层空隙窗孔(微纤维)网孔裂孔d(nm)50-1004-84-14阻挡对象血细胞大分子物质(蛋白质)最后一道屏障(2)电学屏障三层结构中存在着糖蛋白,糖基上带有负电荷。

二、滤过的动力和阻力——有效滤过压有效滤过压=毛细血管压-(血浆胶体渗透压+囊内压)入球端:有效滤过压=45–(25+10)=10(mmHg)>0,有滤液生成;出球端:有效滤过压=45–(35+10)=0(mmHg)≤0,无滤液生成。

第八章尿的生成与排出

(二)内分泌

①肾素; ②促红细胞生成素; ③1α-羟化酶;④前列腺素等。

第一节概述

一、肾的功能解剖

(一)肾单位

集合管:不包括在肾单位内,在尿液浓缩功能中起作用。

肾单位与集合管共同完成尿的生成

(二)两种肾单位比较

二、肾脏血流量及其调节

(一)血液循环特点

1. 血供丰富,肾内血流量分布不均匀:

2. 两套毛细血管网:肾小球毛细血管血压高,有利于滤过;管周毛细血管血压低,利于重吸收。

3.肾血流的自身调节

在没有外来神经支配的情况下,肾血流量在动脉血压一定的变动范围内(压80-180mmHg)能保持恒定的现象,称为肾血流量的自身调节。

机制:肌源学说——当肾灌注压升高→入球小A血管平滑肌牵张刺激↑→平滑肌紧张性↑→管径相应缩小→血流阻力↑→血流量变化不大

4.肾血流的神经和体液调节

肾N(发自T12—L2)属交感神经系统,N末梢分布于入球小A、近球细胞和肾小管;迷走N纤维对尿生成的影响尚未肯定。

体液因素:肾上腺素与去甲肾上腺素、升压素、血管紧张素——肾血管收缩

肾血流量调节意义:

安静正常:通过自身调节使肾血流量相对稳定,泌尿活动正常进行

运动或异常如高温、出血缺氧时,保证重要器官的血流供应。

尿生成过程:

1.肾小球的滤过作用

2.肾小管和集合管的重吸收作用

3.肾小管和集合管的分泌作用

第二节肾小球的滤过作用

指血液流过肾小球时,血浆中水和小分子物质通过滤过膜进入肾小囊形成原尿的过程。

原尿称为血浆的超滤液,原尿是没有蛋白质的血浆。

一、滤过膜及通透性

(1)机械屏障由滤过膜的三层组织各种孔、裂构成。

三层结构中存在着糖蛋白,糖基上带有负电荷。

二、滤过的动力和阻力——有效滤过压

有效滤过压=毛细血管压-(血浆胶体渗透压+囊内压)

入球端:有效滤过压=45–(25+10)=10(mmHg)>0,有滤液生成;

出球端:有效滤过压=45–(35+10)=0(mmHg)≤0,无滤液生成。

三、评价肾小球滤过功能的指标

1.肾小球滤过率(glomerular filtration rate):单位时间内(每分钟)两肾生成的超滤液量。

正常125ml/min/1.73m2

2.滤过分数(filtration fraction):肾小球滤过率和肾血浆流量的比值,正常125/660×100%=19%

可见流过肾脏的血浆约1/5由肾小球滤到肾小囊腔中,GFR与FF是衡量肾功能的指标。

四、影响肾小球滤过的因素

1.滤过系数滤过膜有效通透系数×面积=滤过系数

⑴通透性机械屏障作用↓→血尿

静电屏障作用↓→蛋白尿

⑵面积

正常时肾小球都活动滤过面积=1.5m2

滤过面积↓→GFR↓→尿量↓(急性肾小球肾炎→毛细血管腔狭窄或阻塞)

2.肾小球毛细血管血压

肾小球Cap.血压(如:大失血,Bp<80mmHg)↓→有效滤过压↓→肾小球滤过↓

3.血浆胶体渗透压

血浆胶体渗透压↓→有效滤过压↑→肾小球滤过↑

4.囊内压

囊内压↑→有效滤过压↓→肾小球滤过↓

5.肾小球血浆流量

肾血浆流量↑→血浆胶体渗透压上升速慢→有滤过作用的Cap.有效长度↑→肾小球滤过率↑

第三节肾小管和集合管重吸收和分泌作用

一、重吸收 途径:

①跨细胞途径; ②细胞旁途径 方式:

② 被动:单纯扩散,渗透,易化扩散,溶剂拖曳 ②主动:原发性主动转运,继发性主动转运 (一)Na +、Cl -和H 2O 的重吸收 1.Na +和Cl -的重吸收 2.水的重吸收

分段

重吸收量 重吸收机制 激素调节

近端小管 67% 被动

— 髓袢

15%

被动

(只发生在髓袢降支细段)

—

远端小管始段 0% 不被重吸收

—

远端小管后段和集合管

≈ 8-17% 被动 ADH, ANP

(二)HCO 3-重吸收

近端小管为主,占80-85%。

机制: 1、近端小管

H +分泌:Na +/H +交换体

HCO 3-的重吸收: CO 2形式 2、远端小管、集合管

H +分泌:H +-ATP 酶、H +-K +-ATP 酶 HCO 3-的重吸收: CO 2形式 HCO 3-的重吸收特点:

⑴不是以HCO 3-的形式,而是以CO 2的形式重吸收的

分段

重吸收量

重吸收方式

近端小管

67%

定比重吸收

前半段:Na +/H +交换体,Na +-葡萄糖同向转运体等 后半段:细胞旁途径

Na +-H +-2Cl --anion 转运体 髓袢 25%

升支细段:被动扩散

升支粗段:Na +-K +-2Cl -同向转运体 远曲小管 集合管 ≈ 8%

可调节重吸收 (aldosterone)

远曲小管始段:Na +/Cl -同向转运体 远曲小管后段和集合管:Na +通道

Cl -细胞旁途径

⑵HCO 3-的重吸收优先于Cl-的重吸收;

⑶HCO 3-的重吸收与Na +-H +逆向交换呈正相关(H +分泌↑→重吸收HCO 3-↑) HCO 3-主要碱储备物质,维持酸碱平衡 用乙酰唑胺抑制碳酸酐酶→尿量↑ (三)K +的重吸收

• 近端小管和髓袢重吸收K +的比例较固定

• 远端小管和集合管既重吸收K + ,也分泌K +(受多种因素调节) • 尿K +排出量主要取决于远端小管和集合管的分泌量

(四)葡萄糖的重吸收

• 部位:近端小管

• 方式:继发性主动转运 • 临床:Fanconi 综合征

• 肾糖阈 (renal threshold for glucose)— 尿中出现葡萄糖的最低血糖浓度

• 葡萄糖最大转运率(maximal rate of transport of glucose —全部肾小管对葡萄 糖的重吸收已达极限

(五)NH 3的分泌 意义:排酸保碱,调节酸碱平衡

• 近端小管 NH 4+通过Na +/H +转运体进入小管液 NH 3单纯扩散入小管液 髓袢 NH 4+重吸收(Na +-K +-2Cl -) 集合管 集合管对NH 4+通透性低

• 组织间隙的NH 3单纯扩散入小管液

髓质高渗梯度的形成过程

近端小管: 等渗液 髓袢降支细段: 高渗液

髓袢升支: 高渗液→低渗液

远曲小管、集合管: 产生浓缩/稀释尿

第四节 尿生成的调节

影响肾小球滤过作用的因素

滤过系数

肾小管各部分 水 Na + 尿素 髓袢降支细段 高度通透 不易通透 不易通透 髓袢升支细段 不通透 高度通透 中等通透 髓袢升支粗段 不易通透 主动重吸收 不易通透 远曲小管

有ADH 时易通透 主动重吸收

不易通透

集合管 有ADH 时易通透

主动重吸收

皮质和外髓部不通透,内髓部通透

▪有效滤过压=肾小球毛细血管压-(血浆胶体渗透压+囊内压)

▪血浆流量

影响肾小管集合管重吸收和分泌作用的因素

一、神经调节:

肾交感神经兴奋→尿量↓

二、肾内自身调节

肾血流量肾小球过滤率肾小管重吸收

(二)球-管平衡

定义:近球小管是定比重吸收(constant fraction reabsorption),即近球小管对滤液的重吸收率始终占肾小球滤过率的65~70%,

生理意义:使尿中排出的溶质和不致因肾小球滤过率的变化而大幅度增减。

机制:肾血流量不变, GFR↑→管周毛细血管压↓,血浆胶体渗透压↑→Na+、水重吸收三、体液调节抗利尿激素肾素-血管紧张素-醛固酮系统心房钠尿肽

(一).抗利尿激素(antidiuretic hormone, ADH)

1.来源:下丘脑视上核、室旁核

3.作用:提高远曲小管和集合管对水的通透性,水重吸收增加,尿量减少。

(二)肾素-血管肾张素-醛固酮系统

促进近端小管对NaCl的重吸收

•小动脉收缩,RBF↓,改变肾小球滤过率(A出球敏感性高于A入球)

•促进抗利尿激素释放

•促进醛固酮的分泌——保钠,保水,排钾

(2).醛固酮:

作用:保Na+排K+ 尿量减少

机制:

(三)心房钠尿肽

促进肾脏排钠、排水

•抑制集合管对NaCI的重吸收:关闭管腔膜钠通道

•抑制肾素、醛固酮、ADH分泌。