第14章 物联网RFID标准体系

- 格式:ppt

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:51

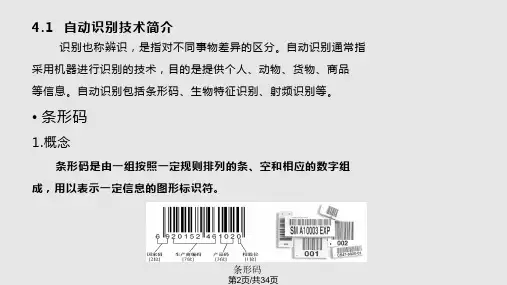

RFID技术在物联⽹中的应⽤课后习题答案解析第⼆章1、完整的⾃动识别管理系统包括哪⼏个部分?答:完整的⾃动识别管理系统包括⾃动识别系统(Auto Identification System,AIDS),应⽤程序编程接⼝(Application Programming Interface ,API),或则中间件(Middleware)和应⽤系统软件(Application Software)。

2、⾃动识别技术主要包括哪⼏种类型?答:⾃动识别技术可以分为条码识别技术、⽣物识别技术、图像识别技术、磁卡识别技术、光学识别技术和射频识别技术。

3、简述RFID系统的主要构成。

答:RFID系统主要有电⼦标签、读写器、RFID中间件和应⽤系统软件四部分组成。

第三章1、简述EPC系统(物联⽹)的基本构成及其主要功能。

答:EPC系统有全球产品电⼦编码体系、射频识别系统及信息⽹络系统三⼤部分组成,它利⽤全球产品电⼦编码技术给每⼀个实体对象⼀个唯⼀的代码,构成⼀个实现全球万事万物信息实时共享的实物物联⽹。

2、EPC系统的⼯作流程。

答:在物联⽹中每⼀物品都被赋予⼀个产品电⼦编码即EPC,可⽤来对物品尽⼼五⼀的表⽰。

产品电⼦编码主要存储在物品的电⼦标签中,读写器可通过对电⼦标签进⾏读写达到对产品的识别的⽬的,电⼦标签与读写器构成⼀个识别系统,读写器对电⼦标签进⾏读取后将产品电⼦编码发送给中间件,中间件通过物联⽹向名称解析服务器发送⼀条查询指令,名称解析服务根据特定规则查询获得物品存储信息的IP地址,并根据IP地址访问物联⽹信息发布服务以获得物品的详细信息,IOT-IS中存储着该物品的详细信息,当期收到查询要求后就将该物品的详细以⽹页的形式返回给中间件以供查询。

在上述过程中,通过将产品电⼦编码与物联⽹信息发布服务联系起来,不仅可以获得⼤量的物品信息,⽽且将实现对物品数据的实时更新。

3、物联⽹RFID标准体系包括哪些?答:射频识别标准体系主要有4部分组成,分别为基数标准,数据内容标准,⼀致性标准和应⽤标准。

物联网关键技术之RFID概述1 引言关于物联网(The Internet of Things)的构想有人说最早来源于1995年出版的比尔.盖茨的《未来之路》一书中[1];能让物联网迅猛发展的关键技术—无线射频识别(RFID)技术的技术模型起源于20世纪40年代的二战战场,原本是为了快速精确地识别大型战机、航空母舰等装备,在对雷达技术进行改进研究的过程中产生的[2]。

无线射频识别(RFID)技术的发展与电子芯片和电子技术的发展息息相关,随着电子标签的体积越来越小,成本越来越低,为物联网的应用提供了必不可少的条件。

物联网离不开网络,但却不仅仅是网络,它离不开传感器、天线、射频电路、密码学等技术。

物联网在互联网的基础上,在终端增加了射频识别和传感技术。

其中射频识别系统(RFID)由于可以进行高速移动物体识别、多目标识别、不易受环境污染、穿透力强和非接触识别等优点被广泛用于物联网系统中。

物联网利用无线射频识别(RFID)技术借助广泛分布的传感器及信息收集器进行信息收集,通过大数据处理系统对物品特性进行归纳、归类及整合,然后将相关信息传输给所需的用户,以实现万物互联的目的。

RFID技术涉及的学科众多,包括天线技术、射频电路、计算机技术等相关学科。

2 RFID技术按照信息传递的走向,可以将物联网分为三层:感知层、网络传输层和应用层[2]。

感知层包括数据采集和信息传输。

网络负责把感知层传来的数据通过网络传递到应用层。

感知层包括能感应温度、湿度、光照等指标的各种传感器,红外识别设备,激光识别设备,和射频识别(RFID)设备等。

信息感知提供信息来源,是物联网应用的基础。

信息感知其实就是数据收集,作为物联网感知层的关键技术,无线射频识别(RFID)担负着信息采集和传输的重要作用。

RFID系统一般由电子标签(tag)、读写器(reader)及后台数据库系统服务器(Database Server)组成[2]。

2.1 标签的分类电子标签作为应答器,由天线、耦合元件、芯片、稳压、逻辑控制电路、电可擦只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)等组成,芯片中存有全球唯一的ID序列号,及与目标有关的隐私信息。

关于物联网核心技术——RFID——的简要概述信管0801 赵艳华200852027内容摘要物联网RFID是指把射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网连接起来,实现智能化识别和管理。

物联网RFID通过在物品上嵌入电子标签、条形码等能够存储物体信息的标识,通过无线网络的方式将其即时信息发送到后台信息处理系统,而各大信息系统可互联形成一个庞大的网络。

从而可达到对物品进行实施跟踪、监控等智能化管理的目的。

通俗来讲,物联网RFID 可实现人与物之间的信息沟通。

引言在生活节奏快捷以及科技发达的今天,“物联网”逐渐成为人们热议的话题。

IBM前首席执行官郭士纳提出一个重要观点:15周年定律,即计算机模式每隔15年发生一次变革。

1965年前后发生的变革以大型机为标志,1980年前后以个人计算机的普及为标志,1995年前后则发生了互联网革命,2010年前后,是以物联网为标志的改变。

每一次这样的技术变革都引起企业间、产业间甚至国家间竞争格局的重大动荡和变化。

一.物联网相关概念1.物联网定义物联网(The Internet of things)的概念是在1999年提出的,它的定义很简单:把所有物品通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。

2.物联网(IOT)的特征感知:利用RFID、传感器、二维码等能够随时随地采集物体的动态信息,实现物体的标识功能,采用传感器技术实现物体的识别、感知功能。

传输:通过网络将感知层的各种信息进行实时传送,主要实现信息的传输:采用无线网络技术、互联网技术。

智能:利用计算机技术,及时地对海量的数据进行信息控制,真正达到了人与物的沟通、物与物的沟通感知识别是一个基础,网络传输是一个平台,是一个支撑,智能应用是一个标志和体现。

3.物联网的体系架构应用层:应用层是关键在物联网技术架构上的应用系统,包括商业贸易、物流、农业、军事等等不同的应用系统。

成绩:2015-2016学年 2学期“射频识别(RFID)原理与应用”报告报告题目:学生姓名:叶晶专业:物联网班级:0851303学号:2013212498填表时间:2016年 6月RFID标准系统射频识别技术(Radio Frequency Identification,缩写RFID),射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。

从信息传递的基本原理来说,射频识别技术在低频段基于变压器耦合模型(初级与次级之间的能量传递及信号传递),在高频段基于雷达探测目标的空间耦合模型(雷达发射电磁波信号碰到目标后携带目标信息返回雷达接收机)。

从上世纪80年代开始逐渐走向成熟的一项自动识别技术。

近年来由于集成电路的快速发展,RFID标签的价格持续减低,因而在各个领域的应用发展十分迅速。

为了更好地推动这一新产业的发展,国际标准化组织ISO、以美国为首的EPCglobal、日本UID等标准化组织纷纷制定RFID相关标准,并在全球积极推广这些标准。

(1)ISO标准体系: RFID标准化工作最早可以追溯到20世纪90年代。

1995年国际标准化组织ISO/IEC联合技术委员会JTCl设立了子委员会SC31(以下简称SC31),负责RFID标准化研究工作。

SC31委员会由来自各个国家的代表组成,如英国的BSI IST34委员、欧洲CEN TC225成员。

他们既是各大公司内部咨询者,也是不同公司利益的代表者。

因此在ISO标准化制定过程中,有企业、区域标准化组织和国家三个层次的利益代表者。

RFID领域的ISO标准可以分为以下四大类: [1] 技术标准(如射频识别技术、IC卡标准等) [2] 数据内容与编码标准(如编码格式、语法标准等) [3] 性能与一致性标准(如测试规范等标准) [4] 应用标准(如船运标签、产品包装标准等)从ISO制订的RFID 标准内容来说,RFID应用标准是在RFID编码、空中接口协议、读写器协议等基础标准之上,针对不同使用对象,确定了使用条件、标签尺寸、标签粘贴位置、数据内容格式、使用频段等方面特定应用要求的具体规范,同时也包括数据的完整性、人工识别等其他一些要求。

物联网技术框架与标准体系物联网(Internet of Things)最初被定义为把所有物品通过射频识别(RFID)和条码等信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理功能的网络。

这个概念最早于1999年由麻省理工学院Auto-ID研究中心提出,实质上等于RFID技术和互联网的结合应用。

RFID标签可谓是早期物联网最为关键的技术与产品环节,当时人们认为物联网最大规模、最有前景的应用就是在零售和物流领域,利用RFID技术,通过计算机互联网实现物品或商品的自动识别和信息的互联与共享。

2005年,国际电信联盟(ITU)在《The Internet of Things》报告中对物联网概念进行扩展,提出任何时刻、任何地点、任何物体之间的互联,无所不在的网络和无所不在计算的发展愿景,除RFID技术外、传感器技术、纳米技术、智能终端等技术将得到更加广泛的应用。

但ITU未针对物联网的概念扩展提出新的物联网定义。

2009年9月15日,欧盟第七框架下RFID和物联网研究项目簇(Cluster of European Research Projects on The Internet Of Things:CERP-IoT)发布了《物联网战略研究路线图》研究报告,其中提出了新的物联网概念,认为物联网是未来Internet的一个组成部分,可以被定义为基于标准的和可互操作的通信协议且具有自配置能力的动态的全球网络基础架构。

物联网中的“物”都具有标识、物理属性和实质上的个性,使用智能接口,实现与信息网络的无缝整合。

该项目簇的主要研究目的是便于欧洲内部不同RFID和物联网项目之间的组网;协调包括RFID的物联网研究活动;对专业技术、人力资源和资源进行平衡,以使得研究效果最大化;在项目之间建立协同机制。

物联网与RFID、传感器网络和泛在网的关系:1.传感器网络与RFID的关系RFID和传感器具有不同的技术特点,传感器可以监测感应到各种信息,但缺乏对物品的标识能力,而RFID技术恰恰具有强大的标识物品能力。