渗透作用实验的改进

- 格式:ppt

- 大小:2.09 MB

- 文档页数:11

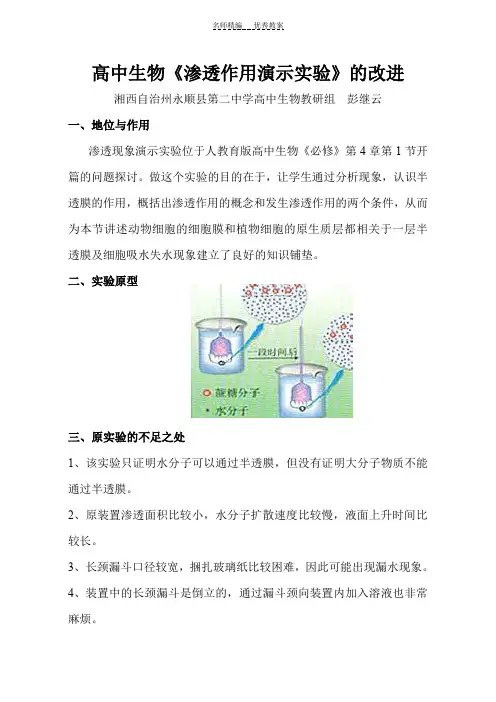

高中生物《渗透作用演示实验》的改进湘西自治州永顺县第二中学高中生物教研组彭继云一、地位与作用渗透现象演示实验位于人教育版高中生物《必修》第4章第1节开篇的问题探讨。

做这个实验的目的在于,让学生通过分析现象,认识半透膜的作用,概括出渗透作用的概念和发生渗透作用的两个条件,从而为本节讲述动物细胞的细胞膜和植物细胞的原生质层都相关于一层半透膜及细胞吸水失水现象建立了良好的知识铺垫。

二、实验原型三、原实验的不足之处1、该实验只证明水分子可以通过半透膜,但没有证明大分子物质不能通过半透膜。

2、原装置渗透面积比较小,水分子扩散速度比较慢,液面上升时间比较长。

3、长颈漏斗口径较宽,捆扎玻璃纸比较困难,因此可能出现漏水现象。

4、装置中的长颈漏斗是倒立的,通过漏斗颈向装置内加入溶液也非常麻烦。

四、实验改进与创新之处1、将漏斗颈伸入膜内,捆扎容易,将倒置的长颈漏斗正立,这样就方便了溶液的注入。

2、用加碘的淀粉溶液代替无色的蔗糖溶液。

既容易观察液面上升情况,也检验淀粉分子是否通过玻璃纸而进入烧杯内液体中。

五、实验器材铁架台、淀粉、玻璃纸、碘液、盛清水的烧杯、橡皮筋六、改进后的实验装置七、实验过程1、将玻璃纸折成袋状,将长颈漏斗颈伸入其内,用橡皮筋捆扎;2、往漏斗内注入加碘的淀粉液,将玻璃纸浸入到盛有清水的烧杯中,在铁架台上固定,使标记环至淀粉液面起始的位置;3、观察液面上升。

八、实验效果1、在短时间内,能明显的看见长颈漏斗液面上升的现象。

2、半透膜允许水分子等小分子物质可以通过,大分子物质不能通过。

九、自我评价1、操作简便:方便了溶液的注入。

2、易于观察,效果明显:在短时间内就能明显的看见溶液液面上升现象。

3、增加验证性实验,帮助学生理解半透膜允许水分子等小分子物质可以通过,大分子物质不能通过。

高中生物“渗透作用实验”的探索与改进作者:李晶来源:《中国科教创新导刊》2013年第24期摘要:“渗透作用演示实验”是普通高中人教版《生物》必修一教材中,细胞主要靠渗透作用吸收水分这一重要过程,设计了渗透作用与水分的流动演示实验。

通过多年教学实践对该实验进行了认真的研究探索和改进,并收到了很好的教学效果。

关键词:实验改进半透膜渗透作用中图分类号:G63 文献标识码:A 文章编号:1673-9795(2013)08(c)-0028-011 改进背景渗透现象是高中生物学新课程在讲述“水分子的跨膜运输”这一知识点时设置的演示实验。

设计了渗透作用与水分的流动演示实验,其具体方法是:在一个长颈漏斗的漏斗口处密封上一层玻璃纸,往漏斗内注入蔗糖溶液,然后将漏斗浸入到盛有清水的烧杯中,使漏斗管内液面与烧杯中清水的液面高度相等。

过一段时间,观察漏斗内液面的高度是否发生了变化。

想一想,这是为什么?该实验虽然设计简单,操作方便,但是仔细分析此实验,在一些实验设计方面存在一些不足之处。

其一,操作者不易向封闭的长颈漏斗内加入蔗糖溶液;其二,蔗糖溶液为透明的液体,实验现象不明显,特别是后排学生观察不到,实验效果不够理想;其三,做实验的关键材料——玻璃纸(又叫赛璐玢)有些中学不容易找到,以致实验不能正常进行。

针对这些情况,现将该实验进行探索与改进。

2 改进后的实验过程2.1 渗透作用的原理渗透作用:两种不同浓度的溶液隔以半透膜(允许溶剂分子通过,不允许溶质分子通过的膜),水分子或其它溶剂分子从低浓度的溶液通过半透膜进入高浓度溶液中的现象。

或水分子从水势高的一方通过半透膜向水势低的一方移动的现象。

渗透现象发生的条件:(1)有半透膜;(2)半透膜两侧有浓度差。

2.2 改进方法一2.2.1 实验材料及器材新鲜的生鸡蛋1枚、0.4 g/ml蔗糖溶液、蒸馏水、红墨水、100 ml烧杯1个、250 ml烧杯1个、盐酸(质量分数为20%)、10 ml量筒1只、直径10 cm圆形硬纸板一个、剪刀、圆规、锥形漏斗。

渗透实验新装置及一种新半透膜——海带湖南怀化市第五中学石渊伟陈红渗透作用的演示实验,是让学生通过分析渗透现象进而认识半透膜的作用,概括出渗透作用的概念和发生渗透作用的两个条件。

为后面讲述动物细胞的细胞膜和植物细胞的原生质层都相当于一层半透膜打基础。

所以从人教版的高中必修生物第一册到新课标高中生物1——《分子与细胞》一直沿用。

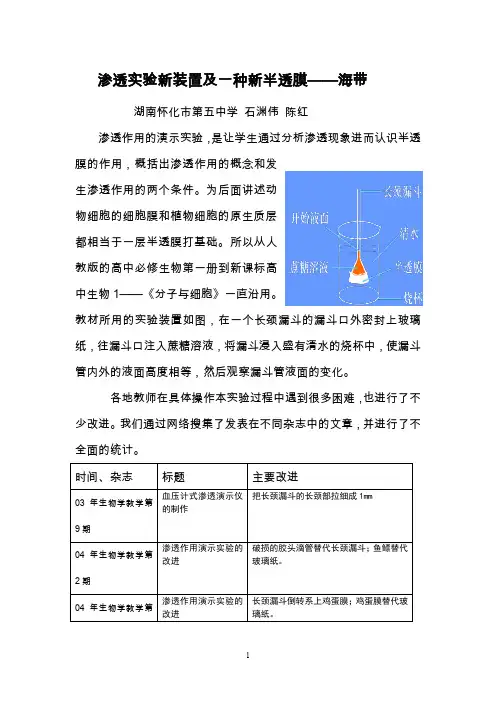

教材所用的实验装置如图,在一个长颈漏斗的漏斗口外密封上玻璃纸,往漏斗口注入蔗糖溶液,将漏斗浸入盛有清水的烧杯中,使漏斗管内外的液面高度相等,然后观察漏斗管液面的变化。

各地教师在具体操作本实验过程中遇到很多困难,也进行了不少改进。

我们通过网络搜集了发表在不同杂志中的文章,并进行了不全面的统计。

时间、杂志标题主要改进03年生物学教学第9期血压计式渗透演示仪的制作把长颈漏斗的长颈部拉细成1mm04年生物学教学第2期渗透作用演示实验的改进破损的胶头滴管替代长颈漏斗;鱼鳔替代玻璃纸。

04年生物学教学第渗透作用演示实验的改进长颈漏斗倒转系上鸡蛋膜;鸡蛋膜替代玻璃纸。

5期06年生物学教学第8期七种半透膜材料“渗透现象”的实验研究卵壳膜>膀胧膜>植物叶片>鱼缥膜;玻璃纸>纤维滤纸>蜡纸。

01年生物学通报第12期渗透作用演示实验的改进变演示实验为探索性实验06年生物学通报第9期对“渗透现象”演示实验的改进长颈漏斗倒转系上鸡蛋膜;鸡蛋膜替代玻璃纸。

07年生物学通报第1期“渗透作用”实验的改进长颈漏斗改用一次性注射器和输液用的针头细管制成;鸡蛋膜替代玻璃纸。

通过分析我们不难看出上述改进主要分为以下几类:1、装置改进;2、半透膜的材料改进;3、变演示实验为探究性实验;而且他们普遍认为按课本上的渗透装置进行实验,液面上升速度非常慢,且在实验材料的制备上也有诸多不便;笔者通过反复地进行实验,对本实验从实验装置和半透膜材料两个方面进行了实验改进。

一、实验装置分析及改进1、教材装置的缺陷分析缺陷一教材装置的长颈漏斗长颈内径一般为5mm,注入蔗糖溶液较麻烦,长颈漏斗的容积为50—100mL,动作娴熟的老师可以用烧杯直接缓慢的向长颈漏斗倒入蔗糖溶液(易溢出),一般老师只能用滴管一管一管的注入,大概需40—80滴管。

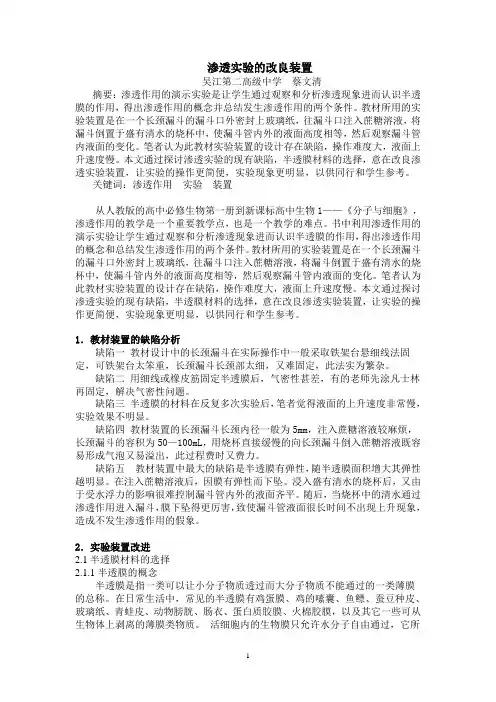

渗透实验的改良装置吴江第二高级中学蔡文清摘要:渗透作用的演示实验是让学生通过观察和分析渗透现象进而认识半透膜的作用,得出渗透作用的概念并总结发生渗透作用的两个条件。

教材所用的实验装置是在一个长颈漏斗的漏斗口外密封上玻璃纸,往漏斗口注入蔗糖溶液,将漏斗倒置于盛有清水的烧杯中,使漏斗管内外的液面高度相等,然后观察漏斗管内液面的变化。

笔者认为此教材实验装置的设计存在缺陷,操作难度大,液面上升速度慢。

本文通过探讨渗透实验的现有缺陷,半透膜材料的选择,意在改良渗透实验装置,让实验的操作更简便,实验现象更明显,以供同行和学生参考。

关键词:渗透作用实验装置从人教版的高中必修生物第一册到新课标高中生物1——《分子与细胞》,渗透作用的教学是一个重要教学点,也是一个教学的难点。

书中利用渗透作用的演示实验让学生通过观察和分析渗透现象进而认识半透膜的作用,得出渗透作用的概念和总结发生渗透作用的两个条件。

教材所用的实验装置是在一个长颈漏斗的漏斗口外密封上玻璃纸,往漏斗口注入蔗糖溶液,将漏斗倒置于盛有清水的烧杯中,使漏斗管内外的液面高度相等,然后观察漏斗管内液面的变化。

笔者认为此教材实验装置的设计存在缺陷,操作难度大,液面上升速度慢。

本文通过探讨渗透实验的现有缺陷,半透膜材料的选择,意在改良渗透实验装置,让实验的操作更简便,实验现象更明显,以供同行和学生参考。

1.教材装置的缺陷分析缺陷一教材设计中的长颈漏斗在实际操作中一般采取铁架台悬细线法固定,可铁架台太笨重,长颈漏斗长颈部太细,又难固定,此法实为繁杂。

缺陷二用细线或橡皮筋固定半透膜后,气密性甚差,有的老师先涂凡士林再固定,解决气密性问题。

缺陷三半透膜的材料在反复多次实验后,笔者觉得液面的上升速度非常慢,实验效果不明显。

缺陷四教材装置的长颈漏斗长颈内径一般为5mm,注入蔗糖溶液较麻烦,长颈漏斗的容积为50—100mL,用烧杯直接缓慢的向长颈漏斗倒入蔗糖溶液既容易形成气泡又易溢出,此过程费时又费力。

&渗透现象(实验装置的改进黄艳萍付新苗*(福建师范大学生命科学学院福州350108)摘要将塑料饮料瓶改造为"渗透现象”的实验装置,采用透析袋作为半透膜材料,解决了教材中"渗透现象”演示实验装置密封不好、实验效果不佳等问题。

关键词渗透现象实验装置改进人教版高中生物学教材“物质跨膜运输的实例”一节中的“渗透现象”演示实验旨在引导学生理解半透膜的特性$分析渗透现象发生的原理和条件$从而正确理解细胞吸水和失水的原因。

但在实践中,由于装置的设计问题导致实验很难做好$大部分教师课堂上通常是以播放视频的形式来讲解该实验,学生感性认识不足。

笔者对渗透实验装置进行了简化和改进,达到了较好的实验效果:实验现象明显、操作方便,学生自己可以动手完成。

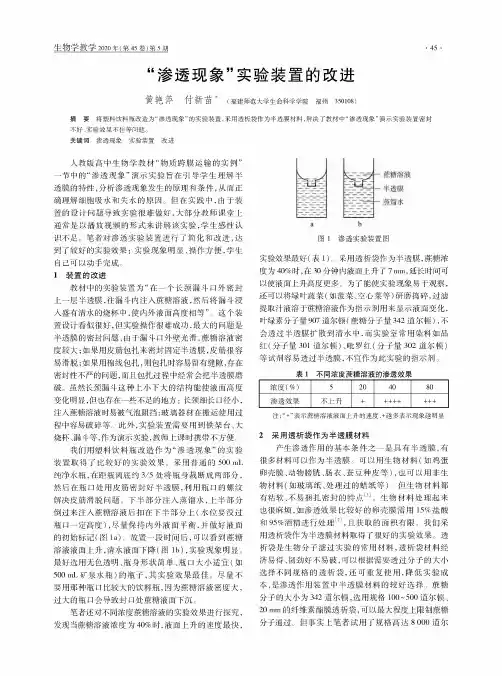

1装置的改进教材中的实验装置为“在一个长颈漏斗口外密封上一层半透膜,往漏斗内注入蔗糖溶液,然后将漏斗浸入盛有清水的烧杯中,使内外液面高度相等”。

这个装置设计看似很好,但实验操作很难成功,最大的问题是半透膜的密封问题,由于漏斗口外壁光滑,蔗糖溶液密度较大;如果用皮筋包扎来密封固定半透膜,皮筋很容易滑脱;如果用棉线包扎,则包扎时容易留有缝隙,存在密封性不严的问题,而且包扎过程中经常会把半透膜磨破%虽然长颈漏斗这种上小下大的结构能使液面高度变化明显,但也存在一些不足的地方:长颈细长口径小,注入蔗糖溶液时易被气泡阻挡;玻璃器材在搬运使用过程中容易破碎等。

此外,实验装置需要用到铁架台、大烧杯、漏斗等,作为演示实验,教师上课时携带不方便。

我们用塑料饮料瓶改造作为“渗透现象”的实验装置取得了比较好的实验效果。

采用普通的500mL 纯净水瓶,在距瓶离底约3/5处将瓶身裁断成两部分,然后在瓶口处用皮筋密封好半透膜,利用瓶口的螺纹解决皮筋滑脱问题。

下半部分注入蒸馏水,上半部分倒过来注入蔗糖溶液后扣在下半部分上(水位要没过瓶口一定高度),尽量保持内外液面平衡,并做好液面的初始标记(图1v)。

258学习版能够实现数学的自主学习。

另一方面,由于课堂教学的时间有限,教师可以积极利用课后的时间为学生提供具体指导,对于学生数学习题的完成情况给予点评,只有这样才能更好地帮助掌握数学学习的技巧和方法,让学生数学学习的质量得以提升。

(二) 对课后练习题目进行分层。

数学学科在小学教育阶段占据着非常重要的地位。

数学教师除了对课堂教学采取分层教学之外,还可以针对课后练习来进行分层,根据不同学生的不同学习水平来布置特定的课后练习,让学生能够对自己所学习的知识进行良好巩固,对学生的思维进行有效拓展,从而有效训练学生的思维能力。

为了较好地完成教学目标,教师需要对分层布置课后练习题的方式来对学生所学习的数学知识进行练习,对于那些学习比较差的学生,就可以多为他们安排一些基础性习题。

对于那些学习水平处在中等水平的学生,教师可以为学生在安排一定的基础习题上,再让学生做一些其他类型的题型。

让他们能够对多种类型的题目都能够较好地解答。

对于那些学习能力比较强的学生,除了为学生布置适当的基础习题之外,教师还需要让学生多做一些拓展性的题目来进行训练,开拓学生的视野。

(三)有效落实分层异步教学的评估。

一个良好的课堂评价能够让学生了解在学习中存在哪些不足,促进学生学习体系的建立,学习方法的掌握,学习思维的提升,学习习惯的养成以及学习沟通交流的互动。

分层异步教学手段要重视教学评价,根据相应的家偶尔目标,根据学生不同的学习层次,保证评价内容的客观性和真实性,有利于促进学生了解自身情况,不断进步,攻克数学学习中的大大小小难关。

为了保证课堂评估结果的效率,老师要注意评价的语气和方式,不可采用说教的预期,更多的是给予学生指导和建议。

综上所述,实施分层教学,对学生因材施教,可以更好地帮助学生提升数学学习的能力,带动学生的积极性, 同时教师运用分层教学思维模式的同时,要比较灵活的运用和熟练的掌握理解数学教案,对学生进行正确的引导,保留学生的个体性。

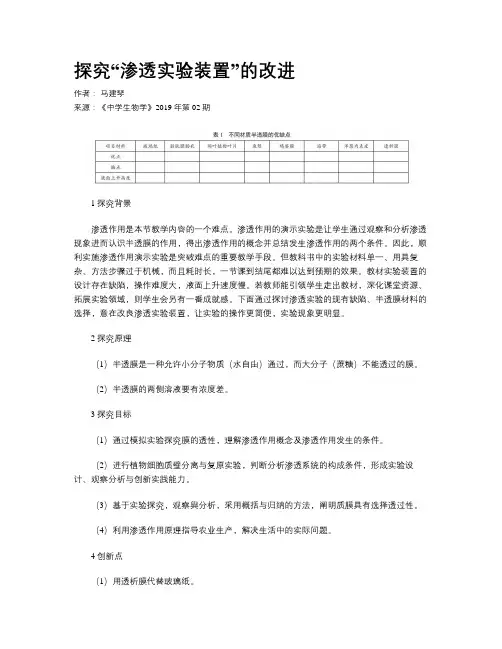

探究“渗透实验装置”的改进作者:马建琴来源:《中学生物学》2019年第02期1探究背景渗透作用是本节教学内容的一个难点。

渗透作用的演示实验是让学生通过观察和分析渗透现象进而认识半透膜的作用,得出渗透作用的概念并总结发生渗透作用的两个条件。

因此,顺利实施渗透作用演示实验是突破难点的重要教学手段。

但教科书中的实验材料单一、用具复杂、方法步骤过于机械,而且耗时长,一节课到结尾都难以达到预期的效果。

教材实验装置的设计存在缺陷,操作难度大,液面上升速度慢。

若教师能引领学生走出教材,深化课堂资源、拓展实验领域,则学生会另有一番成就感。

下面通过探讨渗透实验的现有缺陷、半透膜材料的选择,意在改良渗透实验装置,让实验的操作更简便,实验现象更明显。

2探究原理(1)半透膜是一种允许小分子物质(水自由)通过,而大分子(蔗糖)不能透过的膜。

(2)半透膜的两侧溶液要有浓度差。

3探究目标(1)通过模拟实验探究膜的透性,理解渗透作用概念及渗透作用发生的条件。

(2)进行植物细胞质壁分离与复原实验,判断分析渗透系统的构成条件,形成实验设计、观察分析与创新实践能力。

(3)基于实验探究,观察與分析,采用概括与归纳的方法,阐明质膜具有选择透过性。

(4)利用渗透作用原理指导农业生产,解决生活中的实际问题。

4创新点(1)用透析膜代替玻璃纸。

(2)将单一的玻璃纸变为系列半透膜材料,进行横向比较。

(3)课堂实验拓展为开放性实验。

(4)将实验装置由长颈漏斗变为输液器、带塑料盖的轻巧透明包装盒等自制的渗透装置。

(5)优化课本试剂,将蔗糖中加入红墨水或改用红糖水。

(6)延伸知识领域,激发学生兴趣,培养学生敢于质疑的科学品质和勇于探索的科学探究精神。

5探究实验实施阶段(1)样本的收集:购买的透析膜(用玻璃纸或膀胱膜作为半透膜,取材处理不太容易)、鸡蛋膜、膀胱膜、洋葱内表皮、海带、肠衣、阔叶植物叶片、鱼鳔等。

(2)配置质量浓度为0-3g/mL的蔗糖溶液或红糖水。

高中生物渗透装置的教学改进及反思一、原渗透装置概述高中生物中,典型的渗透装置通常由一个半透膜袋(如玻璃纸或动物膀胱膜等),内装一定浓度的溶液,然后将其置于盛有另一种浓度溶液的烧杯中构成。

通过观察半透膜两侧溶液的液面高度变化来探究渗透现象及原理。

例如,当半透膜内为蔗糖溶液,外为清水时,水分子会从清水一侧通过半透膜向蔗糖溶液一侧扩散,导致蔗糖溶液一侧液面升高。

二、原装置存在的问题1. 现象不明显对于一些浓度差异较小的溶液组合,液面上升或下降的高度变化很缓慢且幅度小,在课堂有限的时间内难以让学生清晰观察到明显的渗透现象。

例如,当使用较低浓度的蔗糖溶液和浓度相差不大的水进行实验时,可能需要较长时间才能看到较为显著的液面变化。

2. 半透膜选择受限常用的半透膜如玻璃纸,其制作和安装相对繁琐,且容易破损。

动物膀胱膜的获取则存在一定的困难和不稳定性,同时这些半透膜的通透性可能会受到多种因素影响,导致实验结果的重复性不佳。

3. 实验误差较大装置的密封性对实验结果有较大影响,如果烧杯口与半透膜袋之间密封不严,容易导致外界空气进入或内部溶液渗漏,从而干扰液面高度的准确测量,使实验数据产生误差。

此外,溶液中的溶质可能会通过半透膜的微小孔隙扩散到另一侧,影响溶液浓度的准确性,进而影响渗透现象的观察和分析。

三、改进措施(一)装置结构改进1. 采用更直观的U型管装置设计原理:将传统的烧杯和半透膜袋组合改为U型管结构。

U 型管的一侧装入半透膜袋及溶液,另一侧装入另一种溶液,中间用活塞或夹子隔开。

这样的设计可以使液面高度的变化更加直观地在U型管两侧显示出来,便于学生观察和比较。

优点:①相比于烧杯装置,U型管的液面高度差更容易测量和读取,能够提高实验数据的准确性。

②U型管的结构相对稳定,减少了因装置晃动或倾斜等因素导致的实验误差。

2. 优化半透膜固定方式改进方法:在U型管的管口处设计一个专门的半透膜固定卡槽,将半透膜平整地固定在卡槽内,并用橡胶圈或夹子进行密封加固。

探析“渗透作用”演示实验的改进及教学组织渗透作用实验在人教版教材出现在第四章节,通过物质跨膜运输的实际案例,在该单元中将渗透作用作为主要的问题进行探究,这样可以将学生的学习兴趣全面的提升起来,培养学生的创新思维和创新意识,让学生的动手能力全面的提升起来,对学生整体生物知识学习具有非常关键的作用。

学生的实验能力是生物考试中的关键部分,也是培养学生生物学习能力的重要环节,为了取得较好的效果,在进行实验的过程中需要在对照实验的过程中,培养学生的观察能力和动手能力,让学生在“渗透实验”的过程中对对生物知识进行领悟。

一、实验方法分析在进行实验的过程中选取的仪器都是半透膜将长颈漏斗口进行密封,然后在容器内注入一定的溶液,将漏斗倒扣在烧杯中对实验现象进行观察,经过一段时间之后,可以看到漏斗内的液面出现上升的情况,并对实验的过程进行全面的观察和控制,培养学生的实际操作能力。

但是在进行实验的过程中,发现通过这种实验方法本身存在一定的问题,长颈漏斗出口处的半透膜容易在实验的过程中出现位移,导致实际注入的液体达不到实际要求的质量,影响实验的效果。

半透膜受到长颈漏斗中液体向下重力和烧杯中浮力影响,容易出现渗透现象不明显,甚至没有渗透的情况,实验的结果和教材不符,影响学生对教材实验的理解。

同时,在实验过程中因为是采用的是蔗糖溶液,通过长颈漏斗的颈部注入溶液的过程中,蔗糖溶液较为粘稠,因此在进行蔗糖溶液倒置再灌入的过程中容易出现因为甜度过高而造成的溶液粘在容器壁上,造成实验整体过程不流畅,对学生造成一定的困惑。

二、实验改进措施(一)改进半透膜材料的选取针对上述半透膜材料存在的问题,在进行实验的过程中可以将半透膜材料进行改进,使用卵壳膜取代原本的实验材料,但是通过实际实验观察可以发现这种方法时间消耗较长,因此在实验中可以选择软壳鸡蛋作为取代材料,在实验中收到的效果较好,可以避免传统的半透膜在实验中出现的位移,提升实验的整体质量,对实验效果进行更加的控制,减少实验中的突发事件。

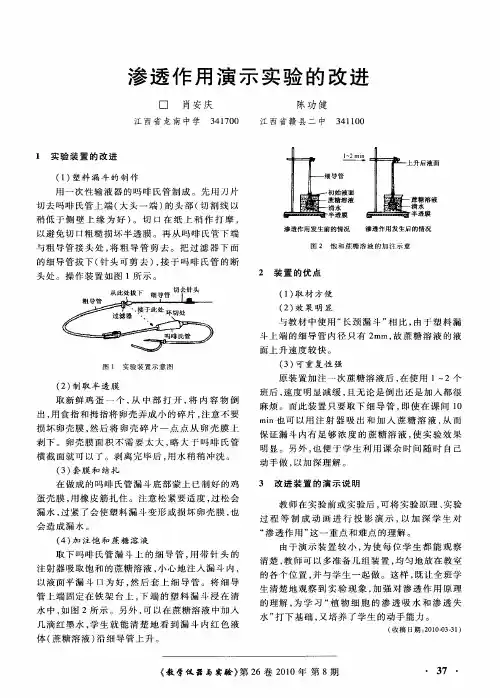

“渗透作用”演示实验的改进正现行全日制高中《生物》(必修)第一册(人教版)第58页对“渗透作用与水分的流动”的演示实验有如下叙述:“在一个长颈漏斗的漏斗口处密封上一层玻璃纸,往漏斗内注入蔗糖溶液,然后将漏斗浸入到盛有清水的烧杯中,使漏斗管内外液面的高度相等。

过一段时间,观察漏斗内液面的高度是否发生了变化。

想一想,这是为什么?”。

仔细分析此实验,在一些实验设计方面存在一些不足之处,如实验材料为玻璃纸(与生物膜有一定差异);水柱上升幅度小且速度缓慢;蔗糖溶液为透明的液体,实验现象不明显,特别是后排学生观察不到,实验效果不够理想。

现将实验装置的几点改进、教学要点总结如下。

1.植物细胞对水分的吸收的理论基础植物细胞吸水的主要方式是渗透吸水。

细胞的渗透吸水取决于水势。

纯水的水势最高,定为零值,则其他溶液的水势就成负值,溶液越浓,水势越低,水势总是从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动。

成熟的植物细胞是一个渗透系统,细胞的水势表示为:水势=渗透势+压力势+衬质势当细胞处于不同浓度的溶液中时,在细胞内外就会有水势差,从而发生渗透作用。

可通过“渗透作用”演示实验来加以说明。

2.实验设计方面存在的不足之处2.1半透膜材料的选择方面。

教材选用的是一种半透膜——玻璃纸即赛璐玢,目前不易找到,一些中学实验室备选的替代材料很多,如花生种皮、猪肠衣、鱼鳔及卵黄膜等。

而操作时发现花生种皮小,易破,不透明,直观性差;肠衣要将猪小肠的浆膜剥离才能得到,操作麻烦,不干净;鸡蛋中制取的卵壳膜效果较好,用酸液将鸡蛋浸泡一段时间后,将其钝端打开一个小洞,去掉蛋清和蛋黄,可剥取到卵壳膜,实验操作方则更易取得,剥离或是实验操作方便;鱼鳔膜则更易取得,剥离或是实验操作更是方便。

实验可以本地常见的鲫鱼或者是鲢鱼的从鱼腹取出,去掉外面白色的黏膜,用0.1 mol/L的盐酸浸湿,再用清水浸泡20min,在鱼鳔交接处剪开,放去气体,取体积相对较大点的圆锥型一端鱼鳔,再用清水浸湿清洗下,用洗耳球向内吹气备用。

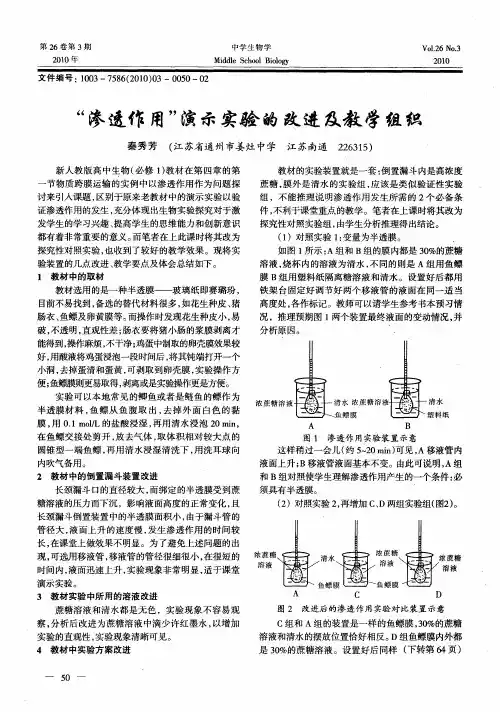

对渗透作用演示实验的进一步改进随州市曾都区二中 李波一、改进原因:由教材给出的演示实验得出渗透作用产生必备的两个条件:一是具有一层半透膜,二是这层半透膜两侧的溶液具有浓度差的结论有些勉强,学生不易理解,同时该实验没有对照实验,不严密。

二、改进步骤1、用七个如教材所示装置,编号A 、B 、C 、D 、E 、F 、G , ①A 装置中长颈漏斗内装入30%的蔗糖溶液(可加入红色染料以便观察),烧杯中用清水,在漏斗液面上用橡皮筋做上记号:②B 装置中,将A 装置中长颈漏斗与烧杯中的两种液体互换,在清水中滴入蓝色染料便于观察。

③C 装置中,在长颈漏斗与烧杯中均装入30%的蔗糖溶液。

④D 装置中,液体全部换成清水。

⑤E 装置中,用5%的蔗糖溶液代替A 装置中的清水。

⑥F 装置中,将E 中的两种溶液对换。

⑦G 装置中,长颈漏斗内装5%的糖水,其它同A 。

2、如图所示30%蔗糖清水5%蔗糖30%蔗糖清水30%蔗糖30%蔗糖5%蔗糖5%蔗糖清水ABCDEFG3、在将以上各试验重复进行实验①—⑦时,用刀破坏半透膜,再观察4、用塑料薄膜代替半透膜重复以上实验①—⑦,再观察5、将长颈漏斗液面升降情况列于下表,上升用“↑”,下降用“↓”,不变用“—”,则有:6、学生可以通过分析5表很容易得出结论:发生渗透作用的条件;①必须有一层半透膜㈡㈢及㈠,②由㈠可得出膜两边必须有浓度差,才会发生渗透作用。

7、进一步得出推论:①水总是由低浓度一侧向高浓度一侧渗透,②浓度差越大,渗透作用越显著。

三、效果证明:本人曾在两个平行班作此实验,而另一个平行班不作此实验,仅做教材实验,课后发现,作实验的班级学生掌握效果明显好于未做实验班级。

四、缺点:此实验过于繁琐,实验准备时间长,而且耗用材料过多。