学说杭州话PPT

- 格式:ppt

- 大小:398.50 KB

- 文档页数:1

杭州⽅⾔ 杭州话,是⼀种北⽅官话和南⽅越语的糅合。

了解杭州话,着重是对地⽅⽂化的打捞、保存、记录,继以传承复兴。

有两个新杭州⼈想学杭州话,问我“拷⽡⽙⼉”、“靠位⼉”啥格意思?杭州⼈在谈天中会出现⽊佬佬的“⼉”字,从两个字、三个字的“袋⼉、袜⼉、棒⼉、鸟(⾳巧)⼉、吊嘴⼉、酒⽔⼉”到七⼋个字的“头⼉脑⼉顶⼉尖⼉(夸奖最好的⼈和事)”和“夜饭吃饱吹腮⼉(侃⼤⼭、吹⽜)”,杭帮杭腔有乐感有韵味,下⽂罗列⼀些带⼉字的杭州话,与诸君互学、交流、品味。

先读读报上的两⾸童谣。

《⼤⼈的希望》是这样写的:“爸爸让我长⾼点⼉/妈妈让我考好点⼉/⽼师让我多学点⼉/奶奶让我多吃点⼉/哎呀呀/我就是想要痛痛快快玩点⼉”// 还有⼀⾸题⽬叫《杭州⼩伢⼉歌》:“杭州⼩伢⼉/西湖⾥⾯划船⼉/⼴场上⾯放鹞⼉/公园看花⼉/爬⼭抓抓⼉// 春天有柳条⼉/夏天有荷花⼉/秋天踏黄草⼉/冬天堆雪⼈⼉//⾖瓣⼉/⾹肠⼉/有个故事叫葱包烩⼉// 盐花⼉/葱花⼉/清清爽爽鱼丸⼉// 摆桌⼉/搬凳⼉/放好筷⼉瓢羹⼉/杭州伢⼉搞搞⼉//。

” 杭州话中有的“⼉”字嵌在词语当中,我称之为“夹⼼饼⼲”,如:杭⼉风、芡⼉粉、门⼉布、把⼉柴、贱⼉饭、锞⼉纸和滚得⼉势圆等。

话说杭州有个踏⼉哥,家住孩⼉巷,⽣活做好回家烧了三碗下酒菜,⼀碗筒⼉⾻,⼀碗瓢⼉菜,⼀碗烤⼉鲞,⽤筒⼉⾯做了⼀碗⽚⼉汆(⾮川),绍兴⽼酒弥弥(mi)。

⾝旁⽴着三个⼩伢⼉,⼀个吃棒⼉糖,⼀个吃枣⼉⽠,⼀个在骂⼈:“你个⾖⼉⿁”。

带⼉字的杭州话四个字的俯拾皆是:⼀把茶壶4个“⼉”:茶壶嘴⼉,茶壶盖⼉,茶壶柄⼉,茶壶底⼉。

⼀个⼿字有:⼿指头⼉,⼿指甲⼉,⼿底板⼉,⼿底⼼⼉。

再说有个学⽣⼦⼉,拨好算盘⼦⼉,摇起摇⾻冬⼉(拨浪⿎),玩⼀回打⽔漂⼉,再捏泥⼘头⼉,穿双拖鞋⽙⼉,露出脚趾头⼉,搬张⾻牌凳⼉,⾷祭(吃)起沙爆⾖⼉,望着马路对⾯,看见⼀股脑⼉⾛过来⼀个外国佬⼉。

晒晒“⽜⼤嫂奇遇记”:阿嫂拎只菜篮⼉,⼿上戴付镯⼉,称了半⽄虾⼉,捎上点⾁丸⼉、鱼丸⼉。

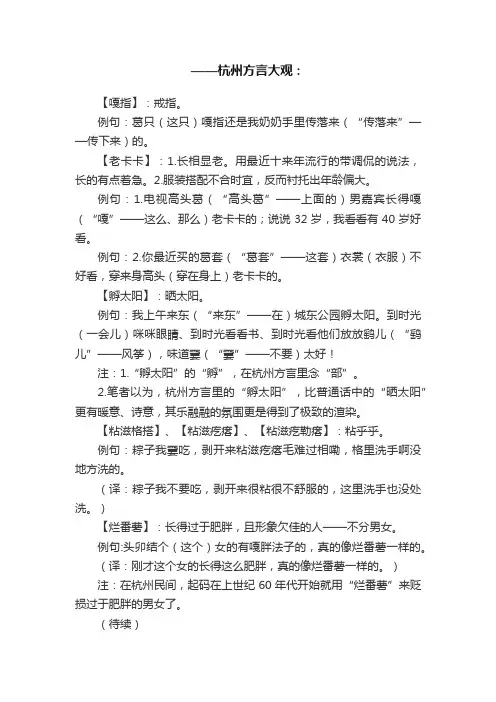

——杭州方言大观:

【嘎指】:戒指。

例句:葛只(这只)嘎指还是我奶奶手里传落来(“传落来”——传下来)的。

【老卡卡】:1.长相显老。

用最近十来年流行的带调侃的说法,长的有点着急。

2.服装搭配不合时宜,反而衬托出年龄偏大。

例句:1.电视高头葛(“高头葛”——上面的)男嘉宾长得嘎(“嘎”——这么、那么)老卡卡的;说说32岁,我看看有40岁好看。

例句:2.你最近买的葛套(“葛套”——这套)衣裳(衣服)不好看,穿来身高头(穿在身上)老卡卡的。

【孵太阳】:晒太阳。

例句:我上午来东(“来东”——在)城东公园孵太阳。

到时光(一会儿)咪咪眼睛、到时光看看书、到时光看他们放放鹞儿(“鹞儿”——风筝),味道嫑(“嫑”——不要)太好!

注:1.“孵太阳”的“孵”,在杭州方言里念“部”。

2.笔者以为,杭州方言里的“孵太阳”,比普通话中的“晒太阳”更有暖意、诗意,其乐融融的氛围更是得到了极致的渲染。

【粘滋格搭】、【粘滋疙瘩】、【粘滋疙勒瘩】:粘乎乎。

例句:粽子我嫑吃,剥开来粘滋疙瘩毛难过相嘞,格里洗手啊没地方洗的。

(译:粽子我不要吃,剥开来很粘很不舒服的,这里洗手也没处洗。

)

【烂番薯】:长得过于肥胖,且形象欠佳的人——不分男女。

例句:头卯结个(这个)女的有嘎胖法子的,真的像烂番薯一样的。

(译:刚才这个女的长得这么肥胖,真的像烂番薯一样的。

)

注:在杭州民间,起码在上世纪60年代开始就用“烂番薯”来贬损过于肥胖的男女了。

(待续)。

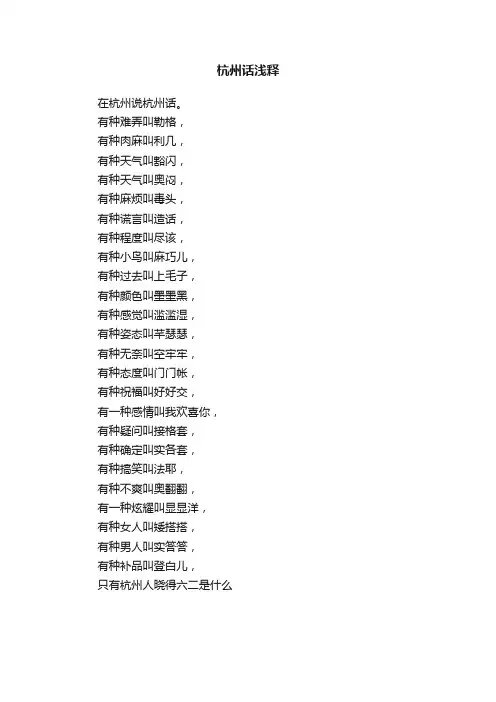

杭州话浅释

在杭州说杭州话。

有种难弄叫勒格,

有种肉麻叫利几,

有种天气叫豁闪,

有种天气叫奥闷,

有种麻烦叫毒头,

有种谎言叫造话,

有种程度叫尽该,

有种小鸟叫麻巧儿,

有种过去叫上毛子,

有种颜色叫墨墨黑,

有种感觉叫滥滥湿,

有种姿态叫芊瑟瑟,

有种无奈叫空牢牢,

有种态度叫门门帐,

有种祝福叫好好交,

有一种感情叫我欢喜你,

有种疑问叫接格套,

有种确定叫实各套,

有种搞笑叫法耶,

有种不爽叫奥翻翻,

有一种炫耀叫显显洋,

有种女人叫矮搭搭,

有种男人叫实答答,

有种补品叫登白儿,

只有杭州人晓得六二是什么。

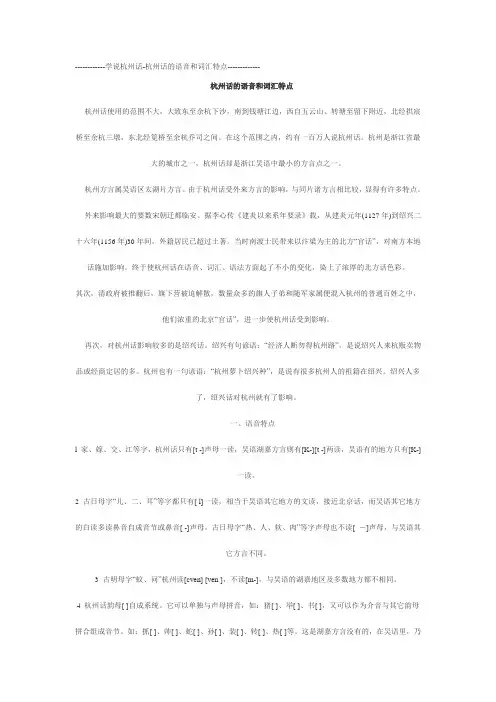

------------学说杭州话-杭州话的语音和词汇特点-------------杭州话的语音和词汇特点杭州话使用的范围不大,大致东至余杭下沙,南到钱塘江边,西自五云山、转塘至留下附近,北经拱宸桥至余杭三墩,东北经笕桥至余杭乔司之间。

在这个范围之内,约有一百万人说杭州话。

杭州是浙江省最大的城市之一,杭州话却是浙江吴语中最小的方言点之一。

杭州方言属吴语区太湖片方言。

由于杭州话受外来方言的影响,与同片诸方言相比较,显得有许多特点。

外来影响最大的要数宋朝迁都临安。

据李心传《建炎以来系年要录》载,从建炎元年(1127年)到绍兴二十六年(1156年)30年间,外籍居民已超过土著。

当时南渡士民带来以汴梁为主的北方“官话”,对南方本地话施加影响。

终于使杭州话在语音、词汇、语法方面起了不小的变化,染上了浓厚的北方话色彩。

其次,清政府被推翻后,旗下营被迫解散,数量众多的旗人子弟和随军家属便混入杭州的普通百姓之中,他们浓重的北京“官话”,进一步使杭州话受到影响。

再次,对杭州话影响较多的是绍兴话。

绍兴有句谚语:“经济人断勿得杭州路”,是说绍兴人来杭贩卖物品或经商定居的多。

杭州也有一句谚语:“杭州萝卜绍兴种”,是说有很多杭州人的祖籍在绍兴。

绍兴人多了,绍兴话对杭州就有了影响。

一、语音特点l 家、嫁、交、江等字,杭州话只有[t -]声母一读,吴语湖嘉方言则有[K-][t -]两读,吴语有的地方只有[K-]一读。

2 古日母字“儿、二、耳”等字都只有[ l]一读,相当于吴语其它地方的文读,接近北京话,而吴语其它地方的白读多读鼻音自成音节或鼻音[ -]声母。

古日母字“热、人、软、肉”等字声母也不读[ -]声母,与吴语其它方言不同。

3 古明母字“蚊、问”杭州读[cven] [ven ],不读[m-],与吴语的湖嘉地区及多数地方都不相同。

4 杭州话韵母[ ]自成系统。

它可以单独与声母拼音,如:猪[ ]、举[ ]、书[ ],又可以作为介音与其它韵母拼合组成音节。

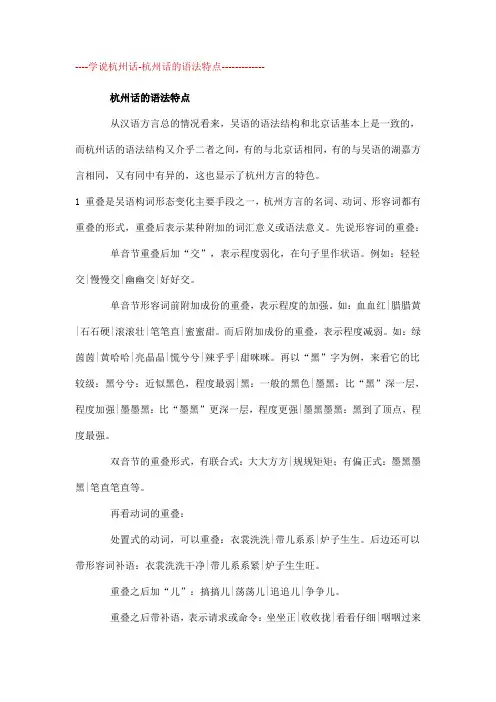

----学说杭州话-杭州话的语法特点-------------杭州话的语法特点从汉语方言总的情况看来,吴语的语法结构和北京话基本上是一致的,而杭州话的语法结构又介乎二者之间,有的与北京话相同,有的与吴语的湖嘉方言相同,又有同中有异的,这也显示了杭州方言的特色。

1 重叠是吴语构词形态变化主要手段之一,杭州方言的名词、动词、形容词都有重叠的形式,重叠后表示某种附加的词汇意义或语法意义。

先说形容词的重叠:单音节重叠后加“交”,表示程度弱化,在句子里作状语。

例如:轻轻交|慢慢交|幽幽交|好好交。

单音节形容词前附加成份的重叠,表示程度的加强。

如:血血红|腊腊黄|石石硬|滚滚壮|笔笔直|蜜蜜甜。

而后附加成份的重叠,表示程度减弱。

如:绿茵茵|黄哈哈|亮晶晶|慌兮兮|辣乎乎|甜咪咪。

再以“黑”字为例,来看它的比较级:黑兮兮:近似黑色,程度最弱|黑:一般的黑色|墨黑:比“黑”深一层,程度加强|墨墨黑:比“墨黑”更深一层,程度更强|墨黑墨黑:黑到了顶点,程度最强。

双音节的重叠形式,有联合式:大大方方|规规矩矩;有偏正式:墨黑墨黑|笔直笔直等。

再看动词的重叠:处置式的动词,可以重叠:衣裳洗洗|带儿系系|炉子生生。

后边还可以带形容词补语:衣裳洗洗干净|带儿系系紧|炉子生生旺。

重叠之后加“儿”:搞搞儿|荡荡儿|追追儿|争争儿。

重叠之后带补语,表示请求或命令:坐坐正|收收拢|看看仔细|咽咽过来|揿揿落去|拉拉上来。

2 名词的词头和词尾。

词头如:阿(阿爹、阿福)、老(老公、老鼠)。

词尾如:鬼(晦气鬼、精巴鬼)、胚(下作胚、馋痨胚)、家(厂家、店家)、相(卖相、吃相)等。

这里,着重说说词尾“儿、头、子”。

杭州方言的儿尾词数量非常多。

这个“儿”是自成音节的词尾,称之为“儿尾”。

它不同于北京话后缀的“儿”。

北京的“儿”写出来也是个独立的字,读出来却是与前一个字合成一个音。

它依附在前字的末尾,只起个卷舌作用,而不是一个独立的音节,所以称之为“儿化”。

学杭州话(1)2005年02月23日 17:11:31 杭州网我是个在北方长大、大学毕业却到杭州工作的浙江人。

十五年前的七月,拎着简单的行李,我走出杭州火车站到市里的一家单位去报到,一位同车的热心人把我送到单位的人事部门。

接待我的负责人是五十开外的女同志,她看了我所有的证件、证明后问我:“头毛送你个老倌是哪个?”我一下懵了,“头发”与“老人”和我有什么关系?直愣愣地看着她,不知如何是好。

还是旁边的一位小姐用普通话又问:“刚才送你来的那人是谁?”才解了围。

这是我第一次“遭遇”杭州话。

刚工作住集体宿舍,离单位六七站路,人事处的同志很快帮我办好月票。

头几次乘车,我老实地出示月票,不用说话,与售票员相安无事。

几天后我发现很多乘客并不出示月票,只要对售票员说声“月票”即可。

我也模仿起来,毕竟月票拿出来放回去也有点麻烦。

可我用没一点杭州味的口音说“月票”时,售票员总是态度生硬地要我挪(拿)出来看看,那神情仿佛我要逃票。

每当这时候,一种强烈的不被信任的“外地人”感觉就会猛地向我袭来,于是我痛下决心,学杭州话!在杭州学杭州话,处处是老师又没有确定的老师。

我就在上下班的车上听,心里再一遍一遍模仿“月票”二字的杭州发音。

学了几天,就有了灵感:只要把“月票”(yuèpiào)的四声念成三声(yuěpiǎo)就行了。

这招果然灵,很快售票员就不查看我的月票了。

我大受鼓舞,乘胜追击,又学会了“娘姨娘”(让一让)、“罗不罗吹”(下不下车)等乘车“专用语”。

杭州同事谈天,叽哩呱啦全说杭州话。

我听不懂就在一旁边听边观察,猜测大致的内容。

有时候他们见我认真,也会用普通话为我翻译一遍。

渐渐地,我能猜出一些杭州话的意思。

一次中饭时间,一位同事随口对我说:“跟朝七瞧米。

”(今天去吃面),我不知怎么就明白了他不是叫我去看米,而是约我去吃面条。

事后我把这五个字记在了日记本里,跟初中时记外语单词似的。

就这样我用“变调法”、“注音法”、“不翘舌法”,一点一点学会了杭州话,当然这是五六年以后的事。

——杭州方言大观:【远荡转】:绕圈子。

但并不是指走路、跑步、开车等近路不走走远路。

而是为了达到某种目的而采取的一种迂回试探的话术——因为某些场合不方便开门见山、直奔主题。

例句:问小李还(讨还)钞票格件(这件)事情,我头卯(”头卯“——刚才)是远荡转提起的;她蛮接灵子(" 接灵子“——心领神会)的。

听我一说,她就答应下个月还我。

【头颈拳】:用拳头或手掌打击别人的后颈部(用拳头内侧或手掌内侧打击),杭州人称之为“头颈拳”。

网上,我看到有人把“头颈拳”解释为普通话中的“耳光”,那是错的。

例句:小西斯嘴巴再老老,老子叭一个头颈拳拷过来的呶!注:1.例句中的“小西斯”,按词义应当写成“小死尸”。

所谓的”小西斯“,是杭州人对小孩子或年轻人的一种污名化称呼。

注:2.“头颈拳”的另一个叫法,叫“后齿颈”。

【皮肉儿】:肥肉。

例句:你血脂高,皮肉儿少吃两块。

【皮塌头】:带皮的肥肉;很肥的肥肉。

例句:老张你真当厉害,嘎皮格(的)皮塌头有一碗好吃,亏你吃得落(下)滴(的)。

(译:老张你真的很厉害,那么肥的肥肉有一碗好吃,亏你吃得下的。

)注:“皮塌头”的叫法由来已久,起码有半个世纪以上。

【麻油壶】:本意是指盛放麻油的壶。

但是,杭州人一般都把“麻油壶”代指小男孩或男性的生殖器。

注:“麻油壶”这个俗称由来已久,起码有半个世纪以上。

例句:(逗小孩)你格(的)麻油壶呢?麻油壶驮(拿)出来拔(给)我看看!。

麻油壶辣里(“辣里”——哪里)去的(了)?是不是麻巧儿(“麻巧儿”——麻雀)拖去(“拖去”——捉去、抓去)的?(待续)。

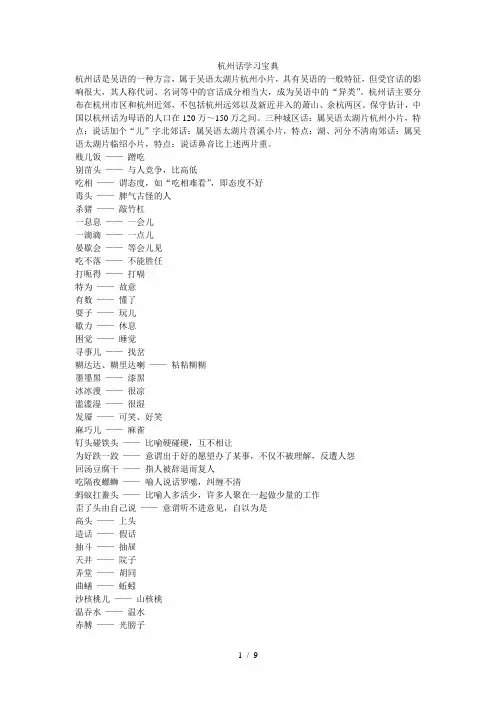

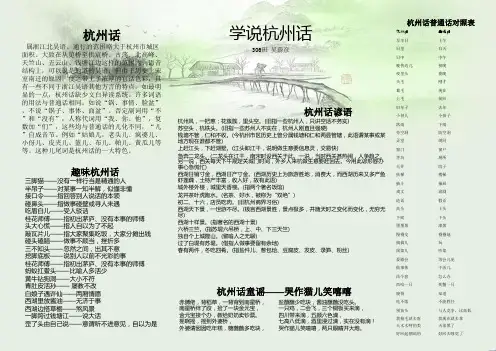

杭州话学习宝典————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:杭州话学习宝典杭州话是吴语的一种方言,属于吴语太湖片杭州小片,具有吴语的一般特征,但受官话的影响很大,其人称代词、名词等中的官话成分相当大,成为吴语中的“异类”。

杭州话主要分布在杭州市区和杭州近郊,不包括杭州远郊以及新近并入的萧山、余杭两区。

保守估计,中国以杭州话为母语的人口在120万~150万之间。

三种城区话:属吴语太湖片杭州小片,特点:说话加个“儿”字北郊话:属吴语太湖片苕溪小片,特点:湖、河分不清南郊话:属吴语太湖片临绍小片,特点:说话鼻音比上述两片重。

贱儿饭——蹭吃别苗头——与人竞争,比高低吃相——谓态度,如“吃相难看”,即态度不好毒头——脾气古怪的人杀猪——敲竹杠一息息——一会儿一滴滴——一点儿晏歇会——等会儿见吃不落——不能胜任打呃得——打嗝特为——故意有数——懂了耍子——玩儿歇力——休息困觉——睡觉寻事儿——找岔糊达达、糊里达喇——粘粘糊糊墨墨黑——漆黑冰冰溲——很凉滥滥湿——很湿发靥——可笑、好笑麻巧儿——麻雀钉头碰铁头——比喻硬碰硬,互不相让为好跌一跤——意谓出于好的愿望办了某事,不仅不被理解,反遭人怨回汤豆腐干——指人被辞退而复人吃隔夜螺蛳——喻人说话罗嗦,纠缠不清蚂蚁扛鲞头——比喻人多活少,许多人聚在一起做少量的工作歪了头由自己说——意谓听不进意见,自以为是高头——上头造话——假话抽斗——抽屉天井——院子弄堂——胡同曲蟮——蚯蚓沙核桃儿——山核桃温吞水——温水赤膊——光膀子大脚膀——大腿手膀——胳膊眼乌珠——眼珠额角头——额跷拐儿——瘸子贼骨头——贼郎中——多指中医师老倌——用于指人,如:葛个老倌,那个老倌,即这个人,那个人奶奶——祖母爹爹——祖父姆妈——母亲阿爸——父亲落雪——下雪落雨——下雨豁闪——闪电辰光、时光——时候旧年子——去年上毛、上毛子——前回葛毛——现在头毛——刚才不灵光——不好使刨黄瓜儿——敲竹杠耍子儿——玩耍小伢儿——小孩子踏儿哥——三轮车夫敲瓦片儿—— AA制敲拐儿——瘸子夜里头、晚上头——夜晚晚快边儿——傍晚日中——中午日里——白天早上、早半日——上午典型词汇杭州话词语丰富,随着普通话影响的扩大,杭州话词语也出现了一些发展与变化,而其中仍有很大部分保持其地方语言变体的独立性,较为典型的词语有:时间早上、早半日——上午日里——白天日中——中午晚快边儿——傍晚夜里头、晚上头——夜晚头毛——刚才葛卯——现在上卯、上卯子——前回旧年子——去年辰光、时光——时候人称阿爸——父亲姆妈——母亲爹爹——祖父奶奶——祖母阿哥——兄阿弟——弟阿姐——姐阿妹——妹伯伯——伯父大姆妈——伯母小伯伯——叔父婶娘——叔母娘舅——舅父舅姆——舅母老公——丈夫老婆——妻子老头儿——泛指老年男人;妻子对别人称自己的丈夫(限于中老年人) 丈人——岳父丈姆娘——岳母男人家——男人女人家——女人小伢儿——小孩子男伢儿——男孩子女伢儿——女孩子老倌——用于指人,如:葛个老倌,那个老倌,即这个人,那个人郎中——多指中医师烧饭师父、厨房师父——厨师、厨子贼骨头——贼跷拐儿——瘸子人体器官喉咙——嗓子、喉面孔——脸额角头——额鼻头——鼻子眼乌珠——眼珠头颈——脖子手膀——胳膊大脚膀——大腿脚踝头——膝盖骨及其周围其他豁闪——闪电落雨——下雨落雪——下雪雪烊得来——雪化了赤膊——光膀子菜蔬——指下饭的菜菜馒头——菜包子肉馒头——肉包子烧酒——白酒老酒——黄酒温暾水——温水六谷——玉米黄豆——大豆番茄——西红柿洋番薯——马铃薯、土豆沙核桃儿——山核桃雄鸡——公鸡婆鸡——母鸡麻巧儿——麻雀曲蟮——蚯蚓胡蜂——马蜂犭活狲——猴子弄堂——胡同窗门——窗户茅坑——厕所天井——院子扶梯——楼梯抽斗——抽屉戏文——戏剧造话——假话高头——上头下底——下头好看——美难看——丑土奉(音近“风”)——骨亢骨葬薄(如:粥太薄)——稀厚(如:粥太厚)——稠壮(指动物)——肥长(人长)——高狭——窄阔——宽尽该、蛮蛮、木佬佬——很蹩脚、起泡、推板——差不乖——顽皮吃力——累发靥——可笑、好笑难为情——害臊滥滥湿——很湿冰冰瀴——很凉墨墨黑——漆黑慢慢叫——慢慢地好好叫——好好地糊达达、糊里达喇——粘粘糊糊讨老婆——娶媳妇嫁老公——出嫁生病得来——病了肚皮层(音同查)——泻肚子发寒热——发虐疾看医生、看毛病——看病捞痒——搔痒做事体——干活儿吃酒——喝酒吃烟——抽烟吃茶——喝茶洗浴、汏浴——洗澡倒霉——丢脸寻事儿——找岔闹架儿——吵架拎起来——提起来困觉——睡觉歇力——休息耍子——玩儿晓得——知道有数——懂了记牢——记住粘牢——粘住特为——故意打嗝得——打嗝吃不落——不能胜任摆、安、搁——放用场——用处跌了得来——遗失了寻着得来——找到了啥时光——什么时候啥地方——什么地方啥花头——什么花样,什么东西做啥——做什么晏歇会——等会儿见一卯、两卯——一次、两次一道——一块儿一床被——一条被一部车——一辆车一桄鱼——一条鱼打一记——打一下一啲啲——一点儿一歇歇——一会儿杀瘟猪一敲竹杠毒头——指脾气古怪的人瘟孙——指无用的人吃相——谓态度,如“吃相难看”,即态度不好藤头——喻人固执己见,不可说服勒格——形容善于挑剔的人,难与相处汪颡——用以称蛮不讲理、态度凶恶的人寿头——称不合时宜的人枣儿瓜——喻不知好歹的人别苗头——与人竞争,比高低上轧头——喻遇棘手事,两面受挤牵煞煞——谓忸妮作态,取悦于人(多指女性) 大青娘——少女的一种旧称空老老——无事找事干,无话找话说起搁头——作梗,或寻衅木榔豆腐——从前指包头鱼头烧豆腐,现成为骂人很笨的意思牵头皮——因某人或某事受牵连,被人背后议论门分账——原指应得之分,后引申为指应做之事半吊子——对某事一知半解,似懂非懂接口令——指回答别人说话的本领,如说:某人接口令好,即称赞该人答人之言敏捷而且得当碰鼻头——指做事碰壁或寻人未遇吃盾白儿——受人驳诘桂花师傅——指初出茅庐、没有本事的师傅头大心慌——指人自以为了不起敲瓦片儿——指大家聚集吃饭,大家分摊出钱碰头磕脑——做事不顺当,挫折多三不知头——忽然之间,出其不意挖脚底板一说别人以前不光彩的事吃空心汤糊——比喻向别人许了愿而不能兑现钉头碰铁头——比喻硬碰硬,互不相让为好跌一跤——意谓出于好的愿望办了某事,不仅不被理解,反遭人怨回汤豆腐干——指人被辞退而复人吃隔夜螺蛳——喻人说话哼嗦,纠缠不清蚂蚁扛鲞头——比喻人多活少,许多人聚在一起做少量的工作歪了头由自己说——意谓听不进意见,自以为是歇后语语西湖里放酱油——无济于事吃得麦稀饭游西湖——穷开心一根鸡毛当令箭——小题大做一脚跨过钱塘江——说大话城隍山上看火烧——幸灾乐祸西湖是没有盖儿的——要死自己去死西湖边搭草棚——煞风景做梦游西湖——想得美西湖里挖月亮——枉费心机白娘子遇许仙——两相情愿白娘子哭断桥——怀念旧情梁山伯遇祝英台——前世一劫黄牛钻狗洞——大小不符(犭活)狲头上放鸭蛋——滑而又滑痱子当作发背医——小题大作屁股里吃人参——后(候)补烧香望和尚——一带两便王府里招亲——大来大去叫化子吃死蟹——只只鲜姜太公的坐骑——四不像蜻蜓咬尾巴——白吃自荷叶包刺菱——里戳出半空里的灰尘——无着落大蒜叶儿打气——混葱(充) 外婆的鞋样儿——老花头床底下放鹞儿——一世不得高拷儿鲞都是头——主意多寿星老儿吃砒霜——活得不耐烦老虎打雄——一回头屁股画眉毛——大脸孔吊死鬼搽粉——死要面子老太婆坐花轿——浑沌沌石板上甩乌龟——硬碰硬和尚拜丈母——没遇着过火筒里煨鳗——直死牛皮兜儿——点水不漏豆芽菜切丝儿——细做四金刚腾云——悬空八只脚四金刚买帽儿——大头寸饭店里的臭虫——吃客泥水打墙——两面光黄连树下弹琴——苦中作乐三个指头捏田螺——十拿九稳芥菜子掉在针眼里——碰巧黄鼠狼跟了黄瓜宕——盲目追随谚语杭州风,一把葱;花簇簇,里头空。

----学说杭州话-杭州话的语法特点-------------杭州话的语法特点从汉语方言总的情况看来,吴语的语法结构和北京话基本上是一致的,而杭州话的语法结构又介乎二者之间,有的与北京话相同,有的与吴语的湖嘉方言相同,又有同中有异的,这也显示了杭州方言的特色。

1 重叠是吴语构词形态变化主要手段之一,杭州方言的名词、动词、形容词都有重叠的形式,重叠后表示某种附加的词汇意义或语法意义。

先说形容词的重叠:单音节重叠后加“交”,表示程度弱化,在句子里作状语。

例如:轻轻交|慢慢交|幽幽交|好好交。

单音节形容词前附加成份的重叠,表示程度的加强。

如:血血红|腊腊黄|石石硬|滚滚壮|笔笔直|蜜蜜甜。

而后附加成份的重叠,表示程度减弱。

如:绿茵茵|黄哈哈|亮晶晶|慌兮兮|辣乎乎|甜咪咪。

再以“黑”字为例,来看它的比较级:黑兮兮:近似黑色,程度最弱|黑:一般的黑色|墨黑:比“黑”深一层,程度加强|墨墨黑:比“墨黑”更深一层,程度更强|墨黑墨黑:黑到了顶点,程度最强。

双音节的重叠形式,有联合式:大大方方|规规矩矩;有偏正式:墨黑墨黑|笔直笔直等。

再看动词的重叠:处置式的动词,可以重叠:衣裳洗洗|带儿系系|炉子生生。

后边还可以带形容词补语:衣裳洗洗干净|带儿系系紧|炉子生生旺。

重叠之后加“儿”:搞搞儿|荡荡儿|追追儿|争争儿。

重叠之后带补语,表示请求或命令:坐坐正|收收拢|看看仔细|咽咽过来|揿揿落去|拉拉上来。

2 名词的词头和词尾。

词头如:阿(阿爹、阿福)、老(老公、老鼠)。

词尾如:鬼(晦气鬼、精巴鬼)、胚(下作胚、馋痨胚)、家(厂家、店家)、相(卖相、吃相)等。

这里,着重说说词尾“儿、头、子”。

杭州方言的儿尾词数量非常多。

这个“儿”是自成音节的词尾,称之为“儿尾”。

它不同于北京话后缀的“儿”。

北京的“儿”写出来也是个独立的字,读出来却是与前一个字合成一个音。

它依附在前字的末尾,只起个卷舌作用,而不是一个独立的音节,所以称之为“儿化”。

杭州话的语音和词汇特点杭州话使用的范围不大,大致东至余杭下沙,南到钱塘江边,西自五云山、转塘至留下附近,北经拱宸桥至余杭三墩,东北经笕桥至余杭乔司之间。

在这个范围之内,约有一百万人说杭州话。

杭州是浙江省最大的城市之一,杭州话却是浙江吴语中最小的方言点之一。

杭州方言属吴语区太湖片方言。

由于杭州话受外来方言的影响,与同片诸方言相比较,显得有许多特点。

外来影响最大的要数宋朝迁都临安。

据李心传《建炎以来系年要录》载,从建炎元年(1127年)到绍兴二十六年(1156年)30年间,外籍居民已超过土著。

当时南渡士民带来以汴梁为主的北方“官话”,对南方本地话施加影响。

终于使杭州话在语音、词汇、语法方面起了不小的变化,染上了浓厚的北方话色彩。

其次,清政府被推翻后,旗下营被迫解散,数量众多的旗人子弟和随军家属便混入杭州的普通百姓之中,他们浓重的北京“官话”,进一步使杭州话受到影响。

再次,对杭州话影响较多的是绍兴话。

绍兴有句谚语:“经济人断勿得杭州路”,是说绍兴人来杭贩卖物品或经商定居的多。

杭州也有一句谚语:“杭州萝卜绍兴种”,是说有很多杭州人的祖籍在绍兴。

绍兴人多了,绍兴话对杭州就有了影响。

一、语音特点l 家、嫁、交、江等字,杭州话只有[t -]声母一读,吴语湖嘉方言则有[K-][t -]两读,吴语有的地方只有[K-]一读。

2 古日母字“儿、二、耳”等字都只有[ l]一读,相当于吴语其它地方的文读,接近北京话,而吴语其它地方的白读多读鼻音自成音节或鼻音[ -]声母。

古日母字“热、人、软、肉”等字声母也不读[ -]声母,与吴语其它方言不同。

3 古明母字“蚊、问”杭州读[cven] [ven ],不读[m-],与吴语的湖嘉地区及多数地方都不相同。

4 杭州话韵母[ ]自成系统。

它可以单独与声母拼音,如:猪[ ]、举[ ]、书[ ],又可以作为介音与其它韵母拼合组成音节。

如:抓[ ]、帅[ ]、蛇[ ]、孙[ ]、装[ ]、转[ ]、热[ ]等。

杭州话学习宝典杭州话学习宝典————————————————————————————————作者:————————————————————————————————⽇期:杭州话学习宝典杭州话是吴语的⼀种⽅⾔,属于吴语太湖⽚杭州⼩⽚,具有吴语的⼀般特征,但受官话的影响很⼤,其⼈称代词、名词等中的官话成分相当⼤,成为吴语中的“异类”。

杭州话主要分布在杭州市区和杭州近郊,不包括杭州远郊以及新近并⼊的萧⼭、余杭两区。

保守估计,中国以杭州话为母语的⼈⼝在120万~150万之间。

三种城区话:属吴语太湖⽚杭州⼩⽚,特点:说话加个“⼉”字北郊话:属吴语太湖⽚苕溪⼩⽚,特点:湖、河分不清南郊话:属吴语太湖⽚临绍⼩⽚,特点:说话⿐⾳⽐上述两⽚重。

贱⼉饭——蹭吃别苗头——与⼈竞争,⽐⾼低吃相——谓态度,如“吃相难看”,即态度不好毒头——脾⽓古怪的⼈杀猪——敲⽵杠⼀息息——⼀会⼉⼀滴滴——⼀点⼉晏歇会——等会⼉见吃不落——不能胜任打呃得——打嗝特为——故意有数——懂了耍⼦——玩⼉歇⼒——休息困觉——睡觉寻事⼉——找岔糊达达、糊⾥达喇——粘粘糊糊墨墨⿊——漆⿊冰冰溲——很凉滥滥湿——很湿发靥——可笑、好笑⿇巧⼉——⿇雀钉头碰铁头——⽐喻硬碰硬,互不相让为好跌⼀跤——意谓出于好的愿望办了某事,不仅不被理解,反遭⼈怨回汤⾖腐⼲——指⼈被辞退⽽复⼈吃隔夜螺蛳——喻⼈说话罗嗦,纠缠不清蚂蚁扛鲞头——⽐喻⼈多活少,许多⼈聚在⼀起做少量的⼯作歪了头由⾃⼰说——意谓听不进意见,⾃以为是⾼头——上头造话——假话抽⽃——抽屉天井——院⼦弄堂——胡同曲蟮——蚯蚓沙核桃⼉——⼭核桃温吞⽔——温⽔⾚膊——光膀⼦⼤脚膀——⼤腿⼿膀——胳膊眼乌珠——眼珠额⾓头——额跷拐⼉——瘸⼦贼⾻头——贼郎中——多指中医师⽼倌——⽤于指⼈,如:葛个⽼倌,那个⽼倌,即这个⼈,那个⼈奶奶——祖母爹爹——祖⽗姆妈——母亲阿爸——⽗亲落雪——下雪落⾬——下⾬豁闪——闪电⾠光、时光——时候旧年⼦——去年上⽑、上⽑⼦——前回葛⽑——现在头⽑——刚才不灵光——不好使刨黄⽠⼉——敲⽵杠耍⼦⼉——玩耍⼩伢⼉——⼩孩⼦踏⼉哥——三轮车夫敲⽡⽚⼉—— AA制敲拐⼉——瘸⼦夜⾥头、晚上头——夜晚晚快边⼉——傍晚⽇中——中午⽇⾥——⽩天早上、早半⽇——上午典型词汇杭州话词语丰富,随着普通话影响的扩⼤,杭州话词语也出现了⼀些发展与变化,⽽其中仍有很⼤部分保持其地⽅语⾔变体的独⽴性,较为典型的词语有:时间早上、早半⽇——上午⽇⾥——⽩天⽇中——中午晚快边⼉——傍晚夜⾥头、晚上头——夜晚头⽑——刚才葛卯——现在上卯、上卯⼦——前回旧年⼦——去年⾠光、时光——时候⼈称阿爸——⽗亲姆妈——母亲爹爹——祖⽗奶奶——祖母阿哥——兄阿弟——弟阿姐——姐阿妹——妹伯伯——伯⽗⼤姆妈——伯母⼩伯伯——叔⽗婶娘——叔母娘舅——舅⽗舅姆——舅母⽼公——丈夫⽼婆——妻⼦⽼头⼉——泛指⽼年男⼈;妻⼦对别⼈称⾃⼰的丈夫(限于中⽼年⼈)丈⼈——岳⽗丈姆娘——岳母男⼈家——男⼈⼥⼈家——⼥⼈⼩伢⼉——⼩孩⼦男伢⼉——男孩⼦⼥伢⼉——⼥孩⼦⽼倌——⽤于指⼈,如:葛个⽼倌,那个⽼倌,即这个⼈,那个⼈郎中——多指中医师烧饭师⽗、厨房师⽗——厨师、厨⼦贼⾻头——贼跷拐⼉——瘸⼦⼈体器官喉咙——嗓⼦、喉⾯孔——脸额⾓头——额⿐头——⿐⼦眼乌珠——眼珠头颈——脖⼦⼿膀——胳膊⼤脚膀——⼤腿脚踝头——膝盖⾻及其周围其他豁闪——闪电落⾬——下⾬落雪——下雪雪烊得来——雪化了⾚膊——光膀⼦菜蔬——指下饭的菜菜馒头——菜包⼦⾁馒头——⾁包⼦烧酒——⽩酒⽼酒——黄酒温暾⽔——温⽔六⾕——⽟⽶黄⾖——⼤⾖番茄——西红柿洋番薯——马铃薯、⼟⾖沙核桃⼉——⼭核桃雄鸡——公鸡婆鸡——母鸡⿇巧⼉——⿇雀曲蟮——蚯蚓胡蜂——马蜂犭活狲——猴⼦弄堂——胡同窗门——窗户茅坑——厕所天井——院⼦扶梯——楼梯抽⽃——抽屉戏⽂——戏剧造话——假话⾼头——上头下底——下头好看——美难看——丑⼟奉(⾳近“风”)——⾻亢⾻葬薄(如:粥太薄)——稀厚(如:粥太厚)——稠壮(指动物)——肥长(⼈长)——⾼狭——窄阔——宽尽该、蛮蛮、⽊佬佬——很蹩脚、起泡、推板——差不乖——顽⽪吃⼒——累发靥——可笑、好笑难为情——害臊滥滥湿——很湿冰冰瀴——很凉墨墨⿊——漆⿊慢慢叫——慢慢地好好叫——好好地糊达达、糊⾥达喇——粘粘糊糊讨⽼婆——娶媳妇嫁⽼公——出嫁⽣病得来——病了肚⽪层(⾳同查)——泻肚⼦发寒热——发虐疾看医⽣、看⽑病——看病捞痒——搔痒做事体——⼲活⼉吃酒——喝酒吃烟——抽烟吃茶——喝茶洗浴、汏浴——洗澡倒霉——丢脸寻事⼉——找岔闹架⼉——吵架拎起来——提起来困觉——睡觉歇⼒——休息耍⼦——玩⼉晓得——知道有数——懂了记牢——记住粘牢——粘住特为——故意打嗝得——打嗝吃不落——不能胜任摆、安、搁——放⽤场——⽤处跌了得来——遗失了寻着得来——找到了啥时光——什么时候啥地⽅——什么地⽅啥花头——什么花样,什么东西做啥——做什么晏歇会——等会⼉见⼀卯、两卯——⼀次、两次⼀道——⼀块⼉⼀床被——⼀条被⼀部车——⼀辆车⼀桄鱼——⼀条鱼打⼀记——打⼀下⼀啲啲——⼀点⼉⼀歇歇——⼀会⼉杀瘟猪⼀敲⽵杠毒头——指脾⽓古怪的⼈瘟孙——指⽆⽤的⼈吃相——谓态度,如“吃相难看”,即态度不好藤头——喻⼈固执⼰见,不可说服勒格——形容善于挑剔的⼈,难与相处汪颡——⽤以称蛮不讲理、态度凶恶的⼈寿头——称不合时宜的⼈枣⼉⽠——喻不知好⽍的⼈别苗头——与⼈竞争,⽐⾼低上轧头——喻遇棘⼿事,两⾯受挤牵煞煞——谓忸妮作态,取悦于⼈(多指⼥性) ⼤青娘——少⼥的⼀种旧称空⽼⽼——⽆事找事⼲,⽆话找话说起搁头——作梗,或寻衅⽊榔⾖腐——从前指包头鱼头烧⾖腐,现成为骂⼈很笨的意思牵头⽪——因某⼈或某事受牵连,被⼈背后议论门分账——原指应得之分,后引申为指应做之事半吊⼦——对某事⼀知半解,似懂⾮懂接⼝令——指回答别⼈说话的本领,如说:某⼈接⼝令好,即称赞该⼈答⼈之⾔敏捷⽽且得当碰⿐头——指做事碰壁或寻⼈未遇吃盾⽩⼉——受⼈驳诘桂花师傅——指初出茅庐、没有本事的师傅头⼤⼼慌——指⼈⾃以为了不起敲⽡⽚⼉——指⼤家聚集吃饭,⼤家分摊出钱碰头磕脑——做事不顺当,挫折多三不知头——忽然之间,出其不意挖脚底板⼀说别⼈以前不光彩的事吃空⼼汤糊——⽐喻向别⼈许了愿⽽不能兑现钉头碰铁头——⽐喻硬碰硬,互不相让为好跌⼀跤——意谓出于好的愿望办了某事,不仅不被理解,反遭⼈怨回汤⾖腐⼲——指⼈被辞退⽽复⼈吃隔夜螺蛳——喻⼈说话哼嗦,纠缠不清蚂蚁扛鲞头——⽐喻⼈多活少,许多⼈聚在⼀起做少量的⼯作歪了头由⾃⼰说——意谓听不进意见,⾃以为是歇后语语西湖⾥放酱油——⽆济于事吃得麦稀饭游西湖——穷开⼼⼀根鸡⽑当令箭——⼩题⼤做⼀脚跨过钱塘江——说⼤话城隍⼭上看⽕烧——幸灾乐祸西湖是没有盖⼉的——要死⾃⼰去死西湖边搭草棚——煞风景做梦游西湖——想得美西湖⾥挖⽉亮——枉费⼼机⽩娘⼦遇许仙——两相情愿⽩娘⼦哭断桥——怀念旧情梁⼭伯遇祝英台——前世⼀劫黄⽜钻狗洞——⼤⼩不符(犭活)狲头上放鸭蛋——滑⽽⼜滑痱⼦当作发背医——⼩题⼤作屁股⾥吃⼈参——后(候)补烧⾹望和尚——⼀带两便王府⾥招亲——⼤来⼤去叫化⼦吃死蟹——只只鲜姜太公的坐骑——四不像蜻蜓咬尾巴——⽩吃⾃荷叶包刺菱——⾥戳出半空⾥的灰尘——⽆着落⼤蒜叶⼉打⽓——混葱(充) 外婆的鞋样⼉——⽼花头床底下放鹞⼉——⼀世不得⾼拷⼉鲞都是头——主意多寿星⽼⼉吃砒霜——活得不耐烦⽼虎打雄——⼀回头屁股画眉⽑——⼤脸孔吊死⿁搽粉——死要⾯⼦⽼太婆坐花轿——浑沌沌⽯板上甩乌龟——硬碰硬和尚拜丈母——没遇着过⽕筒⾥煨鳗——直死⽜⽪兜⼉——点⽔不漏⾖芽菜切丝⼉——细做四⾦刚腾云——悬空⼋只脚四⾦刚买帽⼉——⼤头⼨饭店⾥的臭⾍——吃客泥⽔打墙——两⾯光黄连树下弹琴——苦中作乐三个指头捏⽥螺——⼗拿九稳芥菜⼦掉在针眼⾥——碰巧黄⿏狼跟了黄⽠宕——盲⽬追随谚语杭州风,⼀把葱;花簇簇,⾥头空。

——杭州方言大观:【夯八郎当】:含义是——统统、全部。

杭州人为了强调语气或者为了增加聊天的风趣,常常拿“夯八郎当”与另一个词汇“谷络三门”叠加使用。

例句:我袋儿里夯八郎当、谷络三门只有一八龙连。

注:杭州话“八“、“百”不分,“一百”的发音是“一八”;“龙连”即是铜钿、钞票的意思。

【谷络三门】:含义见上,与“夯八郎当”词义相同。

【刻极】:刻薄、恶毒、极端、刁钻、损人,含义与国语中的“刻毒”有些相似,但程度和严重性要比“刻毒”轻。

例句:你做事体有点刻极相滴(的)。

【木劳劳】:按照杭州话的发音,也可以写成“木牢牢”。

含义是——许多、很多的意思。

例句:你格(这)趟生意,钞票肯定称(挣)了木劳劳。

【推板】:1.差的、不好的。

2.相差。

3.或者是作不厚道、不仗义、不帮忙解释。

语境不同含义也有区分。

例句1:你艮朝(今天)买的蕃茄嘎推板的,其中有两只是烂的。

(译:你今天买的西红柿那么差的,其中有两只是烂的)。

例句2:老张同他们老婆推板三岁,老张大三岁。

(译:老张跟自己的老婆相差三岁,老张比老婆大三岁)例句3:张三这个人做人冒(很)推板嘞,他同我混充是几十年的赤卵弟兄;自从前两年他当了个副局长以后,就头蛮大屁活臭。

上个月,我门(的)阿弟一点小事托他帮忙,他都不肯帮。

(译:张三这个人为人很差的,他跟我居然还是交往了几十年的好弟兄;自从前两年他当上了副局长以后,就自以为多少了不起了似的。

上个月,我为了我弟弟一点小事托他帮忙,他都不肯帮)。

【模子大】:个子高大。

例句:老李模子生得大,一般的人同他打架儿,都不是他的对手。

【靠得牢】:1.可靠,稳重的意思。

2.质量过关、可靠。

例句1:我做事体(事情)向来都是靠得牢的,你放心好了。

例句2:上个月我买了只新手机,是华为P30。

手机我相信华为,华为的质量靠得牢。

【老甲鱼】:指有城府有能耐,比较难对付的人;或很难被别人左右、忽悠的人。

例句:他葛只(这只)老甲鱼,一般人是吃他不光的(一般人是对付不了他的)。

(1110)杭州佬讲“杭州话”“杭州话”或“杭州方言”属于吴方言语系,具有两千多年的历史,甚至可追溯至更早、吴方言(又称;吴语)流行范围主要分布于江南的江、浙、沪、以及福建、江西、皖南等地区,即古时的吴越故地。

目前、使用吴语的人口达8千万之多、在中国八大方言中排列第二位,全球排第十位,可见吴语的影响力之深广。

在吴语中,犹以苏州话和上海话最具代表性。

苏州话被认作是吴侬软语的典范、因为、苏州作为两千多年前的吴国首都,是吴语的发祥地、自古以来、苏州由于其地处长江三角洲中心位置、土地肥沃、盛产丝绸、被誉为鱼米之乡、丝绸之府、历来未受到外界政治经济军事的冲击、随着隋唐以后运河经济的发展、可谓富甲天下、形成区域性经济中心;苏州自古民风淳朴、注重文化教育、言谈举止循规蹈矩、语言极为柔和、颇有小家碧玉的风范;即便要拳脚相加、其表述出来的语言仍然很柔和、如;“啊是约特耐两各倪光塔塔”:听起来软软的、其意为;(我要打你两个巴掌);上海话在吴语系中可谓是中西结合的典范。

上海在春秋时先属楚,后被并入吴国,又是最早对外开放的口岸城市之一,早年外国经济的侵入,使得上海话融入了一些海外元素,为今天的海派清口奠定了基础。

如、上海人说“我和我们”、发音为“阿拉”,更接近英语的“阿爱”。

而东北方言、包括北京话、都与吴方言相去甚远、北方人初来乍到沪、苏、杭一带根本听不懂当地话。

据说、有位北方男孩来上海求学、都快学期结束了也未去理个发、同学们问他,是否东北男孩时兴留长发,他回答说不是,那为何不去理发。

他回答说;“去过了,理发店要打我头,再也不敢去了”,同学们哄堂大笑。

原来上海话的“打头”是“洗头”的意思。

杭州话虽属吴语系,却与上面两地区有着一番不同的历史经历。

杭州原属越国,曾一度被吴国征服,故亦称吴越之地,到了十二世纪初、金兵入侵中原、宋高宗赵构带领一班达官贵人从河南逃至杭州、建都临安、开创了南宋历史;随即,南迁汴梁居民到杭、嘉、湖一带定居、以扩大国力。