高一梳理探究之对联教案

- 格式:pps

- 大小:2.24 MB

- 文档页数:11

普通高中对联教案教学目标:1.掌握对联的定义、结构及特点。

2.学会欣赏并理解对联的内涵和艺术性。

3.能够正确运用对联的技巧创作对联。

教学重点:1.对联的结构特点的讲解和理解。

2.对联创作技巧的讲解与实践。

教学难点:1.对联创作技巧的运用与实践。

2.对联的意义和内涵的理解与欣赏。

教学准备:1.多种经典对联的案例。

2.纸张和笔。

教学过程:Step 1:导入(10分钟)1.师生互动,引发学生对对联的兴趣。

2.展示多种经典对联的案例,让学生感受对联的独特魅力。

Step 2:对联的定义和结构特点(20分钟)1.以对联的定义引入,简要说明对联的基本概念。

2.分析对联的结构特点,例如平仄、对仗、韵律等。

3.指导学生辨识对联中的平仄、对仗和韵律。

Step 3:对联的创作技巧(30分钟)1.分析对联的创作技巧,如意境的表达、用词的巧妙、对仗的巧思等。

2.引导学生尝试创作对联,可以给出一些主题进行创作,如春天、友情、家乡等。

3.学生互相交流对联创作,选择一些优秀的对联进行赏析。

Step 4:对联的意义与内涵(20分钟)1.分析对联的意义与内涵,如传统文化的传承、思想的升华等。

2.展示多种对联的案例,引导学生深入理解对联的内涵和意义。

Step 5:对联的欣赏与评析(20分钟)1.向学生介绍一些著名的对联家和他们的作品。

2.展示多种对联案例,让学生欣赏并对其进行评析,包括对仗的巧妙、含义的细腻等。

Step 6:总结与作业布置(10分钟)1.整理对联的定义、结构特点、创作技巧和意义。

2.布置对联的创作作业,要求学生结合所学知识创作一组对联。

教学实施注意事项:1.在教学过程中,要尽量示范和鼓励学生参与互动,提高学习的主动性。

2.创作对联要注重学生的个人风格和创意,鼓励他们发挥自己的想象力和表达能力。

3.在评析对联时,要引导学生提出自己的见解,并尊重学生不同的观点和审美情趣。

4.教学结束后,鼓励学生积极参与对联创作的活动,并展示自己的作品。

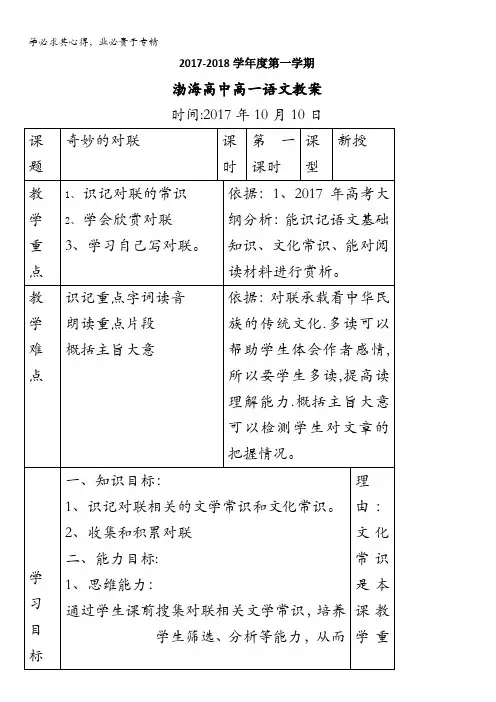

《奇妙的对联》教学设计【教学目标】1.通过对联结构和音韵分析,引导学生了解对联的对仗、平仄等基本知识,增进对对联这一传统文化艺术的兴趣;2.借助对联形式和内容赏析,激发学生掌握品味对联之美的基本切入角度,提升其联句鉴赏能力;3.以高考对联类试题为载体,鼓励学生尝试拟写对联,认识对联知识的现实意义和作用,进而切实增强其语言文字的实际应用能力。

【教学重点】对联的基本知识及实际应用。

【教学难点】对联的赏析。

【教学方法】例析归纳,训练体验【教学时数】三课时【教学过程】第一课时【教学内容】对联的基本知识。

【教学步骤】一、典故引领,激趣导入:1.苏轼贬黄州时,文人云集,门生满堂。

钦差来访,欲找茬,遂遥指对面半山一七层白塔出一上联曰:“宝塔尖尖,七层四方八面。

”但苏轼门生皆摇手示不能对。

钦差讥轼。

轼说,他们皆已“默对”。

钦差不信,轼遂朗声告知,钦差惭而退。

你能说出苏轼告知钦差的下联吗?(明确:手掌平平,五指三长两短。

)2. 乾隆五十年,乾隆皇帝在“乾清宫”举办千叟宴,全国应邀赴宴的寿星达三千九百多人。

其中有一老叟年龄最长,乾隆皇帝便以其年龄为题出一上联:“花甲重逢,又增三七岁月。

”纪晓岚思索片刻,当即对出下联:“古稀双庆,更添一度春秋。

”与宴者莫不称绝。

此联堪称古今绝妙佳对,因为上下联中均隐含了老叟的年龄。

你知道老者年龄是多少吗?(明确:141岁。

按我国古代干支纪年法,六十为花甲。

“花甲重逢”,即两个“花甲”,为120岁,三七岁月,即三七为21岁。

这样120岁,加上21岁,共为141岁。

出联称奇。

我国俗语:“人生七十古来稀。

”古稀双庆,就是两个70为140岁,再加一度春秋,即1年,就是141岁。

对句绝妙。

)3.(重金悬赏)我校有两个校区,此处为望江校区,得名于距此处不远的望江公园。

望江公园里始建于1886年的望江楼(崇丽阁)上悬挂一副至今依然“孤独”的上联:“望江楼,望江流,望江楼上望江流,江楼千古,江流千古。

《奇妙的对联》教学设计学习目标:知识目标:掌握对联的有关知识,能够对出简单的对联。

能力目标:提高驾驭语言文字的能力和创新能力。

情感目标:培养对传统文化的兴趣。

学习重难点:高驾驭语言文字的能力和创新能力教学过程:一、导入新课:回忆小时候听到的第一个对联是什么?笠翁对韵(齐读)天对地,雨对风。

大陆对长空。

山花对海树,赤日对苍穹。

雷隐隐,雾蒙蒙。

日下对天中。

风高秋月白,雨霁晚霞红。

牛女二星河左右,参商两曜斗西东。

十月塞边飒飒寒霜惊戍旅;三冬江上漫漫朔雪冷鱼翁。

二、讲授新课(一)同学们平常都积累了哪些对联呢?1、海内存知己,天涯若比邻。

2、山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

3、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

4、宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。

5、风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。

6、有事者,事竟成;破釜沉舟,百二秦关终归楚;苦心人,天不负;卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

(二)对联的起源、种类1、对联的起源对联作为一种独特的文学形式,在我国有悠久的历史。

它从五代十国时开始,明清两代尤为兴盛,发展到今天已经有一千多年了。

据历史记载,后蜀之主孟昶在公元964年除夕题于卧室门上的对联“新年纳余庆,嘉节号长春”是我国最早的一副对联。

2、生活小常识——如何贴对联对联有上、下联之分,贴对联时就要分清上下。

先说说门的上下,古文都是竖排版,自右而左。

这样一来,我们面向门站立时,右手边就是上,左手边的是下。

再就是给对联分上下,对联是讲究平仄押韵的,遵循着仄起平入规则。

结尾仄声(三声、四声)的是上联,结尾平声(一声、二声)的是下联。

横批的书写是自右而左。

3、对联的种类4、对联的基本常识传统的对联讲究“四讲”,即字数讲相等,字音讲平仄,词语讲对仗,句法讲对称。

5、平仄相对平仄相对简单说来就是上联用平声(一声、二声)字的地方,下联就得用仄声(三声、四声)字。

例如:祖国山河壮;人民岁月新。

(仄仄平平仄,平平仄仄平。

)但随着随着对联艺术的逐步成熟和发展,各种新奇的作法跟句式也不断出现,还出现了所谓非正宗对联,是指不过分强调平仄、用韵的对联。

人教版高中语文必修一梳理·探究第2课《奇妙的对联》教学设计一、教学内容剖析对联是我国共同的艺术方式,承载了丰厚的文明外延。

本课为人教版第一模块梳理探求单元第二课,作为第一模块的学习内容,可以很好地激起高一先生对文明文学的热爱,为今后的语文学习打下基础;探求活动课的教学形式,让先生喜欢这一类型的课程,感遭到新课程教与学与过去的不同,从而改动自己的学习方式方法。

二、先生学习状况剖析初中时已初步接触对联知识,中考有考对联,初中时对仗的基本知识已掌握,可不作为教学重点;但初中时对联多作为应试要求,关于对联的艺术性、兴趣性、承载的文明没有专题的探求活动或未充沛展开过有关对联的探求活动,先生的兴味和积极性有望失掉充沛的调动。

三、设计思想〝教学的艺术不在于教授身手,而在于鼓舞、唤醒、鼓舞〞〔德国教育家第斯多惠«德国教员教育指南»〕,〝一切智力方面的任务都要依赖于兴味〞〔瑞士著名教育家皮亚杰«教育迷信与儿童心思»〕,在教学中扣紧〝巧妙〞二字,以欣赏与对对子鼓舞兴味,以兴味鼓舞先生对对联的知识、文明的探求学习。

在教学中采用迁移教学法:教学墨守成规,做到举一反三、举一反三。

迁移的方法就是能较好的停止类比推理,沟通新旧事物之间的联络。

情境教学法:应用多媒体课件、用教材内容、故土文明底蕴、学校办学历程创设对联情境的方法,激起先生兴味,感受对联艺术和文明。

作为梳理探求单元课程,要充沛调动先生的积极参与,表达先生主体,提高学习兴味,引发进一步自主探求的愿望。

四、教学目的1.激起先生对祖国传统文学精髓之一对联的兴味。

2.掌握对联知识,学习拟写对联。

3.经过拟写对联,提高先生运用言语文字的才干。

五、教学重点和难点教学重点:对联的特点、对联的分类、辨对联、、赏对联、作对联。

教学难点:引导先生自动参与赏与对。

六、教学进程设计〔一〕用四川佳人杨慎的故事导入杨升庵巧对县令杨慎,字升庵。

《奇妙的对联》教学设计教学目标:1、让学生了解对联所承载的中华民族传统文化;2、积累有关对联知识,重点积累平仄、对仗知识;3、学习欣赏对联,重点积累一些名联;4、尝试对对联。

教学重难点:1、掌握对联常识,如对联的历史,平仄,对仗等基本常识。

2、让学生尝试对对子。

教学用具:多媒体教学时数:一课时教学过程:一、故事激趣,导入新课有一年春节前夕,清代书画家、文学家郑板桥去郊外办事,路过一家门前,看见门上贴着一副对联,上联是:二三四五,下联是:六七八九,横批是:南北。

郑板桥读后,掉头就往自己家里跑。

不一会儿,他扛来一袋粮食,还拿着几件衣服和一块肉,急匆匆地走进那户人家。

只见屋里的人缺吃少穿,愁眉苦脸,送来的粮食、衣物正好救了他们的急,一家老小十分感激郑板桥。

奇怪的是,郑板桥和这家人素不相识,却从门前的对联里看出了这家人的贫困和急需。

同学们从这副对联里能看出什么?如果说这副对联是一个谜语,打一个成语,你能猜出这个成语是什么吗?(缺衣少食)——原来对联竟有如此神奇的妙处,今天,就让我们走进《奇妙的对联》。

二、文本解读模块一:掀起你的盖头来——走进对联1、对联常识给学生三分钟时间自学书本的对联常识,之后回答:(1)对联,也叫楹联、楹帖、对子等;(2)对联由上联和下联组合而成,字数多少无定规,但要求对仗工整,平仄协调;(3)对联无论长短,上联最后一个字必须是仄声,下联最后一个字必须是平声;(4)书写时,要注意上下联都是竖行书写,从上写到下,中间不加标点符号;(5)张贴时,按照传统习惯,上联在右边,下联在左边,左右以面对欣赏者为分别。

2、学生表演:秀才改对联3、谐讽联包括谐趣(诙谐有趣,耐人寻味)和讥讽(讽诫戏谑,发人深省),也就是以诙谐幽默为主题,以教育劝诫为宗旨,运用多种修辞技巧创作的妙趣联,就叫谐讽联。

4、练习一位友人在鲁迅先生逝世之时,写了副挽联,之间引用了鲁迅先生所写的两部著名的小说,请你补全对联:译书尚未成功,惊闻陨星,中国何人领_______,先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感_______。

《奇妙的对联》活动方案适用年级:高中一年级活动背景:《奇妙的对联》为人教版必修一梳理探究单元第二课。

对联是我国古代文化的精华,是一种独特的艺术形式,也是一种特殊的文学体裁。

对联是非常奇妙的,也是非常有意思的。

它体现出了汉字的奇妙和中国人思维的灵性,承载了丰富的文化内涵。

高中一年级的学生已经具备了一定的探究能力,在平时学习中也经常会接触到对联。

学生对对联有一定的了解,也比较感兴趣,活动中学生主要从了解对联常识,赏析对联两个方面来进行探究性学习。

探究性学习可以很好地激发高一学生对传统文化的兴趣,也为今后的语文学习打下坚实的基础。

活动目标:1、通过本次活动,了解对联常识并且收集、积累对联;2、通过本次活动,提高信息收集与处理的能力、实验与观察能力及动手实践能力;3、通过本次活动,了解对联,热爱对联所传承的中华民族传统文化;4、活动重难点:学会赏析对联并尝试对简单的对联。

活动过程:第一阶段:活动主题确定阶段目标:会提出关于对联的问题并能够对问题进行筛选、归纳成研究的子课题。

指导要点:1、学生自主搜集有关对联的资料,引导学生对对联产生兴趣与疑问,激发学生的探究欲望。

2、引导学生对“奇妙的对联”这一主题进行分解,指导学生从自身能力、研究条件、预期研究成果等多个方面综合考虑,确立可研究的“了解对联常识”、“怎样赏析对联”等子课题。

3、指导学生根据自身特长和兴趣成立活动小组。

4、指导学生根据活动主题的需要制定活动计划。

第二阶段:活动实施阶段目标:根据组内的活动主题亲身实践,从多个途径采取多种方式对感兴趣的子课题进行实验探究。

在研究活动中了解有关对联的知识,提高合作、交往、探究能力,体验对联的奇妙。

指导要点:1、指导学生根据研究问题选择合适的研究方法。

2、学习运用一些研究方法。

如:问卷调查法,分析同学们对“对联”的了解情况;如访问法,向家长、老师请教有关对联的常识和鉴赏对联的方法。

3、教师和学生一起亲自实践如何赏析对联和对一些简单的对联。

对联教案教学设计《对联》教案教学设计篇1教学目的一、了解对联的起源及含义二、了解对联的特点三、掌握对联的写作教学设想对联作为一种应用文体在2004年高考试题中出现,在此利用一个课时让学生了解对联的含义、起源和特点。

学会对联的写作。

教学时数:一课时教学过程:一、导入对联请同学们看下面两幅画,说出门上贴有什么?二、对联的起源最早人们在门上贴的并不是对联,而是在桃木板上画上神荼、郁垒这两个门神。

远在周代就有用桃木来镇鬼驱邪的风俗。

桃符本来是挂在大门两旁,长六寸、方三寸的桃木板,后来在上面画上这两位门神的像为符。

每年正月初一,家家户户换上新符。

说明神荼、郁垒在此,妖魔鬼怪胆敢前来,就抓起来去喂虎,以保来年平安吉祥。

北宋王安石曾在诗中描写了这种古老的风俗:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

”歌剧中喜儿唱道:“门神门神扛大刀,大鬼小鬼进不来。

”可见,这种风俗流传久远。

到了唐以后,有人开始把桃符上的门神神荼和郁垒换成了秦琼和尉迟恭。

相传,唐太宗李世民生病,听见门外有鬼魅呼叫,以告群臣。

秦琼和尉迟恭戎装立于门外,夜果无事。

于是令画工画两人像,悬挂宫门左右。

后世沿用此习,秦琼和尉迟恭就成了门神。

后来,因为用桃符的人多,而画像又不易,所以就干脆把秦琼、尉迟恭甚至神荼和郁垒的名字写在桃板上,悬挂在大门两旁,这就将桃符上的画变成了文字,也就产生了对联的基因。

随着历史的发展,人们的思想不断进步,认为写上几个人的名字还不如写上一些押韵上口的喜庆吉利的诗句,这样就出现了第一副对联:新年纳余庆嘉节号长寿——五代时期后蜀王孟昶作在明太祖的倡导下,对联蓬勃发展发展,出现了一大批如解晋、祝允明、唐寅等对联高手。

例如解晋的:墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

(毛泽东引用来给具有主观主义态度的人画像)清朝才子纪晓岚更是作对联的高手。

有一次,乾隆见纪晓岚闷闷不乐,便问他有何心事。

纪晓岚请乾隆猜,乾隆以上联回答“十口心思,思家思民思社稷.。

《奇妙的对联》【教学目标】一、了解对联所承载的中华民族传统文化。

二、积累有关对联知识,重点积累平仄、对仗知识。

三、学习欣赏对联,积累一些名联。

四、指导学生尝试写对联。

【教学建议】一、注重趣味性。

对联是非常有意思的,教师要教出兴趣,学生要学出兴趣。

教学中让学生能体味出汉字的奇妙,揣摩出对联所体现的思维的灵性。

对一些脍炙人口的名联,可以要求学生背下来。

二、教学中,联系学生学过的古典诗文,引导学生从已学诗文中搜集对联。

三、发挥学生主观能动性,鼓励学生自己创作对联,并且尽可能让每一个学生自己动手,用毛笔书写一副对联。

评选出最佳者,可贴在班上展示。

【教学设计】一、以有趣的对联故事导入据说,三国时期,周瑜妒孔明之才能,欲除之,故与鲁肃设宴请诸葛亮。

席间,瑜曰:我与你以对联设赌,对得上——饮酒,对不上——砍头!敢否? 孔明笑答:请出题。

瑜曰:有水便是溪,无水便是奚,去掉溪边水,加鸟便是鸡.得志猫儿赛过虎,落毛凤凰不如鸡.亮答:有木便是棋,无木便是其,去掉棋边木,加欠便是欺.龙游浅滩遭虾戏,虎落平阳被犬欺.瑜大惊,又自恃妻子美貌,欲羞辱亮妻长得丑。

便曰:有手便是扭,无手便是丑,去掉扭边手,加女便是妞,隆中有女长得丑,百里难挑一个妞.亮笑答:有木便是桥,无木便是乔,去掉桥边木,加女便是娇,江东美女大小乔,曹操铜雀锁双娇瑜大怒,欲反目。

鲁肃忙劝曰:有木便是槽,无木便是曹,去掉槽边木,加米便是糟,当今之计在破曹,龙虎相争岂不糟.言罢,哈哈大笑,一场干戈暂告平息。

二、指导学生阅读课文,了解对联常识对联常识包括对联的起源、种类、基本知识(1)对联的起源:对联作为一种独特的文学形式,在我国有着悠久的历史。

它从五代十国时开始,明清两代尤为兴盛,发展到今天已经有一千多年了。

据历史记载,后蜀之主孟昶在公元964年除夕题于卧室门上的对联“新年纳余庆,嘉节号长春”是我国最早的一副春联。

(2)对联的种类:对联,雅称「楹联」,俗称对子。

奇妙的对联(人教版高一必修) 教案教学设计共3篇奇妙的对联(人教版高一必修) 教案教学设计1【教案教学设计】一、教学目标1.知识与技能:①掌握对联的定义、来源及发展历程。

②掌握对联的基本结构和常见表现形式。

③能够欣赏并理解对联的内涵和韵味。

2.情感态度与价值观:通过学习对联,培养学生的语言审美能力,增强学生的文化气质,同时提高学生的文化素养。

二、教学重点1.对联的基本知识结构。

2.对联的基本表现形式。

3.欣赏对联的韵味与内涵。

三、教学难点1.如何理解对联的内涵。

2.如何根据韵味和音律判断对联的好坏。

四、教学方法1.课堂讲授法。

2.图片解析法。

3.课外阅读法。

五、教学过程第一步:导入请学生欣赏以下几组对联,然后让学生谈谈它们的共同点和不同点。

“五谷不分贵贱粗,六合只论是非清。

”“古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。

”第二步:讲解1.对联的定义与来源。

对联是汉族传统的一种文学形式。

其所谓对联就是古代的联语、衬字、衬语等的统称。

对联源于古代简练的文体,起源较早,大约在唐朝。

兴盛于明代,成为文化生活中不可缺少的组成部分,人们在往来春秋之际,常要用对联来增添节日气氛、增进友谊。

2.对联的基本结构。

对联的基本形式是“上下联”的排列组合,即上联与下联联接紧密或衔里呼应。

在这种典型的排列形式中,上联与下联往往构成一组完整的意义,且上下联一般以四个字为一组。

3.对联的表现形式。

对联的形式很多,但总的来说,它们有以下几种特点:①押韵字必须相同。

②词意相近相对。

③对上对下意境相协调,意思相关,意味深长。

④语言简练、形式规范、朗朗上口。

⑤对联还应具有富有文化内涵和韵味的特色。

第三步:观察请学生观察以下几组对联,然后选择其中最好的一组,给出自己的理由。

1.“山居采菊人归去,天气晚来风起。

”2.“孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

”3.“劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。

”第四步:欣赏请学生欣赏课堂上提供的各种对联,然后谈谈自己的感受和体会。

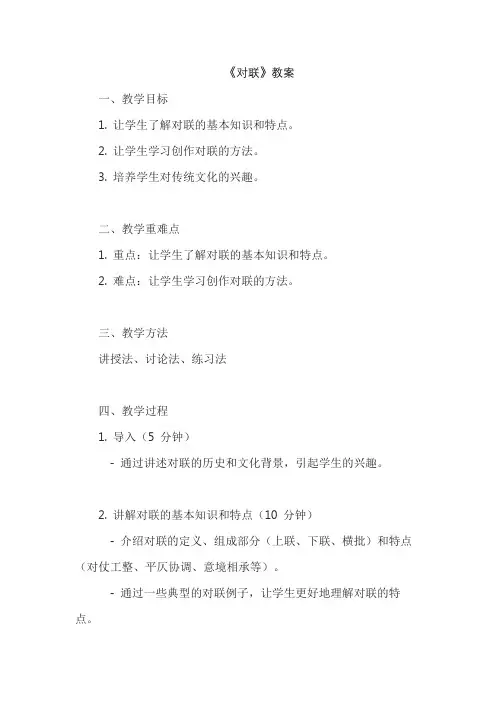

《对联》教案

一、教学目标

1. 让学生了解对联的基本知识和特点。

2. 让学生学习创作对联的方法。

3. 培养学生对传统文化的兴趣。

二、教学重难点

1. 重点:让学生了解对联的基本知识和特点。

2. 难点:让学生学习创作对联的方法。

三、教学方法

讲授法、讨论法、练习法

四、教学过程

1. 导入(5 分钟)

- 通过讲述对联的历史和文化背景,引起学生的兴趣。

2. 讲解对联的基本知识和特点(10 分钟)

- 介绍对联的定义、组成部分(上联、下联、横批)和特点(对仗工整、平仄协调、意境相承等)。

- 通过一些典型的对联例子,让学生更好地理解对联的特点。

3. 学习创作对联的方法(15 分钟)

- 讲解创作对联的基本要求,如对仗工整、平仄协调等。

- 提供一些对联创作的练习,让学生进行实际操作。

4. 学生分组创作对联(15 分钟)

- 将学生分成小组,让他们根据所学的知识,创作自己的对联。

- 教师巡视各小组,给予指导和帮助。

5. 小组展示与评价(10 分钟)

- 每个小组展示自己创作的对联,并解释其意义和创作思路。

- 其他小组进行评价,提出优点和改进的建议。

6. 课堂总结(5 分钟)

- 与学生一起总结对联的基本知识和特点,以及创作对联的方法。

五、教学总结

通过本次教学,学生对对联有了更深入的了解,并且掌握了创作对联的基本方法。

教师可以在课后布置一些相关的作业,让学生进一步巩固所学内容。

奇妙的对联【教学目标】1、了解对联所承载的中华民族传统文化。

2、积累有关对联知识,重点积累平仄、对仗知识。

3、学习欣赏对联,重点积累一些名联。

4、尝试对对子。

【教学难点】提高对联的制作的能力【教学安排】一课时【教学进程】一、导入(奇妙的对联)1、“一条大路通南北;两边小店卖东西。

”是清代诗人宋湘所作,据说他在路过一个小镇时,在十字街的墙上题出上联:“一条大路通南北”。

走后数日,仍无人能对,他便自己又对出了下联。

2、古诗文妙联选:实迷途其未远;觉今是而昨非。

(联出陶渊明《归去来兮辞》)会当凌绝顶;一览众山小。

(联出杜甫《望岳》)海内存知己;天涯若比邻。

(联出王勃《送杜少府之任蜀州》)淡泊以明志;宁静而致远。

(《三国演义》第37回)3、坐,请坐,请上坐;茶,泡茶,泡好茶(苏轼讽势利者)二、关于对联常识楹联游览我国的名胜古迹,人们会在各种殿堂庙宇和亭台楼阁的楹柱上看到左右两边字数相等、工整对仗的词句,这就是中国著名的楹联,又叫楹帖,俗称对联、对子。

由于这些楹联写景状物生动帖切,抒情叙事寓意深远,往往给游客增添许多兴味。

楹联是中国特有的文学形式。

它起源于繁荣发达的唐诗之后,相传是由五代时的后蜀皇帝孟昶首创的。

当时有在门口挂桃符板压邪驱妖的风气,孟昶就在一年除夕把两句诗题写在桃符上,叫“新年纳余庆,嘉节号长春”,故称“题桃符”,因是春节所题,后来又叫做“春联”。

到了宋代,楹联已经盛行起来,文人学者纷纷以题联为趣。

比如南宋学者朱熹不仅在自己的住所和读书处,而且在许多地方的府学、县学甚至个人住宅题联。

他赠给漳州的一个读书人一副对联:东墙倒,西墙倒,唯见家室之好;前巷深,后巷深,不闻车马之音。

宋代还有个叫叶洪俞的文人,考中进士后,曾上书揭露官场腐败作风,上自宰相下至县官他都骂到了,文中句式相同,末尾都用“而已”二字,以表示他对腐败现象的鄙视,其中有“今之宰相,招权纳贿倚势作威而已”,宰相因此大怒,十年不肯提升他,为此他自题对联一副:未得“之乎”一字力;只因“而已”十年间。

高中对联教案【篇一:《奇妙的对联》教案】人教版必修一梳理探究之奇妙的对联【教学目标】1. 了解对联所承载的中华民族传统文化。

2. 积累有关对联知识,重点积累平仄、对仗知识。

3. 学习欣赏对联,重点积累一些名联。

4. 尝试对对联。

【教学重点、难点】1. 掌握对联常识,如对联的历史,平仄,对仗等基本常识。

2. 让学生尝试对对子。

教学设想一、谜语导入、故事激趣:我们先来猜一个谜语:两姊妹,一般长;同打扮,各梳妆;满面红光,年年报吉祥。

谜底是什么?对联?注意“满面红光,年年报吉祥”,准确地说应该是什么?对了,谜底就是――“春联”。

春联是对联的一种。

我们对它并不陌生。

大年三十,家家贴对联,户户挂对联,商场卖对联,春晚看对联。

但是,我们对对联又有多少真正的了解呢?什么是对联?它有什么基本的特点?该怎样张贴?如何尝试创作简单的对联?现在,就让我们走进这“奇妙的对联”世界。

二、对联常识:同学们都看过对联,都记得一些对联。

谁先来把你最熟悉的对联说出来与大家分享?(找三到四个同学)请你们结合生活,再说说你认为什么是对联,好吗?【请学生齐读“对联常识”】。

三、对联特点:有着一千多年历史的对联有什么基本的特点呢?这是我们这节课学习的重点。

1、请在座的各位当回医生,给下面这幅对联号号脉,看它对仗是否工整?上联:冬去春来千条杨柳迎风绿下联:冰消雪化梅花万朵扑鼻这样我们就可以得出对联的两个特点特点:第一个特点是上下联字数要相等(板书)。

就是上联有几个字,下联也要有几个字。

大家记下来,对联基本要求一,“上下联字数相等”。

这个要求是很严格的,一般来说,违反这个规则就不成对联了。

但也有特例,比如说民国时候,袁世凯死后,有人就写了副上下联字数不同的联,“中华民国万岁;袁世凯千古”,大家看这个对联,“万岁”对“千古”,可以,但“袁世凯”对“中华民国”,三个字对四个字,在规则上当然不行,可是这副联的巧妙之处就在于此,它里面有个寓意,暗含了什么意思,有没有同学能看出来的?【暗含的意思就是妄图称帝的袁世凯对不起中华民国,是中华民国的罪人。

必修一梳理探究之对联公开课教案第一篇:必修一梳理探究之对联公开课教案《奇妙的对联》教案授课人:二中分校高一语文组张蓉蓉一、学习目标:1、掌握对联基本知识:起源、平仄、对仗、关联等。

2、从内容和形式两方面品味鉴赏名联,提高文学修养,生发浓厚兴趣。

3、学会拟写简单的对联,了解对联有关题型。

二、学习重点、难点:1、重点:掌握对联知识,领会对联的奇妙,生发浓厚兴趣。

2、难点:尝试对对联。

三、学习方法:情境启发讨论四、课时安排:1五、学习过程:(一)导入新课:PPT出示几幅对子(旨在激发学生学习对联的兴趣)(二)展示交流(“掀起你的盖头来”——走进对联)1、你知道对联的发展历史吗?明确:起源于唐---五代后蜀孟昶题于桃符板上“新年纳余庆,佳节号长春。

”发展于宋---王安石有诗云:“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

”是当时春联盛行的写照。

盛行于明清---对联形式多样化,除了春联,还出现了名胜联、挽联、行业联等,还涌现出不少擅长撰联的行家,出版有对联创作与研究的专集,不断开展有对联的征集与竞赛等活动。

(关键词:桃符)2、总结对联的拟写要求。

(1)字数相等,互不重复。

上下联同一位置不能出现相同的字,这在对联中叫“合掌”,“合掌”是对联的忌讳。

(2)结构相当,句式相似。

主谓对主谓,动宾对动宾,停顿要相似。

(3)平仄相对,协调和谐。

对联讲究平仄的要求是:第一,对句平仄要相对,即上下联对应位置的字应平对仄,仄对平;第二,上联末字为仄声,下联末字为平声。

这样的对联读起来朗朗上口,音韵和谐。

当然对联也有严式和宽式之分。

严式要求严格遵循对联的平仄要求,宽式则只要求句型相同,平仄大体相对即可,以不害意为主。

(4)对仗工整,内容相关。

即要求上下联名词对名词、动词对动词、形容词对形容词……并要求内容相关,表意明确,形成整体。

(三)探究总结(“读你千遍不厌倦”——欣赏对联)1、以成语对子为例,深入体会对联四大特点:望梅止渴画饼充饥(通过此例,带领学生进一步体会对联平仄、上下联、语法结构、内容相关的基本知识。

《奇妙的对联》教学设计教学目标1、了解对联的有关知识, 掌握对联的特点。

2、在对联欣赏和拟写活动中提高驾驭语言文字的能力和创新能力。

3、培养对传统文化的兴趣。

教学重点1、掌握对联常识,学习欣赏对联。

2、把握对句要领,学习拟写对联。

教学难点1、拟写对联2、养成关注传统文化的意识。

教学准备PPT课件教学安排1课时教学过程一、导入紧承上节课关于修辞的介绍,引出修辞手法中的对偶在生活中的广泛应用:对联。

二、明确对联的一般特点正反举例,引导明确:1、对联可长可短,但不管长短,上下联的字数必须相等。

2、上下联相同的位置词性应该相同。

3、上下联相同位置的语法结构也应该相同。

4、上下联平仄相谐,仄起平落。

5、内容关联。

6、上下联尽量避免出现重复的字,尤其相同的位置。

三、趣味对联赏析1、嵌字联民犹是也,国犹是也,何分南北总而言之,统而言之,不是东西(1914年前翰林王运讽袁世凯)2、拆字联此木为柴山山出,因火成烟夕夕多。

3、谐音联二猿伐木深山,小猢狲也敢对锯(对句)?一马陷足烂泥,老畜生焉能出蹄(出题)!4、哑联苏东坡被贬黄州后的一天傍晚,他和好友佛印和尚泛舟长江。

苏轼忽然用手往岸上一指,笑而不语。

佛印顺势望去,只见一条狗正在啃骨头,顿有所悟,随即将自己手中题有苏东坡诗句的蒲扇抛入水中。

两人面面相觑,不禁大笑起来。

其实,这是二人开玩笑的一副哑联。

你猜得出来吗?狗啃河上骨(和尚骨);水流东坡诗(东坡尸)。

四、根据对联内容,猜出所写的地名。

1、翁去八百年,醉乡犹在;山行六七里,亭影不孤。

(滁州醉翁亭)2、栏杆外滚滚波涛,任千古英雄,挽不住大江东去;窗户间堂堂日月,尽四时凭眺,几曾见黄鹤西来。

(武汉黄鹤楼)五、根据对联内容,猜出所写的人物。

1、世上疮痍诗中圣哲,民间疾苦笔底波澜。

(杜甫)2、四面湖山归眼底, 万家忧乐到心头。

(范仲淹)3、犹留正气参天地;永剩丹心照古今。

(文天祥)4、刚正不阿留得正气冲霄汉,幽愁发愤著成信史照尘寰。

《奇妙的对联》教学设计陇海中学严赛阁一、设计思路1.指导思想:首先通过了解和欣赏经典对联,激发学生的学习兴趣;其次通过对联相关知识的了解和掌握,学会拟写对联。

①设计理念:首先通过搜集对联,让学生喜爱对联;其次通过小组合作,了解对联的特点;再在了解了对联的特点后,了解对联的类型及特征,感受祖国优秀文化知识的伟大魅力;最后通过赏析经典对联以及掌握对联的特点,最终让学生学会拟写对联。

②教材分析:这是高中语文必修一梳理探究的第二课,让学生通过了解对联知识,赏析对联,掌握一定的拟写对联的知识和技巧,最终学会拟写一般的对联。

③学情分析:我们的学生动手的能力还是可以赞美的,所以让学生在学习知识前,动手去搜集自己喜欢的对联;再让学生欣赏经典的对联,再次激发学生的兴趣;同时让学生赏析特殊的对联,感悟祖国优秀文化的博大精深,第三次激发学生的兴趣,再让学生尝试动手去拟写。

2.教学目标知识与能力①了解对联的概念、特点、种类等相关知识。

②学会欣赏对联,并学会拟写对联。

过程与方法①通过搜集对联,讨论分析对联的特点,种类。

②通过欣赏经典对联,学会现成对联的搭配,最后学会自己拟写对联。

情感态度和价值观。

通过学习对联的相关知识,感悟中华传统文化——对联的魅力。

从而培养对对联的运用和书写能力。

教学重难点学会拟写对联。

教学方法小组讨论、合作探究教学时间一课时教学准备学生搜集经典对联若干教具多媒体二、教学过程导课:同学们,春节来临之际,你家的门上都会贴什么?(对联)那我们今天来了解一下对联的相关知识。

一.展示对联,感悟魅力(展示学生搜集的经典对联10幅)1. 风声、雨声、读书声,声声入耳;家事、国事、天下事,事事关心。

2. 青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣。

3. 求人难,难求人,人人逢难求人难;过年苦,苦过年,年年苦过年年过。

4..张灯结彩迎新春,欢天喜地庆佳节。

5.春花含笑意,爆竹增欢声。

6. 春满人间百花吐艳,福临小院四季常安。

7. 丹凤呈祥龙献瑞,红桃贺岁杏迎春。

《奇妙的对联》教学设计第二课时教学目标1、掌握拟写对联的基本要求,尝试拟写下联;2、增强对传统文化的热爱。

教学重、难点重点:掌握拟写对联的基本要求,尝试拟写下联;难点:拟写对联时能做到上下联意趣相通,体现对联的雅致教学过程一、导入激趣上联:人过留名身后是非悬吊吊下联:客来耍假眼前文史活生生(作者:流沙河)二、复习巩固对联的特点:字数相等忌用同字;词性相同结构相当;韵律和谐仄起平收;内容相关意趣贯通。

总结拟写对联的要求:三、提升练习(一)联想法1.一字联风——雨、雪、月等金——玉、石等墨——泉轻风(扶)细柳——淡月失梅花2.二字联春兰——秋菊(都能体现某种精神气节)朗月——稀星(月明星稀、天淡稀星小)烟蓑——雨笠(“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

”“扁舟蓑笠平生事,莫羡黄金带十围。

”都有“不如归去的人生态度)”3、三字联水底月——镜中花(镜花水月都为虚幻之物)独角兽——比目鱼(拓展:鲁迅拟写该对联的故事)(二)拆分法:化繁为简1、上联:门前碧水环绕水——山碧水——青山门前碧水——屋后青山门前碧水环绕——屋后青山绵延2、上联:静聆雨润绿草草——花绿草——红花雨润绿草——风拂红花静聆雨润绿草——闲看风拂红花四、大展身手1. 下面有两副以“新中国成立70周年“为主题的对联,请为它们拟出下联。

(1)上联:九万里江山似画下联:七十载岁月如诗(2)上联:八方共饮复兴酒下联:六合同吟盛世歌2.总结提升上联:九万里江山似画八方共饮复兴酒下联:七十载岁月如诗六合同吟盛世歌通过拆分,降低难度,人人都可对佳联。

五、拓展春对夏,秋对冬,暮鼓对晨钟。

观山对玩水,绿竹对苍松。

冯妇虎,叶公龙,舞蝶对鸣蛩。

衔泥双紫燕,课蜜几黄蜂。

春日园中莺恰恰,秋天塞外雁雍雍。

秦岭云横,迢递八千远路;巫山雨洗,嵯[cuó]峨十二危峰。

明对暗,淡对浓,上智对中庸。

镜奁[lián]对衣笥,野杵对村舂。

花灼烁,草蒙茸,九夏对三冬。

文字“游戏”之对联

夏训富制作

对联的起源、发展秦汉:桃符

唐:门神五代:春联秦琼和尉迟恭

五代后蜀主孟昶:新年纳余庆,嘉节号长春

元:平稳宋:普及明:极盛清:黄金时代王安石《元日》:

爆竹声中一岁除,春风送暧入屠苏。

千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。

当代:衰落

神荼、郁垒

长联、诗人创作、《楹联丛话》

中兴?

历史短,仅九十多年

朱元璋:双手劈开生死路,一刀割断是非根

对联的特点

一、要字数相等,断句一致。

二、要平仄相合,音调和谐。

三、要词性相对,位置相同。

四、要内容相关,上下衔接。

举例喜怒/悲愁/岂以物,行藏/用舍/皆由心。

仄仄/平平/仄仄仄,平平/仄仄/平平平。

举例书山/有路/勤为径,学海/无涯/苦作舟。

平平/仄仄/平平仄,仄仄/平平/仄仄平。

对联的种类

按内容分

有春联,寿联,婚联,挽联,名胜联,书画联,行业联,谐趣联等。

按形式分

有正对、反对、流水对、无情对、集句对等。

按长短分

有长联、中联、短联。

书写

对联的书写、张贴

张贴

1.不加标点。

2.长联的上联从右往左写,下联从左往右写,各行平头写。

3.一般用行书、楷书、隶书等体书写,以求庄重易认。

4.喜庆事用红纸,丧事用白纸或蓝纸,装饰性对联用宣纸书写。

1.尾字仄声为上联,平声为下联。

2.上联贴于对面右侧,下联贴于左侧。

学习对联有什么用?

2.学会欣赏评价对联

知识和能力目标过程和方法目标

情感态度和价值观目标

1.了解对联的相关知识3.学会简单的应对

4.提升审美修养

5.热爱传统文化

重点

难点

美

娇

娟

婷

(合掌)

清

路西风烈亭

房江湖榕苑兰亭桂林草堂老校长

新学生新食堂波渺渺

柳依依水茫茫野茫茫天苍苍雾濛濛荷亭亭铁铮铮水淙淙子弹飞剑雨腥(合掌)

雪花

花海(重字)

虫草人物瀑布人海林海

疏星朗月飞乌鹊

夜雨寒灯点乡心

江东剩勇匣内青霜鸣霸王

大江东去

孔雀南飞秋雁南征高士西游仙客北来明月松间照

汽车路上行长江峡谷流

黄河壶口流

夏虫草上飞冬去山明水秀

古道西风吹客愁

小桥流水说诗意

月上余辉杯中玉露显孤影

春来雪退花开

云开海晏河清

风吹柳媚花娇

课后作业

1

翡翠池塘藏玉树2(选做)司马迁白马

谢谢观赏。