马铃薯晚疫病详细介绍(最全介绍)

- 格式:ppt

- 大小:7.83 MB

- 文档页数:41

马铃薯晚疫病症状及防治方法马铃薯晚疫病俗称瘟疫,其危害类似于马铃薯软腐病、马铃薯早疫病、马铃薯病毒病、马铃薯黑胫病等病害。

叶子、茎和块茎都受到影响,开花前后浮现症状。

我县马铃薯晚疫病普通在6月底至7月初高温高湿天气开头浮现,是由马铃薯晚疫病菌引起的消灭性真菌病害,导致马铃薯茎叶死亡和块茎腐烂。

1.马铃薯晚疫病的症状(1)马铃薯叶片被杀死,起初是不规章的黄褐色斑点。

湿润时,斑点快速扩大,边缘有水渍,有一圈白霉菌,叶背白霉菌更密集显然,是该病的特点。

干燥时,病斑扩散缓慢或停止,病部变褐变脆,边缘无白霉,病叶从下部向上扩散。

叶斑病斑多起于叶尖或叶缘,近圆形或无定形,沸水烫伤,绿褐色,病斑边界不清。

湿度大时,病斑外缘附近浮现一圈白色霉菌,这是该病的症状(孢子囊和孢子囊),特殊是在叶背面。

天气干燥时,患病部位变得焦黄干燥,如薄纸,易碎易裂,斑块症状不显然,扩散速度减慢。

严峻患病的马铃薯植株叶片下垂卷曲,终于导致全株黑腐。

病害流行时,整片田地焦枯,相当触目惊心。

(2)马铃薯茎受害。

在多雨的年份,块茎感染严峻,起初有轻微凹陷的黑色条纹。

气候湿润时,表面生长少量白色霉菌,表面浮现大片深褐色。

皮下的马铃薯果肉也是褐色的,逐渐膨胀,终于腐烂。

当侵染源在田间以外时,外界散落的孢子侵入上部叶片致病。

幼茎、叶柄和花上浮现暗紫褐色斑点,在粗嫩的筋上常形成20-30cm的斑点。

斑点环抱茎干一次,这部分就断了。

(3)薯块破损,块茎表皮,尤其是芽眼附近,有略凹的褐色或紫褐色斑点,边界不显然。

斑纹下的肉质部分变得坚硬,呈褐色或红褐色,并逐渐向四面和内部扩张。

病斑在低温干燥保存条件下干燥后,发病部位变硬,进展缓慢。

在湿润粘稠的土壤中,往往简单引起杂菌感染和软腐病。

病土豆有一股怪味,不能吃。

在储存期间,病害会继续进展,造成干腐或湿腐。

如遇高温多雨条件,会因再感染而快速腐烂。

2.马铃薯晚疫病的防治办法挑选抗病品种是防治马铃薯晚疫病经济有效的办法。

论马铃薯晚疫病的发生原因症状及防治1. 引言1.1 什么是马铃薯晚疫病马铃薯晚疫病,是由烟草马铃薯晚疫病菌(Phytophthora infestans)引起的病害。

这种病害主要通过病菌孢子传播,可造成马铃薯叶片、茎、直播薯结的感染,导致植株枯萎、凋谢甚至整株枯死。

马铃薯晚疫病是马铃薯的一种严重病害,对农作物的危害极大。

马铃薯晚疫病主要在温湿条件下发生,气温15-25摄氏度,湿度大于85%时,病菌繁殖速度较快,易引起病害发生。

种植密度过大、疏于管理、土质过湿等也容易造成马铃薯晚疫病的发生。

在种植马铃薯时,应注意保持适宜的间距、合理施肥、及时疏伐、确保通风等措施,以预防病害的发生。

马铃薯晚疫病的发生会对农作物产量造成严重影响,因此及早了解病害原因及症状表现,采取有效的防治措施至关重要。

1.2 对农作物的危害马铃薯晚疫病是由疫霉菌引起的一种严重的病害,对马铃薯和番茄等作物造成严重的危害。

这种病害主要通过病原菌侵入叶片、茎秆和果实等植物部位,造成叶片枯黄、枯萎以及果实腐烂等症状,严重影响作物的生长发育和产量。

在严重的情况下,马铃薯晚疫病还会导致作物死亡,给农民造成严重的经济损失。

马铃薯晚疫病的病原菌具有很高的遗传变异性,对环境适应性强,病原菌侵染力强,从而使得防治工作变得更加复杂和困难。

及早发现并有效防治马铃薯晚疫病显得尤为重要。

农民应加强病害监测,积极采取科学合理的防治措施,以减少病害的发生和蔓延,保障作物产量稳定和农民经济收益。

2. 正文2.1 发生原因马铃薯晚疫病的发生原因是由病原菌侵染马铃薯引起的。

这种病原菌主要是由Phytophthora infestans引起的真菌病,它通常在温暖潮湿的环境中大量繁殖,因此在梅雨季节或者气候潮湿的地区更容易发生。

马铃薯晚疫病的主要传播途径有两种:一种是通过种子传播,当种子携带病原菌时,种子发芽时会受到感染;另一种是通过风传播,病原菌在空气中传播,可以通过风传播到健康的马铃薯植株上引起感染。

马铃薯晚疫病马铃薯晚疫病又称疫病,马铃薯病是一种导致马铃薯茎叶死亡和块茎腐烂的毁灭性病害。

凡是种植马铃薯的地方都有发生,在我国中部和北部大部分地区发生较普遍。

其损失程度视当年当地的气候而异。

在多雨,冷凉,适宜晚疫病流行的地区和年份,植株提前枯死,损失20%~40%。

1症状主要危害叶片,叶柄,茎和块茎。

田间发病最早症状出现下部叶片。

叶片染病在叶尖或叶缘生水渍状绿褐色斑点。

病斑周围具浅绿色晕圈,湿度大时病斑迅速扩大,呈褐色并产生一圈白霉,即孢囊梗和孢子囊,尤以叶背最为明显;干燥时病斑变褐干枯,质脆易裂,不见白霉,且扩展速度减慢。

茎部或叶柄染病现褐色条斑。

2病原2.1学名致病疫霉phytophthora infestans(Mont)de bary,属鞭毛菌亚门疫霉病。

2.2病原形态菌丝无色,无隔膜,在寄主细胞间生长,以纽扣状细胞伸入寄主细胞吸取养分。

孢囊梗分杈,每隔一段在生孢子囊处具膨大的节。

孢子囊无色,单胞,卵圆形,大小22 ~23um×16~24 um,顶部有豹状突起,茎部有明显的脚胞。

2.3病原生物学孢子囊和游动孢子需要在水中才能萌发。

游动孢子具鞭毛2根,失去鞭毛变成休止孢子,萌发出芽管,又生穿透钉侵入到寄主体内。

菌丝生长适温20~23 ℃,孢子囊形成适温19~22 ℃,10~13 ℃形成游动孢子,温度高于24 ℃。

孢子囊多直接萌发,孢子囊形成要求相对湿度高于97%,萌发及侵入均要有水滴。

3病害循环3.1初染侵病原主要以菌丝体在薯块中越冬。

也可以以卵孢子越冬。

在双季作薯区,前一季遗留在土中的病残组织和发病的自生苗也可成为当年下一季的初染侵源。

播种前淘汰的病块茎,任意弃置室外,也可能成为初染侵源之一。

3.2传播病菌的孢子囊借助气流传播。

3.3侵入与发病侵入薯块通过伤口,皮孔或芽眼外面的鳞片,侵染靠近地面的块茎,则主要借助于由雨水渗入土中的孢子囊或游动孢子。

3.4再侵染中心病株上的孢子囊借助气流传播,萌发后从气孔或表皮直接侵入周围植株,经过多次重复感染引起大面积发病。

如何防治马铃薯晚疫病马铃薯晚疫病又称疫病、马铃薯瘟病,是一种可侵染马铃薯茎、叶、块茎并造成毁灭性损失的卵菌病害。

该病属世界性病害,凡是种植马铃薯地区都有该病发生与危害。

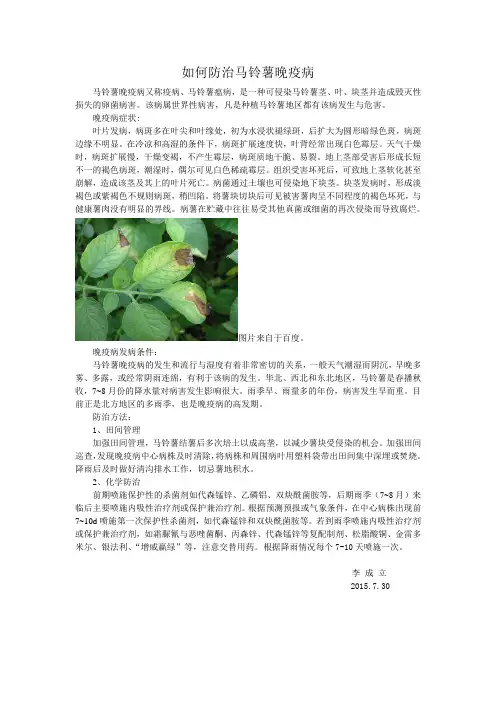

晚疫病症状:叶片发病,病斑多在叶尖和叶缘处,初为水浸状褪绿斑,后扩大为圆形暗绿色斑,病斑边缘不明显。

在冷凉和高湿的条件下,病斑扩展速度快,叶背经常出现白色霉层。

天气干燥时,病斑扩展慢,干燥变褐,不产生霉层,病斑质地干脆、易裂。

地上茎部受害后形成长短不一的褐色病斑,潮湿时,偶尔可见白色稀疏霉层。

组织受害坏死后,可致地上茎软化甚至崩解,造成该茎及其上的叶片死亡。

病菌通过土壤也可侵染地下块茎。

块茎发病时,形成淡褐色或紫褐色不规则病斑,稍凹陷。

将薯块切块后可见被害薯肉呈不同程度的褐色坏死,与健康薯肉没有明显的界线。

病薯在贮藏中往往易受其他真菌或细菌的再次侵染而导致腐烂。

图片来自于百度。

晚疫病发病条件:马铃薯晚疫病的发生和流行与湿度有着非常密切的关系,一般天气潮湿而阴沉,早晚多雾、多露,或经常阴雨连绵,有利于该病的发生。

华北、西北和东北地区,马铃薯是春播秋收,7~8月份的降水量对病害发生影响很大。

雨季早、雨量多的年份,病害发生早而重。

目前正是北方地区的多雨季,也是晚疫病的高发期。

防治方法:1、田间管理加强田间管理,马铃薯结薯后多次培土以成高垄,以减少薯块受侵染的机会。

加强田间巡查,发现晚疫病中心病株及时清除,将病株和周围病叶用塑料袋带出田间集中深埋或焚烧。

降雨后及时做好清沟排水工作,切忌薯地积水。

2、化学防治前期喷施保护性的杀菌剂如代森锰锌、乙磷铝、双炔酰菌胺等,后期雨季(7~8月)来临后主要喷施内吸性治疗剂或保护兼治疗剂。

根据预测预报或气象条件,在中心病株出现前7~10d喷施第一次保护性杀菌剂,如代森锰锌和双炔酰菌胺等。

若到雨季喷施内吸性治疗剂或保护兼治疗剂,如霜脲氰与恶唑菌酮、丙森锌、代森锰锌等复配制剂、松脂酸铜、金雷多米尔、银法利、“增威赢绿”等,注意交替用药。

马铃薯晚疫病的发生特点及防治方法

马铃薯晚疫病是由真菌Phytophthora infestans引起的一种重要的病害,其发生特点及防治方法如下:

一、发生特点

1.病害发生时间:马铃薯晚疫病多在5月至9月间发生,且在高温潮湿环境下易于繁

殖和传播。

2.发病症状:病害初期在叶子表现为水渍状斑点,随后迅速扩大变成黑褐色,叶片及

叶柄逐渐干枯。

主茎的基部可见灰白色霉层,最终导致整株植物枯死。

3.传播途径:马铃薯晚疫病的主要传播途径是气溶胶传播及种子传播,病害菌丝也能

通过虫害、水流等方式传播。

4.适宜条件:高湿度、高温度、长时间降雨或高湿天气容易助长马铃薯晚疫病的繁殖

和传播。

二、防治方法

1.预防为主:为防止病害的发生,可选用丰水期早、成熟期晚的品种,同时需要预防

因天气原因引起的病害感染,如做好排水、通风等措施。

2.化学防治:在出现病害时,应用具有高效杀菌作用的化学农药进行防治,如抗菌素、联系杀菌剂等。

3.生物防治:可利用具有拮抗作用的微生物、植物提取物等生物农药进行预防,通过

改变土壤微生物环境和增加植物免疫力来控制病害的发生。

4.物理防治:适用于病害发生较严重的情况下,可通过雨棚、喷洒盐水等方式对植株

进行保护,防止病害的发生和传播。

5.轮作优化:在种植马铃薯的当年,需注意与其他近缘作物进行轮作,同时合理施肥、加强病害监测等工作,防止马铃薯晚疫病的发生。

马铃薯晚疫病的发生特点及防治方法马铃薯晚疫病是由晚疫病菌(Phytophthora infestans)引起的一种严重的植物病害,主要危害马铃薯的叶片、茎部和块茎。

下面将介绍马铃薯晚疫病的发生特点及防治方法。

一、发生特点:1.孢子感染:马铃薯晚疫病主要通过空气传播的孢子感染植株,孢子在湿度大、温度适宜的环境下迅速扩散。

2.叶片病斑:病斑呈灰褐色,边界清楚,中央部分有明显的灰白色霉层,叶片逐渐萎蔫、枯死。

3.黏稠分生孢子:病斑上的霉层产生黏稠分生孢子,在湿润的环境中容易传播并感染其他植株。

4.茎部和块茎感染:晚疫病菌侵入茎部和块茎后,会引起茎腐烂和块茎大量脱水,导致植株枯萎和减产。

5.侵染快速:马铃薯晚疫病在湿度高、温度适宜的条件下发病快速,可迅速导致严重的经济损失。

6.孢子过冬:晚疫病菌能通过患病茎薯和霉层上形成的厚壁孢子(卵孢子)在土壤中过冬,进一步传播感染。

二、防治方法:1.选择抗病品种:选用抗病性较强的马铃薯品种种植,能够有效降低晚疫病的发生和传播风险。

2.消毒种薯:将种薯浸泡在40℃的水中30分钟,然后用清水冲洗,可有效降低种薯中的晚疫病菌数量。

3.合理轮作:避免马铃薯连作,可选择一些对晚疫病菌不具有寄主关系的作物进行轮作,减少病菌的侵染机会。

4.注意田间排水:马铃薯晚疫病喜欢湿润的气候条件,保持好田间排水,尽量避免土壤过湿。

5.适时的病害预测:根据气温、湿度等条件,结合农业气象服务提供的预测数据,及时采取防治措施。

6.化学防治:在发病初期,可使用防治晚疫病的药剂进行喷洒,如环菌灵、苯醚菌酯等,严格按照药剂说明进行使用,避免过量使用及在收获前停药期要求内使用。

7.定期田间管理:定期检查田间植株的情况,将病株及时去除,采取物理手段如挖掘或烧毁病株等方式后蕉地,减少病菌在田间的积累。

马铃薯晚疫病严重危害马铃薯产量和品质,对农民经济造成很大的损失。

我们应加强对马铃薯晚疫病的防治工作,采取综合措施,从源头上减少病菌的传播,保障马铃薯的生产和供应。

马铃薯晚疫病及防治措施马铃薯晚疫病,俗称马铃薯瘟病等。

〔病原菌学名〕Phytophthora infestans (Mont.) de Bary〔寄主作物〕马铃薯、番茄、茄子。

〔病害诊断〕叶片、叶柄、茎和薯块均可受害,多在开花前后出现症状。

叶片染病,从叶尖或叶缘开始产生水浸状斑点,湿度大时很快扩大成褐色病斑,边缘水浸状,生出一圈白色霉状物,叶背霉层尤为明显。

叶柄和茎部受害,产生黑褐色条斑,白霉较少,常致叶片萎蔫、干枯下垂,后期全株黑色湿腐状。

薯块发病,病斑褐色至紫褐色,病部皮下薯肉也呈红褐色。

病斑扩展成不规则斑块状,病健交界常不清晰。

病部多不向内部深入,常表现干硬、坏死。

后期易引起杂菌感染而软腐,有怪味,不堪食用。

窖贮期间,病部可继续发展,造成大量腐烂。

致病菌为致病疫霉。

病菌菌丝无色、无隔、多核、纤细。

孢囊梗无色,单根或成束从气孔生出,具分枝,上部粗细不均结节状。

孢子囊无色,卵球形,顶端具乳头状突起,吸水后产生游动孢子。

游动孢子肾脏形,侧生两根鞭毛。

病菌可在菌丝体内形成休眠的厚垣孢子。

〔发病规律〕病菌主要以菌丝体潜伏在薯块内越冬,成为病害侵染的主要来源。

播种病薯后,重者不能发芽或幼芽未出土即行死亡;轻者出土后发病,成为中心病株。

病部产生孢子囊。

借气流、雨水传播进行再侵染,扩展蔓延。

孢子囊还可随水渗入土中侵染薯块,形成病薯,作为翌年的侵染源。

病菌喜于昼暖夜凉和高湿条件。

相对湿度95%以上,18~22℃条件下,利于孢子囊形成。

多雨年份,早晚多雾多露,天气潮湿等,利于病害发生和蔓延。

北方马铃薯种植区,开花前后常逢阴雨季节,若品种感病,温暖高湿,出现中心病株10~14天后,病害可全田蔓延流行。

〔防治措施〕(1)应用抗病品种。

各地应根据当地特点选用适合种植的抗病丰产良种。

(2)选用无病种薯。

建立无病留种田;选种无病种薯;做到秋收入窖,冬贮查窖,春季出窖,播前切块,春化过程中,每步程序均严格剔除病薯,避免病薯下地,减少初侵染源。

马铃薯晚疫病发生与防治法

1、危害特点

马铃薯晚疫病是马铃薯生产中的一个主要病害,可危害叶片、茎和薯块,造成

减产。

叶片受害,先在叶缘产生水渍状黄褐色病斑,潮湿时,病斑迅速扩大成不规则大斑。

病斑边缘不明显,叶片背面边缘产生白色霉状物。

植株茎部受害,产生稍凹陷的褐色条斑,潮湿时,病斑上也长出白霉,病害发展快时,病株很快枯萎。

病害上也产生褐色病斑,稍凹陷。

病薯内部组织变褐坏死,病健组织无明显分界,无食用价值,土壤干燥时,呈干腐状。

2、发生规律

病菌在病薯中越冬,通过气流和雨水传播。

气温在18―22℃,相对湿度95%

以上持续较长时间,或昼夜温差大,病害很容易流行。

发病与田间管理水平有很大关系,地势低洼、土壤粘重、种植过密、氮肥过多、排水不良的田块,病害都容易发生。

3、防治方法

(1)因地制宜选择和栽培抗病品种。

(2)选用无病种薯或脱毒种薯,或种薯用45℃的温水中浸泡1分钟,再放入60℃的温水中浸泡15分钟。

(3)适期早播,选择地势高、肥沃、疏松的砂壤土种植。

加强田间管理,打

好排水沟,不过度密植,不多施氮肥,增施钾肥。

(4)病害发生初期,及时拔除中心病株。

药剂防治每亩可用58%雷多米尔可

湿性粉剂500―600倍液,或53%金雷多米尔水分散粒剂500―600倍注解,或80%代森锰锌可湿性粉剂500倍液,每隔7―10天喷药1次,连续喷3―4次。

马铃薯晚疫病发病规律及综合防治技术1. 引言1.1 马铃薯晚疫病简介马铃薯晚疫病,是由半生菌侵染引起的疫病。

其主要侵染部位为叶片、叶柄与块茎,潜伏期短则5-6天,长可达2-3周。

病叶上出现水浸状斑块,逐渐扩展为疫斑,病斑中央干枯形成炭灰色斑,边缘有硬质黑线与健康组织分界清楚。

如果阴湿条件持续,夜温高湿容易发病。

疫病易在低温潮湿条件下侵染,北方县,多以08-09年夏天为多。

马铃薯晚疫病是马铃薯最严重的病害之一,对马铃薯产量和质量影响较大。

研究马铃薯晚疫病的发病规律及综合防治技术对提高马铃薯产量、改善质量具有重要意义。

1.2 研究目的研究目的是为了深入了解马铃薯晚疫病的发病规律,探究环境因素对其发病的影响,研究病原菌入侵机制,探讨防治技术的有效性和可行性,从而提出科学可行的综合防治方案。

通过本研究,希望能够为马铃薯晚疫病的防治提供理论和方法支持,减少病害造成的损失,提高产量和品质,保障农业生产安全和稳定。

同时,通过对马铃薯晚疫病进行深入研究,扩大对植物病害防治领域的认识和了解,推动我国植物保护技术的发展,并为相关研究提供参考和借鉴。

通过本次研究,以科学研究的角度为农业生产提供有益的指导,促进农业的可持续发展。

2. 正文2.1 马铃薯晚疫病发病规律分析马铃薯晚疫病是由矮小的细菌性真菌病原体Phytophthora infestans引起的一种常见的病害,主要发生在潮湿多雨的气候条件下。

马铃薯晚疫病的发病规律主要受到以下几个因素的影响:1. 适宜的气候条件:马铃薯晚疫病病原菌在潮湿、多雨、温暖的气候条件下生长繁殖最为迅速,这样的气候条件有利于病原菌的传播和扩散,加速病害的发展。

2. 宿主植株的抗性:不同品种的马铃薯对晚疫病的抵抗力不同,一些品种具有较强的抗性,而一些品种则容易受到感染。

种植抗病性强的马铃薯品种可以有效降低病害的发生率。

3. 病原菌传播途径:病原菌可以通过空气中的飞虫、水珠溅射、种薯污染等途径传播,这些传播途径也直接影响了病害的传播速度和范围。

植物保护技术-马铃薯晚疫病防治技术马铃薯晚疫病是一种暴发性、毁灭性病害,在高湿、多雨、凉爽的条件下病害扩散迅速,7~10天可使地上部分全部枯死。

马铃薯感染晚疫病后,叶片、茎秆、薯块均可表现症状。

一、危害症状叶片:从叶尖或叶缘产生绿褐色水浸状斑点,病斑周围有浅绿色晕圈,湿度大时病斑迅速扩大,呈褐色,甚至扩展达整个叶片,病斑边缘长出一圈白色霉层,叶背最为明显。

严重时病斑扩展到主脉或叶柄,叶片萎焉下垂,全株变黑呈湿腐状,散发出腐败的气味。

干燥时病斑变褐干枯,质脆易裂,不产生霉轮,且扩展速度减慢。

叶柄及茎部:形成长短不一的褐色病斑,病斑边缘界限不明显。

潮湿条件下病斑可发生白色霉层。

薯块:感病时呈褐色或紫褐色病斑,稍凹陷,病部皮下薯肉变褐色坏死。

病薯很容易为其他病菌侵染而发生并发症,常由于细菌感染而形成软腐病,最后病薯腐烂。

二、防治方法以选用抗病品种、加强田间管理为主,药物防治为辅,实行综合防治。

1.选用抗病品种。

根据当地气候条件选择适宜种植的抗病品种。

甘肃近几年田间表现相对抗病的品种有:庄薯3号、陇薯7号、陇薯12号、陇薯10号、青薯9号、天薯12号、农天2号等。

2.精选种薯。

选用无病种薯,减少初侵染源。

做到秋收入窖,冬藏查窖、出窖、切块、春化等过程中,每次都要严格剔除病薯,有条件的要建立无病留种地,进行无病留种。

3.种薯处理。

(1)拌种。

播前,用58%甲霜灵•锰锌可湿性粉剂75~100克加2~3公斤水(或细土)混合均匀后拌在100公斤种薯切块上,晾干(1天)后播种。

(2)浸种。

切种后,用72%霜脲锰锌可湿性粉剂80~100克兑水50公斤浸种100公斤5分钟,捞出晾干后播种,干旱地区可用58%甲霜灵•锰锌可湿性粉剂和稀土旱地宝各100克加水30公斤,浸种薯100公斤30分钟,捞出晾干后播种。

4.加强栽培管理。

适期早播,合理密植。

高垄栽培,于苗期、封垄期分别及时培土,防止病菌落入土壤中侵染薯块。

配方施肥,控制氮肥施用量,增施磷、钾肥,增强植株抗病性。

马铃薯病虫害马铃薯病虫害一、马铃薯病害1. 马铃薯晚疫病马铃薯晚疫病是世界上最为严重的马铃薯病害之一,在全球范围内广泛分布。

它由两种病原菌Phytophthora infestans和Phytophthora nicotianae引起,主要影响马铃薯的叶片和茎部。

该病害通过风、雨水和昆虫传播,严重威胁着马铃薯的产量和质量。

症状马铃薯晚疫病通常在湿度高、温度较低的环境下发生。

病害一开始表现为马铃薯叶片上出现深绿色或黑色斑点,斑点逐渐扩大并蔓延到整个叶片,最终导致叶片凋萎。

受感染的茎部和块茎表面也会出现黑色斑点,导致茎部腐烂。

如果没有采取有效的控制措施,马铃薯晚疫病可导致马铃薯大面积凋萎和死亡。

防治方法化学防治:运用化学农药来控制晚疫病是最常见的方法之一。

选择适当的农药,并在马铃薯生长过程中进行喷洒,可以有效地抑制病原菌的生长和传播。

生物防治:利用生物制剂来进行防治也是一种可行的方法。

例如,使用抗生素、生物菌剂等有益微生物可以与病原菌竞争营养物质和空间,从而减少病害的发生。

合理耕作:通过合理的耕作措施,如加强田间管理、合理施肥、适时疏蔓、定期清除病叶等,可减少病原菌在农田内的传播。

品种选择:选择抗病性较强的马铃薯品种,可以有效降低马铃薯晚疫病的发生。

选用抗性品种是一种可行的病害防控策略。

二、马铃薯虫害1. 马铃薯蚜虫马铃薯蚜虫是马铃薯上常见的害虫之一,它主要以马铃薯为食,严重危害马铃薯的生长和产量。

症状马铃薯蚜虫的吸食活动会导致马铃薯叶片出现萎蔫、发黄、病斑等症状。

当虫害严重时,马铃薯植株会逐渐衰弱,甚至死亡。

此外,马铃薯蚜虫还可以传播病害,导致马铃薯产量和质量下降。

防治方法生物防治:引入马铃薯蚜虫天敌来控制虫害是一种有效的防治方法。

例如,使用瓢虫、蚂蚁等捕食性昆虫来捕食马铃薯蚜虫,能够有效减少害虫的数量。

化学防治:使用合适的杀虫剂喷洒马铃薯植株,可以有效控制马铃薯蚜虫的数量和传播。

培育抗病品种:选择抗性强的马铃薯品种种植,能够减少马铃薯蚜虫的危害。

土豆晚疫病土豆晚疫病由致病疫霉引起,导致马铃薯茎叶死亡和块茎腐烂的一种毁灭性真菌病害。

土豆晚疫病由致病疫霉引起,导致马铃薯茎叶死亡和块茎腐烂的一种毁灭性真菌病害。

土豆晚疫病是导致土豆茎叶死亡和块茎腐烂的一种毁灭性真菌病害,主要为害叶、茎和块茎。

发病后叶部病斑面积和数量增长迅速,使植株以致全田土豆成片早期死亡,并引起块茎腐烂,严重影响产量;叶上病斑灰褐色,边缘不整齐,周围有一褪绿圈;块茎上的病斑褐色,形状不规则,微下陷不变软,严重影响土豆的商品价值。

主要以菌丝体潜伏庄病薯内越冬,成为次年病害的初侵染来源。

种薯带病,重者不能发芽,或发芽未出土即死亡;轻者发芽出土,发展成为田间的中心病株。

借气流、雨水传播进行再侵染。

防治措施①选用抗病品种,播种前应对种薯进行消毒杀菌处理(可用草木灰加百菌清加新高脂膜进行拌种)减少病菌源。

同时剥种后应及时在地表喷施新高脂膜提高出苗率,形成一层保护膜,防治气传性病菌侵入。

②加强田间管理对低洼集水的地块注意开沟排水,降低田间湿度,抑制病害发展,同时应在土豆开花前、块茎形成期和膨大期适时喷洒地果壮蒂灵,以有效控制地表上层枝叶狂长,加速地下块茎超快膨大,增强抗御虫害能力,确保土豆的优质高效和丰收。

③药剂防治发病初期应根据植保要求喷施58%甲霜灵锰锌粉剂(或70%安泰生可湿性粉剂)加新高脂膜800倍液进行防治,同时应及时消除病残体并集中烧毁,同时喷施消毒药剂加新高脂膜800倍液对全园进行消毒处理。

④选用无病种薯,减少初侵染源。

做到秋收入窖、冬藏查窖、出窖、切块、春化等过程中,每次都要严格剔除病薯,有条件的要建立无病留种地,进行无病留种。

⑤加强栽培管理,适期早播,选土质疏松、排水良好的田块栽植,促进植株健壮生长,增强抗病力。

[2]⑥预防方案:在花前8mdash;10天和谢花后分别使用(霜贝尔)或(靓果安)30ml+大蒜油15Ml兑水15kg进行喷雾,7-10天1次,连喷2-3次。

治疗方案:发现病状后,立即使用(霜贝尔)或者(靓果安)50Ml+大蒜油15ml兑水30斤进行喷雾,5天1次,连喷2次。