第2章 可靠性的的定义及评价指标要点

- 格式:ppt

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:34

可靠性评估指标可靠性评估指标是对产品、系统或服务在特定时间内正常运行的能力进行评估的方法和标准。

通过可靠性评估,我们可以得出一个可靠性指标,用以衡量产品或系统的稳定性和可靠性。

本文将探讨可靠性评估指标的定义、重要性以及常见的可靠性评估方法。

一、可靠性评估指标的定义可靠性评估指标是衡量产品、系统或服务在一定时间内正常运行的能力的量化指标。

它反映了产品或系统在适应各种操作条件下的性能表现,并预测了其在特定时间段内发生故障的概率。

可靠性评估指标通常包括以下重要指标:1. 故障率:故障率是指在给定时间内发生故障的频率,通常以每单位时间的故障次数表示,如每小时故障次数。

2. 平均无故障时间(MTBF):MTBF是指平均工作时间与故障次数之比,表示平均无故障的时间间隔。

3. 可靠性:可靠性是指产品或系统在给定时间内正常运行的概率。

它是一个用于描述产品或系统稳定性的概率值,通常以百分比或小数表示。

二、可靠性评估指标的重要性可靠性评估指标对于衡量产品或系统的可靠性非常重要。

它不仅可以帮助企业评估产品或系统的性能表现,还可以为产品或系统的设计、制造和维护提供参考依据。

以下是可靠性评估指标的重要性:1. 风险管理:通过可靠性评估指标,企业可以了解产品或系统的故障概率,从而减少潜在的风险和损失。

可靠性评估指标可以帮助企业确定应对故障的措施和应急预案,以提高产品或系统的可靠性和安全性。

2. 产品优化:可靠性评估指标可以帮助企业发现产品或系统的弱点和不足之处,从而进行针对性的改进。

通过改善产品或系统的可靠性,企业可以提高产品质量和用户满意度,增强竞争力。

3. 成本控制:可靠性评估指标可以帮助企业优化维护计划和制定更有效的维修策略。

通过减少故障次数和维修时间,企业可以降低维修成本,并提高资源利用效率。

三、常见的可靠性评估方法可靠性评估方法是根据产品或系统的特点和需求选择的一种评估手段。

以下是常见的可靠性评估方法:1. 失效模式与影响分析(FMEA):FMEA是一种通过分析产品或系统的失效模式及其对业务的影响来评估可靠性的方法。

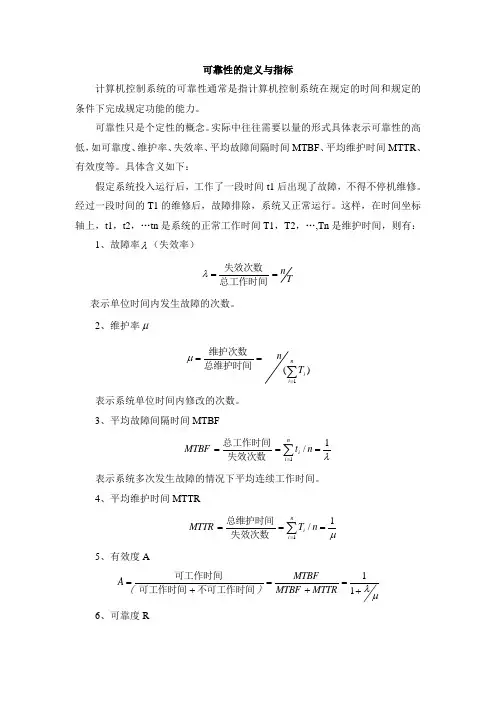

可靠性的定义与指标计算机控制系统的可靠性通常是指计算机控制系统在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。

可靠性只是个定性的概念。

实际中往往需要以量的形式具体表示可靠性的高低,如可靠度、维护率、失效率、平均故障间隔时间MTBF 、平均维护时间MTTR 、有效度等。

具体含义如下:假定系统投入运行后,工作了一段时间t1后出现了故障,不得不停机维修。

经过一段时间的T1的维修后,故障排除,系统又正常运行。

这样,在时间坐标轴上,t1,t2,…tn 是系统的正常工作时间T1,T2,…,Tn 是维护时间,则有:1、故障率λ(失效率)T n ==总工作时间失效次数λ 表示单位时间内发生故障的次数。

2、维护率μ)(1∑===n i i T n 总维护时间维护次数μ表示系统单位时间内修改的次数。

3、平均故障间隔时间MTBFλ1/1===∑=n t MTBF n i i 失效次数总工作时间 表示系统多次发生故障的情况下平均连续工作时间。

4、平均维护时间MTTRμ1/1===∑=n T MTTR n i i 失效次数总维护时间 5、有效度Aμλ+=+=+=11MTTR MTBF MTBF )(A 不可工作时间可工作时间可工作时间6、可靠度RR ( n )= P { n次运行不发生故障}可靠度R表明运行n 次不发生故障的概率。

如果按限定的时间计算,可靠度为R (t) = P{ 在时间[0,t] 内运行不发生故障}。

它表明在限定时间内[0,t]内发生故障的概率。

有效度表明在某一特定的瞬间,维持其正常工作的概率。

其中λ/μ是系统的重要指标。

λ/μ较大,表明系统不能可靠的工作。

由上可知,提高可靠性有两个方面:一是尽量使系统在规定的时间内少发生故障和错误;二是发生了故障能迅速排除。

为了提高计算机控制系统的可靠性,通常可从硬件可靠性及软件可靠性两方面来解决。

硬件主要考虑如何提高元器件和设备的可靠性;采用抗干扰措施,提高系统对环境的适应能力和冗余结构设计。

第2章可靠性的的定义及评价指标要点可靠性是指系统在规定的时间内,能够按照规定的功能要求正常运行的能力。

在现实世界中,几乎所有的系统都有一定的可靠性要求,特别是对于一些关键性的系统,如航空、核能等领域。

因此,正确评价和定义可靠性是非常重要的。

一、可靠性的定义可靠性的定义是指系统在规定的时间内正常工作的概率或能力。

具体来说,可靠性可以分为两个方面来考虑,在时间维度上是指系统故障发生的概率,也就是系统无故障的能力;在空间维度上是指系统故障修复的时间,也就是系统恢复正常工作的速度。

1. 故障率(Failure Rate)故障率是评估系统可靠性的重要指标之一,它指的是单位时间内系统出现故障的概率。

通常用失效时间与故障次数的比值来表示,即故障率=故障次数/工作时间。

故障率越低,说明系统的可靠性越高。

2.平均无故障时间(MTTF)平均无故障时间是指系统在连续工作一段时间内,平均无故障发生的时间。

它是衡量系统可靠性的重要参数之一,也是故障率的倒数。

MTTF 越长,说明系统可靠性越高。

3.平均修复时间(MTTR)平均修复时间是指系统在出现故障后,平均修复所需的时间。

MTTR 越短,说明系统的可靠性越高,因为故障能够及时修复,系统恢复正常运行。

4. 可用性(Availability)可用性是指系统在规定时间内能够正常工作的概率,也可以理解为系统处于正常工作状态的时间占总时间的比例。

可用性是衡量系统可靠性的重要指标之一,它包含了故障率、MTTR等因素的影响。

可用性越高,说明系统的可靠性越好。

5.故障间隔时间(MTBF)故障间隔时间是指系统连续工作一段时间内出现故障的间隔时间。

它是衡量系统可靠性的重要参数之一,也是MTTF与MTTR之和。

MTBF越长,系统的可靠性越高。

6. 故障概率(Probability of Failure)故障概率是指系统在一段时间内出现故障的概率。

故障概率可以通过故障率与总工作时间之积来计算得到。

可靠性定义及其度量指标【大纲考试内容要求】:1、了解机械失效三个阶段和维修度、有效度、平均无故障工作时间;2、熟悉可靠性、故障率、可靠性预计、人机界面设计要点。

【教材内容】:第四节机械的可靠性设计与维修性设计一、可靠性定义及其度量指标(一)可靠性定义所谓可靠性是指系统或产品在规定的条件和规定的时间内,完成规定功能的能力。

这里所说的规定条件包括产品所处的环境条件(温度、湿度、压力、振动、冲击、尘埃、雨淋、日晒等)、使用条件(载荷大小和性质、操作者的技术水平等)、维修条件(维修方法、手段、设备和技术水平等)。

在不同规定条件下,产品的可靠性是不同的。

规定时间是指产品的可靠性与使用时间的长短有密切关系,产品随着使用时间或储存时间的推移,性能逐渐劣化,可靠性降低。

所以,可靠性是时间的函数。

这里所规定的时间是广义的,可以是时间,也可以用距离或循环次数等表示。

(二)可靠性度量指标1.可靠度可靠度是可靠性的量化指标,即系统或产品在规定条件和规定时间内完成规定功能的概率。

可靠度是时间的函数,常用R(t)表示,称为可靠度函数。

产品出故障的概率是通过多次试验中该产品发生故障的频率来估计的。

例如,取N个产品进行试验,若在规定时间t内共有Nf(t)个产品出故障,则该产品可靠度的观测值可用下式近似表示:R(t)≈[N—Nf(t)]/N (4—7)与可靠度相反的一个参数叫不可靠度。

它是系统或产品在规定条件和规定时间内未完成规定功能的概率,即发生故障的概率,所以也称累积故障概率。

不可靠度也是时间的函数,常用F(t)表示。

同样对N个产品进行寿命试验,试验到瞬间的故障数为Nf(t),则当N足够大时,产品工作到t 瞬间的不可靠度的观测值(即累积故障概率)可近似表示为:F(t)≈Nf(t)/N (4—8)可靠度数值应根据具体产品的要求来确定,一般原则是根据故障发生后导致事故的后果和经济损失而定。

2.故障率(或失效率)故障率是指工作到t 时刻尚未发生故障的产品,在该时刻后单位时间内发生故障的概率。

可靠性工程知识点总结在可靠性工程中,有一些重要的知识点需要深入了解和掌握。

本文将对可靠性工程的一些关键知识点进行总结和介绍。

一、可靠性基础1. 可靠性定义可靠性是指产品或系统在规定条件下能够保持其功能的能力。

可靠性工程致力于提高产品或系统的可靠性,以确保其在使用过程中能够稳定可靠地运行。

2. 可靠性指标常见的可靠性指标包括:MTBF(Mean Time Between Failures,平均无故障时间)、MTTR(Mean Time To Repair,平均修复时间)、系统可靠度等。

这些指标可以帮助工程师评估产品或系统的可靠性水平,并进行改进和优化。

3. 可靠性工程的原则可靠性工程遵循一些基本原则,包括:从源头预防、持续改进、全员参与、数据驱动等。

这些原则可以帮助企业建立和维护高可靠性的产品或系统。

二、可靠性设计1. 可靠性设计思想可靠性设计是产品或系统的可靠性的根本保证。

它包括从设计阶段就考虑可靠性需求,选择可靠的零部件和材料,优化结构和工艺,提高系统容错性等。

可靠性设计思想是将可靠性纳入产品或系统整个生命周期的设计过程中。

2. 可靠性设计方法可靠性设计方法包括:FMEA(Failure Mode and Effect Analysis,故障模式与影响分析)、FTA(Fault Tree Analysis,故障树分析)、DFR(Design for Reliability,可靠性设计)等。

这些方法可以帮助设计人员分析和评估产品或系统的潜在故障模式和影响,并制定相应的改进措施。

3. 可靠性验证可靠性验证是验证产品或系统可靠性设计是否符合实际要求的过程。

它包括可靠性测试、可靠性评估、可靠性验证试验等。

可靠性验证可以帮助企业确认产品或系统的可靠性水平,并进行必要的改进和调整。

三、可靠性制造1. 可靠性制造要求可靠性制造是保证产品或系统在制造过程中能够保持设计要求的过程。

它包括制定严格的制造工艺和流程、选择合格的供应商和原材料、进行严格的工艺控制和巡检等。

汽车可靠性设计讲课提纲(部分)重庆大学机汽车系 舒红第二章 汽车可靠性评价指标2.1可靠性指标 一、可靠度的定义汽车或零部件在规定的条件,规定的时间内无故障地完成规定功能的概率。

可靠度是在一定置信度下的条件概率(0~1),置信度指的是所求得的R 在多大程度上是可信的。

二、可靠度函数R (t )设规定时间为t ,产品寿命为T (随机变量)。

R(t)=P(T ≥t) 0≤t<∞(2-1)设有N 件产品,从开始工作到时刻t 发生的故障的件数N f (t)。

平均可靠度估计值置信度50% (2-2)置信度100% 一般当N 足够大三、不可靠度(失效概率)F(t)F(t)表示产品在规定的时间t 内不能完成规定功能的概率,即发生故障的时刻T 小于t 时的概率。

它与R(t)是互补的,即产品失效和不失效是互逆事件。

)(1)()(t R t T t F -=<P = (2-3)1)()(=+t R t F四、失效概率密度函数f(t) 1、失效频率直方图1)取N 件产品作寿命试验(也可以是实际使用的失效统计数据),测量其失效时间;2)将失效时间分为K 个区段:[t o ,t 1],[t 1,t 2]…[t k-1,t k ]),2,1(1k i t t t i i =-=∆-,共有k 组3)第i 个区段],[1t t i -内,产品失效频数为i N ∆, 失效频率工作到t i 时刻的累积失效频率在处理实际问题时,F i 就是F(t i )的估计值。

4)作出直方图当以单位时间的失效频率tN N i∆⋅∆作为纵坐标时,作出的图称为失效频率密度分布直方图。

每一小方块面积代表这区间的失效频率。

所有矩形的面积之和为1∑∑===∆→=∆⋅∆⋅∆ki iki i N N t t N N 1111 2、失效概率密度函数f(t)N t N N t R f )()(ˆ-=Nt N N t R f )()(-≈)(ˆ)(t R tim t R N ∞→=Nt N t F f )()(≈NN W ii ∆=∑∑===∆=ij jij ji W NNF 11tN t N t N imt f f ∆⋅∆→∆∞→=)(0)( (2-4)设工作到t 时刻的失效数为)(t N f 工作到)(t t N t t f ∆+∆+tN t N t t N t N imt N t N t N im t f f f f ∆⋅-∆+→∆∞→=∆⋅∆→∆∞→=)()(0)(0)( dtdFt t F t t F t N im=∆-∆+→∆∞→=)()(0(2-5)f(t)反映了失效概率随时间变化的平均变化率。

可靠性概述一、质量:能及结构、工艺、外观等)(用寿命特征衡量)(用失效率衡量)(用有效度衡量)能力(用可靠度衡量)、使用费用、维修费用来衡量)指标二、可靠性:1. 定义:指产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。

规定条件:使用条件、维护条件、环境条件、贮存条件、工作方式等。

规定的时间:产品可靠性的核心(可以以周期、动作次数、里程等单位代替)规定的功能:一般指产品的性能指标可靠性可针对产品全部功能的综合,也可针对某一具体性能,必须合理地、科学地给出失效判据或故障判据。

2. 可靠性是产品长期试验和统计推断的结果,其数值系指一批产品的总体而言,而不是针对单个产品。

3. 可靠性的数量指标:为特征量,其真值是理论上的数据,实际上难知,可靠性理论研究和具体估算时,可靠性特征量数值与所能利用的数据,数据处理方法以及某些假定有关。

4. 可靠性是一个与许多因素有关的综合性质是指标,它与设计、生产、使用维修等各阶段的是皆有密切的关系。

三、可靠性任务1. 根据可靠性定义内容,对产品可靠性提出明确的量化要求1) 明确“完成规定功能”的含义,准确地制订“完成规定功能”的标准,同时对产品故障(失效)判据作出说明。

2) 时间研究:时间t 与寿命的统计分析(从元件到系统)。

3) 规定的条件:环境条件和工作条件,通过可靠性试验并对试验结果进行统计分析而确定的。

2. 寻求提高可靠性的途径1) 通过筛选排除不合格的元器件和工艺材料等缺陷2) 通过改进设计而达到功能的增长3) 降低系统的复杂程度。

4) 提高元器件、零部件的可靠性。

5) 加强管理,尽可能减少人为差错,6) 可用储备系统,一个或多个储备部件并联工作,一个部件失效,仍能正常工作。

7)减额使用。

a)及时定期地替换快到耗损期的元器件或部件。

3.在满足规定可靠性的前提下,尽量降低产品的重量、体积和费用。

四、与经济性的关系可靠性的提高,必然会影响产品的重量、体积、研制周期和经费二、理论基础(主要数量特征)一、主要数量特征作用:1)对各种产品的可靠性提出明确的统一要求2)设计、制造产品时,利用数学方法,计算和预计它们的可靠性3)在产品制造出来后,可以按一定的试验方法,通过这些数量特征,来定量地评定它们的可靠性4)可以准确地对产品的可靠性水平进行定量的比较二、数量特征I.可靠度函数R(t)1)表示一批产品在规定的时间内完成规定动能的产品数占产品总数的比例。

《可靠性基础知识综合性概述》一、引言在当今科技飞速发展的时代,各种产品和系统的可靠性成为人们关注的焦点。

从日常生活中的电子产品到工业领域的大型设备,从交通运输工具到航天航空系统,可靠性都起着至关重要的作用。

可靠性不仅关系到产品的质量和性能,还直接影响着人们的生命财产安全和社会的稳定发展。

因此,深入了解可靠性基础知识,对于提高产品和系统的质量、降低风险、保障安全具有重要的意义。

二、可靠性的基本概念1. 定义可靠性是指产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。

这里的“规定条件”包括使用环境、操作方法、维护保养等;“规定时间”是指产品的使用寿命或工作时间;“规定功能”则是产品设计时所确定的功能和性能指标。

2. 指标(1)可靠度可靠度是产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的概率。

通常用 R(t)表示,其中 t 为时间。

可靠度是可靠性的一个重要指标,它反映了产品在一定时间内保持正常工作的可能性。

(2)失效率失效率是指产品在某一时刻 t 后的单位时间内发生失效的概率。

通常用λ(t)表示。

失效率是衡量产品可靠性的另一个重要指标,它反映了产品在使用过程中的失效速度。

(3)平均寿命平均寿命是指产品的寿命的平均值。

对于不可修复产品,平均寿命是指产品从开始使用到失效的平均时间;对于可修复产品,平均寿命是指产品在两次相邻故障之间的平均时间。

三、可靠性的核心理论1. 可靠性模型可靠性模型是用于描述产品或系统的可靠性结构和关系的数学模型。

常见的可靠性模型有串联模型、并联模型、混联模型等。

(1)串联模型串联模型是指产品或系统由多个子系统组成,只有当所有子系统都正常工作时,整个产品或系统才能正常工作。

串联系统的可靠度等于各个子系统可靠度的乘积。

(2)并联模型并联模型是指产品或系统由多个子系统组成,只要有一个子系统正常工作,整个产品或系统就能正常工作。

并联系统的可靠度等于 1 减去各个子系统失效率的乘积。

(3)混联模型混联模型是指产品或系统由串联和并联子系统组成的复杂结构。

设备的可靠性评估标题:设备的可靠性评估引言概述:设备的可靠性评估是指对设备在特定条件下正常运行的能力进行评估,以确定设备的可靠性水平。

可靠性评估是保证设备正常运行和提高设备性能的重要手段。

本文将分四个部份详细阐述设备的可靠性评估,包括可靠性概念、可靠性评估方法、可靠性指标和可靠性改进措施。

一、可靠性概念:1.1 设备可靠性的定义:设备可靠性是指在规定的时间内,在给定的工作条件下,设备正常运行的能力。

1.2 可靠性的重要性:设备可靠性直接影响到生产效率、产品质量和企业的经济效益。

1.3 可靠性的组成要素:可靠性由可靠性指标、故障率、平均无故障时间和平均修复时间等组成。

二、可靠性评估方法:2.1 统计方法:通过对设备故障数据进行统计分析,计算设备的故障率、失效概率等指标,评估设备的可靠性水平。

2.2 可靠性试验方法:通过对设备进行可靠性试验,摹拟设备在实际工作条件下的运行情况,评估设备的可靠性性能。

2.3 可靠性仿真方法:利用计算机摹拟设备在特定条件下的运行过程,通过对设备的故障模式和故障率进行仿真分析,评估设备的可靠性水平。

三、可靠性指标:3.1 故障率:设备在单位时间内发生故障的概率。

3.2 平均无故障时间(MTBF):设备连续工作的平均时间,即设备在平均情况下无故障运行的时间。

3.3 平均修复时间(MTTR):设备从发生故障到修复完成的平均时间。

四、可靠性改进措施:4.1 设备维护管理:建立科学的设备维护管理体系,定期进行设备检修和保养,提高设备的可靠性。

4.2 设备备件管理:建立合理的备件库存管理制度,及时补充和更换设备备件,减少设备故障的影响。

4.3 设备质量管理:加强设备生产过程的质量控制,提高设备的生产质量,降低设备故障率。

结论:设备的可靠性评估是保证设备正常运行和提高设备性能的重要手段。

通过合理的评估方法和指标,可以准确评估设备的可靠性水平,并采取相应的改进措施,提高设备的可靠性和稳定性,为企业的发展提供有力支持。

设备的可靠性评估标题:设备的可靠性评估引言概述:设备的可靠性评估是工程领域中非常重要的一项工作,它可以匡助我们了解设备在特定环境条件下的工作性能和寿命,从而指导我们进行设备维护和改进工作。

本文将从可靠性概念、评估方法、影响因素、改进措施和应用实例五个方面进行详细介绍。

一、可靠性概念1.1 可靠性定义:可靠性是指设备在规定条件下,在规定时间内完成规定功能的能力。

1.2 可靠性指标:常用的可靠性指标包括MTBF(平均无故障时间)、MTTR (平均修复时间)、可靠性指数等。

1.3 可靠性与安全性:设备的可靠性评估也与安全性息息相关,可靠性低可能导致设备故障,进而影响工作安全。

二、评估方法2.1 故障模式分析(FMEA):通过分析设备可能的故障模式和后果,评估设备的可靠性。

2.2 可靠性增长模型(RGM):通过建立数学模型,预测设备的可靠性随时间的变化趋势。

2.3 可靠性测试:通过实验和数据采集,评估设备在特定条件下的可靠性水平。

三、影响因素3.1 设备设计:设计缺陷会直接影响设备的可靠性,合理设计能够提高设备的可靠性。

3.2 环境条件:环境温度、湿度等因素会影响设备的工作性能,进而影响设备的可靠性。

3.3 维护保养:定期维护和保养可以延长设备的寿命,提高设备的可靠性。

四、改进措施4.1 设备更新换代:及时更新老化设备,采用新技术、新材料提高设备的可靠性。

4.2 定期维护:建立完善的维护保养计划,定期对设备进行检查、清洁和维修。

4.3 人员培训:提高维护人员的技能水平,增强他们对设备的了解和维护能力。

五、应用实例5.1 工业设备:在工业生产中,对设备的可靠性评估尤其重要,可以提高生产效率和降低故障率。

5.2 医疗设备:医疗设备的可靠性评估直接关系到患者的生命安全,需要严格把控设备的可靠性。

5.3 航空航天设备:航空航天领域对设备的可靠性要求极高,任何故障都可能导致严重后果,因此可靠性评估至关重要。

结论:设备的可靠性评估是一个综合性的工作,需要从多个方面进行考虑和分析,惟独做好可靠性评估工作,才干确保设备的正常运行和安全性。

可靠性的概念可靠性的经典定义:产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。

产品:指作为单独研究和分别试验对象的任何元件、设备或系统,可以是零件、部件,也可以是由它们装配而成的机器,或由许多机器组成的机组和成套设备,甚至还把人的作用也包括在内。

在具体使用“产品”这一词时,其确切含义应加以说明。

例如汽车板簧、汽车发动机、汽车整车等。

规定条件:一般指的是使用条件,环境条件。

包括应力温度、湿度、尘砂、腐蚀等,也包括操作技术、维修方法等条件。

规定时间:是可靠性区别于产品其他质量属性的重要特征,一般也可认为可靠性是产品功能在时间上的稳定程度。

因此以数学形式表示的可靠性各特征量都是时间的函数。

这里的时间概念不限于一般的年、月、日、分、秒,也可以是与时间成比例的次数、距离。

例如应力循环次数、汽车行驶里程。

规定功能:道德要明确具体产品的功能是什么,怎样才算是完成规定功能。

产品丧失规定功能称为失效,对可修复产品通常也称为故障。

怎样才算是失效或故障,有时很容易判定,但更多情况则很难判定。

当产品指的是某个螺丛,显然螺栓断裂就是失效;当产品指的是某个设备,对某个零件损坏而该设备仍能完成规定功能就不能算失效或故障,有时虽有某些零件损坏或松脱,但在规定的短时间内可容易地修复也可不算是失效或故障。

若产品指的是某个具有性能指标要求的机器,当性能下降到规定的指标后,虽然仍能继续运转,但已应算是失效或故障。

究竟怎样算是失效或故障,有时要涉及厂商与用户不同看法的协商,有时要涉及当时的技术水平和经济政策等而作出合理的规定。

能力:只是定性的理解是比较抽象的,为了衡量检验,后面将加以定量描述。

产品的失效或故障均具有偶然性,一个产品在某段时间内的工作情况并不很好地反映该产品可靠性的高低,而应该观察大量该种产品的工作情况并进行合理的处理后才能正确的反映该产品的可靠性,因此对能力的定量需用概率和数理统计的方法。

按产品可靠性的形成,可靠性可分为固有可靠性和使用可靠性。