九年级语文差半车麦秸基础学习知识

- 格式:pdf

- 大小:3.58 MB

- 文档页数:11

九年级上册语文《差半车麦秸》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解课文《差半车麦秸》的基本内容,把握文章的主题和结构。

(2)学会生字词,并能正确书写和运用。

(3)通过课文学习,了解农村的生活场景和农民的辛勤劳动。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,分析课文中的情节和人物形象。

(2)学会通过细节描写来感受人物的内心世界和情感变化。

(3)培养学生的阅读理解能力和写作技巧。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对农民劳动的尊重和感激之情。

(2)培养学生珍惜粮食,节约资源的良好习惯。

(3)引导学生从课文中汲取正能量,树立正确的价值观。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)课文的整体理解和分析。

(2)生字词的学习和运用。

(3)通过课文学习,培养阅读理解和写作能力。

2. 教学难点:(1)课文中的细节描写和人物心理活动的理解。

(2)如何从课文中提炼出正确的价值观。

三、教学方法1. 讲授法:讲解课文内容,分析人物形象和情节发展。

2. 互动法:学生提问,教师解答;学生讨论,教师指导。

3. 实践法:学生通过写作、口语表达等方式,运用所学知识和技巧。

四、教学准备1. 课文朗读带或电子教材。

2. 生字词卡片或黑板。

3. 写作纸张和文具。

五、教学过程1. 导入新课教师简要介绍课文《差半车麦秸》的作者和背景,激发学生的学习兴趣。

2. 朗读课文学生齐读课文,感受课文的语言和情感。

3. 学习生字词教师出示生字词卡片或写在黑板上,引导学生朗读并解释生字词的意思。

4. 分析课文内容教师引导学生逐段理解课文内容,分析人物形象和情节发展。

5. 讨论与思考教师提出问题,引导学生进行思考和讨论,理解课文的深层含义。

6. 写作练习教师布置写作题目,学生现场写作,锻炼写作能力。

7. 课堂小结教师总结本节课的学习内容,强调重点和难点。

8. 课后作业教师布置课后作业,巩固所学知识。

9. 教学反思教师在课后对自己的教学进行反思,看是否达到教学目标,有无改进之处。

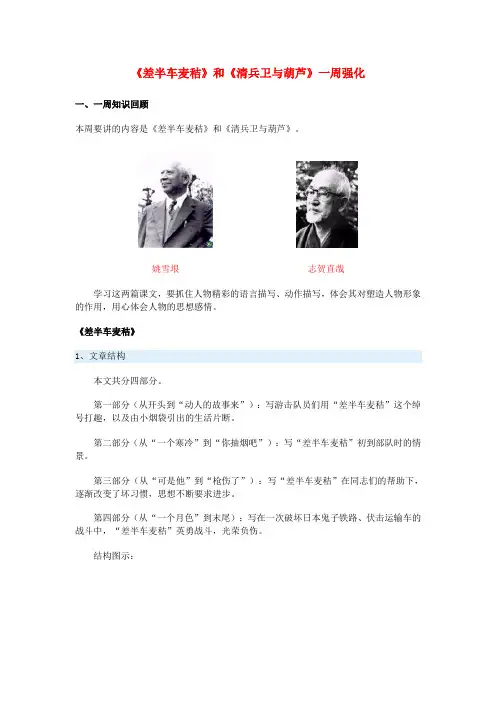

《差半车麦秸》和《清兵卫与葫芦》一周强化一、一周知识回顾本周要讲的内容是《差半车麦秸》和《清兵卫与葫芦》。

姚雪垠志贺直哉学习这两篇课文,要抓住人物精彩的语言描写、动作描写,体会其对塑造人物形象的作用,用心体会人物的思想感情。

《差半车麦秸》1、文章结构本文共分四部分。

第一部分(从开头到“动人的故事来”):写游击队员们用“差半车麦秸”这个绰号打趣,以及由小烟袋引出的生活片断。

第二部分(从“一个寒冷”到“你抽烟吧”):写“差半车麦秸”初到部队时的情景。

第三部分(从“可是他”到“枪伤了”):写“差半车麦秸”在同志们的帮助下,逐渐改变了坏习惯,思想不断要求进步。

第四部分(从“一个月色”到末尾):写在一次破坏日本鬼子铁路、伏击运输车的战斗中,“差半车麦秸”英勇战斗,光荣负伤。

结构图示:2、文章主旨小说通过对“差半车麦秸”由一位落伍农民成为一名勇敢干练的革命战士的经过的描写,表现了抗日战争时期我国广大农民对乡土的热恋,对和平生活的向往,展示了蕴藏在老一代农民身上无穷无尽的反抗侵略者的强大潜力,预示着中国农民已经觉醒,将甩掉压在他们头上的精神枷锁,彻底告别昨天,走向新生。

3、艺术特色采用传统叙述方式,结构严谨缜密。

小说开头人物出场之前,先简要介绍人物,通过写别人逐渐引出人物,然后按时间顺序叙述事件,在情节的发展中,人物形象逐渐清晰、丰满。

这是借鉴了传统小说的写法。

语言风趣幽默。

作者善于使用北方地区的口语,使作品具有浓郁的乡土气息。

作品中,还有许多精彩的比喻,使小说更生动活泼。

如:“假若在我们队里没有这个宝贝词儿(指‘差半车麦秸’),生活也许会像冬天的山色一样地枯燥无味!”“队长保存着他的那支小烟袋,像保存着爱人的情书似的,珍惜得不肯让别人拿去。

”“差半车麦秸”因拿老乡的牛绳被“我”严厉批评后,“一步不离地跟着我,非常沉默,非常胆怯,像一个打破茶盅等待着母亲责罚的孩子似的”,生动地写出了他忐忑不安的神态。

《清兵卫与葫芦》1、文章结构本文分五部分:第一部分(第1自然段):小说采用倒叙的手法开头,交代清兵卫放弃了自己对葫芦的爱好,并转而热衷绘画。

《差半车麦秸》课堂笔记

一、课堂导入

通过讲述抗日战争时期农民参战的故事,引导学生了解时代背景,进入课文学习。

二、整体感知

1.了解作者及作品:姚雪垠,现代作家,著有《差半车麦秸》、《李自成》等作

品。

2.读准字音,掌握生字词:秸、仄、旮、旯、氤、氲、鞧、鞒、乍。

3.读通文意,思考问题:本文以什么为线索?如何划分结构?

三、深入研读

1.梳理情节,把握人物形象:差半车麦秸是一个什么样的人?他经历了哪些变化?

作者通过什么手法来表现他的性格特点?

2.品味细节描写:找出文中的细节描写,分析其作用。

例如,差半车麦秸的口袋

里装着一束红萝卜,他咬一口红萝卜,就闭一闭眼睛。

这一细节描写表现了他对食物的渴望和对生活的无奈。

3.探究主题:本文的主题是什么?通过差半车麦秸的故事表现了什么?引导学生

思考农民在民族解放战争中的觉醒和参加革命的积极性。

4.拓展延伸:你还知道哪些像差半车麦秸一样的英雄人物?他们身上有哪些值得

我们学习的精神?

四、课堂小结

通过本课学习,我们了解了差半车麦秸这个人物形象的特点和变化,也理解了作者通过故事所表现的民族精神。

希望同学们能够在生活中学习这些英雄人物的精神品质。

九年级上册语文《差半车麦秸》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读课文,理解课文的大意。

(2)分析课文中的人物形象,理解作者通过人物描绘所表达的思想感情。

(3)掌握课文中的一些重点词语和句式的用法。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作学习的方式,提高学生对课文的理解能力。

(2)通过分析比较,提高学生对课文语言特色的鉴赏能力。

(3)通过课内外资料的搜集,了解课文背景,加深对课文的理解。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱社会主义的高尚情操。

(2)培养学生勇于战胜困难、积极进取的精神风貌。

(3)培养学生关注社会、关注民生的责任意识。

二、教学重点1. 课文中重点词语和句式的理解。

2. 人物形象的分析。

3. 课文中表现出来的思想感情。

三、教学难点1. 课文中一些生僻词语的理解。

2. 课文中一些复杂句式的理解。

3. 对课文背景的了解。

四、教学方法1. 讲授法:用于讲解课文中的重点词语和句式。

2. 问答法:用于引导学生思考,提高学生对课文的理解。

3. 讨论法:用于分析人物形象,培养学生关注社会、关注民生的责任意识。

4. 自主学习法:用于学生课前的预习和课后的复习。

五、教学过程1. 课前准备:让学生预习课文,了解课文的大意,查找课文中一些生僻词语的解释,了解课文的背景。

2. 课堂导入:通过提问方式,检查学生对课文预习的情况,引出本节课的学习内容。

3. 课文讲解:讲解课文中的重点词语和句式,分析人物形象,引导学生理解课文的思想感情。

4. 课堂讨论:让学生谈谈对课文中人物的理解,引导学生关注社会、关注民生。

5. 课后作业:让学生结合课文,谈谈自己对文中人物的认识,以及如何关注社会、关注民生。

六、教学评估1. 课堂问答:通过提问,了解学生对课文的理解程度,检查教学目标是否达成。

2. 课后作业:通过学生的课后作业,了解学生对课文知识的掌握情况,以及对课后问题的思考。

3. 学生互评:让学生相互评价对方的作业,提高学生的鉴赏能力和批评性思维。

九年级语文上册《差半车麦秸》教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够理解课文《差半车麦秸》的主要内容,了解作者及其背景。

(2)能够分析课文中的人物形象、情节安排和写作手法。

(3)能够运用课文中的词语和句式进行语言表达。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作学习和探究学习,提高学生对课文的理解和分析能力。

(2)通过朗读、讨论和写作,培养学生的语言表达和思维能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对文学作品的欣赏兴趣,提高学生的文学素养。

(2)培养学生热爱家乡、热爱祖国的情感。

二、教学重点:1. 课文中的人物形象和情节安排。

2. 课文中的写作手法和语言特点。

三、教学难点:1. 课文中一些生僻词语的理解。

2. 课文中的修辞手法和表达技巧。

四、教学准备:1. 课文《差半车麦秸》的文本。

2. 与课文相关的作者背景资料。

3. 教学多媒体设备。

五、教学过程:1. 导入新课:(1)教师简要介绍课文《差半车麦秸》的作者及其背景。

(2)引发学生对课文的兴趣,引导学生进入学习状态。

2. 自主学习:(1)学生自主阅读课文,理解课文内容。

(2)学生完成课后练习题,巩固所学知识。

3. 合作学习:(1)学生分组讨论课文中的人物形象、情节安排和写作手法。

(2)各组汇报讨论成果,分享学习心得。

4. 探究学习:(1)教师提出问题,引导学生深入思考课文中的主题和情感。

(2)学生进行探究学习,回答问题并展示自己的思考。

5. 课堂总结:教师对本节课的学习内容进行总结,强调重点和难点。

6. 课后作业:学生根据本节课的学习内容,完成课后作业,巩固所学知识。

六、教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的参与情况,包括发言、讨论和合作学习等,评价学生的主动性和积极性。

2. 理解与分析能力:通过课后练习题和课堂讨论,评估学生对课文内容的理解和分析能力。

3. 语言表达能力:通过学生朗读、回答问题和写作,评价学生的语言表达能力和思维能力。

语文版九年级上册语文第7课《差半车麦秸》课文复习内容预览:7.差半车麦秸这是一篇短篇小说。

小说描写了一个名叫王哑巴,外号叫“差半车麦秸”的落后农民成长为一名出色的游击队员的过程。

他在集体斗争生活中受到了教育和锻炼,从昏睡中觉醒并奋起抗争,最终成为一名勇敢干练的革命战士。

作品采用传统叙述方式,结构严谨缜密;描写细致生动,风趣幽默;善用群众口语,具有浓郁的乡土气息。

通过阅读这篇文章,我们将--1.了解描写人物的四种方法:语言描写、动作描写、心理描写、肖像描写。

2.能够通过对人物肖像、语言、行动、心理描写的分析,概括人物的思想性格,理解文章的中心意思。

走近作者一、姚雪垠(1910-2018),现代著名作家。

原名姚冠三,字汉英,河南邓县人。

因家贫,只读了三年小学。

初中一学期未读完,被土匪抓走,在土匪队伍中生活约一百天,这一经历成为他日后创作自传性小说《长夜》的基本素材。

1929年考入河南大学法学院预科,开始以“雪痕”的笔名发表小说。

1931年因参加学潮被学校开除,此后刻苦自学,广泛阅读中国历史和古典文学作品,到北平以投稿、教书为生,曾在《文学季刊》、《晨报》、《大公报》、《申报》等北平、天津、上海的报刊上发表小说、散文、文学论文多篇,富于时代感。

抗日战争爆发后,离开沦陷的北平返豫,在开封主编《风雨》周刊,赴徐州前线采访,写成书简体报告文学《战地书简》。

1938年到汉口,从事抗日文化活动,发表了短篇小说《差半车麦秸》,受到文艺界的重视。

1941年在大别山主编文艺刊物《中原文化》。

1942年赴重庆,被选为中华全国文艺界抗敌协会理事,兼任创作研究部副部长。

1945年到四川三台,任内迁的东北大学副教授。

抗战胜利后到上海,任大夏大学副教务长,代理文学院长。

在此期间,出版有报告文学集《四月交响曲》,短篇小说《M站》、《差半车麦秸》,中篇小说《牛全德和红萝卜》、《重逢》,长篇小说《戎马恋》(一名《金千里》)、《新苗》、《春暖花开的时候》、《长夜》,论文集《小说是怎样写成的》,传记文学《记卢车巢轩》等,并研究明代历史,发表了《明初的锦衣卫》、《崇侦皇帝传》等学术论著。

第7课差半车麦秸(语文版九年级上,):九年级语文课本第7课差半车麦秸教学内容本课在教材第52—69页。

《差半车麦秸》是现代小说家姚雪垠的短篇小说代表作。

本文反映了广大人民对乡土的热恋、对和平的向往以及人民群众蕴藏的反抗侵略的无穷无尽的力量。

.教学目标◆知识与能力1.掌握小说的相关知识,了解小说的基本要素和表现手法。

2.能够正确指出本篇小说的三要素。

3.学会分析和欣赏短篇小说,了解其“以小见大”的特色。

4.学习小说中的细节描写手法,并在.写作中加以运用。

◆过程与方法1.学生结合历史背景,在教师的指导下,理解课文内容。

2.在教师的指导下,学生分析本篇小说的人物、情节、环境。

3.结合本文中的细节描写,让学生学习和掌握细节描写的要领。

4.分析本篇小说人物形象的特点。

◆情感、态度与价值观1.通过分析小说中的人物形象,使学生感受广大人民对乡土的热恋、对和平的向往以及人民群众中蕴藏的无穷无尽的力量和反抗侵略的精神。

2.学生通过学习本文,应深深感受到今天和平安定的生活来之不易,使学生受到感染和教育,引导学生树立正确的价值观和人生观。

教学重,难点及突破◆重点1.学会分析小说的三要素,即人物、情节、环境。

2.在教师的帮助下,分析人物形象的特点及其代表的意义。

3.体会细节描写的运用及其效果。

◆难点1.了解和把握短篇小说“以小见大”的重要特色。

2.学习短篇小说“以一目尽传精神”的细节描写方法。

◆教学突破1.结合流传甚广的抗战故事,激起学生的学习兴趣,导入本课的学习。

2.教师引导学生分析本文的人物形象及其代表意义,把握作者在本文中所表达的思想感情。

新学准备◆教师准备课前教师让学生阅读本文,了解抗战时期的历史,并搜集有关抗日战争时期的小故事,加强学生对抗战时期历史环境的认识,以便学生更准确地把握作者所要表达的思想感情。

◆学生准备课前阅读本文,找出生字词和不理解的句子;找出一两处自己喜欢的细节描写;了解抗战时期的历史,搜集抗战时期的小故事。

九年级语文上册《差半车麦秸》教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够理解课文《差半车麦秸》的主要内容,了解作者及作品背景。

(2)能够分析作品中的形象描写,把握人物性格特点。

(3)能够领悟作品的主题思想,提高审美情趣。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,分析作品中的形象描写,培养学生的文学鉴赏能力。

(2)通过感悟作品的主题思想,培养学生的人生观和价值观。

3. 情感态度与价值观:引导学生正确面对生活中的困难和挫折,培养学生的毅力和乐观精神,激发学生热爱生活、积极向上的态度。

二、教学重点:1. 理解课文《差半车麦秸》的主要内容,了解作者及作品背景。

2. 分析作品中的形象描写,把握人物性格特点。

三、教学难点:1. 领悟作品的主题思想,提高学生的审美情趣。

2. 培养学生正确面对生活中的困难和挫折,培养学生的毅力和乐观精神。

四、教学过程:1. 导入新课:简要介绍作者及作品背景,激发学生的学习兴趣。

2. 阅读理解:(1)让学生自主阅读课文,了解故事情节。

(2)分角色朗读课文,感受人物形象。

(3)讨论交流:分析作品中的人物形象,把握人物性格特点。

3. 作品赏析:(1)引导学生关注作品中的形象描写,体会作者的写作技巧。

(2)讨论交流:领悟作品的主题思想,提高学生的审美情趣。

4. 拓展延伸:联系生活实际,让学生谈谈自己在面对困难和挫折时的心态和做法,引导学生正确面对生活中的困难和挫折,培养学生的毅力和乐观精神。

本节课通过学习课文《差半车麦秸》,我们了解了作者及作品背景,分析了人物形象,领悟了作品的主题思想。

希望大家能够将这些知识运用到实际生活中,正确面对困难和挫折,培养自己的毅力和乐观精神。

五、课后作业:1. 熟读课文《差半车麦秸》。

2. 结合课后习题,加深对课文内容的理解。

3. 写一篇关于本节课学习收获的作文。

六、教学策略1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究课文内容,提高学生的自主学习能力。

《差半车麦秸》(语文版九年级上)教课目的1、理解细节描绘在塑造人物形象及发展情节中起到的作用。

2、认识本文语言风趣风趣,善用民众语言的特点。

教课重难点教课要点为理解“差半车麦秸”人物形象的典型意义。

教课难点为细节描绘的作用。

教课时数:一课时教课步骤及内容一、导入:姚雪垠( 1910- 2019),现、今世作家,河南邓县人,其作品《李自成》1976 年第一版的第二卷获首届茅盾文学奖。

二、检查预习1、给以下字词注音嚏擤瘪舐嗝瞟谩谄谀茶盅霹雳2、解说词语哽咽瞟诅咒谄谀三、研读课文1、阅读课文,梳理小说的故事情节,理清小说的脉络。

议论并概括:全文分为四个部分。

第一部分(从开头到“不由地想起一段感人的故事来”):写游击队员用“差半车麦秸”这个绰号打趣,以及由小烟袋引出的生活片断。

第二部分(从“一个严寒的傍晚”到“从一个同志的头上飞了过去”):写与“差半车麦秸”首次相见的情形。

第三部分(从“隔了一天”到“不敬神也能当菩萨啊”)写“差半车麦秸”参加游击队后遇到的教育和锻炼。

第四部分(从“此后他更加开朗起来”到结束)写“差半车麦秸” 为革命差点牺牲。

2、“差半车麦秸”初到游击队时,思想行为有哪些特点?后来他发生了哪些变化?议论概括:初到游击队时给人的感觉是朴实、朴素、和善,但愚笨落伍,懵懂无知,有着小生产者的狭小、自私的观点和习惯。

小说经过这几件事来表现,当我问他:“你为何加入我们游击队?”他说:“为啥不加入呢?你们都是好人啊,鬼子不打走,庄稼做不行!”他有着朴实的民族感情。

为了节俭一点香油,弄出了乱子,表现了他的朴素和善和愚笨。

他认为,干革命总能够为自己捞点利处,拿了老百姓家的一根牛绳这件事表现了他有着自私的观点和习惯。

“差半车麦秸”参加游击队后,在集体斗争生活中遇到了教育和锻炼,使他从昏睡中觉悟并奋起抗争,他改掉了说匪贼黑话的陋习,习惯了“同志”这个称号,从有些胆寒到主动要求当探子。

从一字不识到会认三十个字,最后成为一名英勇干的革命士。

7*差半车麦秸01 积累运用1.字词积累——读下面一段文字,根据拼音写出汉字或给加点的字注音。

等惊慌平息之后,大家都愤怒得像老虎似的,màn(谩)骂并追究起熄灯的人来。

队长把同志们一个一个问了一遍,却没有一个人承认。

我心里有一点yuē mo(约莫),便向“差半车麦秸.(jiē)”偷看了一眼。

“差半车麦秸”的脸色苍白得怕人,两条腿轻轻zhàn lì(战栗)着,队长向他走去,一切愤怒的眼光也都跟随着集中在他身上。

2.词语积累——根据解释写出词语。

(1)像没有那么回事似的,形容不动声色或漠不关心。

(若无其事)(2)趁对方没有料到(就采取行动)。

(出其不意)(3)用轻慢、嘲笑的态度骂。

(谩骂)(4)用卑贱的态度向人讨好。

(谄媚)(5)思想不集中。

(心不在焉)3.语言运用——在下面句中的方框内,填上恰当的标点符号。

(1)他带着讽刺的口气说:“俺是庄稼人,俺不懂新规矩哪!”于是他又沉思起来。

(2)“喂!”有一天我对他说,“你应该称别人做‘同志’哪!”(3)“革命是为着自己也为着大家的。

”我向他解释道,“革命是要自己受点子苦,打下了江山,大家享福哪。

我们要能把鬼子打跑,几千万人都能够过安生的日子,咱们不也一样能得到好处吗?”4.语言运用——指出下列句子运用了什么描写方法。

(1)他的脖子后面插着一把旧镰刀,腰里插着一根小烟袋,头上戴着一顶古铜色的破毡帽。

(肖像描写)(2)“大家都这样叫我。

”“哑巴”的脸红了起来,“这是吹糖人的王二麻子给我起的外号。

”(语言描写)(3)吃毕饭,他又擤了一把鼻涕在鞋尖上,打了一个饱嗝,用右手食指甲往牙上一刮,刮下来一片葱叶子,又一弹,葱叶子同牙花子从一个同志的头上飞了过去。

(动作描写)5.语言运用——品析下列句子的语言。

(1)“你看这地里的草呀,唉!”他大大地吸了一口烟,然后再把下边的话和着烟雾吐出来,“平稳年头人能安安生生地做活,好好的地里哪会长这么深的草!”通过主人公“差半车麦秸”的语言,可以看出他是一个质朴、本分的庄稼人,以及他对土地的热爱。

语文版九年级语文差半车麦秸知识点(上学期)|初中语文基础知识总结|初中语文基础知识大全对于初中学生朋友,学习是一个循序渐进的过程,需要日积月累。

提供了九年级语文差半车麦秸知识点,希望对大家学习有所帮助。

“差半车麦秸”同我悄声地谈着家常。

从谈话中我知道他为了要安安生生地做庄稼而热烈地期望着把鬼子打跑。

并且知道他已经决定叫他的女人和小孩子在最近随着难民车逃到后方去。

他同我谈话的时候,眼睛不断向墙角的油灯瞟着,似乎有一种什么感触使他难以安下心去。

我装着睡熟的样子偷偷地观察他的举动,我看见他噙着小烟袋,默默地坐了半天,不时向灯光瞟一眼,又向我瞟一眼,神情越发不安起来。

最后他偷偷站起来向灯光走去,但只走了两步,就折回头走出了屋子,在院里撒了一泡尿,故意咳了一声,又回到我的身边。

于是他又看了我一眼,磕去烟灰,把小烟袋放到枕的东西下面就倒下去了。

“这是一个多么古怪的人物,”我心里说,“而且还粗中有细哩!”在我们游击队住下的时候,只要我们能找到灯火,我们总是要点着灯火睡觉,从“差半车麦秸”入伍的第二天起,连着两夜都发生了令人很不痛快的事情。

第一夜灯火在半夜熄灭了,一个同志起来撒尿时踏破了别人的鼻子。

第二夜,哨兵的枪走了火,把大家从梦中惊起来,以为是敌人来了,在黑暗中乱碰着,乱摸着,一两支手电是不济事的,有的误摸走了别人的枪支,有的摸到枪支却找不到刀子。

等惊慌平息之后,大家都愤怒得像老虎似的,谩骂并追究起熄灯的人来。

队长把同志们一个一个问了一遍,却没有一个人承认。

我心里有一点约摸,便向“差半车麦秸”偷看了一眼。

“差半车麦秸”的脸色苍白得怕人,两条腿轻轻战栗着,队长向他走去,一切愤怒的眼光也都跟随着集中在他身上。

“糟糕,”我心里说,“他要挨揍了!”他的腿战栗得越发厉害起来,几乎又要跪了下去。

可是队长忽然笑了起来,温和地问道:“这样的生活你能过不能过?”“能的,队长!”“差半车麦秸”从腰里抽出他的小烟袋来,送到队长的胸前,“你老抽袋烟吧!”同志们全笑了,有的笑得捧着肚子蹲了下去。

意外结果

A厂厂长老王上调工业局后,位置由原副厂长高开接任。

高厂长上任后的第一件事情就是把郑孙提为副厂长,消息一公布,众人大惑不解,议论纷纷。

郑孙40多岁,一直在后勤科工作,与高厂长既不沾亲带故,又非善阿谀奉迎之人,办事温温吞吞,但爱认个死理,人们送他一个外号叫“温吞人”,甚至有人说他的祖先就是那个买履的郑人,这样的人却被高厂长慧眼识“宝”,人们当然要觉得奇怪了。

还是厂长的秘书向大家透露:“厂长用郑孙这种人,才可以整天高枕无忧呀!”

果然,郑孙上任后处处小心谨慎,无论什么事都按照厂长的旨意去办,使高厂长非常满意,再不用像以前那样每天处心积虑地防备他人的算计了。

第二年,厂里民主投票选举厂长,结果令人大吃一惊:高厂长只有一票,郑孙却得了满票。

高厂长纳闷极了,心想像郑孙那样毫无主见的人怎么会得满票呢?!厂长夫人说:“看来郑孙心里精明得很呢,并非像人们所说得那样。

”

就连主持选举工作的县委领导也都觉得奇怪,找职工们了解,职工们几乎是众口一词:“郑孙当厂长后会一如既往地循规蹈矩,一切按政策办事,不会像前任厂长那样对切实提高工人福利的红头文件只挂在嘴边,他当厂长,我们放心……”

(选自《微型小说选刊》1999年第13期。

7 差半车麦秸

教学目标

一、感受中国农民的成长过程

二、领略小说的主要人物形象

教学步骤

一、分析全文概括文段意义

第1部分(1~11):写游击队员们拿“差半车麦秸”这个绰号打趣,以及由小烟袋引出生活片段。

第2部分(12~58):写“差半车麦秸”初到部队时的情景。

第3部分(59~108):写“差半车麦秸”在同志们的帮助下,逐渐改掉坏习惯,思想不断进步。

第4部分(109~122):写在一次破环日本鬼子的铁路,伏击运输车的战斗中,写“差半车麦秸”英勇战斗,光荣负伤。

二、小说主要人物的人物形象分析

(A)1、用绰号打趣(1~3)思念家乡

2、烟袋引出的故事(4~11)盼望美好给人留下深刻美好的印象

喜唱戏词

(B)1、交代“差半车麦秸”绰号的来历(12~28)憨厚老实、家境贫寒的农民

2、交代“差半车麦秸”的身世身份(29~31)

3、痛恨日本鬼子汉奸阶级意识朴素(32~51)

4、加入革命游击队伍思想愚昧落后(32~51)

5、熄灭油灯闹笑话(52~58)——本性节俭

(C)1、说土匪话,具有迷信思想——思想落后(59~60)

2、接受“同志”的革命称呼——思想进步(61~69)

3、主动请战,进村侦察敌情——令人刮目相看(70~98)

4、牛绳的风波——思想觉悟(99~108)

(D)英勇战斗,光荣负伤——成为真正的革命战士

三、小说主题

小说描写了一个绰号为“差半车麦秸”的落后农民,参加游击队成为一名真正的革命战士的经过,表现了我国广大农民对乡土的依恋,对和平生活向往,展示了在老一代中国农民子孙

身上无穷无尽的反抗侵略者的强大潜力。

1。