读论语 学成语16季氏篇共34页

- 格式:ppt

- 大小:5.55 MB

- 文档页数:34

一起学《论语》16.10季氏篇——君子有九思一起学《论语》16.10季氏篇——君子有九思【原文】孔子曰:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。

”【白话】孔子说:“君子有九种思虑:目视要想到能明,耳听要想到能聪,神色要想到能温和,礼容要想到能谦恭,言语要想到能忠实,处事要想到能敬慎,有疑虑要想到请教,忿恨要想到后患,见有可得要想到应不应该。

”【释词】思:思虑、思惟。

徐英:“思者,心与脑之所合,虑诸脑而存诸心者也。

故思者九,而所以思者一,曰‘心’也。

存心养性,而后随发皆中。

”《论语集注补正述疏》:“思,古文作‘悤’。

《说文》云:‘悤,睿也。

从心,从囱。

’《说文》云:‘囱,头会脑盖也。

象形。

’《内经》云:‘脑为髓之海,其输上在于其盖。

’由是言之,思者,主于心而通于脑焉。

《孟子》云‘心之官则思’,知所主也。

如谓思即主于脑乎?斯失其本矣。

”程石泉:“思者,念也。

念念不忘,是为欲之。

”视思明:视思明者,目睹为视,见微为明,言君子睹视当思见微,若离娄也(《注疏》)。

《四书解义》:“目之于视,则思视远,惟明不为物蔽于外,而视诚矣。

”听思聪:听思聪者,耳闻为听,听远为聪,言君子耳听当思闻远,若师旷也(《注疏》)。

《四书解义》:“耳之于听,则思听德,惟聪不为物壅于内,而听诚矣。

”按:耳目视听。

色思温:色指脸色、神色。

温,和易也。

《注疏》:“色思温者,言颜色不可严猛,当思温也。

”《四书解义》:“暴厉之色不见于面。

”貌思恭:貌指礼容。

恭,恭逊。

《注疏》:“貌思恭者,体貌接物,不可骄亢,当思恭逊也。

”《四书解义》:“惰慢之气不设于身。

”李充:“静容谓之色,柔畅谓之温也;动容谓之貌,谦接谓之恭也。

”按:静动面身。

言思忠:忠,忠实、诚实。

《注疏》:“言思忠者,凡所言论,不可隐欺,当思尽其忠心也。

”钱氏:“忠者,中心之诚然也。

”事思敬:事思敬者,凡人执事多惰窳yǔ,君子常思谨敬也(《注疏》)。

《论语· 季氏第十六》菁华选粹白话解1.孔子曰:「益者三友,损者三友。

友直,友谅,友多闻,益矣;友便辟,友善柔,友便佞,损矣。

」◎白话解:孔子说:「有益的朋友有三种,有害的朋友也有三种。

和正直的人为友、和诚实守信的人为友、和见识广博的人为友,都会受益;结交惯于装饰外貌,内心并不真诚的人为友、结交善于逢迎,虚情假意讨人喜欢的人为友、结交巧言好辩,没有真实学问的人为友,就会受到害处了。

」2.孔子曰:「益者三乐,损者三乐。

乐节礼乐,乐道人之善,乐多贤友,益矣;乐骄乐,乐佚游,乐宴乐,损矣。

」◎白话解:孔子说:「对人有益的快乐有三种,对人有害的快乐也有三种。

言谈举止喜欢以礼节和音乐的精神来节制、喜欢称赞别人的好处、喜欢结交贤能的朋友,这些都是有益的;喜欢纵情享受的快乐、喜欢游手好闲无所事事的快乐、喜欢饮酒征逐的快乐,都是有害的。

」3.孔子曰:「君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。

」◎白话解:孔子说:「君子应当有三戒:少年时,血气未稳定,发育尚未完全,应当戒的是好色;壮年时,血气正刚强,应当戒的是好勇斗狠;等到老了,血气虽然衰颓,应当戒的是贪求务得。

」※ 务得就是一定要得到。

4.孔子曰:「君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。

小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。

」◎白话解:孔子说:「君子有三种敬畏,一是敬畏天命,一是敬畏居高位者,因为居高位者负重责大任,关系民生安危。

一是敬畏圣人之言,因为圣人之言意义深远,有益人生。

小人不知天命只求人事,因而不知敬畏。

对居高位负重责大任者,因常见而忽视故不知敬畏;初则逢迎,终仍犯上。

对圣人之言一无所知,又肆无忌惮随意戏弄侮辱。

」5.孔子曰:「生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣!」◎白话解:孔子说:「天生就知道,不学而能者,是最上等的;学习之后才知道的,是次等的;经过困难艰苦才知道要学习的,又次一等了;如果经过困难艰苦之后,还不知道要学习,这种人是最下等了。

⼀起学《论语》11.16先进篇——季⽒富于周公⼀起学《论语》11.16先进篇——季⽒富于周公【原⽂】季⽒富于周公,⽽求也为之聚敛⽽附益之。

⼦⽈:“⾮吾徒也!⼩⼦鸣⿎⽽攻之可也。

”【⽩话】季⽒⽐周天⼦的卿周公还富有,然⽽冉求还替他聚敛、增益财富。

孔⼦说:“这不是我的弟⼦啊!⼩⼦们都可以敲着⿎去声讨他。

”【释词】季⽒:鲁国“三桓”执政,季⽒独⼤。

冉求为季⽒之⾂。

季⽒:富于周公:周公是周公旦之后,担任周天⼦之宰,即周王朝的卿⼠。

按:周公旦有勋劳于天富于周公:下,天⼦赐封于鲁国,长⼦伯禽代他承位,他仍然担任周王朝的公卿,其⼦孙后代也世袭周公之位。

“诸侯之卿不得侔于天⼦之卿”,今季⽒以诸侯之卿⽽富过于周王朝之周公。

为之聚敛:冉求善理财,为季⽒多⽅聚敛财富。

聚,会。

敛,收。

林⽒:“上⼆句记者坐冉有之为之聚敛:罪,⽽后记夫⼦之⾔。

”⼩⼦:门⼈弟⼦。

⼩⼦:鸣⿎⽽攻之:声讨其罪。

《注疏》:“今为季⽒聚敛,害于仁义”。

朱⼦:“使门⼈声其罪以责之鸣⿎⽽攻之:也。

圣⼈之恶党恶⽽害民也如此。

”钱穆:“攻冉求,实以攻季⽒。

”【先贤精义】《四书解义》⽈:此⼀章书是孔⼦正党恶之罪,以警权⾂正党恶之罪,以警权⾂也。

《四书解义》⽈:《论语义疏》⽈:天⼦之⾂,地⼴禄⼤,故周公宜富;诸侯之⾂,地狭禄⼩,季⽒宜贫。

⽽《论语义疏》⽈:僭滥,遂胜天⼦⾂,故云“季⽒富于周公”也。

今僭滥责冉求重赋税也。

孔⼦之时,季⽒专执鲁政,尽征其民。

其君蚕⾷《论语注疏》⽈:《论语注疏》⽈:此章夫⼦责冉求重赋税为之急赋税,聚敛财物⽽陪深宫,赋税皆⾮⼰有,故季⽒富于周公也。

时冉求为季⽒家宰,⼜为之急赋税,聚敛财物冉求亦夫⼦门徒,当尚仁义;今为季⽒聚敛,害于仁义,故夫⼦责之,使其附助益季⽒也。

冉求亦夫⼦门徒,当尚仁义;今为季⽒聚敛,害于仁义门⼈鸣⿎以声其罪⽽攻责之。

《群经平议》⽈:盖欲⾔季⽒之富,⽽但举晋韩魏、齐陈⽒之属与之⽐较,则本为同列,即富《群经平议》⽈:,以见季⽒以侯国之卿⽽富过于王朝之宰也。

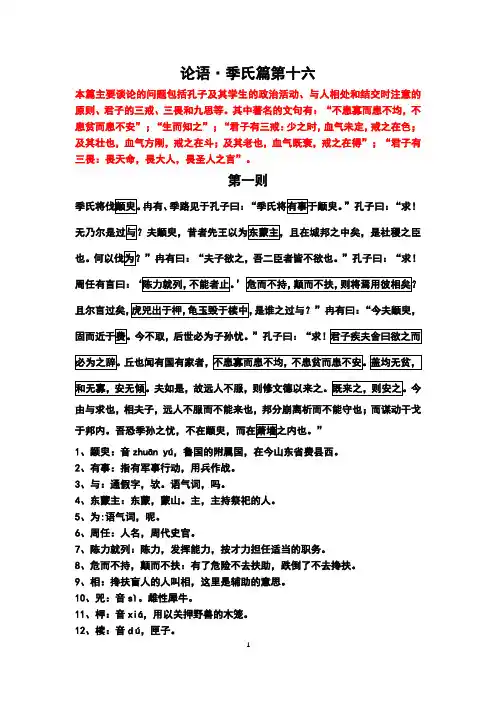

论语·季氏篇第十六本篇主要谈论的问题包括孔子及其学生的政治活动、与人相处和结交时注意的原则、君子的三戒、三畏和九思等。

其中著名的文句有:“不患寡而患不均,不患贫而患不安”;“生而知之”;“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得”;“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言”。

第一则冉有、季路见于孔子曰:”孔子曰:“求!吾二臣者皆不欲也。

”孔子曰:“求!今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也;1、颛臾:音zhuān yú,鲁国的附属国,在今山东省费县西。

2、有事:指有军事行动,用兵作战。

3、与:通假字,欤。

语气词,吗。

4、东蒙主:东蒙,蒙山。

主,主持祭祀的人。

5、为:语气词,呢。

6、周任:人名,周代史官。

7、陈力就列:陈力,发挥能力,按才力担任适当的职务。

8、危而不持,颠而不扶:有了危险不去扶助,跌倒了不去搀扶。

9、相:搀扶盲人的人叫相,这里是辅助的意思。

10、兕:音sì。

雌性犀牛。

11、柙:音xiá,用以关押野兽的木笼。

12、椟:音dú,匣子。

13、费:季氏的采邑。

14、贫、寡:可能有错误,应为寡、贫。

15、萧墙:照壁屏风。

指宫廷之内。

季氏将要讨伐颛臾。

冉有、子路去见孔子说:“季氏快要攻打颛臾了。

”孔子说:“冉求,这不就是你的过错吗?颛臾从前是周天子让它主持东蒙的祭祀的,而且已经在鲁国的疆域之内,是国家的臣属啊,为什么要讨伐它呢?”冉有说:“季孙大夫想去攻打,我们两个人都不愿意。

”孔子说:“冉求,周任有句话说:“现在颛臾城墙坚固,而且离费邑很近。

现在不把它夺取过来,将来一定会成为子孙的忧患。

”孔子说:就不会感到人少;安定了,也就没有倾覆的危险了。

因为这样,所以如果远方的人还不归服,就用仁、义、礼、乐招徕他们;已经来了,就让他们安心住下去。

现在,仲由和冉求你们两个人辅助季氏,远方的人不归服,而不能招来他们;国内民心离散,你们不能保全,反而策划在国内使用武力。

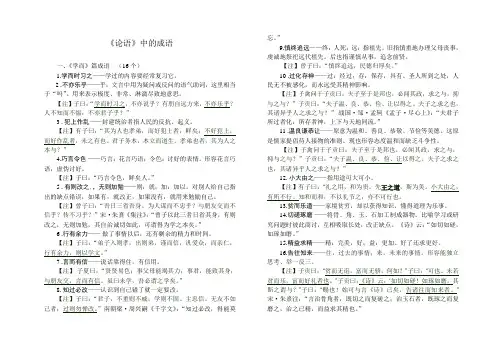

《论语》中的成语一、《学而》篇成语(16个)1.学而时习之——学过的内容要经常复习它。

2 .不亦乐乎——乎:文言中用为疑问或反问的语气助词,这里相当于“吗”。

用来表示极度、非常、淋漓尽致地意思。

【注】子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”3 . 犯上作乱——封建统治者指人民的反抗、起义。

【注】有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。

君子务本,本立而道生。

孝弟也者,其为人之本与?”4.巧言令色——巧言:花言巧语;令色:讨好的表情。

形容花言巧语,虚伪讨好。

【注】子曰:“巧言令色,鲜矣人。

”5 . 有则改之,,无则加勉——则:就;加:加以。

对别人给自己指出的缺点错误,如果有,就改正,如果没有,就用来勉励自己。

【注】曾子曰:“吾日三省吾身。

为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”宋·朱熹《集注》:“曾子以此三者日省其身,有则改之,无则加勉,其自治诚切如此,可谓得为学之本矣。

”6 .行有余力——做了事情以后,还有剩余的精力和时间。

【注】子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,汎爱众,而亲仁,行有余力,则以学文。

”7 .言而有信——说话靠得住,有信用。

【注】子夏曰:“贤贤易色;事父母能竭其力;事君,能致其身;与朋友交,言而有信。

虽曰未学,吾必谓之学矣。

”8. 知过必改——认识到自己错了就一定要改。

【注】子曰:“君子,不重则不威;学则不固。

主忠信。

无友不如己者;过则勿惮改。

”南朝梁·周兴嗣《千字文》:“知过必改,得能莫忘。

”9.慎终追远——终:人死;远:指祖先。

旧指慎重地办理父母丧事,虔诚地祭祀远代祖先。

后也指谨慎从事,追念前贤。

【注】曾子曰:“慎终追远,民德归厚矣。

”10 .过化存神——过:经过;存:保存,具有。

圣人所到之处,人民无不被感化,而永远受其精神影响。

【注】子禽问于子贡曰:夫子至于是邦也,必闻其政,求之与,抑与之与?”子贡曰:“夫子温、良、恭、俭、让以得之。

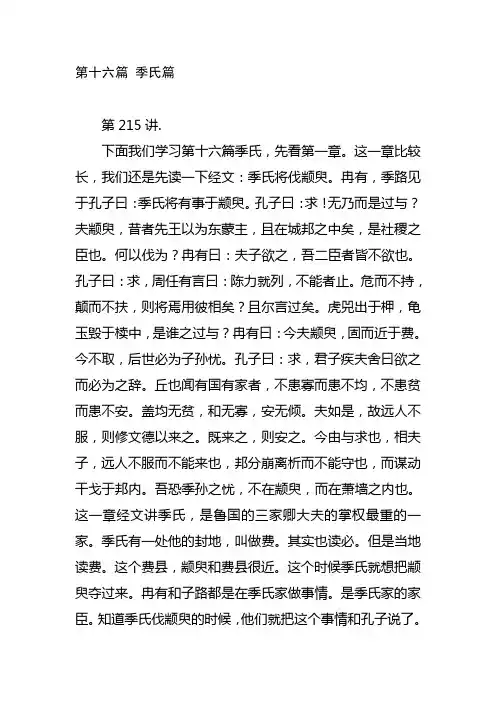

第十六篇季氏篇第215讲.下面我们学习第十六篇季氏,先看第一章。

这一章比较长,我们还是先读一下经文:季氏将伐颛臾。

冉有,季路见于孔子曰:季氏将有事于颛臾。

孔子曰:求!无乃而是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在城邦之中矣,是社稷之臣也。

何以伐为?冉有曰:夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

孔子曰:求,周任有言曰:陈力就列,不能者止。

危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣。

虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?冉有曰:今夫颛臾,固而近于费。

今不取,后世必为子孙忧。

孔子曰:求,君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也,而谋动干戈于邦内。

吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

这一章经文讲季氏,是鲁国的三家卿大夫的掌权最重的一家。

季氏有一处他的封地,叫做费。

其实也读必。

但是当地读费。

这个费县,颛臾和费县很近。

这个时候季氏就想把颛臾夺过来。

冉有和子路都是在季氏家做事情。

是季氏家的家臣。

知道季氏伐颛臾的时候,他们就把这个事情和孔子说了。

孔子就说,你们怎么不能够劝告他呢!然后讲颛臾是个小国家,是先王分给他的,你不能够攻伐他的的道理。

下面我们就一段一段的看。

季氏讲伐颛臾。

颛臾在古时候他是一个,在周朝分封的时候,有公侯伯子男五等。

他们分的地方有大有小,爵位也不等,除此之外,还有比这五个等次小的地方,就是附庸国,所以附庸国不直接见天子,他只需要报告给他诸侯的大国。

颛臾鲁国的附庸国,就是现在山东的蒙山。

这个地方离季氏的费县很近。

冉有就把这件事情报告给孔子了。

孔子就说:求,就是冉有的名字。

无乃是活动语,就是恐怕,莫非,就是说,莫非是你的过失。

你说是将要伐颛臾,季氏为什么要伐他呢?夫是语助词,颛臾是先王所分封的东蒙主。

蒙是蒙山。

就是封就是祭祀蒙山的小国家。

论语季氏篇第十六本文是关于诗词名句的,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

论语季氏篇第十六1、季氏将伐颛臾,冉有季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。

”孔子曰:“求,无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也,何以伐为?”冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者,皆不欲也。

”孔子曰:“求,周任有言曰:陈力就列,不能者止。

危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣。

且尔言过矣。

虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。

”孔子曰:“求,君子疾夫舍曰欲之,而必为之辞。

丘也,闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安,盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也,而谋动干戈于邦内,吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

”【译文】季氏将要讨伐颛臾。

冉有、子路去见孔子说:“季氏快要攻打颛臾了。

”孔子说:“冉求,这不就是你的过错吗?颛臾从前是周天子让它主持东蒙的祭祀的,而且已经在鲁国的疆域之内,是国家的臣属啊,为什么要讨伐它呢?”冉有说:“季孙大夫想去攻打,我们两个人都不愿意。

”孔子说:“冉求,周任有句话说:‘尽自己的力量去负担你的职务,实在做不好就辞职。

’有了危险不去扶助,跌倒了不去搀扶,那还用辅助的人干什么呢?而且你说的话错了。

老虎、犀牛从笼子里跑出来,龟甲、玉器在匣子里毁坏了,这是谁的过错呢?”冉有说:“现在颛臾城墙坚固,而且离费邑很近。

现在不把它夺取过来,将来一定会成为子孙的忧患。

”孔子说:“冉求,君子痛恨那种不肯实说自己想要那样做而又一定要找出理由来为之辩解的作法。

我听说,对于诸侯和大夫,不怕贫穷,而怕财富不均;不怕人口少,而怕不安定。

由于财富均了,也就没有所谓贫穷;大家和睦,就不会感到人少;安定了,也就没有倾覆的危险了。

因为这样,所以如果远方的人还不归服,就用仁、义、礼、乐招徕他们;已经来了,就让他们安心住下去。

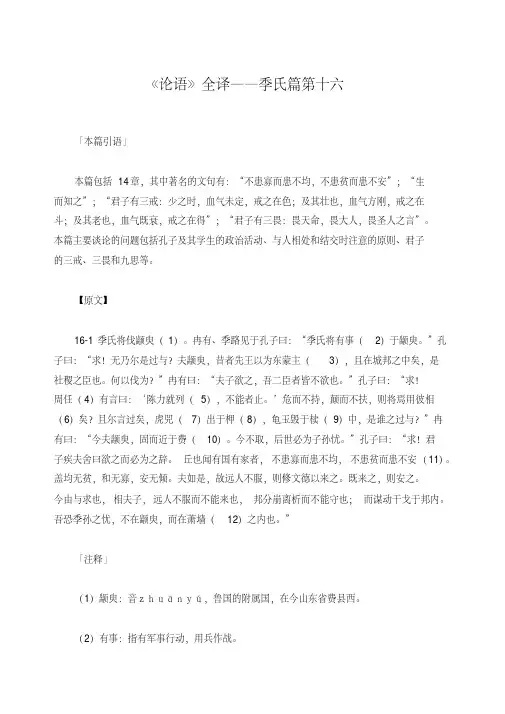

论语------十六季氏(原文+翻译)第十六篇季氏【引语】本篇包括14章,其中著名的文句有:“不患寡而患不均,不患贫而患不安”;“生而知之”;“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得”;“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言”。

本篇主要谈论的问题包括孔子及其学生的政治活动、与人相处和结交时注意的原则、君子的三戒、三畏和九思等。

16.1季氏将伐颛臾。

冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。

”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在城邦之中矣,是社稷之臣也。

何以伐为?”冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

”孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。

'危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣,虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费。

今不取,后世必为子孙忧。

”孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也;而谋动干戈于邦内。

吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

”【注释】颛臾:音zhuānyú,鲁国的附属国,在今山东省费县西。

有事:指有军事行动,用兵作战。

东蒙主:东蒙,蒙山。

主,主持祭祀的人。

周任:人名,周代史官。

陈力就列:陈力,发挥能力,按才力担任适当的职务。

相:搀扶盲人的人叫相,这里是辅助的意思。

兕:音sì。

雌性犀牛。

柙:音xiá,用以关押野兽的木笼。

椟:音dú,匣子。

费:季氏的采邑。

贫、寡:可能有错误,应为寡、贫。

萧墙:照壁屏风。

指宫廷之内。

【译文】季氏将要讨伐颛臾。

冉有、子路去见孔子说:“季氏快要攻打颛臾了。

”孔子说:“冉求,这不就是你的过错吗?颛臾从前是周天子让它主持东蒙的祭祀的,而且已经在鲁国的疆域之内,是国家的臣属啊,为什么要讨伐它呢?”冉有说:“季孙大夫想去攻打,我们两个人都不愿意。

⼀起学《论语》16.4季⽒篇⼀起学《论语》16.4季⽒篇——益者三友,损者三友【原⽂】孔⼦⽈:“益者三友,损者三友。

友直,友谅,友多闻,益矣。

友便辟,友善柔,友便佞,损矣。

”孔⼦说:“有益的朋友有三种,有害的朋友有三种。

结交正直的朋友,结交守信的朋友,结交博学多识的朋友,这是有益处的。

结交虚伪做作的朋友,结交取悦于⼈的朋友,结交巧⾔善辩的朋友,这是有害处的。

”损益:兼指品⾏、学问⽽⾔。

戴溪:“益,如⼈加长⽽不⾃知;损,如⽕消膏⽽⼈不见。

益难⽽损易,如薰莸 (yóu)然,⼗年尚犹有臭。

(注:⼗年有臭,⾔善易消,恶难除。

)”友:以……为友,即结交之意。

《四书解义》:“⼈之成德虽存于⼰,⽽亦资于⼈,故友道不可不重也。

”直:正直。

《四书解义》:“乃⾔语直切、不事回护者。

”朱⼦:“友直,则闻其过。

”谅:诚信。

《四书解义》:“乃诚实⽆伪、表⾥如⼀者。

”朱⼦:“友谅,则进于诚。

”多闻:即博学。

《四书解义》:“乃博闻⼴览、多学多识者。

”朱⼦:“友多闻,则进于明。

”便:习熟也。

便辟:熟习于威仪进退,外表很卑逊,然⽽内⼼不正直。

《后案》:“是‘ ⾜恭’也。

”钱穆:“辟,读如僻。

便僻谓习于威仪,致饰于外,内⽆真诚,与‘友谅’之‘谅’正相反。

”按:即今⽇所谓的“虚伪做作”。

善柔:和颜悦⾊以取悦⼈⽽不谅。

钱穆:“⼯媚悦者必不能守直道。

”按:即“令⾊”。

便佞:巧⾔善辩,⽽⽆闻见之实。

钱穆:“便字或作偏,即巧⾔。

”刘宗周:“便辟则不直,善柔则不谅,便佞谓⼝给御⼈⽽⽆闻见之实者,皆损友也。

”【先贤精义】《论语注疏》⽈:此章戒⼈择友也。

张栻⽈:友者,所以辅成⼰德也。

直者,有过必闻;谅者,忠信相与;多闻者,知识可⼴。

是三者,友之则使⼈常怀进修⽽不敢⾃⾜,得不⽇益乎?便辟便佞,谓便于辟与佞者;善柔谓善为柔者。

辟则容⽌⾜恭,柔则每事卑屈,佞则巧⾔为悦。

是三者,友之则使⼈⽇趋于骄惰焉,得不⽇损乎?朱⼦⽈:三者损益,正相反也。

尹⽒⽈:⾃天⼦⾄于庶⼈,未有不须友以成者。

一起学《论语》16.9季氏篇——生而知之者上也一起学《论语》16.9季氏篇——生而知之者上也【原文】孔子曰:“生而知之者上也;学而知之者次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣。

”【白话】孔子说:“天生就知道的,是上等人;学了才知道的,次一等;处在困境中才学习的,又次了一等;处在困境中却不学习的,这就成了最下等之人。

”【释词】上:指圣人。

学而知:学圣贤之道,从而知道。

《注疏》:“‘学而知之者,次也’者,言由学而知道,次于圣人,谓贤人也。

”困:处在困穷、不通达之时之地。

孔安国:“困谓病于有所不通也。

”《注疏》:“人本不好学,因其行事有所困,礼不通,发愤而学之者,复次于贤人也。

”下:下等、下愚。

《注疏》:“知困而不能学,此为下愚之民也。

”唐文治:“惟下愚,则不可教诲矣。

”按:下与上,惟在自己。

【先贤精义】朱子曰:人之气质不同,大约有此四等。

伊藤仁斋曰:此夫子深赞学问之功,以勉人也。

《论语义疏》曰:此章劝学也,故先从圣人始也。

若生而自有知识者,此明是上智圣人。

上贤既不生知,资学以满分,故次生知者也。

中贤以下也,本不好学,特以己有所用,于理困愤不通,故愤而学之,此只次前上贤人也。

下愚也,既不好学,而困又不学,此是下愚之民也,故云“民斯为下矣”。

杨氏曰:生知、学知以至困学,虽其质不同,然及其知之一也。

故君子惟学之为贵。

困而不学,然后为下。

《论语稽》曰:人之禀赋,万有不齐,而要以能知为主。

盖必知之,而后能行之也。

其等虽有上有次,有又次,及其知之一也。

惟困而不学,则终于不知,故曰斯为下矣。

唐文治曰:此章非泛论气禀,盖专为困而不学者警尔。

不学有二等:或不通而自以为能通,所谓自暴是也;或知其不通而不求通,所谓自弃是也。

曰“民斯为下”,可哀哉!徐英曰:“知之、学之”者,知此道也,学此道也。

此道在心,此心即理。

仁义孝悌,反求诸心也。

上智,不为物蔽,故曰“生知”。

中人,或移于习,故必学知,克己复礼是也。

物欲既深,克之较难,故曰“困学”。

季氏篇第十六读后感

这一篇里,孔子对季氏那是相当的“看不惯”啊。

季氏老是干些不合规矩的事儿,就像现在那些总爱破坏规则的调皮鬼一样。

比如说他要去攻打颛臾这个地方,孔子就很生气,感觉孔子当时心里肯定在想:“你这小子,懂不懂点规矩啊,颛臾那也是有它存在的道理的,你怎么能说打就打呢?”孔子的弟子冉有和季路还在那儿给季氏找理由,孔子就像个严厉的班主任,把他们说得一愣一愣的。

从这里我就感觉到,孔子特别看重名分和秩序,在他眼里,每个国家、每个家族都有自己的位置,就像拼图里的每一块,你不能乱挪乱抢别人的地方。

还有里面提到的“君子有三戒”,这简直就是人生不同阶段的避雷指南。

年少的时候,要戒女色,想想也是,年轻的时候要是沉迷于儿女情长,哪还有精力去学习和成长呢?等到了中年,要戒争斗,这个时候上有老下有小的,要是整天和人争来斗去,家庭和事业都得受影响。

到了老年,要戒贪得无厌,都活了大半辈子了,还那么贪心,就像一个已经装了很多东西的口袋,再硬塞就该破了。

这三戒就像三盏明灯,照着人们在人生道路上规规矩矩地走,少犯错误。

这一篇里的好多话也特别像家里长辈的唠叨。

像“益者三友,损者三友。

友直,友谅,友多闻,益矣。

友便辟,友善柔,友便佞,损矣。

”这不就是在告诉我们交朋友得长点儿心嘛。

好的朋友就像宝藏,能让你变得更好,坏的朋友就像陷阱,一不小心就把你拉下水了。

感觉孔子就像站在我们身边,拍着我们的肩膀说:“小子,交朋友可不能瞎交啊。

”。

论语季氏第十六章节读后感(精选7篇)读后感就事论事撒不开,感不能深入,文章就过于肤浅。

你会写论语季氏第十六章节读后感吗?下面小编给大家带来论语季氏第十六章节读后感,希望大家喜欢!论语季氏第十六章节读后感(精选篇1)孔夫子曾经说过“学而不厌,诲人不倦”以及“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”诸如此类的话,并且还说过“吾十有五而志于学”。

孔子一直活到了七十二岁,五十七年的经历使他仁德兼备,学问渊博,成为冠绝一时的大学问家,大思想家,可谓是震古烁今(不敢说后无来者,也起码是前无古人了)。

以如此身份,当他的高足问他时,他的回答竟然是“朝闻道夕死可矣”,多么令人不可思议!作为一个完全有足够的资本炫耀自己的大学问家,孔子还有必要孜孜不倦的把有限的生命投入到无限的学习探索中去吗?答案是肯定的。

孔子的特点不是探求天地万物的具体性理,而是探求社会与人生的具体性情。

因为世间万物的客观规律也许是有限的,但是人的具体感情是无限的。

作为有限的“人”,探究的是无限的“人”,这也正是让孔子感到学无止境的原因。

人的性情举止,是处于不断的变化过程中的,每探究出新的内容,就打破了原来的旧的规律。

“不患人之不己知,患不知人也。

”孔子把话已经说得很明白,去了解人性,才是最困难的。

而孔子最精辟的论述,也自然而然体现他对人性的入木三分的见解。

陶行知说过,千教万教教人求真,千学万学学做真人。

在这一点上,和孔夫子几千年前提出的主张“仁与德”的观点不谋而合,两人都是伟大的教育家,为什么相隔千年,提出的观点却是惊人的相似?毫无疑问,两人都是把“仁与德”当作自己去不断努力实现的目标,不断的学习,从而提高自身的修养与品德,这是有必然性的。

这就是孔子的学习!这就是圣人的学习!也许我们这些凡人是永远无法领会万世师表的学习的内涵,但每一个人也许都可以从中找到一个新的自我。

论语季氏第十六章节读后感(精选篇2)最近的几节语文课上,我们都是在讨论《论语》。

看了视频后发现,《论语》中大部分的内容都提到了君子。

论语季式第十六读后感(精选5篇)论语季式第十六读后感(精选5篇)《论语》真的是一部很富有哲理的书,这本书激励着人们不断的积极进取,在各个领域,都发挥着积极的作用。

下面是小编为你准备的论语季式第十六读后感,快来借鉴一下并自己写一篇与我们分享吧!论语季式第十六读后感篇1打开《论语》去读,像是穿越几千年的时光隧道,看到群雄逐鹿,争霸天下的春秋时期,产生了孔子一个伟大的思想家、教育家。

他的言行论述了孝道、治学、治国、为政,为历代君王所推崇,汉武帝罢黜百家,独尊儒术。

儒家思想――中庸之道。

他的思想言论不一定与我们今天所处的时代相吻合,但对于影响了几千年的中国文化的经书,是有必要一读的。

“三人行,必有我师焉”、“敏而好学,不耻下问。

”这是《论语》六则中给我感触最深的两则。

前一则是说几个人走在一起,那么其中必定有可以当老师的人;后一则告诉我们敏捷而努力地学习,不以向不如自己的人请教为耻。

这两句话虽然出自两千多年前的孔子之口,但至今仍是至理名言,意义至大。

“三人行,必有我师焉。

”这句话包含着一个广泛的道理:能者为师。

在我们日常生活中,每天都要接触的人甚多,而每个人都有一定的优点,值得我们去学习,亦可成为我们良师益友。

就说我们班上的吧。

在这个近80人的班集体里,就有篮球上的猛将、绘画巧匠、书法好手、象棋大师。

有的是上晓天文,有的是下通地理;有的是满脑子的数字;有的能歌善舞……多向我们身边的这些平凡的人学习,就像置身于万绿丛中的小苗吸收着丰富的养分。

高山,是那样地雄伟,绵延;大海是那样地壮丽无边,山之所以高,是因为它从不排斥每一块小石;海之所以阔,是因为它积极地聚集好一点一滴不起眼的水。

若想具有高山的情怀和大海的渊博,就必须善于从平凡的人身上汲取他们点滴之长——“三人行必有我师焉”。

一个几岁的小朋友当然不如四十开外的教育家;平民百姓同样没有史学家的见识广博……但是正是这样的“不耻下问”而造就了许多伟人。

论语季式第十六读后感篇2中华民族在漫长的历史中,创造了光辉灿烂的古代文化,今年暑假,我就读了一部经典:《论语》。