我国多功能农业发展研究_基于产业融合的研究_李俊岭

- 格式:pdf

- 大小:164.18 KB

- 文档页数:5

我国现代农业发展现状及其战略对策研究李燕凌汤庆熹一、全面理解现代农业的深刻内涵所谓现代农业,可以从三种不同视角全面理解“现代农业”的基本内涵。

(一)从阶段论视角来理解。

在按农业生产力的性质和水平划分的农业发展史上,现代农业是指最新发展阶段的农业,主要指第二次世界大战后经济发达国家和地区的农业。

按照阶段论观点,把历史上的农业区分为原始农业、传统农业和现代农业。

原始农业主要依靠人力和原始工具,传统农业主要依靠畜力和非石油动力机械,现代农业则主要依靠现代科学技术及先进技术装备、方法等。

(二)从状态论视角来理解。

按照农业生产力发展状况、农业生产方式特征进行描述性定义,现代农业一般具有科学化生产、规模化经营、市场化流通、产业化组织、社会化服务等基本特征,并具有土地产出率、劳动生产率、资源利用率、产品商品率“多高”的显著特点。

也有人更直截了当地把现代农业描述成机械化、电器化、化学化、工厂化、市场化、专业化等农业。

(三)从过程论视角来理解。

从事物发展过程看,现代农业是一种动态的变化过程。

现代农业在不同历史时期具有不同的内涵,有着不同的要求。

当今世界所谓的现代农业,是指广泛应用现代科学技术、现代工业提供的生产资料和科学管理方法的社会化农业。

现代农业的核心是科学化,特征是商品化,方向是集约化,目标是产业化。

改造传统农业的过程,即不断推动传统农业向现代农业转化的过程,就是农业现代化。

从以上可见,建设现代农业的过程,实际上就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程,就是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程。

现代农业的基本内涵,就是用现代物质条件装备的农业、用现代科学技术改造的农业、用现代产业体系提升的农业、用现代经营形式推进的农业、用现代发展理念引领的农业、依靠新型农民发展的农业。

与传统农业相比,现代农业突破了传统农业主要从事初级农产品原料生产的局限性,实现了种养加、产供销、贸工农一体化生产;突破了传统农业封闭低效、自给半自给、大量劳动力从事粮食生产的局限性,在国际国内两个市场上发挥资源、区位和竞争优势,实现了区域分工的合理化布局;突破了传统农业部门分割、管理交叉、服务落后的局限性,实现了按照市场经济体制和农村生产力发展要求,建立全方位的、权责一致的系统化管理和服务;突破了传统农业远离城市的局限性,实现了城乡生产要素合理流动、资源优势互补的城乡经济社会一体化发展;突破了传统农业弱质产业、效率低下、农民贫困的局限性,实现了经济、社会与生态效益协调可持续发展。

农业多功能性研究农业是人类社会发展的重要基石,不仅为人们提供食物和资源,还承担着保护环境、维持生态系统平衡等重要任务。

近年来,随着社会经济发展和环境问题日益突出,农业的多功能性受到了广泛关注。

本文将从多角度探讨农业多功能性研究的现状和发展趋势。

一、农业多功能性的概念及意义农业多功能性,指农业在生产农产品的同时,还承担了生态保护、景观美化、文化传承等多重功能的作用。

正如联合国粮食农业组织(FAO)所言,“农业不只是生产食品,它还是维护生态系统、贡献于经济发展、促进社会和文化保护的关键因素。

”农业多功能性不仅体现了农业的生态、经济和社会价值,而且对于实现可持续发展、消除贫困和保障粮食安全等方面都具有重要意义。

特别是在全球气候变化背景下,农业多功能性的作用愈加凸显。

二、农业多功能性的实现路径1.种植多业态发展种植业是农业多功能性的重要领域,普及种植多样化、多业态发展的理念和技术可以促进农业生态保护、提高农业收益和改善农民生活水平。

以粮食种植为基础,通过种植无公害农产品、优质农产品、有机农产品等方式,实现农业生态、经济和社会效益的多重提升。

2.合理利用农业资源农业多功能性的实现需要更好地利用农业资源,包括充分发挥农地的产出潜力、合理利用水资源和保护生态系统。

在此基础上,才能实现农业生态、经济和社会多样化发展的目标。

3.发展更科学的耕作模式目前,我国的传统耕作模式还存在很大的问题。

实现农业多功能性需要发展更加科学的耕作模式,通过推广现代化技术手段,促进农业高效生产、提高土地利用、降低成本等方面的提升,进而实现农业生态、经济和社会效益的多重提升。

三、农业多功能性的发展现状在全球范围内,关于农业多功能性的研究已成为近年来的热门话题。

我国的农业多功能性研究也在发展壮大。

目前,农业多功能性的实践和研究重点包括以下几个方面:1.环境效益方面针对耕地生态环境、生物多样性和气候变化等方面的问题,探讨农业生态效益的提升路径和实践方法,包括种植业多元化、农业有机化等。

行业动态2023年10月26—28日,2023国际农机展在武汉召开,“中国农机大讲堂”共计有50多场次专题会议及活动。

其中,由中国农业机械流通协会、国家梨产业技术体系、江苏省农业科学院主办的“果蔬茶生产机械化发展论坛”无疑是最不容错过的精彩环节之一,来自相关行业领域的专家、学者、企业家和种植大户等共计150余人出席论坛。

本次论坛由江苏省农业科学院吕晓兰研究员主持。

1.《柑橘生产智能化技术与装备研究进展》李善军华中农业大学工学院教授、博士生导师国家柑橘产业技术体系机械岗位科学家李善军教授讲到,柑橘生产全程机械化,涵盖果园生产环节中育苗、建园、栽植、施肥、植保、修剪、灌溉、采收、运输、加工和贮藏等环节的全程机械化装备。

从柑橘生产全程机械化模式选择与构建、柑橘智能化作业技术与装备助力高效种植、柑橘智能采后技术与装备提升商品价值、综合示范现场四个部分,生动描绘了以柑橘全程机械化科研基地和数字果园创新分中心建设为依托打造的未来样板智慧果园。

2.《张家口坝上地区露地结球叶菜补齐移栽机械化断链的探索》宋卫堂中国农业大学博士、教授,博士生导师国家大宗蔬菜产业技术体系“耕种和田间管理机械化”岗位科学家宋卫堂教授讲到,坝上地区已经摸索出了自己的宜机化垄形参数,中耕和植保环节,也已经实现机械化作业;收获环节,实现了半机械化。

即运输车在田间行走,人工将菜采收后搬运至运输车(机械运输),同时在田间完成分拣、打包等作业;但移栽仍然要通过人工进行膜上移栽,是机械化链条中“断”的一环。

解决思路:改变移栽环节的工艺流程,由移栽后覆土,变为在移栽前为膜上“封口”提供土壤。

通过改进膜上覆土起垄机,最终达到满足坝上地区的农艺要求。

移栽试验结果苗穴的“封口”合格率大于95%。

3.《四川茶园生产机械化技术与装备》易文裕四川省农业机械科学研究院副院长,二级研究员,四川省学术和技术带头人,农业农村部丘陵山地农业装备技术重点实验室主任易文裕副院长讲到,2022年,四川茶园面积605.35万亩,可采摘面积为525万亩。

Industrial Economy区域融合一体化发展既是建设国家新型城镇化的重要推动力,又是全面实施“乡村振兴战略”的重要部署。

在国内,为实现交界区域旅游资源的有效整合,渝湘交界地区洪安镇和茶洞镇构建了交界区域旅游开发与扶贫的协同机制,取得了良好的扶贫效果;在国外,美国 Fresno农业旅游区以综合服务镇+农业特色镇+主题游线为目标,形成了一城(Fresno)四镇的整体架构。

简阳—雁江—乐至交界地带(以下简称交界地带)作为以镇域经济为主体的发展,不仅可以丰富镇域经济的相关研究,还有利于推动形成城乡互补、协调发展的新型城乡关系。

1 简阳—雁江—乐至交界地带产业融合发展情况交界地带位于成渝相向发展主轴直线地区,主要由简阳市施家镇、雁江区老君镇与乐至县高寺镇组成,包含48个行政村与10个社区,具有深厚的文化底蕴及要素禀赋。

交界地带具有良好的以现代农业、乡村旅游业为代表的第一三产业基础。

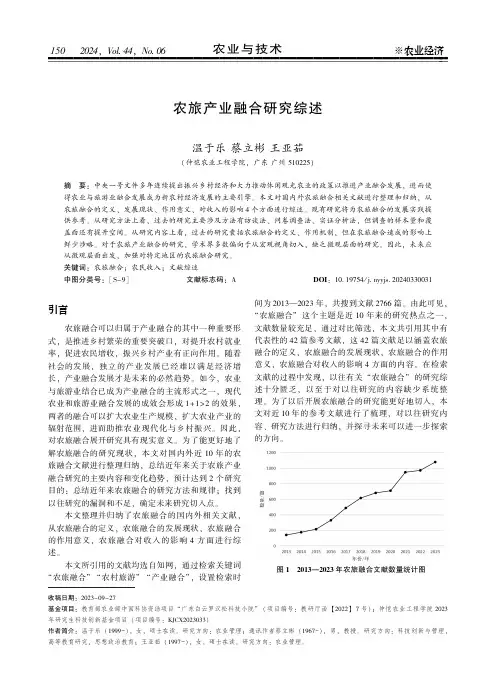

基于已有的产业布局与产业链条,交界地带以杨春玉桃产业园、简州大耳羊原种产业园等现代产业园区为根基,借力智慧农业延伸产业链条、优化产业结构,将以食品加工为主的第二产业,以乡村旅游、电子商务、冷链物流等为主的第三产业有机融合,形成完整的产业链条,实现“第六产业”融合发展(见图1)。

2 简阳—雁江—乐至交界地带产业融合发展影响因素分析交界地带产业融合发展适逢成渝双城经济圈建设与乡村振兴战略双重机遇,通过实地调研发现,交界地带镇域经济产业融合发展面临的影响因素主要有以下几点。

2.1 适逢宏观政策机遇成渝双城经济圈建设规划与成都都市圈发展规划为交界地带发展提供了良好机遇,在行政区域合作与土地政策方面得到了大力支持。

行政区域合作方面,建立健全跨区域统筹机制、多元主体联动机制、利益联结机制,打破了区域行政管理体制的限制,为交界地带相关政策和规划的有效贯彻奠定了良好的基础。

土地政策方面,随着乡村振兴战略的深入推进及土地确权工作的深入开展,农业用地、建设用地、宅基地、集体用地等的使用与管理更加规范。

我国现代农业发展现状及其战略对策研究李燕凌;汤庆熹【期刊名称】《农业现代化研究》【年(卷),期】2009(30)6【摘要】本文从阶段论、状态论、过程论的视角,阐释了现代农业的基本内涵;从农业在国民经济中的贡献率、农业土地和劳动生产率、农业资源利用率、农产品商品率、农业集约化程度等指标,分析了我国农业现代化发展基本现状,以及走有中国特色农业现代化道路的历史必然性;从现代农业发展理念、现代科学技术和物质条件、现代管理方法和手段、公共财政投入,提出了发展有中国特色现代农业的基本对策.%From stage theory, state theory and process theory perspective, this paper to explain the basic connotation of modern agriculture. From the contribution rate of agriculture in the national economy, agricultural land and labor productivity, utilization of agricultural resources, the commercial rate of agricultural products, agricultural intensification and other indicators, this paper analyzed the basic status of China's agricultural modernization, as well as taking the path of agricultural modernizationwith Chinese characteristics and the historical inevitability. From modem agricultural development philosophy, modem science and technology and material conditions, modem management methods and means, public financial investment, this paper proposed the basic countermeasures to develop modem agriculture with Chinese characteristics,.【总页数】5页(P641-645)【作者】李燕凌;汤庆熹【作者单位】中国社会科学院农村发展研究所,北京;湖南农业大学,湖南,长沙,410128;湖南农业大学,湖南,长沙,410128【正文语种】中文【中图分类】F320.1【相关文献】1.我国种业发展现状、制约问题及战略对策研究 [J], 赵博;王丽英;蔡菲菲;王丰峰2.乡村振兴战略下江苏现代农业发展现状与科技对策研究——以南京市为例 [J], 周治;董维亮;王浩绮3.基于乡村振兴战略的都市现代农业发展现状及对策研究——以成都市为例 [J], 宋艺;关丽丽;杨林4.“双循环”战略背景下我国跨境电商发展现状和对策研究 [J], 王璎熳;王雪;刘铭芳;查斌5.我国战略性海洋新兴产业发展现状及对策研究 [J], 李飞;张莹因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

农村发展的农业多功能研究随着社会经济的快速发展,农村发展已成为全社会的焦点。

农村发展不仅关系到国家的经济发展,还关系到社会的稳定与和谐。

在农村发展的过程中,农业多功能研究显得尤为重要。

本文将探讨农村发展的现状、农业多功能研究的重要性,以及未来农业多功能研究的展望,为推动农村可持续发展提供参考。

目前,我国农村发展取得了显著成就。

农村经济得到了快速发展,农民生活水平得到了明显提高,农村基础设施得到了明显改善。

然而,农村发展仍存在一些问题,如农业生产效率低下、农村生态环境恶化、农村人口流失等。

为了解决这些问题,我们需要加强农业多功能研究,以促进农村的可持续发展。

农业多功能研究旨在探索农业的多重功能,包括生产优质农产品、保护生态环境、传承乡村文化等。

农业多功能研究对于农村发展的重要性不言而喻。

加强农业多功能研究有利于提高农业生产效率,促进农民增收。

农业多功能研究可以保护农村生态环境,实现绿色发展。

农业多功能研究有利于传承乡村文化,维护农村社会稳定。

目前,我国农业多功能开发利用已取得了一些成果。

例如,在一些地区,农业与旅游业相结合,形成了乡村旅游产业。

这些乡村旅游项目不仅提供了优质的农产品,还为游客提供了舒适的旅游环境,实现了农业与旅游业的双赢。

一些生态环保项目也在农村地区展开,通过推广生态种植技术、发展有机农业等措施,保护了农村生态环境,提高了农业生产效益。

展望未来,农业多功能研究将有更大的发展空间。

随着人们生活水平的提高,对优质农产品的需求将不断增加。

因此,如何发挥农业的生产功能,提高农产品质量与产量,将成为农业多功能研究的重要方向。

如何将农业与旅游业更深层次地结合,发挥农业的文化传承功能,也将成为未来研究的重要课题。

随着科技的不断进步,如何利用先进技术提高农业生产效率,保护农村生态环境,也将是农业多功能研究的重要领域。

农业多功能研究对于推动农村发展具有重要意义。

加强农业多功能研究,不仅可以提高农业生产效率,促进农民增收,还可以保护农村生态环境,传承乡村文化,实现农村的可持续发展。

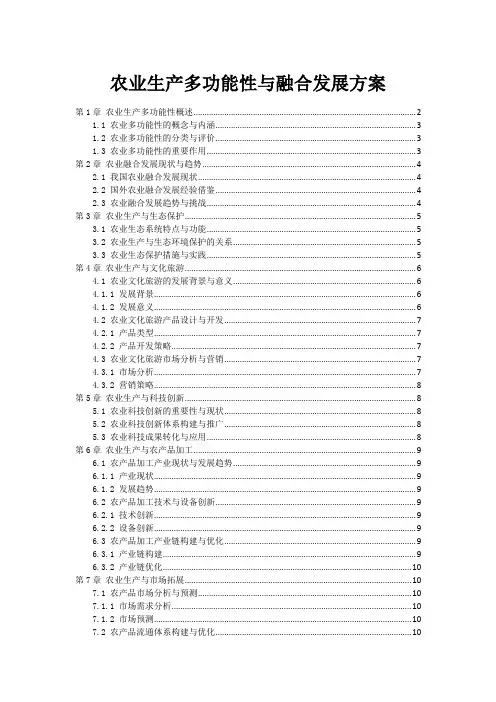

农业生产多功能性与融合发展方案第1章农业生产多功能性概述 (2)1.1 农业多功能性的概念与内涵 (3)1.2 农业多功能性的分类与评价 (3)1.3 农业多功能性的重要作用 (3)第2章农业融合发展现状与趋势 (4)2.1 我国农业融合发展现状 (4)2.2 国外农业融合发展经验借鉴 (4)2.3 农业融合发展趋势与挑战 (4)第3章农业生产与生态保护 (5)3.1 农业生态系统特点与功能 (5)3.2 农业生产与生态环境保护的关系 (5)3.3 农业生态保护措施与实践 (5)第4章农业生产与文化旅游 (6)4.1 农业文化旅游的发展背景与意义 (6)4.1.1 发展背景 (6)4.1.2 发展意义 (6)4.2 农业文化旅游产品设计与开发 (7)4.2.1 产品类型 (7)4.2.2 产品开发策略 (7)4.3 农业文化旅游市场分析与营销 (7)4.3.1 市场分析 (7)4.3.2 营销策略 (8)第5章农业生产与科技创新 (8)5.1 农业科技创新的重要性与现状 (8)5.2 农业科技创新体系构建与推广 (8)5.3 农业科技成果转化与应用 (8)第6章农业生产与农产品加工 (9)6.1 农产品加工产业现状与发展趋势 (9)6.1.1 产业现状 (9)6.1.2 发展趋势 (9)6.2 农产品加工技术与设备创新 (9)6.2.1 技术创新 (9)6.2.2 设备创新 (9)6.3 农产品加工产业链构建与优化 (9)6.3.1 产业链构建 (9)6.3.2 产业链优化 (10)第7章农业生产与市场拓展 (10)7.1 农产品市场分析与预测 (10)7.1.1 市场需求分析 (10)7.1.2 市场预测 (10)7.2 农产品流通体系构建与优化 (10)7.2.1 农产品流通现状分析 (10)7.2.2 农产品流通体系构建 (10)7.2.3 农产品流通政策建议 (10)7.3 农产品品牌建设与推广 (10)7.3.1 农产品品牌建设 (10)7.3.2 农产品品牌推广 (11)7.3.3 农产品品牌保护 (11)第8章农业生产与农村金融 (11)8.1 农村金融支持农业发展的现状与问题 (11)8.1.1 现状分析 (11)8.1.2 主要问题 (11)8.2 农村金融创新与农业发展 (11)8.2.1 金融产品创新 (11)8.2.2 服务方式创新 (11)8.2.3 风险管理创新 (12)8.3 农村金融政策与农业支持体系建设 (12)8.3.1 政策支持 (12)8.3.2 体系建设 (12)第9章农业生产与农民培训 (12)9.1 农民培训的重要性与现状 (12)9.2 农民培训体系构建与完善 (12)9.3 农民培训模式与效果评价 (13)9.3.1 农民培训模式 (13)9.3.2 农民培训效果评价 (13)第10章农业融合发展政策与措施 (13)10.1 农业融合发展政策体系构建 (13)10.1.1 政策目标 (13)10.1.2 政策框架 (13)10.1.3 政策措施 (14)10.2 农业融合发展扶持政策与措施 (14)10.2.1 财政支持 (14)10.2.2 金融支持 (14)10.2.3 产业扶持 (14)10.2.4 技术创新与推广 (14)10.3 农业融合发展政策实施与评估 (14)10.3.1 政策实施 (14)10.3.2 政策监测与评估 (14)10.3.3 政策调整与优化 (14)10.3.4 政策宣传与培训 (14)第1章农业生产多功能性概述1.1 农业多功能性的概念与内涵农业多功能性是指农业生产除了提供粮食和农产品等基本功能外,还具有其他多种功能,如生态环境保护、生物多样性维护、气候调节、能源供应、旅游休闲、文化传承等。

传播与版权―3―C HUANB O YU B ANQUAN国内农业多功能性研究文献综述□舒银燕摘要:通过梳理归纳国内有关农业多功能性研究的文献可知,已有文献多侧重于农业多功能性的内涵与特点、发展模式及政策支持的研究。

在影响多功能农业发展的因素、多功能农业发展的成本与收益、农业多功能性价值评估以及约束农业负外部性的约束机制等方面的研究显得不足。

关键词:农业;多功能性;综述作者:舒银燕,广西财经学院经贸学院讲师。

有关农业多功能性的研究起源于日本,日本为了保护其“稻米文化”,在20世纪80年代末90年代初提出了“农业多功能性”这一概念。

此后,“农业多功能性”理念在韩国、欧盟等国家引起重视。

联合国环境与发展大会在1992年的《21世纪议程》中提出了“基于农业多功能个性考虑上的农业政策、规划和综合计划”,此后,1996年的世界粮食首脑会议、1998年联合国经济合作发展组织(O EC D )、1999年联合国粮农组织等国际组织对农业的多功能性进行关注,并提倡农业从单一功能向多功能转变。

中国对多功能农业的研究较晚,我国从2000年开始,才陆续有学者对多功能农业进行研究。

中共中央、国务院2007年1号文件提出“开发农业多种功能”,指出:“农业不仅具有食品保健功能,而且具有原料供给、就业增收、生态保护、观光休闲、文化传承等功能。

建设现代农业必须注重开发农业的多种功能,向农业的深度和广度进军,促进农业结构不断优化升级。

”此后,多功能农业问题引起越来越多的学者的关注。

一、农业多功能性的内涵及特点研究国内对农业多功能性的内涵还没有统一的界定,不同学者对其定义有一定的差异。

吕耀(2004)认为农业具有食物安全功能、环境功能、社会功能、经济功能和文化功能。

尹成杰(2007)认为,多功能性是农业的客观属性,现代农业的多功能性包括食品保障功能、原料供给功能、市场功能、就业增收功能和劳动力输出功能等五大功能。

同时,他还指出,农业功能的内涵是一个动态变化的过程,随着其经济功能和社会功能不断扩展。

李俊玲团队:用科技之光照亮“三农”事业作者:田硕李彩娟刘红耀来源:《共产党员·下半月》 2018年第6期“科技套餐”团队是邯郸响亮的服务三农品牌项目,来自邯郸市农业科学院的专家直接服务到田间地头,帮农民解决实际问题,受到了众多农民的欢迎,李俊玲就是这个团队的带头人。

李俊玲,1965年生人,河北农业大学农业推广专业2003年7月进修本科毕业,中共党员,邯郸市农业科学院推广研究员。

参加工作30年来,她一直从事科技成果转化和农业技术推广工作,从2015年至今,连续三年被省科技厅选派为“三区”科技人才,深入农村一线开展科技帮扶工作,促进科技成果推广应用,带领农民增收致富。

当时不少新型农业经营主体是从钢铁、煤炭、房地产等其他行业转行而来,他们以前没有从事过农业生产,非常欠缺农业技术知识,迫切需要农业技术指导。

针对这种情况,李俊玲提出“科技套餐”推广模式,并组建了“科技套餐”服务团队,以帮助和培训新型职业农民。

在邯郸市1000多家农业经营主体中,选取了100个合作社、30个家庭农场、60个种田大户,作为团队第一期服务对象。

在作物生长的关键时期,李俊玲率领团队对农户进行一对一帮扶。

随着项目开展,李俊玲团队的服务对象越来越多,村委会、农业合作社、农户家中、田间地头都成为培训服务的地点。

一次在肥乡晨雨合作社进行春季小麦管理培训,一下子拥进一百多人,屋里坐不下,不少人就在院里站着听课。

针对前几日雨水不断的天气,李俊玲判断,潮湿的气候会导致小麦白粉病和赤霉病爆发,土壤湿润会导致小麦吸浆虫迅速出土,她提醒农户抓紧时间防治。

很多农户按照培训内容对症下药,有效预防了病虫害,而没有及时防治的农户,每亩小麦减产200斤左右。

三年来,“科技套餐”团队解决了农技推广“最后一公里”问题,取得了良好的社会效果,组织50人以上的培训354场,发放技术资料3.6万份,小规模田间指导180次,接待来院咨询人员960人次,受益农民达1.5万余人,辐射带动了30万亩的小麦高产示范方、20万亩的玉米高产示范田,推广应用10万亩麦棉双丰种植新模式。

多功能农业发展研究随着全球化和气候变化的影响,农业生产面临着诸多挑战。

为了应对这些挑战,多功能农业应运而生,旨在实现农业生产的经济、社会、环境和文化价值共赢。

本研究旨在探讨多功能农业在农林经济管理中的发展现状、面临问题以及未来发展趋势,为实现农业可持续发展提供理论依据和实践指导。

一、多功能农业的概念与内涵多功能农业是指在农业生产过程中,通过优化农业资源配置,提高农业生产效益,实现农业生态、经济、社会和文化等多重功能。

多功能农业强调农业生产与生态环境保护、农村社会发展和文化传承相融合,旨在实现农业可持续发展。

二、多功能农业在农林经济管理中的发展现状1. 政策支持:近年来,各国政府纷纷出台政策支持多功能农业的发展,如我国的农业产业化、农村土地流转等政策,为多功能农业的发展提供了有力的政策保障。

2. 技术创新:多功能农业的发展离不开技术的支持。

现代农业技术的应用,如农业信息化、智能农业等,为多功能农业的发展提供了技术支撑。

3. 产业融合:多功能农业的发展促进了农业与其他产业的融合发展,如农业旅游、农村电商等新兴产业的发展,为农村经济发展注入了新的活力。

三、多功能农业在农林经济管理中面临的问题1. 土地资源紧张:随着人口增长和城市化进程加快,土地资源日益紧张,制约了多功能农业的发展。

2. 技术瓶颈:尽管现代农业技术在多功能农业中得到了广泛应用,但仍存在技术瓶颈,如精准农业、生态循环农业等技术的推广应用仍需加强。

3. 产业融合不足:多功能农业的发展仍存在产业融合不足的问题,如农业与旅游、教育等产业的融合程度仍有待提高。

四、多功能农业的未来发展趋势1. 绿色发展:未来多功能农业将更加注重绿色发展,实现农业生产与生态环境保护的和谐共生。

2. 科技创新:科技创新将成为多功能农业发展的重要驱动力,如生物技术、信息技术等在多功能农业中的应用将更加广泛。

3. 产业融合:产业融合将成为多功能农业发展的重要趋势,如农业与旅游、教育、文化等产业的融合将更加紧密。

一二三产业的融合是于刃刚[1]于1997年最早提出,之后马建、何立胜、梁伟军、李俊岭[2-5]等又对其进行了定义。

一二三产业融合,就是农产品生产业、加工业和销售服务业的融合。

通过一二三产业融合,使生产者、加工者和消费者都能够获益,以此促进农业增效、农民增收的目的。

2015年中共中央一号文件首次提出要推进农村一二三产业融合发展,文件中明确表示,“农村一二三产业融合发展是延长农业产业链,增加农业附加值,增加农民收入的重要途径”[6]。

近年来,连云港市按照“转方式、强龙头、促集群、强品牌、带农民、走出去”的发展思路,以促进农民增收、农业增效为抓手,大力推进主特产业建设,加快发展农产品加工业,积极引导新型经营主体快速成长,不断延长农业产业链条,提升农业价值链条,促进了一二三产业融合发展,农业产业化水平进一步提升。

1连云港市农村三产融合现状与特点1.1连云港市农村三产融合现状据统计,2017年连云港市超亿元的三产融合产业有16个,分别是蔬菜、食用菌、稻米、面粉、海淡水产品、紫菜、蓝莓、黄桃、生猪、大豆、大樱桃、稻渔种养、林木、草莓、葡萄、藕虾共作等产业,形成了4种一二三产业融合发展类型。

一是内部融合型。

此类型较为常见,主要为种养业内部融合,如稻鱼种养、鱼虾混养、藕虾混养等模式,呈现出产业较小的格局,如稻渔综合种养产业年产值约2×108元;二是全产业链型。

产业涵盖一二三产业,如食用菌生产与加工,连云港市年产值约60×108元,稻麦种植、加工产业产业较大,属于传统产业,年产值近百亿。

三是交叉融合型。

在一、二、三产业之间进行交叉融合,如紫菜生产与加工、销售产业,年产值约15×108元。

四是新型业态型。

主要指一二三产业与休闲观光或电商联合,如草莓生产、加工、采摘、电商销售等产业,年产值约5×108元。

1.2连云港市农村三产融合特点1.2.1农业龙头产业持续壮大支持农业龙头企业通过兼并、重组等多种方式壮大自身,形成大型企业和企业集团,增强市场抵抗力。