你知道我国西南地区有哪些主要的少数民族吗?

- 格式:ppt

- 大小:1.31 MB

- 文档页数:15

民族常识教案(2014——2015学年度第二学期)年级:五年级五年级民族常识教学计划一、学情分析本班有学生 51人,在以前学科中,学生也接触过中华民族方面的知识,只是不系统,不全面。

学生对此门课兴趣浓厚。

二、教材分析本册教材第一课内容主要从整体上介绍中华民族大家庭的情况,让学生了解我国是由56个民族组成的统一的多民族国家;第二至十课分地区介绍我国56个民族的基本知识,让学生知道中华民族是由56个民族共同组成的大家庭,初步了解56个民族的基本特点,形成民族团结的基本意识。

三、教学重点难点1、懂得在开发祖国疆土的漫长岁月中,各族人民共同保卫和建设了我们的国家。

2、了解勤劳勇敢的中华各族人民共同开拓了祖国的疆土的同时,涌现出了许多民族的英杰。

3、懂得我们应该要维护各民族大团结,中华各民族人民亲如兄弟姐妹,互相帮助,以自己的聪明才智和辛勤劳动,维护祖国统一。

四、教学目标1、帮助学生了解我国的五十六各民族及各民族的名称。

2、了解少数民族生活的地方,地大物博,有迷人的自然风光。

3、了解大多数民族都有自己的语言,有的民族还有自己的文字。

4、了解我国 56 个民族,各民族的服饰各有特色,五彩缤纷、绚丽多彩。

5、了解各民族为了适应生活和劳动生产的需要,创建出了风格各异的住房。

6、了解由于少数民族聚集地区的自然、经济环境不同,每个民族都有自己独特的饮食习惯。

7、懂得在历史的长河中,各民族用他们的聪明才智,创造了大量优秀的文学和艺术作品。

8、了解少数民族的传统体育项目多姿多彩,源远流长。

9、了解各少数民族有许多风格各异的传统节日。

10、懂得在开发祖国疆土的漫长岁月中,各族人民共同保卫和建设了我们的国家。

11、了解勤劳勇敢的中华各族人民共同开拓了祖国的疆土的同时,涌现出了许多民族的英杰。

12、懂得我们应该要维护各民族大团结,中华各民族人民亲如兄弟姐妹,互相帮助,以自己的聪明才智和辛勤劳动,维护祖国统一。

五、教学措施1、引导学生通过多种途径学习。

第一课中华大家庭教学目标:1、了解中国是一个多民族的国家;2、知道汉族的人口、分布、民族特色、历史;3、培养学生调查搜集资料的能力;4、激发学生对祖国的热爱。

教学重难点:知道汉族的人口、分布、民族特色、历史。

教学关键:调查资料,交流教学过程:一、导入我们生活在中华人民共和国这片土地上,你对我们的祖国了解吗?今天,我们就来学习中华民族大家庭——汉族。

二、探究学习1、认识我们的伟大祖国56个民族,汉族人口最多,占总人口的92%2、交流自己了解的汉族的资料人口:1042482187人遍布全国各地汉族的先民是华夏族,语言是汉语,是世界上使用人数最多的语言。

汉族的传统节日有春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等三、交流1、小组内互相补充自己还了解了哪些有关汉族的资料2、教师补充四、总结本节课我们了解了汉族,知道了汉族的一些知识。

下节课,我们会了解东北华北地区的少数民族,请同学们课下提前调查。

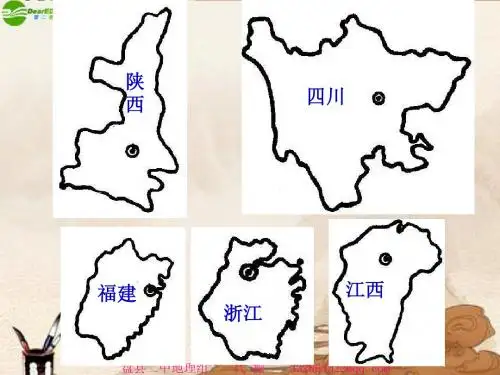

《华北地区的民族》教学设计学习目标1、了解华北地区包括哪些地方。

2、指导汉语普通话是我国通用语言。

3、了解蒙古族达斡尔族鄂温克族鄂伦春族等民族的主要分布人口生产方式及传统节日等情况。

学习过程一、明确目标出示学习目标二、游览民族花园1、出示自学提示1了解华北地区包括哪些地方?2知道世界上人口最多的民族是哪个民族?3知道汉族蒙古族达斡尔族鄂温克族鄂伦春族等民族,主要从事什么行业?以及人口语言文字传统节日等情况。

2、学生自学7——9页内容,在书中画出答案部分,有哪些疑问在书中空白处写上。

3、小组讨论完成下表4、小组汇报三、课堂检测 连线 那达慕大会 黑灰日 汉族 蒙古族 达斡尔族 鄂温克族 鄂伦春族四、查询资料,了解草原上人们是怎样过节的? 第三课 东北地区的民族 教学目标:1、知道朝鲜族、满族、赫哲族的人口、分布、民族特色、节日。

2、培养学生调查搜集材料的能力。

3、培养学生的民族自豪感,体验各民族之间平等、和谐的幸福感,加深学生对祖国的热爱。

古代文化中的少数民族文化中国是一个多民族共存的国家,各民族文化交相辉映,共同构成了丰富多彩的中国文化。

虽然历史上汉族文化占主导地位,但其实各少数民族文化也有着自己独特的艺术、宗教、风俗、语言等方面的特点。

在古代文化中,少数民族文化更是有着不可忽视的地位。

一、藏族文化藏族是中国的主要少数民族之一,其文化是中国独特的文化宝库之一。

在藏族文化中,信仰是一个重要的方面,藏传佛教在其中占有至关重要的地位。

藏传佛教是一种独特的宗教信仰,它具有广泛的群众基础,被视为整个藏族社会的精神支柱。

同时,藏族文化中的艺术也是人们非常关注的一方面。

藏族绘画始于唐朝,绘画颜料主要采用天然矿物质或植物染料,画面鲜艳多彩,形态各异,有藏传佛教、民间故事、历史人物、动物和植物等各种主题。

藏族绘画的风格独具特色,是中国民间艺术的珍品。

二、蒙古族文化蒙古族是中国又一重要的少数民族,其文化也是独特而深厚的。

蒙古族民间文学在中国古代文学中占据重要的地位。

《格萨尔王传》是中国蒙古族民间史诗,其对中国的文学和艺术产生了深远的影响。

蒙古族的音乐、舞蹈和戏剧也是人们非常喜欢的文化形式。

蒙古族传统音乐以马头琴为代表乐器,它是中国古代乐器之一,与中国古典音乐深有关联。

蒙古族舞蹈则有草原舞和民间舞等不同类型,歌颂着蒙古族优美的自然风光和文化传承。

在戏剧方面,蒙古族传统戏剧的代表作《红色娘子军》成为了中外文化交流的重要桥梁,被誉为中国文化的一大奇迹。

三、维吾尔族文化维吾尔族文化是中国多民族文化的重要组成部分,其文化与伊斯兰教分不开。

在维吾尔族文化中,语言、文学、音乐和舞蹈是重要的文化表现形式。

维吾尔语是维吾尔族最主要的语言,同时也是中国五个少数民族通用的文字之一。

维吾尔族文学也是维吾尔民族文化的亮点之一,其代表作品有《十年驻村》和《最后的胜利》等,在中国文学史上具有一定的地位。

维吾尔族音乐以维吾尔族民歌为主,其中代表曲目有《赛马歌》等。

维吾尔族舞蹈则具有独特的风格,动作矫健,优美流畅,代表着维吾尔族的优美风情。

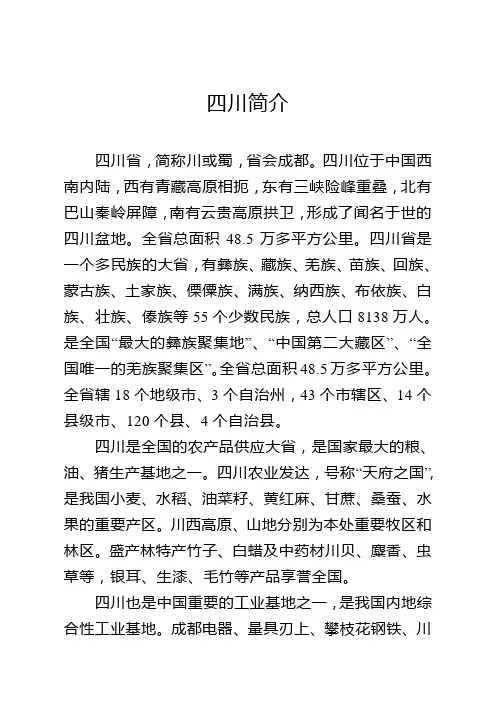

四川简介四川省,简称川或蜀,省会成都。

四川位于中国西南内陆,西有青藏高原相扼,东有三峡险峰重叠,北有巴山秦岭屏障,南有云贵高原拱卫,形成了闻名于世的四川盆地。

全省总面积48.5万多平方公里。

四川省是一个多民族的大省,有彝族、藏族、羌族、苗族、回族、蒙古族、土家族、傈僳族、满族、纳西族、布依族、白族、壮族、傣族等55个少数民族,总人口8138万人。

是全国“最大的彝族聚集地”、“中国第二大藏区”、“全国唯一的羌族聚集区”。

全省总面积48.5万多平方公里。

全省辖18个地级市、3个自治州,43个市辖区、14个县级市、120个县、4个自治县。

四川是全国的农产品供应大省,是国家最大的粮、油、猪生产基地之一。

四川农业发达,号称“天府之国”,是我国小麦、水稻、油菜籽、黄红麻、甘蔗、桑蚕、水果的重要产区。

川西高原、山地分别为本处重要牧区和林区。

盛产林特产竹子、白蜡及中药材川贝、麋香、虫草等,银耳、生漆、毛竹等产品享誉全国。

四川也是中国重要的工业基地之一,是我国内地综合性工业基地。

成都电器、量具刃上、攀枝花钢铁、川中油气田、自贡盐化工、内江制糖、泸州和宜宾等地的酿酒工业等都很有名。

其中冶金、采矿、化工、机械、宇航、电子工业等在全国占有重要地位。

攀枝花钢铁公司、成都飞机工业(集团)公司、长虹集团、希望集团、中国第二重型装备厂、东方电气集团(东方电机、东方汽轮、东方锅炉)等为代表的一大批国有企业和民营企业,闻名国内外。

2008年四川全省GDP总量为12506.3亿元,较2007年增长9.5%。

其中,成都当之无愧占据第一位置;实现规模以上工业增加值4939.3亿元,增长17.9%;完成全社会固定资产投资7581.2亿元,增长29.5%;地方财政一般预算收入1041.8亿元,增长18.9%;城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到12633元4121.2元。

四川是我国拥有世界自然文化遗产和国家重点风景名胜区最多的省区。

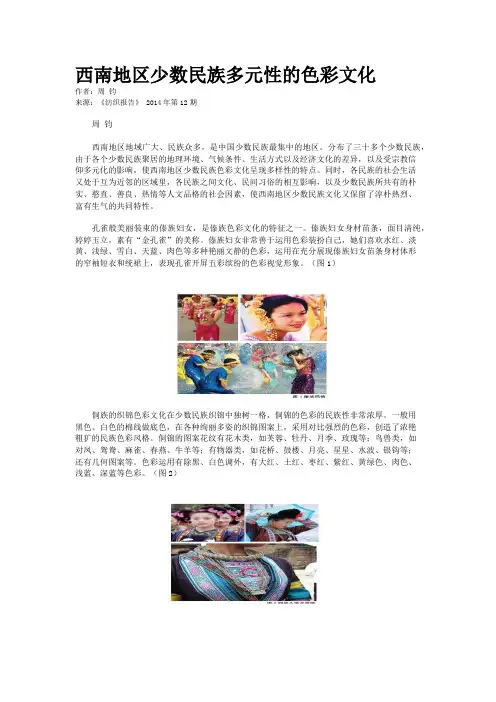

西南地区少数民族多元性的色彩文化作者:周钧来源:《纺织报告》 2014年第12期周钧西南地区地域广大、民族众多,是中国少数民族最集中的地区。

分布了三十多个少数民族,由于各个少数民族聚居的地理环境、气候条件、生活方式以及经济文化的差异,以及受宗教信仰多元化的影响,使西南地区少数民族色彩文化呈现多样性的特点。

同时,各民族的社会生活又处于互为近邻的区域里,各民族之间文化、民间习俗的相互影响,以及少数民族所共有的朴实、憨直、善良、热情等人文品格的社会因素,使西南地区少数民族文化又保留了淳朴热烈、富有生气的共同特性。

孔雀般美丽装束的傣族妇女,是傣族色彩文化的特征之一。

傣族妇女身材苗条,面目清纯,婷婷玉立,素有“金孔雀”的美称。

傣族妇女非常善于运用色彩装扮自己,她们喜欢水红、淡黄、浅绿、雪白、天蓝、肉色等多种艳丽文静的色彩,运用在充分展现傣族妇女苗条身材体形的窄袖短衣和统裙上,表现孔雀开屏五彩缤纷的色彩视觉形象。

(图1)侗族的织锦色彩文化在少数民族织锦中独树一格,侗锦的色彩的民族性非常浓厚。

一般用黑色、白色的棉线做底色,在各种绚丽多姿的织锦图案上,采用对比强烈的色彩,创造了浓艳粗犷的民族色彩风格。

侗锦的图案花纹有花木类,如芙蓉、牡丹、月季、玫瑰等;鸟兽类,如对凤、鸳鸯、麻雀、春燕、牛羊等;有物器类,如花桥、鼓楼、月亮、星星、水波、银钩等;还有几何图案等。

色彩运用有除黑、白色调外,有大红、土红、枣红、紫红、黄绿色、肉色、浅蓝、深蓝等色彩。

(图2)彝族漆器色彩文化是西南少数民族文化的又一明珠。

彝族的漆器色彩传统采用黑、红、黄三种颜色彩绘,自古以来彝族人将黑色、红色、黄色作为民族的象征色,彝族人认为:黑色表达庄严和尊贵的品格,红色表示热情和勇敢的意念,黄色代表美丽和光明的形态。

在彝族漆器色彩的运用上,采用黑、红、黄三种色彩的交叉、间隔的表现手法,使黑色基调漆器上的红色与黄色构成鲜明的色相对比、明暗对比、强弱对比和色度对比。

五年级民族常识全册备课一、教材分析本册教材共完成四个单元的教学,第一单元“多民族的大家庭”,第二单元“多彩的中华家园”,第三单元“灿烂的民族文化”,第四单元“知我民族,爱我中华”。

每单元分十二课完成。

二、教学要求及重点1.使学生了解我国的五十六各民族及各民族的名称。

2.了解少数民族生活的地方,地大物博,有迷人的自然风光。

3.了解大多数民族都有自己的语言,有的民族还有自己的文字。

4.了解我国56个民族,各民族的服饰各有特色,五彩缤纷、绚丽多彩。

5.了解各民族为了适应生活和劳动生产的需要,创建出了风格各异的住房。

6.了解由于少数民族聚集地区的自然、经济环境不同,每个民族都有自己独特的饮食习惯。

7.懂得在历史的长河中,各民族用他们的聪明才智,创造了大量优秀的文学和艺术作品。

8.了解少数民族的传统体育项目多姿多彩,源远流长。

9.了解各少数民族有许多风格各异的传统节日。

10.懂得在开发祖国疆土的漫长岁月中,各族人民共同保卫和建设了我们的国家。

11.了解勤劳勇敢的中华各族人民共同开拓了祖国的疆土的同时,涌现出了许多民族的英杰。

12.懂得我们应该要维护各民族大团结,中华各民族人民亲如兄弟姐妹,互相帮助,以自己的聪明才智和辛勤劳动,维护祖国统一。

三、教学措施1.引导学生通过多种途径学习。

学生除了学习教科书的知识外,鼓励引导学生要多书报、多听新闻报道,试着了解少数民族的发展变化,了解少数民族的文化。

2.要注重资料的搜集和收集,加强学生处理信息的能力。

通过辅助资料拓展学生的知识面,了解一些少数民族的知识,激发学生热爱祖国,珍视祖国的历史、文化传统的情感,初步培养学生尊重少数民族的情怀。

3.课堂上贯穿“自主学习,互动交流,探究发现”的教学模式,激发学生的学习兴趣。

引导学生用自己的眼睛观察少数民族,用自己的心灵感受少数民族,用自己的语言描述少数民族,用自己的方式研究少数民族,帮助他们发现和解决自己在现实生活中的实际问题,让他们在乐中学,做中学,在愉悦中学习成长。

我国西南地区少数民族舞蹈的艺术特征中国西南地区是一个多民族聚居的地区,拥有丰富的少数民族文化和艺术传统。

少数民族舞蹈作为西南地区重要的艺术形式之一,具有独特的艺术特征。

首先,西南地区少数民族舞蹈的艺术表现具有浓厚的地域特色。

由于西南地区地域广阔、民族众多,不同少数民族在地理环境、社会习俗、历史传统等方面存在着差异。

因此,他们的舞蹈艺术往往能够真实地反映出各自的地域特色。

例如,在云南地区,彝族舞蹈以优美的舞姿、流畅的身体语言和独特的音乐为特点;在四川藏区,藏族舞蹈充满了神秘、庄严的氛围,舞姿雄伟有力。

这些独特的地域特色使得西南地区少数民族舞蹈具有强烈的地域认同感。

其次,西南地区少数民族舞蹈注重舞者与自然的融合。

西南地区的少数民族生活在自然环境较为恶劣的地区,他们对大自然的敬畏和依赖深深影响了他们的舞蹈艺术。

在这些舞蹈中,舞者常常模仿动物、植物和自然现象的形态和动作,表达对自然的歌颂和敬意。

例如,在西双版纳地区,傣族舞蹈中的舞者为了模拟大象的动作,会以优雅、灵活的身姿表现大象奔跑的场景,这种奔跑的动作迅捷而有力,给观众留下深刻的印象。

再次,西南地区少数民族舞蹈注重舞蹈与音乐的结合。

音乐作为少数民族文化的重要组成部分,与舞蹈紧密相连。

西南地区少数民族舞蹈中的音乐常常采用特有的乐器和曲调,既有民族特色,又能与舞蹈动作相协调。

在舞蹈表演中,音乐会起到引领和控制动作的作用,使得舞者的动作更加协调和具有表现力。

例如,在云南地区的苗族舞蹈中,舞者在背上装载锣鼓,随着乐曲的节奏舞动,形成独特的舞蹈风格。

此外,西南地区少数民族舞蹈强调舞蹈服饰的细节和装饰。

舞蹈服饰作为舞蹈表演的重要元素,能够突出民族特色和地域特色。

西南地区的少数民族舞蹈服饰通常采用鲜艳的颜色、精美的刺绣和独特的图案设计,能够为舞蹈增添华丽和神秘的氛围。

比如,在西藏地区的舞蹈表演中,藏族舞者身穿华丽的传统服饰,头戴鲜花和珠宝,形成壮观的景象。

综上所述,我国西南地区少数民族舞蹈具有浓厚的地域特色,强调舞者与自然的融合,注重舞蹈与音乐的结合以及舞蹈服饰的细节和装饰。

N orthwest population2009年第2期第30卷性爱伦理是人类文化的重要组成部分。

在很多少数民族先民的思想观念中,性爱可以传宗接代,也可以带来霉运;有合理的性爱,也有不合理的性爱;性爱有洁的一方面,也有不洁的一方面。

中国西南作为我国少数民族的主要聚居区域,这里不仅地域广袤,而且少数民族众多。

古往今来,基于当地地理条件险恶、交通长期不便、信息相对闭塞等客观条件的限制,各少数民族人民为了确保那些与生存有关的宝贵的性爱经验不至失传,以生育健康的后代、维系自身的发展,早已习惯了把一些弥足珍贵的性爱经验加以神秘化世代传承,并把它揉进包括音乐、舞蹈、雕塑、绘画、诗词、戏曲、小说等在内的民间文艺和祈祷语之中广为散播,积累和形成了丰富多彩、多维立体的性爱伦理传统。

而今以现实眼光审视这些伦理传统,不仅是了解各少数民族的成员、家庭、民族整体的社会风尚、文明状况、道德面貌等重要内容的需要,更是社会主义道德建设和构建社会主义和谐社会的必然要求和题中之义。

一、求解自身存衍:神话古歌中的性爱母题神话是人类以艺术哲学方式思考人与自然关系后所表达的对世界的神秘看法,古歌乃人类自古流传下来的歌谣。

我国西南各少数民族世代流传着大量的神话古歌,其中涉及到诸多彰显原始先民头脑中质朴的性爱母题,且与性爱伦理思想交融、赖其传承、理想不弃、精神不灭甚至异族相融的内容。

在神话世界,西南各少数民族先民则突出以朴素意识着力渲染“雌雄相配”的性爱观念。

如彝族史诗《阿细的先基》,讲神创造人,而神要造人就得把山、树、石、草分出雌雄,“不分出雌雄来嘛,就不能造人”[1]。

其另一部史诗《梅葛》甚至直陈:“没有不相配的树木花草,没有不相配的鸟兽鱼虫,没有不相配的人;样样东西都相配,地上的东西才不绝。

”[2]傣族神话也说:“森林是父亲,大地是母亲,天地间谷子至高无上。

”土家族更流传一则有趣的神话[3],这个神话说:古时候有个放羊的姑娘到筚土刺(长满竹丛与树木的山坡,泛指土家族地区)去放羊,住在半土刺上岩洞里。