高中生物 探究土壤微生物的分解作用 必修3

- 格式:doc

- 大小:26.52 KB

- 文档页数:2

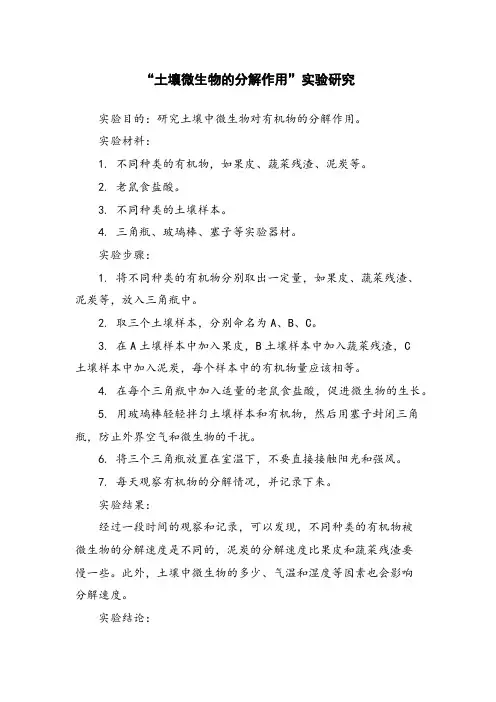

“土壤微生物的分解作用”实验研究

实验目的:研究土壤中微生物对有机物的分解作用。

实验材料:

1. 不同种类的有机物,如果皮、蔬菜残渣、泥炭等。

2. 老鼠食盐酸。

3. 不同种类的土壤样本。

4. 三角瓶、玻璃棒、塞子等实验器材。

实验步骤:

1. 将不同种类的有机物分别取出一定量,如果皮、蔬菜残渣、

泥炭等,放入三角瓶中。

2. 取三个土壤样本,分别命名为A、B、C。

3. 在A土壤样本中加入果皮,B土壤样本中加入蔬菜残渣,C

土壤样本中加入泥炭,每个样本中的有机物量应该相等。

4. 在每个三角瓶中加入适量的老鼠食盐酸,促进微生物的生长。

5. 用玻璃棒轻轻拌匀土壤样本和有机物,然后用塞子封闭三角瓶,防止外界空气和微生物的干扰。

6. 将三个三角瓶放置在室温下,不要直接接触阳光和强风。

7. 每天观察有机物的分解情况,并记录下来。

实验结果:

经过一段时间的观察和记录,可以发现,不同种类的有机物被

微生物的分解速度是不同的,泥炭的分解速度比果皮和蔬菜残渣要

慢一些。

此外,土壤中微生物的多少、气温和湿度等因素也会影响

分解速度。

实验结论:

土壤中的微生物可以通过分解有机物来释放营养物质,并进一

步维护生态系统的平衡。

同时,不同种类的有机物在分解过程中由

于其分子结构的不同,需要各种类型的微生物才能顺利分解。

因此,保护土壤中的微生物生物多样性也是非常重要的。

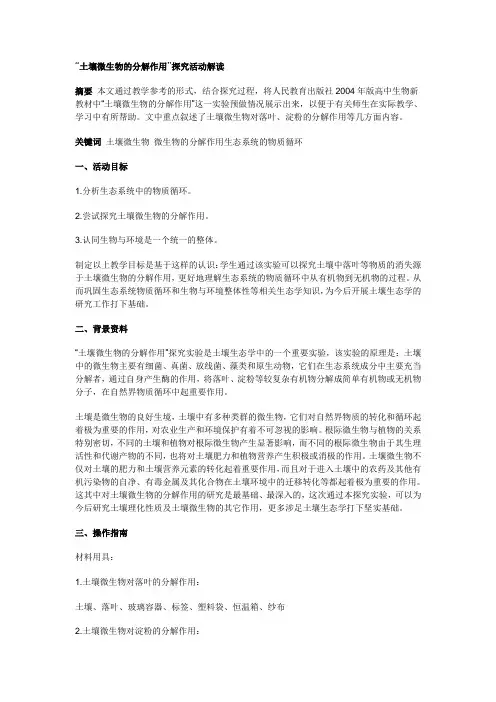

“土壤微生物的分解作用”探究活动解读摘要本文通过教学参考的形式,结合探究过程,将人民教育出版社2004年版高中生物新教材中“土壤微生物的分解作用”这一实验预做情况展示出来,以便于有关师生在实际教学、学习中有所帮助。

文中重点叙述了土壤微生物对落叶、淀粉的分解作用等几方面内容。

关键词土壤微生物微生物的分解作用生态系统的物质循环一、活动目标1.分析生态系统中的物质循环。

2.尝试探究土壤微生物的分解作用。

3.认同生物与环境是一个统一的整体。

制定以上教学目标是基于这样的认识:学生通过该实验可以探究土壤中落叶等物质的消失源于土壤微生物的分解作用,更好地理解生态系统的物质循环中从有机物到无机物的过程。

从而巩固生态系统物质循环和生物与环境整体性等相关生态学知识,为今后开展土壤生态学的研究工作打下基础。

二、背景资料“土壤微生物的分解作用”探究实验是土壤生态学中的一个重要实验,该实验的原理是:土壤中的微生物主要有细菌、真菌、放线菌、藻类和原生动物,它们在生态系统成分中主要充当分解者,通过自身产生酶的作用,将落叶、淀粉等较复杂有机物分解成简单有机物或无机物分子,在自然界物质循环中起重要作用。

土壤是微生物的良好生境,土壤中有多种类群的微生物,它们对自然界物质的转化和循环起着极为重要的作用,对农业生产和环境保护有着不可忽视的影响。

根际微生物与植物的关系特别密切,不同的土壤和植物对根际微生物产生显著影响,而不同的根际微生物由于其生理活性和代谢产物的不同,也将对土壤肥力和植物营养产生积极或消极的作用。

土壤微生物不仅对土壤的肥力和土壤营养元素的转化起着重要作用,而且对于进入土壤中的农药及其他有机污染物的自净、有毒金属及其化合物在土壤环境中的迁移转化等都起着极为重要的作用。

这其中对土壤微生物的分解作用的研究是最基础、最深入的,这次通过本探究实验,可以为今后研究土壤理化性质及土壤微生物的其它作用,更多涉足土壤生态学打下坚实基础。

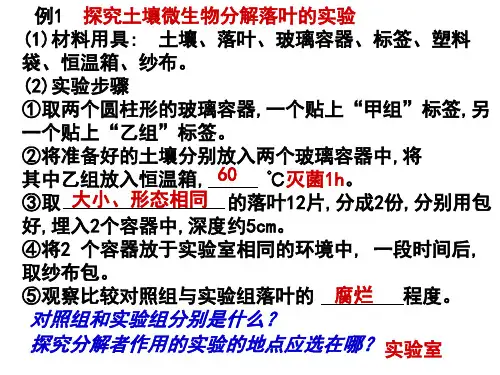

三、操作指南材料用具:1.土壤微生物对落叶的分解作用:土壤、落叶、玻璃容器、标签、塑料袋、恒温箱、纱布2.土壤微生物对淀粉的分解作用:土壤、纱布、烧杯、玻璃棒、淀粉糊、蒸馏水、碘液、斐林试剂、酒精灯操作要点:1.设计实验方案时要注意:自然界存在着许多不可控制的因素,它们可能影响实验者的判断。

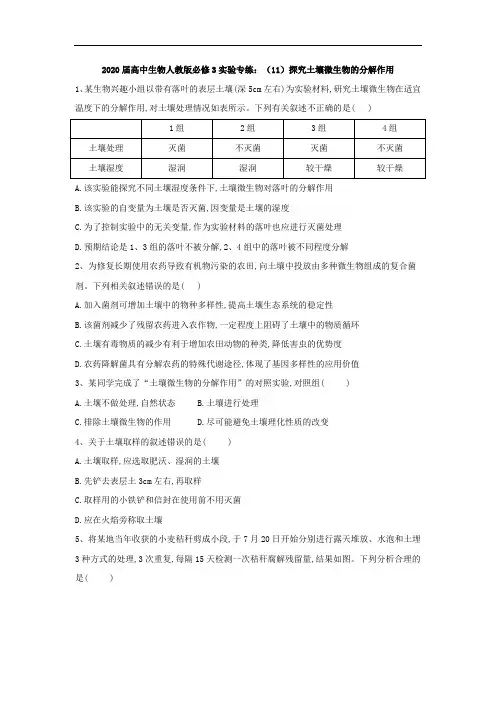

2020届高中生物人教版必修3实验专练:(11)探究土壤微生物的分解作用1、某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤处理情况如表所示。

下列有关叙述不正确的是( )A.该实验能探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用B.该实验的自变量为土壤是否灭菌,因变量是土壤的湿度C.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理D.预期结论是1、3组的落叶不被分解,2、4组中的落叶被不同程度分解2、为修复长期使用农药导致有机物污染的农田,向土壤中投放由多种微生物组成的复合菌剂。

下列相关叙述错误的是( )A.加入菌剂可增加土壤中的物种多样性,提高土壤生态系统的稳定性B.该菌剂减少了残留农药进入农作物,一定程度上阻碍了土壤中的物质循环C.土壤有毒物质的减少有利于增加农田动物的种类,降低害虫的优势度D.农药降解菌具有分解农药的特殊代谢途径,体现了基因多样性的应用价值3、某同学完成了“土壤微生物的分解作用”的对照实验,对照组( )A.土壤不做处理,自然状态B.土壤进行处理C.排除土壤微生物的作用D.尽可能避免土壤理化性质的改变4、关于土壤取样的叙述错误的是( )A.土壤取样,应选取肥沃、湿润的土壤B.先铲去表层土3cm左右,再取样C.取样用的小铁铲和信封在使用前不用灭菌D.应在火焰旁称取土壤5、将某地当年收获的小麦秸秆剪成小段,于7月20日开始分别进行露天堆放、水泡和土埋3种方式的处理,3次重复,每隔15天检测一次秸秆腐解残留量,结果如图。

下列分析合理的是( )①秸秆还田后翻耕土埋应是利用秸秆的合理方法②如果将处理开始时间提早30天,则3条曲线的位置将呈现上移趋势③土壤中的空气和水分条件有利于多种微生物对秸秆的分解④从堆放、水泡2条曲线可以推测好氧性微生物分解能力高于厌氧性微生物A.①②B.③④C.①③D.②④6、使用催腐剂(含腐生细菌、真菌)有助于解决由焚烧秸秆、稻草等带来的环境污染、士地肥力下降等问题。

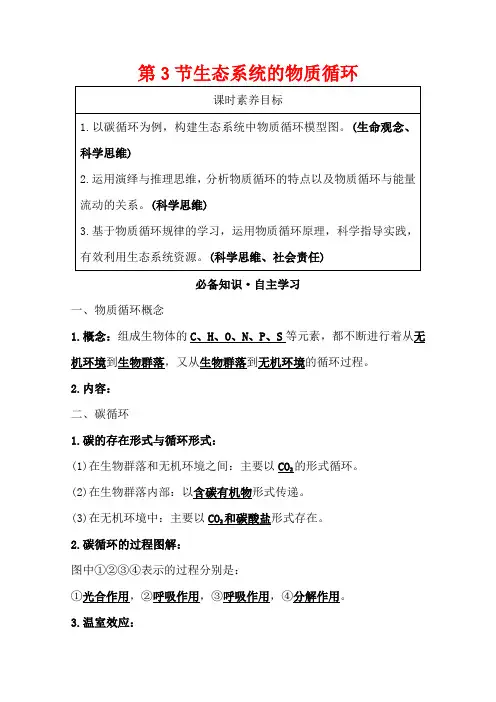

第3节生态系统的物质循环课时素养目标1.以碳循环为例,构建生态系统中物质循环模型图。

(生命观念、科学思维)2.运用演绎与推理思维,分析物质循环的特点以及物质循环与能量流动的关系。

(科学思维)3.基于物质循环规律的学习,运用物质循环原理,科学指导实践,有效利用生态系统资源。

(科学思维、社会责任)必备知识·自主学习一、物质循环概念1.概念:组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程。

2.内容:二、碳循环1.碳的存在形式与循环形式:(1)在生物群落和无机环境之间:主要以CO2的形式循环。

(2)在生物群落内部:以含碳有机物形式传递。

(3)在无机环境中:主要以CO2和碳酸盐形式存在。

2.碳循环的过程图解:图中①②③④表示的过程分别是:①光合作用,②呼吸作用,③呼吸作用,④分解作用。

3.温室效应:结合你对温室效应的理解,判断下列关于温室效应说法正确的是②④⑤⑥。

①太阳能源源不断地辐射到地球上,由此产生了“温室效应”②温室效应主要与化石燃料燃烧和植被破坏有关③温室效应的加剧是大气层中臭氧层受到破坏引起的④发展太阳能、水能以代替煤、石油等燃料,可以防止温室效应的加剧⑤适度的温室效应能保证地球上的气温恒定,适于动植物生存⑥植树造林,可以减缓温室效应生态系统中物质是可以循环利用的,为什么农民还需要向农田中施加肥料?提示:农田由于农产品被移出,矿质元素不再返回农田,营养物质变少。

要实现作物的持续生产,必须要向农田中施加肥料,否则土壤肥力会耗尽,作物产量也会降低。

三、探究“土壤微生物的分解作用”1.材料用具:新鲜土壤、蒸馏水、淀粉糊、碘液、斐林试剂。

2.实验流程及结论:四、物质循环和能量流动的关系判一判:请结合物质循环和能量流动的特点和关系,判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)。

(1)食物链和食物网是能量流动和物质循环的渠道。

(√)(2)生态系统中先进行物质循环,后发生能量流动。

第5章第3节生态系统的物质循环新课程标准解读分析《课程标准》对本节内容的描述为“分析生态系统物质循环的规律及应用”属应用水平。

要求学生1.概述生态系统物质循环的过程2.举例说出生态系统物质循环的全球性3.解释物质循环与能量流动的关系。

通过学习本节内容,能够解释碳循环平衡失调与温室效应的关系,认识保护生态环境的重要性。

正确分析能量流动与物质循环的关系,树立生态系统结构与功能相统一的观点。

由此确立本节课教学目标与重难点:一、教学目标知识与技能:1.以碳循环为例,分析生态系统中的物质循环2.说明能量流动和物质循环的关系3.关注碳循环平衡失调与温室效应的关系过程与方法:1.学会分析生态系统中碳循环的方法,使学生的观察能力和识图能力得到提高。

2.通过分析“温室效应”的形成与危害,培养学生的搜集信息、推理、思维迁移的能力。

3.通过进行土壤微生物分解作用的尝试探究实验,培养学生实验设计能力与实验操作能力,通过讨论交流培养口头表达能力。

情感、态度与价值观:1.关注碳循环平衡失调与温室效应的关系,使学生认识保护生态环境的重要性。

2.通过指导学生做探究土壤微生物分解作用实验,使学生能遵循生态学原理去对待自然界的植物,加深对生态系统物质循环的理解,同时培养团队意识,使学生感受到探究问题的乐趣。

3.通过学习生态系统的物质循环,可知生态系统的结构和功能是相适应的,生态系统是一个生物与环境组成的统一整体,生物与环境是相互联系、相互影响的,同时渗透物质运动的观点,从而树立辨证唯物主义的观点。

二.教学重难点1.教学重点:分析生态系统中碳的循环过程。

2.教学难点:说明能量流动与物质循环的关系。

探究土壤微生物的分解作用高考频度:★★★☆☆难易程度:★★★☆☆兴趣小组设计实验来探究土壤微生物对落叶的分解作用,下列操作及分析正确的是A.可采用加热烘干的方法除去实验组中的土壤微生物B.将实验组和对照组的土壤放在隔绝空气的条件下进行C.对照组中落叶的分解速度明显高于实验组的分解速度D.实验组和对照组可以分别选择不同种类的落叶进行实验【参考答案】C【名师点睛】1.去除实验组微生物的方法要以尽可能避免改变土壤理化性质为宜,加热烘干会改变土壤的理化性质。

2.对照实验的设置一定要遵循单一变量原则。

该实验的自变量是土壤中微生物的有无,其余的为无关变量,例如放入土壤中的落叶的种类和数量等都应保持相同。

3.自然界土壤微生物的分解作用都是在自然条件下而不是在隔绝空气条件下进行的,故本实验也不能在隔绝空气条件下进行。

1.为探究落叶是否在土壤微生物的作用下腐烂,下列各项构成了一个实验设计,其中不符合实验目的步骤是A.可选择带有落叶的土壤为实验材料,筛出落叶和土壤B.将落叶平均分成两份,把土壤也平均分成两份C.将灭菌的土壤设为实验组,不做处理的土壤设为对照组D.将落叶分别埋入两组土壤中,观察腐烂情况2.某种甲虫以土壤中的落叶为主要食物,假如没有这些甲虫,落叶层将严重堆积,最终导致落叶林生长不良。

下列叙述正确的是A.该甲虫能促进落叶林的物质循环B.该甲虫与落叶树之间为捕食关系C.该甲虫属于生态系统成分中的初级消费者D.落叶中有10%~20%的能量流入甲虫体内3.关于土壤微生物的叙述,错误的是A.土壤微生物参与生态系统的物质循环B.土壤微生物可作为生态系统的分解者C.秸秆经土壤微生物分解后可被农作物再利用D.土壤中的硝化细菌是异养生物,不属于生产者4.下图表示a、b、c三地区森林土壤有机物分解状况,则分解者的作用强弱依次是A.a>b>cB.c>b>aC.c=b>aD.a>c=b1.【答案】C【解析】本题是通过实验探究土壤微生物对落叶的分解作用,先找出实验目的,然后根据实验目的设计实验,并结合选项描述分析判断。

土壤微生物的分解作用实验研究一、实验背景土壤是由无机和有机物质组成的,其中有机物质主要是由植物和动物遗骸的死亡和腐烂所形成。

然而,这些有机物质不会一直存在于土壤中,因为有许多微生物,如细菌和真菌等,能够通过分解有机物质来获取能量和营养素。

这个过程称为土壤微生物的分解作用。

通过研究土壤微生物的分解作用,可以更好地了解土壤中的有机物质循环、生态系统的稳定性和生态环境的保护等问题。

因此,本实验旨在探究土壤中微生物分解有机物质的过程。

二、实验材料和方法2.1 实验材料•双歧杆菌菌粉•番茄叶片•磨砂纸•滴定管•烧杯•氢氧化钠(NaOH)•盐酸(HCl)•色谱管2.2 实验方法1.采集土壤样本,并将土壤放入培养皿内。

2.在土壤中添加5g的双歧杆菌菌粉,并与土壤充分混合。

3.取番茄叶片,用磨砂纸磨碎成小颗粒。

4.将磨碎的番茄叶片加入培养皿内,并充分混合。

5.在烧杯中添加10ml的NaOH溶液,并将滴定管插入NaOH溶液中。

6.在培养皿中加入适量的水,使土壤湿润。

7.将培养皿密封好,并放置在恒温培养箱中,温度设置为25℃,保存30天。

8.每天观察培养皿内的情况,记录并拍照。

9.将培养皿中的样品取出,挥发水分,然后进行质量分析。

10.对样品进行分析时,可以使用气相色谱(GC)和质谱(MS)等设备进行分析,以确定分解产物的类型和含量。

三、实验结果经过30天的培养,观察发现土壤中的番茄叶片明显减少,形态也发生了变化。

在实验的早期阶段,番茄叶片被微生物附着和固定在土壤表面,但在后期,叶片被完全分解并转变为土壤中的有机物质。

根据样品检测结果,可以发现产生了大量的有机酸(如苹果酸和柠檬酸)和糖类物质。

这些物质不仅可以为微生物提供能量和营养,还可以为土壤提供养分和改善土壤质量。

四、实验结论通过本实验的研究,可以得出以下结论:1.土壤中微生物参与了有机物质的分解过程,将有机物质分解成简单的有机酸和糖类物质。

2.分解产物可以为微生物和土壤提供能量和养分,有助于保持生态系统的稳定性和提高土壤的质量。

生物富集及探究土壤微生物的分解作用[高中生物]1.通过分析生物富集的过程,说明生物富集的危害,认同应采取措施减少危害。

2.尝试探究土壤微生物的分解作用。

[素养要求] 1.生命观念:进一步形成尊重自然、顺应自然、保护自然的生态观,树立人与自然和谐共生的生态文明思想。

2.科学探究:通过探究实验增强实验设计及分析能力。

一、生物富集1.概念:生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。

2.实例3.进入生物体方式(1)动、植物直接吸收。

(2)沿食物链在生物体内逐渐聚集,积累在食物链的顶端。

4.在生物体的分布:形成比较稳定的化合物分布于多种组织细胞中,不易被排出,积蓄在体内。

5.特点:全球性。

判断正误(1)生物富集的物质会沿着食物链、食物网在生物体内聚集( )(2)营养级越高的生物,其体内富集的有害物质的浓度越高( )答案 (1)√ (2)√探讨点 分析生物富集现象及其成因1.资料一:不同采样点中水、水底沉积物和中国血蛤体内铅浓度请据图分析,写出分析结果:铅在中国血蛤体内的浓度超过环境浓度。

2.对比碳循环,分析铅在生物体内富集的原因。

成因:铅在生物体内形成难以降解的化合物,且不易排出。

3.资料二:水体和多种水生生物体内的铅浓度示意图据图分析,写出分析结果:铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高。

4.还有哪些有害物质也有与铅类似的现象?提示 镉、汞等重金属、DDT、六六六等人工合成的有机化合物及一些放射性物质。

5.生物富集对生物体有危害吗?提示 对生物体有害,而且富集的物质会沿着食物链积累,最终威胁食物链顶端的生物(包括人类)。

6.生物富集现象也有全球性吗?说出你的理由。

提示 它们可通过大气、水和生物迁移等途径扩散,因此具有全球性。

7.如何有效地减少生物富集现象?提示 合理利用资源,减少排放,实施垃圾分类,种植能富集有害重金属元素的植物等。

核心归纳 重金属盐和DDT等农药的生物富集作用生物富集作用与能量流动正好相反,能量在沿食物链流动时逐级递减,而农药或重金属盐则存在“生物富集作用”,即营养级越高,该物质浓度越高。

探究土壤微生物的分解作用

高考频度:★★★☆☆难易程度:★★★☆☆

典例在线

兴趣小组设计实验来探究土壤微生物对落叶的分解作用,下列操作及分析正确的是

A.可采用加热烘干的方法除去实验组中的土壤微生物

B.将实验组和对照组的土壤放在隔绝空气的条件下进行

C.对照组中落叶的分解速度明显高于实验组的分解速度

D.实验组和对照组可以分别选择不同种类的落叶进行实验

【参考答案】C

数量都属于无关变量,应保持相同,D项错误。

【名师点睛】1.去除实验组微生物的方法要以尽可能避免改变土壤理化性质为宜,加热烘干会改变土壤的理化性质。

2.对照实验的设置一定要遵循单一变量原则。

该实验的自变量是土壤中微生物的有无,其余的为无关变量,例如放入土壤中的落叶的种类和数量等都应保持相同。

3.自然界土壤微生物的分解作用都是在自然条件下而不是在隔绝空气条件下进行的,故本实验也不能在隔绝空气条件下进行。

学霸推荐

1.为探究落叶是否在土壤微生物的作用下腐烂,下列各项构成了一个实验设计,其中不符合实验目的步骤是

A.可选择带有落叶的土壤为实验材料,筛出落叶和土壤

B.将落叶平均分成两份,把土壤也平均分成两份

C.将灭菌的土壤设为实验组,不做处理的土壤设为对照组

D.将落叶分别埋入两组土壤中,观察腐烂情况

2.下图表示a、b、c三地区森林土壤有机物分解状况,则分解者的作用强弱依次是

A.a>b>c

B.c>b>a

C.c=b>a

D.a>c=b

3.关于土壤微生物的叙述,错误的是

A.土壤微生物参与生态系统的物质循环

B.土壤微生物可作为生态系统的分解者

C.秸秆经土壤微生物分解后可被农作物再利用

D.土壤中的硝化细菌是异养生物,不属于生产者

答案

1.【答案】C

考点:本题的知识点是实验设计的对照性原则,土壤中分解落叶的微生物的获取,实验观察的指标,主要考查学生利用微生物培养的知识解决生活中问题的能力和设计实验进行问题探究的能力。

2.【答案】A

【解析】从图中分析,落叶供给量大,土壤有机物的含量少,说明残枝落叶中的有机物被分解者分解的速度快;反之,落叶供给量小,土壤中有机物含量高,说明残枝落叶中的有机物被分解者分解的速度慢。

而b介于二者之间。

图中所示 a、b、c三地区森林土壤中有机质的含量a<b<c,所以分解者的作用强弱依次是:a>b>c。

3.【答案】D。