以太网技术与组网规范共39页文档

- 格式:ppt

- 大小:6.65 MB

- 文档页数:39

以太网的标准以太网是一种局域网技术,它定义了局域网中计算机之间的通信标准。

以太网的标准包括物理层和数据链路层的规范,它们决定了局域网中数据的传输方式和格式。

本文将介绍以太网的标准,包括其发展历程、技术特点和未来发展方向。

首先,以太网的标准始于上世纪70年代,最初的版本是由美国计算机制造商DEC、Intel和Xerox共同制定的。

它采用了载波侦听多路访问/碰撞检测(CSMA/CD)的技术,这种技术允许多台计算机共享同一条传输介质,从而实现了成本低廉的局域网解决方案。

随着以太网技术的不断发展,其传输速率也从最初的10Mbps提高到了100Mbps、1Gbps甚至更高的速率,以满足不断增长的网络带宽需求。

其次,以太网的标准在物理层和数据链路层上都有详细的规范。

在物理层上,以太网使用双绞线、光纤等传输介质,同时定义了各种物理接口和连接器的规范,以保证不同厂商生产的设备之间的互操作性。

在数据链路层上,以太网采用了帧格式来组织数据,包括目的地址、源地址、类型、数据和校验等字段,以确保数据的可靠传输和正确接收。

此外,以太网还定义了一系列的协议,如地址解析协议(ARP)、网际控制报文协议(ICMP)等,以支持局域网中计算机的通信和管理。

最后,以太网的标准在未来的发展中将继续演进。

随着物联网、云计算等新兴技术的快速发展,对网络带宽和可靠性的需求将会进一步增加,因此以太网标准将不断更新和完善。

例如,IEEE 802.3标准组织正在推动下一代以太网技术的发展,以提供更高速率、更低时延、更好的能源效率等特性,以满足未来网络的需求。

综上所述,以太网的标准是局域网技术的基石,它的发展历程、技术特点和未来发展方向都具有重要意义。

通过不断地研究和创新,以太网标准将继续推动局域网技术的发展,为人们提供更快速、更可靠的网络连接。

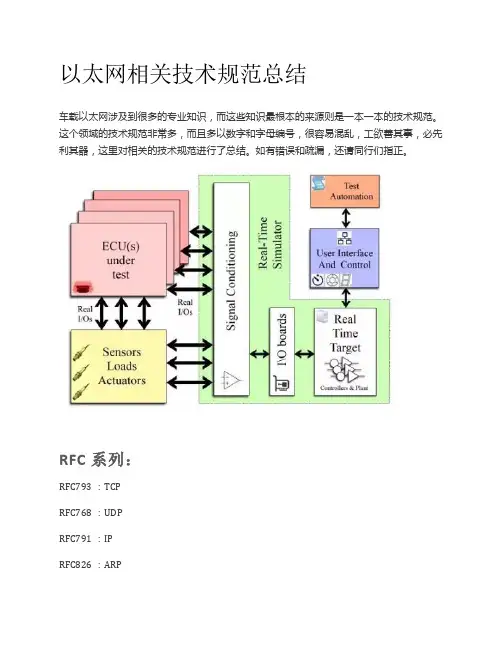

以太网相关技术规范总结车载以太网涉及到很多的专业知识,而这些知识最根本的来源则是一本一本的技术规范。

这个领域的技术规范非常多,而且多以数字和字母编号,很容易混乱,工欲善其事,必先利其器,这里对相关的技术规范进行了总结。

如有错误和疏漏,还请同行们指正。

RFC系列:RFC793 :TCPRFC768 :UDPRFC791 :IPRFC826 :ARPRFC792 :ICMPRFC5681 :TCP-拥塞RFC6298 :TCP-重传RFC2131 :DHPCRFC1112 & RFC2365 :IP-组播RFC4862 :IPv6 无状态地址自动配置RFC2460:IPv6规范IEEE系列:IEEE 802.3 bw :100BASE-T1IEEE 802.3 bp :1000BASE-T1IEEE 802.1 Q :VLAN(虚拟局域网)IEEE 802.1 Qav :FQTSSIEEE 802.1 Qat :SRPIEEE 802.1 AS :gPTPAUTOSAR系列:AUTOSAR_PRS_SOMEIPProtocol :SOMEIPAUTOSAR_PRS_SOMEIPServiceDiscoveryProtocol :SOMEIP/SD AUTOSAR_SWS_ServiceDiscovery : SOMEIP/SDAUTOSAR_SWS_SOMEIPTransformer: SOMEIP数据序列化AUTOSAR_TR_SomeIpExample : SOMEIPAcceptance Test Specification of TCP communication :TCP测试标准Acceptance Test Specification of UDP communication: UDP测试标准Acceptance Test Specification of IPv4 communication :IPv4测试标准Specification of TCP/IP Stack :TCP/IP软件接口描述Open Alliance系列:TC1 :Interoperability & Compliance Tests for 100BASE-T1 PHYsTC2 :100BASE-T1 Ethernet Channel & ComponentsTC3 :1000BASE-T1 CMC RequirementsTC4 :toolsTC6 :MIITC7:1000BASE-RH Gigabit Ethernet over Plastic-Optical-Fiber (GEPOF) TC8 :Automotive Ethernet ECU Test SpecificationTC9 :Automotive Ethernet Channel & ComponentsTC10:Wake-up and SleepTC11 :Ethernet switch requirements and qualificationTC12 1000BASE PHY TC14:10BASE PHYISO系列(DoIP相关)13400-1 :DoIP协议基础13400-2 :DoIP3/4层13400-3 :DoIP 1/2层13400-4 :DoIP引脚定义14229-2 :UDS5层14229-5:UDS7层。

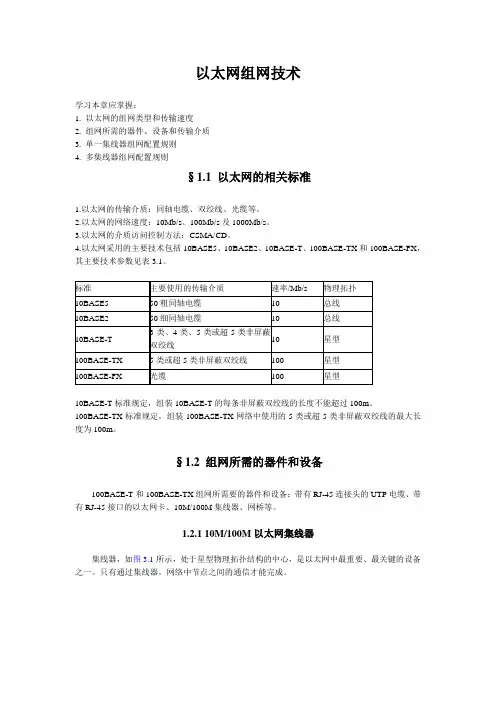

以太网组网技术学习本章应掌握:1. 以太网的组网类型和传输速度2. 组网所需的器件、设备和传输介质3. 单一集线器组网配置规则4. 多集线器组网配置规则§1.1 以太网的相关标准1.以太网的传输介质:同轴电缆、双绞线、光缆等。

2.以太网的网络速度:10Mb/s、100Mb/s及1000Mb/s。

3.以太网的介质访问控制方法:CSMA/CD。

4.以太网采用的主要技术包括10BASE5、10BASE2、10BASE-T、100BASE-TX和100BASE-FX,其主要技术参数见表3.1。

10BASE-T标准规定,组装10BASE-T的每条非屏蔽双绞线的长度不能超过100m。

100BASE-TX标准规定,组装100BASE-TX网络中使用的5类或超5类非屏蔽双绞线的最大长度为100m。

§1.2 组网所需的器件和设备100BASE-T和100BASE-TX组网所需要的器件和设备:带有RJ-45连接头的UTP电缆、带有RJ-45接口的以太网卡、10M/100M集线器、网桥等。

1.2.1 10M/100M以太网集线器集线器,如图3.1所示,处于星型物理拓扑结构的中心,是以太网中最重要、最关键的设备之一。

只有通过集线器,网络中节点之间的通信才能完成。

集线器通常具有如下功能和特性:1.作为以太网的集中连接点。

2.放大接收到的信号。

3.通过网络传播信号。

4.无过滤功能。

5.无路径检测或交换功能。

6.不同速率的集线器不能级联。

集线器通常采用RJ-45标准接口,图3.1显示了一个具有多个RJ-45端口的以太网集线器(一般集线器可以拥有2-24个端口)。

计算机或其他终端设备可以通UTP电缆与集线器RJ-45端口相连,成为网络的一部分。

集线器功能:对信号放大。

集线器的主要问题:不能过滤通过的数据流和无路径检测功能。

所谓“过滤”,就是对接收信息进行分析,决定是否将具有一定特征(如具有某一特定源地址或目的地址)的信息转发出去。

宽带接入网组网规范接入网是利用现有光缆或基站电路,面向客户延伸光缆或电路,最终提供综合业务接入能力的网络。

接入方式主要有PON网络方式、MSTP+协转的方式、汇聚层LAN+光纤直驱的方式等。

鉴于PON网络具有容量大、可监管、节省主干光纤资源等优势,南昌公司接入网考虑以PON接入方式为主,其它方式为辅进行建设。

接入网主要覆盖设区市城区、县城城区。

接入对象主要包括集团客户和小区型客户(商住小区、院校园区)。

接入网架构如下图所示:一、驻地网(小区及校园)接入建设组网规范驻地网宽带接入现阶段采取以PON接入技术为主、其他接入技术为辅的方式开展建设。

在小区楼道内设置多媒体箱,内置ONU,ONU采用5类线下联用户计算机,上联分光器至OLT,OLT接入IP城域网。

详图如下:1、商住小区接入设备建设(1)普通多层建筑:采用FTTB(PON)+LAN方式,即“光纤到楼道、五类线入户”方式。

楼道内设置多媒体箱,多媒体箱内安装ONU设备和配线架,要求每个多媒体箱至少能安装2台ONU设备,光纤在ONU设备上终端,ONU设备至用户门内采用五类线。

多媒体箱一般设置在楼道内。

(2)高层/小高层建筑:采用FTTB(PON)+LAN方式。

楼道多媒体箱一般设置在楼道中部,从多媒体箱向上、向下分别布放户线。

楼层较高时,可根据需要设置多个多媒体箱,若只考虑用户数据业务,可考虑设置楼道交换机。

(3)接入设备配置要求:ONU设备按需配置。

在业务发展初期,考虑实装率低,应按照一栋楼或2~3个楼道配置1台ONU的方式,并布放各楼道间的横向电缆(大对数阻燃五类线电缆),以提高ONU端口利用率。

暂时没有用户的楼道,可先完成楼道多媒体箱的安装和光缆的布放,ONU设备待用户发展后再安装。

户线布置如下图所示:2、校园区域建设:校园区域网络建设现阶段以PON+LAN方式为主进行建设。

即在校园内设置一个或多个分光器,分光器上联OLT,分光器至每栋楼宇一根光纤,连接至放置在每栋楼内的ONU,ONU下联接入交换机,交换机通过5类线至各房间。

以太网组网技术以太网标准在IEEE 802标准中,有关以太网的IEEE802.3组网标准见表4.3。

表4.3 以太网的IEEE802.3组网标准1. 10Base5组网技术10Base5是IEEE802.3中最早定义的以太网标准,也叫粗缆以太网,因使用比较粗的同轴电缆而得名。

10Base5的拓扑结构为总线形,采用基带传输的方式,无中继器的情况下最远的传输距离可以达到500米。

在粗缆以太网中,我们可以通过中继设备将网络分为几段,如图4-6-1所示。

为了减少冲突,保证网络性能,IEEE802.3规定了“5-4-3”原则:即最多使用4个转发器连接5个网段,其中只有3个网段可以连接结点,其余的网段仅用作加长距离。

此外,粗缆以太网中,相邻收发器间的最小距离为2.5米,每段最多支持100个结点。

因此,10Base5网络的最大长度为2.5公里,网络结点最多为300个。

图4-6-1 粗缆以太网示意粗缆以太网的物理连接器包括:同轴电缆、网卡、收发器以及收发器(AUI)电缆。

2. 10Base2组网技术10Base2以太网也叫细缆以太网,因其价格比较低廉故又被称为“廉价网”。

10Base2与10Base5具有相同的传输速率,同为总线形局域网。

细缆以太网的特点是价格便宜且安装比较简单,但是传输距离比较短。

在不带中继器的情况下网段的最远距离为185米。

细缆以太网的连接部件包括:网卡(带BNC头)、细同轴电缆和BNC-T型连接器。

在这种组网技术中,收发器电路被集成到网卡中,收发器接头也被BNC-T型连接器取代,从而可以将站点直接连接到电缆上,取消了收发器电缆。

除了遵循“5-4-3”原则外,10Base2还规定:两个相邻BNC-T型接头之间的最小距离为0.5米,每段最多支持30个结点。

因此,10Base2网络的最大长度为925米,网络结点最多为90个。

3. 10BaseT组网技术继10Base5和10Base2后,80年代后期又出现了10BaseT。

5.4.1 千兆以太网规范5.4.1 千兆以太网规范因为千兆以太网技术仍是目前一种最主流应用的以太网技术,所以关于这种以太网的规范还在不断推出,以满足不同应用环境需求,改进技术性能。

最早在1998和1999年发布的IEEE 802.3z和IEEE 802.3ab标准中就包括1000Base-LX、1000Base-SX、1000Base-CX和1000Base-T(前三种统称为1000Base-X子系列),如图5-12所示。

其中前三个是由IEEE 802.3z标准规定的,而1000Base-T标准则是由IEEE 802.3ab规定的,是后面专门开发的。

这4个千兆以太网规范支持不同类型的光纤和双绞线电缆。

图5-12 千兆以太网体系结构但是在工业应用中,尽管有些规范并没有正式以标准形式对外发布(或者不是由IEEE发布的),但却实实在在有广泛的应用。

如1000Base-LH、1000Base-ZX、1000Base-LX10、1000Base-BX10、1000Base-TX这五种规范。

这样一来,在千兆以太网系列中加起来一共就有9种规范了。

在这9种千兆以太网规范中,根据所采用的传输介质类型,总体上分为两大类:基于光纤的和基于双绞线的。

下面分别予以介绍。

1.基于光纤的千兆以太网规范千兆速率已相当高,从总体性能上来说,最适宜的介质就是光纤了,所以自千兆以太网以后,包括后面的万兆,甚至现在正在研究的10万兆以太网规范中,绝大多数是基于光纤这种传输介质而开发的。

在以上9种千兆以太网规范中,就有6种是基于光纤的。

它们分别是已以标准形式发布的:1000Base-LX和1000Base-SX,还有没有以标准形式发布的:1000Base-LH、1000Base-ZX、1000Base-LX10和1000Base- BX10。

1000Base-LX这是一种通过光纤进行通信的千兆以太网规范,既可以使用单模光纤(SMF),也可以使用多模光纤(MMF)。

万兆以太网标准和规范都比较繁多:在标准方面,有2002年的IEEE 802.3ae,2004年的I EEE 802.3ak,2006年的I EEE 802.3an和IEEE 802.3aq,以及2007年的IEEE 802.3ap。

在万兆以太网规范方面,仅由上述IEEE标准中发布的规范就有10多个,如2002年在IEEE 802.3ae标准中发布的基于光纤的规范包括:10GBase-SR、10GBase –LR、10GBase –ER、10GBase-LX4、10GBase-SW、10GBase –LW、10GBase –EW;2004年在I EEE 802.3ak标准中发布的基于双绞线的10GBase –CX4;2006年在I EEE 802.3an标准发布的基于双绞铜线的10GBase-T;2006年在I EEE 802.3aq标准中发布的基于光纤的10GBase-LRM;2007年在I EEE 802.3ap标准中发布的基于铜线的10GB a se-KR和10GBase-KX4。

除此之外,还有一些不是由IEEE发布的万兆以太网规范,如Cisco的10GBase-ZR和10GBase-ZW,这些规范所对应的标准具体如图6-40所示。

以上这10多种万兆以太网规范可以分为三类:一是基于光纤的局域万兆以太网规范,二是基于双绞线(或铜线)的局域万兆以太网规范,三是基于光纤的广域万兆以太网规范。

下面分别予以介绍。

图6-40 万兆以太网标准与对应的规范1. 基于光纤的局域万兆以太网规范用于局域网的光纤万兆以太网规范有:10GBase-SR、10GBase-LR、10GBas e-LRM、10GBase-ER、10GBase-ZR和10GBase-LX4这六个。

l 10GBase-SR10GBase-SR中的“SR”是“short range”(短距离)的缩写,表示仅用于短距离连接。

以太网标准以太网标准是计算机网络中最重要的网络协议之一,它非常重要,因为它定义了计算机如何联网,参与网络通信。

以太网标准是由电子工业联合会(IEEE)制定的网络标准,最初由工程师Bob Metcalfe,他在1973年分发给其他研究人员进行评审。

自那时起,这一标准已被广泛采用,反映出电子工业联合会技术能力及认可度。

以太网标准的特征比较简单,它定义了硬件、软件、界面和协议的规范,此外,该标准还定义了以太网的最大长度,以太网的最大速度等。

此外,以太网标准还定义了网络数据单元(Network Data Unit)的格式,从而确保网络通信的可靠性。

以太网标准的基本功能包括:分组交换(packet switching)、局域网(Local area network)、广播(broadcasting)和组播(multicasting)。

其中,分组交换是指让计算机在发送数据时,一般不需要占用整个网络,而只需要一部分来传输数据,从而提高网络的效率。

局域网是指让多台计算机通过局域网进行信息传输,它通常由计算机的硬件、软件及网络设备组成。

广播是指让一台计算机发出的数据会被每个网络节点接收,它通常被用来传递重要的网络信息。

而组播则是指让一台计算机发出的数据只能被特定的网络节点接收,它也有助于提高网络的效率,并允许多用户同时共享一个网络。

以太网标准主要由IEEE 802.3系列协议构成,它们分别是IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z和IEEE 802.3ae 等。

IEEE 802.3系列协议主要包括以太网链路层协议(Ethernet LinkProtocol)、以太网数据链路层协议(Ethernet Data Link Protocol)和以太网网络层协议(Ethernet Network Protocol)等。

以太网标准的分布式网络设备有以太网交换机(Ethernet Switch)、以太网路由器(Ethernet Router)、以太网桥(Ethernet Bridge)和以太网集线器(Ethernet Hub)等。