大前庭导水管综合征的影像诊断PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:4.84 MB

- 文档页数:59

大前庭导水管综合征的MRI诊断目的:观察及分析大前庭导水管综合征患者的MRI表现,增强对大前庭导水管综合症MRI表现的认识,为临床诊断提供依据。

方法:回顾性分析15例患者的MRI资料,观察扩大的内淋巴管及内淋巴囊的信号特征,并测量相关数据。

结果:15例患者共27耳的内淋巴管及内淋巴囊均不同程度扩大,均呈长T2信号;有25耳呈稍长T1信号,2耳呈稍短T1信号。

结论:内淋巴囊的出现和扩大是诊断前庭导水管扩大的重要征象。

标签:大前庭导水管综合征;磁共振成像;诊断大前庭导水管综合征(large vestibular aqueduct syndrome,LV AS)是较为常见的先天性内耳发育畸形,即指不伴有其他内耳畸形的前庭导水管扩大合并并有感音性神经性耳聋[1]。

为胚胎发育时内耳发育停滞或紊乱所致,多于幼儿期或儿童期发病,多有不同程度的听力障碍,部分伴有眩晕等症状。

既往有学者对LV AS患者的CT表现进行观察,对该病的MRI表现却较少有学者描述[2-3]。

本文搜集并整理了15例患者的MRI影像资料,旨在增强对大前庭导水管综合征MRI表现的认识,为临床诊断提供依据,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料回顾性分析2011年5月-2014年12月期间来笔者所在医院就诊的LV AS患者15例,年龄35 d~25岁,中位年龄13岁,其中男9例,女6例;双侧者12例(24耳),单侧者3例,突发性听力下降并加重者11例,7例患者有眩晕症状,年龄最小者35 d患儿因脑干听力诱发电位异常而行MRI检查。

临床测听:轻-中度感音性神经性耳聋者6耳,重度17耳,全聋4耳。

并除外合并有其他内耳畸形的患者。

1.2 仪器与方法使用西门子公司Siemens Trio 3.0T超导磁共振,8通道头部相控阵线圈,患者均取仰卧位。

使用扫描序列包括横轴位快速自旋回波TSE T1WI,横轴位及冠状位TSE FS T2WI,FOV 24 cm×24 cm,层厚3 mm,层间距1 mm,采集次数2~4次。

大前庭水管综合征(Large Vestibular Aqueduct Syndrome,简称LVAS)是一种内耳发育异常的疾病,主要表现为听力下降、耳鸣、眩晕等症状。

其病因主要与前庭水管扩大有关,而前庭水管扩大则可能由于遗传因素、感染、药物等多种因素引起。

影像学诊断是LVAS的重要手段之一,其主要目的是确定前庭水管的大小和形态,以及评估内耳的结构和功能。

目前,常用的影像学检查方法包括CT扫描、MRI等。

在CT扫描中,可以通过测量前庭水管的直径来确定其大小。

一般来说,如果前庭水管的直径超过1.5mm,就可以诊断为LVAS。

此外,CT扫描还可以显示内耳的其他结构,如半规管、耳蜗等,有助于评估内耳的功能状态。

MRI是另一种常用的影像学检查方法,它可以提供更为详细的图像信息。

在MRI中,可以通过测量前庭水管的长度和宽度来确定其大小。

此外,MRI还可以显示内耳的软组织结构,如膜迷路、听神经等,有助于评估内耳的功能状态。

除了直接测量前庭水管的大小外,影像学诊断还可以通过观察内耳的其他异常来间接判断LVAS的存在。

例如,如果发现内耳的结构不完整或畸形,或者出现其他病理性改变,如水肿、出血等,都可能提示LVAS的存在。

总之,影像学诊断是LVAS的重要手段之一,可以帮助医生确定疾病的类型和程度,制定合理的治疗方案。

然而,需要注意的是,影像学检查结果只是参考依据之一,最终的诊断还需要结合临床表现和其他检查结果进行综合分析。

大前庭导水管ct诊断标准

大前庭导水管(endolymphatic duct)是内耳中的一部分,它负责排出内淋巴液。

CT扫描在诊断大前庭导水管相关疾病时起着重要作用。

然而,要根据CT结果来做出诊断,需要结合临床症状和其他影像学检查结果。

在进行CT诊断时,医生通常会关注以下几个方面:

1. 大前庭导水管的形态,通过CT扫描可以观察大前庭导水管的形态特征,如大小、形状、位置等。

异常的导水管形态可能与一些疾病相关。

2. 导水管内的液体状态,CT扫描可以帮助医生观察大前庭导水管内的液体情况,如有无积液或梗阻等情况。

3. 周围结构的情况,CT扫描还可以帮助医生观察大前庭导水管周围的结构,如骨质情况、邻近血管和神经的位置等,以排除其他疾病的可能性。

总的来说,大前庭导水管的CT诊断标准是综合分析上述方面的

观察结果,结合临床症状和其他检查结果,来判断导水管是否存在异常,进而做出相应的诊断。

需要专业医生根据具体情况进行判断和诊断。

Large Endolymphatic Sac Anomaly 大前庭导水管综合征影像医学英语阅读.医学词汇注释与简要讲解Key factsSynonym: Large vestibular aqueduct syndrome.Definition: Arrested development of inner ear leaves a large endolymphatic sac and mild cochlear dysplasia.Classic imaging appearance: CT shows large, bony vestibular aqueduct while high resolution T2 MR shows large endolymphatic sac.Large endolymphatic sac anomaly (LESA) is most common congenital anomaly of inner ear found by imaging.Congenital anomaly with acquired sensorineural hearing loss (SNHL) is usual. Child hears at birth but hearing deteriorates over early years of rge endolymphatic sac anomaly大内淋巴嚢异常(大前庭导水管综合征)endolymphatic内淋巴的sensorineural hearing loss(SNHL)感音神经性聋Imaging findings General featuresBest imaging clue: large endolymphatic sac.Bilateral anomaly (90%).Associated cochlear dysplasia (>75%).Associated vestibular and/or semicircular canal anomaly (50%).cochlear耳蜗的【prefix】dys-异常、障碍的dysplasia S W S. dysfunction功能障碍CT findingsTemporal bone CT: (1) Enlargement of bony vestibular aqueduct; (2)>1.5 mm, mid-aqueduct; (3) Alternatively, vestibular aqueduct diameter exceeding that of posterior semicircular canal diameter.CT less sensitive associated anomalies.temporal bone颠骨[prefix]semi- 半semicircular canal半规管semicoma半昏迷MR findingsHigh -r esolution T2of inner ear shows an enlarged endolymphatic sac. Associated cochlear dysplasia findings subtle : (1) Modiolar deficiency .(2)Scalar chamber asymmetry. (3) Cochlear apical turn dysmorphism. (4) Intermediate (incomplete partition). (5) Gross cystic cochlea.Imaging recommendationsThin - section temporal bone CT (1 mm) can make diagnosis of large endolymphatic sac anomaly routinely as long as large bony vestibular aqueduct is recognized.modiolar deficiency蜗轴缺失scalar chamber asymmetry蜗阶不对称cochlear apical turn dysmorphism耳蜗顶周(顶圈)不良intermediate(incomplete partition)耳蜗中周发育不全gross cystic cochlea巨大囊状耳蜗Thin-section high-resolution T2 MR (0.8~1 mm) can easily identify enlarged endolymphatic sac.Differential diagnosisLarge endolymphatic sac anomaly imaging appearance is diagnostic.No differential diagnosis for CT or MR appearance of this lesion exists.PathologyGeneral embryology-anatomyCongenital anomaly resulting from arrest of normal inner ear development. Arrested inner ear development seen as large endolymphatic sac and cochlear dysplasia.Arrest occurs in 7th week of fetal development.大前庭导水管综合征影像表现典型,无需鉴别诊断,重点是需要观察有无合并其他异常。

大前庭导水管综合征前庭大导水管综合征(large vestibular aqueduct syndrome,LVAS):是较为常见的先天性内耳发育畸形,常染色体隐性遗传病,属于先天性感音性神经聋。

最初由Valvassori和Clemis于1978年首先发现并命名,其本质上是脑脊液与外淋巴间异常交通的表现。

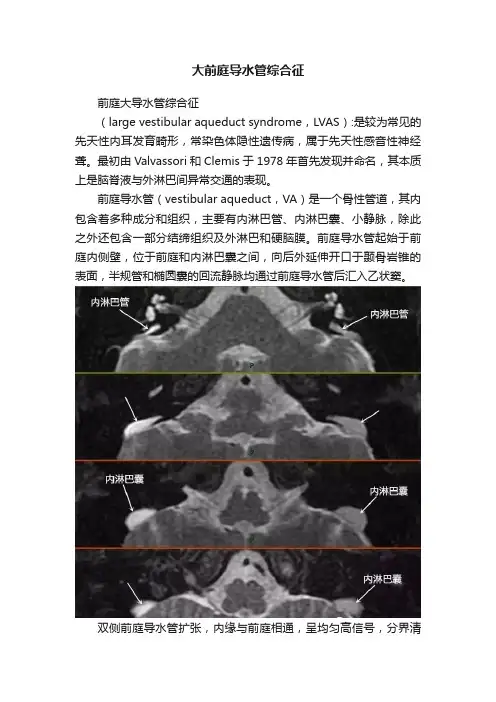

前庭导水管(vestibular aqueduct,VA)是一个骨性管道,其内包含着多种成分和组织,主要有内淋巴管、内淋巴囊、小静脉,除此之外还包含一部分结缔组织及外淋巴和硬脑膜。

前庭导水管起始于前庭内侧壁,位于前庭和内淋巴囊之间,向后外延伸开口于颞骨岩锥的表面,半规管和椭圆囊的回流静脉均通过前庭导水管后汇入乙状窦。

双侧前庭导水管扩张,内缘与前庭相通,呈均匀高信号,分界清楚。

VA扩大的原因可能是由于内淋巴管在胚胎发育时期停止或紊乱所致。

在胚胎时期VA较短而直,并且比较宽大,随着年龄的增长,逐渐变成狭长,并呈典型的倒“J”形。

如果在胚胎早起发生影响内耳发育的不良因素(如妊娠早期母体病毒感染或应用某些药物),则可促使VA停滞在胚胎时期较为宽大的状态。

前庭导水管扩大的根本因素是内淋巴囊和内淋巴管扩大。

耳蜗产生的内淋巴液流经内淋巴管和内淋巴囊,并能传导膜迷路内的压力。

在正常的情况下,狭窄的前庭导水管和耳蜗导水管内的膜迷路可以缓解颅内压迅速升高对内耳的冲击,但当前庭导水管扩大后而耳蜗导水管正常时,即便是较轻的颅脑外伤,也可导致脑脊液波动的压力,经明显扩大的内淋巴管和内淋巴囊传导至内耳使膜迷路发生破裂,使内外淋巴液混合,表现为突发性耳聋和眩晕。

这种突发性耳聋可以自行恢复或经过治疗后好转,临床上主要表现为波动性听力改变,反复发作可导致全聋。

3D内耳水成像显示扩张的内淋巴管和内淋巴囊。

VA宽度应<1.5mm,超过1.5mm则视为LVA。

MRI可以很清楚的显示出前庭导水管内扩大的内淋巴管和骨外的内淋巴囊。

在测量时与CT的方法一致,在MRI图像上应测量内淋巴管外口与半规管总脚连线的中点处直径,直径>1.5mm属于扩大。

大前庭导水管综合征大前庭导水管综合症(LVAS)又称为先天性前庭水管扩大,为一种先天性遗传性疾病,与常染色体隐性遗传有关;是最常见的一种先天性内耳畸形。

研究表明:先天性大前庭水管综合征的发病率为1.5%,占先天性内耳畸形的31.5%。

1791年Carlo Mondini 教授首先观察到了前庭水管扩大这一现象;1978 年,Valvassori 在3700 例听觉或前庭功能障碍患者的颞骨多轨迹断层摄影中,发现50 例患者(1.5%)前庭水管扩大,并将其命名为大前庭水管( large vestibular aqueduct , LVA) ;临床上伴有听力下降等症状者称为大前庭水管综合征。

先天性大前庭水管综合症,可从出生到青春期任何时期发病;典型的临床表现为出生时行听力筛查未通过,于3月内行听力诊断检查发现听力下降,经颞骨CT或内听道MRI影像学检查时确诊。

部分患儿出生时听力正常,但于婴儿期或年幼时才出现听力下降,表现为渐进性、波动性,发病形式可突然或隐匿,常于感冒和外伤时诱发。

在深入了解大前庭导水管综合症这一疾病之前,本期微信我们首先为大家简要介绍一下前庭水管的解剖及基本生理。

1-前庭水管的解剖前庭水管是一个细小的骨性管道,从前庭延伸到颞骨的岩部,包裹着充满了内淋巴液的膜性内淋巴管;作用是将前庭的膜迷路与颞骨内的内淋巴囊相连,正常的前庭水管是维持内淋巴液代谢所必需的前庭导水管是一骨性小管, 呈倒“J ”形,如下图 6 所示。

成人的前庭水管的平均长度约为10 mm , 可分为近侧段和远侧段两部分, 两段之间为峡部, 呈90~130°的交角。

近侧段较短, 位于前庭内侧,起始于前庭内侧壁,逐渐向后上方延伸,大部分位于骨迷路的内上方略偏后,与总脚平行;远侧段较长, 相当于“J”的长肢,呈三角形,尖部与峡部相连,末端开口于岩骨后内侧面,呈喇叭形,与内淋巴囊嵌合。

图 5-6:前庭水管的骨迷路及膜迷路相,呈倒“J ”形,近侧段较短, 位于前庭内侧,起始于前庭内侧壁,逐渐向后上方延伸,与总脚平行;远侧段较长, 相当于“J”的长肢,呈三角形,末端开口于岩骨后内侧面,呈喇叭形,与内淋巴囊嵌合。