混沌理论浅说

- 格式:ppt

- 大小:1.11 MB

- 文档页数:57

浅谈混沌理论及其在生活中的应用摘要:随着科学技术的不断发展以及科学研究的不断加深,最近几十年混沌学开始兴起。

在非线性科学上,混沌现象指的是一种确定的但不可预测的运动状态。

它的外在表现和纯粹的随机运动很相似,即都不可预测。

但和随机运动不同的是,混沌运动在动力学上是确定的,它的不可预测性是来源于运动的不稳定性。

或者说混沌系统对无限小的初值变动和微扰也具于敏感性,无论多小的扰动在长时间以后,也会使系统彻底偏离原来的演化方向。

本文将简单讨论一下混沌理论及其在生活中的应用。

关键词:混沌理论生活中的应用1、混沌理论的提出美国麻省理工学院气象学家爱德华·罗伦兹(Edward N.Lorentz)为了预报天气,他用计算机求解仿真地球大气的13个方程式,意图是利用计算机的高速运算来提高长期天气预报的准确性。

1963年的一次试验中,为了更细致地考察结果,在科学计算时,洛伦兹对初始输入数据的小数点后第四位进行了四舍五入。

他把一个中间解0.506取出,提高精度到0.506127再送回。

而当他喝了杯咖啡以后,回来再看时大吃一惊:本来很小的差异,前后计算结果却偏离了十万八千里!前后结果的两条曲线相似性完全消失了。

再次验算发现计算机并没有毛病,洛伦兹发现,由于误差会以指数形式增长,在这种情况下,一个微小的误差随着不断推移造成了巨大的后果。

后来,洛伦兹在一次演讲中提出了这一问题。

他认为,在大气运动过程中,即使各种误差和不确定性很小,也有可能在过程中将结果积累起来,经过逐级放大,形成巨大的大气运动。

于是,洛伦兹认定,他发现了新的现象:事物发展的结果,对初始条件具有极为敏感的依赖性。

1979年12月,洛伦兹在华盛顿的美国科学促进会的一次讲演中提出:一只蝴蝶在巴西扇动翅膀,有可能会在美国的德克萨斯引起一场龙卷风。

他的演讲和结论给人们留下了极其深刻的印象。

时至今日,这一论断仍为人津津乐道,更重要的是,它激发了人们对混沌学的浓厚兴趣。

浅谈混沌与世间种种巨大的力量相比,扇动着翅膀的蝴蝶似乎没多大力量。

然而有一句谚语却说:“中国上空的一只蝴蝶振动双翅,美国某处便下起了大雨。

”混沌理论可以证明这一谚语。

对蝴蝶力量的科学洞察始于洛伦兹的工作。

洛伦兹是一位气象学家,也被尊称为混沌理论的缔造者之一。

当时,洛伦兹正在检验一个简单的气象预测模型。

洛伦兹完成了冗长的计算后,需要对结果进行复核,他将 0. 506而不是初始的精确值 0.506127作为初值输入计算机。

他知道这样做将产生千分之一的误差,并预计在其气象预测中和原来的计算将有同等大小的差异。

然而,令他大为吃惊的是,新的天气预报和原先的结果几乎没有什么相似之处,他立即意识到了问题的症结所在:当计算机反馈出每一步的结果并作为原数据重新输入时,两组数据开始时的细微差别被迅速放大为巨大的差异。

这万分之一的误差——这种误差大约相当于多了一阵轻柔的微风——很快就使天气预报变成了一片混乱。

他用图像来模拟气候的变化 ,最后他发现,图像是混沌的,而且十分像一只蝴蝶张开的双翅。

这就是我们今天所熟知的 “蝴蝶效应“, 从科学的角度来看,蝴蝶效应反映了混沌运动的一个重要特征:系统的长期行为对初始条件的敏感依赖性。

混沌理论认为:在混沌系统中,初始条件十分微小的变化经过不断放大,对其未来状态会造成极其巨大的差别。

正所谓失之毫厘,谬以千里。

对气象工作者来说,那一天是黑暗的日子。

洛伦兹意识到:“如果大气层真是这样活动的话, 那么要想做出长期气象预报几乎是不可能了。

”但这一天的经历并非只对气象工作者有意义。

他冲破了束缚人们思想的堤坝,并为新的研究领域的开辟奠定了基石,由此引入了混沌这一理论。

我们再来看看一个简单的物理系统-单摆。

在一根不能伸缩的长度为 Z 的细线下端悬挂一个小球,微微移动后,就可以在一竖直面内来回摆动,这种装置称为单摆。

只要有一定物理常识就知道,在一定的条件下(忽略细线质量、空气阻力及系统内的摩擦力,且摆角) ,回复力 F=一k x ,单摆振动的回复力跟位移成正比而方向相反,单摆做简谐振动。

令⼈惊叹的混沌理论——背后的数学原理和哲学思考在20世纪60年代早期,⽓象学家爱德华·洛伦兹发现某些系统从根本上是不可预测的。

他的理论引发了⼀场名为“混沌理论”的科学⾰命。

有⼈说,简单的基本规则有时会产⽣奇异的复杂性。

那些复杂的结构通常有⾮常基源。

这种现象和理论在实践中经常被提及,但也出现在《怪奇物语》等电⼦游戏和《侏罗纪公园》等电影中。

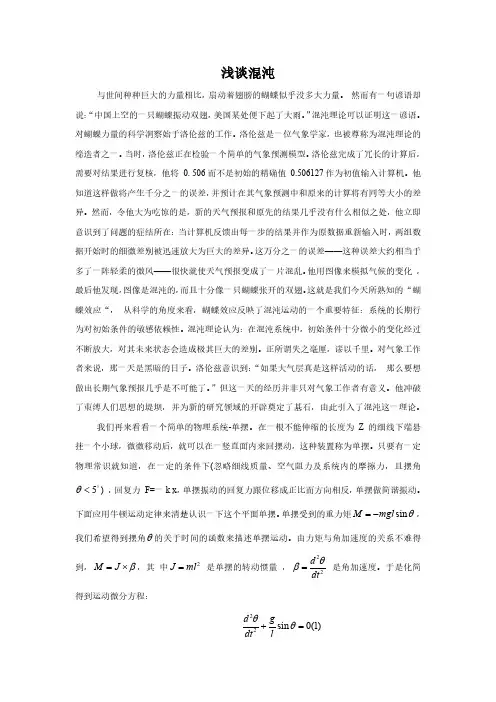

那么,混沌理论的实际定义是什么呢?它与数学有什么联系?它与可预测性和决定论有什么关系?如何将这些发现应⽤于⼀般情况?定义为了理解混沌理论,有必要讨论⼀下字典是如何描述它的:描述动态系统模式的数学,如天⽓、⽓体和液体的⾏为、演化等等。

因此,混沌理论是研究和描述动态系统的数学,它解释了随时间变化的过程。

科学家和数学家对混沌有不同的看法。

对他们来说,⼀个混沌的世界或混沌的问题是不可预测的,⼀个微⼩的偏差可能导致不可想象的后果引⼊科学爱德华·诺顿·洛伦茨,美国数学家、⽓象学家、⿇省理⼯学院⽓象学教授。

他在达特茅斯学院和哈佛⼤学学习数学。

他的职业⽣涯始于第⼆次世界⼤战期间,当时他是美国陆军航空队的⼀名⽓象预报员。

在⼀次天⽓预中,他在他的计算机模型上得到了⼀个⾮常不同的结果,因为只有⼀个微⼩的偏差。

爱德华证明了可预测性的局限性,这让许多科学家和⽓象学家感到震惊。

他们认为最终有可能预测更长⼀段时间的天⽓。

混沌理论阐述了变化过程的进展和演变,⽤微分⽅程来描述。

以前是⽆法计算出精确的解的,但现在它们可以⽤计算机进⾏数值计算。

由于变量初始值变化的敏感性,这些系统将表现出复杂且快速的偏差⾏为。

混沌系初始状态下不可避免的⼩误差⾮常敏感。

这决定了可预测性是有限度的。

吸引⼦和迭代吸引⼦是迭代附近点的x坐标的集合。

设函数y_1=x^2-1;y_2=x。

在抛物线y_1=x^2-1上取⼀个值,然后从这个初始值画⼀条⽔平线与y = x相交,交点的横坐标为新的x的值,记为x_1;然后把x_1代⼊抛物线。

混沌的道理

混沌的道理是指一种没有明确秩序或规则的状态或状态,是不确定和不可预测的。

混沌理论认为,通过非线性动力学系统的研究,可以揭示在看似不规则的混乱中存在着一定的隐含规律。

混沌理论认为,即使在一个连续演变的系统中,微小的变动也可能产生巨大的影响,从而导致系统的不可预测性。

这表明一些本质上复杂的系统,如天气模式、金融市场、心脏跳动等都可以归类为混沌系统。

混沌的道理也可以理解为一种对于事物和世界的一种思考方式。

混沌的道理认为,世界并不总是按照人们的期待和规则进行。

事物或现象是否按照规定进行,常常取决于诸多因素的复杂相互作用,而不是简单的线性或可预测的关系。

因此,我们应当接受和应对事物的不确定性和变化,而不是一味追求完美的秩序或规则。

混沌的道理也提醒我们要关注于变化、不确定性和复杂性,从中寻找新的可能性和机会。

通过适应和把握事物的不确定性,我们可以更好地应对变化和创新,提高个人和组织的适应性和竞争力。

混沌理论的主导思想是,宇宙本身处于混沌状态,在其中某一部分中似乎并无关联的事件间的冲突,会给宇宙的另一部分造成不可预测的后果。

这意味着,系统具有放大作用。

一个微小的运动经过系统的放大,最终影响会远远超过该运动的本身。

所以,当有人说,因为英国的一只蝴蝶扇了一下翅膀,中国可能会遭受一场台风时,他的观点里就包含着混沌理论的思想。

混沌理论的发展背景[1]混沌理论是对不规则而又无法预测的现象及其过程的分析。

一个混沌过程是一个确定性过程,但它看起来是无序的、随机的。

像许多其他知识一样,混沌和混沌行为的研究产生于数学和纯科学领域,之后被经济学和金融学引用。

在这些领域里,由于人们想知道在某些自然现象背后是否存在着尚未被认识的规律,因而激发了人们对于混沌的研究。

科学家已经注意到了某些现象,例如行星运动,是有稳定规律的,但其他的,比如像天气之类,则是反复无常的。

因此,关键问题在于天气现象是否是随机的。

曾经一度被认为是随机的后来又被证实是混沌的,这个问题激发了人们探索真理的热情。

如果一个变量或一个过程的演进、或时间路径看似随机的,而事实上是确定的,那么这个变量或时间路径就表现出混沌行为。

这个时间路径是由一个确定的非线性方程生成的。

在此,我们有必要介绍一下混沌理论的发展史。

人们对于混沌动态学的最初认识应当归功于Weis(1991),而Weis又是从几百年前从事天体力学的法国数学家Henry Poincare那里得到的启示。

Poincare提出,由运动的非线性方程所支配的动态系统是非线性的。

然而,由于那个时代数学工具的不足,他未能正式探究这个设想oPoincare之后的很长一段时间,对于这个论题的研究趋于涅灭。

然而,在20世纪60—70年代间,数学家和科学家们又重新开始了对这个论题的研究。

一个名叫Stephen Smale的数学家用差分拓扑学发展了一系列的理论模型。

气象学家Edward Lorenz设计了一个简单的方程组用来模拟气候,这个气候对于初始条件当中的变化极其敏感。

混沌理论概述1混沌理论的发展 (1)2混沌的主要特征 (2)(1)有界性 (2)遍历性 (2)内随机性 (2)分维性 (3)标度性 (3)普适性 (3)统计特征、正Lyapunov指数及连续功率谱等。

(3)3 混沌理论在保密通信中的应用 (3)1混沌理论的发展所谓混沌,粗略的说是一种在确定系统中所表现出来的类似随机而无规则运动的动力学行为。

由于混沌系统的奇异性和复杂性至今尚未被人们彻底了解,因此,至今混沌还没有一个统一的定义。

混沌是非线性确定性系统的一种内在的随机现象,对混沌现象的研究有助于人们对客观世界的正确认识和把握。

它揭示了自然界及人类社会中普遍存在的复杂性,反映了世界上无序和有序之间、确定性与随机性之间的辩证统一关系。

在混沌动力学的研究中,主要有三个方面的内容,一是研究系统从有序到混沌态的过渡,即探讨系统进入混沌状态的机制与途径;二是研究混沌中的有序行为,即探讨混沌中的普适性和标度不变性;三是研究如何有效地控制混沌或主动地利用混沌。

最先对混沌的研究可以追溯到19世纪,公认为真正发现混沌的第一位学者是法国数学、物理学家H. Poincare,他是在研究太阳系的三体运动时发现混沌的。

20世纪70年代,特别是1975年以后,是混沌科学发展史上光辉灿烂的年代。

在这一时期,混沌学作为一门新兴的学科正式诞生了。

1971年,法国的数学物理学家D. Ruelle和荷兰的F. Takens发表了著名论文《论湍流的本质》,在学术界首次提出用混沌来描述湍流形成机理的新观点,并为耗散系统引入了“奇怪吸引子”这一概念。

进入20世纪80年代,混沌研究己发展成为一个具有明确研究对象和基本课题、具有独特的概念体系和方法论框架的新学科。

从80年代中后期开始,混沌学更是与其它学科相互渗透、相互促进,无论是在生物学、生理学、心理学、数学、物理学、电子学、信息科学,还是在天文学、气象学、经济学,甚至在音乐、艺术等领域,混沌都得到了广泛的应用。

混沌理论浅说混沌一词原指宇宙未形成之前的混乱状态,我国及古希腊哲学家对于宇宙之源起即持混沌论,主张宇宙是由混沌之初逐渐形成现今有条不紊的世界。

在井然有序的宇宙中,西方自然科学家经过长期的探讨,逐一发现众多自然界中的规律,如大家耳熟能详的地心引力、杠杆原理、相对论等。

这些自然规律都能用单一的数学公式加以描述,并可以依据此公式准确预测物体的行径。

一·混沌学形成的背景在经典力学中,简化的力学模型人为地排除了偶然性,把必然性强烈地体现出来。

根据牛顿的动力学方程,可以从物体的初始状态准确地计算出在此之前或以后的任一时刻的运动状态,这些运动状态之间具有确定的、必然的因果联系。

拉普拉斯虽然对牛顿的一些错误观点作了尖锐的批判,但他却像牛顿一样积极宣传机械论,并把机械决定论推到了极端。

他在《概率论》引言中说:“让我们想象有个精灵,它知道在一定时刻的自然界里一切的作用力和组成这个世界的一切东西的位置;让我们又假定,这个精灵能够用数学分析来处理这些数据,由此,它能够得到这样的结果:把宇宙中最大物体的运动和最轻原子的运动都包括在同一个公式里。

对于这个精灵来说,没有不确定的东西。

过去和未来都会呈现在它的眼前。

”[1]1963年美国气象学家爱德华·诺顿·劳仑次]]提出混沌理论(Chaos),非线性系统具有的多样性和多尺度性。

混沌理论解释了决定系统可能产生[[随机]]结果。

理论的最大的贡献是用简单的模型获得明确的非周期结果。

在气象、航空及航天等领域的研究里有重大的作用二·混沌理论的基本概念混沌是指发生在确定性系统中的貌似随机的不规则运动。

一个确定性理论描述的系统,其行为却表现为不确定性——不可重复、不可预测,这就是混沌现象[2]1972年12月29日,美国麻省理工学院教授、混沌学开创人之一E.N.洛伦兹在美国科学发展学会第139次会议上发表了题为《蝴蝶效应》的论文,提出一个貌似荒谬的论断[3]:“在巴西一只蝴蝶翅膀的拍打能在美国得克萨斯州产生一个龙卷风”,并由此提出了天气的不可准确预报性。

混沌理论是对不规则而又无法预测的现象及其过程的分析。

一个混沌过程是一个确定性过程,但它看起来是无序的、随机的。

像许多其他知识一样,混沌和混沌行为的研究产生于数学和纯科学领域,之后被经济学和金融学引用。

一、什么是混沌理论混沌理论的主导思想是,宇宙本身处于混沌状态,在其中某一部分中似乎并无关联的事件间的冲突,会给宇宙的另一部分造成不可预测的后果。

混沌理论在许多科学学科中得到广泛应用,包括:数学、生物学、信息技术、经济学、工程学、金融学、哲学、物理学、政治学、人口学、心理学和机器人学。

二、混沌理论的发展背景混沌理论是对不规则而又无法预测的现象及其过程的分析。

一个混沌过程是一个确定性过程,但它看起来是无序的、随机的。

像许多其他知识一样,混沌和混沌行为的研究产生于数学和纯科学领域,之后被经济学和金融学引用。

在这些领域里,由于人们想知道在某些自然现象背后是否存在着尚未被认识的规律,因而激发了人们对于混沌的研究。

科学家已经注意到了某些现象,例如行星运动,是有稳定规律的,但其他的,比如像天气之类,则是反复无常的。

因此,关键问题在于天气现象是否是随机的。

曾经一度被认为是随机的后来又被证实是混沌的,这个问题激发了人们探索真理的热情。

如果一个变量或一个过程的演进、或时间路径看似随机的,而事实上是确定的,那么这个变量或时间路径就表现出混沌行为。

这个时间路径是由一个确定的非线性方程生成的。

在此,我们有必要介绍一下混沌理论的发展史。

人们对于混沌动态学的最初认识应当归功于Weis(1991),而Weis又是从几百年前从事天体力学的法国数学家HenryPoincare那里得到的启示。

Poincare提出,由运动的非线性方程所支配的动态系统是非线性的。

然而,由于那个时代数学工具的不足,他未能正式探究这个设想。

Poincare之后的很长一段时间,对于这个论题的研究趋于涅灭。

然而,在20世纪60-70年代间,数学家和科学家们又重新开始了对这个论题的研究。

从哲学的角度认识混沌理论混沌学是当代系统科学的重要组成部分,与相对论和量子力学的产生一样,混沌理论的出现对现代科学产生了深远的影响。

混沌运动的本质特征是系统长期行为对初值的敏感依赖性,所谓混沌的内在随机性就是系统行为敏感地依赖于初始条件所必然导致的结果。

我们可把混沌理解为:在一个非线性动力学系统中,随着非线性的增强,系统所出现的不规则的有序现象。

这些现象可以通过对初值的敏感依赖性、奇异吸引子、费根鲍姆常数、分数维、遍历性等来表征。

牛顿力学描绘的世界图景是钟表模式的世界图景:宇宙间的一切事物都象一架钟表,它们按照确定的方式运行,科学的任务就是阐明钟表的结构.揭示它的运行规律。

混沌学的研究则破坏了这种模式的科学根基,引导人们重新确定科学研究的任务。

未来科学的任务是从混沌的观点阐明客观世界这个超级巨系统的结构方式和运行机制。

混沌学从根本上打破了人类长期形成的片面的固定思维方式,不仅促进了自然科学向前发展,而且丰富了科学的唯物辩证法和方法论,具有划时代的哲学意义和科学意义。

混沌给我们带来的影响是巨大的,促进了科学思想和方法论一系列的重大革命,改变着人们的思维,促使人们在哲学上对其进行深层次的认识。

混沌学是非线性科学范畴,它认为世界的真实面目就是非线性的,经典物理学研究的线性不是自然界普遍存在的,而是相对于非线性的一个特例。

经典科学的线性观导致事物发展的简单性、确定性和还原性,而混沌理论的非线性世界观是对经典科学线性观的扬弃,它是有序与无序确定性和随机性、完全性和非完全性、自相似性和":自相似性相统一的世界,它们之间是可以互相转化、对立而统一的,遵循着辩证法的规律。

从简单到复杂,从线性到非线性,这是符合认识发展的规律的。

分叉、突变,对初值的敏感依赖性,长期行为的不可预见性,分形几何特性等是非线性的性质,分数维、费根鲍姆常数是对非线性系统作定量描述的普遍概念,所以,混沌的主要特性是可以被我们认识和描述的。

混沌与管理一些概念混沌通俗理解为一种完全无序的状态。

科学家们要区分以下3种状态:●稳定均衡:各组成要素总是处于或者能够迅速回到平衡状一间由恒温器控制的房间的温度可以说是处于稳定均衡状态:无论外界温度如何变化,恒温器总使房间回到预先设定的温度,在许多年里洗衣粉市场就曾近似于稳定均衡状态,主要竞争者的市场份额不会发生太大变化。

●有限度动荡(或混沌)。

这是一种有序和无序混合的状态,有许多无法预测的事件和变化,但系统行为的基本模式是可以确定的。

过去20年里,许多汽车市场就是处于混沌状态。

突如其来的冲击,如石油价格变动、消费者品位变化、来自环保主义者的压力、雄心勃勃的新竞争者以及政府政策使许多预测步入歧途,但是大致趋势仍然能够被那些更快行动的公司所掌握和利用。

●爆破性动荡——没有任何秩序和模式。

第二次世界大战发生的许多事件可以看做是这种状态的例子。

许多组织已经习惯于在近似稳定均衡状态的环境里运行,可是现在却发现它们处于混沌状态中。

组织都面对迅速的技术变革,如果能够有效利用,竞争者可能会出人意料地从一个落伍者成长为无法击败的领导者。

组织从稳定均衡状态走入混沌状态,对企业管理有深远的启示。

非线性系统线性系统类似于恒温器。

一个行动会带来一个直接的、可预测的反应。

非线性系统的例子可能是一场大型电视广告运动。

你花费1 000万英镑希望赢得3个百分点的市场份额。

经验和财务模型清楚地表明这个目标可以实现。

现实却出现了一系列未曾计划到的结果——竞争者反击,花费更多的资金,或者花费少但更有创意的广告击败你,或者推出特别的“半价销售”满足市场需求,使你的销售锐减并在银行结余上留下一个大窟窿。

竞争者可能更加激进,在公众中传播你的产品质量或安全性问题。

为什么需要混沌理论大多数人都承认,组织变得越来越复杂,越来越容易发生突然的、不可预料的变化。

在一个相当稳定的环境中,组织运行可以是一种传统等级制的机械方式。

最高管理者(由他们的顾问和公司计划人员辅助)设定战略,中层管理人员执行战略,精细的控制和报告体系将数以千计的数字沿着等级结构向上传送给负责人。

浅谈混沌理论的哲学意义姓名:文小刀浅谈混沌理论的哲学意义文小刀摘要:本文首先介绍了混沌理论的内含和产生,在此基础上介绍了它对自然科学和哲学思维的影响,最后提出了混沌理论的几种应用,以期探寻混沌理论的哲学意义。

关键字:混沌理论影响应用哲学意义混沌理论被认为是与相对论和量子力学齐名的震惊世界的第三大理论,是系统科学的重要组成部分。

混沌理论这个迷人的“奇异吸引子”,吸引着人们去探索混沌奥秘的科学前沿,而且像极具生命力的种子,撒遍自然科学和社会科学各个领域的沃土。

它将简单与复杂、有序与无序、确定与随机、必然与偶然的矛盾统一在一幅美丽的自然图景之中,推动了人类自然观与科学观的发展;也通过一系列崭新的范畴、语言和思维方式,充实了科学方法内容并促进了方法论的进步,对科学的发展和人类社会的发展必将产生深远的影响.一、混沌理论的含义及其产生混沌学是当代系统科学的重要组成部分,与相对论和量子力学的产生一样,混沌理论的出现对现代科学产生了深远的影响.混沌运动的本质特征是系统长期行为对初值的敏感依赖性,所谓混沌的内在随机性就是系统行为敏感地依赖于初始条件所必然导致的结果.我们可把混沌理解为:在一个非线性动力学系统中,随着非线性的增强,系统所出现的不规则的有序现象。

这些现象可以通过对初值的敏感依赖性、奇异吸引子、费根鲍姆常数、分数维、遍历性等来表征。

混沌有如下的本质特征:1。

混沌产生于非线性系统的时间演化,作为系统基础的动力学是决定论的,无须引进任何外加噪声。

因而混沌是非线性确定系统的内禀行为。

2.混沌行为对初始条件极具敏感,导致长期行为具有不可预测性,也即我们所说的确定系统产生的不确定性或随机性。

这一特征不同于概率论中的随机过程,随机过程中的随机性是指演化的下一次结果无法准确预知,短期内无法预测,但长期演化的总体行为却呈确定的统计规律,混沌行为刚好相反,短期行为可确知,长期行为不确定。

3.混沌行为在几何结构上具有尺度变换下的不变性,即在不同尺度下具有惊人的自相似性。

混沌理论的概念混沌理论是一种非线性动力学理论,研究的是复杂系统的行为。

它起源于20世纪60年代末70年代初,由美国的数学家和物理学家发展而成。

混沌理论对于我们理解自然界和社会系统中的复杂现象具有重要意义。

混沌理论的核心概念是“混沌”,它指的是一种似乎没有规律可循、具有极高灵敏度的运动状态。

一个混沌系统具有以下几个特征:首先,它是非线性的,即其演化方程不是线性的。

其次,它具有灵敏依赖初值的特性,即微小的初值差别会导致系统在演化过程中产生巨大不同的结果。

最后,它具有迭代运算的性质,即某一时刻系统的状态可以通过迭代运算得到下一时刻的状态。

混沌系统的典型例子是天气系统。

天气系统是一个非线性的系统,它的演化方程非常复杂,受到许多因素的影响。

由于初始条件的微小差别,同一天气模型在不同起点的模拟结果会有很大的不同,这就是天气系统的灵敏依赖初值的特点。

天气系统的演化也具有迭代运算的性质,即通过多次迭代可以得到未来时刻的天气预报。

混沌理论的发展使我们认识到,即使在一些简单的非线性系统中,也可能出现复杂的、看似随机的行为。

混沌理论不仅仅改变了我们对于系统演化的认识,也在一些实际应用中发挥着重要的作用。

在科学研究领域,混沌理论帮助我们更好地理解和解释复杂系统的行为。

例如,在生物学中,混沌理论被用来研究生物振荡、神经网络等问题,有助于揭示生物系统内部的复杂动力学机制。

在天文学中,混沌理论被用来研究行星运动、恒星动力学等问题,深化我们对宇宙的认识。

在工程应用中,混沌理论也具有重要价值。

例如,混沌现象被应用于数据加密,如混沌加密算法可以保护敏感信息的安全。

此外,混沌现象还可以用于优化算法,如混沌搜索算法可以应用于解决复杂优化问题,提高计算效率。

此外,混沌理论还对社会科学领域的研究有着一定的启示作用。

社会系统是一个非线性、复杂的系统,混沌理论的应用可以帮助我们理解社会系统的演化规律、预测社会现象的发展趋势。

例如,混沌理论被用来研究经济系统中的波动,以及人群行为中的复杂模式。

投资中的“混沌理论”!(深度剖析)在混沌的世界中,今天并不能预测明天,如果我们以简单的线性模式去理解世界,最终一定会被碰得头破血流。

投资表面上比拼的是能力、水平,其实比拼的是对世界真相的认识。

我们的老祖先很早就说过,真理是不可言说的,世上没有绝对真理,只存在相对真理。

所以,决定我们交易成绩的是最新的相对真理、最先进的世界观。

在股票交易市场里,想要成为赢家,对这个世界运动规律的探索,尤其重要。

迄今为止,人类对这个世界的认知,已经出现了五次颠覆。

这五大颠覆由五大定律所引发,五大定律实际上是人类的五种思维方式,展现了人类思维进化的路径。

第一定律是“勾股定律”,这反应了当时人类的“平行时空观”。

最先将其运用于实践的是毕达哥拉斯,这是当时最先进的理念,他也因此获取了很大的财富,宰了百头牛庆祝,故该定律也被称为“百牛定律”。

第二定律是“牛顿的万有引力和运动三定律”,该定律能解释人类肉眼所看到的一切现象,这反映了当时人类“绝对时空观”,这是对平行时空观的一大进步。

拥有此观念者,对平行时空观念者是“降维攻击”。

第三定律是“爱因斯坦的相对论理论”,该定律能解释我们肉眼所看不到的分子、原子、宇宙星系等运动的规律,是对牛顿定律的重大补充,这反映了当时人类的“弯曲时空观”。

第四定律是“热力学第二定律”,该定律描述了热不可能自发的、不付代价的从低温传到高温,这反映的是“不可逆的时空观”。

第五定律是“混沌理论”,该理论认为世界是非线性的,事物的发展总是敏感的依赖初始条件,通过自我相似的秩序复制来实现,其反映的是“分形时空观”。

它是当今世界最先进的世界观,已经开始广泛的运用于各大领域。

混沌理论是现在最先进的时空观!有人说:“20世纪的科学家只有三件事将被记住:相对论、量子力学和混沌”。

“上世纪初人们经历了相对论和量子力学两次科学革命。

混沌革命,却是我们正在经历的革命。

”混沌理论认为,能量永远会遵循阻力最小的途径发展,事物的发展总是敏感的依赖初始条件,通过自我相似的秩序复制来实现。