真菌药敏试验方法比较

- 格式:ppt

- 大小:137.00 KB

- 文档页数:26

![真菌药敏试验方法比较[荟萃精制]](https://uimg.taocdn.com/f24dbb188762caaedc33d461.webp)

真菌药敏试验方法比较1.环形扩散法:环形扩散法是目前最常用的真菌药敏试验方法之一、该方法将抗真菌药物以不同浓度滴入含有标准化真菌菌悬液的琼脂平板上,然后培养一段时间后观察菌落的生长。

通过测量最小抑菌浓度(MIC),可以判断真菌对抗真菌药物的敏感性。

环形扩散法具有操作简便、结果比较准确的优点,但需要较长的培养时间。

2.E测试法:E测试法是一种可定量测定真菌对抗真菌药物敏感性的方法。

该方法使用一种含有不同浓度抗真菌药物的梯度试纸条,将试纸贴附在含有真菌菌悬液的琼脂平板上,然后培养一段时间。

抗真菌药物的最小抑菌浓度可以通过读取试纸上的抑菌浓度值来测定。

E测试法具有快速、准确、可定量的优点。

3.微量平板法:微量平板法是一种适用于真菌药敏试验的高通量筛选方法。

该方法在微孔控制出菌的琼脂平板上,以液体方式将不同浓度的抗真菌药物加入孔中,并装入真菌菌悬液。

随后,通过观察孔内菌落的生长情况,可以确定真菌对抗真菌药物的敏感性。

微量平板法适用于大规模组织后续处理的真菌药敏试验,具有扩增快、操作简便的特点。

4.流式细胞仪法:流式细胞仪法是一种新兴的真菌药敏试验方法。

该方法利用流式细胞仪对真菌菌株进行染色,然后利用多色激光激发荧光信号。

通过检测细胞死亡、增殖和产生细胞壁变化等生物学特性,可以评估真菌对抗真菌药物的反应。

流式细胞仪法具有高通量、高灵敏度和定量分析的优点。

总的来说,环形扩散法是目前应用最广泛的真菌药敏试验方法,但需要较长的培养时间。

近年来,随着技术的进步,E测试法、微量平板法和流式细胞仪法等新方法的应用逐渐增多,可以更准确、快速地评估真菌菌株对抗真菌药物的敏感性。

真菌药敏试验方法的选择应根据实验目的、研究对象和实验条件等因素来确定。

需要进一步的研究来评估这些方法在临床实践中的可行性和可靠性。

真菌的鉴定及药敏试验分析真菌对人类健康的危害包括由病原性真菌、条件致病真菌所致的深部真菌病和浅部真菌病;由气传真菌所致的变态反应真菌症即过敏;由污染真菌产毒所致的真菌中毒症。

随着医学的发展,特别是抗生素的广泛使用,大量治疗手段的开展,免疫障碍疾病的大量发生,使真菌感染的情况日益增加,医院感染中的真菌感染也不断增加,因而,掌握真菌检验的方法就成为检验工作中的一个重要组成部分。

1 材料与方法1.1 真菌来源收集临床送检标本所分离出的真菌120例,男性84例,女性36例,其中痰液96株,粪便11例,咽拭子12例、尿液5例、血液4例,分泌物3例。

1.2 采集及处理根据真菌侵犯组织和器官的不同而采集不同的标本,而采集最合适的标本是决定能否找到病原性真菌的关键,要尽量用消毒方法采集标本以免污染。

深部真菌病的标本如血液、脑脊液、脓液、尿、痰等应及时收集检查,一般不超过1~2h,以免变质污染,标本采取前,应忌用药。

为避免污染杂菌,在收集标本时,应严格无菌操作,必要时在培养基内加入抗生素类。

1.3 检验方法1.3.1 酵母样菌的检验直接涂片法各类标本,除脑脊液、尿、胸水、腹水等需离心沉淀后取沉淀物作涂片外,其他均可用生理盐水或10%~40%KOH作涂片后直接镜检或用革兰、墨汁、0.1%甲苯胺蓝染色后镜检。

分离酵母样菌所选用的培养基为沙保弱固体或液体培养基,在培养基中可加入各种抗生素抑制细菌的生长、有利于真菌生长含抑制剂的霉菌琼脂。

将备类标本直接接种上述培养基,除新型隐球菌需同时接种两支培养基;一支孵育于37℃,另一支孵育于22~28℃,其他酵母菌均孵育于22~28℃。

每日观察生长情况。

根据酵母菌在培养基上的菌落特征及在玉米粉吐温80培养基上生长物在显微镜下生长情况可作初步鉴定。

1.3.2 丝状真菌的检验某些丝状真菌如孢子丝菌或荚膜组织胞浆菌的直接涂片,必须染色后检查。

真菌的形态和结构通过染色更为清楚,不染色涂片不易保存,染色涂片可长期保存。

真菌体外药物敏感试验简介刘根焰,赵旺胜南京医科大学第一附属医院医学检验科/南京医科大学检验系, 南京 210029 随着移植、肿瘤和免疫缺陷患者的增多,侵袭性真菌感染(Invasive fungal infections ,IFI)病例也明显增加;随着临床真菌耐药性的出现,经验性抗真菌治疗越来越困难;随着新的抗真菌药物不断投入临床,传统的抗真菌药物敏感试验标准已难以覆盖。

诸多因素都要求临床微生物室真菌药物敏感试验能够与时俱进。

然而,当前国内临床微生物室真菌药物敏感试验开展的情况却不容乐观,首先表现在开展这项临床服务的实验室少,多局限于少数教学医院;其次,各个实验室采用的方法参差不齐,相互之间的结果可比性差。

为此,本文将介绍临床真菌药物敏感试验的标准参考方法和市场上关于真菌药物敏感试验的仪器和试剂,希望有助于各级医院临床真菌药物敏感试验的规范化开展。

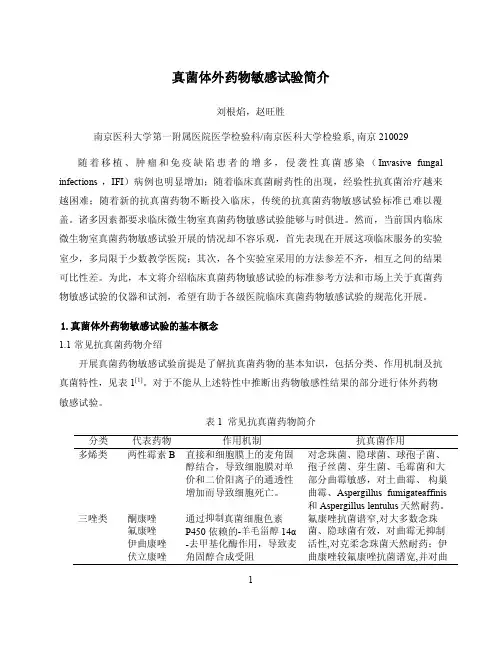

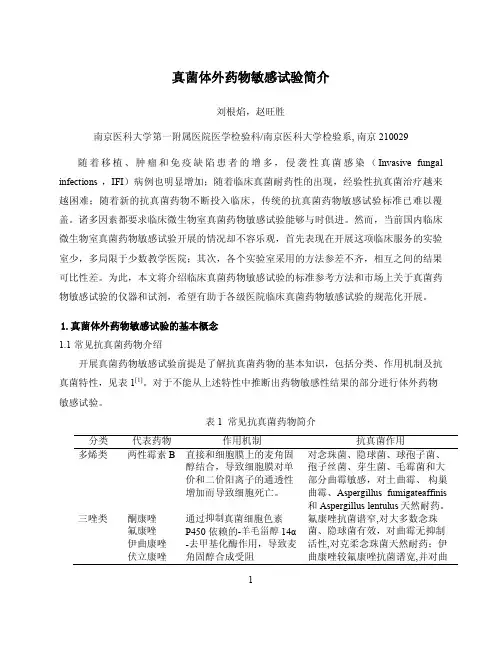

1.真菌体外药物敏感试验的基本概念1.1 常见抗真菌药物介绍开展真菌药物敏感试验前提是了解抗真菌药物的基本知识,包括分类、作用机制及抗真菌特性,见表1[1]。

对于不能从上述特性中推断出药物敏感性结果的部分进行体外药物敏感试验。

表1 常见抗真菌药物简介分类代表药物作用机制抗真菌作用多烯类两性霉素B 直接和细胞膜上的麦角固醇结合,导致细胞膜对单价和二价阳离子的通透性增加而导致细胞死亡。

对念珠菌、隐球菌、球孢子菌、孢子丝菌、芽生菌、毛霉菌和大部分曲霉敏感,对土曲霉、构巢曲霉、Aspergillus fumigateaffinis 和Aspergillus lentulus天然耐药。

三唑类酮康唑氟康唑伊曲康唑伏立康唑通过抑制真菌细胞色素P450 依赖的-羊毛甾醇14α-去甲基化酶作用,导致麦角固醇合成受阻氟康唑抗菌谱窄,对大多数念珠菌、隐球菌有效,对曲霉无抑制活性,对克柔念珠菌天然耐药;伊曲康唑较氟康唑抗菌谱宽,并对曲1泊沙康唑舍他康唑霉有抑制作用;伏立康唑较氟康唑抗菌谱宽,并对曲霉、镰刀菌和其它透明丝孢霉有抑制作用;泊沙康唑抗菌谱最宽,对念珠菌,曲霉、镰刀菌、接合菌和其它透明丝孢有效;舍他康唑主要对皮肤癣菌和念珠菌抗菌活性较强烯丙胺类特比萘芬萘替芬抑制角鲨烯环氧化酶而干扰麦角固醇的生物合成。

真菌体外药物敏感试验简介刘根焰,赵旺胜南京医科大学第一附属医院医学检验科/南京医科大学检验系, 南京 210029 随着移植、肿瘤和免疫缺陷患者的增多,侵袭性真菌感染(Invasive fungal infections ,IFI)病例也明显增加;随着临床真菌耐药性的出现,经验性抗真菌治疗越来越困难;随着新的抗真菌药物不断投入临床,传统的抗真菌药物敏感试验标准已难以覆盖。

诸多因素都要求临床微生物室真菌药物敏感试验能够与时俱进。

然而,当前国内临床微生物室真菌药物敏感试验开展的情况却不容乐观,首先表现在开展这项临床服务的实验室少,多局限于少数教学医院;其次,各个实验室采用的方法参差不齐,相互之间的结果可比性差。

为此,本文将介绍临床真菌药物敏感试验的标准参考方法和市场上关于真菌药物敏感试验的仪器和试剂,希望有助于各级医院临床真菌药物敏感试验的规范化开展。

1.真菌体外药物敏感试验的基本概念1.1 常见抗真菌药物介绍开展真菌药物敏感试验前提是了解抗真菌药物的基本知识,包括分类、作用机制及抗真菌特性,见表1[1]。

对于不能从上述特性中推断出药物敏感性结果的部分进行体外药物敏感试验。

表1 常见抗真菌药物简介分类代表药物作用机制抗真菌作用多烯类两性霉素B 直接和细胞膜上的麦角固醇结合,导致细胞膜对单价和二价阳离子的通透性增加而导致细胞死亡。

对念珠菌、隐球菌、球孢子菌、孢子丝菌、芽生菌、毛霉菌和大部分曲霉敏感,对土曲霉、构巢曲霉、Aspergillus fumigateaffinis 和Aspergillus lentulus天然耐药。

三唑类酮康唑氟康唑伊曲康唑伏立康唑通过抑制真菌细胞色素P450 依赖的-羊毛甾醇14α-去甲基化酶作用,导致麦角固醇合成受阻氟康唑抗菌谱窄,对大多数念珠菌、隐球菌有效,对曲霉无抑制活性,对克柔念珠菌天然耐药;伊曲康唑较氟康唑抗菌谱宽,并对曲1泊沙康唑舍他康唑霉有抑制作用;伏立康唑较氟康唑抗菌谱宽,并对曲霉、镰刀菌和其它透明丝孢霉有抑制作用;泊沙康唑抗菌谱最宽,对念珠菌,曲霉、镰刀菌、接合菌和其它透明丝孢有效;舍他康唑主要对皮肤癣菌和念珠菌抗菌活性较强烯丙胺类特比萘芬萘替芬抑制角鲨烯环氧化酶而干扰麦角固醇的生物合成。

药敏实验的方法有哪些

药敏实验是研究不同细菌对抗生素的敏感性和耐药性的方法,常用的药敏实验方法包括:

1. 纸片扩散法:将含有不同抗生素的消毒纸片施加在含菌培养基表面,观察菌落周围的抑菌圈直径大小,判断细菌对抗生素的敏感程度。

2. 微量稀释法:在含有不同浓度抗生素的液体培养基中接种细菌,观察最小抑菌浓度,即该抗生素能够抑制该菌株的最低有效浓度。

3. 气溶胶化验法:将含有不同抗生素的气溶胶喷洒在含菌培养基中,观察菌落周围的抑菌圈直径大小,判断细菌对抗生素的敏感程度。

4. 坦能法:将不同抗生素与抑菌剂混合,制成坦能板后进行药敏实验,以检测革兰氏阴性细菌对抗生素的敏感性和耐药性。

5. 自动化微生物分析系统:采用自动化设备对不同细菌的抗生素敏感性进行测试,具有高效、精确、快速等优点。

第1篇本次实验旨在探究不同抗真菌药物对致病性外瓶霉的敏感性,为临床正确用药提供理论依据。

实验采用微量稀释法,对13株皮炎外瓶霉、17株甄氏外瓶霉、13株丛梗孢外瓶霉、10株棘状外瓶霉及4株威尼克外瓶霉进行药物敏感性测试,所研究的药物包括伊曲康唑、氟康唑、酮康唑、二性霉素B及5-氟胞嘧啶。

一、实验结果1. 致病性外瓶霉对不同抗真菌药物的敏感性存在差异。

2. 二性霉素B对各类外瓶霉的抑菌效果均较好,最小抑菌浓度(MIC)较低。

3. 伊曲康唑对各类外瓶霉的抑菌效果次之,MIC较二性霉素B略高。

4. 氟康唑对各类外瓶霉的抑菌效果较差,MIC较高。

5. 酮康唑对各类外瓶霉的抑菌效果最差,MIC最高。

6. 5-氟胞嘧啶对各类外瓶霉的抑菌效果与氟康唑相似,MIC较高。

二、结论1. 二性霉素B是治疗致病性外瓶霉感染的首选药物,具有较高的疗效和安全性。

2. 伊曲康唑可作为二性霉素B的替代药物,但在治疗过程中需密切监测病情变化。

3. 氟康唑和酮康唑对致病性外瓶霉的抑菌效果较差,不推荐作为首选药物。

4. 5-氟胞嘧啶可作为氟康唑和酮康唑的替代药物,但在治疗过程中需密切监测病情变化。

5. 在临床用药过程中,应根据患者的具体情况和病原菌的药物敏感性,合理选择抗真菌药物。

6. 本实验结果为临床抗真菌药物的应用提供了理论依据,有助于提高治疗效果,降低耐药性。

7. 在今后的研究中,可进一步探讨不同药物联合应用对致病性外瓶霉的抑制作用,以期为临床治疗提供更多选择。

8. 同时,应加强对病原菌耐药性的监测,及时发现并应对耐药性问题的出现。

总之,本次实验结果为临床抗真菌药物的应用提供了有益参考,有助于提高治疗效果,降低耐药性,为患者提供更好的医疗服务。

第2篇一、实验背景随着抗生素的广泛应用,细菌耐药性问题日益严重。

为了解我国致病菌的耐药情况,本研究采用微量稀释法,对某医院临床分离的13株皮炎外瓶霉、17株甄氏外瓶霉、13株丛梗孢外瓶霉、10株棘状外瓶霉及4株威尼克外瓶霉进行了抗真菌药物敏感性试验,旨在为临床合理用药提供依据。

酵母样真菌鉴定流程及药敏试验方法英文回答:Identification of yeast-like fungi and the methods for antifungal susceptibility testing are essential in clinical laboratories for the diagnosis and treatment of fungal infections. In this response, I will explain the general process of yeast-like fungi identification and the methods used for antifungal susceptibility testing.Yeast-like fungi identification process:1. Specimen collection: The first step is to collect a clinical specimen from the patient, such as blood, urine, or respiratory secretions. The specimen should be collected using aseptic techniques to avoid contamination.2. Microscopic examination: The collected specimen is then examined under a microscope to identify the presence of yeast-like fungi. The characteristic morphology of yeastcells, such as budding or pseudohyphae formation, can help in the initial identification.3. Culture: If yeast-like fungi are observed in the microscopic examination, the specimen is cultured on appropriate agar media, such as Sabouraud dextrose agar or chromogenic media. The culture is incubated at an optimal temperature for yeast growth, typically around 30°C.4. Colony morphology: After incubation, the colonies that grow on the agar media are examined for their macroscopic characteristics, such as color, texture, and size. These characteristics can provide additional clues for identification.5. Biochemical tests: Various biochemical tests are performed to differentiate different species of yeast-like fungi. These tests may include carbohydrate assimilation tests, enzyme production tests, and other metabolic reactions. The results of these tests help in narrowing down the identification to a specific species.6. Molecular methods: In some cases, molecular methods such as polymerase chain reaction (PCR) or DNA sequencing are used for more accurate and rapid identification of yeast-like fungi. These methods can detect specific genetic markers or sequences that are unique to different species.Antifungal susceptibility testing methods:Once the yeast-like fungi are identified to the species level, it is important to determine their susceptibility to antifungal drugs. This helps in selecting the mosteffective treatment for the patient. The two commonly used methods for antifungal susceptibility testing are:1. Disk diffusion method: In this method, paper disks containing different antifungal drugs are placed on an agar plate that has been inoculated with the yeast-like fungi. The plate is incubated, and the zone of inhibition around each disk is measured. A larger zone of inhibitionindicates greater susceptibility to the drug.2. Broth microdilution method: This method involvespreparing a series of dilutions of antifungal drugs in a liquid growth medium. The yeast-like fungi are then added to each well of a microtiter plate containing the drug dilutions. The plate is incubated, and the minimum inhibitory concentration (MIC) of the drug, which is the lowest concentration that inhibits fungal growth, is determined.中文回答:酵母样真菌的鉴定和药敏试验方法对于临床实验室诊断和治疗真菌感染至关重要。

五种抗真菌药物对皮肤真菌的体外敏感性对比试验研究≥四川畜牧兽医学院1999.13(1) SichuanInstituteofAnimalHusbandryandV eterinaryMedicine体摘要应用五种抗真菌药物对引起人,兽皮癣病的石膏样毛癣菌,堇色毛癣菌的体外敏感性试验进行对比观察,旨在指导临床治疗用药.方法采用沙保弱氏药液培养基种菌试管法.结果五种药物对石膏样毛癣菌的MIC,MFC值分别是:足光粉0.78—1.56Ing,rnl,达克宁霜3.2~6.4mrnl,皮康王4'8mCml,脚癣一次净7.8~15.6ml,脚癣狐臭宁31.2—62.4ml;对堇色毛癣菌的MIC,MFC值分别是:足光粉1.56—3.12mg/ml,达克宁霜1.6—3.2mg/ml,皮康王8—16mg,rnl,脚癣一次净1.56—31.2盯d,脚癣狐臭宁31.2—62.4盯d.结论足光粉对石膏样毛癣菌的MIC,MFC值最小,脚癣狐臭宁对石膏样毛癣菌,堇色毛癣菌的MIC,MFC值相同.提示足光粉在临床上治疗单独一种真菌感染的皮癣病效佳,脚癣狐臭宁在临床上治疗两种以上真菌混合感染的皮癣病效果最优.关键词抗真菌药物皮肤真菌MICMFC对比试验人畜共患皮肤真菌病,大多数是由毛癣菌属的致病性真菌侵染皮肤,毛发,被毛,羽毛,指(趾)甲和爪.由于引起人兽皮癣病的病原性真菌种类繁多,各具形态特点,且在自然环境中分布十分广泛,繁殖力强,对外界环境的抵抗力也较强.临床上使用的抗真菌感染的药物,目前虽种类繁多,但真正能有效根治的药物却很少,而许多药物的副作用大….盲目地使用抗生素,亦未能起到明显的抗菌作用,反而使耐药菌株不断出现.为比较研究五种抗真菌药物的药效,以期指导临床合理使用抗真菌药物.1材料及方法1.1材料1.1.1药物与试剂脚癣一次净批号:970523—4,贵州神奇制药有限公司;达克宁霜批号:970516—3,西安杨森制药有限公司;皮康王批号:970529—03,昆明滇虹天然药物厂;足光粉批号:970131—32,成都中药厂;脚癣狐臭宁(由斑蟊,狼毒,樟脑,冰片等组成)由四川畜牧兽医学收稿日期:1998—1O一28笙.1_塑垄篁!互墓堕垫物对皮肤真菌的体外敏感性对比试验研究35院中兽医教研室提供;放线菌酮批号:681__9,ChemieAG;葡萄糖批号:931005,重庆北碚化学试剂厂;蛋白胨批号:940928,湖北医药公司化玻站分装;氯霉素批号:970703,重庆西南药业有限公司.1.1.2实验菌种石膏样毛癣菌(Trichophytonmetgrophytes)由四川皮肤病防治研究所提供;堇色毛癣菌(T.vidaleum),亦称紫色毛癣菌(TrichophytonViolaceumSabouraud),从患者所采集的病料,经分离培养,镜检系真菌疱子,菌丝,并通过真菌学鉴定即得.1.1.3实验设备实验室常规设备.1.1.4培养基沙保弱氏培养基J.1.2方法1.2.1菌种制备在无菌操作下,钩取(或刮取)已分离培养的真菌孢子菌丝接种于沙保弱氏液体培养基中,置25℃的隔水式电热恒温中培养2-3周,菌落生长良好者备用. 1.2.2培券基的制备准确称取葡萄糖40.0g.蛋白胨10.0g,量取l000ml蒸馏水,盛于锥形瓶中加热溶解,再加125g氯霉素,150g放线菌酮,待溶解混匀后,用移液管吸取分装试管(5.0rnl/支),纱布棉塞塞紧包裹,然后高压灭菌15磅15min,待冷却后备用.1.3敏感性试验1.3.1实验药物的制备对石膏样毛癣菌抑菌药物的配制:足光粉1.0g,加入20.0ml 蒸馏水溶解;达克宁霜1.0g,加蒸馏水18.12rnl溶解;皮康王1.2g,加18.5rnl蒸馏水溶解.取13×100mm灭菌有棉塞的沙氏液试管各11支,编号排列在试管架上,然后各吸取5rnl受试药物,分别加入每组第1管,混匀后取5rnl放入第2管中,依次类推,直到第9管取出5rnl弃去,使成1:1,1:2,1:4,l':8……等各种浓度.第l0管不加药物,不种菌作空白对照,以便观察沙氏培养液是否被污染.第11管不加药物,只种菌作对照,以便观察沙氏液是否适合于真菌生长.脚癣一次净取5ml,加入第1管,操作同上法.脚癣狐臭宁取2.5rnl,加2.5rnl蒸馏水混匀后加入第l管,操作同上法.对堇色毛癣菌抑菌药物的配制:足光粉2.0g,加20.0ml蒸馏水溶解;达克宁霜2.25g,加39.0ml蒸馏水溶解;皮康王1.4g,加10.96rnl蒸馏水溶解;脚癣一次净取2.5rnl,加7.5rnl蒸馏水混匀;脚癣狐臭宁取2.5,加蒸馏水2.5混匀;其余操作方法与石膏样毛癣菌方法相同.1.3.2抑菌试验将分离纯培养的石膏样毛癣菌,堇色毛癣菌,在无菌操作下各钩取米粒大小的菌落,分别接种于含有不同浓度受试药物的沙氏液培养基试管中,然后置25~C的隔水式电热恒温箱中培养3—4周,观察菌落的生长情况,并作好记录.1.3.3MIC值判定方法用肉眼观察接种菌菌落的大小(米粒大)判定:凡菌落大于米粒或覆盖于试管液面,视为菌落生长,则为无抑菌作用即阳性;接种的菌落大小无变化或沉于试管底部.判为菌落未生长,则为抑菌作用即为阴性.MIC的端值应为最后一支菌落未生长的试管为药物浓度值和第一支菌落生长的试管为药物浓度值.1.3.4常规法测MFC值各取有抑菌作用的管中接种菌,分别接于沙氏固体培养基平皿上,置25℃隔水式电热恒温箱培养3-4周观察,有菌落生长为阳性,无菌落生长为杀菌. 1,3.5计算MIC,MFC值试验的五种药物系复方制剂(成药)均不知其复方成份(含量).足光粉,达克宁霜,皮康王所配制的药液为混浊液或乳浊液,故无法定量测定其成份及产生药效36四川畜牧兽医学院第13卷的成份的量.因此,将这五种药视为百分之百的含量,如在某一试管中含达克宁霜多少毫克,其余两种酊剂药,视为一毫升量相当于一克,以作为对比分析计算单位.2结果2.1五种抗真菌药物对石膏样毛癣菌MIC,MFC试验,结果见表1.表1五种抗茵药物对石膏样毛癣菌效果足光粉一一一一一一+++一+(中药粉剂)达克宁霜一一+++++++一+(西药膏剂)皮康王一一一一一++++一+(西药膏剂)脚癣一次净一一一一一++++一+一一一一一TT●●(中药酊剂)脚癣狐臭宁1:31:61:121:241:481:961:1921:3841:768一+注:"+''表示菌落生长,"一"表示菌落未生长.2.3五种抗真菌药物对石膏样毛癣茵,堇毛癣菌MIC,MFC范围值计算结果见表3.笙二塑垄篁:至塞堕垫皮肤真菌的体外敏感性对比试验研究37l___l___●___-I___--__I——--———————————.=——=l_=………………'…J/u表3五种抗真菌药物MIC,MFC值范围3结论与讨论3.1足光粉,达克宁霜,皮康王,脚癣一次净和脚癣狐臭宁五种抗真菌药物对引起人兽皮癣病的石膏样毛癣菌,堇色毛癣菌有较强的杀灭抑制作用.但是,这两种致病性皮肤真菌对五种抗真菌药物的敏感性各不相同,其中石膏样毛癣菌对足光粉最敏感,脚癣狐臭宁次之.因此,在临床上使用足光粉,脚癣狐臭宁治疗石膏样毛癣菌皮癣病效果较好.3.2足光粉对石膏样毛癣菌的MIC,MFC值0.78——1.56mg/rnl,为五种药物中对两种真菌的十个MIC,MFC值最小.提示临床使用该药产生耐药菌株比其余四种药物的可能性小,且对石膏样毛癣菌或堇色毛癣菌单独感染引起的皮癣病,有较好的治疗作用.3.3脚癣狐臭宁擦酊对石膏样毛癣菌,堇色毛癣菌的MIC,MFC值均为31.22.4ta/mt, 表明该药在治疗由石膏样毛癣菌,堇色毛癣菌混合感染引起的皮癣病有很好疗效.同时,它与脚癣一次净对堇色毛癣菌的MIC,MFC值31.2-一62.4~/rnl相同,提示这两种药物在治疗由堇色毛癣菌单独感染引起的皮癣病有相同疗效.3.4MIC,MFC对比分析认为,足光粉,皮康王两种药物对石膏样毛癣菌和堇色毛癣菌的MIC,MFC值相比,后者是前者的二倍.充分说明堇色毛癣菌(野株)经过一定抗真药物治疗后,产生了一定的耐药性.这与真菌在培养或宿主体表繁殖时,在代谢过程中会产生抗菌素,积存于细胞中或分泌于细胞外.或亦在长期的治疗中,由于抗菌素的使用,使病原微生物的潜在适应能力被激发,病原微生物要么被抗生素杀灭抑制,要么就以细胞表面组成发生变异而存活,从而产生对药物抵抗力4有关.提示在临床治疗皮癣病时应尽量交叉用药,避免产生耐药性.3.5足光粉,脚癣一次净,脚癣狐臭宁三种中药复方制剂与两种西药复方制剂MIC,MFC比较结果,表明中药在用于临床时,产生耐药性可能比西药小,而疗效也较好.这与某些中草药的制剂提取物中的有效成份或含有某些生物碱对真菌具有杀灭抑制作用有关.提示中草药制剂具有高效,低毒,普简,价廉等优点.因此,在今后对皮癣病的防治工作中,应当加大对我国中草药资源的开发研究,减少耐药株的出现.3.6达克宁霜,皮康王对皮肤真菌的杀灭抑制作用,均为眯唑类的含氮衍生物.其主要机制是直接作用于真菌细胞膜麦角甾醇或直接作用于真菌的细胞膜,使麦角甾醇的前体发生去甲基化反应,从而阻碍真菌合成麦角甾醇而达到抑制,杀灭真菌的作用㈣.3.7抗皮肤真菌药物的敏感试验,由于真菌本身的特点,如产孢的条件难以控制,接种的菌种38四川畜牧兽医学院第13卷量难以精确化等以及试验方法的不尽相同,甚至同一方法因选择的实验条件的不同,但国内报道大多采用的是药基法,菌基法,很少报道用琼脂稀释法或琼脂扩散法,使试验的结果难以在同等条件下进行比较,结果也就参差不齐.同时,抗真菌药敏试验又受到培养基的成份和pH值,接种浓度,培养的温度和时间,药物的溶剂,试验方法和终点判定误差等因素的影响试验结果必定具有一定的片面性,难以对药物的抗真菌活性进行对比评价,这无疑对临床上选择适当的抗真菌药物造成了困难.上述方法的操作较为复杂,对实验条件的要求较高.此次实验,我们采用沙保弱氏药液培养稀释法测定五种抗真菌药物对皮癣病病原性真菌的MIC,MFC值,在国内尚未报道,与上述方法比较,它具有操作简便,易于识别,客观实用等优点,测出的MIC,MFC有一定的说服力,此法值得推广应用.由于菌种种类太少,结果仅供参考,今后要扩大菌种种类,以得出确切的结论.参考文献1张红,白东鲁.抗真菌药物的研究进展.中国药物化学杂志,1997,7(4):303—3102微生物学及检验学技术编写组.微生物学及检验技术,广东:人民出版社,1979,472—l4763刘伟,李若瑜,王端礼.丝状真菌药敏试验的研究进展.中华医学检验杂志,1997,2o(5):313—3154席丽艳.抗真菌药物耐药机制研究新进展.国外医学皮肤病学分册,1989,15(4):2l1—2145吴得峰.某些中草药对犬猫皮肤病病原菌抑制效能试验.中兽医学杂志,1996,(4):31—326图布丹扎布,桌建国,刘仁满.毛癣菌对唑类抗真菌药物的体外敏感性试验.中国兽医杂志,1996,22(2):13—147虞瑞光,郑佛州,乐光熙等.酮康唑治疗66例真菌疗效观察.中华皮肤科杂志,1985,18(3):17O一1728戴自英主编.临床抗真菌药物学,北京:人民出版社,1985,377—383 COMPARIS0N0FSENSITIVITY0FFIVEDRUGSINAUTI—DERMAT0PHYT0SISINVITR0SongY ouwenXieZhenJiangHoudietalAbstractAnti—Demmtophytosisoffivedrugswascomparedincultivation,Theresultshowedthat MICofZuguangPowder.MiemnaioleNitrateCream,CompoundKetoconaioleCream,Athl epe'sFoot killedOnceTinctureandatinctureofchineseherbsagainstT.gypseurflwere0.78,3.2,4.0mg/ n~,7.8,31.2ml,andtheirMFCwere1.56,6.4,8.0mn1l,1.56,31.2ml,andNFC3.12,3.2016.0mg/n~,31.2,62.4td/ml,respectively,sstudysuggestedthatZuguangPowderisthebesto neinthefivedrugstotreatelinieallgdermatophysiscausedbyonlyfungus,whilethetinctureisth emostef-fectivetotreatthoseinfectedmulfiplicatedbyfungus,andthatbecauseofit'ssimplicity,sensit ivityandpracticality,Sabourordcultivationmethoddeservetobespreadinfungusstudy. KeywordsDrugofanti—fungus,Dermtomyces,MIC,MFC,Comparafiretest。

两种酵母菌药敏试验的介绍及比较【摘要】目的:建立一种简便、实用的酵母菌药敏试验方法。

方法:酵母菌纸片扩散法。

结果:38株真菌在M44 P方案平皿和M27 A 方案平皿上对氟康唑的平均抑菌圈直径分别为31.32 mm和31.26 mm,t=0.16,P=0.874>0.05;38株真菌在M44 P方案平皿和M27 A方案平皿上对沃尔康唑的平均抑菌圈直径分别为33.50 mm和33.24 mm,t=1.15,P=0.257>0.05。

结论:M44 P酵母菌纸片扩散法敏感试验方案操作简便、实验结果稳定、可靠。

【关键词】酵母菌药敏试验方法酵母菌纸片扩散法比较随着各种抗真菌药物的相继问世和耐药真菌菌株的出现,真菌药物敏感性试验已越来越受到人们的重视,为此美国临床试验室标准化委员会(NCCLS)于2003年介绍了M44 P酵母菌纸片扩散法敏感试验方案,制定了氟康唑(floconazole)和沃尔康唑(voriconazole)质控株的参考范围及氟康唑的抑菌圈解释标准,研究已证实氟康唑对酵母菌的纸片扩散法敏感试验有很好的重复性,可方便、准确地检测酵母菌对氟康唑的敏感性[1~5]。

我科同时用M44 P方案和M27 A方案酵母菌纸片扩散法敏感试验两种方法对36株临床常见酵母菌及2株质控株进行氟康唑和沃尔康唑纸片扩散法敏感试验进行比较。

1 材料与方法1.1 试验菌株36株临床常见酵母菌来源于临床各科送检的痰液、尿液及阴道拭子等标本,用SDA(沙保弱培养基)分离培养,先经科玛嘉显色培养基初步鉴定,后经API 20C准确鉴定,其中有白色假丝酵母菌19株,热带假丝酵母菌5株,光滑假丝酵母菌4株,克柔假丝酵母菌3株,近平滑假丝酵母菌3株,季也蒙假丝酵母菌2株;质控菌株:白色假丝酵母菌ATCC90028 1株和近平滑假丝酵母菌ATCC22019 1株均为北京协和医院细菌室老师惠赠。

1.2 设备(35±1)℃孵育箱,0.5号麦氏标准比浊管(自配方法:取0.5 ml 0.048 mol/L BaCl2(1.175%W/VBaCl2²2H2O)加入99.5 ml 0.18 mol/ H2SO4溶液中即可获得0.5号麦氏标准比浊管。

抗真菌药敏试验在3种不同琼脂平板的比较陈翠敏;府伟灵;张晓兵;龚雅丽【期刊名称】《中华医院感染学杂志》【年(卷),期】2006(16)11【摘要】目的通过对临床常用的5种抗真菌药物的纸片扩散法药敏试验,对3种真菌药敏培养基进行比较分析。

方法选用5种Rosco公司的Neo-Sensitab抗真菌药敏纸片,在Shadomy改良琼脂、RPMI 1640琼脂(RPMI1640)和葡萄糖亚甲蓝M-H琼脂(GMB M-H)3种培养基上对80株临床分离酵母菌检测,以Shadomy改良琼脂为对照。

结果对于5种抗真菌药物其敏感性,RPMI 1640琼脂与Shadomy改良琼脂相比较,它们的符合率相同都较高;亚甲蓝MH无其他两种的符合率高,RPMI 1640和GMB M-H与Shadomy相比都显示了较好的相关性(P<0.01)。

结论RPMI 1640琼脂可以用于Rosco抗真菌药敏纸片试验,既经济、简便、快速、准确,又有良好的实用性,可以代替Shadomy培养基;MH亚甲蓝培养基对于5-氟胞嘧啶的判读结果与NCCLS相差甚远,对于其他药敏纸片的结果与NCCLS的符合率,也没有另外两种琼脂上做出结果的符合率高,不建议使用M-H(亚甲蓝)琼脂进行Rosco纸片扩散实验。

【总页数】3页(P1307-1309)【关键词】抗真菌药;药敏试验【作者】陈翠敏;府伟灵;张晓兵;龚雅丽【作者单位】第三军医大学西南医院【正文语种】中文【中图分类】R379【相关文献】1.药敏试验E test法与琼脂扩散法的方法学比较 [J], 王辉;谢秀丽2.抗真菌药敏试验在2种不同琼脂平板的比较 [J], 刘龙燕;袁水斌;邹学森;王春阳;王占科3.Etest法与标准琼脂稀释法测定黄杆菌药敏试验结果比较 [J], 王晓成4.Neo-Sensitabs药片扩散法与CLSI纸片扩散法氟康唑抗真菌药敏试验比较分析[J], 郭毅;王倩;尚红5.K—B琼脂扩散法与微量稀释法两种药敏试验方法的比较 [J], 杨素;贺建群因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。