2019高考语文全程备考二轮复习古诗歌阅读B卷含解析

- 格式:doc

- 大小:19.92 KB

- 文档页数:4

2019高考语文全国卷备考古诗鉴赏精选试题设计人:审核人:使用时间:(2019.银川一中)阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

行经华阴崔颢岧峣太华俯咸京,天外三峰削不成。

武帝祠前云欲散,仙人掌上雨初晴。

河山北枕秦关险,驿路西连汉畤①平。

借问路傍名利客,何如此处学长生②。

【注】①汉畤(zhì):汉帝王祭天地、五帝之祠。

畤:古代祭祀天地五帝的固定处所。

②长生:隐居山林,求仙学道,寻求长生不老。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项题(3分)()A.诗题“行经华阴”,必有所往。

所往之地,便是求名求利的集中地“咸京”;太华、三峰、武帝祠等即为京都附近名胜。

B.诗的前六句全为写景。

由总而分,由此及彼,有条不紊。

起句气势不凡,以神仙岩穴的华山压倒王侯富贵的京师。

C.首联写远景,颔联摄近景。

远近相间,景色沁脾,自然美妙,令人移情,为尾联“何如此处学长生”的发问作了铺垫。

D.颈联浮想联翩,写意雄宏。

诗人在华山下,看到黄河与秦关,驰骋想象,虚实相生,描绘出一幅雄伟壮阔的画面。

15.诗歌抒发了怎样的情感?从全诗着眼最主要的表现手法是什么?(6分)(2019.湖南师大附中)阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

早寒有怀孟浩然木落雁南度,北风江上寒。

我家襄水曲,遥隔楚云端。

乡泪客中尽,归帆天际看。

迷津欲有问,平海夕漫漫。

14.下面对这首诗歌的赏析,不正确的一项是(3分)()A.“襄水曲”表明作者家住襄水之滨,“楚云端”则表现出对家乡的仰望。

句意平淡却情感含蓄而浓烈。

B.“遥隔”两字不仅表明作者所在地方距离家乡遥远,还表明此时与家乡两地隔绝,不能归去,用词贴切。

C.“归帆天际看”形象地写出了作者站在客船上,朝着家乡的方向极目远眺,内心充满难以诉说的悲凉。

D.“迷津欲有问”运用典故,表现出作者既羡慕田园生活、有意归隐又想求官做事、以展鸿图的矛盾心理。

15.本诗首联广受后世称道,请结合具体诗句加以赏析。

(6分)(2019.眉山一中)阅读下面这首宋词,然后完成12~13小题。

2019年全国高考语文真题解析古代诗歌阅读及默写古代诗歌阅读(一)(2019全国I卷)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

题许道宁画[注]陈与义满眼长江水,苍然何郡山?向来万里意,今在一窗间。

众木俱含晚,孤云遂不还。

此中有佳句,吟断不相关。

[注]许道宁:北宋画家14.下面对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)A.这首题画诗写景兼抒情,并未刻意进行雕琢,却能够于简淡中见新奇。

B.山水是这幅画的主要元素,特别是江水,占据了画面上大部分的篇幅。

C.诗人透过一扇小窗远距离欣赏这幅画作,领略其表现的辽阔万里之势。

D.颈联具体写到苍茫暮色中的树木与浮云,也蕴含了欣赏者的主观感受。

15.诗的尾联有什么含意?从中可以看出诗人对这幅画有什么样的评价?(6分)14. C(此题考查学生对诗歌理解鉴赏能力。

这是一道综合考核诗歌的形象、语言、表达技巧和思想情感的题目,每个选项一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意,答题时注意仔细辨析。

“诗人透过一扇小窗远距离欣赏这幅画作”错误,作者表达的是万里江山浓缩在尺牍之间的画作里。

故C错误。

)15. “此中有佳句,吟断不相关”意思是画作里蕴含着美好的诗句,但是怎么吟诵也难以与画意相合,也吟不尽画作包含的丰富意蕴。

从中可以看到诗人对这幅画高度赞美,称赞画之精妙。

【详解】此题考查把握诗歌句子含义、作者观点态度的能力。

结合诗歌题目、作者、注释、诗句,整体理解诗歌内容,重点分析指定句子,组织答案。

诗歌翻译:画作望去,满眼都是长江水,山体苍翠。

万里江山,如今都在尺牍之间。

白云飘荡在傍晚的树木上空。

画作里蕴含着美好的诗句,但是怎么吟诵也难以与画意相合,也吟不尽画作包含的丰富意蕴。

结合苏轼说过的“诗中有画,画中有诗”,即这幅画包含着丰富的诗意,只是言有尽而意无穷,从而表达对画家画的高度赞美之情。

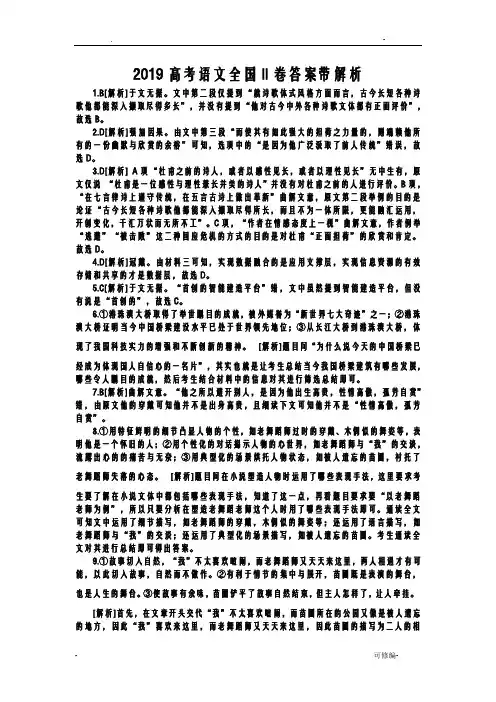

2019高考语文全国Ⅱ卷答案带解析1.B[解析]于文无据。

文中第二段仅提到“就诗歌体式风格方面而言,古今长短各种诗歌他都能深入撷取尽得多长”,并没有提到“他对古今中外各种诗歌文体都有正面评价”,故选B。

2.D[解析]强加因果。

由文中第三段“而使其有如此强大的担荷之力量的,则端赖他所有的一份幽默与欣赏的余裕”可知,选项中的“是因为他广泛汲取了前人传统”错误,故选D。

3.D[解析] A项“杜甫之前的诗人,或者以感性见长,或者以理性见长”无中生有,原文仅说“杜甫是一位感性与理性兼长并美的诗人”并没有对杜甫之前的人进行评价。

B项,“在七言律诗上谨守传统,在五言古诗上做出革新”曲解文意,原文第二段举例的目的是论证“古今长短各种诗歌他都能深入撷取尽得所长,而且不为一体所限,更能融汇运用,开创变化,千汇万状而无所不工”。

C项,“作者在情感态度上一视”曲解文意,作者例举“逃避”“被击败”这二种回应危机的方式的目的是对杜甫“正面担荷”的欣赏和肯定。

故选D。

4.D[解析]冠戴。

由材料三可知,实现数据融合的是应用支撑层,实现信息资源的有效存储和共享的才是数据层,故选D。

5.C[解析]于文无据。

“首创的智能建造平台”错,文中虽然提到智能建造平台,但没有说是“首创的”,故选C。

6.①港珠澳大桥取得了举世瞩目的成就,被外媒誉为“新世界七大奇迹”之一;②港珠澳大桥证明当今中国桥梁建设水平已处于世界领先地位;③从长江大桥到港珠澳大桥,体现了我国科技实力的增强和不断创新的精神。

[解析]题目问“为什么说今天的中国桥梁已经成为体现国人自信心的一名片”,其实也就是让考生总结当今我国桥梁建筑有哪些发展,哪些令人瞩目的成就,然后考生结合材料中的信息对其进行筛选总结即可。

7.B[解析]曲解文意。

“他之所以避开别人,是因为他出生高贵,性情高傲,孤芳自赏”错,由原文他的穿戴可知他并不是出身高贵,且细读下文可知他并不是“性情高傲,孤芳自赏”。

8.①用特征鲜明的细节凸显人物的个性,如老舞蹈师过时的穿戴、木偶似的舞姿等,表明他是一个怀旧的人;②用个性化的对话揭示人物的心世界,如老舞蹈师与“我”的交谈,流露出心的的痛苦与无奈;③用典型化的场景烘托人物状态,如被人遗忘的苗圃,衬托了老舞蹈师失落的心态。

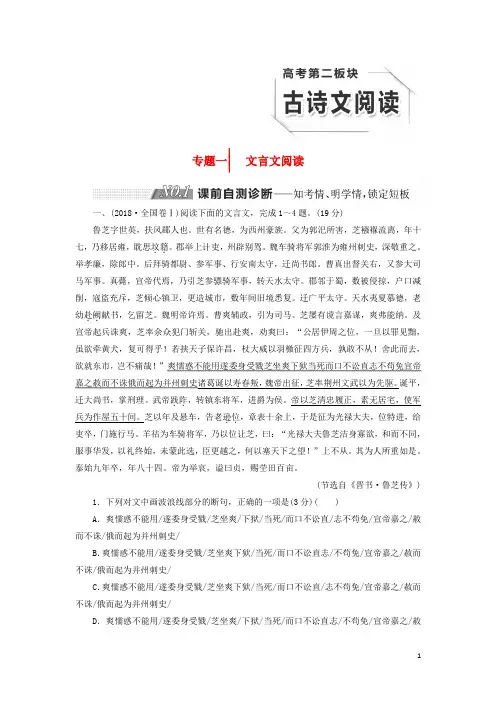

专题一⎪⎪⎪ 文言文阅读一、(2018·全国卷Ⅰ)阅读下面的文言文,完成1~4题。

(19分)鲁芝字世英,扶风郿人也。

世有名德,为西州豪族。

父为郭汜所害,芝襁褓流离,年十七,乃移居雍,耽思坟籍..。

郡举上计吏,州辟别驾。

魏车骑将军郭淮为雍州刺史,深敬重之。

举孝廉,除郎中。

后拜骑都尉、参军事、行安南太守,迁尚书郎。

曹真出督关右,又参大司马军事。

真薨,宣帝代焉,乃引芝参骠骑军事,转天水太守。

郡邻于蜀,数被侵掠,户口减削,寇盗充斥,芝倾心镇卫,更造城市,数年间旧境悉复。

迁广平太守。

天水夷夏慕德,老幼赴阙..献书,乞留芝。

魏明帝许焉。

曹爽辅政,引为司马。

芝屡有谠言嘉谋,爽弗能纳。

及宣帝起兵诛爽,芝率余众犯门斩关,驰出赴爽,劝爽曰:“公居伊周之位,一旦以罪见黜,虽欲牵黄犬,复可得乎!若挟天子保许昌,杖大威以羽檄征四方兵,孰敢不从!舍此而去,欲就东市,岂不痛哉!”爽懦惑不能用遂委身受戮芝坐爽下狱当死而口不讼直志不苟免宣帝嘉之赦而不诛俄而起为并州刺史诸葛诞以寿春叛,魏帝出征,芝率荆州文武以为先驱。

诞平,迁大尚书,掌刑理。

武帝践阼..,转镇东将军,进爵为侯。

帝以芝清忠履正,素无居宅,使军兵为作屋五十间。

芝以年及悬车,告老逊位..,章表十余上,于是征为光禄大夫,位特进,给吏卒,门施行马。

羊祜为车骑将军,乃以位让芝,曰:“光禄大夫鲁芝洁身寡欲,和而不同,服事华发,以礼终始,未蒙此选,臣更越之,何以塞天下之望!”上不从。

其为人所重如是。

泰始九年卒,年八十四。

帝为举哀,谥曰贞,赐茔田百亩。

(节选自《晋书·鲁芝传》)1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )A .爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽/下狱/当死/而口不讼直/志不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/B .爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽下狱/当死/而口不讼直志/不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/C .爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽下狱/当死/而口不讼直/志不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/D .爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽/下狱/当死/而口不讼直志/不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/解析:选C 首先,通读选文,了解大意。

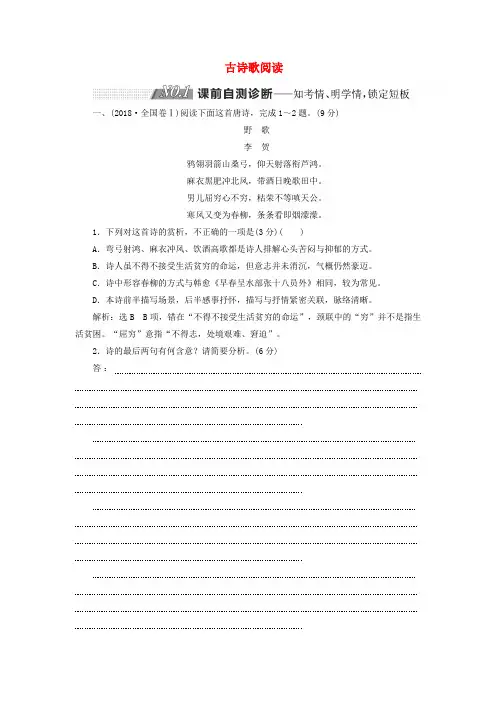

古诗歌阅读一、(2018·全国卷Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成1~2题。

(9分)野歌李贺鸦翎羽箭山桑弓,仰天射落衔芦鸿。

麻衣黑肥冲北风,带酒日晚歌田中。

男儿屈穷心不穷,枯荣不等嗔天公。

寒风又变为春柳,条条看即烟濛濛。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )A.弯弓射鸿、麻衣冲风、饮酒高歌都是诗人排解心头苦闷与抑郁的方式。

B.诗人虽不得不接受生活贫穷的命运,但意志并未消沉,气概仍然豪迈。

C.诗中形容春柳的方式与韩愈《早春呈水部张十八员外》相同,较为常见。

D.本诗前半描写场景,后半感事抒怀,描写与抒情紧密关联,脉络清晰。

解析:选B B项,错在“不得不接受生活贫穷的命运”,颈联中的“穷”并不是指生活贫困。

“屈穷”意指“不得志,处境艰难、窘迫”。

2.诗的最后两句有何含意?请简要分析。

(6分)答:解析:首先解释诗句的含意,再点出诗句表达了诗人什么样的情感。

本联的表面意思是,冬天的寒风终会过去,春天将会到来,届时春风会把枯柳吹绿,柳条看起来好像笼罩在轻烟之中。

从表达的情感上看,北风呼啸,喻指诗人遭受了许多不公平的待遇;枯柳逢春、春柳笼烟的艺术遐思,表达了诗人虽处境艰难,但始终怀着乐观旷达的心态,不甘沉沦,在屡次受挫之后还能自我勉励。

参考答案:①意为凛冽的寒风终将过去,和煦的春风拂绿枯柳,缀满嫩绿的柳条好像轻烟笼罩一般摇曳多姿;②表达了诗人虽感叹不遇于时,但不甘沉沦的乐观、自勉之情。

二、(2018·全国卷Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成3~4题。

(9分)题醉中所作草书卷后(节选)陆游胸中磊落藏五兵,欲试无路空峥嵘。

酒为旗鼓笔刀槊,势从天落银河倾。

端溪石池浓作墨,烛光相射飞纵横。

须臾收卷复把酒,如见万里烟尘清。

3.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )A.这首诗写诗人观看自己已完成的一幅草书作品,并回顾它的创作过程。

B.诗人驰骋疆场杀敌报国的志向无法实现,借书法创作来抒发心中郁闷。

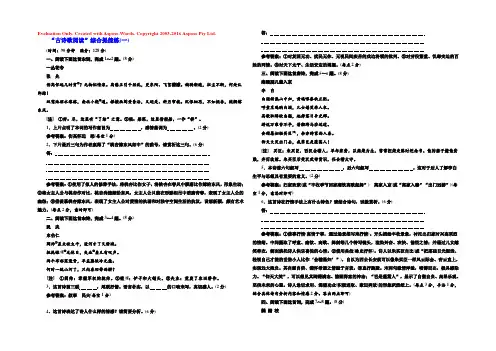

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2016 Aspose Pty Ltd.“古诗歌阅读”综合提能练(一)(时间:90分钟满分:128分)一、阅读下面这首宋词,完成1~2题。

(8分)一丛花令张先伤高怀远几时穷①?无物似情浓。

离愁正引千丝乱,更东陌、飞絮濛濛。

嘶骑渐遥,征尘不断,何处认郎踪!双鸳池沼水溶溶,南北小桡②通。

梯横画阁黄昏后,又还是、斜月帘栊。

沉恨细思,不如桃杏,犹解嫁东风。

[注]①穷:尽,这里有“了结”之意。

②桡:船桨,这里借指船,一作“桥”。

1.上片点明了本词的写作意旨为,感情基调为。

(2分)参考答案:伤高怀远愁(每空1分)2.下片最后三句为作者赢得了“桃杏嫁东风郎中”的雅号,请赏析这三句。

(6分)答:参考答案:①使用了拟人的修辞手法,将桃杏比作女子,将桃杏在春风中飘落比作嫁给东风,形象生动;②将女主人公与桃杏作对比,桃杏尚能嫁给东风,女主人公只能在形影相吊中消磨青春,表现了女主人公的幽怨;③借羡慕桃杏嫁东风,表现了女主人公对爱情的执着和对独守空闺生活的抗议,设想新颖,颇有艺术魅力。

(每点2分,意对即可)二、阅读下面这首宋诗,完成3~4题。

(8分)民夫宋伯仁阃帅①差夫欲太平,浚河才了又修城。

挑泥锹②无休日,失业③妻儿有叹声。

两个布衫寒透骨,半盂蒸饭冷无羹。

何时一统山河了,只向春田带雨耕?[注]①阃帅:掌握军权的统帅。

②锹:铲子和大锄头。

③失业:荒废了农田耕作。

3.这首诗前三联,尾联抒情。

语言朴实,以的口吻来写,真切感人。

(2分)参考答案:叙事民夫(每空1分)4.这首诗表达了诗人什么样的情感?请简要分析。

(6分)答:参考答案:①对复国无功、扰民无休、无视民间疾苦的戍边将领的批判。

②对劳役繁重、饥寒交迫的百姓的同情。

③对天下太平、生活安定的渴望。

(每点2分)三、阅读下面这首唐诗,完成5~6题。

(8分)南陵别儿童入京李白白酒新熟山中归,黄鸡啄黍秋正肥。

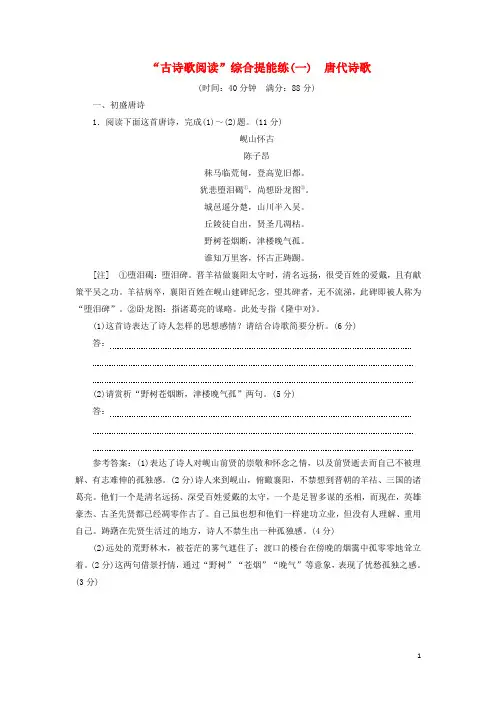

“古诗歌阅读”综合提能练(一) 唐代诗歌(时间:40分钟满分:88分)一、初盛唐诗1.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

(11分)岘山怀古陈子昂秣马临荒甸,登高览旧都。

犹悲堕泪碣①,尚想卧龙图②。

城邑遥分楚,山川半入吴。

丘陵徒自出,贤圣几凋枯。

野树苍烟断,津楼晚气孤。

谁知万里客,怀古正踌蹰。

[注] ①堕泪碣:堕泪碑。

晋羊祜做襄阳太守时,清名远扬,很受百姓的爱戴,且有献策平吴之功。

羊祜病卒,襄阳百姓在岘山建碑纪念,望其碑者,无不流涕,此碑即被人称为“堕泪碑”。

②卧龙图:指诸葛亮的谋略。

此处专指《隆中对》。

(1)这首诗表达了诗人怎样的思想感情?请结合诗歌简要分析。

(6分)答:(2)请赏析“野树苍烟断,津楼晚气孤”两句。

(5分)答:参考答案:(1)表达了诗人对岘山前贤的崇敬和怀念之情,以及前贤逝去而自己不被理解、有志难伸的孤独感。

(2分)诗人来到岘山,俯瞰襄阳,不禁想到晋朝的羊祜、三国的诸葛亮。

他们一个是清名远扬、深受百姓爱戴的太守,一个是足智多谋的丞相,而现在,英雄豪杰、古圣先贤都已经凋零作古了。

自己虽也想和他们一样建功立业,但没有人理解、重用自己。

踌躇在先贤生活过的地方,诗人不禁生出一种孤独感。

(4分)(2)远处的荒野林木,被苍茫的雾气遮住了;渡口的楼台在傍晚的烟霭中孤零零地耸立着。

(2分)这两句借景抒情,通过“野树”“苍烟”“晚气”等意象,表现了忧愁孤独之感。

(3分)2.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

(11分)陇头吟王维长安少年游侠客,夜上戍楼看太白。

陇头明月迥临关,陇上行人夜吹笛。

关西老将不胜愁,驻马听之双泪流。

身经大小百余战,麾下偏禆万户侯。

苏武才为典属国,节旄落尽海西头。

(1)概括此诗典型人物的三个典型生活场景,并简要分析它们之间的内在联系。

(5分)答:(2)这首诗是怎样表达思想感情的?结合诗句具体分析。

(6分)答:参考答案:(1)长安少年戍楼看星、陇上行人月夜吹笛、关西老将驻马流泪。

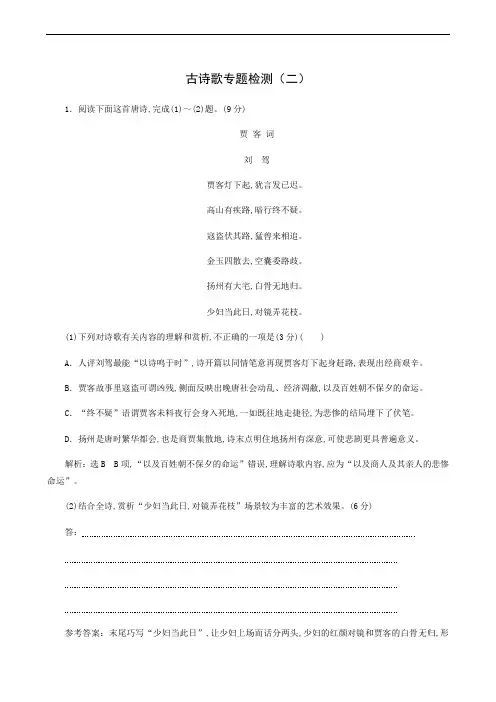

古诗歌专题检测(二)1.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

(9分)贾客词刘驾贾客灯下起,犹言发已迟。

高山有疾路,暗行终不疑。

寇盗伏其路,猛兽来相追。

金玉四散去,空囊委路歧。

扬州有大宅,白骨无地归。

少妇当此日,对镜弄花枝。

(1)下列对诗歌有关内容的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )A.人评刘驾最能“以诗鸣于时”,诗开篇以同情笔意再现贾客灯下起身赶路,表现出经商艰辛。

B.贾客故事里寇盗可谓凶残,侧面反映出晚唐社会动乱、经济凋敝,以及百姓朝不保夕的命运。

C.“终不疑”语谓贾客未料夜行会身入死地,一如既往地走捷径,为悲惨的结局埋下了伏笔。

D.扬州是唐时繁华都会,也是商贾集散地,诗末点明住地扬州有深意,可使悲剧更具普遍意义。

解析:选B B项,“以及百姓朝不保夕的命运”错误,理解诗歌内容,应为“以及商人及其亲人的悲惨命运”。

(2)结合全诗,赏析“少妇当此日,对镜弄花枝”场景较为丰富的艺术效果。

(6分)答:参考答案:末尾巧写“少妇当此日”,让少妇上场而话分两头,少妇的红颜对镜和贾客的白骨无归,形成强烈对比,一乐一悲,而倍增悲情,再现了贾客及其妻子的悲惨命运。

捕捉少妇不知悲剧已然发生而对镜打扮的细节,如此鲜活的形象暗示了晚唐社会动乱所带来的民生凋敝。

[白话诗歌]2.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

(9分)江楼晚眺景物鲜奇吟玩成篇寄水部张员外白居易澹烟疏雨间斜阳,江色鲜明海气凉。

蜃①散云收破楼阁,虹残水照断桥梁。

风翻白浪花千片,雁点青天字一行。

好著丹青图画取,题诗寄与水曹郎。

[注] ①蜃:大蛤蜊。

江海边或沙漠中,因空气冷热骤变,光线折射,而把远处的景物显示到空中或地面上,古人误以为是蜃吐气而成,称海市蜃楼。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )A.首句从阳光写起,描摹斜阳余晖透过淡烟疏雨的间隙射到水面的场景,清新可人。

B.江面经雨水一洗,在夕阳的照耀之下愈发新鲜明净,风从水面阵阵袭来,给人凉爽之感。

古诗歌阅读通过一轮复习来看,考生已初步掌握了古诗歌阅读的相关知识和解题技巧,已有基本的应对之策,但是考生读不懂诗歌仍是一个棘手问题,直接影响着答题的准确性;而在各个题型的细节处理上,还存在一些失误,造成失分严重。

故二轮复习中,我们准备从如下两方面突破:(1)再次强化读懂诗歌的能力,进一步帮助考生利用多方面的信息来疏通诗意;(2)针对考生失分点,逐点例析,并提出应对策略补短板。

第1讲读懂诗歌通诗意,首要任务要明了准确答题是建立在读懂诗歌的基础上的,在二轮复习中应继续强化“读懂”诗歌的能力,这仍是备考“古诗歌阅读”的首要任务。

一、明确考场读懂“标准”--- 别“求全责备”1•“读懂”只是相对的对于一首诗来说,“读懂”可能永远“在路上”。

考场上的“读懂”,仅限于把握了诗的大体内容,思路是什么,诗的感情基调是怎样的,不要求有多么深刻、全面。

不要为达不到平时课堂上在老师带领下理解得那么深入、只是“懂”而已。

2•咬文嚼字,理解诗意至少要读三遍,要把时间用在品读语言理解诗意上,尤其要咬文嚼字,要寻找最直接、最快捷、最牢靠的读懂路径。

3•多方联系,扫除障碍高考所给的诗歌会尽可能让考生读懂,但绝不可能让考生一览无余,其会在某一处某一点上有障碍,如某一两处诗句或词语,诗的层次跳跃性偏大,诗的感情不是那么明显。

而这些,只要多读几遍,多方联系,“连猜加蒙”,也会迎刃而解的。

二、掌握读懂“两大路径”一一要“双管齐下”[增分策略]1•最直接快捷的路径一一善借标题、注释和情语(1)看标题古诗歌,除一部分词、曲只有词牌、曲牌外,多数是有标题的。

唐人作诗,最重标题。

它们或标明写作对象、重点,或表现感情基调。

此外,诗题还可能会提示写作时令秋)、节日(如除夕、重阳)、题材(情感)(如送别怀人、即事抒怀)等。

总之,抓住了标题,就等于抓住了诗歌最直接、最牢靠的信息内容。

(2)析注释注释往往暗示着重要信息,一定要仔细审读。

诗歌注释蕴含的信息是多方面的:①介绍写作背景T暗示本诗的思想主旨;②介绍作者T暗示本诗的思想情感或写作风格;③介绍疑难词语、地名T帮助读懂诗句;④介绍相关诗句T暗示本诗的用典或意境;⑤提供与“此诗作于作者贬官(或‘流放’)之际”类似的注解T与诗人仕途失意、实不满,或报国无门、壮志难酬、愤懑孤寂等情感有关。

2019高考语文二轮专项卷:古诗词鉴赏(一)(江苏)【一】古诗词鉴赏〔10分〕9、阅读下面这首宋诗,回答以下问题。

柳州开元寺夏雨吕本中风雨潇潇似晚秋,鸦归门掩伴僧幽。

云深不见千岩秀,水涨初闻万壑流。

钟唤梦回空怅望,人传书至竟沈浮①。

面如田字②非吾相,莫羡班超封列侯。

【注释】①沈〔沉〕浮:遗失。

②田字:六朝名将李安民“面方如田,封侯状也”。

〔1〕首联描绘了什么样的景象?〔3分〕▲▲〔2〕颔联写“雨”却不着“雨”字,而句句突出“雨”意。

请结合诗句简要分析。

〔4分〕▲▲〔3〕尾联运用了怎样的表现手法?抒发了诗人什么样的感慨?〔3分〕▲▲【二】阅读下面这首诗,然后回答以下问题。

〔10分〕二月二日李商隐二月二日江上行,东风日暖闻吹笙。

花须柳眼各无赖,紫蝶黄蜂俱有情。

万里忆归元亮井,三年从事亚夫营。

新滩莫悟游人意,更作风檐夜雨声。

[注]:元亮:陶渊明的字。

其诗中有“井灶有遗处,桑竹残朽株”的句子。

亚夫:指汉代的周亚夫。

他屯兵细柳营,军纪严明,后世用“细柳营”或“柳营”指军营。

〔1〕前两联描绘了一幅怎样的画面?这些景物描写有什么作用?〔5分〕___________________________________________________________________________ 〔2〕尾联中的““游人意”具体指什么?请根据全诗内容简要分析。

〔5分〕___________________________________________________________________________ 【三】阅读下面这首词,然后回答以下问题。

〔10分〕鹊桥仙夜闻杜鹃陆游茅檐人静,蓬窗灯暗,春晚连江风雨。

林莺巢燕总无声,但月夜、常啼杜宇。

催成清泪,惊残孤梦,又拣深枝飞去。

故山犹自不堪听,况半世、飘然羁旅。

⑴这首词的重点是写“夜闻杜鹃”,请分别概括上下两片所写的内容。

〔2分〕_____________________________________________________________________________ ⑵词中“林莺巢燕总无声,但月夜常啼杜宇”两句,采用了怎样的艺术手法?这样写有什么好处?〔3分〕_____________________________________________________________________________ ⑶清人陈廷焯在《白雨斋词话》中,推崇它是一篇“借物寓言”的佳作,说说这首词寄寓了作者怎样的思想感情。

古诗歌阅读一、(2019·全国卷Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成1~2题。

(9分)野歌李贺鸦翎羽箭山桑弓,仰天射落衔芦鸿。

麻衣黑肥冲北风,带酒日晚歌田中。

男儿屈穷心不穷,枯荣不等嗔天公。

寒风又变为春柳,条条看即烟濛濛。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )A.弯弓射鸿、麻衣冲风、饮酒高歌都是诗人排解心头苦闷与抑郁的方式。

B.诗人虽不得不接受生活贫穷的命运,但意志并未消沉,气概仍然豪迈。

C.诗中形容春柳的方式与韩愈《早春呈水部张十八员外》相同,较为常见。

D.本诗前半描写场景,后半感事抒怀,描写与抒情紧密关联,脉络清晰。

解析:选B B项,错在“不得不接受生活贫穷的命运”,颈联中的“穷”并不是指生活贫困。

“屈穷”意指“不得志,处境艰难、窘迫”。

2.诗的最后两句有何含意?请简要分析。

(6分)答:解析:首先解释诗句的含意,再点出诗句表达了诗人什么样的情感。

本联的表面意思是,冬天的寒风终会过去,春天将会到来,届时春风会把枯柳吹绿,柳条看起来好像笼罩在轻烟之中。

从表达的情感上看,北风呼啸,喻指诗人遭受了许多不公平的待遇;枯柳逢春、春柳笼烟的艺术遐思,表达了诗人虽处境艰难,但始终怀着乐观旷达的心态,不甘沉沦,在屡次受挫之后还能自我勉励。

参考答案:①意为凛冽的寒风终将过去,和煦的春风拂绿枯柳,缀满嫩绿的柳条好像轻烟笼罩一般摇曳多姿;②表达了诗人虽感叹不遇于时,但不甘沉沦的乐观、自勉之情。

二、(2018·全国卷Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成3~4题。

(9分)题醉中所作草书卷后(节选)陆游胸中磊落藏五兵,欲试无路空峥嵘。

酒为旗鼓笔刀槊,势从天落银河倾。

端溪石池浓作墨,烛光相射飞纵横。

须臾收卷复把酒,如见万里烟尘清。

3.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )A.这首诗写诗人观看自己已完成的一幅草书作品,并回顾它的创作过程。

B.诗人驰骋疆场杀敌报国的志向无法实现,借书法创作来抒发心中郁闷。

绝密★启用前2019年普通高等学校招生全国统一考试语文本试卷共22题,共150分,共10页。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。

2.答题时请按要求用笔。

3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。

4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1~3题。

杜甫之所以能有集大成之成就,是因为他有可以集大成之容量。

而其所以能有集大成之容量,最重要的因素,乃在于他生而禀有一种极为难得的健全才性——那就是他的博大、均衡与正常。

杜甫是一位感性与理性兼长并美的诗人,他一方面具有极大极强的感性,可以深入到他接触的任何事物,把握住他所欲攫取的事物之精华;另一方面又有着极清明周至的理性,足以脱出于一切事物的蒙蔽与局限,做到博观兼美而无所偏失。

这种优越的禀赋表现于他的诗中,第一点最可注意的成就,便是其汲取之博与途径之正。

就诗歌体式风格方面而言,古今长短各种诗歌他都能深入撷取尽得其长,而且不为一体所限,更能融会运用,开创变化,千汇万状而无所不工。

我们看他《戏为六绝句》之论诗,以及与当时诸大诗人,如李白、高适、岑参、王维、孟浩然等,酬赠怀念的诗篇中论诗的话,都可看到杜甫采择与欣赏的方面之广;而自其《饮中八仙歌》《曲江三章》《同谷七歌》等作中,则可见到他对各种诗体运用变化之神奇工妙;又如从《自京赴奉先县咏怀五百字》《北征》及“三吏”“三别”等五古之作中,可看到杜甫自汉魏五言古诗变化而出的一种新面貌。

就诗歌内容方面而言,杜甫更是无论妍媸巨细,悲欢忧喜,宇宙的一切人物情态,都能随物赋形,淋漓尽致地收罗笔下而无所不包,如写青莲居士之“飘然思不群”,写空谷佳人之“日暮倚修竹”;写丑拙则“袖露两肘”,写工丽则“燕子风斜”;写玉华宫之荒寂,予人以一片沉哀悲响;写洗兵马之欢忭,写出一片欣奋祝愿之情、其涵蕴之博与变化之多,都足以为其禀赋之博大、均衡与正常的证明。

古诗歌阅读(B卷)一、阅读下面这首宋诗,完成1~2题。

(9分)秋日湖西晚归舟中书事林逋水痕秋落蟹螯肥,闲过黄公酒舍归。

鱼觉船行沉草岸,犬闻人语出柴扉。

苍山半带寒云重,丹叶疏分夕照微。

却忆清溪谢太傅[注],当时未解惜蓑衣。

[注] 谢太傅:东晋时隐居刻溪的谢安。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )A.第一句写秋天湖水水位回落时节蟹大膏肥,巧妙交代了拜访黄公酒舍的原因。

B.第二句“归”字前承“过”字,后启二三两联归舟所见湖西黄昏美景的描写。

C.第五、六句写苍山半带着厚厚的寒云,红叶暗淡了夕阳余晖,渲染了凄凉气氛。

D.第七、八句用典,通过自己当年不解东晋谢安隐居来表现而今隐居的山水之乐。

解析:选C C项,错在“渲染了凄凉气氛”,渲染的应是宁静安详的气氛。

2.诗歌第四句“犬闻人语出柴扉”看似平淡,实则有趣味,请简要赏析。

(6分)答:解析:这是一道赏析诗句的题目,要求赏析“犬闻人语出柴扉”的趣味,注意从内容、手法和情感的角度分析。

从内容看,诗句描绘了犬听到有人说话时奔跑出柴门的画面;从手法看,用人语声反衬黄昏村居环境的幽静,渲染了宁谧闲适的乡村生活氛围;从情感看,表达了诗人对村居生活的满足和愉悦。

参考答案:①描绘了犬听到有人说话时奔跑出柴门的画面;②表达了诗人对村居生活的满足和愉悦;③用人语声反衬黄昏村居环境的幽静;④渲染了宁谧闲适的乡村生活氛围。

二、阅读下面这首宋诗,完成3~4题。

(9分)感愤王令①二十男儿面似冰,出门嘘气玉蜺②横。

未甘身世成虚老,待见天心却③太平。

狂去④诗浑⑤夸俗句,醉余歌有过人声。

燕然未勒胡雏在,不信吾无万古名。

[注] ①王令:诗人短暂的一生是在贫困中度过的。

他在世期间,北宋常受到辽、西夏等少数民族政权的侵扰。

②蜺:古同“霓”,虹的一种。

玉蜺,指白虹。

③却:此处指“返回”。

④去:作“来”讲。

⑤浑:简直。

3.下列对本诗的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )A.首联以奇肆的笔触勾勒了形容枯槁、面色似冰、俊伟慷慨的自我形象,显示出一种浩乎沛然的堂堂正气。

(时间150分钟分数150分)姓名分数第Ⅰ卷阅读题甲必考题一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1——3题。

“德有所长而形有所忘”——丑中之美庄子及其后学以“道”的自然无为为美,其根本表现是在个体人格的自由上。

因而,在庄子及其后学看来,人的外形的丑丝毫也不妨碍他具有精神的美,得到人们的爱慕。

庄子一方面赞赏他理想中的“肌肤若冰雪,绰约若处子”的“神人”,另一方面又丝毫不歧视形体残缺丑陋,却具有精神人格美的人。

在中国美学史上,也是庄子第一个明确地谈到了丑的问题,指出了在丑的外形之中完全能够包含超越于丑的形体的精神美。

《德充符》中通过很多寓言说明了这个道理。

卫国的哀骀(tái)它是一个奇丑的人,“以恶(丑)骇天下”,不过“丈夫与之处者,思而不能去也;妇人见之,请于父母曰‘与为人妻,宁为夫子妾’者,十数而未止也”。

鲁哀公和他相处不过数月就想请他当宰相。

庄子以文学的夸张笔法,描写了这个奇丑者得到了包括妇女在内的很多人的爱慕,同时又借孔丘之口说明了他之所以得到爱慕的原因:“非爱其形也,爱使其形者也。

”而所谓“使其形者”就是精神。

人们之所以爱这个奇丑的人物,就是爱他的“全德”,爱他的精神美。

“闉(yīn)趾支离无脤(shèn)”“瓮盎大瘿(yǐng)”都是一些腰弯及于脚趾、形体残缺没有嘴唇、身上长着像盆瓮一样大的瘤子的奇丑人物,不过前者说卫灵公,后者说齐桓公,都得到了赏识和喜爱,以至卫灵公、齐桓公看起那些形体齐全的人来,反而觉得“其脰(dòu)肩肩(瘦小样子)”,矮小可怜了。

庄子认为,这是“德有所长而形有所忘”的缘故。

这些奇丑人物,因为他们有人格精神上的美,所以人们就忘掉了他们形体的丑陋,看上去反而比形体健全的人更加高大了。

庄子看到了人的内在精神美能够压倒和克服外在形体的丑,“形骸之外”的美高于“形骸之内”的美。

在追求着个体人格自由的庄子眼里,就连汲汲于仁义、不懂得自然无为之道的孔子,虽然形体健全,但较之于被砍掉了一只脚,却懂得自然无为之道的“兀者叔山”,在精神上是遭受了无可解救的“天刑”的。

古诗歌阅读(B卷)一、阅读下面这首宋诗,完成1~2题。

(9分)秋日湖西晚归舟中书事林逋水痕秋落蟹螯肥,闲过黄公酒舍归。

鱼觉船行沉草岸,犬闻人语出柴扉。

苍山半带寒云重,丹叶疏分夕照微。

[注],当时未解惜蓑衣。

却忆清溪谢太傅[注 ] 谢太傅:东晋时隐居刻溪的谢安。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分 )( )A .第一句写秋天湖水水位回落时节蟹大膏肥,巧妙交代了拜访黄公酒舍的原因。

B .第二句“归”字前承“过”字,后启二三两联归舟所见湖西黄昏美景的描写。

C.第五、六句写苍山半带着厚厚的寒云,红叶暗淡了夕阳余晖,渲染了凄凉气氛。

D.第七、八句用典,通过自己当年不解东晋谢安隐居来表现而今隐居的山水之乐。

解析:选C C项,错在“渲染了凄凉气氛”,渲染的应是宁静安详的气氛。

2.诗歌第四句“犬闻人语出柴扉”看似平淡,实则有趣味,请简要赏析。

(6分) 答:解析:这是一道赏析诗句的题目,要求赏析“犬闻人语出柴扉”的趣味,注意从内容、手法和情感的角度分析。

从内容看,诗句描绘了犬听到有人说话时奔跑出柴门的画面;从手法看,用人语声反衬黄昏村居环境的幽静,渲染了宁谧闲适的乡村生活氛围;从情感看,表达了诗人对村居生活的满足和愉悦。

参考答案:①描绘了犬听到有人说话时奔跑出柴门的画面;②表达了诗人对村居生活的满足和愉悦;③用人语声反衬黄昏村居环境的幽静;④渲染了宁谧闲适的乡村生活氛围。

二、阅读下面这首宋诗,完成3~4题。

(9分)感愤狂去④诗①令王二十男儿面似冰,出门嘘气玉蜺②横。

未甘身世成虚老,待见天心却③太平。

浑⑤夸俗句,醉余歌有过人声。

燕然未勒胡雏在,不信吾无万古名西夏诗人短暂的一生是在贫困中度过的。

他在世期间,[注] ①王令:北宋常受到辽、等少数民族政权的侵扰。

②蜺:古同“霓”,虹的一种。

玉蜺,指白虹。

③却:此处指“返回”。

④去:作“来”讲。

⑤浑:简直。

) )( 分(3.下列对本诗的理解和分析,不正确的一项是3A.首联以奇肆的笔触勾勒了形容枯槁、面色似冰、俊伟慷慨的自我形象,显示出一种浩乎沛然的堂堂正气。

B.颔联诗人感叹自己虽然不甘身世贫贱,但奈何老去,只好消极地等待明主出现,返回到太平盛世去。

C.诗人曾经谦虚地说“狂搜得无奇,猛吐复自吮”。

颈联“狂”字和此处的“狂”字都是诗人兴酣落笔情状的自我写照。

D.颈联“过人声”不应理解为比常人美妙的声音,而是说诗人有过人才学、过人抱负、过人识见。

解析:选B B项,颔联抒发了诗人不甘虚度此生,要自强不息的壮怀,并非“消极地等待明主出现”。

4.诗题为“感愤”,请结合全诗,分析诗歌抒发了哪些情感?(6分)答:参考答案:①生不逢时、处境艰难、怀才不遇的激愤;②不甘命运、不甘虚度此生,自强不息的壮怀;③对自己过人才学、过人抱负的自信;④建功立业、报效国家、万古留名的人生追求。

(每点2分,答对任意三点即可得满分)三、阅读下面这首宋诗,完成5~6题。

(9分)咏柳王十朋东君于此最钟情,妆点村村入画屏。

向我无言眉自展,与人非故眼犹青。

萦牵别恨丝千尺,断送春光絮一亭。

叶底黄鹂音更好,隔溪烟雨醉时听。

5.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )A.诗的前两句用拟人的手法,满怀喜悦地写出了春神降临人间,柳树发出新芽,村村如画的初春旖旎风光。

B.“向我”一句作者写自我的主观感受,没有刻意的修辞点缀,却写出了杨柳动人的韵致,令人心神摇荡。

C.“青眼”化用阮籍青白眼的典故。

虽然并非故交,但多情的杨柳仍以青眼相待,传神地写出柳树温柔的心性。

D.古人往往在分别之际,折柳赠送行人,借如垂丝般的长长柳条,以示永不相忘,也传递绵延不绝的离愁别绪。

解析:选B B项,“没有刻意的修辞点缀”错,此句使用了拟人的修辞手法,写千万丝杨柳一起吐翠舒眉,含情展黛,她们无言却饶有动人的韵致。

)分(6.与贺知章的《咏柳》相比,本诗对柳树的描写有何独特之处?请简要分析。

6答:解析:解答此题时,可以考虑描写的内容和描写使用的方法技巧。

内容方面,贺诗写柳树枝条(柔、绿、高、垂)和叶;本诗则写了柳芽、柳叶、柳丝、柳絮、柳荫和柳树上的黄鹂鸟,内容更丰富更全面。

技巧方面,贺诗运用比喻,而本诗运用拟人、典故,赋予了柳树生命,传神地表达了柳树的特点。

参考答案:贺诗运用比喻手法,只是抓住柳树枝条的柔、绿、高、垂和叶子的细节进行描写;(3分)而本诗写柳树则更为全面,写了柳芽、柳叶、柳丝、柳絮、柳荫甚至还有柳树上的黄鹂鸟;并且运用拟人、典故等手法,赋予了柳树生命,将其所含特点传神地表达了出来。

(3分)四、阅读下面这首唐诗,完成7~ 8题。

(9分)雪诗张孜长安大雪天,鸟雀难相觅。

到处爇红炉,周回下罗幂。

暖手调金丝,蘸甲斟琼液。

醉唱玉①泥四壁。

其中豪贵家,捣椒②尘飞,困融香汗滴。

岂知饥寒人,手脚生皴劈。

①椒:植物名,古人常以椒末和泥涂抹墙壁,取其温暖芳香之意。

②爇:焚烧。

] [注) .下列对本诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( 7A.诗的开头两句用“鸟雀难相觅”写出了长安冬天冰天雪地的情景,为后面情感的抒写营造了氛围。

B.“到处爇红炉”两句写室内陈设,分别用“到处”与“周回”来修饰“红炉”和“罗幂”,极写室内的温暖。

C.“醉唱玉尘飞”两句,写豪贵人家在大雪纷飞的雪天里征歌逐舞、纵情酣饮、寻欢作乐,场面令人愉悦。

D.结尾两句,笔锋一转,写“饥寒人”的手脚因受冻裂开了口子,照应开头“鸟雀难相觅”,构思巧妙精当。

解析:选C C项,诗中并无愉悦之意,诗歌暗含讽刺。

8.这首诗表达了诗人怎样的情感?这种情感又是如何表现的?请结合文本分析。

(6分)答:解析:第一问,由诗中“岂知饥寒人,手脚生皴劈”可知,诗人认为只知纵情享乐、生活奢靡的贵族根本不知道平民百姓受冻受苦,不能保障温饱,体现出诗人对豪门大族的反感、诗人只是在大雪纷飞这一这种情感并未直接表达出来,第二问,痛恨和对平民百姓的同情。

.特定环境中将“豪贵家”和“饥寒人”的生活状态呈现出来,让读者在比较中感受诗人的情绪。

参考答案:第一问:诗歌表达了诗人对“豪贵家”的愤怒痛恨和对“饥寒人”的深切同情。

(2分)第二问:全诗采用对比手法(1分),描写长安城大雪纷飞之时,“豪贵家”纵情宴乐、生活奢靡,“饥寒人”却受冻受苦、温饱堪忧。

(1分)突出表现了社会的阶级对立,表达了诗人对贫富悬殊、世道不公的愤懑之情。

(2分)五、阅读下面这首宋诗,完成9~10 题。

(9分)发商水道中①陈与义商水西门语,东风动柳枝。

年华入危涕,世事本前期。

草草檀公策,茫茫杜老诗山川马前阔,不敢计归时。

途经河南商年,北虏入寇,诗人南奔,②③。

(1090①陈与义—1138),宋朝诗人。

1127[注]致魏军深入。

②檀公:指刘宋将军檀道济,他出击魏军时因粮饷不继而仓促撤兵,水作此诗。

③杜甫有“干戈浩茫茫”诗句。

9.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )A.首联点明地点是商水西门,时间是春天柳枝飘动的时节,标题表明将从商水出发。

B.第二句以春风吹动柳枝烘托离愁别绪,写出奔亡途中、行程催促、不得不离开的伤感。

C.“世事本前期”是说眼下时势方艰,但追本穷源,也有其前事之因,有命中注定之意。

D.诗人借檀公典故有追究北宋贻误战机的罪过之意,借杜诗抒发自己漂泊无定的感慨。

解析:选C C项,不是“命中注定之意”,而是有暗讽北宋王朝之意。

10.尾联两句有怎样的艺术效果?请简要分析。

(6分) 答:解析:“山川马前阔,不敢计归时”意思是马前的山川如此壮阔,自然不敢计算回归之时。

尾联所云,尽管仍然与时事密切相关,但在诗意上则收束到离别之上。

“山川马前阔”,则前路漫漫,不见尽头;“不敢计归时”,则归期杳杳,未有已时。

身世之感,黍离之悲,充盈弥漫。

参考答案:前句写景,写出山川的辽远;后句写自己不敢作归乡之计。

以开阔之景反衬难归之情。

与上联中的前途“茫茫”形成情感呼应。

六、阅读下面这首唐诗,完成11~12题。

(9分)古风(其二十四)白李大车扬飞尘,亭午暗阡陌。

路逢斗鸡者,冠盖何辉赫!鼻息干虹蜺,行人皆怵惕。

②翁,谁①多黄金,连云开甲宅。

中贵知尧与跖!世无洗耳①中贵:“中贵人”的省称,指有权势的太监。

②洗耳:传说,尧帝想让天下给] [注许由,许由认为这些话污了他的耳朵,就去水边洗耳。

11.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )A .亭午时分却黯然不见阡陌,可见尘土之大,写出了大车之多与行驶之迅疾。

B .诗的第四句中以“连云”状宦官宅第高而且广,直接霄汉,突出其高大连绵。

C .斗鸡者路逢宦官,不禁赞叹其冠盖之光彩照人,侧面表现了宦官出行场面的豪华。

D.“鼻息干虹蜺”运用夸张手法,活现斗鸡者势焰薄天、不可一世的骄横神态。

解析:选C C项,误解了五、六两句的描写对象,这两句是写斗鸡者的,不是写宦官的。

12.本诗最后两句表达了作者怎样的情感态度?请简要分析。

(6分) 答:参考答案:①以许由自比,表明自己不慕荣利、不苟流俗的情怀,丰富了诗歌的内涵。

②以议论作结,将宦官、斗鸡者这些骄横跋扈之人比作盗跖,加深了批判意味。

③暗讽当时统治者不辨善恶,无德无能之徒飞黄腾达的社会现实,愤慨之情溢于言表。

七、阅读下面这首唐诗,完成13~14题。

(9分)①白赠李甫杜③②愧葛洪。

秋来相顾尚飘蓬,未就丹砂痛饮狂歌空度日,飞扬跋扈为谁雄?①天宝四年,李白被唐玄宗逐出宫廷后的第二年,与杜甫同游齐赵。

这年秋天,注] [杜甫与李白在鲁郡相别,杜甫写了这首赠诗。

②丹砂:即朱砂。

道教认为炼砂成药,服之可以延年益寿。

李白好神仙之学,曾入道炼丹。

③葛洪:东晋著名道士,自号抱朴子,入罗浮山炼丹。

13.下列对本诗的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )A.首句用借代手法,以随风飘荡的蓬草,来表现李杜二人相偕漫游、无所归宿的处境。

B.首句还表达了惺惺相惜之意,诗人在为李白鸣不平的同时,也透露出自伤的情绪。

C .“愧”字照应了“未就”,说李白愧对葛洪,暗示了李白在炼丹学道方面的失败。

D.此诗简洁、概括,饱含了诗人对朋友的同情、赞赏和规劝等复杂情感。

解析:选A A项,“借代手法”错误,应是比喻手法,指人像飞蓬一样四处飘荡。

中塑造的自我形象有何相同《梦游天姥吟留别》这首诗中塑造的李白形象与李白在.14.之处?请结合两诗作简要分析。

(6分) 答:解析:首先确定本诗中李白的形象特征:首句“飘蓬”写出李白的羁旅漂泊,“未就丹砂愧葛洪”写出李白热心求道的一面,“痛饮狂歌”“飞扬跋扈”则写出了李白的激愤。

因为题干要求分析的是“相同之处”,所以我们只需要判断《梦游天姥吟留别》中塑造的李白形象有无符合这三点的即可。

《梦游天姥吟留别》中作者漫游天姥山,结尾说“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”,同样是漂泊者的形象;梦中见神仙之境,也反映出李白寻仙问道的一面;而结尾“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,则同样是愤世嫉俗之语。