高鸿业《西方经济学(宏观部分)》笔记和课后习题(含考研真题)详解(国民收入的决定:IS-LM模型)

- 格式:pdf

- 大小:1.25 MB

- 文档页数:44

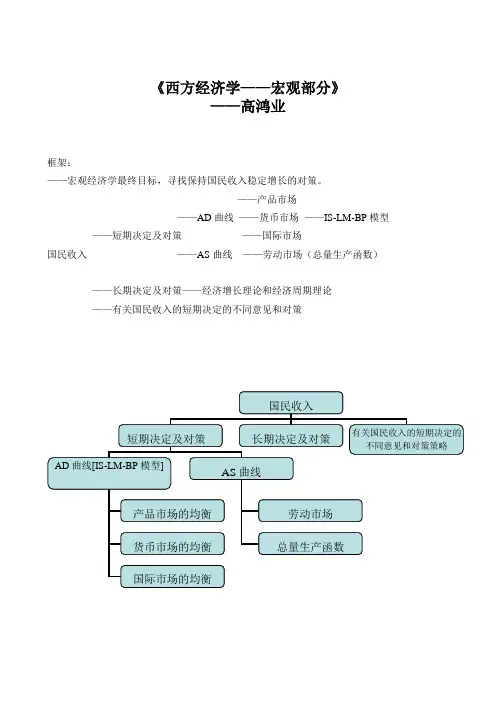

《西方经济学——宏观部分》——高鸿业框架:——宏观经济学最终目标,寻找保持国民收入稳定增长的对策。

——产品市场——AD曲线——货币市场——IS-LM-BP模型——短期决定及对策——国际市场国民收入——AS曲线——劳动市场(总量生产函数)——长期决定及对策——经济增长理论和经济周期理论——有关国民收入的短期决定的不同意见和对策第十二章国民收入核算1、国民收入核算体系:(1)两大体系:①MPS:Sysgtem of Material Product Balance,物质产品平衡表体系,前苏联。

②SNA,Sysgtem of National Accounts,国民经济核算体系(2)引入绿色GDP的原因:原有GDP指标的局限性①它不能反映社会成本;②不能反映经济增长方式付出的代价;③不能反映经济增长的效率和效益;④不能反映人们的生活质量;⑤不能反映社会收入和财富分配的状况。

(3)2003年,我国采用SNA2、核心指标——国内生产总值:GDP(1)价值增值:企业在某年的产出(2)→“最终产品”:在一定时期内生产的并由其最后使用者购买的产品和劳务。

——“中间产品”(3)→GDP:经济社会(即一国或一地区)在一定时期内运用生产要素所生产的全部最终产品的市场价值。

①是计算期内生产的最终产品价值,因而是流量而不是存量;②是“生产”的而非“售卖”掉的最终产品;③计算的范围是一国,是一个地域概念,相对应的GNP是国民概念;④测度的是“最终产品”的价值;⑤是一个市场价值的概念;⑥仅指市场活动导致的价值。

(4)由“产出=收入”:为什么?—因为企业生产的价值都要转化为生产要素报酬和企业利润;“产出=支出”:为什么?—因为最终产品的销售收入,就是最终产品购买者的支出。

→GDP的三种核算方法:①生产法:通过核算各行各业在一定时期生产中的价值增值来求得;②支出法:通过核算整个社会在一定时期内购买最终产品的支出总和来求得;③收入法:通过核算整个社会在一定时期内获得的收入来求得。

⾼鸿业《西⽅经济学(宏观部分)》笔记和课后习题(含考研真题)详解(国民收⼊的决定:AD-AS模型)第15章国民收⼊的决定:AD-AS模型15.1 复习笔记⼀、总需求1.总需求概述总需求是经济社会对产品和劳务的需求总量,这⼀需求总量通常以产出⽔平来表⽰。

总需求由消费需求、投资需求、政府需求和国外需求构成。

在不考虑国外需求的情况下,经济社会的总需求是指价格、收⼊和其他经济变量在既定条件下,家庭部门、企业部门和政府将要⽀出的总数量。

总需求函数被定义为以产量(国民收⼊)所表⽰的需求总量和价格⽔平之间的关系。

它表⽰在某个特定的价格⽔平下,经济社会需要多⾼⽔平的产量。

在价格⽔平为纵坐标,产出⽔平为横坐标的坐标系中,总需求函数的⼏何表⽰被称为AD曲线或总需求曲线。

总需求曲线描述了与每⼀价格⽔平相对应的私⼈和政府的⽀出,因此,总需求曲线可以从IS-LM模型中推导出来。

2.总需求函数的推导在两部门的经济中,IS曲线的⽅程为:y=c(y-t)+i(r)+g。

LM曲线的⽅程为:M/P=L1(y)+L2(r)。

在上⾯两个⽅程中,如果把y和r当作未知数,⽽把其他变量,特别是P当作参数来对这两个⽅程联⽴求解,则所求得的y的解式⼀般包含P这⼀变量。

该解式表⽰了不同价格(P)与不同的总需求量(y)之间的函数关系,即总需求函数。

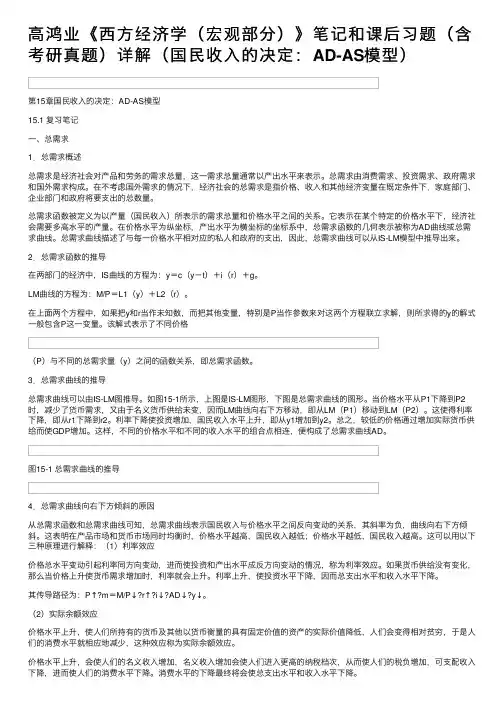

3.总需求曲线的推导总需求曲线可以由IS-LM图推导。

如图15-1所⽰,上图是IS-LM图形,下图是总需求曲线的图形。

当价格⽔平从P1下降到P2时,减少了货币需求,⼜由于名义货币供给未变,因⽽LM曲线向右下⽅移动,即从LM(P1)移动到LM(P2)。

这使得利率下降,即从r1下降到r2。

利率下降使投资增加,国民收⼊⽔平上升,即从y1增加到y2。

总之,较低的价格通过增加实际货币供给⽽使GDP增加。

这样,不同的价格⽔平和不同的收⼊⽔平的组合点相连,便构成了总需求曲线AD。

图15-1 总需求曲线的推导4.总需求曲线向右下⽅倾斜的原因从总需求函数和总需求曲线可知,总需求曲线表⽰国民收⼊与价格⽔平之间反向变动的关系,其斜率为负,曲线向右下⽅倾斜。

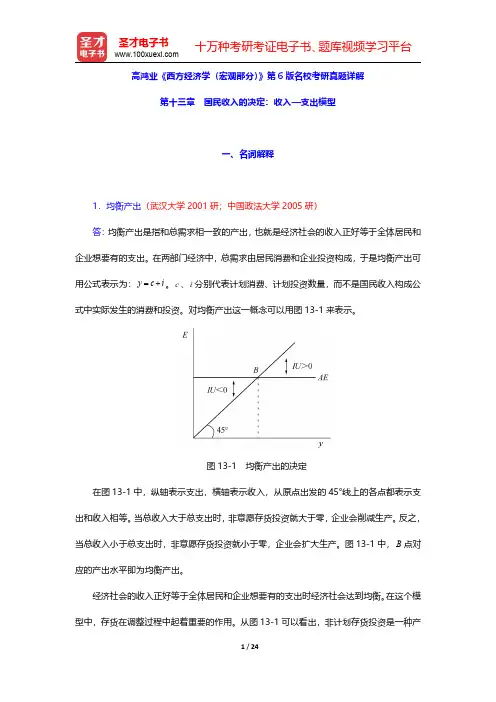

高鸿业《西方经济学(宏观部分)》第6版名校考研真题详解第十三章国民收入的决定:收入—支出模型一、名词解释1.均衡产出(武汉大学2001研;中国政法大学2005研)答:均衡产出是指和总需求相一致的产出,也就是经济社会的收入正好等于全体居民和企业想要有的支出。

在两部门经济中,总需求由居民消费和企业投资构成,于是均衡产出可用公式表示为:y c i=+。

c、i分别代表计划消费、计划投资数量,而不是国民收入构成公式中实际发生的消费和投资。

对均衡产出这一概念可以用图13-1来表示。

图13-1均衡产出的决定在图13-1中,纵轴表示支出,横轴表示收入,从原点出发的45°线上的各点都表示支出和收入相等。

当总收入大于总支出时,非意愿存货投资就大于零,企业会削减生产。

反之,当总收入小于总支出时,非意愿存货投资就小于零,企业会扩大生产。

图13-1中,B点对应的产出水平即为均衡产出。

经济社会的收入正好等于全体居民和企业想要有的支出时经济社会达到均衡。

在这个模型中,存货在调整过程中起着重要的作用。

从图13-1可以看出,非计划存货投资是一种产量调节机制,不是价格调节机制。

2.边际消费倾向(山东大学2001研;辽宁大学2002研;武汉大学2002研;中南财经政法大学2001、2010研;中南大学2004研;北京化工大学2006研;东北财经大学2006、2011研;财政部财政科学研究所2015研)答:边际消费倾向(marginal propensity to consume,简称为MPC )指增加1单位收入中用于增加消费部分的比率,其公式为:CMPC Y∆=∆式中,C ∆表示增加的消费,Y ∆表示增加的收入。

按照凯恩斯的观点,收入和消费之间存在着一条心理规律:随着收入的增加,消费也会增加,但消费的增加不及收入增加多。

因此,一般而言,边际消费倾向在0和1之间波动。

当消费函数为线性函数时,MPC β=。

可以看出,一般情况下,1MPC 0<<,即存在边际消费倾向递减规律。

第十三章简单国民收入决定理论3、依据哪种消费理论,一个暂时性减税对消费影响最大?依据哪种消费理论,社会保障金的一个永久性上升对消费影响最大?依据哪种消费理论,持续较高的失业保险金对消费影响最大?解答:依据凯恩斯消费理论,一个暂时性减税会增加人们当前收入,因而对消费影响最大,凯恩斯认为消费是收入的函数,减税使得收入增加进而使得消费相应的增加。

其他的消费理论认为如果减税只是临时性的,则消费不会受到很大的影响,收入的变动对消费的影响是较小的。

依据生命周期理论,社会保障金的一个永久性上升可以减少老年时代的后顾之忧,减少当前为退休后生活准备的储蓄,因而会增加消费。

依据持久收入消费理论,持续较高的失业保险金等于增加了持久收入,因而可增加消费。

4、哪种消费理论预言总储蓄将依赖与人口中退休人员和年轻人的比例?这种关系是什么?哪种理论预言消费将不会随经济的繁荣与衰退做太大变化?为什么?解答:生命周期理论认为,年轻人要为自己年老生活作储蓄准备,因此,年轻人对退休人员比例提高时,总储蓄会增加.反之,退休人员对年轻人比例上升,总储蓄会下降,因为退休人员不储蓄,而消耗已有储蓄.持久收入假说认为,消费行为与持久收入紧密相关,而与当期收入较少有关联,即消费不会随经济的繁荣与衰退作太大变化。

相对收入消费理论认为消费不会随经济的繁荣和衰退做太大变化,这种理论认为消费者会受自己过去的消费水平的影响来决定消费,当期消费是相对固定的。

依照人们习惯,增加消费容易,减少消费很难。

因此从短期来看,在经济波动过程中,收入增加时低水平收入者的消费会增加,但收入减少时消费水平的降低则很有限。

5、假设你和你邻居的收入完全一样,不过你比她更健康从而预期有更长的寿命。

那么,你的消费水平将高于还是低于他的消费水平?为什么?解答:可以根据生命周期假说来分析此题.分两种情况讨论:(1)当你和你的邻居预期寿命小于工作年限WL ,即未到退休就已结束生命时,尽管你比邻居长寿写,但两人年年都可能把年收入YL 消费完,两人的消费会一样多。

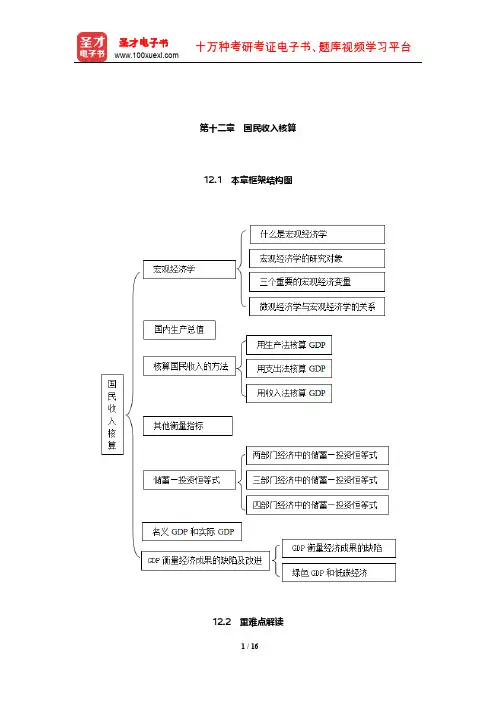

第十二章国民收入核算12.1 本章框架结构图12.2 重难点解读一、宏观经济学1.什么是宏观经济学?宏观经济学作为经济学分支的诞生可以追溯到凯恩斯1936年出版的《就业、利息和货币通论》。

在《通论》出版之前的时代,“古典主义”的思想占据着经济学界主流,经济学家对于经济问题的考察大都集中在微观领域。

在《通论》出版之后,经济学家开始注重从宏观的角度出发来分析经济问题。

2.宏观经济学的研究对象与“微观经济学”相对而言,宏观经济学以国民经济总体作为考察对象。

宏观经济学通过宏观经济数据来衡量整体经济运行的状况,在解释这些数据的过程中形成了宏观经济学的一般理论。

3.三个重要的宏观经济变量(1)实际国内生产总值GDP:是指用以前某一年作为基期的价格计算出来的当年全部最终产品的市场价值。

(2)通货膨胀率:是报告期物价水平同基期物价水平的比率,用来衡量物价上升的速度。

(3)失业率:衡量失去工作的劳动力的比例。

就业者和失业者的总和称为劳动力,失业者占劳动力的百分比就是失业率。

4.微观经济学与宏观经济学的关系(1)二者的联系第一,微观经济学和宏观经济学互为补充。

微观经济学是在资源总量既定的条件下,通过研究个体经济活动参与者的经济行为及其后果来说明市场机制如何实现各种资源的最优配置;宏观经济学则是在资源配置方式既定的条件下研究经济中各有关总量的决定及其变化。

第二,微观经济学是宏观经济学的基础。

这是因为任何总体总是由个体组成的,对总体行为的分析自然也离不开个体行为的分析。

第三,微观经济学和宏观经济学都采用了供求均衡分析的方法。

微观经济学通过需求曲线和供给曲线决定产品的均衡价格和产量,宏观经济学通过总需求曲线和总供给曲线研究社会的一般价格水平和产出水平。

(2)二者的区别第一,研究对象不同。

微观经济学研究的是个体经济活动参与者的行为及其后果,侧重讨论市场机制下各种资源的最优配置问题,而宏观经济学研究的是社会总体的经济行为及其后果,侧重讨论经济社会资源的充分利用问题。

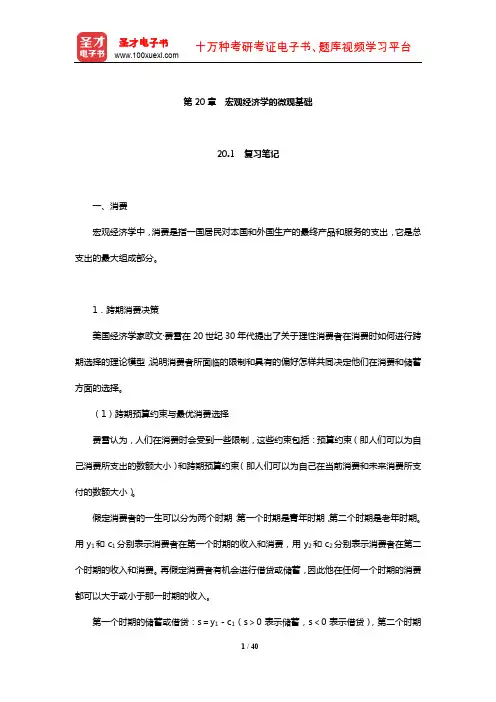

第20章宏观经济学的微观基础20.1 复习笔记一、消费宏观经济学中,消费是指一国居民对本国和外国生产的最终产品和服务的支出,它是总支出的最大组成部分。

1.跨期消费决策美国经济学家欧文·费雪在20世纪30年代提出了关于理性消费者在消费时如何进行跨期选择的理论模型,说明消费者所面临的限制和具有的偏好怎样共同决定他们在消费和储蓄方面的选择。

(1)跨期预算约束与最优消费选择费雪认为,人们在消费时会受到一些限制,这些约束包括:预算约束(即人们可以为自己消费所支出的数额大小)和跨期预算约束(即人们可以为自己在当前消费和未来消费所支付的数额大小)。

假定消费者的一生可以分为两个时期:第一个时期是青年时期,第二个时期是老年时期。

用y1和c1分别表示消费者在第一个时期的收入和消费,用y2和c2分别表示消费者在第二个时期的收入和消费。

再假定消费者有机会进行借贷或储蓄,因此他在任何一个时期的消费都可以大于或小于那一时期的收入。

第一个时期的储蓄或借贷:s=y1-c1(s>0表示储蓄,s<0表示借贷),第二个时期的消费:c 2=(1+r )s +y 2,其中r 为实际利率。

因此,可以得到消费者的跨期预算约束为: 221111c y c y r r +=+++跨期预算约束表明,当利率为零(即不存在储蓄或借贷)时,两个时期的总消费等于两个时期的总收入。

在利率大于零的正常情况下,未来消费和未来收入可以用(1+r )这个因子进行贴现。

跨期预算约束线可以用图20-1来表示,它是一条斜率为-(1+r )的直线。

图20-1 跨期消费的预算约束涉及跨期消费的消费者偏好可以用无差异曲线来表示,无差异曲线表示使消费者获得同样满足的第一期与第二期消费的组合。

也就是说,对同一条无差异曲线的所有两期消费的不同组合,消费者的偏好程度是完全相同的。

于是,理性消费者的问题是在跨期预算约束下追求效用的最大化,即:()122211max ,..11U c c c y s t c y r r +=+++可以求出消费者跨期消费最优决策的条件为:MRS =-(1+r )。

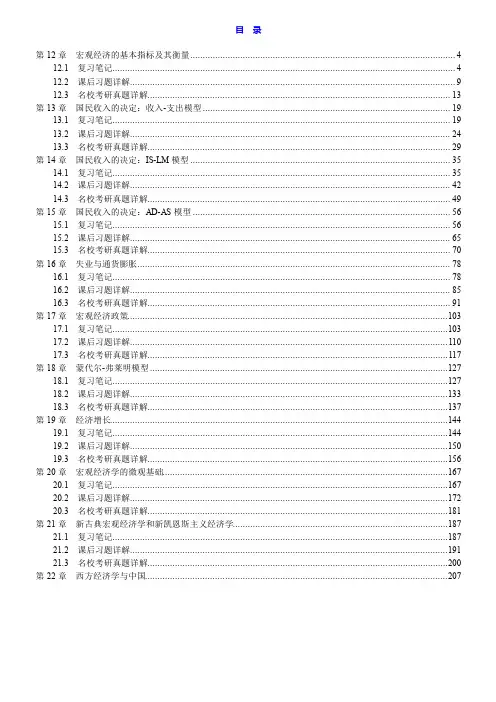

目录第12章宏观经济的基本指标及其衡量 (4)12.1复习笔记 (4)12.2课后习题详解 (9)12.3名校考研真题详解 (13)第13章国民收入的决定:收入-支出模型 (19)13.1复习笔记 (19)13.2课后习题详解 (24)13.3名校考研真题详解 (29)第14章国民收入的决定:IS-LM模型 (35)14.1复习笔记 (35)14.2课后习题详解 (42)14.3名校考研真题详解 (49)第15章国民收入的决定:AD-AS模型 (56)15.1复习笔记 (56)15.2课后习题详解 (65)15.3名校考研真题详解 (70)第16章失业与通货膨胀 (78)16.1复习笔记 (78)16.2课后习题详解 (85)16.3名校考研真题详解 (91)第17章宏观经济政策 (103)17.1复习笔记 (103)17.2课后习题详解 (110)17.3名校考研真题详解 (117)第18章蒙代尔-弗莱明模型 (127)18.1复习笔记 (127)18.2课后习题详解 (133)18.3名校考研真题详解 (137)第19章经济增长 (144)19.1复习笔记 (144)19.2课后习题详解 (150)19.3名校考研真题详解 (156)第20章宏观经济学的微观基础 (167)20.1复习笔记 (167)20.2课后习题详解 (172)20.3名校考研真题详解 (181)第21章新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学 (187)21.1复习笔记 (187)21.2课后习题详解 (191)21.3名校考研真题详解 (200)第22章西方经济学与中国 (207)第12章宏观经济的基本指标及其衡量12.1复习笔记一、宏观经济学的特点1.宏观经济学的研究对象宏观经济学研究的是社会总体的经济行为及其后果,即对经济运行的整体,包括整个社会的产量、收入、价格水平和就业水平进行分析。

测量宏观经济运行情况的最重要指标有国民收入及其增长率、失业率、物价水平及其变动即通货膨胀率。

目 录第12章 国民收入核算第13章 简单国民收入决定理论第14章 产品市场和货币市场的一般均衡第15章 宏观经济政策分析第16章 宏观经济政策实践第17章 总需求—总供给模型第18章 失业与通货膨胀第19章 开放经济下的短期经济模型第20章 经济增长和经济周期理论第21章 宏观经济学的微观基础第22章 宏观经济学在目前的争论和共识第23章 西方经济学与中国第12章 国民收入核算1微观经济学和宏观经济学有什么联系和区别?为什么有些经济活动从微观看是合理的、有效的,而从宏观看却是不合理的、无效的?答:(1)宏观经济学和微观经济学都是研究市场经济中经济活动参与者的行为及其后果的。

两者的联系主要表现在以下方面:①微观经济学和宏观经济学是互为补充的。

微观经济学是在资源总量既定的条件下,通过研究个体经济活动参与者的经济行为及其后果来说明市场机制如何实现各种资源的最优配置;而宏观经济学则是在资源配置方式既定的条件下研究经济中各有关总量的决定及其变化。

两者分别从个体和总体分析了经济的运行状况,共同构成了西方经济学的整体。

②微观经济学是宏观经济学的基础。

这是因为任何总体总是由个体组成的,对总体行为的分析自然也离不开对个体行为的分析。

例如,宏观经济学中的消费是单个消费者选择的结果,而投资也同样来源于单个厂商的选择。

③微观经济学和宏观经济学都采用了供求均衡分析的方法。

这是因为市场经济中所有经济活动参与者的行为都是一定意义上的供给和需求行为。

因而,微观经济学通过需求曲线和供给曲线决定产品的均衡价格和产量;宏观经济学通过总需求曲线和总供给曲线研究社会的一般价格水平和产出水平。

微观经济学和宏观经济学的区别:①研究对象不同。

微观经济学研究的是个体经济活动参与者的行为及其后果,侧重讨论市场机制下各种资源的最优配置问题;而宏观经济学研究的是社会总体的经济行为及其后果,侧重讨论经济社会资源的充分利用问题。

②中心理论不同。

微观经济学的中心理论是价格理论;宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论。

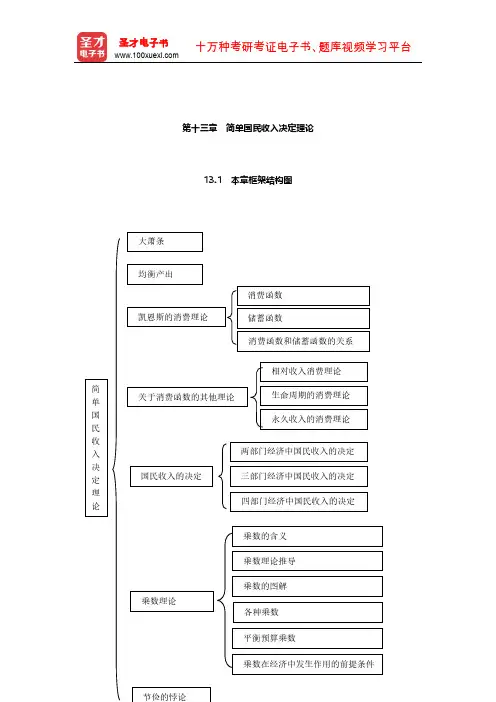

第13章国民收入的决定:收入-支出模型13.1 复习笔记现代宏观经济学的奠基人凯恩斯的学说的中心内容就是国民收入决定理论。

凯恩斯主义的全部理论涉及四个市场:产品市场、货币市场、劳动市场和国际市场。

仅包括产品市场的理论称为简单国民收入决定理论。

一、均衡产出社会产出水平究竟由社会总需求还是由社会总供给能力决定,这实际上是从凯恩斯开始的现代宏观经济学与凯恩斯以前的古典和新古典传统经济学的分水岭。

在20世纪30年代经济大萧条的背景下(编者注:建议读者结合大萧条的背景来理解凯恩斯学说的理论体系),凯恩斯在名著《就业、利息和货币通论》一书中提出了生产和收入取决于总需求的理论。

1.短期分析假设前提(1)经济中存在着生产能力的闲置生产能力的闲置包括两层含义:①劳动力资源没有得到充分利用,即存在着失业;②厂房、机器等资本品没有得到充分利用,即存在着开工率不足。

(2)价格水平固定不变凯恩斯认为,在短期内,价格机制是一种僵化的、不易变动的机制,即存在价格刚性。

价格刚性表现为两个方面:①在劳动力市场,即使存在失业,工资也不会下降;②在产品市场,即使存在生产过剩,物价也不会下降。

(3)在既定的价格水平上,总供给是无限的在既定的价格水平上,总供给是无限的。

反映在图表上,体现为总供给曲线平行于横轴。

其经济含义为:由于存在资源闲置,在固定的价格水平下,要什么有什么,要多少有多少。

(4)由于总供给无限,所以均衡的国民收入由总需求单方面决定(总需求分析)在短期中,国民收入决定于总需求,这是凯恩斯经济学的一个基本原理。

产量由总需求决定,是就非充分就业状态而言的,而非充分就业是一种通常的状态。

2.均衡产出与非计划存货投资均衡产出是指和总需求相等的产出。

在两部门经济中,即经济中只有居民户和厂商(暂时不考虑政府部门和国外部门,在后面的章节会引入政府部门和国外部门),总需求由居民消费和企业投资构成,于是均衡产出可用公式表示为:y=c+i。

c、i分别代表计划消费、计划投资,而不是国民收入构成公式中实际发生的消费和投资。

第21章 宏观经济学的微观基础21.1 复习笔记一、消费1.消费的含义宏观经济学中,消费是指一国居民对本国和外国生产的最终产品和服务的支出,它是总支出的最大组成部分。

2.跨期消费决策美国经济学家欧文·费雪在20世纪30年代提出了关于理性消费者在消费时如何进行跨期选择的理论模型,说明消费者所面临的限制和具有的偏好怎样共同决定他们在消费和储蓄方面的选择。

(1)跨期预算约束与最优消费选择费雪认为,人们在消费时会受到一些限制,这些约束包括:预算约束(即人们可以为自己消费所支出的数额大小)和跨期预算约束(即人们可以为自己在当前消费和未来消费所支付的数额大小)。

假定消费者的一生可以分为两个时期:第一个时期是青年时期,第二个时期是老年时期。

用1y 和1c 分别表示消费者在第一个时期的收入和消费,用2y 和2c 分别表示消费者在第二个时期的收入和消费。

再假定消费者有机会进行借贷或储蓄,因此他在任何一个时期的消费都可以大于或小于那一时期的收入。

第一个时期的储蓄或借贷:11s y c =-(0s >表示储蓄,0s <表示借贷),第二个时期的消费:()221c r s y =++,其中r 为实际利率。

因此,可以得到消费者的跨期预算约束为:221111c y c y r r+=+++跨期预算约束表明,当利率为零(即不存在储蓄或借贷)时,两个时期的总消费等于两个时期的总收入。

在利率大于零的正常情况下,未来消费和未来收入可以用(1r +)这个因子进行贴现。

跨期预算约束线可以用图21-1来表示,它是一条斜率为()1r -+的直线。

图21-1 跨期消费的预算约束涉及跨期消费的消费者偏好可以用无差异曲线来表示,无差异曲线表示使消费者获得同样满足的第一期与第二期消费的组合。

也就是说,对同一条无差异曲线的所有两期消费的不同组合,消费者的偏好程度是完全相同的。

于是,理性消费者的问题是在跨期预算约束下追求效用的最大化,即:()122211max ,.. 11U c c c y s t c y r r+=+++可以求出消费者跨期消费最优决策的条件为:()1MRS r =-+。

人大高鸿业版《西方经济学》(包括微观和宏观部分)笔记讲义(精装版)这份资料是2年前上过人大专业课考研辅导班的一个朋友的笔记。

历经千心万苦才整理出电子版来,基础不太好的同学希望好好利用一下这些资料!更希望版主别删掉!!!西方经济学笔记第一二章第一节稀缺性与选择(一)稀缺性和经济问题稀缺性的含义:生产资源的相对有限性资源的稀缺性与经济问题:由于资源稀缺性的存在,使得人们必须考虑如何使用有限的相对稀缺的生产资源来满足无限多样化的需要。

这就是所谓的" 经济问题".生产资源或生产要素主要包括的成分:经济社会中的生产资源也叫生产要素,主要包括:资本(其价格为利息)、土地(其价格为地租)、劳动(其价格为工资)。

西方经济学研究的问题:西方经济学研究人与社会如何作出最终抉择,在使用或者不使用货币的情况下来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源,在现在或者将来生产产品,并把产品分配给社会的各个成员以供消费之用。

它分析改进资源配置形式可能付出的代价和可能产生的收益。

(二)生产可能性曲线生产可能性曲线的含义:在既定的资源之下所能生产商品的最大产量的组合,就是生产可能性线生产可能性曲线与资源稀缺性之间的关系:生产可能性曲线反映了资源稀缺性的特征。

(三)选择和机会成本选择产生的原因:资源的稀缺性使得社会不得不作出选择机会成本的概念:当具有多种用途的稀缺资源使经济主体需要选择时,选择会带来成本,选择的成本我们称为机会成本,当把一定资源用于生产某种产品时所放弃的另一各产品的数量就是机会成本。

它是作出一次决策时所放弃的其他可供选择的最好用途。

经济问题的解决与机会成本的关系:经济问题的解决被归结为如何使得选择的机会成本达到最低。

第二节西方经济学的研究对象(一)经济学的定义西方经济学的定义:西方经济学研究人与社会如何使用稀缺的生产性资源,生产出有价值的商品,并把它们分配给社会的各个成员。

西方经济学包含的最基本的思想:资源是稀缺的,社会必须以有效率的方式使用它。

西方经济学(宏观部分)课后习题答案主编:高鸿业目录第十二章国民收入核算01 第十三章简单国民收入决定理论06 第十四章产品市场和货币市场的一般均衡11 第十五章宏观经济政策分析18 第十六章宏观经济政策实践27 第十七章总需求一总供给模型32 第十八章失业与通货膨胀37 第十九章开放经济下的短期经济模型42第二十章经济增长和经济周期理论46第二十一章宏观经济学的微观基础52 第二十二章宏观经济学在目前的争论和共识60 第二十三章西方经济学与中国65第十二章国民收入核算1.宏观经济学和微观经济学有什么联系和区别?为什么有些经济活动从微观看是合理的,有效的,而从宏观看却是不合理的,无效的?解答:两者之间的区别在于:(1)研究的对象不同。

微观经济学研究组成整体经济的单个经济主体的最优化行为,而宏观经济学研究一国整体经济的运行规律和宏观经济政策。

(2)解决的问题不同。

微观经济学要解决资源配置问题,而宏观经济学要解决资源利用问题。

(3)中心理论不同。

微观经济学的中心理论是价格理论,所有的分析都是围绕价格机制的运行展开的,而宏观经济学的中心理论是国民收入(产出)理论,所有的分析都是围绕国民收入(产出)的决定展开的。

(4)研究方法不同。

微观经济学采用的是个量分析方法,而宏观经济学采用的是总量分析方法。

两者之间的联系主要表现在:(1)相互补充。

经济学研究的目的是实现社会经济福利的最大化。

为此,既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。

微观经济学是在假设资源得到充分利用的前提下研究资源如何实现最优配置的问题,而宏观经济学是在假设资源已经实现最优配置的前提下研究如何充分利用这些资源。

它们共同构成经济学的基本框架。

(2)微观经济学和宏观经济学都以实证分析作为主要的分析和研究方法。

(3)微观经济学是宏观经济学的基础。

当代宏观经济学越来越重视微观基础的研究,即将宏观经济分析建立在微观经济主体行为分析的基础上。

由于微观经济学和宏观经济学分析问题的角度不同,分析方法也不同,因此有些经济活动从微观看是合理的、有效的,而从宏观看是不合理的、无效的。

第十二章国民收入核算一、宏观经济学1. 什么是宏观经济学?宏观经济学作为经济学分支的诞生可以追溯到凯恩斯1936年出版的《就业、利息和货币通论》。

在《通论》出版之前的时代,“古典主义”的思想占据着经济学界主流,经济学家对于经济问题的考察大都集中在微观领域。

在《通论》出版之后,经济学家开始注重从宏观的角度出发来分析经济问题。

2. 宏观经济学的研究对象(单列)宏观经济学研究的是社会总体的经济行为及其后果,即对经济运行的整体,包括整个社会的产量、收入、价格水平和就业水平进行分析。

最重要指标有国民收入及其增长率、失业率、物价水平及其变动即通货膨胀率。

其他比较重要的指标还有政府财政预算赤字及贸易赤字的变动、利率等。

3:是指用以前某一年作为基期的价格计算出来的当年全部最终产品的市场价值。

就业者和失业者的总和称为劳动力,失业者占劳动力的百分比就是失业率。

4. 微观经济学与宏观经济学的关系(单列)现代宏观经济学作为一门独立的经济分支学科,是凯恩斯的著作《就业、利息和货币通论》一书于1936年出版后才正式形成的。

(1)二者的联系第一,微观经济学和宏观经济学互为补充。

微观经济学是在资源总量既定的条件下,通过研究个体经济活动参与者的经济行为及其后果来说明市场机制如何实现各种资源的最优配置;宏观经济学则是在资源配置方式既定的条件下研究经济中各有关总量的决定及其变化。

第二,微观经济学是宏观经济学的基础。

这是因为任何总体总是由个体组成的,对总体行为的分析自然也离不开个体行为的分析。

第三,微观经济学和宏观经济学都采用了供求均衡分析的方法。

微观经济学通过需求曲线和供给曲线决定产品的均衡价格和产量,宏观经济学通过总需求曲线和总供给曲线研究社会的一般价格水平和产出水平。

(2)二者的区别第一,研究对象及解决的问题不同。

微观经济学研究的是个体经济活动参与者的行为及其后果,侧重讨论市场机制下各种资源的最优配置问题,而宏观经济学研究的是社会总体的经济行为及其后果,侧重讨论经济社会资源的充分利用问题。

高鸿业主编西方经济学(宏观部分)第五版课后习题答案详解----301c284b-6ebf-11ec-89ae-7cb59b590d7d高鸿业――西方经济学(宏观部分)西方经济学课后练习答案(宏观部分)主编:高鸿业目录第十二章国民收入核算01第1三章简单的国民收入决定理论06第十四章产品市场和货币市场的一般均衡11第十五章宏观经济政策分析18第十六章宏观经济政策实践27第1七章总需求总供给模型32第十八章失业与通货膨胀37第1九章开放经济下的短期经济模型42第二十章经济增长和经济周期理论46第二1章宏观经济学的微观基础52第二十二章宏观经济学在目前的争论和共识60第二3章西方经济学与中国65第十二章国民收入核算1.宏观经济学和微观经济学之间有什么联系和区别?为什么有些经济活动在微观上是合理有效的,而在宏观上是不合理无效的?解答:两者之间的区别在于:(1)研究对象不同。

微观经济学研究构成整体经济的单一经济主体的最优行为,而宏观经济学研究一国整体经济的运行规律和宏观经济政策。

(2)解决的问题不同。

微观经济学要解决资源配置问题,而宏观经济学要解决资源利用问题。

(3)核心理论是不同的。

微观经济学的核心理论是价格理论,所有分析都围绕着价格机制的运行进行,而宏观经济学的核心理论是国民收入(产出)理论,所有分析都围绕着国民收入进行-0-j、 c高鸿业――西方经济学(宏观部分)收入(产出)的决定被执行。

(4)研究方法不同。

微观经济学采用的是个量分析方法,而宏观经济学采用的是总量分析方法。

两者之间的联系主要体现在:(1)相互补充。

经济学研究的目的是实现社会经济福利的最大化。

为此,既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。

微观经济学是在假设资源得到充分利用的前提下研究资源如何实现最优配置的问题,而宏观经济学是在假设资源已经实现最优配置的前提下研究如何充分利用这些资源。

它们共同构成经济学的基本框架。

(2)微观经济学和宏观经济学都以实证分析为主要分析和研究方法。

第14章国民收入的决定:IS-LM模型

14.1 复习笔记

产品市场和货币市场的关系如下:产品市场总产出增加,货币需求增加,如果货币供给不变,利率上升,进而影响投资支出。

凯恩斯经济学的重要特征就是认为产品市场和货币市场不是相互独立的,即货币对经济非中性。

一、投资的决定

经济学中所讲的投资,是指资本的形成,即社会实际资本的增加,包括厂房、设备和存货的增加,新住宅的建设等,其中主要是厂房、设备的增加。

购买证券、土地和其他财产等只能视为资产权的转移。

决定投资的因素有很多,主要的因素有实际利率水平、预期收益率和投资风险等。

1.实际利率与投资

在决定投资量的诸因素中,实际利率是首要因素。

实际利率大致上等于名义利率减通货膨胀率。

在投资的预期利润率既定时,企业是否进行投资,首先就决定于实际利率的高低。

利率上升时,投资需求量就会减少;利率下降时,投资需求量就会增加。

总之,投资是利率的减函数。

投资与利率之间的这种反方向变动关系称为投资函数,可写作:i=i(r)。

2.资本边际效率

资本边际效率(MEC)是一种贴现率,这种贴现率正好使一项资本物品的使用期内各预期收益的现值之和等于这项资本品的供给价格或者重置成本。

如果资本边际效率大于市场利率,则此投资就值得;否则,就不值得。

3.投资函数

投资函数表示投资与利率之间的反方向变动关系,其表达式为i=i(r)=e-dr,其中e为自发性投资量(又称自主投资,即利率即使为零时也能有的投资量),d表示投资量对利率的敏感程度,-dr表示引致投资。

4.托宾的“q”说

托宾q是指企业股票的市场价值与资本重置成本的比率。

这里的资本重置成本是在现有的产品市场条件下,重新创办该企业的成本。

股票的市场价值反映的是股票持有者对企业资产的剩余索取权的价格预期。

因此,q=企业的股票市场价值/新建造企业的成本。

如果企业的市场价值小于资本的重置成本时,即q<1,说明买旧的企业比建设新企业便宜,于是就不会有投资;相反,如果企业的市场价值大于资本的重置成本,即q>1时,说明新建造企业比买旧企业要便宜,因此投资需求增加。

可以看出,投资是q值的增函数。

也就是说,股票价格上升时,投资会增加。

二、IS曲线

产品市场的均衡是指产品市场上总供给与总需求相等的情况。

IS曲线是一条反映利率和收入间相互关系的曲线,这条曲线上任何一点都代表一定的利率和收入的组合。

在这样的组合下,投资和储蓄都是相等的,即I=S,从而产品市场是均衡的。

1.IS曲线的推导

(1)两部门经济中的IS曲线

1y c i e dr c y y i e dr ααββ=+⎫+-⎪=+⇒=⎬-⎪=-⎭

或: 1e r y d d αβ+-=

-

(2)三部门经济中的IS 曲线 ()()111y c i g e dr g c t y y t i e dr ααββ=++⎫+-+⎪=+-⇒=⎬--⎪=-⎭

或 ()

11t e g r y d d βα--++=-

可见,均衡国民收入与利率间存在反方向变化的关系。

以r 为纵轴,y 为横轴所画出的IS 曲线是由左向右下倾斜的,如图14-1所示。

图14-1 IS 曲线

2.IS 曲线的斜率

(1)两部门经济

根据

1e r y

d d αβ

+-=-

可见dr/dy =-(1-β)/d <0。

所以IS 曲线的斜率为负,y 和r 之间具有反向关系,斜率既取决于β,也取决于d 。

①d 是投资需求对利率变动的反应程度,它表示利率变动一定幅度时投资变动的程度,如果d 的值较大,即投资对于利率变化比较敏感,IS 曲线斜率的绝对值就较小,即IS 曲线较平缓。

②β是边际消费倾向,如果β较大,IS 曲线斜率的绝对值也会较小,这是因为,β较大,意味着支出乘数较大,从而当利率变动引起投资变动时,收入会以较大幅度变动,因而IS 曲线就较平缓。

(2)三部门经济

根据 ()

11t e g r y

d d βα--++=-

可见dr/dy =-[1-β(1-t )]/d <0,IS 曲线的斜率不仅取决于β、d ,而且受t 的影响。

t 表示边际税率,即增加的税收在增加的收入中的比率。

当d 和β一定时,税率t 越小,IS 曲线越平缓;t 越大,IS 曲线越陡峭。

这是因为在边际消费倾向一定时,税率越小,乘数会越大;税率越大,乘数会越小。

影响IS 曲线斜率大小的,主要是投资对利率的敏感度,原因是边际消费倾向比较稳定,税率也不会轻易变动。

3.IS 曲线的移动

(1)两部门经济

投资函数或储蓄函数变动,都会使IS 曲线变动。

当投资需求增加,IS 曲线将向右平移,反之,则向左平移,移动的距离和投资乘数有关:∆y =k i ·∆i =∆i/(1-β)。

当储蓄意愿增加,即用于投资的资本减少,IS 曲线将向左平移,反之,则向右平移。

(2)三部门经济

增加政府购买性支出,其作用相当于增加投资支出,因此,会使IS 曲线向右平行移动,反之,则向左平移。

移动的距离和政府购买支出乘数有关:∆y =k g ·∆g =∆g/(1-β)。

当政府增加税收时,企业用于投资的资本减少,IS 曲线将向左平移,反之,则向右平

移。

移动的距离和税收乘数有关:∆y=k t·∆t。

三、利率的决定

凯恩斯认为:利率不是由储蓄与投资决定的,而是由货币的供给量和对货币的需求量所决定的。

货币的实际供给量(用m表示)一般由国家加以控制,是一个外生变量,因此,需要分析的主要是货币的需求。

1.流动性偏好与货币需求动机

对货币的需求,又称“流动性偏好”,是指由于货币具有使用上的灵活性,人们宁肯牺牲利息收入而储存不生息的货币来保持财富的心理倾向。

货币需求动机分为以下三种:

(1)交易动机

交易动机是指个人和企业为了进行正常的交易活动而持有货币的动机。

出于交易动机的货币需求量主要取决于收入。

收入越高,交易数量越大,所交换的商品和劳务的价格越高,从而为应付日常开支所需的货币量就越大。

(2)谨慎动机(预防性动机)

谨慎动机是指为预防意外支出而持有一部分货币的动机,如个人或企业为应付事故、失业、疾病等意外事件而需要事先持有一定数量货币。

从全社会来看,这一货币需求量大体上也和收入成正比,是收入的函数。

如果用L1表示交易动机和谨慎动机所产生的全部实际货币需求量,用y表示实际收入,则这种货币需求量和收入的关系可表示为:L1=L1(y)=ky。

(3)投机动机。