武汉大学微生物教学提纲.doc

- 格式:doc

- 大小:82.11 KB

- 文档页数:27

教学大纲

一、课程的性质、地位和任务

根据微生物技术及应用专业的培养目标、基本规格和课程体系设置方案的要求,《微生物学》是建立在学生学完部分专业基础课之后开设的课程,是微生物技术及应用专业的主干课程,其主要任务是培养学生掌握无菌概念和无菌操作,微生物的分离纯化、培养、鉴定,工业微生物菌种选育及保藏等微生物学的基础理论知识和基本实践技能,为学生今后顺利学习专业课程及在本领域就业奠定坚实的基础。

二、课程的教学目标

以理论讲授为基础,以专业技能培养为重点,通过课堂讲授、实验室操作等方式,使学生了解微生物在工、农、医等方面的应用及前景,掌握微生物的形态构造、营养代谢、生长控制、遗传变异等方面的基本理论知识,掌握无菌操作技术、微生物的分离和培养技术、微生物鉴定技术、工业微生物菌种选育及保藏技术等关键技能,学习无菌操作室、微生物菌种室的建设,并掌握微生物技术常用仪器和设备的运行与维护,并培养学生之间的团结协作及沟通能力。

学完该课程,为学生今后的学习及工作奠定宽厚的基础。

三、课程教学的基本内容和基本要求

模块一

模块二

模块三

模块四

模块五

模块六

模块七

模块八。

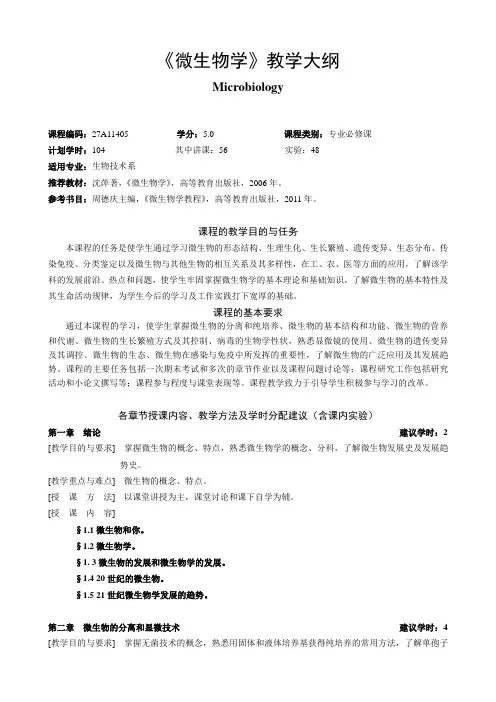

《微生物学》教学大纲Microbiology课程编码:27A11405 学分:5.0 课程类别:专业必修课计划学时:104 其中讲课:56 实验:48适用专业:生物技术系推荐教材:沈萍著,《微生物学》,高等教育出版社,2006年。

参考书目:周德庆主编,《微生物学教程》,高等教育出版社,2011年。

课程的教学目的与任务本课程的任务是使学生通过学习微生物的形态结构、生理生化、生长繁殖、遗传变异、生态分布、传染免疫、分类鉴定以及微生物与其他生物的相互关系及其多样性,在工、农、医等方面的应用,了解该学科的发展前沿、热点和问题,使学生牢固掌握微生物学的基本理论和基础知识,了解微生物的基本特性及其生命活动规律,为学生今后的学习及工作实践打下宽厚的基础。

课程的基本要求通过本课程的学习,使学生掌握微生物的分离和纯培养、微生物的基本结构和功能、微生物的营养和代谢、微生物的生长繁殖方式及其控制、病毒的生物学性状,熟悉显微镜的使用、微生物的遗传变异及其调控、微生物的生态、微生物在感染与免疫中所发挥的重要性,了解微生物的广泛应用及其发展趋势。

课程的主要任务包括一次期末考试和多次的章节作业以及课程问题讨论等;课程研究工作包括研究活动和小论文撰写等;课程参与程度与课堂表现等。

课程教学致力于引导学生积极参与学习的改革。

各章节授课内容、教学方法及学时分配建议(含课内实验)第一章绪论建议学时:2 [教学目的与要求] 掌握微生物的概念、特点,熟悉微生物学的概念、分科,了解微生物发展史及发展趋势史。

[教学重点与难点] 微生物的概念、特点。

[授课方法] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[授课内容]§1.1微生物和你。

§1.2微生物学。

§1. 3微生物的发展和微生物学的发展。

§1.4 20世纪的微生物。

§1.5 21世纪微生物学发展的趋势。

第二章微生物的分离和显微技术建议学时:4 [教学目的与要求] 掌握无菌技术的概念,熟悉用固体和液体培养基获得纯培养的常用方法,了解单孢子分离和选择培养,掌握Gram染色的原理、方法和结果,熟悉显微观察样品的制备方法,了解显微镜的种类及原理。

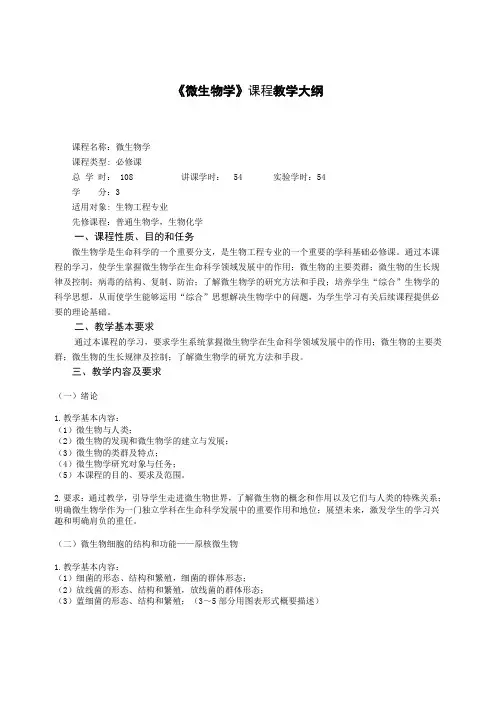

《微生物学》课程教学大纲课程名称:微生物学课程类型: 必修课总学时: 108 讲课学时: 54 实验学时:54学分:3适用对象: 生物工程专业先修课程:普通生物学,生物化学一、课程性质、目的和任务微生物学是生命科学的一个重要分支,是生物工程专业的一个重要的学科基础必修课。

通过本课程的学习,使学生掌握微生物学在生命科学领域发展中的作用;微生物的主要类群;微生物的生长规律及控制;病毒的结构、复制、防治;了解微生物学的研究方法和手段;培养学生“综合”生物学的科学思想,从而使学生能够运用“综合”思想解决生物学中的问题,为学生学习有关后续课程提供必要的理论基础。

二、教学基本要求通过本课程的学习,要求学生系统掌握微生物学在生命科学领域发展中的作用;微生物的主要类群;微生物的生长规律及控制;了解微生物学的研究方法和手段。

三、教学内容及要求(一)绪论1.教学基本内容:(1)微生物与人类;(2)微生物的发现和微生物学的建立与发展;(3)微生物的类群及特点;(4)微生物学研究对象与任务;(5)本课程的目的、要求及范围。

2.要求:通过教学,引导学生走进微生物世界,了解微生物的概念和作用以及它们与人类的特殊关系;明确微生物学作为一门独立学科在生命科学发展中的重要作用和地位;展望未来,激发学生的学习兴趣和明确肩负的重任。

(二)微生物细胞的结构和功能——原核微生物1.教学基本内容:(1)细菌的形态、结构和繁殖,细菌的群体形态;(2)放线菌的形态、结构和繁殖,放线菌的群体形态;(3)蓝细菌的形态、结构和繁殖;(3~5部分用图表形式概要描述)(4)支原体、立克次氏体和衣原体的形态、结构、功能和繁殖;(5)古生菌的概念、细胞形态和细胞结构。

2.要求:掌握细菌、放线菌的个体形态、细胞结构、化学组成、群体形态特征、繁殖方式。

了解蓝细菌、支原体、立克次氏体、衣原体及古生菌的基本结构特点和生活特性。

(三)微生物细胞的结构和功能——真核微生物1.教学基本内容:(1)真核微生物的概述;(2)酵母菌的形态、结构和繁殖,酵母菌的群体形态;(3)霉菌的形态、结构和繁殖方式,重点以青霉和曲霉为主,霉菌的群体形态;2.要求:掌握酵母菌、霉菌的个体形态、结构、群体形态特征、繁殖方式。

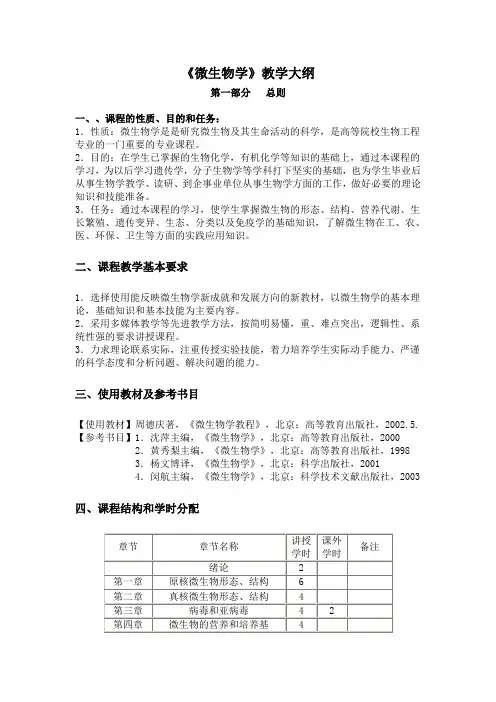

《微生物学》教学大纲第一部分总则一、、课程的性质、目的和任务:1.性质:微生物学是是研究微生物及其生命活动的科学,是高等院校生物工程专业的一门重要的专业课程。

2.目的:在学生已掌握的生物化学,有机化学等知识的基础上,通过本课程的学习,为以后学习遗传学,分子生物学等学科打下坚实的基础,也为学生毕业后从事生物学教学、读研、到企事业单位从事生物学方面的工作,做好必要的理论知识和技能准备。

3.任务:通过本课程的学习,使学生掌握微生物的形态、结构、营养代谢、生长繁殖、遗传变异、生态、分类以及免疫学的基础知识,了解微生物在工、农、医、环保、卫生等方面的实践应用知识。

二、课程教学基本要求1.选择使用能反映微生物学新成就和发展方向的新教材,以微生物学的基本理论,基础知识和基本技能为主要内容。

2.采用多媒体教学等先进教学方法,按简明易懂,重、难点突出,逻辑性、系统性强的要求讲授课程。

3.力求理论联系实际,注重传授实验技能,着力培养学生实际动手能力、严谨的科学态度和分析问题、解决问题的能力。

三、使用教材及参考书目【使用教材】周德庆著,《微生物学教程》,北京:高等教育出版社,2002.5. 【参考书目】1.沈萍主编,《微生物学》,北京:高等教育出版社,2000 2.黄秀梨主编,《微生物学》,北京:高等教育出版社,19983.杨文博译,《微生物学》,北京:科学出版社,20014.闵航主编,《微生物学》,北京:科学技术文献出版社,2003四、课程结构和学时分配第二部分各篇、章、节内容及学时分配绪论(2学时)【教学目标】1、掌握“微生物”与“微生物学”的概念2、了解微生物学的发展史3、了解微生物与人类关系及微生物学的发展趋势4、掌握微生物的五大共性及之间的关系5、了解微生物学的建立,巴斯德的贡献,柯赫定理【教法提示】1、讲授、多媒体演示2、重点和难点:“微生物”与“微生物学”的概念;微生物的五大共性及之间的关系。

【教学内容】一、什么是微生物二、人类对微生物世界的认识过程1、一个难以认识的微生物世界2、人类揭开微生物世界奥秘的历史3、微生物学的奠基人巴斯德的贡献,柯赫定理三、微生物学的发展促进了人类的进步1、在医疗保健战线上的六大“战役”2、微生物在工业发展过程中的六个里程碑3、微生物学促进了农业的进步4、微生物与生态和环境保护的关系5、微生物学对生物学基础理论研究的贡献四、微生物的五大共性1、体积小,面积大2、吸收多,转化快3、生长旺,繁殖快4、适应强,易变异5、分布广,种类多五、微生物学及其分科第一章原核微生物的形态、构造和功能(6学时)【教学目标】1、掌握球菌、杆菌、螺旋菌的概念、分类;2、了解细菌细胞的一般结构和特殊结构3、掌握细菌细胞壁肽聚糖的结构,革兰氏染色法的原理,方法4、掌握夹膜、芽孢的构造5、了解细菌的繁殖方式及二分裂繁殖的过程6、掌握放线菌的形态特征,繁殖方式7、了解蓝细菌、立克次氏体、衣原体、支原体的形态结构及特征【教法提示】1、讲授、多媒体演示2、重点和难点:细菌细胞壁肽聚糖的结构及革兰氏染色法;细菌细胞的特殊结构;放线菌的形态构造。

《微生物学》提纲及思考题:1.什么是微生物?它包括哪些类群?答:微生物是一切肉眼看不见或看不清的微小生物的总称.包括①原核类的细菌`放线菌`蓝细菌’支原体`立克次氏体和衣原体;②真核类的真菌`原生动物`和显微藻类,以及属于非细胞类的病毒和亚病毒.2.微生物有哪五大共性?其中最基本的是哪一个?为什么?答:①.体积小,面积大;②.吸收多,转化快;③.生长旺,繁殖快;④.适应强,易变异;⑤.分布广,种类多。

其中,体积小面积大最基本,因为一个小体积大面积系统,必然有一个巨大的营养物质吸收面、代谢废物的排泄面和环境信息的交换面,并由此而产生其余4 个共性。

3.试述微生物的多样性答:①.物种的多样性;②.生理代谢类型的多样性;③.代谢产物的多样性;④遗传基因的多样性;⑤生态类型的多样性。

4.细菌的基本构造、特殊构造各有哪些?答:细菌的基本构造包括细胞壁、细胞膜、细胞质、核区和内含物,是各种细菌都具有的。

细菌的特殊构造是某些细菌具有的,如鞭毛、糖被(荚膜等)、芽孢、菌毛和性毛等。

5.细菌细胞壁的结构和主要成分?答:细胞壁时位于细胞最外的一层厚实、坚韧的外被,主要成分为肽聚糖,具有固定细胞外形和保护细胞不受损伤等多种生理功能。

细胞壁的几种特殊成分:①.肽聚糖:真细胞细胞壁中的特有成分;②.磷壁酸:革兰氏阳性G+细菌(革兰氏染色法染成紫色)细胞壁中的特有成分;③.脂多糖:革兰氏阴性G-细菌(革兰氏染色法染成红色)壁中的特有成分6.革兰氏染色原理答:通过结晶紫初染和碘液媒染后,在细菌的细胞壁以内可形成不溶于水的结晶紫与碘的复合物。

G+菌:细胞壁厚,肽聚糖网状分子形成一种透性障,当乙醇脱色时,肽聚糖脱水而孔障缩小,再加上它不含类脂,故乙醇的处理不会溶出缝隙,因此保留结晶紫-碘复合物在细胞膜上。

呈紫色。

Gˉ菌:肽聚糖层薄,交联松散,乙醇脱色不能使其结构收缩,其脂含量高,乙醇将脂溶解,缝隙加大,结晶紫-碘复合物溶出细胞壁,沙黄复染后呈红色。

微生物学》教学大纲学时数:90 专业:临床医学课程的性质、目的和任务微生物学是一门独立的学科,主要特点是与其它的基础学科及临床传染病学等有密切的关系,是培养优秀的临床医生所必不可少的基础学科之一。

培养目标是让学生掌握微生物学的基本理论,并对相关的临床疾病及传染规律有初步的了解,为传染病及感染性疾病的诊断、治疗和预防打下基础。

二.课程教学的基本要求1 .微生物学理论课:了解微生物学的发展历史,掌握各类微生物的基础知识,并使学生掌握收集相关知识、信息的思路、技能,了解致病性微生物与相应感染的关系。

2 .微生物学实验:根据微生物学教学改革的发展,实验课容将逐渐减少,形式上以示教为主,动手实验为辅。

主要目的是让学生对微生物的分布、分离、培养及无菌操作技术等有一定的了解。

三.教学容第一章.绪论目的与要求:使学生了解微生物学的发展历史,相关领域的研究进展及微生物学涉及的容、围、微生物与传染病的关系、学习的方法。

学时:2 小时容: 1 、微生物学发展历史与现状2 .微生物与传染病。

传染病的病原学诊断3 .新技术对传染病控制的意义和应用方向4 .微生物的分类第二章.细菌的结构目的与要求:了解细菌的细胞结构,与生物学功能及抗菌感染药物作用的关系。

学时:3 小时容:1 、细菌的进化位置2 .细菌的基本结构及抗菌药物的作用靶目标3 .细菌的特殊结构及生物学功能4 .细菌的形态学检查方法与应用第三章.细菌的生长与代目标与要求:了解细菌生长的必需条件,细菌繁殖的方式、速度及其生物学和临床的意义。

掌握细菌在人体的分布及意义,培养基的主要种类和应用。

了解细菌代产物在临床疾病及诊 断中的意义。

3 小时1、细菌的生长方式、生长曲线2 .细菌生长的条件:营养物、 ph 值、温度、气体环境。

“定植”的概念3 .细菌的代特点4 .代产物及其生物学的意义5 .培养基的制备与应用第四章. 细菌的遗传与变异了解细菌的基因结构、遗传规律。

从分子、细胞及生物群三个层次上理解变异的机制、 生物学的意义。

课程编号:《微生物学》授课大纲学时数: 72讲课:72学制:四年制本科适合专业:生物科学有关专业一、本课程的性质和任务(一)课程的性质微生物学是生命科学中一门理论与实践性较强的重要基础课程,是一门对现代生命科学的发展发挥着不可以取代的重要作用的学科,故本课程分为理论解说和实践授课两大部分(实验部分还有授课大纲)。

理论课授课主要解说微生物发展的历史、微生物的形态构造、营养和代谢特点、遗传规律、生态、传染与免疫和系统分类等内容。

(二)课程的任务:本课程主要面对生物科学专业的本科学生讲课,是专业必修课。

经过学习微生物的形态构造、生理生化、生长生殖、遗传变异、生态分布、传染免疫、分类判断以及微生物与其他生物的互有关系及其多样性,在工、农、医等方面的应用,认识该学科的发展前沿、热点和问题,使学生牢固掌握微生物学的基本理论和基础知识,认识微生物的基本特点及其生命活动规律,为学生今后的学习及工作实践打下宽厚的基础。

二、本课程与其他课程的联系:微生物学是一门专业基础课,与好多课程关系亲近,应在生物化学、遗传学、生理学等课程的基础进步行学习,并为今后专业课,如遗传学、生物化学等课程的学习确定基础。

三、授课内容(一)第一章绪论一、本学期的授课安排二、微生物和你三、微生物学四、微生物的发现和微生物学的发展五、 20 世纪的微生物学六、 21 世纪微生物学发展的特点和趋势授课基本要求:学习微生物学这门课程,必定第一认识什么是微生物、主要种类、特点、发展情况、研究意义等等。

本章要修业生在联系本质的情况下掌握微生物的见解、特点,并提起学生学习微生物的兴趣。

主要知识点与重点:微生物的见解、类群及特点。

(二)第二章微生物的纯培养和显微技术第一节微生物的分别和纯培养一、无菌技术二、用固体培养基获得纯培养三、用液体培养基获得纯培养四、单细胞(孢子)分别五、选择培养分别六、微生物的珍藏技术第二节显微镜和显微技术一、显微镜的种类及原理二、显微观察样品的制备第三节显微镜下的微生物一、细菌和古菌二、真菌三、藻类四、原生动物授课基本要求:掌握微生物学研究的基本技术,即无菌技术、纯种分别技术、培养技术及显微镜技术。

微生物生物学Biology of Microorganisms课程编号:课程名称:微生物生物学(Biology of Microorganisms)课程总学时:88 其中讲课学时:52 实验学时:36开课学期:春季面向专业:生物学、生物技术内容简介本课程为生物学院各系必修的一门专业基础课。

重点介绍微生物的形态、生理、生态和分类的基本知识和理论。

在课堂讲授中,要求学生掌握细菌、古菌、真核微生物、病毒等的形态,生理和生态特点,认识微生物在生命科学和自然界中的重要贡献以及在物质转化中的特殊作用。

通过实验课教学,使学生学习并掌握微生物学实验的基本操作技术。

课堂讲授部分第一章绪论(2学时)第一节微生物在生物界中的地位一、微生物的定义和特点二、微生物在生物界中的地位第二节微生物学的发展简史一、古代对微生物的利用二、微生物学的初创时期三、微生物学的奠基时期四、微生物学的发展时期五、现代微生物学的发展第三节微生物的应用[主要内容]:本章重点介绍微生物的定义及其在生物界中的地位。

并简要介绍微生物学各时期的发展情况和应用范围。

[教学要求]:使学生了解微生物的特点和微生物学发展的历史及其在生产和生活中的重要作用。

[授课时数]:2学时第二章原核生物细胞的结构与功能(8学时)本章重点讲授原核微生物的形态及细胞结构特点。

要求学生掌握常见的原核微生物的类型及其细胞结构特点。

第一节原核细胞的模式结构一、细胞壁二、细胞质膜三、内膜结构间体,类囊体,载色体,羧酶体,气泡四、原核五、质粒六、细胞质及其内含物核糖体、糖原和淀粉、聚β-羟基丁酸,异染粒,硫滴和硫粒,磁粒七、细菌细胞的特殊结构(荚膜,鞭毛,菌毛,散毛、芽胞、胞囊)第二节细菌的形态和繁殖一、细菌的形态、排列和大小二、细菌的繁殖和群体形态第三节放线菌一、放线菌的个体形态二、放线菌的繁殖和群体形态第四节蓝细菌一、蓝细菌的形态和结构二、蓝细菌的繁殖第五节其他原核微生物一、螺旋体二、粘细菌三、鞘细菌四、立克次氏体五、枝原体六、衣原体七、蛭弧菌[主要内容]:本章重点讲授原核微生物的形态及细胞结构特点。

第一章绪论[目的要求]1. 掌握微生物和病原微生物的定义。

2. 掌握微生物按细胞结构特点的分类。

3. 了解医学微生物学的范畴、研究对象及发展简史, 现代医学微生物学新进展及其在生命科学中的意义。

[教学内容]微生物的定义、分类(三大类微生物的分类依据及种类)。

病原微生物的定义。

微生物与人类的关系。

医学微生物学的范畴、研究对象。

医学微生物学的发展简史,现代医学微生物学新进展及其在生命科学中的意义。

[教学学时] 1学时。

第一篇微生物学的基本原理第二章微生物学的生物学性状第一节细菌[目的要求]1.掌握细菌的大小(测量单位)与形态。

2.掌握细菌细胞壁的功能、主要成分、G+菌与G-菌细胞壁的不同点及其医学意义。

掌握细菌L型的概念及其医学意义。

掌握细菌胞膜及胞质内与医学有关的重要结构与功能。

3.掌握细菌的特殊结构及其在医学上的意义。

熟悉革兰氏染色法的原理及意义(实验课内容)。

4.了解细菌的理化性状。

掌握细菌生化反应的概念及其意义,了解细菌的分解代谢产物。

掌握细菌的合成代谢产物及其意义。

掌握专性厌氧菌有氧环境中不能生长的原理。

5.熟悉细菌生长繁殖的条件、生长方式与速度。

掌握细菌的生长曲线及意义。

了解细菌的人工培养(实验课内容)。

6.了解细菌的属、种、型、株的概念。

[教学内容]细菌的大小与形态:细菌的基本形态,细菌的不规则形态(衰退型)细菌的基本结构:细胞壁的功能、主要成分,G+菌与G-菌细胞壁的不同点及意义。

细菌L 型的生物学特性及临床意义。

细胞膜与细胞质及其内含物的组成与功能。

细菌的特殊结构:荚膜的定义、化学组成、抗原性及致病性。

鞭毛的的定义、化学组成,抗原性及其功能。

菌毛的定义、化学组成、种类及其与致病力的关系。

芽胞的定义、形成、对外界因素的抵抗力及其与医学的关系。

细菌的理化性状与新陈代谢:细菌的理化性状,细菌的新陈代谢。

营养物质,营养类型及营养机理。

细菌生长繁殖与生长繁殖:生长繁殖的条件、方式与速度、生长曲线。

微生物学教学大纲一、引言微生物学是生物学的一个重要分支,研究微生物的结构、功能、分类、生理特性、遗传和进化等内容。

本教学大纲旨在为学生提供全面的微生物学知识,并培养学生的实验技能、科学思维和创新能力。

二、教学目标1. 熟悉微生物学的基本概念和研究方法;2. 理解微生物的结构和功能;3. 掌握常见微生物的分类和特征;4. 了解微生物的生理特性和代谢过程;5. 理解微生物的遗传和进化;6. 培养实验技能和科学思维;7. 培养创新能力和团队合作精神。

三、教学内容1. 微生物学的概念和发展历史1.1 微生物学的定义1.2 微生物学的发展历史2. 微生物的结构和功能2.1 细菌的结构和功能2.2 真菌的结构和功能2.3 病毒的结构和功能2.4 寄生虫的结构和功能3. 微生物的分类和特征3.1 细菌的分类和特征3.2 真菌的分类和特征3.3 病毒的分类和特征3.4 寄生虫的分类和特征4. 微生物的生理特性和代谢4.1 细菌的生理特性和代谢 4.2 真菌的生理特性和代谢 4.3 病毒的生理特性和代谢4.4 寄生虫的生理特性和代谢5. 微生物的遗传和进化5.1 微生物的遗传特性5.2 微生物的进化过程5.3 微生物的基因工程应用6. 微生物实验技术和方法6.1 纯培养和鉴定方法6.2 微生物生长曲线的测定6.3 微生物的染色与观察技术6.4 分子生物学技术在微生物学中的应用7. 微生物学在生物工程中的应用7.1 微生物在发酵工业中的应用7.2 微生物在制药工业中的应用7.3 微生物在环境工程中的应用7.4 微生物在食品工业中的应用四、教学方法1. 授课:讲授微生物学的基本概念和理论知识;2. 实验:安排微生物实验,培养学生的实验技能;3. 讨论:引导学生进行讨论和思考,培养科学思维和创新能力;4. 小组活动:组织小组活动,培养学生的团队合作精神;5. 报告和展示:要求学生撰写报告并进行展示。

五、评价方式1. 平时成绩:包括课堂表现、作业质量和实验报告等;2. 期中考试:考察学生对微生物学知识的掌握情况;3. 期末考试:综合考察学生对微生物学的全面理解和应用能力;4. 实验评价:评估学生的实验操作技能和实验报告质量。

《微生物学》教学大纲课程编号:03220510课程名称:微生物学学分:4.5总学时:80学时理论学时:48学时实验学时:32学时先修课程要求:动物学、植物学、细胞生物学、生物化学等适应专业:生物技术专业本科教材:微生物学,袁生主编,第1版,高等教育出版社,2009年8月(国家规划教材)参考教材:1、《微生物学》,沈萍陈向东主编第2版高等教育出版社 2006年5月(国家规划教材)2、《微生物学教程》,周德庆主编,第二版,高等教育出版社。

2002年5月。

一、课程在培养方案中的地位、目的与任务本课程为生物技术专业本科生的必修专业基础课。

《微生物学》是在细胞、分子或群体水平上研究微生物的形态构造、生理代谢、遗传和育种、生态和分类进化等生命活动的基本规律,并将其应用于农业、工业、医药卫生、生物工程和环境保护等领域的科学。

通过该课程的学习,要求学生能够了解该学科的发展前沿、热点和问题,牢固掌握微生物学的基本理论和基础知识,了解微生物的基本特性及其生命活动规律,熟悉微生物学的基本技术,了解国外微生物学最新进展及应用,为今后的学习及工作实践打下宽厚的基础。

二、课程基本要求1、基本理论和基本知识(1)掌握微生物学的基础理论、基本知识掌握以细菌、真菌、病毒为主要内容的各类微生物的形态结构、繁殖方式和主要特征;掌握微生物遗传变异的一般规律及传染与免疫的知识;(2)熟悉微生物的营养、代谢和生长的特点;熟悉微生物育种的一般方法和微生物在工业、农业,医学、环境和日常生活中的某些应用,以及微生物在自然界物质循环中的重要意义。

(3)了解微生物生态及在自然界物质转化中的作用;了解微生物的多样性、系统发育与分类。

2、基本技能(1)掌握普通光学显微镜的使用方法,特别是利用油镜观察细菌的方法;掌握微生物的制片染色技术;(2)熟悉微生物细胞的大小测定及数量测定技术;熟悉培养基的制备、灭菌及微生物的分离纯化培养技术。

(3)通过综合实验(土壤微生物数量测定及未知菌革兰氏染色鉴定)让学生进一步掌握微生物的四大操作技术,并初步了解微生物科学研究的基本方法和思路。

第一章绪论一、武汉大学“微生物学” 课程的建设与发展二、本学期的教学安排三、微生物与我们四、微生物的发现和微生物学的建立与发展(一)微生物的发现(二)微生物学的奠基1.巴斯德2.柯赫(三)微生物学发展过程中的重大事件(四)20世纪的微生物学(五)微生物学在生命科学发展中的重要地位1、微生物是生物学基本理论研究中的理想实验对象2.对生命科学研究技术的贡献3.微生物与“人类基因组计划”(五)我国微生物学的发展(六)21世纪微生物学展望五、微生物的类群及特点思考题:1. 用具体事例说明人类与微生物的关系,为什么说微生物既是人类的敌人,更是我们的朋友?2. 为什么微生物能成为生命科学研究的“明星”?3. 为什么说巴斯德和柯赫是微生物学的奠基人?第二章纯培养和显微技术第一节微生物的分离和纯培养一、无菌技术1. 微生物培养的常用器具及其灭菌2. 接种操作二、用固体培养基分离纯培养1. 稀释倒平板法2. 涂布平板法3. 平板划线法4. 厌氧微生物的分离三、用液体培养基分离纯培养四、单细胞(孢子)分离五、选择培养分离1. 利用选择平板进行直接分离2. 富集培养六、二元培养物第二节显微镜和显微技术一、显微镜的种类及原理1. 普通光学显微镜2. 暗视野显微镜3. 相差显微镜4. 荧光显微镜5. 透射电子显微镜6. 扫描电子显微镜7. 扫描隧道显微镜二,显微观察样品的制备(略)思考题:1、为什么说Koch等建立的微生物纯培养技术是微生物学建立与发展的基石?一般可用哪些方法获得微生物的纯培养?2、微生物的最显著特征就是个体微小,通常只能通过显微镜进行观察。

试列举在显微观察(光镜和电镜)中通过改变样品的反差以改善观察效果的技术及方法。

3、试利用表格形式对各类显微镜在原理、样品制备和观察方面的异、同进行概括、比较。

4、试找到一篇使用微生物照片的文献,分析该文为什么要使用微生物照片,采用的是何种显微观察技术?依你之见,该文作者的这张照片还可以用哪些技术获得?第三章微生物类群与形态结构第一节真细菌一、一般形态及细胞结构(一)个体形态与排列(二)大小(三)细胞的结构1、细胞壁2、细胞质膜3、细胞质和内含物1)概念2)贮藏物3)磁小体4)羧酶体5)气泡6)载色体7)核糖体8)质粒4、核区(nuclear region or area)5、特殊的休眠构造��芽孢1)概念2)细菌芽孢的特点3)芽孢的形成与芽孢的萌发过程4)芽孢的耐热机制5)芽孢杆菌(Bacillus)芽孢形成的生理调控6)伴孢晶体7)细菌的其他休眠构造6、糖被1) 概念2)特点7、鞭毛1)概念2)观察和判断细菌鞭毛的方法3)鞭毛的结构及其运动机制4)鞭毛推动细菌运动的特点8、菌毛9、性毛二、放线菌(一)概念(二)形态与结构1、营养菌丝2、气生菌丝3、孢子丝(三)生长与繁殖(四)菌落形态(五)分布特点及与人类的关系三、支原体、立克次氏体和衣原体(一)立克次氏体1、概念:2、特性(二)支原体1、概念2、特性(三)衣原体1、概念2、特性四、粘细菌(myxobacteria)(一)概念(二)生活史1、营养细胞2、子实体五、蛭弧菌(Bdellovibrio)(一)概念(二)特点(三)寄生方式六、蓝细菌(Cyanobacteria)(一)概念(二)特点第二节古生菌一、概念的提出二、细胞形态三、细胞结构(一)细胞壁(二)细胞膜(三)细胞质和内含物(四)细胞核第三节真核微生物一、霉菌(一)概念(二)分布特点及与人类的关系(三)形态结构1、菌丝2、菌丝的特化3、细胞结构(四)菌落(五)霉菌繁殖方式及生活史1、繁殖方式2、生活史二、酵母菌(一)概念(二)分布及与人类的关系(三)形态结构1、个体形态2、细胞结构(四)菌落特征(五)繁殖方式和生活史1、无性繁殖2、有性繁殖3、生活史思考题:1、试根据细菌细胞结构的特点,分析并举例说明为什么它们能在自然界中分布广泛。

(生物科技行业)武汉大学微生物教学提纲第壹章绪论壹、武汉大学“微生物学”课程的建设和发展二、本学期的教学安排三、微生物和我们四、微生物的发现和微生物学的建立和发展(壹)微生物的发现(二)微生物学的奠基1.巴斯德2.柯赫(三)微生物学发展过程中的重大事件(四)20世纪的微生物学(五)微生物学在生命科学发展中的重要地位1、微生物是生物学基本理论研究中的理想实验对象2.对生命科学研究技术的贡献3.微生物和“人类基因组计划”(五)我国微生物学的发展(六)21世纪微生物学展望五、微生物的类群及特点思考题:1.用具体事例说明人类和微生物的关系,为什么说微生物既是人类的敌人,更是我们的朋友?2.为什么微生物能成为生命科学研究的“明星”?3.为什么说巴斯德和柯赫是微生物学的奠基人?第二章纯培养和显微技术第壹节微生物的分离和纯培养壹、无菌技术1.微生物培养的常用器具及其灭菌2.接种操作二、用固体培养基分离纯培养1.稀释倒平板法2.涂布平板法3.平板划线法4.厌氧微生物的分离三、用液体培养基分离纯培养四、单细胞(孢子)分离五、选择培养分离1.利用选择平板进行直接分离2.富集培养六、二元培养物第二节显微镜和显微技术壹、显微镜的种类及原理1.普通光学显微镜2.暗视野显微镜3.相差显微镜4.荧光显微镜5.透射电子显微镜6.扫描电子显微镜7.扫描隧道显微镜二,显微观察样品的制备(略)思考题:1、为什么说Koch等建立的微生物纯培养技术是微生物学建立和发展的基石?壹般可用哪些方法获得微生物的纯培养?2、微生物的最显著特征就是个体微小,通常只能通过显微镜进行观察。

试列举在显微观察(光镜和电镜)中通过改变样品的反差以改善观察效果的技术及方法。

3、试利用表格形式对各类显微镜在原理、样品制备和观察方面的异、同进行概括、比较。

4、试找到壹篇使用微生物照片的文献,分析该文为什么要使用微生物照片,采用的是何种显微观察技术?依你之见,该文作者的这张照片仍能够用哪些技术获得?第三章微生物类群和形态结构第壹节真细菌壹、壹般形态及细胞结构(壹)个体形态和排列(二)大小(三)细胞的结构1、细胞壁2、细胞质膜3、细胞质和内含物1)概念2)贮藏物3)磁小体4)羧酶体5)气泡6)载色体7)核糖体8)质粒4、核区(nuclearregionorarea)5、特殊的休眠构造��芽孢1)概念2)细菌芽孢的特点3)芽孢的形成和芽孢的萌发过程4)芽孢的耐热机制5)芽孢杆菌(Bacillus)芽孢形成的生理调控6)伴孢晶体7)细菌的其他休眠构造6、糖被1)概念2)特点7、鞭毛1)概念2)观察和判断细菌鞭毛的方法3)鞭毛的结构及其运动机制4)鞭毛推动细菌运动的特点8、菌毛9、性毛二、放线菌(壹)概念(二)形态和结构1、营养菌丝2、气生菌丝3、孢子丝(三)生长和繁殖(四)菌落形态(五)分布特点及和人类的关系三、支原体、立克次氏体和衣原体(壹)立克次氏体1、概念:2、特性(二)支原体1、概念2、特性(三)衣原体1、概念2、特性四、粘细菌(myxobacteria)(壹)概念(二)生活史1、营养细胞2、子实体五、蛭弧菌(Bdellovibrio)(壹)概念(二)特点(三)寄生方式六、蓝细菌(Cyanobacteria)(壹)概念(二)特点第二节古生菌壹、概念的提出二、细胞形态三、细胞结构(壹)细胞壁(二)细胞膜(三)细胞质和内含物(四)细胞核第三节真核微生物壹、霉菌(壹)概念(二)分布特点及和人类的关系(三)形态结构1、菌丝2、菌丝的特化3、细胞结构(四)菌落(五)霉菌繁殖方式及生活史1、繁殖方式2、生活史二、酵母菌(壹)概念(二)分布及和人类的关系(三)形态结构1、个体形态2、细胞结构(四)菌落特征(五)繁殖方式和生活史1、无性繁殖2、有性繁殖3、生活史思考题:1、试根据细菌细胞结构的特点,分析且举例说明为什么它们能在自然界中分布广泛。