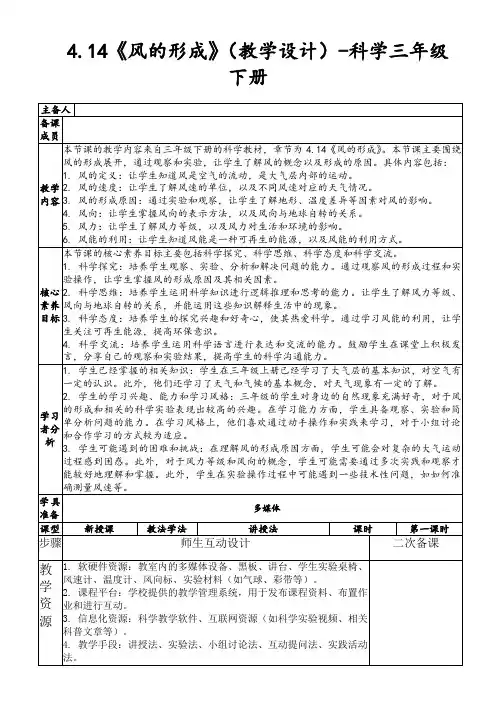

三年级科学下册14.风的形成教学设计

- 格式:doc

- 大小:291.00 KB

- 文档页数:4

风的形成教学设计小学科学一、教学目标:1.认识风的形成原因和特点。

2.了解地球上的不同风区。

3.学习测量风速的方法。

4.探索风对人类生活的影响。

二、教学重点和难点:重点:风的形成原因和特点,测量风速的方法。

难点:风的形成过程,地球上不同风区的原因。

三、教学内容及过程:1.引入①播放一段或是几段类似的风景视频,让学生们先了解下生活中常见的风景,比如海滩上迎风起航的帆船,笔直地在黄沙上潜行的骆驼,心旷神怡地漫步在绿树成荫的公园中等。

②老师提问:“你们见过风吗?风是怎么形成的?”请同学谈谈这个问题,认识一下这个知识点的起点,不要求答案正确,引出了本节学习的主题:风的形成原因。

2.主体内容①教师介绍:风是空气运动的一种表现形式。

地球表层的不均匀加热是产生大气运动的重要原因,这种不均匀加热是以太阳能作为动力的,因为不同的区域的太阳照射相对强度不同,如太阳落在地球的赤道处直射热较高,赤道以南地区的热量量要多于赤道以北地区,因此赤道地区气温高,使得空气上升,形成低压区,被地球的自转和地球自身的运动转为由赤道到南北2极高压区的气流,这就是全球的气压平衡系统,是形成风的根本原因。

而我们可见的风通常是受到热空气上升和冷空气下降后气体对流的影响。

②通过观察气象站的实时数据,教师让学生看到数值屏上显示的风速数值,让学生们直观了解什么是风速,我们如何去测量它。

③介绍不同的风区,如极地正常风、季节性风大的印度洋及巴基斯坦地区、欧洲大陆的海洋性气候区。

针对不同的风区,Johnson老师的文章提出特定区域的著名风,如美国火车头飞快的突风,非洲的沙漠狂飚,加勒比海的暴风骤雨等等通过PPT展示等方式呈现,让学生们通过图片、文字等用直观的方式认识下不同的风区。

3.活动任务①测量风速。

②让学生们自由组队,分别以飞机、火车、汽车等建设为背景,完成一组有趣、生动、活泼的PPT,让别人看到关于他们选择构思的风的元素,最终呈现在教学活动策划的大屏幕上,头脑风暴一下,小组活动自由构思。

小学科学《风的形成》教学设计小学科学《风的形成》教学设计范文(通用10篇)作为一位兢兢业业的人民教师,往往需要进行教学设计编写工作,教学设计是一个系统化规划教学系统的过程。

教学设计应该怎么写才好呢?下面是本店铺精心整理的小学科学《风的形成》教学设计范文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

小学科学《风的形成》教学设计 1【理论指导】学生通过学习,可以建构新的科学概念,纠正错误的前概念,丰富有待完善的概念。

在建构科学概念的同时,思维发展也是非常重要的任务,理想的状态是:在教学中,学生的科学探究能力(思维)与科学概念的建构协调发展。

【教学内容】《风的形成》选自河北版小学五年级上册科学教材。

本课的教学是在三年级认识空气和风的基础,通过探究自然界风的形成,了解热传递的另一方式——对流。

这节课从生活现象入手,启发学生提出有关风的成因的问题;进而通过“观察上升的空气”活动来引导学生认识热空气的性质。

“风的形成”活动通过对比实验,引导学生观察、分析实验现象,认识风的成因。

最后引导学生运用对流知识解释暖气片使室内变热的原因和对空调安装位置的思考,尝试用科学知识去解释身边的现象。

【学情分析】三年级的孩子已经知道了风是空气流动形成的。

通过本课的学习,目的是要让学生们明白空气受热后会上升,周围的冷空气会补充过来的原理。

本堂课就是让学生们利用自己已有的知识和生活经验大胆地进行猜测、验证风的形成。

【教学目标】1、能从已有的知识、生活经验和实验现象出发,提出要研究的问题。

2、能用简单易得的器材做风的成因模拟实验,并通过演示实验、对比模拟实验,运用观察、分析、比较、讨论等方法,归纳风的成因。

3、运用知识迁移,理解自然界中风的成因。

【教学重难点】引导学生自己设计风的成因模拟实验;尝试探究自然界中风的成因。

【教学思路】观察——质疑——猜想——设计实验——验证——小结——运用【教学准备】1、课前收集有关风的图片及文字资料。

2、实验材料:铁架台、细线、羽毛、硬质透明塑料罐(风箱)蜡烛、打火机、檀香、等。

篇一:《风的形成》优秀教学设计《风的形成》教学设计教学目标:1、科学探究:能从“这是什么”“为什么会这样”等角度对自然界中的风提出问题,并能选择适合自己探究的问题;能对提出的有关风的问题进行比较和评价应用已有的知识和经验对风的成因做假设性解释提出探究活动的大致思路,并能用简单的器材做简单的风成因模拟实验。

2、科学知识:理解自然界中风的成因。

3、情感态度价值观:想知道,爱提问,喜欢大胆想象,愿意合作交流,认识到科学是不断发展的。

教学重点、难点:引导学生自己设计风的成因模拟实验,自然界中风的成因。

教学方法:引导猜想——设计实验——验证猜想教学准备:1、课前收集有关风的图片及文字资料,并进行整理和分类。

2、课前观察身边哪里有风,什么地方可以产生风。

3、模拟实验材料:可乐瓶、蜡烛、火柴、香等。

教学过程:一、谜语导入:从学生熟悉的自然现象入手,提出要研究的科学问题。

谜语导入:同学们,喜欢猜谜语吗?老师给大家出一个,你猜猜:“云儿见它让路,小树见它招手,禾苗见它弯腰,花儿见它点头”,是什么?(风)师生谈话:风是一种常见的自然现象,同学们都非常熟悉。

生活中哪里有风?小组先讨论一下。

学生谈论、交流。

(师:同学们知道的真不少。

)教师引出科学问题:原来,风无处不在,风与我们的生活密切相关。

(课件出示)彩旗飘扬,帆船疾驶,林涛怒吼,波浪汹涌――这些都是风的作用,它高兴时,悠闲漫步,轻摇柳枝;发怒时,则狂奔乱舞,拔树倒屋。

那么,你知道自然界的风是怎样形成的吗?今天,我们就一起来研究这个问题:风的形成(出示课题)二、科学探究:通过猜测和实验,发现风形成的原因。

1、学生制造风,并研究风形成的原因。

探究引导:我们教室里有风吗?现在,请同学们试试,你能不能制造风?学生自己活动。

(放手让学生自己做)学生造风:用嘴吹,用书扇、开窗等。

继续引导:老师这里也有一些材料,你能利用它制造出风吗?谁来试试?学生利用教师提供的材料造风:扇子、气球、风车深入引导:在生活中还有哪些风是借助器械来制造的?学生回想:生活中的造风现象(风扇、吹风机、飞机螺旋桨、空调)学生交流自己所观察到的现象。

《风的形成》教学设计一、教学目标:1、能动手制造风,感知风的存在。

2、能应用已有的知识和经验对风的成因做假设性解释;能提出探究活动的大致思路,并能用给出的器材做简单的风的成因模拟实验.3、初步了解自然界中风的成因。

二、教学重难点:初步了解自然界中风的成因。

三、教具准备:空气流动实验箱、蜡烛、打火机、香、实验报告单等。

四、教学过程:(一)、情趣导入,引出课题。

师出示《西游记》片段。

风是由风婆婆放出来的,是真的吗!师:那么风是怎么形成的?同学们想不想知道,今天我们就一块来研究《风的形成》揭示课题:风的形成(二)、科学探究,形成新知。

1、实践体验。

认识流动的空气形成风出示烧杯,问学生里面装的是什么。

师:空气是没有颜色,没有气味,没有味道,透明的气体;水是没有颜色,没有气味,没有味道,透明的液体。

大家都知道水可以流动,你能利用你周围的物体让空气流动吗?(学生活动,制造风,感受风。

)出示风车,激发学生兴趣,谈话法导出本节课实验器材(1).用点燃蜡烛的方法在实验箱内制造风师:如果不允许吹和扇,你还能制造出风,让小风扇转动起来吗?(停顿片刻后)我给大家两样东西(蜡烛和火柴),你们看看能不能让小风扇转起来。

(2)要求学生填写记录单(二)记录单(二)(3)设计实验,验证猜想。

学生展示记录单,引导学生验证空气流动的方向。

师:那么实验时我们应该怎么才能看到空气的流动呢?同学们想一想办法。

(出示有风时烟筒里冒出的烟)引导学生借助烟来观察空气的流动。

师生共同完善实验方案。

(4)小组实验,验证猜想,并填写实验记录单(三)。

(5)揭示实验现象和结论。

3、类比推理.推测自然界风是如何形成的师:点燃蜡烛后,由于仪器内外的冷热不同形成了风。

想一想,自然界的风是如何形成的?(三)、应用新知,解释生活中的实际问题。

小知识:白天陆地比海面气温高;夜晚海面比陆地气温高。

思考:白天和夜晚的风向通常会有什么不同?(四)、认识风对我们生活的影响,特别是风作为清洁能源的益处,增强孩子们的环保意识。

三年级科学风的形成教案教案名称: 科学风的形成教学目标:1. 理解科学风的含义和重要性。

2. 了解科学风形成的因素。

3. 激发学生养成科学的思维方式和态度。

教学内容:1. 什么是科学风? 科学风是指在对待和从事科学活动时所应具备的一种精神状态和学术作风。

2. 科学风的重要性。

3. 形成科学风的因素。

教学过程:导入:老师可以通过问一些问题来导入,比如"你们知道科学风是什么吗?" "为什么要讲究科学风?" "科学风可以帮助我们做什么?"步骤一: 介绍科学风的含义和重要性。

(10分钟)1. 定义科学风: 科学风是指在对待和从事科学活动时所应具备的一种精神状态和学术作风。

科学家们在进行科学研究时,需要有严密的逻辑思维、严谨的实证精神、勤奋的工作态度等,这些都是科学风的体现。

2. 科学风的重要性: 科学风是进行科学研究的基础,它可以帮助科学家们正确分析和解决问题,发现和创造新的知识,促进科学进步和社会发展。

步骤二: 形成科学风的因素。

(15分钟)1. 态度和价值观: 科学家应该具备对科学事业的兴趣和热爱,保持乐观和积极的态度。

同时,科学家还应该具备追求真理、客观公正、负责任等的科学价值观。

2. 方法和技能: 科学家需要具备一定的实验技巧和科学方法,才能够进行科学研究。

这其中包括观察、实验、推理和分析等方法和技能。

3. 知识和思维方式: 科学家需要具备扎实的科学知识和先进的科学思维方式,才能够进行深入的科学研究。

步骤三: 小结和拓展。

(5分钟)1. 小结科学风的定义和重要性。

2. 总结形成科学风的因素。

3. 鼓励学生在日常生活中培养科学风,如通过进行小实验、观察自然现象、积极参与科学活动等。

教学延伸:1. 鼓励学生参观科学馆或参与科学竞赛,加深对科学的兴趣和认识。

2. 带领学生进行简单的科学实验,培养他们的实际动手能力和科学探索精神。

3. 鼓励学生阅读有关科学的书籍和资料,拓宽他们的科学知识。

小学科学414《风的形成》(教案)【教案】小学科学414《风的形成》一、教学目标1. 知识与技能目标:掌握风的形成原因和风的作用与分类。

2. 过程与方法目标:通过观察和实验,培养学生观察、实验和思维能力。

3. 情感、态度与价值观目标:培养学生对自然现象的兴趣,增强对大自然的敬畏感。

二、教学内容1. 风的形成原因:地球的自转和太阳的辐射。

2. 风的作用与分类:风的作用包括传播种子、调节气温和气候、形成沙丘等;风根据风向和风力可以分为不同类型。

三、教学过程1. 导入(引发兴趣,激发学生的思考)教师可以观察现象向学生提问:“你们曾感受过风吗?风是什么?风从哪里来的?为什么有的时候很大,有的时候很小呢?”鼓励学生表达自己的观点,培养他们的思辨能力。

2. 学习内容呈现a. 呈现风的形成原因:通过图片或PPT展示地球的自转和太阳的辐射,解释地球不停转动形成风的原因。

强调风是自然界中常见的自然现象。

b. 呈现风的作用与分类:通过图片展示风的作用,如传播种子、调节气温和气候、形成沙丘等。

再介绍根据风向和风力可将风分为不同类型,如微风、大风、台风等。

3. 实验观察a. 实验一:影响风的因素教师安排学生进行以下实验:用吹风机(或电扇)和香水(或烟雾)进行模拟,通过改变吹风机(或电扇)的角度和距离,观察风的产生和传播。

让学生记录自己的观察和结论。

b. 实验二:利用风传播种子教师安排学生进行以下实验:准备一些带有便携式风扇的小卡片,上面贴有一颗桃子或樱桃的种子。

教师在教室中放置一些植物,然后让学生利用风扇将卡片吹向植物。

观察种子传播的情况,并引导学生思考风对种子传播的重要性。

4. 拓展延伸通过观察和实验后,教师可组织学生展开小组讨论,引导他们思考关于风的问题,如“在生活中还有哪些风的作用?”、“如何利用风的能量?”等。

鼓励学生积极参与,展示自己的思考和创意。

5. 总结归纳教师带领学生回顾本节课所学内容,让学生总结风的形成原因和作用,以及风的分类。

《风的形成》实验教学设计.doc

实验名称:风的形成

实验目的:

1.了解风的形成原理;

2.掌握观察、实验、归纳和推理的基本方法;

3.培养观察、实验、分析和判断的能力。

实验材料:

风扇、蜡烛、打火机、大水盆或坛子、手指。

实验过程:

1. 实验前准备:将蜡烛点燃并放在水盆内。

将风扇放在蜡烛的一侧,打开风扇使其向蜡烛吹拂。

2. 归纳观察:观察蜡烛的火焰在吹风扇的过程中的变化,观察风扇所创建的空气流动。

3. 实验结果:风扇所吹动的空气流动所以产生的气流,使蜡烛的火焰向远离风扇的方向倾斜。

4. 设计问题:请设计一组实验来检验,当风扇转动的速度不同时,蜡烛的火焰会有什么变化。

需要思考的问题:当风扇转动

速度较慢时,蜡烛火焰在风扇吹拂下的变化是什么?当风扇转动速度较快时,蜡烛火焰在风扇吹拂下的变化是什么?这是什么原因呢?

实验分析:

风扇所吹动的空气流动可以使蜡烛的火焰向远离风扇的方向倾斜。

当风扇转动速度较慢时,空气流动不够强烈,蜡烛火焰只是略微倾斜;当风扇转动速度较快时,空气流动更加强烈,蜡烛火焰会向远离风扇的方向大幅度倾斜。

实验结论:

通过观察实验结果,我们可以看出风扇所吹动的空气流动是产生风的原因。

当风扇转动速度较快时,空气流动更加强烈,产生的风也更强。

这一实验从一个侧面生动地展示了风的形成原理。

风的形成》优秀教学设计它的运动方向和速度发生了改变。

那么,自然界中的风呢?它是怎样形成的呢?2、学生进行简单的风成因模拟实验。

探究引导:我们可以通过实验来研究风的成因。

现在,老师给大家介绍一个简单的模拟实验,我们一起来做一做。

教师展示模拟实验材料:可乐瓶、蜡烛、火柴、香等。

教师演示实验过程:在可乐瓶上打一个小洞,点燃蜡烛,将烛火放进可乐瓶里,然后用香或手指轻轻地捏住可乐瓶的另一端,观察烛火的情况。

学生自己动手进行实验。

学生观察实验结果。

教师引导学生总结实验结果:烛火为什么会熄灭?(因为可乐瓶里的空气被挤压,空气压力增大,烛火缺乏氧气而熄灭。

)那么,为什么会出现这种现象呢?(因为可乐瓶里的空气被挤压,而外面的空气则顺着洞口流进去,形成了风。

)教师引导学生总结:通过这个实验,我们发现,风的形成是由于气压差异所引起的。

三、知识讲解:讲解风的成因。

教师讲解:通过前面的探究,我们已经知道了风的形成是由于气压差异所引起的。

那么,气压是什么呢?(教师出示图片)大气是由各种气体组成的,它们在地球表面上受到重力作用而被压缩,形成了大气压力。

而气压差异则是由于地球表面的不同地形和气温变化所引起的。

教师引导学生探究:那么,你们知道哪些地形和气温变化会引起气压差异呢?学生回答:山谷、海洋、高温、低温等。

教师总结:风的形成是由于气压差异所引起的,而气压差异则是由于地球表面的不同地形和气温变化所引起的。

四、归纳总结:总结风的成因及其作用。

教师引导学生总结:通过本节课的研究,我们已经知道了什么是风,风的形成是由于气压差异所引起的,而气压差异则是由于地球表面的不同地形和气温变化所引起的。

那么,风有什么作用呢?学生回答:风可以推动帆船、风车等,可以控制气候、传播花粉等。

教师总结:风是一种自然现象,它对人类的生产和生活有着重要的作用。

同时,风也是我们探究自然界的重要课题之一。

教师引导学生进行实验,使用蜡烛和香来验证他们的猜想。

学生在小组中讨论如何设计实验,并注意实验的安全性和有效性。

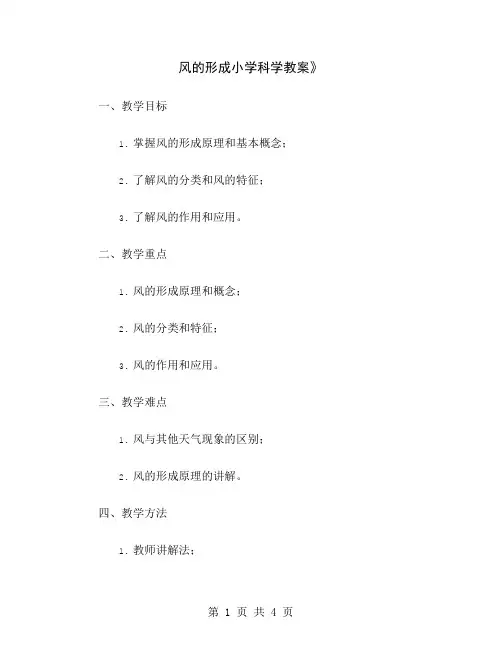

风的形成小学科学教案》一、教学目标1.掌握风的形成原理和基本概念;2.了解风的分类和风的特征;3.了解风的作用和应用。

二、教学重点1.风的形成原理和概念;2.风的分类和特征;3.风的作用和应用。

三、教学难点1.风与其他天气现象的区别;2.风的形成原理的讲解。

四、教学方法1.教师讲解法;2.图片、动画演示法;3.游戏体验法。

五、教学过程1.导入(1)播放视频,让学生了解大自然中的风。

(2)展示多种类型的风的视频和图片,引发学生的兴趣。

2.学习风的形成原理和概念(1)以图解形式,讲解风的形成原理。

(2)引导学生查找资料、阅读文章,了解风的概念和特征。

3.学习风的分类和特征(1)以图解形式,讲解风的分类。

(2)让学生比较不同种类的风的特征,提高他们的观察力和分析能力。

4.学习风的作用和应用(1)让学生了解风的作用和应用,例如:风车、帆船、风力发电等。

(2)运用游戏体验法,让学生自己动手制作风铃、风车等,体验风的作用。

5.巩固和拓展(1)布置主题阅读任务,让学生进一步了解风的知识。

(2)展示有关风的作品,例如风筝、风铃等,加深对风的印象。

六、教具、材料和手段1.教具:视频、图片、动画、图表等。

2.材料:纸张、塑料杯、纸片、铜线、风铃、大阳伞、风筝等。

3.手段:教师讲解、学生讨论、小组合作、班级展示、网上搜索等。

七、教学评价1.在学习风的形成原理和概念时,学生是否理解并能够运用所学的知识?2.学习风的分类和特征时,学生是否有观察和抽象分析的能力?3.学习风的作用和应用时,学生是否参与了制作和操作,并理解了风的实用价值?4.课后测验,检测学生对于风的理解和运用能力。

八、课堂反思通过本节课的学习,学生们初步了解了风这一自然现象的形成、特性、分类以及作用和应用。

在教学过程中,本着“启发、引导、互动、实践”的原则,我们采用了多种教学手段和方法,使学生获得了一次多元化而丰富多彩的学习体验。

同时,在今后的教学过程中,我们还需进一步完善课程内容与教材紧密结合,加强与学生的互动、提高课程的趣味性与实用性,为培养学生的环保意识和科学素质,做出更好更全面的准备。

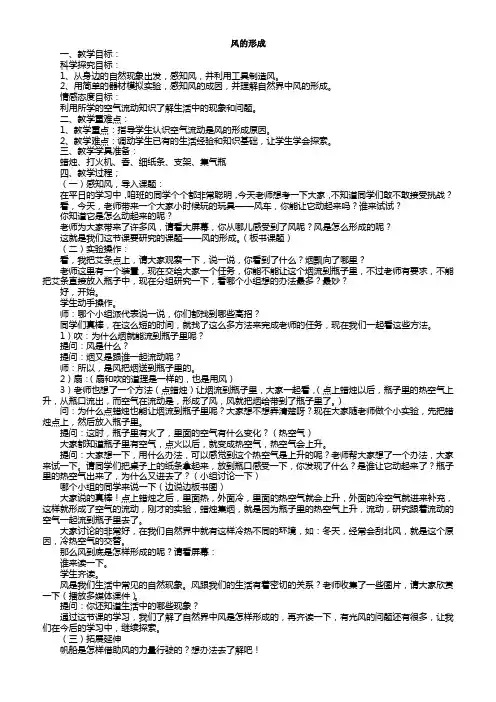

风的形成一、教学目标:科学探究目标:1、从身边的自然现象出发,感知风,并利用工具制造风。

2、用简单的器材模拟实验,感知风的成因,并理解自然界中风的形成。

情感态度目标:利用所学的空气流动知识了解生活中的现象和问题。

二、教学重难点:1、教学重点:指导学生认识空气流动是风的形成原因。

2、教学难点:调动学生已有的生活经验和知识基础,让学生学会探索。

三、教学学具准备:蜡烛、打火机、香、细纸条、支架、集气瓶四、教学过程;(一)感知风,导入课题:在平日的学习中,咱班的同学个个都非常聪明,今天老师想考一下大家,不知道同学们敢不敢接受挑战?看,今天,老师带来一个大家小时候玩的玩具——风车,你能让它动起来吗?谁来试试?你知道它是怎么动起来的呢?老师为大家带来了许多风,请看大屏幕,你从哪儿感受到了风呢?风是怎么形成的呢?这就是我们这节课要研究的课题——风的形成。

(板书课题)(二)实验操作:看,我把艾条点上,请大家观察一下,说一说,你看到了什么?烟飘向了哪里?老师这里有一个装置,现在交给大家一个任务,你能不能让这个烟流到瓶子里,不过老师有要求,不能把艾条直接放入瓶子中,现在分组研究一下,看哪个小组想的办法最多?最妙?好,开始。

学生动手操作。

师:哪个小组派代表说一说,你们都找到哪些高招?同学们真棒,在这么短的时间,就找了这么多方法来完成老师的任务,现在我们一起看这些方法。

1)吹:为什么烟就能流到瓶子里呢?提问:风是什么?提问:烟又是跟谁一起流动呢?师:所以,是风把烟送到瓶子里的。

2)扇:(扇和吹的道理是一样的,也是用风)3)老师也想了一个方法(点蜡烛)让烟流到瓶子里,大家一起看,(点上蜡烛以后,瓶子里的热空气上升,从瓶口流出,而空气在流动是,形成了风,风就把烟给带到了瓶子里了。

)问:为什么点蜡烛也能让烟流到瓶子里呢?大家想不想弄清楚呀?现在大家随老师做个小实验,先把蜡烛点上,然后放入瓶子里。

提问:这时,瓶子里有火了,里面的空气有什么变化?(热空气)大家都知道瓶子里有空气,点火以后,就变成热空气,热空气会上升。

小学科学《风的形成》教学设计教学设计:风的形成一、教学目标:1.知识与能力目标:a.了解风的定义和形成的基本原理;b.掌握风的分类和命名方法;c.掌握不同地形和环境对风的形成和变化的影响;d.了解风力发电的原理。

2.过程与方法目标:a.培养学生的观察能力和实际操作能力;b.激发学生对科学问题的思考和探索的兴趣;c.培养学生的团队合作精神和表达能力。

3.情感态度与价值观目标:a.培养学生对自然环境的关注和珍惜;b.培养学生的环保意识和节能意识;c.培养学生对科学研究的兴趣和学习态度。

二、教学内容:1.风的定义和基本原理;2.风的分类和命名方法;3.不同地形和环境对风的形成和变化的影响;4.风力发电的原理。

三、教学过程:Step 1:导入新课教师播放相关视频或图片,引发学生对风的注意和思考。

教师问:同学们大家有没有感受过风的力量?什么是风?风是如何形成的?请大家分享自己的观察和体验。

Step 2:理论知识讲解教师通过简洁明了的语言向学生介绍风的定义和基本原理,并解释风的分类和命名方法。

教师使用多媒体展示图片和动画,说明不同地形和环境对风的形成和变化的影响,并与学生一起讨论。

Step 3:实验探究教师组织学生进行实验,以观察风的形成和变化过程。

实验内容:在自然环境下放置一小风车,观察风的方向和力量对风车的影响。

实验步骤:a.将风车安放在开阔的地方;b.观察并记录风的方向和变化;c.根据观察的结果,判断风的强度和变化规律。

Step 4:小组活动教师将学生分成小组,每组推选一名发言代表,从实际生活中寻找风的影响和作用的实例,并就以下问题进行讨论:a.风在我们生活中的作用有哪些?b.不同季节和地方的风有什么特点?c.地区环境对风的形成和变化有何影响?d.风力发电的原理和应用。

Step 5:展示与总结每组发言代表向全班呈现小组讨论的结果,并由教师进行点评和总结。

教师强调风对地球上各类生态系统的影响,培养学生的环保意识和节能意识。

一、引言风是大自然中常见的自然现象,是空气在地球表面上产生流动的结果。

在我们的日常生活中,我们经常可以感受到风的存在,它带来了凉爽的感觉,也能够影响我们的生活和环境。

那么,风是如何形成的呢?本文将从不同的角度探讨风形成的原因,并设计一节教学活动,帮助学生更好地理解风的形成过程。

二、风形成的原因1. 温度差异:地球表面存在不同的温度区域,例如赤道地区相对较热,而极地地区相对较冷。

这种温度差异导致空气的密度不同,形成气压差。

当气压差较大时,空气会从高压区流向低压区,形成风。

2. 太阳能的影响:地球是由太阳能驱动的系统,太阳能会加热地球的不同地区,进而形成温度差异。

例如,太阳辐射最直接的是赤道地区,这里的空气得到较多的能量,导致空气上升,形成低气压区。

相反,极地地区太阳能辐射较弱,空气冷却下沉,形成高气压区。

这种温度差异会形成从赤道向极地的气流,也就是常说的经度风。

3. 地球自转:地球自转会导致地表与大气气流的相对运动,形成所谓的科里奥利力。

科里奥利力会偏转气流的运动方向,使得气流在水平方向上呈现出螺旋状。

这种螺旋状的气流就是我们所说的经度风。

4. 地形的影响:地球表面的地形对风的形成有着重要影响。

例如,山地和山谷的存在会阻挡风的流动,形成局部流动的风系统,这种风系统也被称为局地风。

局地风的形成是由地形的起伏和局地温度差异等因素相互作用的结果。

三、教学设计为了帮助学生更好地理解风形成的原因,下面将设计一节针对初中生的地理教学活动。

1. 活动目标通过本节课的学习,学生将能够理解风形成的原因,并能够运用所学知识解释不同地区的风形成过程。

2. 活动内容(1)引导学生了解风的概念和作用。

(2)通过图片和视频等教具,向学生展示不同地区的风现象,并引导学生观察、思考风形成的原因。

(3)引导学生了解风形成的几个主要原因,包括温度差异、太阳能的影响、地球自转和地形的影响。

(4)通过小组合作的形式,让学生分析和解释不同地区的风形成原因,并进行讨论和分享。

《风的形成》教学设计第一篇:《风的形成》教学设计《风的形成》教学设计教学目标:了解风的成因教学重点:用实验说明自然界风的成因教学难点:实验的设计,结论的得出教学过程:一、导入新课用猜谜语的形式来导入,以此来激发学生的兴趣。

“看不到来,摸不着去,四面八方到处跑。

跑过江河水生波,穿过树林树呼啸”谜语很简单,所以要接着同学的答案引出课题来。

二、提出问题,猜想假设下面的环节,通过师生间的问答交流,提出想要解决的问题来。

同学们,看到这个课题,谁能说说,你知道风是怎样形成的呢?师:同学们,看到这个课题,谁能说说,你知道风是怎样形成的呢?生:用扇子扇,用嘴吹气,跑起来的车------(板书)师:同学们,你们说的都很对,下面我们就一起来认识风的形成过程。

师:现在,你们每个组都有一把扇子,拿起来扇一扇,你感觉到了什么?生:风师:停下手中的扇子,你还能不能感觉到?生:不能师:为什么扇扇子会形成风呢?师:对了我们周围有我们看不到的朋友,那就是空气,扇扇子使空气流动,从而产生了风。

你还想到可以用哪些方法可以产生风呢? 师:刚才这些风都是通过人工活动的方式获得的,那么大自然中的风是怎样形成的?生:------师:你是怎么知道的?师:我们一块来看一下风的形成(出示课件)谁来给大家念一下?师:是的,冷暖空气的流动形成了风。

师:下面我们就来探究自然界风的形成过程。

这就是本堂课要解决的问题。

三、设计实验,合作探究所有的材料事先准备好,用到什么拿出什么,先拿出蜡烛。

我们一块来做实验:师:把一支蜡烛点燃,并把它固定在桌子上,屏住呼吸,仔细观察,看蜡烛的火苗有什么特点。

生:火苗呈椭圆形;火苗上下的颜色不一样;火苗直直的往上;师:对了,为什么让你屏住呼吸呢?为什么火苗直直的往上呢?生:因为我们教室里没有风。

师:对了,因为我们教室里没有风,所以火苗是直直的。

那谁能想办法,让蜡烛的火苗偏转呢?但有一个条件,不能用嘴吹。

生:----------这个确实有难度,在同学们稍作思考后,适时引出模拟装置。

教学设计教学目标:1.知道空气的流动是风形成的原因。

2.在教师的引导下,能猜测并通过实验探究风的形成原因;能够分析、交流自然界的风是怎样形成的。

3.愿意倾听、分享他人的信息;乐于表达、讲述自己的观点;能按要求进行合作探究学习。

4.了解风在生活中的作用以及风给人们带来的利与弊。

教学重难点:知道温度的差异是风形成的原因,并能用简单的器材进行简单的模拟实验。

教学准备:风的形成模拟装置、蜡烛、蚊香、火柴、小铁盘、实验报告单、课件教学过程:一、新课导入:1.教师出示一首古诗:解落三秋叶,能开二月花。

过江千尺浪,入竹万竿斜。

2.师:同学们,这首诗所描写的是什么呀?3.生:风。

4.师:这是唐朝诗人李娇的《风》。

同学们对风有哪些了解呢?关于风大家都想知道些什么呢?5.生:风是怎么来的呢?6.师:那我们今天就来学习风的形成原因。

教师板书课题:风的形成。

二、探究活动:(一)哪里有风?1.师:在我们的生活中,风是很常见的,同学们可以动手制造一下风吗?哪个同学来给大家展示一下?2.学生利用身边的材料制造风:用书本扇、用嘴吹等。

请学生把手指放在嘴边,用嘴吹风,闭上眼睛,感受风从指尖流过。

3.师:吹的是什么呢?4.生:空气。

5.师:那空气去哪里了?6.生:被吹走了。

7.师:也就是说,当把空气从一个位置流动到另一个位置去,就会形成风。

那你能看到空气流动、看到风吗?8.生:不能。

9.师:虽然我们不能看到空气的流动,但是我们可以通过观察生活中的现象,来感知空气的流动,感知风的存在。

10.教师出示图片:我们通过飘动的红旗、被风吹携的柳枝、风车转动、烟囱排烟来看见空气的流动。

11.教师提问:空气为什么会流动?空气的流动与什么有关?大自然中的风是怎么产生的呢?是不是也有一个人在天上拿着扇子扇、用嘴巴吹呢?下面就让我们来探究一下。

(二)自然界中的风是怎样形成的?1.猜想自然界中风的形成。

师:生活中有一个现象能够来帮我们分析这个问题,教师出示火炉燃烧视频,并介绍火炉的构造。