第3章_爆轰波、爆燃波的经典理论(高等教学)

- 格式:ppt

- 大小:1.70 MB

- 文档页数:85

《燃烧与爆炸理论》复习提纲第二章燃烧基本原理1、燃烧的定义、充分条件及极限值。

2、灭火的四种方法。

3、火灾的危险性。

4、闪燃、着火、自燃的定义。

5、自燃的分类,会举例说明。

6、活化能理论、过氧化物理论、链式反应理论。

链式反应理论的历程、分类,会举例说明。

7、气体燃烧的分类。

8、气体燃烧速度(火焰传播速度)的影响因素。

浓度、管径、点火位置。

9、原油火灾中的沸溢现象:宽沸程、热波、乳化水。

10、固体燃烧的分类:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、阴燃。

11、阴燃的定义第三章爆炸基本原理1、温度对爆炸极限的影响。

2、爆炸危险性的来源。

3、压力对爆炸极限的影响。

4、其他因素对爆炸极限的影响。

5、爆炸极限的计算。

1)根据C0估算爆炸极限;2)多组分可燃混合气的爆炸极限;3)含惰性气体的多组分可燃混合气的爆炸极限。

例题1 已知某混合气中含甲烷5%,含乙烷8%,含空气87%,问该混合气有否爆炸危险性?例题 2 已知某混合气的组成及各气体的爆炸极限见下表,求该混合气的爆炸极限。

炸危险性。

6方式);压力波形状、峰值及持续时间、破坏方式。

7、粉尘爆炸的机理。

与气体可燃物相比的爆炸极限、点火能。

粉尘层和粉尘云。

三次方定律。

二次爆炸的原因。

水对粉尘危险性的影响。

8、BLEVE的形成过程。

9、喷雾的危险性。

10、爆炸最大压力和温度的计算。

第四章可燃物质的危险特性1、闪点测量的影响因素。

2、闪点、燃点、自燃点的数值对比关系。

3、闪点、燃点、自燃点与物质结构的关系。

4、氧指数的定义。

5、最大安全间隙6、预混气体的火焰传播理论:正常火焰传播和爆轰。

7、层流火焰传播理论中对灭火剂的要求:低的导热系数和高热容。

8、谢苗诺夫热自燃理论的适用体系。

9、着火感应期的概念。

10、火焰传播的热理论和扩散理论。

第五章 点火源与引爆能1、动火分析:时间、可燃气体浓度。

2、点火源的种类。

3、事故电热的原因。

4、爆炸性物质的分类:I 类:矿井甲烷;Ⅱ类:工厂爆炸性气体、蒸气、薄雾;Ⅲ类:爆炸性粉尘、易燃纤维。

东北大学继续教育学院爆破工程I 试卷(作业考核线上) A 卷学习中心:院校学号:姓名(共页)一、名词解释(每小题2分,共计20分)1、感度:炸药的感度是指炸药在外界起爆能作用下发生爆炸的难易程度。

2、猛度:炸药爆炸后对与它相邻的介质局部产生的压缩、粉碎、击穿的能力。

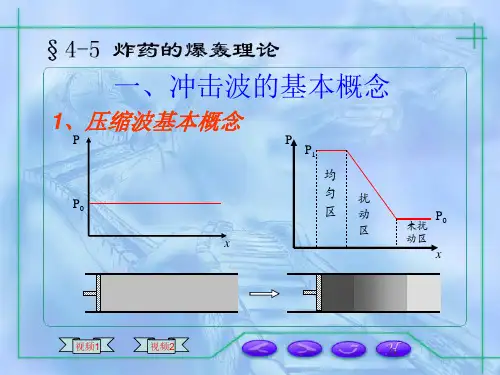

3、爆轰波:在炸药中传播的,伴随有化学反应区的特殊冲击波称为爆轰波。

在炸药中传播的,伴随有化学反应区的特殊冲击波称为爆轰波。

4、化学爆炸三要素:放出能量、生成气体产物、反应和传播的高速度是炸药爆炸的3个基本特征,也构成了炸药爆炸的充分必要条件,缺一不可,故称为炸药爆炸的三要素。

5、光面爆破:指在设计开挖范围内的岩体爆破以后,再爆破轮廓炮孔,称为光面爆破。

6、沟槽效应:是指药包装入炮孔中,在岩壁和炸药的径向之间存在一定的径向间隙时,使得爆轰波的传播发生衰减,甚至熄灭的现象。

(也称为径向间隙效应)。

7、不耦合系数:指炮孔直径与药包直径的比值。

8、岩石的波阻抗:岩石的密度与在岩石中传播的纵波速度的乘积称为岩石的波阻抗。

9、矿井瓦斯:是井下由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体的总称。

由于主要成分是甲烷(CH4,又称为沼气),所以通常所谓矿井瓦斯就是指甲烷。

10、底盘抵抗线:指炮孔中心至台阶坡底线的水平距离。

二、单项选择题(每小题1分,共计10分),并且将所选择答案的字母填入下表中。

1.下列不属于岩石变形特征的是()A弹性B韧性C塑性D脆性2.《爆破安全规程》规定:在杂散电流大于()的工作面不应采用普通电雷管起爆。

A 10mAB 20mAC 30mAD 40mA3、在介质内部传播的波叫()A纵波B表面波C体积波D横波4、在介质内部传播的波叫()A纵波B表面波C体积波D横波5、加强抛掷爆破漏斗的爆破作用指数()A n=1.0B 0.75<n<1.0C n≤0.75D n>1.06、在高瓦斯矿井爆破时,都应采用()。

A反向起爆 B正向起爆 C 无填塞炮泥 D非电导爆管起爆7、井下爆破装药时,每个炮孔同时操作人员不应超过(),严禁向炮孔内投掷起爆体和受冲击易爆的炸药。