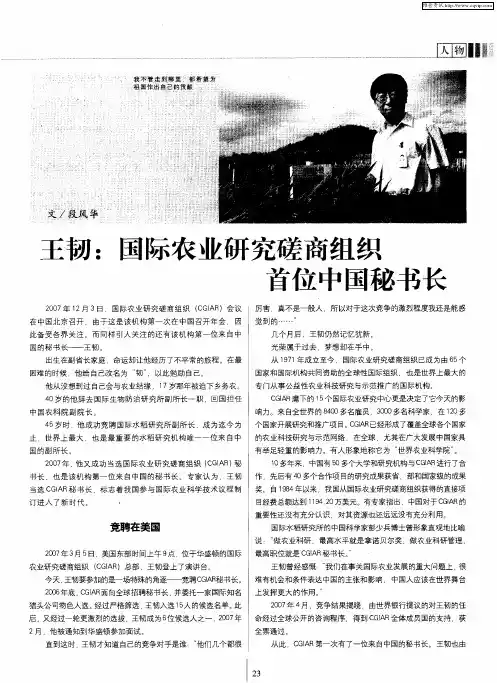

国际农业研究磋商组织(CGIAR)新任秘书长——中国科学家王韧博士

- 格式:pdf

- 大小:233.79 KB

- 文档页数:3

育种学专业词汇英汉互译1.作物品种:cultivar2.变种:variety3.国际农业研究磋商组织CGIAR4.作物种质资源信息网络系统:GRIN5.矮秆育种(dwarf breeding)6.叶面积指数(leaf area index, LAI)7.收获指数(HI)8.选择育种(breeding by selection)9.核质杂种(nucleo-cytoplasm hybrid)10.近等基因(near isogenic line,NIL)11.重组自交系或重组近交系(recombinant inbred line,RIL)12.自交系(inbred line)13.一环系(first cycle line)14.二环系(second cycle line )15.依阿华坚杆综合种(Iowa Stiff Stalk Synthetic,BSSS)16.湖北光敏核不育系水稻(hubei photoperiod –sensitive genic male-sterility rice,HPGMR)17.一般配合力(GCA)18.特殊配合力(SCA)19.顶交法(top--cross method)20.品种间杂交种(inter-variety hybrid),21.单交种(single cross hybrid)22.三交种(three way cross hybrid)23.双交种(double cross hybrid)24.综合杂交种(synthetic hybrid)25.雄性不育杂种品种(hybrid with male sterility)26.细胞核雄性不育杂种品种(hybrid with nuclear male sterlity)27.自交不亲和系杂种品种(hybrid with self-incompatibility)28.种间与亚种间杂种品种(interspecific hybrid and intersubspecific hybrid)29.核质杂种(nucleo-cytoplasmic hybrid)30.细胞质雄性不育(cytoplasmic male sterility,CMS )31.孢子体不育(sporophyte sterility)32.配子体不育(gametophyte sterility)33.国际玉米小麦改良中心(International Maize and Wheat Improvement Center , CIMMYT )34.复合品种(composite variety )35.开放授粉品种(open pollination variety)36.混合选择法(mixed bulk selection)37.改良穗行选择法(modified ear-row selection)38.全同胞轮回选择(full-sib recurrent selection,FRS or FS)半同胞轮回选择(half-Sib recurrent selection,SRS or HS)39.半同胞相互轮回选择(Half-Sib reciprocal recurrent selection, HSRRS or HRRS)40.全同胞相互轮回选择(full-sib reciprocal recurrent selection, FSRRS or FRRS)41.AFLP(扩增片断长度多态性)42.SSR(简单重复序列)43.加倍单倍体群体(DH)44.永久F2群体(immortalized F2 population,IF)45.群体分离分析法(Bulked Segregation Analysis,BSA)46.连锁累赘(Linkage drag)。

12241卷第3热点聚焦HEAT FOCUSING第十八届全国猪人工授精大会成功召开本刊编辑/甄梦莹2024年3月8—10日,由中国博鳌高端猪业科技论坛组委会主办、宁波第二激素厂独家联合主办的第十八届全国猪人工授精大会在海南临高碧桂园金沙滩温泉酒店成功召开。

来自全国各地近400位参会嘉宾汇聚一堂,共襄盛会。

首届全国猪人工授精大会于2007年在北京召开,一路走来,大会坚持对猪人工授精关键技术及实践操作进行深入研讨,见证及推动着我国猪人工授精事业的健康、有序发展,第十八届全国猪人工授精大会的成功召开给予行业发展新动能。

大会现场见图1。

图1 大会现场图1 开幕式盛况大会开幕式嘉宾汇聚。

原天津市农业科学院党委书记、天津市农学会第六届专家委员会主任傅润亭,中国博鳌高端猪业科技论坛秘书长、中国种猪信息网总编辑孙德林教授,华南农业大学张守全教授,北京市农林科学院畜牧兽医研究所刘彦研究员,河北农业大学李俊杰教授,上海交通大学李新红教授、四川农业大学林燕教授、浙江大学张金枝研究员、吉林农业大学张树敏研究员、佛山科学技术学院王丙云教授等专家出席大会开幕式。

宁波第二激素厂总裁岑桂英、上海卡苏生物科技有限公司市场部经理马帅、威隆·亚士可国际制药集团技术总监郭承建、默沙东动物保健品(上海)有限公司亚太猪市场技术总监Lenoardo Ellerma 、天津现代天骄农业科技股份有限公司董事长孙超、杭州越丰生物科技有限公司董事长王维洪、BEAGRO 碧农总经理殷晓东、北京伟杰信生物科技有限公司营销总监黄正、四川德康农牧食品集团股份有限公司副总裁胡伟、防非生物科技(北京)有限公司董事长李政、深圳市鑫钻农牧科技有限公司总经理赵阳、济南约克农牧器械有限公司经理李 旭、广西贵港秀博基因科技股份有限公司扬翔秀博南方销售公司总经理魏光宇、广东中农联生物制药有限公司总经理吴洪浩、广州集牧农牧科技股份有限公司销售总监张凤连、广州威生医药科技有限公司副总经理谢显泰、北京中科基因技术股份有限公司副董事长朱连德、北京中农劲腾生物技术股份有限公司总经理张玉鹏等企业嘉宾出席大会开幕式。

王汉中同志简介王汉中,男,汉族,1964年1月生,研究员,中国农业科学院一级岗位杰出人才,博士生导师,中国农科院油料所所长,兼任国家油菜产业技术体系首席科学家、农业部油料指导专家组组长、国家农作物品种审定委员会委员、国家农作物种质资源委员会委员、中国作物学会油料作物专业委员会理事长、国际油菜咨询委员会(GCIRC)理事等职务。

主要从事油菜遗传育种研究。

先后主持国家“973”课题、“863”计划课题、国家自然科学基金重点项目等30余项。

首次证明母体基因型对种子含油量影响效应最大(达86%),揭示了母体器官角果皮光合作用及营养物转运能力、植物抗逆性对种子含油量具有显著影响。

首次鉴定出含5种不同的含油量调控途径的4个高油资源和4个有自主知识产权的含油量调控新功能基因,为高含油量研究和育种提供了新思路和优异亲本。

创造的高油新品系YN171含油量高达64.8%,刷新了油菜含油量世界最高纪录。

建立了油菜多目标性状高效聚合育种技术体系,应用该技术体系成功选育出了16个高油、高产、双低、多抗油菜新品种,累计推广1亿余亩。

其中中双11号是国际上首个集高含油量(49%以上)、强抗裂角、高抗倒伏、抗菌核病为一体的双低油菜品种,有效克服了高含油量与双低、高产、多抗的矛盾,2008年通过国家品种审定,被同行专家誉为目前我国最适合于机械化收获、冬油菜区含油量最高的双低油菜国审新品种。

主持的“优质高效型油菜中双9号的选育及其重要性状的分子基础研究”,2006年获得国家科技进步二等奖,自2005年以来,中双9号一直是我国年种植面积最大的前5个品种之一。

参加并协同完成白菜全基因组测序,研究结果已发表(Nat Genet 2011,并列通讯作者),组织发起并完成了甘蓝和甘蓝型油菜的全基因组测序工作,为油菜功能基因组学研究和分子改良作出了开拓性贡献。

获国家科技进步二等奖1项、湖北省技术发明一等奖1项(已公示)、湖北省科技进步一等奖1项、二等奖2项、农牧渔业丰收计划奖二等奖1项、农业部科技进步二等奖和国家教委科技进步一等奖各1项。

CIGR 与中国农机行业组织领导人座谈作者:马铮来源:《农机市场》 2018年第4期马铮2018 年 3 月 28 日,国际农业与生物系统工程学会(CI GR)主席团与中国农机行业组织领导人座谈会在郑州召开。

CI GR秘书长、前任主席、美国佛罗里达大学教授 Fedr o S. Zaz uet a 先生, CI GR 前任主席、波兰克拉科夫农业大学教授 Tadeus zJ ul i s z ews ki 先生, CI GR 前任主席、美国德克萨斯农工大学教授Bi l lSt out先生等主席团成员,与中国工程院院士、中国农业机械学会理事长、华南农业大学教授罗锡文,CI GR 拟任主席、中国农业机械工业协会会长陈志,中国农业机械化协会会长刘宪,中国农业机械流通协会会长毛洪,中国农业工程学会副理事长兼秘书长朱明等中国农机行业组织领导人进行了座谈。

CI GR 和中方农机行业组织就各自的历史沿革、宗旨愿景、组织机构、工作方向和成绩成果等相关情况进行了深入交流,并就农业工程技术交流合作达成一系列共识。

用罗锡文院士的话说,多年来中国农机学会、中国农业工程学会、中国农机工业协会、中国农机化协会、中国农机流通协会这五大最具影响力的中国农机行业组织领导人首次齐聚一堂,与国际农业工程权威机构探讨的又是相关领域的前沿话题,实属难得的机会,他还回顾了中国农业工程领域与国际交流的历史,并表示国际交流与合作势必更加频繁与顺畅。

中方农机行业组织领导人还对 CI GR 青年科技工作者的培养表示特别的关注,希望在中国借鉴此种经验。

据了解, CI GR 是一个由世界各国农业与生物系统工程领域的专家学者、科研人员组成的非政府、非赢利性的国际学术组织, 1930 年成立于比利时。

CI GR下设 7 个技术分会,包括水土利用、农业建筑与环境、农业装备、农村能源、系统管理、农产品加工和信息系统等。

其主要任务是通过各种学术活动,协调、协助并促进各成员国农业工程领域的科研、教育和建设事业的发展;鼓励年轻学者的教育、培训和交流;鼓励区域间的交流;促进科研成果和技术的交流;为建立国家以及地区性的学会、巩固加强已有的组织而工作;举办其他有助于发展农业工程和其他相关科学的活动。

中国为国际发展所做的贡献中国可望为世界农业发展做更大贡献———访国际水稻研究所副所长王韧成为世界贸易组织的一员后,中国如何在农业领域把握机遇应对挑战,不仅是“两会”的热门话题,也引起国际社会的普遍关注。

作为权威的国际农业研究机构的负责人,国际水稻研究所副所长王韧表示,加入世贸组织后的中国必将更多地参与全球性的农业发展事务,国际社会期待着中国为世界农业发展做出更大贡献。

王韧说,即将于今年9月在北京召开的首届国际水稻大会,是世界上首次举办的针对最重要农作物的综合性大型国际会议,这是中国积极参与世界农业事务的一个显著标志。

水稻是世界上消费最多的谷类食品,目前有89个国家和地区种植水稻,全球一半的人口以大米为主食。

由中国工程院、中国农科院和国际水稻研究所主办的国际水稻大会,最早由全国政协副主席、中国工程院院长宋健倡导。

王韧认为,这一具有前瞻性的倡议,第一次将单纯的水稻作物研究扩大到水稻产业与贸易,涵盖水稻文化与历史,赋予水稻研究全新的概念,不仅将对水稻研究产生重要影响,对世界农业发展也具有深远意义。

担任大会指导委员会副主任的王韧说,在中国政府的全力支持下,大会的筹备工作进展顺利。

会议将成为一次大规模、高级别的国际农业盛会。

王韧说,中国政府高度重视在水稻等农业领域进行国际合作。

中国是水稻的发源地和世界上水稻产量和消费量最大的国家,目前在杂交水稻等方面的研究处于世界领先地位。

他说,自1960年国际水稻研究所成立以来,中国科学家在促进水稻研究的国际合作中始终起着重要作用,特别是近20年来,双方在品种改良、杂交水稻研究、人才培训等10多个领域里的合作取得了全面的成果。

双方还建立了“国际水稻———中国对话会”,使合作更具有指导性和协商性。

王韧说,随着水稻基因组DNA物理定位的完成,水稻基因研究进入后测序时代。

不久前发起的国际水稻功能基因研究协作网十分需要中国的支持,这不仅将有利于世界农业发展,也将促进中国的基因研究。

国际农业研究磋商组织(CGIAR)新任秘书长——中国科学家王韧博士2Oo7.12(总344)世謦囊业WorldAgriculture封面人物?国际农业研究磋商组织(CGIAR)新任秘书长总部设在美国华盛顿特区的国际农业研究磋商组织(CGIAR)2007年8月22日宣布任命王韧博士担任世界最大的国际农业研究磋商组织秘书长,该组织领导分布在全球的l5个研究中心.在国际农业研究磋商组织来自世界100多个国家的800o多名雇员中,王韧是担任职务最高的中国科学家王韧博士一位中国人.6年前,王韧在60多位竞聘者中胜出,在菲律宾的国际水稻研究所(IRRI)担任主管研究的副所长,在此任上在亚洲和非洲的发展中国家开展了许多新的科研项目,并管理国际水稻研究所在l4 个国家的项目.虽然担任高层管理职务多年,但王韧给人的感觉却是平和而实在他说自己的座右铭就是:"认真处事,以诚待人".王韧博士说:"对于一个献身于用农业一68一科学改善世界最贫困人口生活的科学家,担任国际农业研究磋商组织的秘书长是莫大的荣誉.面对艰巨的全球挑战,我期待支持我们数以千计的科学家和工作人员提高世界各地的农业产量."王韧博士是昆虫学家.获美国弗吉尼亚理工学院和州立大学昆虫学博士学位.他曾担任中国农业科学院(CAAS)副院长,主管中国与国际农业研究磋商组织之间的合作.此外,王韧博士还通过在中国农业科学院成立中日可持续农业研究与发展中心,将中日农业科研领域的合作提高到一个新的水平. 在科学研究方面,他在我国杂草生物治理领域做了开拓性工作,后来在多个职位上从事综合虫害管理的国际推广工作,包括英国国际应用生物科学研究中心(CAB) 国际生物控制研究所(IIBC)副所长.世棼震业W0ridAgricuIture2007年12月.国际农业研究磋商组织年度大会将在中国北京举行,王韧博士将在大会上报告"国际农业研究合作组织的科研力量近年来在帮助农村社区实现农业生产力可持续增长方面作出的贡献".在做国际水稻所科研副所长6年的时间内,能够做成一些自己想做的有战略意义的事情,就感到很有成就感.2000年1月至今,他已进入第二届任期,积累了丰富的国际农业科技管理工作经验.在国际农业科技领域有较高的知名度和影响力. 他的才华和业绩,得到世界银行副行长兼可持续发展网络副总裁KatherineSierra的高度评价:"新秘书长不仅是经验丰富的科学家,而且是经验丰富的管理专家,管理过发展中国家的重大农业研究项目,这样的人出任新秘书长,是我们的幸运.对于国际农业磋商组织的科研力量在帮助农村社区,政府,民间和私营部门实现农业生产力可持续增长方面作出的战略性贡献, 王韧博士有深入的理解."细看王韧的经历,感觉其实他一直在做着积极的人生准备."韧"者,坚韧而持久也.这是当初高中毕业被分配到农场作插场知识青年时王韧自己改的名字.1978年,王韧考上中国农业科学院的研究生.师从着名的生物防治专家邱式邦. 1981年.王韧通过了中国农业科学院首次出国研究生考试,赴美国留学,获得弗吉尼亚综合理工大学博士学位.1985年回国后,王韧填补了国内杂草生物防治的研究空白.并取得一系列成果. 1991年,王韧作为全国首批有突出贡献的留学回国人员,受到原国家教委和人事部的联合表彰,并在人民大会堂受到江泽民主席的接见.王韧曾担任中国农业科学院副院长,主管国际合作与国家重大科研项目,也曾担任英国国际生物防治研究所副所长,秘鲁国际马铃薯研究中心理事会副主席,联合国粮农组织病虫害综合治理专家委员会委员等职务.以国际水稻研究所为例,120多名科学家来自26个国家,中国是水稻最大的生产国,也是水稻科研的最大国,但中国籍的高级科学家包括王韧在内只有4名,整个国际农业研究磋商组织系统有8000名科学家.在15个中心里面担任中层以上领导职位的中国人只有王韧和总部设在美国华盛顿的国际食物政策研究所樊盛根博士. 怎样才能有更多的中国科学家到国际组织任职,让中国人有更大的施展才华的舞台, 让中国发挥更大的影响力.这是近年来王韧一直在思考并努力促进的事情.一定要抢占农业科研制高点2006年6月30日,王韧做客人民网,就如何在国际科研机构担任领导职务和网友们进行了坦诚的交流.王韧说:"首先从科学家本身来说.要有兴趣,要经常关注这些机构,比如国际水稻研究所的网站上就有那些职位在进行公开招聘的信息.国际农业研究磋商组织下面的15个中心的国际职员的职位都是公开招聘的,而不是根据份额由国家推荐.最基本的要求,就是要有比较扎实的科研基础,对有志于参加应聘的中国科学家来讲.最主要的问题还一69—2007.12(总344)世蓼鏖业WorldAgriculture不是科学素养或者说水平的问题,因为相当多的中国科学家水平都很高.第一个主要的问题是语言问题,你怎样表达自己的思想,怎样跟别人交流都很重要.第二,中国科学家应聘国际机构的岗位,国际工作经验非常重要,很多人对国际组织的运作模式不是很了解.比如说前不久水稻所公开招聘一个水稻育种学家,也有一位中国科学家进入到最后的面试阶段,国际水稻研究所的遴选委员会提出的问题中,有一个是关于组织国际合作研究的不同形式和机制的问题,而很多中国科学家对这个领域不是很熟悉."王韧博士认为,当中国的农业发展面临经济全球化,农业可持续发展等重大挑战时,我们有必要前瞻性地在农业科技储备和政策研究上,从国际化层面上加以考虑和部署.这样才能占领制高点,才能在5lO年后的市场较量中稳操胜券.而中国以前对国际农业科技议程的制订在战略上认识不足,参与不够,未能有效利用这些国际资源为国家的战略利益服务,导致的结果就是:"我们在事关国际农业发展的重大问题上,很难有机会和条件表达中国的主张和影响我们要像研制神舟六号飞船,开展南北极科学考察那样抢占制高点,参与国际农业科学研究重点,战略和评价规则的制定,争取在转基因作物风险评价规则制定, 农业后备资源开发以及水稻,小麦等主要作物的科研攻关的战略性领域,扮演导向性的主要角色.这对于未来中国农业的可持续发展至关重要."要取得在国际农业科研领域的发言权,首先自身的研究能力和成果要过得硬,才能赢得别人的尊重,说话才有分量.目前,中国农业科研的综合实力和规模与国家需求远不适应.提升中国农业科研"国家队" 的国际地位就成了当务之急.此外,多年一7O一来在国际机构中担任高层管理职务,王韧的切身体会就是,还要采取措施,创造条件,鼓励中国科学家,管理人员到国际农业研究组织中竞聘和担任领导职务.这样我们才能有更大的影响力,有更多的发言权.在中国水稻研究所,我们看到一个世界各国对该所经费捐赠排名表,中国是25 个捐赠者之一,但捐赠额落后于韩国,印度等国家.这与中国水稻生产和消费大国的地位很不相符.据介绍,曾经有国际上的经济学家,在中国做过一个经济评估,评价水稻所对中国的贡献到底有多大?如果折算成经济价值,在过去4O年里,国际水稻研究所对中国的贡献是中国给水稻所投资的l000多倍.随着中国经济实力的增强,我们也要认识到捐赠的重要意义.逐年增加对国际农业研究组织的捐赠额,至少达到韩国等中等国家的水平,以获得更多的发言权和更大的战略利益.对于未来,王韧仍然很有信心:"中国的农业科技队伍,尤其是中国农业科学院将来一定会成为国际一流的研究队伍,只是时间早晚的问题."对于自己的未来,王韧也同样自信.当被问到他在海外有没有遇到华人科学家可能会遇到的"玻璃天花板"的问题时,王韧笑言:我有信心竞争更高的职位.他表示,如果有合适的机会,会很高兴回国效力."我现在还拿的是中国护照,我永远是中国人"。

![农业部关于同意增补王韧同志为中国农业科学院第七届学位评定委员会委员的批复-农科教发[2011]1号](https://uimg.taocdn.com/ca120b5db207e87101f69e3143323968011cf41d.webp)

地市级农业科研单位青年科技人才培养的实践与思考汇报人:日期:•引言•青年科技人才培养现状分析•面临问题与挑战剖析目录•国内外先进经验借鉴与启示•优化青年科技人才培养策略建议•实践案例展示与效果评估•未来展望与期待01引言青年科技人才是农业科技创新和转化的重要力量,推动现代农业发展。

科技创新驱动人才培养储备农业现代化建设加强青年科技人才培养,为农业科研单位提供持续的人才支持和保障。

提升青年科技人才素质,推动农业现代化建设,服务乡村振兴。

030201青年科技人才培养的重要性地市级农业科研单位角色与使命区域农业科技创新地市级农业科研单位负责区域内农业科技创新、技术推广和成果转化。

人才培养与团队建设承担青年科技人才培养任务,建设高水平科研团队,提升整体科研实力。

服务地方农业发展针对地方农业发展需求,开展针对性研究,提供科技支撑和解决方案。

03期望与目标期望通过报告交流,促进地市级农业科研单位在青年科技人才培养方面的持续发展与提升。

01分享实践经验总结地市级农业科研单位在青年科技人才培养方面的实践经验,共同探讨优化策略。

02提出问题与思考针对当前青年科技人才培养面临的挑战和问题,提出改进措施和发展建议。

报告目的与结构02青年科技人才培养现状分析数量与结构地市级农业科研单位青年科技人才队伍数量充足,但在专业结构、学历结构和职称结构方面存在不均衡现象。

素质与能力青年科技人才整体素质较高,具备较强的科研能力和创新意识,但在团队协作、成果转化等方面仍有提升空间。

流动与稳定受地域、待遇和发展空间等因素影响,青年科技人才流动率较高,对单位稳定发展造成一定影响。

青年科技人才队伍概况地市级农业科研单位出台了一系列青年科技人才培养政策,如设立青年基金项目、建立导师制度等,为青年人才成长提供支持。

政策支持单位定期组织各类培训、学术交流活动,提升青年科技人才的综合素质和科研能力。

培训与交流通过完善薪酬体系、职称晋升制度等措施,激励青年科技人才积极投身科研工作,并为他们提供必要的生活保障。

“一带一路”和中国农业科技“走出去”作者:张程来源:《农经》2021年第06期关键词:一带一路;农业科技;走出去对外农业合作是“一带一路”建设的重要内容。

“一带一路”农业科技合作源远流长,早在汉武帝时期,中国使臣借古丝绸之路,从中西亚带回葡萄和苜蓿等作物,并将冶铁和掘井等生产技术带到中亚。

农作物品种和相关农业生产技术的传播交流,有力推动了古丝绸之路沿线国家农业发展和经济繁荣。

新时期,农业仍然是“一带一路”沿线国家国民经济的重要基础,提高农业产量和农产品质量的愿望强烈,开展农业合作依然是“一带一路”沿线国家的共同诉求。

“一带一路”沿线既有农业资源丰富的国家,又有农业资源贫乏的国家,具有较强的贸易互补性。

商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所助理研究员齐冠钧表示,目前中国农业“走出去”迎来了难得的发展机遇,尤其在“一带一路”倡议下,农业国际合作成为沿线国家打造利益共同体和命运共同体的最佳结合点之一。

要积极推动农业“走出去”,这对加快发展现代农业、提高农业质量效益和国际竞争力,都具有重要意义和促进作用。

目前,我国农业技术和产品已经遍布全球150多个国家,在育种、植物保護、畜牧医药、农用机械等领域的60余项新技术和新产品实现了“走出去”。

其中,最为典型的就是杂交水稻技术、菌草技术、杂交小麦技术被广泛推广至“一带一路”沿线多个国家,打造了中国现代农业高技术成果“走出去”的一张张名片。

中国杂交水稻技术推广至60多个国家水稻是人类最重要的口粮之一。

20世纪以来,为了应对人口迅速增长带来的粮食需求,各国纷纷围绕农作物杂种优势利用展开研究。

中国工程院院士袁隆平是我国研究与发展杂交水稻的开创者,也是世界上第一个成功地利用水稻杂种优势的科学家。

1966年,袁隆平院士的一篇名为《水稻的雄性不孕性》的论文,发表在了《科学通报》中文版第17卷第4期,这篇论文开启了我国水稻育种杂种优势利用的序幕。

中国水稻研究所所长程式华曾评价道,“这篇论文,是杂交水稻研究领域的开创性工作,指明了杂交水稻育种发展的战略方向,对后来全国杂交水稻育种和发展的协作攻关,具有永恒的指导性。

“新一轮工业革命是生物技术和信息技术、纳米技术的整合。

”中国农业科学院副院长王韧接受《经济参考报》记者专访时说,农业是生物经济的基础,生物农业的发展将催生一系列新的产业并推动生产和生活方式的转变。

生物经济包含多重目标日前发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》提出,生物产业要面向人民健康、农业发展、资源环境保护等重大需求,强化生物资源利用等共性关键技术和工艺装备开发,加快构建现代生物产业体系。

王韧认为,农业不只是生产农产品和食品,而且是“生物经济”的基础。

不论是动物、植物还是微生物,生物经济的原料生产在很大程度上都是属于农业的范畴。

上述规划中提出的“人民健康、农业发展、资源环境保护”,都对生物经济特别是生物农业提出了要求。

王韧认为,生物经济应该包括几个主要目标,一是保证粮食安全和食品安全,满足中国人不断提高的营养和健康需求;二是生物产业和生物经济要推动国家产业结构调整和经济发展方式转变;三是要致力于可持续发展,着力提高自然资源的利用率;四是为国家战略资源尤其是能源和水资源的平衡做出贡献。

“为了适应这些要求,农业的生产方式、作物品种、田间管理、产品加工等都要进行改变。

”王韧说,同时伴随着产业链的延长,把地里种出来的东西带到餐桌上的过程中,安全的食品添加剂、生物塑料、生物农药、生物环境保护剂等新产品都会带动生物产业的发展。

王韧说,农科院有一位老专家包建中教授10多年前曾提出“白色农业”的概念,白色不是指塑料地膜,而是农业微生物的工业化生产。

因为农业微生物的生产在发酵车间,人们都穿着白大褂,真菌的菌丝体也是白色的,所以叫“白色农业”。

“白色农业”包括微生物肥料、农药、饲料、食品、环境调节剂、能源等系列产品。

其中,生物能源正在很大程度上改变着全球的能源消费结构。

王韧介绍说,现在瑞典、德国、奥地利、丹麦等国家的产业化沼气已经初具规模,比如建在德国的全球最大规模沼气反应罐群,由15个厌氧发酵罐组成,年产生物天然气4600万立方米,可并入天然气管网,年发电1.6亿千瓦时,沼气提纯浓缩以后制成甲烷气,还可直接提供给汽车作为能源。

“扬帆出海”培训工程——第四期农业国际组织后备人才培训班在京成功举办2019 年 5 月 5 ~ 18 日,由农业农村部国际合作司主办、人力资源开发中心承办的第四期农业国际组织后备人 才培训班在京成功举办。

来自农业农村部机关司局、直属事业单位、省级农业农村部门的 45 名学员参加了培训。

农业农村部国际合作司副司长马洪涛出席开班式并做专题授课,人力资源开发中心副主任吴金玉主持了开班式和 结业式。

本次培训为期 14 天,通过专题讲座、模拟训练、经验分享和研讨交流等相结合的方式,围绕新时代中国特色 社会主义外交思想、国际组织与全球治理、人类命运共同体、共建“一带一路”与农业走出去、国际职员能力建 设等 18 个专题,邀请了来自农业农村部、联合国粮食及农业组织、联合国粮食计划署、常驻世界贸易组织使团、 世界知识产权组织的资深官员,研究机构、高等院校的知名专家,以及涉外企业的高管等授课。

原农业部副部长、 中国常驻联合国粮农机构代表牛盾大使在意大利罗马为学员进行了远程授课,分享了自己长期从事农业国际合作 与交流工作,特别是农业外交一线工作的体会和认识,言辞间充满了对后备人才的谆谆教诲和殷切期望。

为了强化培训效果,本次培训设置了国际组织模拟面试、模拟商务谈判等内容,联合国粮食及农业组织原助 理总干事王韧先生亲临指导应试策略。

学员们通过亲身感受面试的全过程,逐步熟悉和了解了国际组织应聘环节 的相关事项。

培训期间,学员们还结合培训内容深入研讨交流,形成了 2 篇专题简报。

结业式上,学员们激情演 绎,以小品、合唱和诗朗诵等形式,总结交流了培训收获和体会,别开生面地展现了农业农村系统青年才俊的精 神风貌。

学员们一致认为,本次培训是精神的“氧气仓”,青葱岁月有了更丰润的滋养;是能力的“加油站”,干事创 业的本领得到了有效的提升;是思想的“充电桩”,投身农业国际组织的五彩梦想由此扬帆启航。

农业农村部人力资源开发中心毕坤 供稿原农业部副部长、常驻联合国粮农机构 代表处大使牛盾远程授课农业农村部国际合作司副司长 马洪涛做专题授课联合国粮农组织原助理总干事王韧 指导英文模拟面试总发行处:北京报刊发行局 订 购 处:全国各地邮局 ISSN 1002-4433 CN 11-1097/S 邮发代号:82-130 国内定价:18.00元。

中国农业科学院深圳生物育种创新研究院成立佚名【摘要】2011年11月15日,由中国农业科学院、深圳华大基因研究院共创的“中国农业科学院深圳生物育种创新研究院”揭牌仪式在深圳市会展中心举行。

揭牌仪式由中国农科院副院长、深圳生物育种创新研究院院长王韧主持。

【期刊名称】《中国蔬菜》【年(卷),期】2011(000)023【总页数】1页(P53-53)【关键词】中国农业科学院;生物育种;深圳市;研究院;创新;揭牌仪式;中国农科院;会展中心【正文语种】中文【中图分类】S-242011年11月15日,由中国农业科学院、深圳华大基因研究院共创的“中国农业科学院深圳生物育种创新研究院”揭牌仪式在深圳市会展中心举行。

揭牌仪式由中国农科院副院长、深圳生物育种创新研究院院长王韧主持。

创新研究院将坚持自主创新、集成创新和国际合作,瞄准国家重大战略需求积极发展产业经营,探索“核心研发基地—种业公司—市场应用推广”的产学研相结合、育繁推一体化发展的新路子。

到2020年,将建立起完整的生物育种公共技术支撑平台、产业化支撑平台、创新服务平台,培育一批具有重大应用前景和自主知识产权的优良品种,显著提高我国优良品种自主研发能力和覆盖率,创造巨大的社会效益和经济效益。

经过努力,最终将创新研究院建设成设施设备一流、人才团队一流、成果产出一流的国际一流研发机构,为我国生物育种产业在世界上抢占制高点作出应有的贡献。

创新研究院成立后,将重点建设基因组学研究中心、分子育种中心,与国际水稻所、比尔·盖茨基金会共同建设国际交流培训中心等研究机构;将通过广泛合作,联合攻关,争取在重要农业生物基因组测序和重测序、重要农艺性状基因大规模克隆、基因与环境互作、性状调控的基因网络系统等方面取得重大突破,引领全球农业生物育种技术的发展方向和潮流。

(中国农业科学院)。

重点国际(地区)合作研究项目重点国际(地区)合作研究项目(以下简称重点合作研究项目)资助科学技术人员围绕科学基金优先资助领域、我国迫切需要发展的研究领域、我国科学家组织或参与的国际大型科学研究项目或计划以及利用国际大型科学设施与境外合作者开展的国际(地区)合作研究。

申请人应根据各科学部在《指南》中发布的鼓励研究领域,围绕重要科学问题提出创新性国际(地区)合作研究项目。

合作研究项目应当充分体现合作的必要性和互补性。

合作双方应具有长期而稳定的合作基础(如已合作发表研究论文、较长期的人员互访交流等),对方应对合作研究给予相应的投入。

合作研究过程中要注重成果共享和知识产权的保护。

2014年度重点合作研究项目共收到申请689项,资助105项,资助经费3亿元,平均资助强度为286万元/项,资助率为15.2%。

2015年度重点合作研究项目计划资助100项,资助强度约300万元/项,资助期限为5年。

申请人应当具备以下条件:(1)具有高级专业技术职务(职称);(2)作为项目负责人正在承担或承担过三年期以上科学基金项目的依托单位科学技术人员。

合作者应当具备以下条件:(1)在境外从事科学研究,并独立主持实验室或重要的研究项目;(2)具有所在国(或所在地)相当于副教授以上的专业技术职务(职称)。

申报附件材料及要求:除提交中文申请书外,申请人还需提供以下材料:(1)英文申请书:可在ISIS申报系统中下载填写并作为在线填报申请书的附件一并提交。

(2)合作协议书:申请人应提供有合作者双方共同签字的《合作协议书》复印件,不可用只有单方签字的信函替代。

协议书必须涵盖:①合作研究内容和所要达到的研究目标;②合作双方负责人和主要参与者;③合作研究的期限、方式和计划;④知识产权的归属、使用和转移;⑤相关经费预算等事项。

具体要求参照《合作协议书》范本。

网址如下:/nsfc/cen/gjhz/cjwt/cjwt2011-10-26-06.html(3)合作者在所在国(或所在地)主持与申请项目内容有关的研究项目证明材料或近3年发表的与申请项目内容有关的论文。

科创中国·人物作者:来源:《科技创新与品牌》2024年第06期5月22日,在韩国济州岛举行的第6届国际农业与生物系统工程学会国际会议的颁奖典礼上,中国工程院院士、华南农业大学教授罗锡文被授予“CIGR卓越功勋奖”。

颁奖词写道:“罗锡文院士是中国最资深、最受尊敬的专家之一。

他是国内外农业和生物系统领域最杰出的贡献者。

他对农业技术发展和推广的深远影响,显著提高了水稻产量,为中国和其他国家的粮食安全作出了杰出贡献。

”6月2日,嫦娥六号着陆器和上升器组合体在鹊桥二号中继星支持下,成功着陆在月球背面的南极-艾特肯盆地预选着陆区。

嫦娥六号是我国探月工程四期的“关键一环”,将完成人类历史上首次月背采样返回等重要任务。

探月工程四期首席科学家王赤是中国科学院院士、中国科学院国家空间科学中心研究员、主任,空间天气学国家重点实验室主任,中国科学院大学地球与行星科学学院教授、博士生导师,空间科学(二期)战略性先导科技专项负责人、太阳风-磁层相互作用全景成像卫星计划(SMILE)中方首席科学家,亲自参与了“子午工程”“空间科学先导专项”“嫦娥四号”和“天问一号”等国之重器的研制和发射,他带领中国空间科学不断取得突破。

全球过敏科学领域的顶级学术期刊《过敏科学》是欧洲过敏科学与临床免疫学会的官方期刊,新一期“中国主题”于2024年5月面向全球正式出版。

作为中国鼻科学和过敏科学代表,《过敏科学》副主编、首都医科大学附属北京同仁医院张罗教授已是连续第4次受邀担任“中国主题”的客座主编,他协同国内多位过敏科学与免疫学领域顶级专家,共刊登了来自中国学者的20篇文章,包括2篇述评、5篇长文、12篇速报和1篇评论,集中展示了中国学者在过敏科学、鼻科学、呼吸病学和皮肤病学等领域的最新研究成果,使其成为中国学者向世界全面展示学术成果的重要舞台。

多年来,张罗主持制订我国过敏性鼻炎领域第一个英文诊疗指南(Allergy Asthma Immunol Res, 2018)、主编首部CRS 英文专著(Chronic Rhinosinusitis,2021)等,为扩大中国鼻科学和过敏科学在世界学术领域的影响作出突出贡献。