宋代志怪传奇小说研究百年综述

- 格式:pdf

- 大小:152.71 KB

- 文档页数:4

志怪小说的发展与传承历史学院07级编辑出版(2)班270203202 赵儒志怪小说的发展与传承【摘要】志怪小说是中国古代小说的重要组成部分,也是中国文学史上的一朵奇葩,本文对志怪小说的发展及其繁荣进行了较为详细的探讨,同时也对其对后世小说的影响进行了较为全面的介绍。

【关键字】志怪小说、唐传奇、聊斋志异、红楼梦志怪小说是中国古代文言短篇小说的一种, 主要记载神鬼怪异之事。

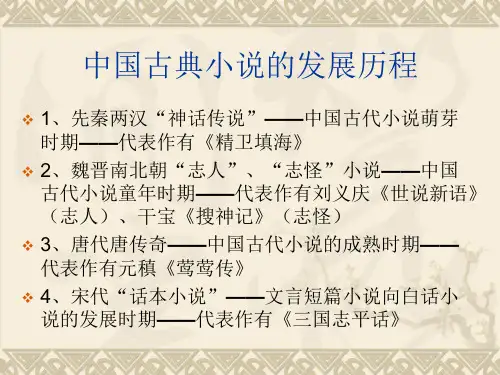

以志怪、志人小说为主体的古代笔记小说可谓源远流长,前者可以追溯到“古今语怪之祖”的《山海经》,后者可以溯源至先秦诸子散文及寓言故事中描写人物风致的片断。

此外,上古神话、历代传说、诸子设譬取喻的寓言故事, 先秦两汉书中记人记事的精彩片断, 乃至宣讲佛道教义的宗教故事, 无不都是志怪小说的源头。

志怪小说在魏晋南北朝盛行,并在这一时期趋于成熟, 除了有先秦两汉志怪小说的深厚基础外, 还有其深刻的社会原因。

魏晋南北朝是历史上少有的动乱时代,政治黑暗,阶级矛盾、民族矛盾、统治阶层内部矛盾异常尖锐,,社会动荡混乱,天灾人祸接连不断,,朝廷荒淫无度,战伐连年,徭役捐税名目繁多。

广大百姓生活在水深火热之中,受到统治阶级的残酷压榨、血腥屠杀。

由于秦汉以来统治阶级的提倡和宣传, 导致鬼神迷信、神仙方术在不同的社会阶层中有广泛的影响,人们为了摆脱精神上的束缚,一方面把神仙和志怪当作超脱黑暗现实的灵虚幻境, 一种虚妄的精神寄托, 另一方面也把神仙和鬼怪故事当作表达进步思想的工具。

通过志怪的形式, 浪漫的手法, 表现了对暴政的反抗、贪官的抨击、爱情的追求、幸福的向往等。

佛教的传播、佛经的翻译, 也使人们深受影响。

佛经中有一些短小的故事, 是印度人民创作的寓言、童话和小说。

由于它们内容生动、形式新颖,不仅影响了我国民间故事的发展, 也影响着文人们有意无意地利用这些素材进行小说创作。

佛教对志怪小说的影响, 表现在内容上劝导人们奉法, 宣扬佛的威灵鼓吹善恶相报, 轮回转世渲染地狱阴司的恐怖、天界的美好。

《聊斋志异》文献综述西北师范大学李旆瑶摘要《聊斋志异》是蒲松龄所著的一本以志怪传奇为特征的文言小说。

其小说在创作,内容,结构,艺术成就等方面都有很高的研究价值。

本文从这几个方面对研究《聊斋志异》的文献做了归纳总结。

关键词聊斋志异文献综述清代文学家蒲松龄的《聊斋志异》是中国古代文言短篇小说的集大成之作,在蒲松龄生前已经引起人们兴趣,刊刻之后更是风行天下,出现了很多注评,这些评注对《聊斋志异》的内容、艺术及作者的思想作出了说明、解释或评价,自从20世纪以后,对《聊斋志异》的研究便多了起来。

通过文献综述,可以理清《聊斋》研究进程,对其做进一步的研究有积极意义。

一、关于人物的研究在马瑞芳的《聊斋志异创作论》的“人物编”中,作者先对《聊斋志异》中人物的肖像、所处环境、出场、性格、动作等作了细致分析:(1)蒲松龄写人物时善于化静为动,层层深入,步步深化。

在蒲松龄的笔下,极少有对人物细细刻画的时候,一般都是对人物总结性的概括。

虽然这种简单的勾勒未免不能细致的表现人物的形象,但是却能突出人物的特点。

先总概括,在通过表情动作及他人反映的描写加深对人物形象的刻画。

(2)作者认为文艺作品中的人物与环境正似鱼之于水。

(3)在对人物性格的描写方面,作者强调了蒲松龄成功的细节描写。

(一)婚恋小说中的女性形象《聊斋志异》近五百篇小说中涉及女性题材的内容约有一百九十多篇,塑造的女性形象约有二百五十多人,不仅数量众多.而且反映出来的思想十分复杂。

因此《聊斋志异》的女性观、婚恋观倍受学者们所关注。

二十世纪八十年代后,关于《聊斋志异》的研究开始多了起来,孙一珍《<聊斋志异>女性的心灵美》指出蒲松龄“着意从妇女真挚的感情、美好的理想、高尚的品德等方面来提示人物心灵美。

”并从四个方面作了分析:(1)表现少女的真情实感和生活理想。

(2)着意女子的才智。

(3)复仇女性。

(4)济困扶危,成人之美的女性形象。

赵美科《略论蒲松龄的爱情观》认为,《聊斋志异》中大量女性形象扩大了人们的视野,反映了初期民主主义思想因素,书中那些大胆追求情爱,追求个性解放的男女正是《红楼梦》中贾宝玉、林黛玉形象出现的先驱,指出了从《聊斋》到《红楼梦》关于女性理想的一脉相承性。

社会科学研究 2002年第5期宋代志怪传奇小说研究百年综述赵章超摘要 20世纪初由鲁迅等人开创的宋代志怪传奇小说研究,筚路蓝缕,几经起伏,到本世纪初已取得了一系列实绩。

这主要体现在对宋代志怪传奇小说地位和性质认识的演进、小说史的分期、作家作品的研究、小说理论的探讨及文献资料的考辨等方面。

但是,相对于宋代诗、词、文的研究,志怪传奇小说研究还有很长的路要走。

关键词 宋代志怪传奇小说研究;实绩;不足中图分类号I206.2 文献标识码A 文章编号1000-4769(2002)05-0141-03宋代是中国文言小说史上比较重要的一环,其中有着洪迈、刘斧、李献民等谁都不能忽视的创作大家,但是长期以来,它并未得到应有的关注。

李剑国曾说: !文言小说研究真正具备科学的学术品格,成为一个比较重要的研究方向,还是本世纪头二十年的事,这就是郑振铎、鲁迅等人所开展的具有拓荒性质的文言小说研究∀∀在以后的半个世纪中文言小说研究处于萧条局面# 1,这是就20世纪80年代以前文言小说研究的整体状况来说的。

如果再作比较,我们会发现,这一领域中,六朝、唐及清代研究多一些,宋代则很不受重视。

20世纪80年代以来,这种情况有了较大的改观,除了一些史著对宋之志怪传奇作了较全面而深入的介绍外,一定数量的单篇论文也昭示着其研究的实绩。

本文就宋代文言小说的地位及性质、作家作品研究、文献整理等诸多方面所取得的成果作一综述。

其一,如何认识宋代志怪传奇小说的地位和性质,是研究者所面对的首要问题。

对此存在着两种截然不同的观点。

一种观点认为其成就平平,难予首肯。

如明胡应麟∃少室山房笔丛%九流绪论下&说:!小说唐人以前纪述多虚而藻绘可观,宋人以后论次多实而采艳殊乏。

#今人之文学通史或断代史亦多持否定态度,从20世纪30年代一直到现在,对其基本是避而不谈,如60年代分别由中国社科院文研所撰写和游国恩等主编的两部∃中国文学史&对宋代志怪传奇都只字未提。

志怪小说的发展与传承历史学院07级编辑出版(2)班270203202 赵儒志怪小说的发展与传承【摘要】志怪小说是中国古代小说的重要组成部分,也是中国文学史上的一朵奇葩,本文对志怪小说的发展及其繁荣进行了较为详细的探讨,同时也对其对后世小说的影响进行了较为全面的介绍。

【关键字】志怪小说、唐传奇、聊斋志异、红楼梦志怪小说是中国古代文言短篇小说的一种, 主要记载神鬼怪异之事。

以志怪、志人小说为主体的古代笔记小说可谓源远流长,前者可以追溯到“古今语怪之祖”的《山海经》,后者可以溯源至先秦诸子散文及寓言故事中描写人物风致的片断。

此外,上古神话、历代传说、诸子设譬取喻的寓言故事, 先秦两汉书中记人记事的精彩片断, 乃至宣讲佛道教义的宗教故事, 无不都是志怪小说的源头。

志怪小说在魏晋南北朝盛行,并在这一时期趋于成熟, 除了有先秦两汉志怪小说的深厚基础外, 还有其深刻的社会原因。

魏晋南北朝是历史上少有的动乱时代,政治黑暗,阶级矛盾、民族矛盾、统治阶层内部矛盾异常尖锐,,社会动荡混乱,天灾人祸接连不断,,朝廷荒淫无度,战伐连年,徭役捐税名目繁多。

广大百姓生活在水深火热之中,受到统治阶级的残酷压榨、血腥屠杀。

由于秦汉以来统治阶级的提倡和宣传, 导致鬼神迷信、神仙方术在不同的社会阶层中有广泛的影响,人们为了摆脱精神上的束缚,一方面把神仙和志怪当作超脱黑暗现实的灵虚幻境, 一种虚妄的精神寄托, 另一方面也把神仙和鬼怪故事当作表达进步思想的工具。

通过志怪的形式, 浪漫的手法, 表现了对暴政的反抗、贪官的抨击、爱情的追求、幸福的向往等。

佛教的传播、佛经的翻译, 也使人们深受影响。

佛经中有一些短小的故事, 是印度人民创作的寓言、童话和小说。

由于它们内容生动、形式新颖,不仅影响了我国民间故事的发展, 也影响着文人们有意无意地利用这些素材进行小说创作。

佛教对志怪小说的影响, 表现在内容上劝导人们奉法, 宣扬佛的威灵鼓吹善恶相报, 轮回转世渲染地狱阴司的恐怖、天界的美好。

《聊斋志异》文献综述西北师范大学李旆瑶摘要《聊斋志异》是蒲松龄所著的一本以志怪传奇为特征的文言小说.其小说在创作,内容,结构,艺术成就等方面都有很高的研究价值.本文从这几个方面对研究《聊斋志异》的文献做了归纳总结。

关键词聊斋志异文献综述清代文学家蒲松龄的《聊斋志异》是中国古代文言短篇小说的集大成之作,在蒲松龄生前已经引起人们兴趣,刊刻之后更是风行天下,出现了很多注评,这些评注对《聊斋志异》的内容、艺术及作者的思想作出了说明、解释或评价,自从20世纪以后,对《聊斋志异》的研究便多了起来。

通过文献综述,可以理清《聊斋》研究进程,对其做进一步的研究有积极意义.一、关于人物的研究在马瑞芳的《聊斋志异创作论》的“人物编"中,作者先对《聊斋志异》中人物的肖像、所处环境、出场、性格、动作等作了细致分析:(1)蒲松龄写人物时善于化静为动,层层深入,步步深化。

在蒲松龄的笔下,极少有对人物细细刻画的时候,一般都是对人物总结性的概括.虽然这种简单的勾勒未免不能细致的表现人物的形象,但是却能突出人物的特点。

先总概括,在通过表情动作及他人反映的描写加深对人物形象的刻画.(2)作者认为文艺作品中的人物与环境正似鱼之于水。

(3)在对人物性格的描写方面,作者强调了蒲松龄成功的细节描写.(一)婚恋小说中的女性形象《聊斋志异》近五百篇小说中涉及女性题材的内容约有一百九十多篇,塑造的女性形象约有二百五十多人,不仅数量众多.而且反映出来的思想十分复杂。

因此《聊斋志异》的女性观、婚恋观倍受学者们所关注。

二十世纪八十年代后,关于《聊斋志异》的研究开始多了起来,孙一珍《<聊斋志异〉女性的心灵美》指出蒲松龄“着意从妇女真挚的感情、美好的理想、高尚的品德等方面来提示人物心灵美。

”并从四个方面作了分析:(1)表现少女的真情实感和生活理想.(2)着意女子的才智。

(3)复仇女性.(4)济困扶危,成人之美的女性形象.赵美科《略论蒲松龄的爱情观》认为,《聊斋志异》中大量女性形象扩大了人们的视野,反映了初期民主主义思想因素,书中那些大胆追求情爱,追求个性解放的男女正是《红楼梦》中贾宝玉、林黛玉形象出现的先驱,指出了从《聊斋》到《红楼梦》关于女性理想的一脉相承性.辜美高《蒲松龄的妇女、爱情与婚姻观》则认为蒲松龄因受时代的局限,认为女子必须三从四德、理家育儿,但又受晚明启蒙思潮的影响,对妇女的观点有较崭新的看法,也表现在对女子的“文才”、“武艺”与“胆识”的歌颂与肯定.以上的一系列论文,都将《聊斋》中的女性篇章独立出来作深人的研究,且角度各异,观点新颖.(二)婚恋小说中的男子形象现分析《聊斋志异》男子形象的文章有:刘洋《论<聊斋志异〉男性人物形象》、张聪《聊斋志异男子形象研究》、黄伟《聊斋志异书生形象管窥》、梁锦丽《聊斋志异书生形象研究》等。

近二十年日本道教文学研究综述*导读:日本的中国文学研究和道教研究,一直是明治末期以来中国学的代表性研究科目。

从1973年到198……日本的中国文学研究和道教研究,一直是明治末期以来中国学的代表性研究科目。

从1973年到1980年代末,日本的道教研究达到鼎盛,取得世界瞩目的成果,被称为日本道教研究的第四期,道教学也在1970年代中期成为一门独立学科。

这一时期的研究者较为关注道教经典、思想和制度化道教的发展历史,相比之下,道教文学较少得到主流研究的关注①。

进入1990年代(平成时代)以来,第五期的日本道教研究出现了道教科仪、近世新道教运动、道教与亚洲文化、道教与中日文化交流等研究热点,这其中,道教文学研究②以原有的道教研究和中国文学研究为基础,多作综合贯通的考察,成果数量和质量都有了极大的提升。

由日本道教学会的会刊《东方宗教》每年发布的《年度道教关系著书论文目录》所见,1996年可称为道教文学研究的井喷年,是年列入道教与文学类的论文达到43篇,此后,每年有关道教文学的学术论文一直保持在40篇上下③。

近20年来,《东方学》、《东方学报》、《日本中国学会报》等重要中国学研究期刊,常常可以见到以道教文学为题材的专题研究,此类研究成果开始突破圈内对话的旧格局,说明文学与宗教研究方向日渐受到日本学人的注目。

1990年代之后,随着越来越多的学者关注道教文学领域,日本学界开始讨论如何为其划定研究边界、树立方法论等问题。

在道教研究界,2000年,日本道教学会组织各领域的代表性学者,从通俗文学、仙传文学、诗歌、演剧音乐、书法等领域,通观道教对于各类文体的影响与表现,以明确研究目标,划定问题边界④。

在中国文学研究界,2003年召开的第55届日本中国学会以道教与中国文学为题召开专题研讨会,主题发言的学者多为古代文学出身,他们近年的研究多转向寻求文学的道教诠释空间⑤。

道教文学作为一门交叉学科,日本学界的相关研究较少得到国内学界的系统介绍。

资料:宋之志怪及传奇文宋既平一宇内,收诸国图籍,而降王臣佐多海内名士,或宣怨言,遂尽招之馆阁,厚其廪饩,使修书,成《太平御览》《文苑英华》各一千卷;又以野史传记小说诸家成书五百卷,目录十卷,是为《太平广记》,以太平兴国二年(九七七)三月奉诏撰集,次年八月书成表进,八月奉敕送史馆,六年正月奉旨雕印板(据《宋会要》及《进书表》),后以言者谓非后学所急,乃收版贮太清楼,故宋人反多未见。

《广记》采摭宏富,用书至三百四十四种,自汉晋至五代之小说家言,本书今已散亡者,往往赖以考见,且分类纂辑,得五十五部,视每部卷帙之多寡,亦可知晋唐小说所叙,何者为多,盖不特稗说之渊海,且为文心之统计矣。

今举较多之部于下,其末有杂传记九卷,则唐人传奇文也。

神仙五十五卷女仙十五卷异僧十二卷报应三十三卷征应(休咎也)十一卷定数十五卷梦七卷神二十五卷鬼四十卷妖怪九卷精怪六卷再生十二卷龙八卷虎八卷狐九卷《太平广记》以李昉〔1〕监修,同修者十二人,中有徐铉〔2〕,有吴淑,皆尝为小说,今俱传。

铉字鼎臣,扬州广陵人,南唐翰林学士,从李煜入宋,官至直学士院给事中散骑常侍,淳化二年坐累谪静难行军司马,中寒卒于贬所,年七十六(九一六——九九一),事详《宋史》《文苑传》。

铉在唐时已作志怪,历二十年成《稽神录》六卷,仅一百五十事,比修《广记》,常希收采而不敢自专,使宋白〔3〕问李昉,昉曰,“讵有徐率更言无稽者!”遂得见收。

然其文平实简率,既失六朝志怪之古质,复无唐人传奇之缠绵,当宋之初,志怪又欲以“可信”见长,而此道于是不复振也。

广陵有王姥,病数日,忽谓其子曰,“我死,必生西溪浩氏为牛,子当赎之,而我腹下有‘王’字是也。

”顷之遂卒,其西溪者,海陵之西地名也;其民浩氏,生牛,腹有白毛成“王”字。

其子寻而得之,以束帛赎之以归。

(卷二)瓜村有渔人,妻得劳瘦疾,转相传染,死者数人。

或云:取病者生钉棺中,弃之,其病可绝。

顷之,其女病,即生钉棺中,流之于江,至金山,有渔人见而异之,引之至岸,开视之,见女子犹活,因取置渔舍中,多得鳗鯬鱼以食之,久之病愈,遂为渔人之妻,至今尚无恙。

志怪小说鲁迅《中国小说史略》说:“中国本信巫,秦汉以来,神仙之说盛行,汉末又大畅巫风,而鬼道愈炽;会小乘佛教亦入中土,渐见流传。

凡此皆张皇鬼神,称道灵异,故自晋迄隋,特多鬼神志怪之书。

其书有出于文人者,有出于教徒者。

文人之作,虽非如释道二家,意在自神其教,然亦非有意为小说,盖当时以为幽明虽殊途,而人鬼乃皆实有,故其叙述异事,与记载人间常事,自视固无诚妄之别矣。

”这里指出魏晋南北朝志怪小说兴盛的原因,是受了民间巫风、道教及佛教的刺激,而作者的态度,是将怪异传说视为事实来记载。

作为一个基本的概括,鲁迅的总结是正确的。

但也要注意到,志怪小说的来源和实际面貌比较复杂。

着重于宣扬神道,还是倾心于怪异事迹,以及小说中表现人生情趣的多寡,其间的区别还是很大。

现存志怪小说中,有署名汉人之作,主要有题为班固作的《汉武帝故事》、《汉武帝内传》,题为郭宪作的《洞冥记》。

以前研究者多认为出于六朝人的伪托,但近来也有提出不同意见的,对此尚有深入探讨的必要,本书中暂存疑。

三种都是讲有关武帝的神仙怪异故事,其中《内传》叙西王母下降武帝宫中之事,篇幅颇长,文辞华丽而铺张。

年代确定的志怪书,当以题名曹丕作的《列异传》最早。

现此书已亡,在几种类书中有引录。

其中“宋定伯卖鬼”故事很有名。

宋定伯少年时,夜行逢鬼,便诈称自己也是鬼,一路同行,巧妙地消释了鬼对他的疑惑,并骗得鬼怕人唾的秘密。

其后他把鬼强行背到市场上,鬼化为羊,他唾羊使其不能变化,卖得一千五百钱。

这故事很有幽默感,也颇能反映中国民间的一种心理,便是造出鬼来吓人,又想出法来骗鬼,俗云“糊弄鬼”即是。

另外,《谈生》叙一书生与一美丽女鬼为婚,因不能遵守三年不得以火照观的禁约,终于分离,留下一子。

这故事优美动人,后代还有新的演变。

因不能抑制好奇心而受到惩罚,这是各国民间传说中最常见的母题,由此可以见到人类的一种普遍心态。

魏晋志怪小说中,《搜神记》是保存最多且具有代表性的一种。

作者干宝(?—336),字令升,新蔡(今属河南)人,是两晋之际的史学名家,著有《晋纪》,时称良史。

近年来宋代笔记小说研究述评(二)文/穆清宋代笔记小说是研究宋代文史不可或缺的一环,是对宋代史料的有力补充,近年来宋代笔记小说愈来愈成为学术研究的重点,研究方向也不仅仅局限于历史考辨这一层面,逐渐趋向版本源流考、词汇研究、史料价值研究、比较研究、宗教信仰研究、传统文化研究、综合性专书研究等多领域、多方面的探究,本文拟就近年来相关论文进行述评,对于深化宋代笔记小说系统研究或有裨益。

四文献比较研究由于宋代笔记小说名目繁多,笔者在整理材料时发现笔记小说由于同一类别或所涉史事重叠之笔记,倍受学界关注。

由日本学者冈本不二明所撰、国内学者王枝忠、鲁忠慧所译的《与——“科学与志怪”之一》一文以形象生动的举例来说明《睽车志》与《夷坚志》二者在安排、表达、结局等方面存在的微妙差异,以及各自所具备的特点:《夷坚志》在内容上会稍作改动,以尽可能显得合情合理,而《睽车志》情节含糊又颇具戏剧性。

并在文末论证了故事情节的史料价值在故事家的改编之下愈来愈趋向文学性。

李伟国《与》篇幅不长,寥寥数百字,揭示了一个问题,即欧阳修对原《归田录》删削上交御览,而《六一诗话》中或一部分为原《归田录》的一部分。

张海明《欧阳修与、之关系》一文对三者成书渊源关系作了论证,首先指出学界普通看法,即欧阳修《杂书》系《六一诗话》之前身,然事实上,《六一诗话》所依据的并非《杂书》,而是《归田录》,称《六一诗话》其主体乃集合《归田录》所成。

前后两篇论文观点大致雷同,即《六一诗话》与《归田录》之渊源关系颇深。

许东海《秋声·谏诤·归田——欧阳修、中的诤臣与困境》一文提要观点鲜明,指出从《秋声赋》至《归田录》的书写,既可视为欧阳修一生诤臣自任的文学回忆录,更是一本诤臣历经世变困境、臻至亟思归田的宦海静思录。

总结可谓一阵见血,十分到位。

另外周萌《惠洪和称引王安石诗考辨》也通过文献对照的方式推敲考辨,方法得当。

王希孟《千里江山图》五宗教信仰研究宋代笔记小说以其广博的视野向我们呈现出纷繁绚烂的社会百态,其中亦不乏志怪志异类笔记小说,此类笔记小说的研究或暗讽时弊,或寄托信仰,或发抒内心,研究领域也各有侧重。

2001年第2期(总第145期)学术论坛A CAD EM IC FO RU MNO.2,2001(Cumulativ ely NO.145)近百年来唐前志怪小说综合研究述评陈文新(武汉大学中文系,湖北武汉430072) [摘 要]近百年来,学术界对唐前志怪小说的综合研究,主要集中在两个方面:一是划分出志怪小说的若干子类,二是揭示这些子类在题材选择和艺术表达上的特点。

本文就相关研究状况作了简要述评。

[关键词]唐前志怪小说;综合研究;述评[中图分类号]I207.41 [文献标识码]A [文章编号]1004-4434(2001)02-0114-03 鲁迅是第一个使用“志怪小说”和“志人小说”概念对古小说加以分类的学者,他的《中国小说的历史的变迁》第二讲的标题即是“六朝时之志怪与志人”。

中国古代的目录学,本有“辨章学术,考镜源流”的传统,清末民初,新小说家又从西方引进了小说类型概念,鲁迅从两方面汲取营养,创造性地使用了“志怪小说”和“志人小说”的小说类型概念,具有丰富的理论内涵,古小说的研究从此进入了一个新的阶段。

“志怪小说”作为一个大的类型概念,它应该包含有若干子类。

只有在进一步划分的基础上,研究才可能更加深入。

鲁迅《中国小说史略》将“志怪小说”划分为三类:其一,“文士之传志怪”,包括曹丕《列异传》、张华《博物志》、干宝《搜神记》、陶潜《搜神后记》、刘敬叔《异苑》、刘义庆《幽明录》、吴均《续齐谐记》等;其二,“释家之明因果”,如王琰《冥祥记》等;其三,“方士之行劝诱”,如王浮《神异记》、王嘉《拾遗记》等。

鲁迅的划分依据是作者身份,所以在讨论作品时,首先关注的是作者的动机,如评“释氏辅教之书”说:“大抵记经像之显效,明应验之实有,以震耸世俗,使生敬信之心,顾后世则或视为小说”;至于方士,则“多作异记,以长生久视之道,网罗天下之逃苦空者”;而“文人之作,虽非如释道二家,意在自神其教,然亦非有意为小说,盖当时以为幽明虽殊途,而人鬼乃皆实有,故其叙述异事,与记载人间常事,自视固无诚妄之别矣”。

20世纪以来宋代文言小说研究综述余丹(浙江万里学院文化与传播学院,浙江宁波315100)[收稿日期]2006-10-05[作者简介]余丹(1977-),女,安徽安庆人,浙江万里学院文化与传播学院讲师,博士。

[摘要]20世纪以来,由鲁迅奠基的宋代文言小说研究在资料的辑佚和考辨、历史地位的认识、艺术特点及成就、小说理论的深入阐发、具体作家作品研究以及文化研究等方面都取得了一些成绩,尤其是20世纪80年代以来有较大的进展,但这个领域还存在着诸多的不足,如宋代文言小说作家作品的研究还存在大片的空白,理学对文学创作积极意义的研究也还有待于拓展。

[关键词]20世纪宋代文言小说研究综述[中图分类号]I206[文献标识码]A [文章编号]1004-6917(2007)02-0137-05自20世纪初古代小说研究兴起以来,宋代文言小说的研究一直是其中一个相对薄弱的环节。

这种情况到80年代开始有所改观,宋代文言小说研究在资料的辑佚和考辨、历史地位的重新认识、艺术特点及成就、小说理论的深入阐发、具体作家作品研究以及文化研究等方面都取得了较大的进展。

本文将对20世纪以来宋代文言小说研究的概况进行较为全面的回顾和总结。

一、有关文献资料的搜集整理1928年鲁迅辑录的《唐宋传奇集》出版,其中收录了单篇宋代文言小说13篇,并在卷末所附《稗边小缀》中考证各篇作者、版本及故事源流。

其后辑佚者寥寥,直到20世纪80年代才开始有新的突破。

1981年程毅中发表《〈丽情集〉考》,从《文苑英华》、《类说》、《绀珠集》和《绿窗新话》等书中辑出北宋张君房《丽情集》的36则佚文,对其作者、本事、故事来源等进行了考索。

此后,程先生又整理出《爱爱》、《芙蓉城传》、《王魁传》3篇宋人传奇作品残篇,并考察了其故事来源和影响,是为《宋人传奇拾零》;又编成《古体小说钞(宋元卷)》,收录宋代文言小说中或“成就较高”,或“流传甚少”,或“在小说戏曲史上曾有影响”的370篇重要作品。

近三十年《搜神记》文化艺术研究综述摘要:《搜神记》开创了中国古代以神狐鬼怪为题材的志怪小说的先河,近三十年来,《搜神记》的研究取得了较大成就,研究者对干宝的生平及其思想构成作了进一步考释,于《搜神记》中的主题内容、人物形象及艺术特色进行了较为全面的分析,深入探讨了《搜神记》中蕴含的宗教哲学思想和文化内涵,再次论证了《搜神记》的语言及文献价值,同时将《搜神记》与中外文学经典进行比较。

本文就其中文化艺术领域的研究成果进行综述。

干宝;搜神记;文化艺术;综合评述《搜神记》是我国魏晋时期志怪小说的代表作,袁珂在《中国神话史》对《搜神记》的价值作出高度评价:"如果说《山海经》是保存中国神话最完整的一部书,那么晋代干宝的《搜神记》,其保存神话材料的丰富,就要算第二了"[1]。

近三十年以来研究《搜神记》的论著主要有王尽忠的《干宝研究全书》和李剑国的《新辑搜神记》。

其中《干宝研究全书》中对《搜神记》的真伪、成书年代及创作思想做了详细论述,并指出《搜神记》开创了儒、道、佛合流的先河。

[2]而20__年xxxx出版的《新辑搜神记》是关于《搜神记》版本学最新而全的研究成果。

[3]此外,涉及《搜神记》的论述常散见于各类文学研究著作中,如李剑国的《唐前志怪小说史》对《搜神記》的作者生平、流传过程及版本等有较为系统的研究。

[4]而诸多学术论文中,涉及《搜神记》的研究达六百余篇,本文仅就近三十年来关于《搜神记》文化艺术方面的研究状况予以评述。

一、主题内容研究《晋书·干宝传》写道干宝有感于生死,"遂撰古今神祗灵异人物变化,名为《搜神记》,凡三十卷"[5],关于《搜神记》主题内容的探讨是研究其文化艺术的基础。

(一)异类相恋的婚恋主题《搜神记》婚恋主题最受学者的关注,汪龙麟先生在《<搜神记>异类婚恋故事文化心理透视》(《山西大学学报(哲学社会科学版)》1993年第2期)一文中将《搜神记》中的婚恋故事分为三类,即人神婚型、人兽婚型、人鬼婚型,前两种类型受儒家文化和传统巫教的影响,后一种类型则透露出强烈的色欲幻想,这些异类婚恋故事对反对封建婚姻制度作用甚微,而是人们期望获得富贵、长寿和兴旺的象征,同时不失暂时的风流。

社会科学研究 2002年第5期宋代志怪传奇小说研究百年综述赵章超摘要 20世纪初由鲁迅等人开创的宋代志怪传奇小说研究,筚路蓝缕,几经起伏,到本世纪初已取得了一系列实绩。

这主要体现在对宋代志怪传奇小说地位和性质认识的演进、小说史的分期、作家作品的研究、小说理论的探讨及文献资料的考辨等方面。

但是,相对于宋代诗、词、文的研究,志怪传奇小说研究还有很长的路要走。

关键词 宋代志怪传奇小说研究;实绩;不足中图分类号I206.2 文献标识码A 文章编号1000-4769(2002)05-0141-03宋代是中国文言小说史上比较重要的一环,其中有着洪迈、刘斧、李献民等谁都不能忽视的创作大家,但是长期以来,它并未得到应有的关注。

李剑国曾说: !文言小说研究真正具备科学的学术品格,成为一个比较重要的研究方向,还是本世纪头二十年的事,这就是郑振铎、鲁迅等人所开展的具有拓荒性质的文言小说研究∀∀在以后的半个世纪中文言小说研究处于萧条局面# 1,这是就20世纪80年代以前文言小说研究的整体状况来说的。

如果再作比较,我们会发现,这一领域中,六朝、唐及清代研究多一些,宋代则很不受重视。

20世纪80年代以来,这种情况有了较大的改观,除了一些史著对宋之志怪传奇作了较全面而深入的介绍外,一定数量的单篇论文也昭示着其研究的实绩。

本文就宋代文言小说的地位及性质、作家作品研究、文献整理等诸多方面所取得的成果作一综述。

其一,如何认识宋代志怪传奇小说的地位和性质,是研究者所面对的首要问题。

对此存在着两种截然不同的观点。

一种观点认为其成就平平,难予首肯。

如明胡应麟∃少室山房笔丛%九流绪论下&说:!小说唐人以前纪述多虚而藻绘可观,宋人以后论次多实而采艳殊乏。

#今人之文学通史或断代史亦多持否定态度,从20世纪30年代一直到现在,对其基本是避而不谈,如60年代分别由中国社科院文研所撰写和游国恩等主编的两部∃中国文学史&对宋代志怪传奇都只字未提。

台湾巨流图书公司1988年版的∃中国文学讲话&洋洋洒洒十巨册,5500多页,其∃两宋文学&中也无志怪传奇小说一席之地。

即或约略涉及,也是贬词,如吴组缃、沈天佑说!宋人的文言小说,无论是仿六朝短书体的也好,抑仿唐代传奇体的也好,从内容到艺术描写都无新的内容和新的发展# 2。

再看一些小说史家的观点,多有认为其仅前代之余波遗响,无有个性者。

如鲁迅说:!宋一代文人之为志怪,既平实而乏文采,其传奇,又多托往事而避近闻,拟古且远不逮,更无独创之可言也。

# 3郑振铎发表于1931年的∃宋元明小说的演变&和1959年的∃中国小说八讲&干脆对宋志怪传奇小说避而不谈。

北京大学中文系先后编的∃中国小说史稿&、∃中国小说史&及侯忠义、刘世林著∃中国文言小说史稿&总体上沿袭了鲁迅的观点,如前者说:!宋代传奇(引者按:此处!传奇#兼指志怪、传奇二体)由于脱离生活,因袭模拟,没有创造,总的说来价值很低。

# 4后者也论其!多脱离现实生活,往往模拟前人之作,较少创新,无论思想和艺术都不如前代的作品。

# 5∀∀但是,也有不少学者认为宋志怪传奇小说品格独具,价值不容忽视。

如韩秋白、顾青说:!与唐人传奇相比,应该说宋人作品更集中、更鲜明地实现著唐沈既济提出的∋著文章之美,传要妙之情(的要求,爱情婚姻题材显著增加 6。

段庸生发表于重庆师院学报2000年第4期的∃劝惩与宋人传奇&认为宋人传奇中的劝惩作者简介赵章超,四川大学文学与新闻学院博士研究生,乐山师范学院中文系讲师,四川成都 610064。

%141%不是简单的说教议论,而是对唐传奇过度追求感观娱乐享受的反正。

它于劝惩之中对历史教训的重视及对题材价值意义的追求,充分表明宋人对小说社会功能的格外重视,由此带来传奇从主体到服务对象及审美情趣等一系列积极变化,这些变化规定着中国古代小说发展的主流方向。

林辰说:!与唐代小说家相比,宋代小说家更喜欢鬼魅题材。

但宋代传奇体鬼魅小说,与唐人的偏重于人鬼情爱不同,走进了以鬼事而展现人情世态的新阶段,即以荒诞的鬼事揭示现实的社会人生。

# 7苗壮认为!在文言小说领域,宋代每与唐代并称,仍然保持旺盛势头# 8。

薛洪责力甚至认为宋代是传奇小说的继续发展期,!通俗传奇小说在宋前已经存在,但为数较少,至北宋才逐渐发展起来,到了南宋,大体上已形成了一个高雅传奇与通俗传奇平分秋色的局面∀∀这是传奇小说史上一次不容忽视的重大发展。

# 9∀∀这些都指出了宋志怪传奇的独特贡献和价值所在。

在宋代志怪传奇性质与地位的论争中,不管怎样归纳其特色,不管承认其独特与否,有一点是明确的,即它毕竟是文言小说史的一个环节,基于内部传承关系,它必然具有前代作品所有的一些共性;但同时它又有自己特具的文化背景如政治环境、外来影响、地域烙印等,形成其独特性。

故而在具体评价时,应尽量避免印象式的先入为主的观念,要在深入反复的作品研读比较中,实事求是地评价其功过得失,只有这样才能客观公正地估价研究对象,比如近十年的研究成果就显示,前代贬抑宋志怪传奇的做法是有所偏颇的。

其二,宋代志怪传奇的分期,为不少论者所关注。

李剑国的∃宋代志怪传奇叙录&将其划为六期:一为北宋前期(960-1022年),以西蜀、南唐、吴越等入宋之耿焕、黄修复、吴淑、乐史等为志怪传奇小说创作的主力,内容大多是摭拾故国旧闻。

二为北宋中期(1023 -1067年),作品多数虚实结合,人物事件既有一定的事实依据以求信实,又拓开想象空间以求曼衍。

风格或文或质,但许多作品更讲求朴素清畅。

在题材和主题方面,写男女情爱的居多。

三为北宋后期(1068-1126年),是北宋小说最繁盛的时期,传奇文题材仍集中在爱情和女性上,志怪作品大都不文不质,所叙异事多不新奇。

四为南宋前期(1127-1162年),传奇文质量大跌,题材十分狭窄,谈道说佛约略各占其半。

五为南宋中期(1163-1224年),志怪创作兴旺,∃夷坚志&的出现,反映着小说地位、小说影响、小说自身丰富化的提高和扩大。

六为南宋后期(1225-1279年),小说数量锐减,通俗、辞藻两个流派各有擅者,是宋志怪传奇的总结期。

张兵∃宋辽金元小说史&则分为四期,即北宋初期(960-997年),是为初步复苏阶段;北宋中期(998-1100年),是为发展阶段;两宋之交(1101-1165年),是为转型阶段;南宋中后期(1166-1279年),是为兴盛提高阶段。

另如吴志达∃中国文言小说史&(齐鲁书社1994年版)将宋传奇分为三期:宋初为唐人小说的延续期,北宋中叶至南宋中叶为雅俗融合期,南宋末为衰亡时期。

总的来说,这些分期都比较注重外部的社会变迁史,而对小说自身规律的介入相对较少,但志怪传奇的发展原本有其相对独立的轨迹,如∃茅亭客话&一般看成宋初过渡期之小说,可是,与唐五代作品相比,它从内容到形式都能独具一格,且!在小说之中最为近理# 10,已完全具备成熟期之宋代小说的特色。

可见前述分法不符志怪发展的实际情况,这是今后研究中应该被关注的。

其三,对作家作品思想及艺术的探索也是宋之志怪传奇研究的重要内容。

鲁迅∃中国小说史略&虽对其总体评价不高,对志怪∃稽神录&、∃江淮异人录&、∃夷坚志&等及传奇文∃绿珠传&、∃杨太真外传&、∃赵飞燕别传&等只作一般介绍,很少发挥,且连∃云斋广录&等重要的作品也未能提到,却为后来的研究确立了参照系。

其间如赵景深1941年撰文∃)青琐高议∗的重要&指出该书!是从传奇体到章回体小说的桥梁#,且!多被后世取为小说戏剧的材料# 11。

这种情况真正得到改观则是在吴志达的∃中国文言小说史&中,作者详细介绍特别是肯定了部分宋代传奇小说的特色与成就。

而在同类著作中尤当推程毅中之∃宋元小说研究&,该书准确精当地论述了数十种作品,多有精彩新异之论。

如第三章讲到∃青琐高议&的文学史意义时指出其已由唐之史才与诗笔合而为一演进到二者的分别发展时期,其偏重诗笔者为以后的诗文小说开了先河。

第五章说!志怪小说本来是离现实生活很远的,而∃夷坚志&却和现实生活接得很近,在写作方法上向着现实主义走近了一步。

#第六章言及∃绿窗新话&的通俗化倾向时指明其!为明代的通俗读物∃国色天香&、∃绣谷春容&等书开辟了一条新路,它对古体小说和近体小说的交流融合起了积极的推动作用。

#∀∀其他如董上德∃论)醉翁谈录∗的性质与旨趣&(∃学术研究&,2001年第3期)针对前人的观点,对该书的性质作了新的辨析,认为其既非!笔记#,也非!笔记传奇话本集#,而是一部专供!小说#与!合生#艺人参考使用的、以男女风情为旨趣的故事与资料的类编。

侯会∃)夷坚志∗中的)水浒传∗素材&(∃明清小说研究&1999年第2期)辨析了∃水浒传&在人物塑造、情节、细节、语言等方面对∃夷坚志&的借鉴利用。

张祝平的博士论文∃)夷坚志∗研究&也对其语言运用及结构特征作了论述。

刘守华发表于∃高等函授学报&1997年第5期和1999年第2期的∃青琐高议中的宋代民间故事&及∃宋代的民间故事集成夷坚志&二文罗列阐释了两书中一些典型的民间故% 142 %事。

赵章超的∃宋志怪小说天命观论略&(∃广西社会科学&,2002年第2期)则分析了宋志怪小说中天命观的种种表现,并考索了这一上古观念在宋代复辟的思想根源。

应该说,这方面的研究还是取得了一些成果的,但与宋代小说所拥有的丰富作品和广博内容相较,差距还相当明显,比如对宋之志怪传奇与宗教关系的研究,对其地域特色的研究等,连单篇论文也无从得见;再说内部研究,系统探索其艺术特征、内容嬗变的论述也基本上是一片空白。

其四,对宋代小说理论的探讨也取得了一些实绩。

很长一段时间以来,人们都否认宋代在文言小说理论上的贡献,如李剑国说宋之文言小说因遵循实录原则而导致了其相对于唐的倒退:!这种求实心理和史家传信意识的活跃,不能不造成灵感的枯窒和想象力的钝化萎缩。

# 12近年来有不少学者提出了不同意见,大都角度新颖,视阈广阔。

如刘良明∃洪迈对志怪小说理论批评的历史性贡献&指出洪迈!第一次将当时遭人轻视的志怪小说与历来已有崇高定评的史书相提并论,表现了一个杰出理论家的卓越识见与巨大勇气。

#且!揭示小说作品寄寓着作家的主观情志,肯定小说创作具有的思想意义# 13。

王齐洲∃论欧阳修的小说观念&一文,蹊径独辟,从∃新唐书%艺文志&着笔,将其与班固∃汉志&、桓谭∃新论&、∃隋志&、∃旧唐志&对比,指出!现代小说观念以故事性和虚构性为小说的基本特性。