析2001年高考数学试题特点 谈教学建议

- 格式:pdf

- 大小:122.79 KB

- 文档页数:2

试析2001年上海高考数学试卷的能力立意

2001年上海高考数学试卷在拟定时已经经过过程彻底的能力立意,

其以若干考生的分数落差为主,努力带来全方位的考查。

一、明确考查内容:2001年上海高考数学试卷,明确试卷考查的知识

点是数学基础和应用知识,并有多种形势考查各项数学知识,突出数

学实际问题的解决能力。

因此,考生需要在认真理解各个试题内容的

基础上,以把握整个试卷的客观性和实际性为目的,加深对各种数学

知识的理解和应用。

二、针对不同水平学生的考查:该试卷面向不同水平的学生实施考试,并有择优考查,考生在答题过程中可以择优正确快速回答,从而证明

其在数学方面的水平,并可以反映出学生在实际问题解决方面的能力。

三、激发考生的学习兴趣:试卷分出数轴等章节,突出有趣的学习内容,让考生感受到重难点的重要性,同时考查考生在计算过程、总结

和推理等环节的能力,激发考生的学习兴趣,获得更多的知识。

四、促进和强化基础知识:本次试卷强调对学生的基础知识的贯穿及

拓展,从而通过加深对基础知识的理解,加强对基础知识的运用,增

强考生的数学素养。

总之,2001年上海高考数学试卷有明确的考查内容和实际考查重难点,

同时兼顾考生不同水平的考查,以及激发学生学习兴趣和增强基础知识,从而最大限度地发挥学生潜能,提升全面发展水平。

2001年高考数学试题评析与建议

邹明

【期刊名称】《数学教学研究》

【年(卷),期】2002(000)001

【摘要】@@ 1 试题评析rn顺应素质教育和高考改革的需要,近年来的高考试题不断优化.2001年高考数学试题可以说是一套在命题立意、题型创新、情景设置、控制难度、突出数学思想方法和数学应用及考查素质与能力上更臻成熟的试题.【总页数】4页(P31-34)

【作者】邹明

【作者单位】山东省安丘市第一中学,262100

【正文语种】中文

【中图分类】G63

【相关文献】

1.2016年高考数学全国卷试题评析与新一轮高考数学复习建议(上) [J], 丁益祥

2.2016年高考数学全国卷试题评析与新一轮高考数学复习建议(下) [J], 丁益祥

3.相对稳定重双基锐意改革创新意--2001年"3+x"高考数学试题评析 [J], 李再湘

4.2001年春、夏高考数学试题评析与透视 [J], 邹明;张忠尧

5.高考数学三类情境下的试题评析及教学建议——以2020年高考数学试题为例[J], 刘太涛;郑传远

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2001年高考广东数学试题分析及启示卢镇豪内容提要:本文对2001年高考广东数学试题作了初步分析,阐明了试题的主体内容,能力要求,以及突出的特点,提出高三数学教学及高考复习应注意的问题。

1.考查内容与能力要求2001年高考广东数学试题的内容仍然体现了数学科知识体系的整体性、系统性与层次性,以及蛛网结构的特点。

对高中数学教学的重点内容,如函数中的函数性质;数列中的等差数列,等比数列,数列求和方法;立体几何中的异面直线所成的角,二面角,面积,体积的计算;解析几何中的椭圆(抛物线,双曲线)与直线的综合问题仍然当作考查的重点。

函数的分数占41分,三角的分数占15分,数列及其极限的分数占17分,立体几何的分数占27分,解析几何的分数占28分,其它内容总和才占22分。

可见对知识的考查既全面又重点突出。

同时对重要的数学思想和方法,如等价转化(题1,题14),分类讨论(题15,题21),观察法(题12),赋值法(题22(I)),几何方法(题21)等也作了考查,以及对解题技巧如恒等变形(题17),拆项相消(题18),延伸图形(题19),设而不求(题21),应用定义(题21),配凑目标(题22),也作了考查。

在能力要求方面,仍然表现在两个层次上,第一层次是常规的基本技能如代数变换,几何变换的技能,以及逻辑思维能力,运算能力和空间想象能力的考查。

第二层次是较高的层次,如对数学知识与数学思维方法的综合应用的考查。

2.试题的特点2001年高考广东数学试题有如下特点:2.1试题总体难度比近几年的难度低,更贴近考生的水平纵观今年的数学试题,12道选择题中,除了第12题的网络传递信息的背景学生不是很熟悉的,其余的选择题都是学生较熟悉的问题,且没有复杂的计算过程,只要考生的“三基”知识掌握得好,就能顺利解答;4道填空题更是常规题型;前3道解答题是比较基础的题目,第4大题(20)是应用题,其模式是考生比较熟悉的建立函数模型应用均值不等式及单调性解决最小值问题,第5大题(21)是椭圆与直线的综合问题,虽然要经过一定推理运算,但解法仍然是常规解法,若能从椭圆几何性质入手利用几何比例求解,则解答更简洁,第6大题(22)虽然是抽象函数的综合问题,按理说应该最难,但比预测的容易且简单。

2001年高考理科综合卷(江苏卷)——跨

学科综合题的命题特点与解题策略

术性

2001年高考理科综合卷(江苏卷)的命题特点与解题策略

2001年江苏卷的高考理科综合卷是一份具有里程碑意义的试卷,它开创了跨学科综合题的新模式,极大地提高了考生的综合素质。

2001年江苏卷的跨学科综合题的命题特点主要有以下几点:

首先,它强调了跨学科的综合性,要求考生在解答跨学科综合题时,要综合运用多学科知识,

把不同学科的知识结合起来,从而达到综合分析问题的目的。

其次,它强调了实践性,要求考生在解答跨学科综合题时,要结合实际,从实际出发,把理论

知识与实践结合起来,从而达到解决实际问题的目的。

最后,它强调了创新性,要求考生在解答跨学科综合题时,要有创新思维,从不同角度出发,

把多学科知识结合起来,从而达到创新解决问题的目的。

解答跨学科综合题的策略主要有以下几点:

首先,要把握题意,仔细阅读题干,弄清题目的要求,明确解题的思路,以便更好地解答题目。

其次,要综合运用多学科知识,把不同学科的知识结合起来,从而达到综合分析问题的目的。

再次,要结合实际,从实际出发,把理论知识与实践结合起来,从而达到解决实际问题的目的。

最后,要有创新思维,从不同角度出发,把多学科知识结合起来,从而达到创新解决问题的目的。

总之,2001年江苏卷的高考理科综合卷是一份具有里程碑意义的试卷,它开创了跨学科综合题

的新模式,极大地提高了考生的综合素质,为考生提供了一个良好的解题策略,使考生能够更好地解答跨学科综合题。

浅析高考数学试题变化与教学应对之策摘要:数学是一切科学的基础,高考数学试题体现出来的“难”正是服务于国家发展战略,是未来新高考试题命题趋势。

本文从高考数学试题特点和教学应对之策两个方面进行简要阐述。

关键词:高考;数学试题特点;教学应对之策近几年,全国新高考数学试题共识就是“难”。

审题难、破题难、计算难、构建难。

在高考考纲取消的背景下,命题唯一依据就是课程标准。

高考试题是以课程标准为依据,高考评价体系为基础,力图实现“立德树人,服务选才,引导教学”的目标。

试题具有相对的稳定性和突出的创新性,知识为基础、能力为重点、素养为导向和价值引领属性体现越来越充分。

一、高考数学试题命题特点1.新题型得到了不断优化与突破。

相较于前几年的高考试题,保持了单选、不定项选、开放性填空等所谓“新题型”,没有从形式上寻求创新和变化,更注重内容和思维上的创新。

2.“三反”特征明显,反套路、反刷题、反猜题。

没有考纲范围指导,命题的考查的范围越来越广,考点扑朔迷离,大量刷题已经力不从心。

备考的经验性、可预测性和浅层的时代性勾连很难有效服务于高考备考。

即使“新冠”背景下的试题练了一箩筐,对高考备考也是了胜于无。

最突出的是一线老师的一厢情愿,比如:双曲线去年考了, 今年可能考查其他圆锥曲线。

3.“两考”成为新高考发展方向。

数学是思维的体操,是对思维的考查。

所以正是基于“三反”, 试题的思维性考查比较突出,对能力性考查是全方位的。

运算中考查思维,今年高考试题的运算算法复杂,流程繁琐。

试卷的综合性突出,综合考查学生能力,更突出了数学学科在高考中的选拔功能。

对考生的“读、想、写、算”能力进行了综合考查,这就要求学生对题目的阅读理解需要耐心,信息整理需要有深度,语言表达要严谨规范,思维上要有批判性,不能停留在训练题中的常规性套路上,特别突出应用能力和创新能力的考查。

4.试题的情境性突出学科特点和创新性。

前几年高考试题中出现时代背景和传统文化的情境试题比较多。

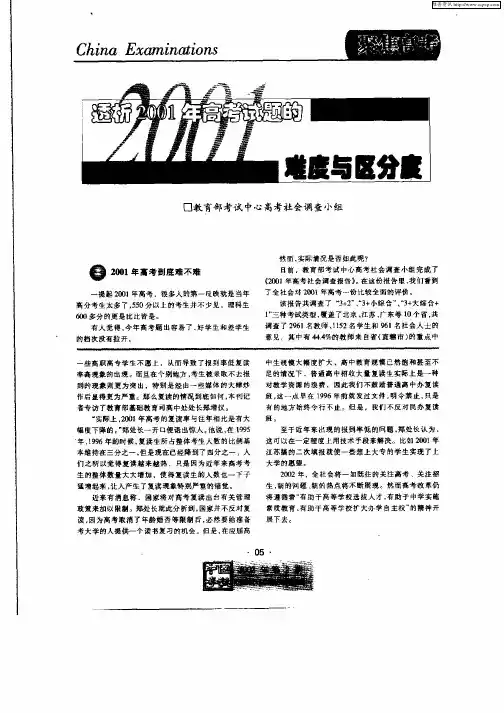

2001年全国共有18个省(区、市)进行“3+X”科目设置改革,分别是广东、河南、上海等省(市)的“3+大综合+1”科目组,安徽、浙江、江苏、吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古、陕西、湖北、湖南、四川、海南、福建等省(区)的“3+文科(理科)综合”科目组,山西、天津等省(市)的新教材的“3+文科(理科)综合”科目组。

高考仍将有“3+2”、“3+文科(理科)综合”等五种科目组。

除上海为单独命题外,其他均由教育部考试中心统一命题。

内容改革是高考改革的重点和难点,要想在大规模考试中满足各方面的要求显然是不现实的,毕竟众口难调。

2001年,在高考内容改革中我们主要面临以下几个问题:考能力与考知识的矛盾随着高考命题方向由以知识立意转变为以能力立意,高考到底考的是什么能力,越来越成为人们关心的问题。

老师教给学生的是知识,但学生运用其掌握的知识去解决各种实际问题的能力却各不相同,而高考就是要在考查知识的同时去考查学生运用知识解决实际问题的能力;也就是说学生不但要知其然,而且要知其所以然,并能举一反三;即学生不仅要知道是什么,还要知道为什么,并且要能理论联系实际。

基于以上认识,我们认为高考所考查的知识与能力应该是这样的关系:(1)高考不可能脱离知识去考能力,能力是以知识为载体的,是基本知识的能力;(2)因为高中所学的知识点非常多,高考不可能完全覆盖,所以高考所考的知识是对高中所学知识要点的抽样;(3)高考所考的能力是一般高中生所能达到的能力水平,我们不应脱离高中教学实际去随意考能力;[!--empirenews.page--](4)由于条件所限,目前高考主要是通过笔试,因而高考所考的能力是在笔试环境下所能体现的能力。

高校扩招与学校选拔的矛盾2001年全国高校将继续扩招至250万,而考生人数基本保持不变,今年的录取率将高于去年。

但是,高考毕竟是为高校选拔人才的考试,在不能人人都上大学的情况下,竞争是在所难免的,而且大学还分为重点、一般本科、专科等,每个学校又有众多的系科和专业。

作者: 黄华

作者机构: 上海师范大学附属中学

出版物刊名: 上海中学数学

页码: 7-12页

主题词: NULL

摘要:2001年上海市数学高考卷(理科)从命题的立意看,仍然遵循以"能力立意"为命题的原则,增强了对数学能力的考查力度,重视了对数学素质的考查,强化了对数学应用能力的考查要求,并对数学的创新能力的考查作了有益的尝试.总之,整卷给人们的印象是对数学和数学思想的理解要求高了,分析问题的要求高了,而对数学的繁杂的运算要求降低了,运算步骤减少了.这无疑对中学数学教育起到了很好的导向作用.下面对重点考查部分的试题作一一评析和解答.。

2001年高考数学试题分析暨2002届高三复习建议四川省凉山州教育科学研究所谌业锋一、2001年高考数学试题评析(一)试题评析2001年全国普通高等学校招生统一考试数学试题贯彻了有助于中学实施素质教育,有助于高校选拔人才,有助于高校扩大办学自主权的原则,继续深化考试的改革,做到了融知识、能力与素质考查于一体,重在检测考生综合文化素质和检测考生“进入高校继续学习的潜能”,试题有以下几个主要特点:1.数学试题继续在稳定中创新今年的数学试题在题型、题量、分值、知识分布与覆盖上保持了稳定,选择题12个小题,每小题5分共60分;填空题4个小题每小题4分共16分;解答题6个共74分,这一结构较为合理,符合数学学科实际。

试题所考查的知识点涵盖了高中数学的主要内容。

今年高考数学试题注重对中学数学基础知识的考查,突出对知识主干内容的考查。

中学数学中支撑学科知识体系或知识主干内容:函数、不等式、数列、解析几何、立体几何仍是2001年数学高考题的重点考查内容。

考查过程中对基础知识的要求比较严格。

试题没有考查单纯背诵、记忆的内容,而是站在学生对基础知识理解和应用的角度去考查掌握情况,而且给学生答题留下了比较大有的选择的空间。

题目结构较往年有所变化。

今年试题中解答题的第一道是关于立体几何的题目,这是从未有过的。

结构变化说明高考命题的形式不是固定不变的,这就可以引导中学数学教学要把各部分知识都学好。

试题中考查的知识结构合理,与去年相比,与高中数学教学大纲和考试说明规定的比例基本相当,代数部分的内容有所增加,突出考查了数学学科体系的知识主干内容,体现了重点知识在试卷中的突出位置,如高中阶段代数的最基本而重要的内容——函数在数学试卷中占了显著的地位,函数的单调性、奇偶性、周期性都得到了考查。

今年的压轴题把函数的奇偶性、周期性溶为一体,在函数方程、函数的偶展拓、周期展拓等知识网络交汇点设计试题,有计算、有论证,题目新颖,不同程度的学生都能被区分出来。

2001年高考数学题摘要:1.了解2001年高考数学题的背景和重要性2.分析2001年高考数学题的特点3.对比现今高考数学题的发展和变化4.为学生提供应对高考数学题的策略正文:一、了解2001年高考数学题的背景和重要性2001年是高考数学题改革的一年,这一年的高考数学题在我国教育史上具有重要的地位。

在当时,我国教育部门为了推进素质教育,开始对高考数学题进行调整,降低难度,更注重考察学生的基本数学素养和实际应用能力。

2001年的高考数学题因此在一定程度上反映了这一改革趋势。

二、分析2001年高考数学题的特点1.降低难度:与以往的高考数学题相比,2001年的题目整体难度有所降低,更注重基础知识的考察。

2.注重实际应用:当年的数学题强调数学与实际生活的联系,如数学建模、数据分析等方面的内容。

3.题目新颖:2001年的高考数学题在设计上较为新颖,注重考查学生的思维能力和创新意识。

4.侧重能力考察:与以往侧重于解题技巧的考察不同,2001年的高考数学题更注重学生的基本能力和素质。

三、对比现今高考数学题的发展和变化随着时间的推移,我国高考数学题在内容和形式上发生了一系列的变化。

如今的数学高考题更加注重学生的综合素养,强调数学与现实生活的联系,加大对学生创新能力和思维能力的考查。

同时,题目难度逐渐趋于稳定,使得不同水平的学生都有机会在数学高考中发挥自己的优势。

四、为学生提供应对高考数学题的策略1.打牢基础知识:要想在高考数学中取得好成绩,首先要扎实掌握基础知识。

2.注重解题方法:学会分析题目,总结解题思路,掌握解题方法。

3.培养数学思维:在学习过程中,要培养自己的数学思维能力,善于发现问题、解决问题。

4.关注实际应用:关注数学在实际生活中的应用,提高自己的数学建模能力。

5.加强练习:通过不断练习,提高自己的解题速度和正确率。

总之,通过对2001年高考数学题的分析,我们可以看到我国高考数学改革的发展趋势。

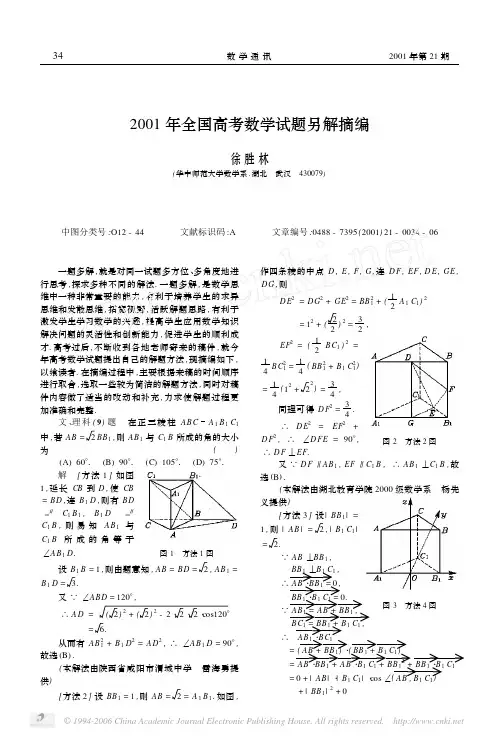

析2001年高考数学试题特点 谈教学建议

袁桂珍 执笔

(广西高考数学科质量分析组 541004)

中图分类号:O12-42 文献标识码:A 文章编号:0488-7395(2001)21-0032-02

收稿日期:2001-09-06

作者简介:袁桂珍(1948—

),女,广西桂林人,广西师范大学教育科学学院研究员. 2001年全国普通高考数学命题,朝着“三个有

助于”努力,试卷设计体现《考试说明》的要求,题型、题量、结构保持连续性、稳定性,题型比例配置适当.命题稳中求改,锐意创新,更加注重对考生能力和素质的考查.以下结合广西高考评卷工作中所发现的问题以及广西考生答题数据统计分析,对试卷、试题作评价,并提出我们的思考与建议,供有关部门参考.1 试题的特点与导向1.1 突出考查学科的主体内容,给中学教学以正确的导向.

有一批试题紧扣概念定义,源于教材,侧重考通性通法,淡化特殊技巧,引导大家钻研教材,夯实基础.例如,理科第(18)题复数题,紧扣复数概念考查复数的基本性质和基本运算,考查知识的内部联系,该题解法多样,既可以用三角方法,又可以用代数方法,还可以用数形结合的几何方法或多种方法结合起来求解,能有效地考查考生分析问题和解决问题的能力.又如第(14)题,与去年的第(14)题形如姐妹题,紧扣双曲线(去年为椭圆)的基础知识考查.理科第(19)题为教材一道复习题的逆命题,考查抛物线的概念和性质,直线方程及其性质以及运算能力和逻辑推理能力,要求考生思路清晰,具有较扎实的基本功才能完整地完成证明.

对重要知识进行重点考查,不回避年年考,反复考,变换角度常考常新,并且试题具有一定的深度,也反映出对教学深度、高度的要求,有利于提高数学素质和能力.例如,函数、方程、不等式、数列既是学习的重点,又是考查的重点,将它们在知识交汇点上设计,全卷直接考查有关内容的题有10道,72分,占代数部分赋分比例的80%,占全卷赋分比例的48%.1.2 考查能力,重视数学思想方法的活用

例如,设计了一批具有灵活性、解法多样的选择题,充分利用提供选项的特点,可以巧用“代入验

证”、“特殊化”、“数形结合”、“排除”等方法求解,通过方法的活用考能力,考素质,考速度,例如第(2),(4),(5),(7),(8),(10),(11)题.另外,不少试题在寻求解题的突破口时都需考生灵活运用或综合运用转化的思想、数形结合的思想、函数方程的思想.例如第(10)题,特殊化,令f (x ),g (x )为某个符合题意的单调函数,进行验证即可作出选择,化抽象为具体,化难为易;第(11)题,极端化,令α=0即知选(D );第(12)题,解题的关键在于读懂、理解所给材料,然后建立数学模型,先找出沿某一路线(共4条路线)在单位时间内分别传递信息可以通过的最大信息量(例如沿12—5—3路线传递信息的最大量为3),然后将4个量相加即得,该题极富时代气息,考查的角度很新颖.

解答题侧重考查主要的、重要的、较高层次的学

科能力,例如理科第(17)题第(Ⅱ

)问,求面S CD 与面SBA 所成的二面角的正切值,关键在作出这两个面的交线,深刻考查了空间想象能力;理科第(19)题突出考查解析法,运算能力和逻辑思维能力;第(22)题以抽象函数为载体,突出考查逻辑思维能力和运

算能力;理科第(21)题第(Ⅱ

)问,得出不等式(4

5

)n <2

5后求n ,巧妙地考查了估算能力.1.3 控制试卷长度

虽然题量与去年相同,都是22道题,但大题控制了设问量,减少了大题中的小题量,给考生较多的思考空间和时间,有利于考生正常发挥.1.4 跳出命题的“套路”,破“程式化”.

解答题排序出现新面孔,以往排在中、后的立几、数列、解几题今年位置靠前,淡化压轴题,难点分散,考查考生的选择能力和应变素质.

内容出现新面孔,理科卷将排列、组合、二项式

23数学通讯 2001年第21期

定理结合不等式证明作大题考,文科卷以平面几何圆内接四边形的性质为载体结合考三角(其导向为:对于初中重要知识方法,不用刻意准备应该会),让考生“耳目一新”,倍感陌生,无法下手,不少尖子考生纷纷落马.这两题测试效果不理想,值得深思.

1.5 关于文、理试卷异同的调整

16道小题(选择、填空)文理共考11道,有5道文理有别,小题文理共考题占69%,有别题31%(去年为19%),今年增加了小题文理有别的比例.6道解答题文理共考题占34%,有别题66%(去年为84%),今年减少了大题文理有别的比例.全卷按赋分比例计算,文、理共考部分约占51%,有别部分约占49%.

我们对部分文、理共考题考试的得分率、区分度作了一个统计,情况如下:

填空题解几立几

难度区分度难度区分度难度区分度理科0.490.600.300.480.440.48

文科0.290.540.110.280.240.38

可以看出文、理考生差异很大,文科考生得分率很低,区分度不够理想,试题有待改进.

1.6 关于难度

这几年选择题、填空题难度较稳定,难易适中.据对第Ⅱ卷抽样统计,今年理科第Ⅱ卷平均分为31分(较去年提高7分),难度0134,区分度0145,考虑到今年放宽报名条件,广西考生人数增加18%,考生整体文化水平有所下降,是得分率偏低的原因之一,我们认为今年理科整体难度较好,选拔功能较强.今年文科第Ⅱ卷平均分仅为1714分(较去年下降218分),难度0119,区分度0136,不理想,文科第Ⅱ卷偏难,有待调整.

2 对教学与学习的建议

2.1 对几道“超难”试题的反思

文理两卷中共有3道试题广西考生平均得分率在0.1以下,它们是:理科第(20)题,难度0.07,区分度0.11,标准差1.41;文科第(19)题,难度0.06,区分度0.13,标准差1.90;文科第(21)题,难度0.06,区分度0.17,标准差2.09.其实这3道题的绝对难度并不大,但相对难度却这样大,值得我们深思.其中虽有试题本身的原因,但更多地反映和暴露出来的是考生的原因和我们教学中的不足.试题方面的原因为,个别试题因表述有欠清楚、科学规范之处,增加了“审题”难度.例如,理科第(20)题,题目中如能交待清楚P i m,P i n表示排列数,估计大部分考生都可以下手去做,至少可以写出排列数的公式,得公式

分.文科第(21)题,如果题目能表述得更清楚明白些,测试目标将更明确,该题将是一道贴近文科考生实际,难度适中,能考出考生真实水平的好的应用题.考生答卷中的错误反映出以下问题:审题能力差,基础知识不过关,公式记不牢,逻辑推理、运算能力不强,知识间的联系、转换能力差,习惯于背题型、套套路,一旦套不上则傻了眼.例如,看不懂P i m表示排列数,或误解为P i m=(P m)i而无法下手;不会利用“画面的宽度与高度的比为λ(λ<1)”这个条件列出代数式;排列数P i m的公式、二项式(1+m)n 的展开式的公式写错;文科第(19)题,画不出符合题意的圆内接四边形,不会作圆内接四边形的对角线将问题转化为求两个三角形的面积之和,不会利用“圆内接四边形的对角互补”这个性质将问题转化,初中平几知识忘了或不会灵活运用,等等.

2.2 处理好知识与能力的关系

高考就是要在考查知识的同时去考查学生运用知识解决实际问题的能力.对问题,学生不但要知其然,而且要知其所以然,并能举一反三,即学生不仅要知道是什么,还要知道为什么,并且要理论联系实际.高考所考查的能力是基于知识的能力,是以知识为载体的,能力依赖于知识.“知识是静止的能力,能力是运动的知识”,夯实基础方能提高能力.

2.3 重结论更重过程

答卷中暴露出考生推理基本功欠缺,表现为思路混乱、条理不清、论据不足、概念模糊、言不达意、运算错误,这是中学教学长期重结论轻过程所造成的,要认真分析总结,吸取经验教训.教学中要注重知识发生发展的过程,思维训练的过程,数学思想方法运用的过程,未知转化为已知的过程,新旧知识联系沟通的过程,定理分析证明的过程,不能以讲代练,要让学生自己去探索、去发现、去掌握整个学习的过程和结果.

2.4 提高信息加工处理的能力和问题解决的能力

数学考试中,首先是考查学生阅读理解、接受信息的审题能力,进而考查学生对问题的转化处理和解决的能力.数学问题是通过文字语言、符号语言、图形表格、逻辑语言来表达有关信息的,这就要求学生首先提高审题能力,提高信息接收与转换的能力,方能提高问题解决的能力.

2.5 加深对概念的定义的理解及应用.

有关任一个概念的问题,在解题时最根本的依据是其原始定义.充分发挥定义在解题中的作用,深刻挖掘定义包含的内涵,对提高解题的速度及准确性有很大好处.今年理科第(2),(7),(10)等题都是几乎可直接由定义得出结果的.

33

2001年第21期 数学通讯。