四库全书基本概念系列文库:薛氏医案

- 格式:doc

- 大小:264.00 KB

- 文档页数:7

名医教你用名方,中风、高血压、各种杂病轻松解决!最近开了一个医案探讨课程,课程之中,其实都是讲解自己的临床实战内容,其中大部分的一个名方的运用,但是因为临床上运用的时候一类疾病就会用一个方,所以每一个方就泛化为一个法了,比如桂枝汤根据临床需要,可以不断的变化,最后就成了所谓的桂枝法,这个方法在临床上的运用就非常的广泛。

而我们熟悉的半夏泻心汤,本来是用来治疗心下痞的,但是因为使用的范围可以扩大,最后也可以用来治疗很多疾病,甚至变成一个开门法。

在我们的临床上,很多人都会形成一个非常好的习惯,那就是讲某一类疾病归结为一个方,这就是类方思维,在这种方式的指导之下,其实我们的临床就会变得非常简单,治病的疗效也会变得更加的高效。

在中国古代医学的发展历史上,有的医家就会发明心得方剂,会有理论的创新,但是有的医家则可以讲相关的理论和实践深化,变成非常管用的临床经验。

那么,我们今天就来跟着著名的薛立斋来学习一下几个方剂的灵活运用。

薛立斋有名气,是因为我们的一本书叫做《内科学》,最先提出内科的概念的人就是这个老兄,这个老兄是一位非常有智慧的医家,明代的时候也当上了当时的太医院院士,是典型的官方医家,所以他的治疗套路都是中规中矩的,正式因为中规中矩,所以后市也有不少医家批判他,说他的治疗手法是不是很好。

那么,后世的医家为什么批判薛立斋呢?主要批判他的原因就是,温补。

中医治病,实际上都是各种方法都需要的,但是有些医家就会着重在除邪气上,比如宋代的医家张子和,写了一本《儒门事亲》,这本书就在着重泻法上,汗吐下的方法占了整本书的主要核心内容,但是也有一些医家就喜欢用补的方式,前面有李东垣,后面有朱丹溪,我们熟悉的所谓“金元四大家”实际上是个有特色。

金元四大家的影响其实是非常长远的,在华夏大地,则影响一直到现在,在日本,则影响了诸多医家,金元四大家的影响最大的时候,主要还是在明代,因为这个时候的医家都是有师承的,这些医家的师承基本上都是来自这几个名医的后学,薛立斋也不例外,他的方法其实并没有太多的创新,只是在前人的基础上,加以修饰,加以运用,也算是独创一个温补的学派。

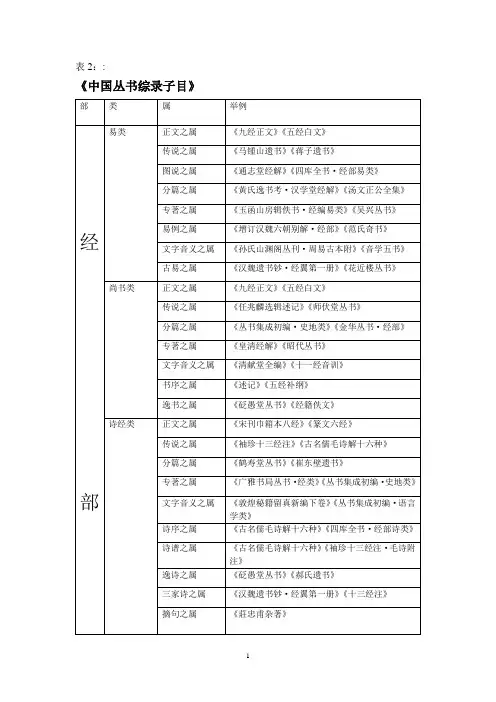

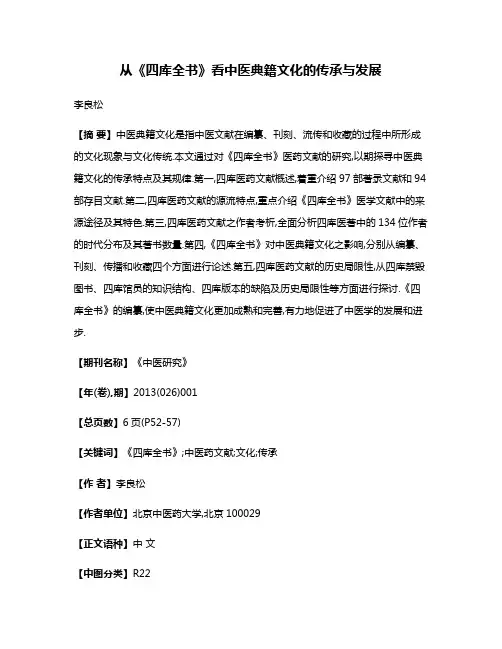

从《四库全书》看中医典籍文化的传承与发展李良松【摘要】中医典籍文化是指中医文献在编纂、刊刻、流传和收藏的过程中所形成的文化现象与文化传统.本文通过对《四库全书》医药文献的研究,以期探寻中医典籍文化的传承特点及其规律.第一,四库医药文献概述,着重介绍97部著录文献和94部存目文献.第二,四库医药文献的源流特点,重点介绍《四库全书》医学文献中的来源途径及其特色.第三,四库医药文献之作者考析,全面分析四库医著中的134位作者的时代分布及其著书数量.第四,《四库全书》对中医典籍文化之影响,分别从编纂、刊刻、传播和收藏四个方面进行论述.第五,四库医药文献的历史局限性,从四库禁毁图书、四库馆员的知识结构、四库版本的缺陷及历史局限性等方面进行探讨.《四库全书》的编纂,使中医典籍文化更加成熟和完善,有力地促进了中医学的发展和进步.【期刊名称】《中医研究》【年(卷),期】2013(026)001【总页数】6页(P52-57)【关键词】《四库全书》;中医药文献;文化;传承【作者】李良松【作者单位】北京中医药大学,北京100029【正文语种】中文【中图分类】R22中医典籍文化是指中医文献在编纂、刊刻、流传和收藏的过程中所形成的文化现象与文化传统。

要深入系统地研究中医典籍文化,必须研究历代中医典籍的版本聚散和传播的历史及特征。

为此,笔者选择了古代收录比较全面、校勘比较精细的《四库全书》作为蓝本,以期探寻中医典籍文化的传承特点及其规律。

《四库全书》是我国古代规模最大的一部丛书,由清代乾隆皇帝颁旨编修,以纪昀、陆锡熊、孙士毅为总纂官。

该书于1772年开始编修,至1782年才编纂初成。

全书分经、史、子、集四部,故名四库。

该书共收录古籍3503种、79337卷。

全书所收入的医学书籍达191部,共计2529卷。

其中著录书97部,计1816卷;存目书94部,计714卷;另有附录存目医书6部,计25卷。

著录医书共计1312册、81963页。

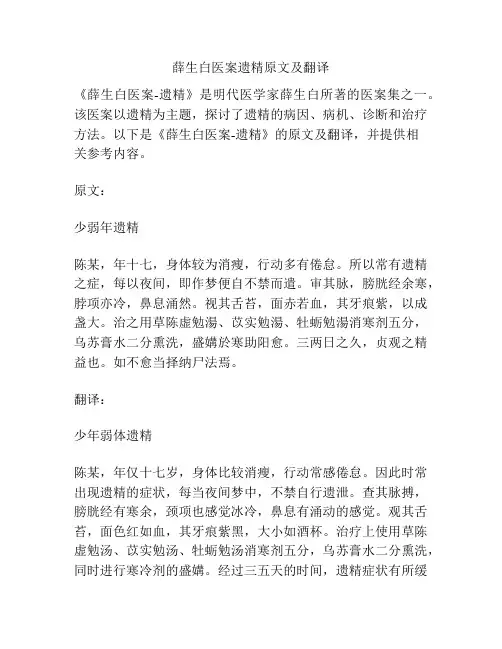

薛生白医案遗精原文及翻译《薛生白医案-遗精》是明代医学家薛生白所著的医案集之一。

该医案以遗精为主题,探讨了遗精的病因、病机、诊断和治疗方法。

以下是《薛生白医案-遗精》的原文及翻译,并提供相关参考内容。

原文:少弱年遗精陈某,年十七,身体较为消瘦,行动多有倦怠。

所以常有遗精之症,每以夜间,即作梦便自不禁而遣。

审其脉,膀胱经余寒,脖项亦冷,鼻息涌然。

视其舌苔,面赤若血,其牙痕紫,以成盏大。

治之用草陈虚勉湯、苡实勉湯、牡蛎勉湯消寒剂五分,乌苏膏水二分熏洗,盛媾於寒助阳愈。

三两日之久,贞观之精益也。

如不愈当择纳尸法焉。

翻译:少年弱体遗精陈某,年仅十七岁,身体比较消瘦,行动常感倦怠。

因此时常出现遗精的症状,每当夜间梦中,不禁自行遗泄。

查其脉搏,膀胱经有寒余,颈项也感觉冰冷,鼻息有涌动的感觉。

观其舌苔,面色红如血,其牙痕紫黑,大小如酒杯。

治疗上使用草陈虚勉汤、苡实勉汤、牡蛎勉汤消寒剂五分,乌苏膏水二分熏洗,同时进行寒冷剂的盛媾。

经过三五天的时间,遗精症状有所缓解。

如果无法治愈,就要考虑采取纳尸法治疗。

参考内容:1. 医案分析:该医案的主题是遗精,作者通过描述病人症状,如体瘦、倦怠、遗精发生的时机和情况等,揭示了遗精的病因和病机。

例如,通过观察脉搏和舌苔等,可以判断出膀胱经余寒、淤血不畅等病机,从而确定治疗方案。

2. 治疗方法:在治疗上,作者采用了草陈虚勉汤、苡实勉汤、牡蛎勉汤消寒剂,以及乌苏膏水熏洗等方法。

这些方法通过温补肾阳、消除寒冷等作用,来改善遗精症状。

3. 预后评价:该医案在治疗后通过观察贞观之精益,即病人的症状有所缓解,可以判断治疗有效。

但同时提到如果无法治愈,就要考虑采取纳尸法治疗,这暗示了治愈遗精症状的难度和严重性。

4. 医案的启示:该医案通过对遗精症状、脉搏、舌苔等的观察分析,提供了一种治疗遗精的方案。

同时也提示遗精是一种需要引起重视的健康问题,如果无法治愈,甚至可能导致严重后果。

总结起来,《薛生白医案-遗精》通过描述病人症状、采用中药治疗、观察预后等方面,阐述了遗精疾病的特点和治疗方法,对于临床医学研究和诊疗提供了宝贵的经验和参考。

名家中医医案赏析(一)许叔微医案许叔微(1079一约1154),南宋著名伤寒学家。

字知可。

真州白沙(今江苏仪征)人。

绍兴二年(公元1132年)进士,曾任集贤院学士,人称“许学士”。

幼时家贫,父母双亡,长而发愤攻读医书,遂精于医。

治病不求报答,救人不可胜计。

其精研《伤寒论》,强调伤寒治法当先辨明表里虚实。

主要著作为《伤寒百证歌》三卷、《伤寒发微论》五卷、《伤寒九十论》一卷,晚年将平生所用验方及医案,整理编成《类证普济本事方》一卷。

其《伤寒九十论》论后附案,可谓我国第一部医案之著。

感冒尝记一亲戚病伤寒、身热、头痛、无汗、大便不通已四五日,予讯之,见医者治大黄朴硝等,欲下之。

予曰:子姑少待,予为视之。

脉浮缓,卧密室中,自称甚恶风。

予曰:表证如此,虽大便不通数日,腹又不胀,别无所苦,何遽便下?大抵仲景法,须表证罢方可下,不尔,邪乘虚人,不为结胸,必为热利也。

予作桂枝麻黄各半汤与之,继以小柴胡,絷浆汗出,大便亦通而解。

仲景云:“凡伤寒之病,多从风寒得之,始表中风寒,人里则不消矣。

拟欲攻之,当先解表,乃可攻之。

若表已解而内不消,大满大坚,实有燥屎,自可徐下之,虽四五日不能为祸也。

若不宜下而便攻之,内虚邪人,协热遂利,烦躁之变,不可胜数,轻者因笃,重者必死矣。

”大抵风寒人里不消,必有燥屎,或大便坚秘,须是脉不浮,不恶风,表证罢,乃可下,故大便不通虽四五日不能为害,若不顾表而便下之,遂为协热利也。

(引自《普济本事方》卷九)评析:本案为许叔微治疗感冒验案之一。

本案既有表证,复有里证,许氏遵《伤寒论·伤寒例》的“当先解表,乃可下之”的原则,投以桂枝麻黄各半汤与之,继以小柴胡汤和解表里,汗便通而解。

该案是许氏在《伤寒九十论》中反复强调的“循次第”的临床意义及具体运用。

他说:“仲景虽云不避晨夜,即宜便治,医者亦须顾其表里虚实,待其时日。

若不循次第,虽暂时得安,亏损五脏,以促寿限,何足尚哉?若“治大黄朴硝等”下之,必将诸症蜂起,祸不旋踵。

薛生白湿热病篇

薛生白湿热病篇是明代医学家薛己所著的一本医学著作。

该书主要介绍了湿热病的病因、病机、症状、诊断和治疗方法。

湿热病是中医学中的一种常见病,其发病与湿邪和热邪的侵袭有关。

湿邪主要表现为体内湿气聚积,造成气血运行不畅,从而引发一系列症状。

热邪则是指体内火热之气,热邪内盛时,可导致脏腑功能紊乱。

薛生白在该书中提出了湿热病的病机学说,即湿热病发生是由于湿气和热气相互作用,产生湿热的病理状态。

他认为湿热病的主要病理特征是湿气与热气交融,湿热蕴结于体内,导致气血运行不畅,脏腑功能紊乱,从而出现各种症状。

在诊断方面,薛生白提出了辨证取穴的方法,通过观察患者的病情、面色、舌苔等症候来确定病情的轻重和寻找治疗的穴位。

在治疗方面,薛生白主张以清热利湿、疏通经络、调理正气为主要治疗方法。

他认为清热利湿可通过选择开发、辛凉、苦寒的药物来实现,疏通经络则可通过针灸和推拿等手法来达到效果。

薛生白的著作深入研究了湿热病的病理机制和治疗方法,为后世医学家研究和治疗湿热病提供了重要的参考。

这本著作成为了明代湿热病研究的经典之作,对于中医湿热病的认识和治疗具有重要的影响。

名医荟萃,湿热名家薛生白,以医闻名,风流倜傥,博学多通一壶汉方大家好!这里是一壶汉方。

今天我们为大家介绍清代和叶天士其名的名医——薛生白。

关于薛生白薛生白,别名雪;字生白,号一瓢,以字行。

清代吴县人,生于清·康熙二十年(1681年),卒于清·乾隆三十五年(1770年),享年90岁。

与叶天士同时而齐名。

早年游于名儒叶燮之门,诗文俱佳,又工书画,善拳技。

后因母患湿热之病,乃肆力于医学,技艺日精。

薛雪一生为人,豪迈而复淡泊,年九十岁卒。

故也知薛生白并非专一业医者,但他于湿热证治特称高手,所著《湿热条辨》即成传世之作,于温病学贡献甚大。

又尝选辑《内经》原文,成《医经原旨》六卷(1754)。

唐大烈《吴医汇讲》录其《日讲杂记》八则,阐述医理及用药;另有《膏丸档子》(专刊稿)、《伤科方》、《薛一瓢疟论》(抄本)等。

薛生白是吴县人,也有称其为苏州人,盖当时吴县县治在苏州城内,南园俞家桥也在城内。

称其为苏州人,是指地域所在,称其为吴县人,是行政辖区所在。

但薛生白又在《医经原旨》、《周易粹义》等书中署“河东”。

据《四库全书总目》解释,“河东”指郡望。

郡望亦称望出,是该姓的发祥地,也是我们通常所说的姓氏堂号。

河东郡系薛氏世居之郡,其地为现在的山西省夏县一带,为当地所仰望的显贵家族。

根据《姓氏考略》记载,黄帝的裔孙奚仲居于薛,历夏、商、周三朝,共64代为诸侯,周朝末年被楚国灭亡,子孙便以国名为姓。

在姓氏下面加称郡望,是古人崇尚本家族、数典不忘祖的一种习惯称法。

薛氏子薛中正(字不倚),孙薛寿鱼,曾孙薛东来,族孙薛承基,均传医业。

湿热病邪湿热病邪的侵犯途径和侵犯部位,不同于其他外感病。

薛氏将湿热病的侵犯途径归纳为三个方面。

一者,有少数病人邪气是从皮毛侵入。

薛氏这—看法,不同于吴又可、叶天士的温邪上受的观点,只强调温邪从口鼻而入。

二者,大多数患者,邪气是从口鼻而入。

这一点又同于温病学家的观点,但又有所不同。

明代医家“薛立斋”之名考实付滨;杨美娟;周玉政【摘要】薛立斋,字新甫,号立斋,明代医家,一生著述、注评颇多.关于其名不同书籍记载莫衷一是,既可见“薛巳”又可见“薛己”.经考析本文认为“薛立斋”正名系“薛巳”.【期刊名称】《中医文献杂志》【年(卷),期】2015(033)002【总页数】3页(P23-25)【关键词】薛立斋;署名;考证【作者】付滨;杨美娟;周玉政【作者单位】天津中医药大学第二附属医院天津,300150;天津中医药大学第二附属医院天津,300150;天津中医药大学天津,300193【正文语种】中文【中图分类】R2-09薛立斋(1487年-1599年),字新甫,号立斋,吴县人,明代医学家,传世有《薛氏医案》,又名《薛氏医案二十四种》。

本书系立斋及其父薛铠所撰集校注的医书24种合刊而成。

此外尚有《薛氏医案八种》、《薛氏医案九种》、《薛氏医案十种》、《薛氏医案十六种》等不同版本[1]。

关于《薛氏医案》作者,当代出版的《全国中医图书联合目录》、《中国中医古籍总目》、《中国医学大辞典》,现行全国高等院校统编教材《中医各家学说》、《中国医学史》等,以及各大图书馆馆藏书目,绝大多数署名为“薛己”,少数为“薛已(yi)”。

然明清古籍则多为“薛巳”或“薛已”,针对这一差异,本文对其名进行考析。

关于薛立斋之名记载当推《浩封太宜人薛母颜氏墓志铭》最具说服力[2],现藏于苏州博物馆,志主颜氏乃明代医家薛立斋之母,志文乃前翰林院待诏将什佐郎兼修国史长洲文徵明著并书篆,碑文记载中可证明薛立斋系薛已,摘其篆文以说明:“巳不幸蚤岁失父,赖吾母太宜人抚教成立……”考究明清医籍,亦证明薛立斋应为薛已。

宋阳山明嘉靖三十年刻本《明医杂著》记载“明·王纶撰,明·薛巳注”,明崇祯真定梁维续刻本《校正钱氏小儿直诀序》中记载“嘉靖辛亥孟春吉日前奉政大夫太医院院使薛巳谨书”,“嘉靖间进院使,所著有《家居医录》十六种,医家多遵守之”,清渔古山房刻本《妇人良方大全》可见“陈自明编,薛巳注”,清刻本《保婴金镜书一》可见“薛氏医案,吴郡薛巳着”。

《承德医学院学报》薛己辨治喉痹医案2例评析【关键词】薛己;喉痹;医案【中图分类号】R289.3【文献标识码】A【文章编号】1004-6879(2013)02-0171-02薛己(约1488-1558),字新甫,号立斋,江苏苏州人,明代着名医学家,对内、外、儿、五官、针灸诸科均有较高造诣。

薛氏受张元素、李东垣的学术思想影响,重脏腑经络辨证,擅长运用砭灸药结合治疗儿科、五官科等疾病。

在此结合薛氏医案,探讨其治疗喉痹的经验。

1医案原文与评析1.1实热证喉痹1.1.1医案一:【原文】薛立斋治甫田史侍卫,患喉痹,以防风通圣投之,肿不能咽。

此症须针乃可,奈牙关已闭,遂刺少商穴出血,口即开。

更以胆矾吹患处,吐痰一二碗许,仍投前药而愈。

常见患此病者,畏针不刺多毙。

按:盖薛氏认为此证乃风热壅盛,表里俱实,邪热上攻咽喉所致,故先处以防风通圣散,取其疏风解表,通便以泻热。

因“温邪上受,首先犯肺”,肺主皮毛,外邪入侵首先犯肺,咽喉系肺之门户亦大,亦当先受之,且侍卫多强壮之体,实热居多,聚于咽喉则为肿为痛,肿大壅塞则不能咽,邪确存在,却奈无法接近,薛氏临证应变,运用针砭少商以放血泻热祛风。

辨证准确,针到病除,故口开。

口虽开,咽部肿痛却未解,尚不可服汤药,故顺势利导,通过张开之口,吹胆矾入内,胆矾味辛以宣肺,寒以清热,酸以涌吐,用其吹喉,直击患处,虽药少简单但驱邪之力不逊,用之即吐痰一二碗许。

此时余邪气犹存,又投以先前所开之药以乘胜追击,使邪无所干,病者痊愈。

1.1.2医案二:【原文】薛立斋治于县尹喉痹,肿痛寒热。

此手少阴心火,足少阴相火,二经为病,其症最恶,惟刺患处,出血为上。

因彼畏针,先以凉膈散服之,药从鼻出,急乃愿刺,则牙关已紧,不可刺,遂刺少商二穴,以手勒去黑血,口即开。

乃刺喉问,治以前药,及金锁匙(注:金锁匙:雄黄末半钱,巴豆1粒(去油),上作1服,生姜自然汁调,灌下,或吐或下皆愈。

一方细研,每遇急患不可针药者,用酒瓶装灰,坐瓶嘴下,装火l炷焚之,候咽起,将瓶嘴入一边鼻中,用纸覆瓶口熏之。

针灸妙案赏析(二)薛己薛己,字新甫,号立斋,明时(约生于公元1486一1558年)吴县(今江苏苏州)人。

世医出身,父系薛铠是当时名医,任职太医院。

他承续父业,闻名于时,先后任御医及太医院使,通内外妇儿各科,尤精于疡科。

著有《内科摘要》、《女科提要》、《保婴撮要》、《外科发挥》、《外科枢要》、《病疡机要》、《正体类要》、《口齿类要》、《外科心法》等书,均被收入《薛氏医案二十四种》中。

薛氏在《外科发挥》、《外科抠要》、《外科心法》、《病疡机要》中裁有针灸疗法。

其实他仅是在外科中使用针灸,而且悉按汪机的方法。

从实质上来说,他并无新的发展,不过他通过大量的临床实践,在认识的深度上胜过汪机,因此他是一位明代外科针灸临床实践家。

(一)一妇人腿痈,久而不愈,疮口紫陷,脓水清稀,余以为虚。

彼不信,乃服攻里之剂,虚证蜂起。

复求治,今灸以附子饼,服十全大补汤,百余帖而愈。

凡疮脓清及不敛者,或陷下,皆气血虚极也,最宜大补,否则成败证。

若更患他处,尤难治愈。

按:此阳虚臀痈,故局部用隔附子饼灸法。

(二)一妇人久郁,右乳内结三核,年余不消,朝寒暮热,饮食不甘,此乳岩也。

乃七情所伤肝经,血气枯稿之症,宜补气血,解郁结药治之。

遂以益气养荣汤百余剂,血气渐复;更以木香饼灸之,喜共谨疾,年余而消。

按:此乳岩气郁,故局部用隔木香饼灸法。

(三)句容曹水部文兆.年愈四十,髀患毒已半月,余头甚多,状如粟许,内痈如刺,饮食不思,怯甚脉歇,至此元气虚,疽蓄于内也。

非灸不可,遂灸二十余壮,以六君子汤加藿香当归数剂,疮势渐起,内痛顿去,胃脉渐至.但疮色尚紫,瘀肉不溃,此阳气尚虚也。

燃桑柴灸之,以补接阳气,解散其毒,仍与前药加参、芪、归、桂,色赤稠脓,瘀肉渐腐,取去,两月余而愈。

按:桑木属八木之一,前人曾禁忌以灸火用,但薛氏用此局部灸治疗疮疡阳虚者,效果甚好。

(四)张锦衣,年愈四十,患发背,心脉洪数。

势危剧。

经云:心脉洪数,乃心火炽甚,诸痛疮疡,皆属于火。

衡清乾隆朝纂修《四库全书》时,从《永乐大典》中辑出大量佚书。

这些辑本是《四库全书》的精华所在。

其中部分辑本著录于《四库全书总目》(以下简称《总目》),①并署“永乐大典本”;一些辑本《总目》著录,但未署“永乐大典本”,如《尚书全解》、《大戴礼记》、《春秋纲领》、《道命录》、《营造法式》、《道德经》、《雪坡集》、《丹阳词》等八种。

更有一些辑本《总目》并未著录,此类辑本是确定四库馆臣辑佚书数量,考量其辑佚成就的重要因素。

1《.礼记句解》2《.礼记纂图注义》二书是四库馆臣戴震所纂辑。

傅增湘曾睹二辑本,其《辑本朱申礼记句解跋》云:“此四库馆原本,盖乾隆三十八、九年戴东原从《永乐大典》各韵中采辑而得,并依《礼记》篇目排比成书。

今以《大典·目录》证之,如‘弓’、‘仪’、‘居’、‘丧’各字签出卷数,与《目录》悉合,惜序跋佚去,不克依原书编定卷数耳。

……至此书既采辑成书,而《四库》未收,《存目》亦不载,颇难索解。

……盖当时仰承上旨,急于观成,程期严急,众手杂进,以致或编定而不及缮清,或缮完而未经进览,卷帙既富,罣漏遂多,非有权衡去取于其间也。

……同时辑出者尚有彭氏《礼记纂图汇解》十二册,亦东原所手编。

顷为东邦羽田亨君所收,属为考定,爰就闻见所及,粗举大要以报之。

”②傅氏所见辑本,今未见,而国家图书馆藏1936 年据稿本摄影本。

其中《礼记句解》凡一册,二十三叶,八十六条;《礼记纂图注义》凡三册。

规模远非戴震辑佚原本之旧。

摄影本每条佚文前均标书名,下署纂修官名氏,且详注佚文所出《永乐大典》某卷某页,尚保存初辑本的面貌。

3《.春秋会义》此本是四库馆臣杨昌霖所纂辑。

国家图书二十六卷。

卷首《序》云:“光绪壬辰古不夜城孙氏山渊阁用四库馆元辑《永乐大典》本校勘付梓。

……乾隆中诏修《四库全书》,馆臣始从《永乐大典》辑出,书已成而《总目》失收,闻当时吾乡孔荭谷户部曾录有副本,今流传至江南为某氏所藏。

此本乃邹孝廉道沂家存故籍。

薛立斋医案故事

薛立斋医案是民间流传的一段医治重病的故事,在医学界也广为人知。

薛立斋是明代医家,他擅长治疗癌症和疟疾等重症疾病,被视为古代中医的泰斗。

据说,薛立斋曾经给一个得了无药可救的癌症的病人进行了治疗。

他用了一种名为“活血化瘀丸”的药,竟然使那位病人重获新生,真是医学奇迹。

经过对病人情况的详细分析,薛立斋认为病人的病是由气血凝滞,寒湿壅阻所致。

他提出了“血当行”的治疗方针,即通过活血化瘀的药物来恢复人体气血运行畅通,化解寒湿,消除病根。

薛立斋的成功不仅在于他技术的精湛,更在于他在治疗上的宗旨:以病人为中心,根据病情采取相应的治疗方法。

他在医治病人时,首先要了解病人的身体状况、病史、生活习惯等情况,然后再根据具体病情对症下药。

他还注重生活方式的调整,让病人注意良好的饮食和休息习惯。

这种以病人为本的治疗思想,对现代医学也有很大启示意义。

医生应该根据病人的实际情况进行诊断和治疗,不要一刀切,应当因人而异,因病施治。

以薛立斋为榜样,现代医生应该不断提高自己的医学水平,探索有效的治疗方案,为病人提供更好的医疗服务。

同时,也应该注重整

体的护理,关注与病人沟通,提高病人的生活质量,促进其身体健康。

总之,薛立斋医案不仅是医学上的佳话,更是一种治疗思想,值得我们深入领会和借鉴。

希望所有的医生能够在实践中发扬薛立斋医生的精神,为人类健康事业做出自己的贡献。

《医案学》节选十六:薛己医案选析作者按:浩翰之中医医案,承载了无数医家救人活命之术,蕴涵着多维的儒释道精髓,演奏出无穷的中医意象思维奇艺的华章。

在弘扬中国传统文化,实现文化自觉,自信和自强的今天,为开创具有中国特色的创新之路,医案之学显然富有十分重要的研究价值和现实意义。

薛己(1487-1559),字新甫,号立斋,吴县(今江苏苏州)人,著作《外科枢要》、《内科摘要》等。

其主要学术特色为,重视后天脾胃、注重先天肾命、擅长温补。

重视脾胃,是薛己受李皋的影响,并在此基础上有自己的发挥。

东垣提出脾胃元气与阴火不两立,气虚则阴火亢盛,而薛氏则重视脾气下陷。

如脾气下陷,湿热下迫,可致血崩之理,与东垣所云“阴火上乘土位”之说不尽相同。

在治法上,主张滋其化源,薛氏认为脾胃为人体后天生化之源,脾胃五行属土,中土以灌四傍,只有脾胃旺盛,人身之脏腑四肢百骸才能得到滋养,故薛己认为:“当补脾土,滋化源,使金水自能相生。

”薛氏滋化源之治法,旨在通过补脾胃以达到补四脏之目的,所以他说:“症属形气病气俱不足,脾胃虚弱,津血枯涸而大便难耳,法当滋化源。

”重视先天肾命是其接受王冰之说,并以钱乙的六味丸、崔氏的八味丸,作为补肾水、命火的代表方剂。

薛氏认为,“两尺各有阴阳,水火互相生化,当于二脏中分各阴阳虚实,求其属而平之。

若左尺脉虚弱而细数者,是左肾之真阴不足也,用六味丸。

右尺脉迟或沉细而数欲绝者,是命门之相火不足也,用八味丸。

”即肾中病证,不论热病寒病,总属肾虚所致,若是无水之病,以六味丸滋补肾水;若属无火之病,则用八味丸益火之源。

此外,薛氏还提出,不论补水补火,不可泥用沉寒之剂,这一点与丹溪滋阴降火之说大相径庭。

薛氏擅长温补。

一则是温补脾胃,一则是温补肾命。

“人之胃气受伤,则虚证蜂起。

”用药上主张“脾胃为气血之本,若阳气虚弱而不能生阴血者,宜用六君子汤;阳气虚寒而不能生阴血者,亦用前汤加炮姜;若胃燥热不能生阴血者,宜四物汤;若脾胃虚寒不能生阴血者,宜八味丸”。

【医家类】李阳波推荐的传统术数类代表作品在传统术数里包括算法、占候、易占、六壬、杂占、堪舆、命相、遁甲、杂术、阴阳五行等术,它们的代表作品是:《太玄经》、《潜虚》、《皇极经世》、《星经》、《焦氏易林》、《六壬大全》、《灵棋经》、《罗经秘窍》、《李虚中命书》、《星命溯源》、《太清神鉴》、《奇门遁甲》、《梦书》、《邹子》、《元经》等。

道家著作全部收辑在《道臧》一书里,而研究祝由科,《道臧》是最有价值的。

相学方面比较有分量的书是《麻衣相法》、《水镜集》、《太清神鉴》,但这几部书简文错字非常多。

黄帝内经素问、灵枢经、难经本义、针灸甲乙经、金匮要略论注、伤寒论注释、肘后备急方、褚氏遗书、巢氏诸病源候总论、备急千金要方、银海精微、外台秘要方、颅囟经、铜人针灸经、明堂灸经、博济方、苏沈良方、寿亲养老新书、脚气治法总要、旅舍备要方、素问入式运气论奥、伤寒微旨论、伤寒总病论、圣济总录纂要、证类本草、全生指迷方、小儿卫生总微论方、类证普济本事方、太平惠民和剂局方、传信适用方、卫济宝书、医说、针灸资生经、妇人大全良方、太医局诸科程文格、产育宝庆集、三因极一病证方论、集验背疽方、济生方306济生方、产宝诸方、仁斋直指、急救仙方、素问玄机原病式、宣明方论、伤寒直格方、病机气宜保命集、儒门事亲、内外伤辩惑论、脾胃论、兰室秘藏、此事难知、医垒元戎、汤液本草、瑞竹堂经验方、世医得效方、格致馀论、局方发挥、金匮钩玄、扁鹊神应针灸玉龙经、外科精义、脉诀刊误、医经溯洄集、普济方307普济方、玉机微义、仁端录、薛氏医案、308薛氏医案、推求师意、针灸问对、外科理例、石山医案、名医类案、赤水玄珠、医旨绪馀、证治准绳、本草纲目309本草纲目、奇经八脉考、濒湖脉学、伤寒论条辨、先醒斋广笔记、神农本草经疏、类经、景岳全书、瘟疫论、痎疟论疏、本草乘雅半偈、御纂医宗金鉴、尚论篇、医门法律、伤寒舌鉴、伤寒兼证析义、绛雪园古方选注、续名医类案、310续名医类案、兰台轨范、神农本草经百种录、伤寒类方、医学源流论【天文算法类一、推步之属】周髀算经、音义、新仪象法要、六经天文编、原本革象新书、重修革象新书、七政推步、圣寿万年历、古今律历考、乾坤体义、表度说、简平仪说、天问略、新法算书、测量法义、浑盖通宪图说、圜容较义、历体略、御制历象考成、御制历象考成后编、钦定仪象考成、晓庵新法、中星谱、天经或问前集、天步真原、天学会通、历算全书、大统历志、勿庵历算书记、中西经星同异考、全史日至源流、311全史日至源流【天文算法类二、算书之属】九章算术、孙子算经、数术记遗、海岛算经、五曹算经、五经算术、夏侯阳算经、张邱建算经、缉古算经、数学九章、测圆海镜、测圆海镜分类释术、益古演段、弧矢算术、同文算指、几何原本、御制数理精蕴、几何论约、数学钥、数度衍、句股引蒙、句股矩测解原、少广补遗、庄氏算学、九章录要【术数类一、数学之属】太玄经、太玄本旨、元包经传、潜虚、皇极经世书、皇极经世索隐、皇极经世观物外篇衍义、易通变、观物篇解、皇极经世书解、易学、洪范皇极内篇、天原发微、大衍索隐、易象图说、三易洞玑【术数类二、占候之属】灵台秘苑、唐开元占经312唐开元占经【术数类三、相宅相墓之属】宅经、葬书、撼龙经、青囊序、青囊奥语、天玉经、灵城精义、催官篇、发微论【术数类四、占卜之属】灵棋经、焦氏易林、京氏易传、六壬大全、卜法详考【术数类五、命书相书之属】李虚中命书、玉照定真经、星命溯源、珞琭子赋注、珞琭子三命消息赋注、三命指迷赋、星命总括、演禽通纂、星学大成、三命通会、月波洞中记、玉管照神局、太清神鉴、人伦大统赋【术数类六、阴阳五行之属】太乙金镜式经、遁甲演义、禽星易见、御定星历考原、钦定协纪辨方书。

薛氏医案所载伤寒钤法总结一、伤寒钤法所认为的求司天法则:以发病日为司天。

如文中的“论司天歌言”:“得病之日,是名司天。

不拘男女,都是顺迁。

”二、伤寒钤法所认为的求司地法则:司天顺行三步(以司天左间为第一步)。

也叫作在泉。

三、伤寒钤法所认为的求司人法则:若司天为阳支,则以司天顺行三步为司人(司天为第一步;司天左间为第二步)。

即以司地右间为司人。

若司天为阴支,则以司天顺行五步(司天为第一步;司天左间为第二步)为司人,即以司地左间为司人。

其中十二地支中,子寅辰午申戌属阳支,丑卯巳未酉亥属阴支。

如文中的“阴阳支起数歌”言:“阳支加三,阴支加五,却将本命,顺行而数。

子寅辰午申戌属阳,丑卯巳未酉亥属阴。

凡逢阳支加三辰,逢阴支加五辰。

加临之例也见前。

”四、伤寒钤法所认为的求伤寒钤法求病之归经法则:以病人属相(即病人生年地支)加在司人上,顺数至司天处,所得地支为伤寒病之归经。

即伤寒论所言:辨XX病脉证并治中的XX病。

并且认为所得地支与受患经络有对应关系。

如文中言:“其法以司天之法加临,看是何经受患”并进行了举例说明:“假如戊子生人,庚辰日得病,辰属阳支,前进三辰到午,却将戊子顺行到辰,见戊戌,系太阳膀胱经受患。

”五、伤寒钤法所认为求病之归号法则:以司天日决其病所归字号。

如文中十二地支司天日发病求字号捷法图及“归号用药歌”等都记录了以司天日决其病所归字号。

总结如下:上太阳共十六证:辰日发病,上见辰戌二字为上太阳病日字号,共甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十证;巳日发病,上见辰戌二字为上太阳病月字号,共甲乙丙丁戊己六证。

中太阳病共六十六证:午日发病,上见辰戌二字为中太阳病贪字号,共甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十证;未日发病,上见辰戌二字为中太阳病巨字号,共甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十证;申日发病,上见辰戌二字为中太阳病禄字号,共甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十证;酉日发病,上见辰戌二字为中太阳病文字号,共甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十证;戌日发病,上见辰戌二字为中太阳病廉字号,共甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十证;亥日发病,上见辰戌二字为中太阳病武字号,共甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十证;子日发病,上见辰字为中太阳病破字号,共甲乙丙丁戊己六证。

四库全书-医家类书目医家类一医家类小叙1. 《黄帝素问》•二十四卷内府藏本2. 《灵枢经》•十二卷大理寺卿陆锡熊家藏本3. 《难经本义》•二卷两淮盐政采进本4. 《甲乙经》•八卷两淮盐政采进本5. 《金匮要略论注》•二十四卷通行本6. 《伤寒论注》•十卷、附《伤寒明理论》•三卷、《论方》一卷内府藏本7. 《肘后备急方》•八卷浙江范懋柱家天一阁藏本8. 《褚氏遗书》•一卷浙江范懋柱家天一阁藏本9. 《巢氏诸病源候论》•五十卷浙江巡抚采进本10. 《千金要方》•九十三卷两淮马裕家藏本11. 《银海精微》•二卷内府藏本12. 《外台秘要》•四十卷通行本13. 《颅囟经》•二卷永乐大典本14. 《铜人针灸经》•七卷浙江范懋柱家天一阁藏本15. 《明堂灸经》•八卷浙江范懋柱家天一阁藏本16. 《博济方》•五卷永乐大典本17. 《苏沈良方》•八卷永乐大典本18. 《寿亲养老新书》•四卷浙江汪启淑家藏本19. 《脚气治法总要》•二卷永乐大典本20. 《旅舍备要方》•一卷永乐大典本21. 《素问入式运气论奥》•三卷、附《黄帝内经素问遗篇》•一卷两江总督采进本22. 《伤寒微旨》•二卷永乐大典本23. 《伤寒总病论》•六卷、附《音训》•一卷、《修治药法》•一卷大学士于敏中家藏本24. 《圣济总录纂要》•二十六卷浙江巡抚采进本25. 《证类本草》•三十卷两淮江广达家藏本26. 《全生指迷方》•四卷永乐大典本27. 《小儿卫生总微论方》•二十卷大学士英廉家藏本28. 《类证普济本事方》•十卷浙江巡抚采进本29. 《太平惠民和剂局方》•十卷、《指南总论》•三卷两淮监政采进本30. 《卫生十全方》•三卷、《奇疾方》•一卷永乐大典本31. 《传信适用方》•二卷两淮监政采进本32. 《卫济宝书》•二卷永乐大典本33. 《医说》•十卷浙江巡抚采进本34. 《针灸资生经》•七卷两淮盐政采进本35. 《妇人大全良方》•二十四卷大学士英廉家藏本36. 《太医局程文》•九卷永乐大典本37. 《三因极一病证方论》•十八卷大学士英廉家藏本38. 《产育宝庆方》•二卷永乐大典本39. 《集验背疽方》•一卷永乐大典本40. 《济生方》•八卷永乐大典本41. 《产宝诸方》•一卷永乐大典本42. 《仁斋直指》•二十六卷、附《伤寒类书活人总括》•七卷浙江巡抚采进本43. 《急救仙方》•六卷永乐大典本医家类二1. 《素问元机原病式》•一卷通行本2. 《宣明论方》•十五卷通行本3. 《伤寒直格方》•三卷、《伤寒标本心法类萃》•二卷通行本4. 《病机气宜保命集》•三卷两淮盐政采进本5. 《儒门事亲》•十五卷大学士英廉家藏本6. 《内外伤辨惑论》•三卷江苏巡抚采进本7. 《脾胃论》•三卷江苏巡抚采进本8. 《兰室秘藏》•三卷江苏巡抚采进本9. 《医垒元戎》•十二卷兵部侍郎纪昀家藏本10. 《此事难知》•二卷江苏巡抚采进本11. 《汤液本草》•三卷江苏巡抚采进本12. 《瑞竹堂经验方》•五卷永乐大典本13. 《世医得效方》•二十卷两淮盐政采进本14. 《格致余论》•一卷江苏巡抚采进本15. 《局方发挥》•一卷江苏巡抚采进本16. 《金匮钩玄》•三卷江苏巡抚采进本17. 《扁鹊神应针灸玉龙经》•一卷浙江范懋柱家天一阁藏本18. 《外科精义》•二卷江苏巡抚采进本19. 《脉诀刊误》•二卷、《附录》•二卷两淮盐政采进本20. 《医经溯洄集》•二卷浙江汪启淑家藏本21. 《普济方》•四百二十六卷浙江范懋柱家天一阁藏本22. 《推求师意》•二卷浙江巡抚采进本23. 《玉机微义》•五十卷两淮盐政采进本24. 《仁端录》•十六卷浙江巡抚采进本25. 《薛氏医案》•七十八卷通行本26. 《针灸问对》•三卷两淮盐政采进本27. 《外科理例》•七卷、《附方》•一卷两淮盐政采进本28. 《石山医案》•三卷、《附案》•一卷两淮盐政采进本29. 《名医类案》•十二卷通行本30. 《赤水玄珠》•三十卷浙江巡抚采进本31. 《医旨绪馀》•二卷浙江巡抚采进本32. 《证治准绳》•一百二十卷通行本33. 《本草纲目》•五十二卷大学士于敏中家藏本34. 《奇经八脉考》•一卷大学士于敏中家藏本35. 《濒湖脉学》•一卷大学士于敏中家藏本36. 《伤寒论条辨》•八卷、附《本草钞》•一卷、《或问》•一卷、《痉书》•一卷内府藏本37. 《先醒斋广笔记》•四卷户部尚书王际华家藏本38. 《神农本草经疏》•三十卷浙江巡抚采进本39. 《类经》•三十二卷内府藏本40. 《景岳全书》•六十四卷通行本41. 《瘟疫论》•二卷、《补遗》•一卷通行本42. 《痎疟论疏》•一卷浙江巡抚采进本43. 《本草乘雅半偈》•十卷浙江巡抚采进本44. 《御定医宗金鉴》•九十卷45. 《尚论篇》•八卷通行本46. 《医门法律》•十二卷、附《寓意草》•四卷江西巡抚采进本47. 《伤寒舌鉴》•一卷浙江巡抚采进本48. 《伤寒兼证析义》•一卷浙江巡抚采进本49. 《绛雪园古方选注》•三卷、附《得宜本草》•一卷浙江巡抚采进本50. 《续名医类案》•六十卷编修邵晋涵家藏本51. 《神农本草经百种录》•一卷江苏巡抚采进本52. 《兰台轨范》•八卷江苏巡抚采进本53. 《伤寒类方》•一卷江苏巡抚采进本54. 《医学源流论》•二卷江苏巡抚采进本──右“医家类”九十七部,一千八百一十六卷,皆文渊阁著录。

四库全书基本概念系列文库——

薛氏医案

华夏文明是人类最伟大的文明,没有之一!

四库全书,在中华文化中占有重要地位。

本文提供对四库全书基本概

念“薛氏医案”

的解读,以供大家了解。

薛氏医案

七十八卷。

明薛己(1488-1558)撰。

又名《薛氏医案二十四

种》。

医学丛书。

吴琯辑。

薛己字新甫,号立斋,吴郡(今江苏苏州)人。

其父薛铠,精通医理,尤以儿科见长,为当时名医。

己幼承家学,医学造诣较深,初以疡科知名,后又以内科着称,并兼通妇、儿、五官各科。

对外科、口齿、骨科亦颇有研究。

正德年间(1506-1521)被选入太医院为御

医。

后升为太医院判。

嘉靖(1522-1566)年间又任太医院

使。

中年告归,致力于着书立说。

薛己治学极为刻苦,《保婴撮要》林懋序说,他曾偶

见薛立斋在家中“蓬头执卷,抽绎寻思”地研究医学。

着有《外科发挥》、《疠疡机要》、《女科撮要》、《口齿类要》、《痘疹撮要》、《本草约言》、《正体类要》、《内科摘要》、《外科心法》、《外科枢要》、《外科经验方》、《家居医录》、《保婴金镜录》、《薛氏医案十六种》等书。

另有校订旧本、附以己说者,如校注陈自明的《妇人良方》、《外科精要》,王纶的《明医杂着》,钱乙的《小儿药证直诀》,陈文中的《小儿痘疹方论》,杜本的《伤寒金镜录》,以及其父薛铠的《保婴撮要》,倪维德的《原机启微》,朱震亨的《平治荟萃》等。

上述医书大部分收入《薛氏医案》中,各书显着特点是附有医案,以临床验证为说明理、法、方、药的依据。

同时薛己在论述中,既熟悉前代医家各科治疗理论,又不拘泥于成方经方,具有一定的独立见解。

其学术特点主要为:注重后天脾胃。

薛氏继承并发展了李东垣脾胃内伤论的观点,同时又提出自己见解。

其治疗亦不限于李东垣之法。

用药上多用四君子汤、六君子汤,以补脾胃阳气为中心。

注重先天肾命。

薛氏对肾命学说的认识,虽不如其后的赵献可等人,但后人多受其影响。

薛氏继承并总结了前人对肾命认识,主张补肾应以温补为主。

在辨证施治上重视调理后天脾胃和先天肾命,注重甘温,不尚苦寒,是脾肾并重的医家。

薛氏的学术思想对明代以后诸家温补治虚损病证有很大的影响。

此书初刊于明万历年间(1573-1620)。

系将薜氏父子所撰集校注的二十四种医书合刊而成。

包括薛己《内科摘要》、《外科枢要》、《正体类要》、《口齿类要》、《疠疡机要》、《女科撮要》、《保婴金镜录》等十部专着;明王伦辑《明医杂着》,宋陈自明撰《外科精要》,陈文中撰《小儿痘疹方论》,倪维德撰《元机启微》,陶华撰《痈疽神秘验方》等十一种校注本,另有其父薛铠所辑校的《保婴撮要》、《本草发挥》、《十四经发挥》等书。

涉及宋、明两朝医家之内、外、妇、儿医着,有较高的临床参考价值。

有《四库全书》本,嘉庆十四年(1809)书业堂刻本,1926年大成书局石印本。