(完整版)唐代纹样演示

- 格式:pdf

- 大小:5.48 MB

- 文档页数:34

![[面料知识]唐代织锦装饰纹样](https://uimg.taocdn.com/2fab6630f111f18583d05a1c.webp)

[面料知识]唐代织锦装饰纹样2012-4-19 10:18:33锦是以两种以上的彩色丝线显花的多重丝织物(现称为缎子织),质地厚重,是丝绸中最为鲜艳华美的产品。

唐代的锦,在艺术上有经锦、纬锦的区别。

经锦是汉魏以来的传统技法,是用二层或三层经线夹纬的织法,形成一种经畦纹组织。

纬锦是唐代从西方纺织技术吸收过来的,大约开始于武则天当政前后,是利用多重多色的纬线织出花纹,虽然织机比较复杂,但操作方便,且纬线可以随时改换,因此能织出比经锦更繁复的花纹及宽幅的织品。

而且能充分显示丝线的光泽,使唐代丝绸更为灵活多变的纹样、更加丰富多彩的色调与丝线美丽的光泽交相辉映,创造出如琵琶袋牡丹锦(图1)这样富丽堂皇的织物。

图1一、唐代织锦装饰纹样的造型特征联珠纹(图2)是萨珊波斯朝最流行的纹样,在西方艺术东进的大潮中被唐代接纳为装饰艺术元素,成为唐代织锦纹样中最具有代表性的一种,非常盛行。

它由连续的圆珠构成,时而成条带状,排列在主纹或织物的边缘,时而做菱格形,其内填以花卉,更常见的是围成珠圈环绕主纹。

主纹多系适合于圆的图形,常有鸟、鹿、猪头、花朵、鸭、鸳鸯等等。

其形象往往相当程式化、抽象化。

在唐织锦中,联珠纹代替了汉锦中那种卷云和各种鸟兽横贯全幅、前后连续的布局法,而以联珠圆圈分隔成各个花纹单元。

图2团窠纹,就是现在所称的团花,唐代丝织中的一种新产品。

是把单位纹样组合成圆形,并按米字格(或井字)骨骼作规则散点排列的纹样形式。

通常在四个团窠纹之间的空间,缀饰以忍冬纹向四面伸展,所以被称为“四出忍冬”。

纹样风格受波斯纹饰影响较大,样式十分丰富。

它常以宝相花为团花的主题,其中宝相花的构成综合了牡丹、菊花等花卉特征,造型富丽堂皇、丰满工整。

现存实物有新疆吐鲁番阿斯塔那出土的唐代“红地宝相花纹”锦。

花瓣重叠繁复,富丽而优美,体现盛唐风采。

对称纹,多用动物组成左右相对的格式,这也是唐代流行的一种花纹。

采用的动物有:孔雀、鸟、龙、羊、鹿、狮、熊、天马、骆驼等。

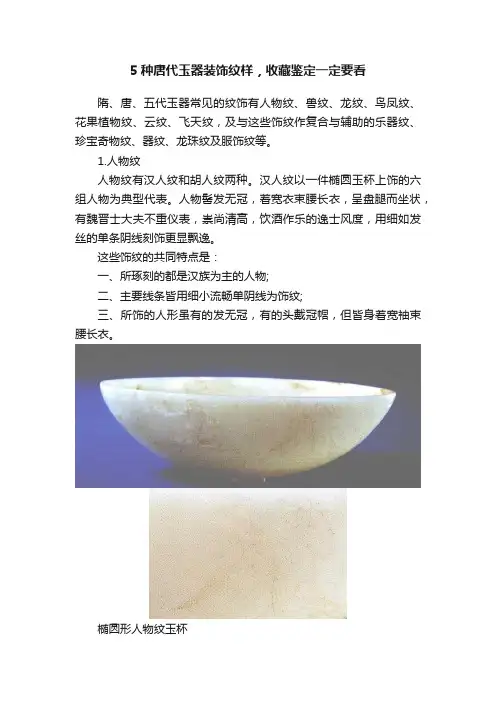

5种唐代玉器装饰纹样,收藏鉴定一定要看隋、唐、五代玉器常见的纹饰有人物纹、兽纹、龙纹、鸟凤纹、花果植物纹、云纹、飞天纹,及与这些饰纹作复合与辅助的乐器纹、珍宝奇物纹、器纹、龙珠纹及服饰纹等。

1.人物纹人物纹有汉人纹和胡人纹两种。

汉人纹以一件椭圆玉杯上饰的六组人物为典型代表。

人物髻发无冠,着宽衣束腰长衣,呈盘腿而坐状,有魏晋士大夫不重仪表,崇尚清高,饮酒作乐的逸士风度,用细如发丝的单条阴线刻饰更显飘逸。

这些饰纹的共同特点是:一、所琢刻的都是汉族为主的人物;二、主要线条皆用细小流畅单阴线为饰纹;三、所饰的人形虽有的发无冠,有的头戴冠帽,但皆身着宽袖束腰长衣。

椭圆形人物纹玉杯胡人纹多刻画在玉带板上。

这类饰纹的特征是,所饰人纹皆为西域各族的男性,卷发或八分发,不戴冠帽,深圆目,高鼻,有留胡须者亦有无胡须者,身着窄袖紧身束腰衣,足穿尖头靴,肩披云带;所饰人物皆有动作,多为奏乐、献宝、舞蹈;所饰纹图的整体是浅浮雕(又称剔地阳纹或隐起)人物的五官及服饰、器物纹等则用粗短、平行或略作放射状、较密的直条阴线纹表现,绝少是用镂雕法琢制的。

胡人舞玉带板弹琵琶胡人纹玉带板2.兽纹兽纹主要刻饰在玉带板等器物上,特点是:一、多为猛兽,有狮子、老虎、猪、熊等,以及食草的鹿纹等;二、饰纹手法与上述胡人纹相似,亦浅浮雕加线刻而为但饰纹较人物纹简单,仅饰五官及毛发的局部;三、写实并有动感。

以陕西何家村窖藏出土的一副15块饰兽纹带板最为精美和典型。

狮纹长方形玉带板3.鸟纹唐代鸟纹较多,常见的有神话中的凤鸟和现实中的孔雀、雁、绶带、鸳鸯、鹤和鸠等。

除浅浮雕加线刻而成外,亦有用镂雕加线刻琢制者,所见亦有如下共同特点:一、多成对出现,形态相似,鸟首相对;二、所有玉鸟不论其飞或立,均多双翅展开;三、若单独为饰的鸟纹,多口中衔一折枝花,或有的立于花枝上,或舞于花丛中;四、皆以平行粗短的阴线刻琢羽翅纹。

镂雕双凤踩莲玉佩4.龙纹此期龙纹所饰者有玉璧、玉盘、玉盒、玉带板和贵重的佩饰等。

唐代织锦团窠纹分析及其创新设计唐代团窠纹是流⾏于唐代建筑、佛幡、壁画、织锦上的⼀种典型装饰纹样[1],不仅是唐代政治、经济、⽂化发展的重要映射者,也是丝绸之路贸易发展的历史见证者与物质承担者。

研究唐代团窠纹的造型特征和审美规律唐代团窠纹主要是西部外族的汉地联珠纹演变⽽来[2],形式受波斯萨珊王朝(公元226—640年)及当时出⼝贸易适销样式的影响,盛⾏于北朝⾄唐代中期。

当下,针对唐代团窠纹的研究主要结合考古实物中的影像资料与史书本⽂在前⼈的研究基础上,利⽤分裂语法和形状⽂法对唐代团窠纹样形体进⾏解构分析和再设计,从历史⽂化中汲取营养,将唐代团窠纹的造型特征与现代设计形式相融合,不仅有利于强化现代产品的⽂化内涵和时代根基, 1 唐代织锦团窠纹特征提取1.1 唐代织锦团窠纹典型特征唐代团窠纹是唐代常⽤于丝绸上的⼀种重要纹样,将单位纹样联结成为圆形或近似圆形的整体形状,按照⼀定的格式⾻架进⾏散点排列,内⽅外圆、主次分明、章彩奇丽、特⾊鲜明,体现了古代“天圆地⽅”的哲学思想。

施⼯⼈员的素质与⽔利⽔电⼯程的发展有着直接联系,提⾼施⼯⼈员的⽔平与素质是促进⽔利⽔电⼯程发展的重要基础。

应加强对施⼯⼈员进⾏技能培训,提⾼其综合素质。

唐代经济繁荣昌盛,⽂化开放、兼容并包、不断创新,形成了丰富迷⼈的装饰⽂化,成为民族⽂化的重要代表。

在丝绸之路不断发展的过程中,团窠纹样风格收到波斯纹饰风格的影响,以联珠、飞禽⾛兽、花卉植物等元素为代织锦团窠纹主要由外环纹样要素和中⼼纹样要素两部分组成,如图1所⽰。

图1 唐代织锦团窠纹要素Fig.1 Elements of Tuanke pattern in Tang dynasty brocade外环纹样称为窠环,代表着具有圆形纹样轨迹和特定图案范围的环形纹样,以联珠环、花草环、⽂字环等为主要样式,由⼀个或多个元素按照⼀定规律进⾏环绕排列。

其圆形构造与环内的中⼼纹样相互呼应,呈现出饱满、圆敢,对⿅象征着仕途顺遂、爱情美好。

隋唐宋元时期的常见玉器纹样隋唐宋元时期的常见玉器纹样一、胡人伎乐纹唐代与其装饰纹样,以阴刻线和剔地浅浮雕表现,图案分两种,一种为胡人盘腿而坐,吹奏各种乐器或和唱;另一种为胡人舞蹈于园毯之上。

常装饰与玉带跨等带饰上。

玉饮酒胡人纹带板,唐,长4.5cm,宽4.1cm,厚0.8cm。

带板为白玉制,近似正方形,略厚,四边呈坡状。

中部琢一胡人坐于毯上,项下缀饰物,左手扶膝,右手举杯,一长帛在脑后飘舞,两端从腋下穿过。

带板背面无花纹,四角各有一对穿孔,并有阴镌“十一六”3字。

此作品为成组玉带饰中的一件,所雕胡人大眼高鼻,卷发后披,窄衣细袖。

唐时,中亚地区的波斯人大量进入内陆,他们信奉祅教,把中亚的宗教及生活习俗带入我国。

此件带板上的图案表现了当时大唐与异域文化的交融。

二、云纹唐宋玉器装饰纹样,以剔地浅浮雕或透雕表现。

唐代云纹图案有两类,一类为多齿骨朵云,云头似“凸”字形团状,其后有一条须状云尾;另一类为似“品”字形,其后亦带有云尾。

宋代云纹图案有三类,第一类带“S”形云尾,是经唐代云纹演变而来,但云头略有变化,或呈有齿的团状,或为卷向两侧的的漩状;第二类为灵芝式云,整体近似腰圆形,边沿或有齿;第三类为如意形垂云,云头似如意,多个组成图案,无云尾。

常装饰于玉佩饰和器皿上。

三、鸟纹唐宋玉器装饰纹样,以阴刻线、剔地浅浮雕、高浮雕或透雕表现。

唐代鸟的眼睛呈三角形,翅宽而短,翅尖前翘或指向身后,翅上有细长的阴刻饰线,尾如花叶的排列。

宋代鸟纹中常见衔花绶带鸟、大雁和孔雀。

绶带鸟的鸟眼为圆坑形或阴刻三角形,翅则以一折翅,一伸翅最为常见;大雁为细颈,昂首,展翅,翅略向上方伸展,且有前后两排阴线表示羽毛;孔雀眼睛为阴刻小坑,尾翎仅几枝,其上多以半月形坑洞配以边沿的细阴刻线表示孔洞,翅上以细阴线为羽。

常装饰与玉佩饰和器皿上。

玉花鸟纹梳,唐,长10.5cm,宽3.5cm,厚0.4cm。

梳玉色白中略青,半圆形,薄片状。

外弧饰镂空花鸟纹,中部为3朵花,两侧各有一鸟。

1。

在夏商西周的基础变化上,更加程式化和抽象化。

这一时期的纹样由最初的祭司和礼器作用转向实用,摒弃了前代的怪兽纹,由原来的以鸟兽纹,几何纹为主转向了以表现现实生活的纹样为主。

2.由商代的“祭”和周代的“礼”渐渐转向现实生活,反映现实生活的题材越来越多。

如宴饮、狩猎、舞乐、攻战等.3.流行纹样。

主要有:蟠螭纹、蟠虺纹、攻战纹、渔猎纹、小几何纹饰中的锦勾连纹、锦塔形纹等等。

四.秦汉时代的纹样特征该时期的纹样多构图紧凑,既写实又夸张,注重气势的描绘,纹样质朴但具有动感.汉代的纹样风格细腻、色彩丰富,常用数个动物合体穿插、盘叠,或植物体共生,构成了龙飞凤舞的形式美。

代表纹样。

龙凤纹、流云纹、各种动物纹及四神纹、铭文、几何纹、汉锦茱萸纹。

五.魏晋南北朝时代的纹样特征这一时期的纹样种类与前代答题相同,但在一些细节上出现了变化。

圆形或方形对称图形中填充动物或植物的纹样图案十分普遍。

传统纹样受佛教文化的影响较深,纹样的题材很多,内容大都与佛经有关。

代表纹。

狮子纹、忍冬纹、八宝纹、莲花纹、玉鸟纹、鹿纹、飞天纹及禽兽、经络、树纹等。

六.隋唐时代的纹样特征隋唐时代随着国家的统一,社会的相对稳定和经济、文化的高度繁荣以及中外经济、文化交流的日益频繁,而获得了长足的进步和巨大的发展。

图案纹样前代亦有大的发展,花鸟题材不断增多。

隋代岁采用朵花,卷叶纹样,并将之巧妙地穿插,交替排列,组成不通图案。

唐代纹样整体造型体现出丰满圆润、奔放流畅的风格特点,以生活类居多,并且花卉纹样取代了动物纹样的主流地位.1.丰富多样的装饰题材(一)在瓷器方面。

其装饰纹样有几何纹、植物纹、人物纹和动物纹之分,手法多采用印花等。

(二)在染织和丝织方面.色彩斑斓,纹饰多样,明快大方,别具一格。

花鸟、联珠团花和缠枝www。

纹样的创造,极大地丰富了两汉以来的装饰传统。

多以羊、马及龙、凤为题,纹饰设计,新颖别致一富有生气.(三)在佛教植物装饰纹样方面。

(卷草纹):卷草纹又称蔓草纹,它吸收了宝相花和缠枝花的特点,因其卷曲状的花草纹样而得名,是传统装饰纹样之(宝相纹):宝相花本为佛教中的一种代表性装饰纹样,佛教中用“宝相庄严”一词称谓佛相,因此得名宝相花。